di Eugenio Giorgianni

Secondo Crapanzano (1977), la speranza per l’antropologia di non essere pietrificata in rigide confabulazioni teoriche risiede tutta negli incontri: sul terreno di ricerca, in ambito accademico, nei nostri sogni. La relazione dialogica mette in discussione i presupposti della ricerca, e trasforma il passaggio di informazioni in qualcos’altro. Nel percorso di conoscenza reciproca, la veridicità del dato in sé perde rilevanza a vantaggio del processo di comunicazione tra esseri umani: la bugia, l’abbellimento o la trasformazione degli eventi diventano stratagemmi per ampliare il volume della comunicazione, trasmettendo qualcosa di più rilevante rispetto al rigido processo domanda-risposta.

Incontri hanno dato vita alla mia ricerca, incarnando la curiosità scientifica in forti esperienze esistenziali, deviando le linee dei miei interessi verso nuclei di significato più densi, più rilevanti. Per incontro intendo il contatto con un’altra persona, la creazione di uno spazio interstiziale tra due o più esseri umani che sia ampio abbastanza da smarrire la giustificazione a priori del proprio trovarsi alle prese con la vita degli altri. L’interazione costringe la ricerca a elaborare un nuovo senso, in dialogo con l’altro, passando attraverso i conflitti, le asimmetrie, le ragioni di simpatia, la coincidenza del trovarsi insieme. Ritengo che il momento dell’incontro sia il climax dell’esperienza sul campo: la conoscenza personale degli altri attraverso il coinvolgimento della propria vita è il viaggio che l’antropologo deve compiere per scoprire storie da raccontare, immagini da mostrare, sogni da rappresentare. È l’incontro a definire l’essere sul campo, è lì che il proprio posizionamento – sia etico che politico – va chiarito e giustificato in vista della più severa tra le valutazioni: quella di chi partecipa alla ricerca, essendone indiscutibilmente soggetto.

Emerson ed io ci siamo incontrati a Melilla nel dicembre 2011, durante la mia esperienza sul campo presso la comunità dei migranti in transito dalla colonia spagnola in Nord Africa. Non mi trovavo a mio agio a focalizzare sull’esperienza migratoria le mie interazioni sul campo: trattare l’argomento con chiunque nella baraccopoli a ridosso del Centro di Permanenza Temporanea presuppone un divario esperienziale, uno squilibrio che mi precludeva qualunque scambio umano simmetrico. Ero alla ricerca di qualcosa che spezzasse la barriera fatta di privilegi geopolitici, violenza del quotidiano e aspettative per l’avvenire, quando ho conosciuto Emerson e gli altri musicisti congolesi membri del gruppo ‘CETI star’: “la stella del CETI”, il Centro di Permanenza Temporanea per Immigrati. La musica ha aperto un varco, una zona di contatto ulteriore rispetto alla povertà della vita quotidiana a Melilla, al tempo stesso permettendo di rileggerla nella prospettiva dell’intera esistenza di questi uomini.

Durante la realizzazione di un documentario sui ‘CETI star’, ho chiesto a Emerson un’intervista. Nel mio approssimativo francese gli ho posto una sola domanda: qual è l’importanza della musica nella tua vita. Lui ha percorso la sua storia, ritrovandovi un senso, parlando per ore a me e all’infinità del resto dei suoi potenziali spettatori attraverso l’obiettivo della telecamera. Ho selezionato tre estratti della storia di Emerson, traducendoli dal francese in italiano, eliminando le interiezioni e ripetizioni proprie del linguaggio verbale, intervenendo sulla struttura in favore della consequenzialità cronologica. Mi permetto di agire così pesantemente sul testo perché il mio intento qui è di comunicare la forza sia teorica che emotiva del mio incontro con Emerson e con la sua storia, di cui cerco di riprodurre per iscritto e nella mia lingua la potenza narrativa delle parole originali.

Il primo estratto si riferisce all’inizio della storia, e coincide con la prima parte dell’intervista:

«Quando ero piccolo, mia madre mi diceva spesso: figlio mio, da grande devi fare il musicista. Io mi chiedevo: ma come faccio a diventare qualcuno, con tutti i grandi artisti che ci sono? Comunque, mamma, se tu vuoi che io sia un musicista, lo farò.

Ho iniziato con la musica all’età di 10 anni. Sono nato ballerino, sono nato cantante: non lo impariamo, ci nasciamo! Ho cominciato a ballare con i miei amici, per gioco, per divertirci al parco. Là io ballavo, un po’ di breakdance e in più le varie danze del mio Paese. Se passava qualcuno mi dava dei soldi, ma mio padre si arrabbiava: no, non gli si devono dare soldi, è un bambino! La gente gli rispondeva: ma che bambino! Non vedi il modo straordinario in cui balla tuo figlio?

Quando ero piccolo, dicevo spesso a mia madre: bisogna che io vada in Europa. Mia madre mi diceva: non è il momento, prima devi studiare. È per questo che ho studiato.

- Perché l’Europa?

- Noi vediamo le immagini dell’Europa, abbiamo antenne paraboliche e vediamo canali internazionali, ascoltiamo artisti europei, sappiamo come funziona l’Europa, e le abitudini dei suoi abitanti, che se lavori tanto ti pagano tanti soldi, al contrario che da noi! Mio fratello maggiore non vuole venire in Europa. Dice che lì non c’è niente, la ricchezza vera è in Africa. Sì, ma intanto tu sei disoccupato e non fai niente, gli dico io!

Prima di tutto in Europa c’è la libertà, i diritti dell’uomo funzionano; in Africa non abbiamo diritti dell’uomo, né reale libertà. Soprattutto in Congo: dicono che abbiamo ricevuto l’indipendenza, ma non è vero! Un giorno dovrò cantare di questo per il Congo. Siamo ancora pilotati dagli stranieri, mentre la gente muore e i militari stuprano le donne. Queste cose non succedono in Europa. […]

Noi congolesi siamo buoni, amiamo aiutare la gente, ma fra di noialtri non ci amiamo per niente: si dice: “amatevi gli uni con gli altri”; noi fra di noi non ci amiamo affatto, siamo cattivi gli uni verso gli altri. Quando vedo uno straniero, sono pronto a dargli tutto, ma a mio fratello no. Questi sono spiriti malvagi, io la chiamo la ricchezza del Congo, questi spiriti malvagi. Affinché il Congo si sviluppi bisogna prima curare i nostri cuori, perché noi congolesi abbiamo troppi problemi e spiriti malvagi. Questo avviene a causa di quello che abbiamo sofferto. Abbiamo tante ricchezze, non sappiamo come farle produrre, le autorità arrivano, prendono tutto e mangiano, loro e la loro famiglia, non si preoccupano del bene pubblico, mentre il popolo sta morendo: ecco che succede.

Si dice che l’Africa sia la culla dell’umanità. Adesso è una tomba: proprio lì dove c’è tanta ricchezza, è una tomba. Se hai tanto oro e diamanti, e non sai come trasformarli, che puoi fare? Niente, non puoi farci niente. Allora noi vendiamo i diamanti ai bianchi. I politici mantengono il sistema, e questo denaro va nelle loro tasche, mentre il prezzo del cibo e l’inflazione aumentano sempre di più. Non posso restare in una tomba, devo uscirne fuori».

La musica, di cui la danza è un complemento indistinguibile, accompagna Emerson in tutta la sua storia. L’origine della sua vocazione artistica è attribuita contemporaneamente a una virtù innata («non lo impariamo, ci nasciamo!») e alla decisione della madre, la cui figura è presente in tutti i momenti cruciali della narrazione. Per Emerson, come per gli altri congolesi che ho conosciuto, l’autorità dei genitori e in genere la dimensione familiare sono un elemento fondamentale nelle scelte di vita e nel modo di intendere il proprio essere nel mondo. Le decisioni personali possono anche divergere dalle scelte genitoriali, ma l’esistenza non è percepita come un evento individuale, piuttosto come parte di un percorso di un collettivo di esseri umani che comprende i familiari e gli antenati. In tal senso, il parere di membri della famiglia più anziani possono avere più rilevanza delle proprie opinioni nelle scelte di un giovane uomo congolese, senza che ciò sia motivo di frustrazione o dilemma.

Il dilemma, nel caso di Emerson, scaturisce dall’alto prestigio della figura del musicista nella società congolese, e dalla conseguente difficoltà di emergere a livello professionale: la via è difficile, il racconto di Emerson è irto di difficoltà lungo tutto il percorso. Dall’altro lato, il suo valore artistico è presentato come prodigioso, già dalle prime manifestazioni infantili al parco. Il racconto di vita assume i connotati di una narrazione eroica, sviluppata nella dimensione del viaggio.

Il viaggio è l’altro elemento che insieme alla musica costituisce il perno esistenziale di Emerson. Anche in questo caso, l’assenso della madre è necessario affinché l’elemento, presente in potenza nella vita di Emerson sin da “quando era piccolo”, si sviluppi nella vicenda e nella sua narrazione. Nel caso del musicista congolese, il viaggio non può che essere quello migratorio, e la meta è l’Europa. La ‘creazione’ della meta dipende dal contesto mediatico internazionale. Tra la celebrazione del mondo occidentale proposta dai canali televisivi e l’esperienza quotidiana nella Repubblica Democratica del Congo c’è una incolmabile differenza di potenziale, un gap pubblicitario che non può che indirizzare sogni e progetti della gioventù congolese altrove, contro ogni ragionevole dubbio di veridicità. Chi solleva obiezioni al sogno europeo, come il fratello di Emerson, o come i migranti meno fortunati (ossia la stragrande maggioranza) che provano a raccontare le loro esperienze negative a parenti e amici, viene considerato pigro e incapace di cogliere le opportunità.

A spingere verso l’immaginario della migrazione c’è la brutalità di un Paese in guerra da oltre sessant’anni, in cui corruzione, genocidi e stupri fanno parte del contesto ordinario. L’amara ironia di Emerson definisce questo panorama di violenza e miseria come «la ricchezza del Congo»: è l’opulenza del sottosuolo del Paese, insieme all’incapacità politica di gestirla, a provocare l’ingerenza dei “bianchi”, la corruzione della classe politica, il popolo affamato, i conflitti militari. Il nostro narratore stabilisce una interessante connessione tra lo scenario geopolitico e il piano individuale delle relazioni tra connazionali, segnate da astio e diffidenza reciproci, secondo la riproposizione del trauma della violenza subita. Emerson, figlio di un pastore protestante, legge questo processo psicologico in chiave ultraterrena: la sofferenza ha scatenato troppi spiriti maligni nei cuori dei congolesi, che se li portano dietro anche nella diaspora.

L’impegno per un cambio politico nel Paese deve passare attraverso il superamento delle proprie esperienze di violenza: «affinché il Congo si sviluppi bisogna prima curare i nostri cuori». Il viaggio migratorio diventa un percorso di innalzamento spirituale: lasciare la “tomba” di un Paese senza alcuna speranza è necessario per potenziare le proprie energie vitali. L’emigrazione viene spiegata come un percorso mirato a far rifiorire l’Africa come “culla dell’umanità”: è questo l’impegno che Emerson prende con sé stesso quando dice «un giorno dovrò cantare di questo per il Congo». Vedremo nel corso della narrazione di quali straordinarie imprese è capace il suo canto.

Ritengo che il notevole interesse di questa storia è quello di proporre in ogni suo passaggio una valenza mitica e nello stesso tempo forti riferimenti al contesto attuale e ai moventi materiali della vita del protagonista. La performance di Emerson di fronte alla telecamera costituisce una denuncia politico-sociale, promuove il suo lavoro di artista di fronte a un pubblico ancora virtuale, e rappresenta un atto letterario. L’intervista a un migrante si trasforma, con mio grande stupore, nella testimonianza di un uomo.

Emerson lascia il Paese con la sua famiglia nel 2001. In seguito, con l’assenso della madre, proseguirà da solo, clandestinamente, diretto verso l’Europa. La musica lo accompagna nel suo percorso che da Kinshasa lo porta a Brazzaville, per poi proseguire attraverso Benin, Burkina Faso e Mali. Alla frontiera con la Mauritania avviene il climax del suo viaggio:

«Mi arrestano alla frontiera tra Mali e Mauritania. Faccio due settimane in cella, in attesa di essere rimpatriato. Dico al guardiano che ho un po’ di soldi, se mi fa uscire posso pagarlo, ma niente da fare: quel giorno arriva il comandante, guarda le mie carte e dice che l’indomani avrebbe deciso quando rimandarmi al mio Paese.

La sera fa freddo nella cella, sono lì insieme ad altri fratelli clandestini; ad un tratto mi arriva l’ispirazione, e comincio a cantare, a cantare, a cantare. Non ricordo le parole di quel canto: di solito quando sono ispirato accendo il registratore e lo metto da qualche parte mentre mi vengono le parole, poi riascolto e comincio a riarrangiare la musica: è così che compongo molte delle mie canzoni. Ma quel giorno non avevo il registratore con me. Ricordo che cantavo in Bambara, lingua maliana, per fare capire ai carcerieri le parole. Era un canto di sofferenza: perché noi neri siamo cattivi con i nostri fratelli? Il comandante e gli altri poliziotti sono neri come me, eppure mi stanno facendo soffrire anche se siamo tutti fratelli. Non ho visto queste cose tra i bianchi: loro sono uniti, noi neri siamo peggio! Non è così?

Il comandante si trova per caso fuori dalla cella, e sente il mio canto. Ad un tratto entra nella cella e chiede: chi è che canta? Tutti noi abbiamo paura, nessuno parla, finché mi alzo e dico: sono stato io, signor comandante. E lui mi elogia: come canti bene! E mi porta a mangiare con lui. Dice che vuole liberarmi e farmi cantare nell’orchestra di suo fratello a Bamako. Non posso accettare: con tutto il rispetto per te, comandante, ho un obiettivo, devo continuare il mio viaggio verso la Mauritania, se solo tu potessi aiutarmi… E lui: ma certo, non fa niente! Ti aiuterò, stai tranquillo…

Mah! Io non gli ho dato niente e lui mi fa mangiare e mi tratta bene; non sarà forse il modo che hanno di rimpatriare i clandestini, dargli da mangiare e ridere con loro per farli stare calmi? Mentre sto pensando a queste cose, il comandante inizia a raccontarmi la sua storia:

“Emerson, sai perché mi comporto cosi con te? Anche io sono cresciuto nella sofferenza (e fa il gesto di detergersi il sudore dalla fronte). Mio padre era povero, ed è stato ucciso dai suoi amici, per soldi. Lui era andato da un suo amico a chiedere un prestito, e quello gli ha detto: “Io ricevo soldi grazie a un feticcio, alla magia nera. Se tu vuoi, puoi entrarci anche tu”. “No, non fa per me, non posso fare cose del genere…” “Ma sì, lo devi fare, è l’unico modo!” E allora mio padre si è deciso ed è andato nella casa della magia nera; ma quando ha visto quelle persone incappucciate che indossavano gli abiti bianchi si è terrorizzato ed è fuggito. L’indomani mattina il suo amico è andato a casa sua: “Ma perché sei fuggito?” “Te lo avevo detto che non faceva per me. Ho deciso che non farò niente per voi, non tornerò più lì.” Ma l’amico dice: “Ora che sei stato nel nostro posto, non puoi tornare indietro. Se ci lasci avrai dei problemi: tu, o possiamo prendere tuo figlio” e se ne va. Mio padre allora mi chiama, io ero ancora bambino: “Devo dirti una cosa, figlio mio” e mi racconta tutto. Quella sera stessa, l’amico di mio padre viene a prenderlo per portarlo al luogo dei feticci. Io li seguo fino al luogo dei feticci, ma non posso entrare, e torno verso casa. Mio padre è morto poco dopo, sulla stessa strada del ritorno, dopo essere uscito dalla casa della magia nera, tradito dal suo stesso amico, da un fratello. Il denaro è la causa di questo tradimento, e quando tu, Emerson, cantavi la tua canzone parlavi di questo: ma dimmi, chi ti ha detto queste cose? Chi ti ha raccontato la mia vita? Chi ti ha detto tutto quello che ho vissuto? Come facevi a saperlo?”

È stata l’ispirazione. Quando canto non so quello che mi arriva in testa, non so se mi sto rivolgendo a qualcuno, sono delle cose che arrivano nel mondo, ma se sei lì davanti, fratello, o sorella, tu che mi stai ascoltando adesso, se sei lì davanti quando sono ispirato e canto, tu potresti piangere dalla commozione.

Il comandante mi dice che questo non è un buon posto, mi farà lasciare il Paese, superare la frontiera; ma i miei fratelli che erano in cella devono essere rimpatriati. Non mi riguarda, non posso fare niente per difenderli, non ho l’autorità, il potere di farlo, io stesso avevo bisogno di aiuto. E così lui stesso ha messo un visto sul mio passaporto, per lasciare il Mali».

Il senso della musica per Emerson va molto al di là dell’intrattenimento, della libera espressione, della carriera professionale. La musica è un contenuto proveniente da una realtà ulteriore, l’ispirazione è un dono divino. Emerson ritorna su questo punto in un passaggio successivo, a proposito della danza:

«Non puoi avere paura della gente: è lo spettacolo. Appena entri in scena, uno spirito viene su di te; tu neanche guardi tra il pubblico: mentre sei solo che canti, balli, la gente sta gridando, ma tu non li guardi nemmeno, la tua memoria evade nella danza. È qui (dice picchiettandosi il dito indice sulla tempia) è la testa che fa tutto, non il corpo; è la testa che ti conduce, che ti dice: fai questo, fai quello. È la mente che lo dice; quando la testa non parla, ed è il corpo a guidarti nella danza, esci fuori dal seminato, non va bene».

La creazione artistica appare in tutto e per tutto come possessione spiritica. Ritornando nella fredda cella alla frontiera tra Mali e Mauritania, Emerson diviene il tramite di un messaggio ultraterreno, capace di sciogliere il duro cuore del carceriere, di aprire le porte della prigione. Il successo della performance canora non si limita alla dimensione personale del viaggiatore: il canto di sofferenza spezza la catena di produzione e riproduzione della violenza e della guerra fratricida, che attanaglia l’intero Continente Africano oltre che le vite dei due protagonisti dell’episodio. Il carceriere supera il trauma della violenza subita dal padre e da sé stesso bambino dando la libertà a Emerson, che continua il suo viaggio e ritrova la speranza nella solidarietà tra “fratelli”. La durezza della condizione di clandestinità non permette che questo evento prodigioso salvi anche gli altri compagni di prigionia; ciononostante l’evento proietta la narrazione fuori dall’ordinario. Il viaggio di Emerson coincide con la volontà divina, la musica ne è lo strumento, e niente potrà fermarlo.

Le tappe successive alla manifestazione divina della vocazione artistica di Emerson segnano però la perdita della musica nel suo viaggio. La durezza delle condizioni economiche e il razzismo in Marocco lo costringono ad affrontare “i lavori forzati” nei cantieri edili. Dopo aver rischiato la vita passando la frontiera nel cruscotto di un’auto marocchina, Emerson arriva al CETI di Melilla, e qui la musica torna a bussare alla sua porta:

«Doveva esserci una manifestazione al CETI, e la direzione cercava musicisti tra tutte le nazionalità che ci sono al centro, per farli partecipare; anche tra noi congolesi si discute chi deve suonare. Io non mi propongo, non partecipo alla discussione: resto per i fatti miei, a guardare. E i musicisti iniziano le prove, mentre io resto a guardare. Non ho voglia di mostrare agli altri che ho esperienza, per questo ho deciso di starmene zitto. Dopo una settimana di prove della band, ho sentito gente che si lamentava che i congolesi del CETI non sapevano ballare bene; questo è il mio lavoro, non potevo nasconderlo, bisognava che lo dicessi. Vado a una sessione di prove, chiedo per favore di poter assistere, e mi lasciano passare. Mentre i musicisti stavano provando ho detto che volevo mostrare loro qualcosa: mi sono messo a ballare, e la gente gridava! I fratelli mi hanno detto di fare musica con loro.

Sono il coreografo del gruppo. Io creo delle danze, delle storie da mettere in scena. Quella che usiamo come spettacolo di entrata, prima di cominciare a cantare i pezzi in repertorio, è la storia di un ragazzino: lui è cresciuto, sa cantare e ballare bene, ha tanta esperienza; ma della gente vuole farlo cadere, non vogliono che evolva, vogliono sminuirlo, lo distruggono. A questo punto della coreografia io cado per terra: significa che i nemici hanno fatto cadere il ragazzo. Ma c’era un artista che ha visto questo bambino, e lo ha preso; l’artista non sapeva che il bambino aveva esperienza, aveva la musica nel sangue, non sapeva che il bambino è nato nella musica, ma lo ha preso. Lui ha tanti feticci, tanti poteri magici. Per questo abbiamo inserito una specie di gioco di prestigio, ma con una candela bianca e non rossa perché non siamo dei maghi. Nei film con feticci, incantesimi, magie, si vede sempre il fuoco. Mettiamo il fuoco in questa coreografia per utilizzare la magia, per utilizzare la forza di… di Satana; pardon, non lo so di preciso, è quello che vediamo. Per questo usiamo il fuoco. Quando nella coreografia l’artista fa i suoi spettacoli, i suoi incantesimi, significa che sta risolvendo i problemi del ragazzino. Sono i feticci che hanno fatto risvegliare il bambino, perché l’artista aveva i feticci, guidava dei feticci. Hai già visto immagini dei villaggi lì in Africa? Ci sono dei feticci, e portano spesso i bastoni, sono strumenti di potere, il potere è nel loro bastone. L’artista ha il suo bastone pure, entra col bastone, e con i suoi feticci prende il bambino. Quando prende il bambino, il bambino comincia a suonare con lui; l’artista gli ha mostrato degli spiriti, lo ha fatto risvegliare. Siccome la musica è nel sangue di questo bambino, ci è nato, puh! Ricomincia a evolversi. Lui aveva sangue musicale, è nato musicista, Dio lo ha creato musicista, un artista: per questo si è evoluto, ancora di più dell’artista che lo ha salvato. E così nella coreografia, quando l’artista fa risvegliare il bambino, il bambino comincia a evolversi.

- È quasi la tua storia!

- È quasi la mia storia, giusto! (ride) L’ho composta io, partendo dalla mia storia, ma non è la mia storia, è già passata; ma così come lui ha vissuto, io ho vissuto».

Ci sono elementi estremamente interessanti in questo stralcio, che ho voluto riproporre nella sua interezza; cercherò di limitare le mie considerazioni al percorso fisico e spirituale di Emerson. “L’artista” della coreografia è Jule ‘Spiritman’, leader dei ‘CETI star’, che ha creduto nelle capacità di Emerson e gli ha fatto recuperare fiducia nella sua arte, dopo che la brutale durezza dell’esperienza migratoria lo aveva scoraggiato. Jule è l’aiutante che appare in ogni storia – secondo lo schema narratologico di Propp –, e come tale viene proposto nella coreografia[1], nella quale Emerson rilegge la sua storia in chiave religiosa. È Dio ad averlo eletto musicista, e le tribolazioni del suo viaggio esistenziale sono funzionali alla rinascita e alla sua evoluzione musicale. Melilla, paradosso della geopolitica mediterranea, (l’Europe de l’Afrique la definiscono i congolesi), diventa il luogo in cui Emerson riaccende la scintilla dell’arte, dopo dieci anni di peregrinazioni attraverso mezzo continente, rinnovando la speranza nel suo futuro e nel prosieguo del suo viaggio.

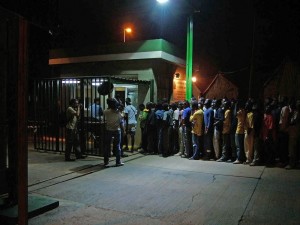

Il posto è fondamentale per cogliere l’importanza di questo passaggio. Melilla è quel che resta dei possedimenti coloniali europei in Africa. Fa parte della UE, ma è fuori dall’area Schengen, cosicché qualunque decisione politica circa la mobilità dei migranti può trovare legittimazione giuridica. Per tanti migranti africani e asiatici rappresenta tutt’oggi la porta dell’Europa, ma in realtà chi riesce a superare i sei metri di filo spinato elettrificato si ritrova intrappolato nei 12 km2 del territorio dell’enclave spagnola. La mancanza di documenti comporta l’impossibilità di lavorare, financo in nero. Il CETI fornisce ai migranti cibo, riparo e vestiti, e decide univocamente e senza preavviso il termine della permanenza a Melilla di ciascun migrante, fino a un massimo di cinque anni. L’esistenza dei migranti è limitata alle funzioni biologiche, la loro personalità giuridica e politica è annullata. Tanti di loro, che vedevano in Melilla il premio dopo anni di tribolazioni, me la hanno paragonata a Guantanamo.

Questo è lo scenario, ai limiti della sopportazione umana, in cui ho incontrato Emerson. La musica, negli spazi e tempi ristrettissimi in cui lui e i suoi “fratelli” avevano la possibilità di esercitarsi, rappresentava l’unica esercizio di vita sociale, per loro e per molti altri migranti, finalmente spettatori oltre che detenuti al CETI. La sua storia può sembrare iperbolica, a tratti visionaria, ma rappresenta un immane sforzo creativo di riformulazione del sé in un contesto in cui l’annullamento della sua umanità è una delle priorità delle agencies ufficiali, vista l’importanza del controllo delle migrazioni nella gestione dello spazio di Melilla e nel posizionamento geopolitico della città. La guerra ai migranti fa parte del quotidiano melillense, in cui si costruiscono campi da golf a ridosso delle reti che segnano il confine con il Marocco, dove le partite continuano anche quando i migranti cercano di scavalcarle [2], mentre la polizia spagnola picchia a morte chi riesce a passare il confine, e rispedisce illegalmente gli altri, dopo averli pestati a sangue, tra le grinfie dell’esercito marocchino, contravvenendo agli accordi di mobilità internazionale [3]. L’esperienza dei ‘CETI star’ esprime il potere della musica come espressione e come trasformazione della esperienza migrante, oltre che il suo irriducibile valore culturale e identitario nel bacino del fiume Congo:

«Per noi congolesi, la musica è qui (si batte il petto con la mano, all’altezza del cuore); è qua nel sangue, (si tocca il braccio). E così abbiamo affrontato il concerto al CETI: la gente danzava, le autorità danzavano! la gente ha visto che tra gli immigrati c’era chi sapeva fare musica come lavoro, hanno capito che tra di noi ci sono persone che avranno un avvenire».

Il viaggio di Emerson è continuato, così come quello degli altri ‘CETI star’. La loro musica ha attraversato altre nazioni e altre lingue, piegando le grate dei pregiudizi, dell’indifferenza dell’Europa ai disastri delle guerre che essa stessa produce. Chissà cosa succederà quando arriverà il giorno in cui Emerson canterà di questo per il Congo!

Dialoghi Mediterranei, n.10, novembre 2014

Note

1 Le immagini della coreografia, così come parte dell’intervista con Emerson, sono presenti nel documentario Le son dugrillage che ho condotto a Melilla nel dicembre 2011. Tra pochi giorni sarà disponibile in rete una versione del documentario con sottotitoli in italiano.

2 Si legga al riguardo l’articolo, e si osservino le sconvolgenti immagini pubblicate sul blog di Gad Lerner da Andrea Mollica (sito: http://www.gadlerner.it/2014/10/24/la-partita-di-golf-giocata-mentre-i-migranti-sono-appesi-al-recinto-della-fortezza-europa).

3 Le brutali immagini dell’espulsione, avvenuta appena pochi giorni fa (sito: http://vimeo.com/109091397), sono state messe in rete grazie all’associazione PRO.DE.IN, assoluta eccezione di impegno civile in favore dei diritti umani dei migranti, a fronte di una società civile melillense che ritengo quasi del tutto indifferente alla questione.

Riferimenti bibliografici

Crapanzano, Vincent (1977), The Life History in Anthropological Field Work, Anthropology and Humanism Quarterly, 2, 2-3, 3-7.

Giorgianni, Eugenio (2013), Elsonido de la alambrada. Música y voces en elespacio de la frontera de Melilla, Imago Crítica, 4, 77-92.

______________________________________________________________

Eugenio Giorgianni, laureato in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha recentemente completato il Master of Arts in Visual Anthropology presso The University of Manchester. Tra il 2011 e il 2012 ha condotto, con il supporto della Universidad de Granada, una ricerca etnografica presso la comunità dei migranti in transito a Melilla (Spagna africana). Tra i suoi interessi di studio temi e questioni relativi all’antropologia dello spazio. In questa direzione ha condotto una ricerca sul quartiere palermitano di Ballarò.

______________________________________________________________