Dario Bellezza: la pena di vivere, l’amore in poesia, la morte come compagna

Posted By Comitato di Redazione On 1 marzo 2022 @ 01:07 In Cultura,Letture | No Comments

di Francesca Traìna

Pasolini di lui scrisse: «ecco il miglior poeta della nuova generazione». Il suo avallo, quello di Moravia e di altri noti scrittori del tempo, gli assicurò una fama precoce dalla quale Dario Bellezza (1944-1996) trasse quella sicurezza che gli permise di scrivere e pubblicare moltissime opere.

Se l’infelicità fosse uno dei caratteri più urgenti e fatali della poesia si potrebbe dire che quella del poeta romano è la più infelice e tragica che la Letteratura del ventesimo secolo abbia prodotto. Una profonda spaccatura attraversa verticalmente la sua opera e la sua vita; una ferita insanabile, aperta a quanto, ancora di più, la incide come se il suo condursi nel metaforico sanguinamento lo accostasse alla finitezza del mondo per avvertirne l’illusoria infinità. E la poesia dell’artista, infatti, rivela il contrasto alla vita attraverso il valore della morte, suprema istanza morale per guarire il mondo, gesto estremo di verità; morte inneggiata, rifiutata, temuta e subita con la violenza della malattia, l’Aids, che mina il corpo e lo spirito del poeta strappandolo al tormento il 31 di marzo del 1996. Morirà in solitudine dopo aver dato e ricevuto amore vivendone l’omosessualità in modo intenso e conflittuale.

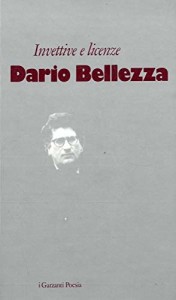

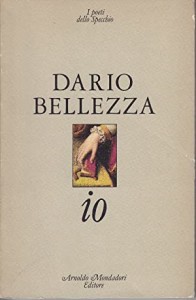

Da Morte segreta a L’avversario, passando per Invettive e licenze e Io, la poesia si snoda nel lacerante colloquio del poeta con la morte, nel costante rovello sul proprio io. È questa l’espressione più alta della sua sensibilità, il “singhiozzo della creatura”, la soglia su cui sostare per paura di credere e di avere fede; puro atto d’amore verso gli esseri umani e verso gli animali che non hanno voce per protestare, ma che possiedono «la purezza della natura vittoriosa».

Ed è la morte l’enigma e il segreto della poesia di Bellezza, l’impossibilità di possederne la chiave per svelarne il mistero avendo tuttavia consapevolezza che, in quanto mistero ed enigma, la morte non può appartenergli. In tal modo incarna la tragedia del poeta moderno come altri/e prima di lui e come Rimbaud, poeta amato, la cui intera opera tradusse per Garzanti.

“Qual è la verità?” chiede e si chiede nella perdurante, profonda, accorata interrogazione al mondo e a se stesso. Il poeta sa che non c’è risposta come non c’è verità, ma resta nell’auscultazione lirica della propria ricerca che diventa egotismo salvifico, fierezza d’una diversità che lo rende poeta maledetto, straordinariamente tenero e innocente.

La poesia di Bellezza può apparire, a volte, come un tentativo di fuga, di nascondimento, un’incessante alternarsi di simulazione e dissimulazione dove nessuna prospettiva è data e dove non c’è concessione alla possibilità di comprenderla. Tutto questo potrebbe sembrare tortuosità, limite, ma, in realtà, è forza: la materia più autentica e genuina del poeta. E l’artista prova a corrodere dall’interno la sonnolenta e acquiescente borghesia romana, la cui dissoluzione è, tuttavia, in atto. Quella borghesia non può rappresentare la città al centro dell’anima del poeta, quella Roma capace d’asilo per la bellezza del suo abbraccio che sconfina nell’eterno, quella Roma centro di tutti i mondi perché nelle sue pietre e nelle sue acque è scritto il passaggio dei popoli. D’altra parte scrittori e scrittrici hanno scelto Roma per viverci o solo per morirvi. Dario Bellezza vi coniuga vita e morte, presenza e assenza.

La strada dell’eversione che il poeta mette in atto passa, anzitutto, attraverso l’affermazione dell’alterità sessuale, pur se questa è una strada crepuscolare e obliqua che sembra già percorsa, perché l’onda d’urto provocata dalla contestazione inizia, oramai, a scemare e la scena nazionale viene attraversata e scossa da tensioni più tragiche. Bellezza, pur portando all’estremo il modello di Pasolini, lo libera da tutte le prospettive morali e politico-ideologiche trasformandosi dolorosamente in vittima del male e mettendo in scena, nei suoi versi, angosce, turbamenti, desideri, risentimenti, fino a teatralizzarli, a renderli forme e oggetti dell’assoluto con un rigore tale da far pensare, come scrisse lo stesso Pasolini, alle bottiglie e ai vasi di Morandi. E al centro del suo teatro c’è l’eros. Il poeta lo proclama nella fissità lunare delle notti romane dove trascorre le sue fragili disperazioni e le conseguenti, inevitabili, degradazioni.

La strada dell’eversione che il poeta mette in atto passa, anzitutto, attraverso l’affermazione dell’alterità sessuale, pur se questa è una strada crepuscolare e obliqua che sembra già percorsa, perché l’onda d’urto provocata dalla contestazione inizia, oramai, a scemare e la scena nazionale viene attraversata e scossa da tensioni più tragiche. Bellezza, pur portando all’estremo il modello di Pasolini, lo libera da tutte le prospettive morali e politico-ideologiche trasformandosi dolorosamente in vittima del male e mettendo in scena, nei suoi versi, angosce, turbamenti, desideri, risentimenti, fino a teatralizzarli, a renderli forme e oggetti dell’assoluto con un rigore tale da far pensare, come scrisse lo stesso Pasolini, alle bottiglie e ai vasi di Morandi. E al centro del suo teatro c’è l’eros. Il poeta lo proclama nella fissità lunare delle notti romane dove trascorre le sue fragili disperazioni e le conseguenti, inevitabili, degradazioni.

Nell’amore rimasto orfano d’amore, nel totale disincanto, Bellezza compie quel percorso, quasi obbligato, che lo spoglia del portato d’innocenza e tenerezza (che lo avvicinava a Penna) per rivestirlo di sessualità precaria e maledetta fino all’incontrastabile regno della morte. Queste istanze sono al centro di Invettive e licenze (1971), opera salutata da Pasolini come la più grande della sua generazione; il libro riscuote successo di pubblico e di critica al punto che, da quel momento, le qualità poetiche di Bellezza diventano indiscusse. Pasolini suggella l’opera scrivendo un’intensa nota sul risvolto di copertina.

Sull’onda di un consenso così ampio, Bellezza si radica sempre più nella poesia e vorrebbe fortemente diventare il poeta italiano più celebrato. Non a caso va ad abitare in una casa vicino a Campo de’ Fiori, luogo-simbolo che diventerà custode e testimone di tutta la sua produzione letteraria e della sua intera esistenza.

Ma quale sesso ha la morte? / È ragazzo. È ragazza. Spaventosamente / materna mi abbraccia al limitare del sonno, / quando l’alba affretta la sua agonia / e il giorno calza i suoi occhi di malinconia […] Ho paura. Lo ripeto a me stesso / invano. Questa non è poesia né testamento. / Ho paura di morire. Di fronte a questo / che vale cercare le parole per dirlo / meglio. La paura resta, lo stesso. / Ho paura. Paura di morire. Paura / di non scriverlo perché dopo, il dopo / è più orrendo e instabile del resto. / Dover prendere atto di questo: / che si è un corpo e si muore […]

Dentro / il cuore si agita invano la parola chiave, morte, / morte terrena, morte eterna, ed è il corpo trionfante / bestia che si accalda a dimostrarlo in attesa / di diventare freddo come un marmo. / Questo corpo che vesto e nutro e lavo / e accordo ai separati corpi altrui, costringo ad amare, / manometto, chiedo il perdono della sua putrefazione / perenne in una erezione instabile e impotente, sterile, / senza figli severi e solari per confortare vecchiaia. (Invettive e licenze, 1971).

Ad un certo punto del travagliato cammino esistenziale e artistico diventa insostenibile, per il poeta, il peso della colpa, del vizio, dello scandalo della morte. Prova ad invocare un Dio che non vede e non sente più. Lacerato nell’anima e nel corpo segue un destino “segnato” pur disprezzando, come avviene in Morte segreta (1976), i valori di una società tradizionalista e precostituita. Finisce così per cantare la propria intima finitudine e, malgrado l’acuzie della pena, s’immerge totalmente nella pienezza della vita, quella vita vissuta, o “malvissuta”, nell’amore e nell’alternanza dei tanti amanti cui incondizionatamente si dà. I versi diventano un lamento elegiaco pur sempre provocatore, ma teso alla ricerca di un respiro ampio, di una visione che, ineluttabilmente, s’inabissano nella consunzione. Il canto del poeta vibra di passione ma, al contempo, disvela al mondo lo strazio di un’anima ferita a morte:

Ad un certo punto del travagliato cammino esistenziale e artistico diventa insostenibile, per il poeta, il peso della colpa, del vizio, dello scandalo della morte. Prova ad invocare un Dio che non vede e non sente più. Lacerato nell’anima e nel corpo segue un destino “segnato” pur disprezzando, come avviene in Morte segreta (1976), i valori di una società tradizionalista e precostituita. Finisce così per cantare la propria intima finitudine e, malgrado l’acuzie della pena, s’immerge totalmente nella pienezza della vita, quella vita vissuta, o “malvissuta”, nell’amore e nell’alternanza dei tanti amanti cui incondizionatamente si dà. I versi diventano un lamento elegiaco pur sempre provocatore, ma teso alla ricerca di un respiro ampio, di una visione che, ineluttabilmente, s’inabissano nella consunzione. Il canto del poeta vibra di passione ma, al contempo, disvela al mondo lo strazio di un’anima ferita a morte:

Se un poeta, io, regalo al cupo silenzio / della notte metà del tempo che m’incalza / ostinato inquisitore di un corpo / sbalordito dall’abitudine, decomposto, / in ansia perpetua di non lasciare traccia / di sé nei corpi altrui o stampo caldo / nelle fresche leggere menti adolescenti / né la Storia, l’ordalia infernale / dei tiranni assetati di sangue e morte / non considero, ne viene anzi, rabbia, / sgomento, urlo lontano nella gola secca, / pianto sommesso o gridato, abbiate pietà!

E ancora:

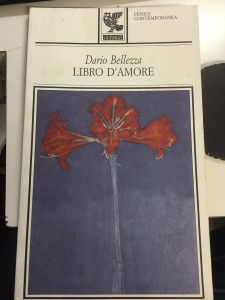

Un amore vorrei elegante e sporco per ancora eccitarmi / onde sacrificare la speranza di amare al bisogno osceno / dei corpi da torturare. Ma non amare, questa è l’aspra / verità; spero soltanto nell’inganno banale del tradimento, / nella compiaciuta analisi di chi è servo sensuale / dei propri atti. Allora mi dilungo in estasi oblique / di infingibili realtà che non riguardano le donne. / Non ho vagheggiamento del mio futuro destino / tutto intrappolato nell’estasi di una macchinazione / lamentosa contro l’acuta sensibilità decadente / e malata degli snob immaginari del mio sepolto passato.

Questi versi tratti da Libro d’amore (1982), trasmettono il disincanto della vocazione, il rifiuto del dolore che tuttavia ricerca ancora l’amore, anche se ingannevole, a cui sacrificare la purezza stessa dell’amore fino al punto da accettarne il tradimento, banalizzarlo o, addirittura, invocarlo. Sembra di assistere alla scissione del sentimento dove gli opposti convergono verso un medesimo punto: l’affanno spasmodico che però aspira a dolcezze e felicità conosciute, sebbene scarnificate e depredate dalla crudeltà della morte.

Questi versi tratti da Libro d’amore (1982), trasmettono il disincanto della vocazione, il rifiuto del dolore che tuttavia ricerca ancora l’amore, anche se ingannevole, a cui sacrificare la purezza stessa dell’amore fino al punto da accettarne il tradimento, banalizzarlo o, addirittura, invocarlo. Sembra di assistere alla scissione del sentimento dove gli opposti convergono verso un medesimo punto: l’affanno spasmodico che però aspira a dolcezze e felicità conosciute, sebbene scarnificate e depredate dalla crudeltà della morte.

D’altra parte Bellezza ama la vita come ama i corpi ai quali donarsi, ma il suo approccio rimane estremamente fragile, quanto ostentato e provocatorio. Ancora oggi, tuttavia, malgrado la possibilità che si ha di conoscerlo intimamente attraverso i suoi testi, viene marchiato da etichette false dettate da grande superficialità che denota e connota solo l’ignoranza di chi lo giudica senza aver sentito, o capito, l’autenticità della sua parola poetica.

L’artista rimane sempre estraneo e lontano da quella borghesia letteraria che ha segnato la via maestra del nostro Novecento ancora oggi dominante e, pur al centro della vita letteraria, ne rimane volontariamente ai margini, disperato di solitudine e veemente di dolcezza, vagante alla ricerca del nulla tra la vita metropolitana e postmoderna.

Non dimentichiamo, come elemento conoscitivo fondamentale, che Dario Bellezza nasce a Roma, a Trastevere, ma non per questo è un artista amato e cullato dalla sua città “caput mundi”, al contrario, è un romano nel quale convivono la Suburra, il quartiere più degradato, e la maestosità delle cupole che sfidano il cielo, il vizio dei corpi incontrati per strada e la fede cattolica, la presenza di un Dio invocato e negato: il contrasto, il conflitto, il dissidio sono, dunque, il centro e al centro di tutta la sua vita e la sua arte che si snodano tra rimorsi, sensi di colpa che non cedono mai alla rinuncia delle cause scatenanti, ma ricercano costantemente l’incontro dei corpi amanti.

Non dimentichiamo, come elemento conoscitivo fondamentale, che Dario Bellezza nasce a Roma, a Trastevere, ma non per questo è un artista amato e cullato dalla sua città “caput mundi”, al contrario, è un romano nel quale convivono la Suburra, il quartiere più degradato, e la maestosità delle cupole che sfidano il cielo, il vizio dei corpi incontrati per strada e la fede cattolica, la presenza di un Dio invocato e negato: il contrasto, il conflitto, il dissidio sono, dunque, il centro e al centro di tutta la sua vita e la sua arte che si snodano tra rimorsi, sensi di colpa che non cedono mai alla rinuncia delle cause scatenanti, ma ricercano costantemente l’incontro dei corpi amanti.

Già adolescente sente l’urgenza della scrittura e da subito manifesta la sua diversità all’interno di una società codina e perbenista che condanna l’omosessualità considerandola tabù, muro di granito che nessuno può permettersi di scalfire. Dario soffre, sente un disagio profondo causato dal giudizio del mondo ma, soprattutto, di quanti lo circondano. Inizia così la sua fuga dalla famiglia, dal quartiere dove vive e da ogni codice borghese che pretende di costruire le esistenze altrui secondo modelli predeterminati da una cultura neutra e patriarcale. Fugge da ogni esistenza che ai suoi occhi appare “regolare”, così che la precarietà affettiva, amorosa, economica, diventeranno le sole, fedeli compagne della sua vita.

Ha 24 anni il poeta quando si annuncia, dirompente, la magia del ’68, un anno che stravolgerà interamente la sua vita. Avrà la fortuna di conoscere Enzo Siciliano ma, soprattutto, Pier Paolo Pasolini con il quale nascerà una profonda amicizia che darà luogo ad un sodalizio collaborativo e lavorativo di notevole spessore. Tutto questo sfocerà presto in un rapporto intenso di confidenza, complicità, incontri letterari nei salotti della buona borghesia e incontri, nelle notti romane, con i tanto desiderati e amati “ragazzi di vita”: una vita densa, frenetica, appassionata e allo sbando.

Ma non è questa la pienezza desiderata dall’insaziabile Dario. Egli avverte, continuo, il bisogno di sedare l’ansia che opprime il suo cuore e gli toglie il respiro, lo spasmo che necessita di tregua. Così tutte le notti, come bestia ferita, si aggira per le strade di Roma alla ricerca di sesso, il solo anestetico, il solo balsamo in grado di sanare le sue ferite, lenire il dolore, riempire il vuoto, dargli una pace pur breve dopo la quale il dolore, le ferite, il vuoto si riapriranno nell’anima e nel corpo facendolo sprofondare in una voragine senza fine. Una sorta di consolazione alla sua vita avviata al totale e autodistruttivo annientamento, sono le conoscenze e le amicizie che, in quegli anni travagliati, lo legano a Sandro Penna, Elsa Morante, Anna Maria Ortese, Aldo Palazzeschi. Amicizie importanti e stimolanti che, tuttavia, non acquietano l’animo del poeta.

Ma ecco che la tragedia della morte violenta di Pier Paolo Pasolini raggiunge improvvisamente e inaspettatamente il mondo come una scudisciata; l’Italia è colpita profondamente dalla notizia, così come tutta la società letteraria. Scompare un gigante, la sua luce si spegne proprio ad Ostia, luogo fisico e simbolico, precario approdo di tante inquietudini, infelicità, gioie, piaceri, passioni; luogo prescelto per gli incontri notturni con i suoi “ragazzi di vita” e di morte.

Ma ecco che la tragedia della morte violenta di Pier Paolo Pasolini raggiunge improvvisamente e inaspettatamente il mondo come una scudisciata; l’Italia è colpita profondamente dalla notizia, così come tutta la società letteraria. Scompare un gigante, la sua luce si spegne proprio ad Ostia, luogo fisico e simbolico, precario approdo di tante inquietudini, infelicità, gioie, piaceri, passioni; luogo prescelto per gli incontri notturni con i suoi “ragazzi di vita” e di morte.

La fine di Pasolini, così altamente simbolica, sconvolge drammaticamente la vita di Dario Bellezza. Oltre allo strazio per la morte ingiusta dell’amico, il poeta avverte un oscuro presagio, un presentimento che nel tempo diventa certezza e che gli fa intravedere un orizzonte altrettanto tragico come quello dell’indimenticabile e amato Pier Paolo.

Non mi rassegnerò mai alla tua morte. / Sei stato così indispensabile per me, così necessario / che a pensare che la terra più non ti prevede, e la / vita ti ha abbandonato urlo di un dolore / senza tregua o pace in qualche conforto. L’idea / che non avevi nessuna voglia di morire, pur / se come tutti i poeti la morte l’avevi tante volte / invocata, fino ad esorcizzarla, mi fa terrore. / Non volevi morire, lo so; non così almeno, ucciso, / dilaniato, calpestato, e questo limite assurdo / del destino mi colpisce come una violenza incredibile. / Vieni a dirmi perché sei morto, perché ci hai lasciato, / se esiste Dio in qualche parte del Creato! […] (L’avversario 1994).

Ma il poeta, malgrado una nebbia fitta lo costringa a rifugiarsi in se stesso, sente che, finché gli sarà dato, c’è ancora un quotidiano da vivere:

Ma il quotidiano insiste. Ed io volo / verso il tarlo segreto della notte / per non saperne di più. Insiste così / il quotidiano, e stinge addosso la sua pece / o pace perduta, incontrando i mostri / attigui dell’eros metropolitano / che ormai costano troppo sul mercato / degli schiavi. Insiste dunque il quotidiano: / la poesia è merce o merda, voli di gabbiani / in tempesta mentre si pensa a sorella Morte, / o la Musa vagante in clinica, in crisi / di astinenza, / l’astinente essendo io / gioioso immondo testimone di un giorno / di pioggia: calamitoso e sventurato giorno / solfeggiando in mortale voragine il buio / di domani o ieri o il tempo che scorre / verso eternità imprendibili.

La mia religione dunque non fu / amore in questo dopo millennio di paure / scontate che di notte fanno capolino / nei sogni di un malato; / o fughe verso il nulla / nulla cenere, nullo destino / o legge primordiale del pensiero / che scateni simmetrie giuste al Paradiso / Paradiso confuso di ricordi / vissuti in mezzo al guado di Caronte (Serpenta 1987).

Serpenta è libro amaro, dolente; il congedo dalla vita, il tragico commiato. L’agonia di Serpenta, donna amata, riflette poeticamente e realmente l’agonia del poeta, ma anche quella di un’intera epoca. Malgrado sia devastato dalla malattia, Bellezza ha ancora la forza di rivolgere il suo sguardo addolorato al mondo e nel vano tentativo di assuefarsi alla morte incombente, non può evitare di cogliere ovunque i segni di un disfacimento che è soltanto il proprio. Si aggrappa allora ai ricordi, alla memoria che gli restituisce le immagini della giovinezza trascorsa, l’invasamento erotico, i giorni dell’esaltazione. La nostalgia che lo pervade, tuttavia, non è consolatoria e presto si trasforma in una sofferenza maggiore, in uno staffile che gli perfora il cuore.

Serpenta è libro amaro, dolente; il congedo dalla vita, il tragico commiato. L’agonia di Serpenta, donna amata, riflette poeticamente e realmente l’agonia del poeta, ma anche quella di un’intera epoca. Malgrado sia devastato dalla malattia, Bellezza ha ancora la forza di rivolgere il suo sguardo addolorato al mondo e nel vano tentativo di assuefarsi alla morte incombente, non può evitare di cogliere ovunque i segni di un disfacimento che è soltanto il proprio. Si aggrappa allora ai ricordi, alla memoria che gli restituisce le immagini della giovinezza trascorsa, l’invasamento erotico, i giorni dell’esaltazione. La nostalgia che lo pervade, tuttavia, non è consolatoria e presto si trasforma in una sofferenza maggiore, in uno staffile che gli perfora il cuore.

Nel 1990 pubblica Libro di poesia, un testo struggente così commentato da Franco Brevini nel risvolto di copertina:

«il desiderio erotico si fa contorcimento e gesticolazione. Attraverso gli inferni della devianza metropolitana, tra interni asettici e mortuari, caserme e stazioni, il poeta trascina un disperato desiderio di abbattere il muro di una solitudine che si richiude ogni volta su di lui».

Un suggello al quale nulla si può aggiungere perché ben testimonia la fine, la desolazione, il buio definitivo che avvolge l’uomo e l’artista.

Una nota a parte merita Morte segreta del 1976, fra i libri più belli del secondo Novecento italiano con il quale Bellezza vince il premio Viareggio. Nell’approfondimento di questo testo mi ha guidato una intensa empatia, quella forma complessa della conoscenza dove il mettersi nei panni altrui non è mai un sovrapporsi, ma diventare capaci di vederne e mostrarne la vita lasciando che colui o colei di cui si parla resti una persona e non diventi un personaggio. Non resti imprigionato, cioè, nella nostra interpretazione. Questa lezione ci viene dalla filosofia, da Boella soprattutto che riprende pensatrici quali Maria Zambrano e Hannah Arendt.

Morte segreta rappresenta l’acme di tutta la poetica di Dario Bellezza. È una poesia implacabile e, al contempo, arrendevole dove la pena e l’amore si incontrano in una struggente sintesi. Il poeta guarda se stesso, si ausculta, ma senza alcuna pietà, vittimismo o indulgenza, restituendoci versi asciutti e scarnificati da sovrastrutture sentimentali. Si consegna definitivamente al mondo e alla malattia. La sua è una resa senza condizioni: preda consapevole dell’Aids aspetta la fine senza tentare di fuggire o nascondersi dietro allucinate illusioni, ma guardando in faccia il suo male.

Morte segreta rappresenta l’acme di tutta la poetica di Dario Bellezza. È una poesia implacabile e, al contempo, arrendevole dove la pena e l’amore si incontrano in una struggente sintesi. Il poeta guarda se stesso, si ausculta, ma senza alcuna pietà, vittimismo o indulgenza, restituendoci versi asciutti e scarnificati da sovrastrutture sentimentali. Si consegna definitivamente al mondo e alla malattia. La sua è una resa senza condizioni: preda consapevole dell’Aids aspetta la fine senza tentare di fuggire o nascondersi dietro allucinate illusioni, ma guardando in faccia il suo male.

Si spegne con accanto la sua poesia, compagna di tutta una vita, e la povertà cui era stato costretto negli ultimi anni. La sua morte rispecchia interamente la sua vita e la sua opera poetica, il coraggio e la determinazione che le hanno contraddistinte: l’essere stato sempre se stesso, fedele al suo sentire. Tutto questo, a dispetto delle critiche perbeniste, ne fa un grande, autentico artista.

Ho scelto di ricordare Dario Bellezza per affermare la sua voce contro l’omofobia ed ogni forma di discriminazione in questa società che avanza in tutto tranne che nel rispetto e nel riconoscimento della libertà di essere ciò che si è e non ciò che si deve apparire per convenzione socio-culturale. Ho voluto ricordarlo perché ha aiutato autori e autrici non accettati/e dall’editoria canonica o esordienti, come Anna Maria Ortese e Goliarda Sapienza, a pubblicare i loro testi. Ho voluto ricordarlo perché è riuscito insieme ad Adele Cambria e a Beppe Costa a far applicare la Legge Bacchelli a sostegno degli artisti e delle artiste in difficoltà economiche.

Lo ricordo nell’ultimo saluto:

Li saluto tutti come da una partenza / senza ritorno, senza pianti speciali / o maledizioni per il mare lasciato / indietro; per il mare che ci sanò / per il mare che ci seccò / per la vita stessa che non urla più niente dentro / tranne la vita del giorno / dopo con un cappuccino in mano / e una siringa d’ospedale […] (Serpenta 1987).

Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022

Riferimenti bibliografici

Invettive e licenze (Garzanti, 1971), Morte segreta (Garzanti, 1976, Premio Viareggio), Morte di Pasolini (Mondadori,1981), Libro d’amore (Guanda, 1982), Io 1975-1982 (Mondadori, 1983), Serpenta (Mondadori, 1987), Libro di poesia (Garzanti, 1990), L’avversario (Mondadori, 1994), Proclama sul fascino (Mondadori, 1996), Poesie (1971-1996), Milano, Mondadori, 2002). Narrativa: L’innocenza (De Donato,1970), Lettere da Sodomia (Garzanti, 1972), Il carnefice (Garzanti, 1973), Angelo (Garzanti, 1979), Storia di Nino (Mondadori, 1982), Turbamento (Mondadori, 1984), L’amore felice (Rusconi, 1986), Nozze col diavolo (Marsilio, 1995). Teatro: Salomè (Libria, 1991), Testamento di sangue (Garzanti, 1992). Saggistica: Il poeta assassinato. Una riflessione, un’ipotesi, una sfida sulla morte di Pier Paolo Pasolini (Marsilio, 1996). Per Garzanti ha tradotto l’intera opera di Arthur Rimbaud, suo poeta di riferimento soprattutto negli anni della giovinezza.

_____________________________________________________________

Francesca Traìna, vive a Palermo dove fino al 2015 ha diretto uno dei più antichi istituti scolastici della città. Studiosa di letteratura e poesia italiana e straniera con particolare riferimento alle figure femminili, ha vinto il “Premio Internazionale di Poesia Eugenio Montale” e ha ottenuto altri numerosi riconoscimenti. È autrice di saggi sulla poesia contemporanea e critica letteraria pubblicati su volumi collettanei, antologie, periodici e riviste. Ha fatto parte della redazione della rivista “Issimo. I Segni della Poesia” e “Mezzocielo”, bimestrale di politica, cultura e ambiente pensato e realizzato da donne. Ha pubblicato numerose sillogi poetiche: Luce obliqua, Il Vertice Palermo; Il Poeta muore, Vanni Scheiwiller, Milano; Dentro gli anni, Salvatore Sciascia CL/Roma; Neve di Marzo, CD con musiche originali dell’armonicista Giuseppe Milici, Istituto Gramsci Siciliano Palermo, nella ricorrenza delle stragi di Capaci e via D’Amelio; Linee di ritorno, racconti e poesie, Manni, Lecce; Trame del mondo Diecirighe; Cronaca poetica e iconografica dalla rivista Mezzocielo con fotografie di Letizia Battaglia e Shobha, Navarra Sicilia.

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dario-bellezza-la-pena-di-vivere-lamore-in-poesia-la-morte-come-compagna/

Click here to print.