L’ethos civile. De Martino e i movimenti per riabitare le aree marginali

Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2023 @ 02:11 In Cultura,Società | No Comments

CIP

di Pietro Clemente

Di recente ho presentato il libro intitolato De Martino e la letteratura [1] e in quell’occasione mi è venuto alla mente il periodo in cui, nella prima metà degli anni 60, Ernesto De Martino insegnava a Cagliari, dove ero studente di filosofia. Mi sono ricordato dei dialoghi e delle discussioni sui riti che intrattenevamo tra noi giovani studenti e militanti politici che immaginavamo (forse sognavamo) forme etiche di un nuovo futuro. De Martino proponeva allora di opporre ai tradizionali riti, religiosi o folklorici, nuovi ‘riti civili’. Pensava ad una ritualità emancipata dalle eredità del passato, costruita nel rispetto e nell’uguaglianza degli individui ma al tempo stesso capace di innestarsi sulle nuove forme istituzionali di quella società di uguali cui aspiravamo.

De Martino sosteneva che se anche ci fossimo liberati della ritualità coatta legata alla sfera del religioso e del magico e avessimo affermato nuove idee di società libera basata sull’uguaglianza, il rapporto morale e il vincolo di sincerità e di responsabilità non sarebbe comunque bastato per accogliere la nascita di un figlio o per unirsi in matrimonio: i riti civili avrebbero dovuto essere in qualche modo i demarcatori di una nuova società regolata. De Martino ne accennava in un articolo dedicato al Simbolismo sovietico [2] dove rifletteva su una religione civile che risentiva però ancora del pensiero di Benedetto Croce [3].

Questi temi erano appassionanti per noi ventenni che seguivamo la ricerca di De Martino e delle sue idee. Forse la lettura più importante con cui accoglievamo quei temi era quella dell’umanesimo del giovane Marx. Ci fu di ispirazione una lezione sulla sinistra hegeliana fatta da Cesare Vasoli, filosofo medievista (e non solo), in cui si era anche parlato del programma di Gotha e dell’idea del comunismo. Nemmeno per un attimo avevamo preso in considerazione la ‘dittatura del proletariato’, proposta da Lenin come fase dura e necessaria di passaggio, attraverso il socialismo, alla fase ultima della storia dell’umanità liberata. Se ne parlava all’Università e nella sezione del PSIUP di Cagliari della quale fui segretario tra il 1965 e il 1967. Tra noi prevaleva l’idea espressa da Giovanni Jervis, lo psichiatra che allora collaborava alla ricerca di De Martino sul tarantismo, che sosteneva che i riti civili non erano abbastanza ‘comunisti’ e che l’umanità emancipata dal profitto avrebbe fatto a meno totalmente dei riti, resti arcaici del passato, per accedere a modalità più semplici e immediate di rapporto umano.

Che c’entra tutto questo con zone interne, SNAI, spopolamento, PNRR? Perché connetto ad essi questi antichi pensieri?

Da tempo sento difficile trovare unità, armonia, confluenza in un progetto comune, all’interno delle diverse esperienze di ‘riabitare l’Italia’ che vengono raccontate nelle pagine del Centro in Periferia, e che stanno nella pratica del lavoro sociale e di ricerca di varie associazioni. È vero che abbiamo anni di dibattiti, dialoghi, incontri, il riferimento alla Società dei Territorialisti, con il modello proposto da Alberto Magnaghi ne Il principio territoriale [4], abbiamo il lavoro dell’editore Donzelli con l’Associazione e la collana sul Riabitare l’Italia, abbiamo la SNAI, le sue storie e le sue teorie di riferimento. Ma è anche vero che tra movimenti ecologisti, iniziative del ritorno, agricolture contadine radicali e non, diversi modelli di sviluppo di turismo, sembra mancare ai soggetti sociali attivi una idea comune di futuro e un quadro di riferimento possibile sui temi del Riabitare l’Italia.

Da tempo sento difficile trovare unità, armonia, confluenza in un progetto comune, all’interno delle diverse esperienze di ‘riabitare l’Italia’ che vengono raccontate nelle pagine del Centro in Periferia, e che stanno nella pratica del lavoro sociale e di ricerca di varie associazioni. È vero che abbiamo anni di dibattiti, dialoghi, incontri, il riferimento alla Società dei Territorialisti, con il modello proposto da Alberto Magnaghi ne Il principio territoriale [4], abbiamo il lavoro dell’editore Donzelli con l’Associazione e la collana sul Riabitare l’Italia, abbiamo la SNAI, le sue storie e le sue teorie di riferimento. Ma è anche vero che tra movimenti ecologisti, iniziative del ritorno, agricolture contadine radicali e non, diversi modelli di sviluppo di turismo, sembra mancare ai soggetti sociali attivi una idea comune di futuro e un quadro di riferimento possibile sui temi del Riabitare l’Italia.

Uno dei tratti più rilevanti che accomunano le ricerche degli antropologi sulle comunità marginali è la rilevanza delle feste religiose e di quelle del ciclo carnevale-quaresima. I gruppi organizzatori, spesso confraternite o comitati locali di festaioli, talora pro-loco, sono veri e propri agenti di radicamento e di ritorno. Già nello studio di Gianluigi Bravo sul Venerdì Santo a Belvedere Langhe [5], veniva evidenziata la costruzione di una festa identitaria di ritrovo e di investimento collettivo. Ma oltre alle feste tradizionali, ci sono le rievocazioni storiche, le sagre legate ai cibi, le forme di teatro collettivo.

Voglio segnalare che da trent’anni nell’area della Montagnola senese un gruppo di canto, di formazione antropologica, ha riproposto la ritualità del maggio che si sposta per le case la sera del 30 aprile per annunciare la nuova fase dell’anno [6]. I falò cerimoniali e il loro uso simbolico come forma rituale sono presenti qua e là nella scena, oltre che come rito di memoria dell’emancipazione religiosa delle Valli valdesi del Piemonte, essi sono perfino entrati in una riflessione di Zero Calcare su possibili simbolismi di condivisione entro una cultura critica e controcorrente [7]. Tutto questo fa pensare al bisogno di orizzonti simbolici comuni. Un bisogno che può essere il volano di nuovi innesti e di nuove alleanze. Alleanze che comprendano la dimensione dell’accoglienza ai migranti in forme che condividano anche i loro mondi simbolici di riferimento. Nei contesti delle zone interne, i migranti, che sono i nostri nuovi lavoratori, sono raramente al centro degli scenari SNAI e del riabitare mentre sono invece oggetto di accoglienza da parte di reti più legate al mondo religioso e alla Chiesa cattolica [8]. Forse nuovi ‘blocchi storici’ possono realizzarsi tra pensiero laico e socialità religiosa, tra tradizione e innovazione, tra memoria e accoglienza di nuove prospettive.

Voglio segnalare che da trent’anni nell’area della Montagnola senese un gruppo di canto, di formazione antropologica, ha riproposto la ritualità del maggio che si sposta per le case la sera del 30 aprile per annunciare la nuova fase dell’anno [6]. I falò cerimoniali e il loro uso simbolico come forma rituale sono presenti qua e là nella scena, oltre che come rito di memoria dell’emancipazione religiosa delle Valli valdesi del Piemonte, essi sono perfino entrati in una riflessione di Zero Calcare su possibili simbolismi di condivisione entro una cultura critica e controcorrente [7]. Tutto questo fa pensare al bisogno di orizzonti simbolici comuni. Un bisogno che può essere il volano di nuovi innesti e di nuove alleanze. Alleanze che comprendano la dimensione dell’accoglienza ai migranti in forme che condividano anche i loro mondi simbolici di riferimento. Nei contesti delle zone interne, i migranti, che sono i nostri nuovi lavoratori, sono raramente al centro degli scenari SNAI e del riabitare mentre sono invece oggetto di accoglienza da parte di reti più legate al mondo religioso e alla Chiesa cattolica [8]. Forse nuovi ‘blocchi storici’ possono realizzarsi tra pensiero laico e socialità religiosa, tra tradizione e innovazione, tra memoria e accoglienza di nuove prospettive.

Prendo a riferimento le pagine di De Martino sul simbolismo sovietico [9] dove viene delineata una sorta di bisogno simbolico:

«in generale, il simbolo culturale è un vibrante ordine unitario di rappresentazioni e di possibilità operative, mediante il quale si rinnova periodicamente l’appello a un evento memorando di fondazione e di autenticazione, e periodicamente si anticipa un orizzonte futuro, una prospettiva di compiti individuali e collettivi organicamente legata alle origini inaugurali….».

Per De Martino questa prospettiva può non essere religiosa e deve sollecitare la creazione di «un simbolismo nuovo, conciliabile con la raggiunta coscienza umanistica e con il sempre più intimamente vissuto ‘senso della storia’» (ivi: 249) [10] .

L’idea di uno storicismo integrale, legata all’opera di Antonio Gramsci ma anche alla tradizione crociana, diventa una forma di simbolismo, di patto tra uomini, basato su una piena coscienza storica.

«L’ethos civile che sostiene e alimenta questa dinamica integralmente umana ha in parte già trovato, e in parte ancora cerca, i suoi particolari simbolismi atti a dare orizzonte di origine e di destino ai vari momenti della vita individuale e collettiva, in un’epoca definita della storia» (ivi: 250).

Nella dimensione del ‘riabitare’, mi pare che spesso si privilegino gli aspetti economici e sociali e non quelli di comuni orizzonti ideologici, nel senso di concordate, contrattate, condivise prospettive simboliche.

Nella dimensione del ‘riabitare’, mi pare che spesso si privilegino gli aspetti economici e sociali e non quelli di comuni orizzonti ideologici, nel senso di concordate, contrattate, condivise prospettive simboliche.

Prendendo ad esempio il momento del ritorno al paese, la centralità delle manifestazioni religiose o comunque identitarie tende ad essere vista come poco importante, mentre è fondamentale, in quanto mantenimento di un rapporto, di un possibile innesco di ritorno stabile al paese, di forme di tessitura di nessi simbolici tra città e paesi.

Colpisce nel leggere e rileggere le pagine di Sud e magia di De Martino la ricchezza di forme simboliche rituali di cui erano pieni i paesi poveri e dolenti che attraversava. Sono momenti che mancano a noi oggi, e che per De Martino erano l’occasione per pensare a un ethos civile, una religione civile, un simbolismo civile, a riti di fondazione e di memoria che potessero caratterizzare l’orizzonte del dopo e del nuovo. Anni fa Bruce Lincoln scriveva che la forza che crea l’azione collettiva è legata alla dimensione mitica [11], convinzione questa assai vicina a quello che De Martino riferisce al simbolismo e ai riti.

Scenari

Il centro in periferia n.62 si apre nella memoria dei fatti dell’Emilia Romagna e dentro l’acqua delle sue tragiche alluvioni. Viene dall’EcoMuseo delle Erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo (Ravenna) l’iniziativa di progettare in rete in funzione dei servizi al territorio e di un uso contemporaneo e attivo della memoria (testo di Maria Rosa Bagnari). Da questo ecomuseo nasce la capacità di attivare progetti in area fluviale lungo il Lamone che unisce la Romagna toscana (per un tratto in provincia di Firenze) al mare. L’ecomuseo non è stato coinvolto direttamente nell’alluvione che ha colpito la Romagna, ma è impegnato a partecipare alla lotta per ritrovare l’equilibrio territoriale. Una foto, tra le molte, mostra fin dove è arrivata l’acqua nelle case del paese.

Di recente il Mediterraneo è stato colpito da terremoti, alluvioni, stragi di migranti. Calamità quasi bibliche così frequenti e dolorose da avere prodotto in noi una sorte di assuefazione, di dimenticanza preventiva. Abbiamo già smesso di piangere i morti, di compatire chi è andato in rovina e di commuoverci per i giovani ‘angeli del fango’ che si sono raccolti nelle zone alluvionate per dare una mano ad asciugare quel mare di fango. In Emilia non è stato ancora nominato un Commissario per la ricostruzione: è argomento di contenzioso tra i politici. Quel mondo di agricoltura avanzata e irrigua, ora annegata nella melma, era e tornerà ad essere uno dei fattori del modello emiliano. Modello che, anche se presenta alcuni squilibri, è comunque elemento importante di connessione tra mare e montagna, tra pianure e colline piene di iniziative produttive.

In occasione di una visita a Ravenna, forse trent’anni fa, mi capitò quasi per caso di visitare l’ecomuseo delle Erbe palustri di Villanova di Bagnacavallo. Mi colpì molto la laboriosa attività del Museo: vi erano anziani che facevano sedie intrecciando le erbe, mentre altri ne insegnavano la tecnica ai giovani, si vendevano oggetti fatti sul posto e si coglieva una grande apertura alla riflessione ecologica. Fu una scoperta per me vedere rappresentata la memoria del Novecento cui il museo si riferiva. Venivano ricordate industrie locali di produzione di serrande, finestre, canestri, cesti di ogni tipo, suppellettili di uso domestico prodotti con le erbe palustri, oggetti che sarebbero poi stati sostituiti nel tempo dalla plastica. Nel museo era già inscritta la linea di ritrovare saperi pratici utili al presente.

Più tardi, un gruppo di ricercatori dell’Università di Firenze tornò per una ricerca europea sull’uso delle erbe. Sono passati almeno 20 anni e ora il museo è più compatto, forse un po’ più concluso sul piano museale, ma ancora molto vitale. La sua presenza in queste pagine è un bel ritorno, benvenuto nella nostra scena di antropologi, studiosi di musei ma anche progettatori di sviluppo delle aree interne.

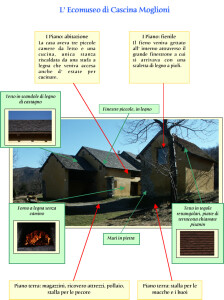

Un altro mondo ecomuseale col quale da molti numeri condividiamo racconti di iniziative e di analisi dell’attività di buona pratica di rete è quello degli ecomusei piemontesi (di Elisa Arecco). Nei musei presenti in rete tra le province di Alessandria e Asti colpisce la varietà dei paesaggi e il modello di unità-diversità che viene praticato:

«In un territorio caratterizzato da paesaggi perlopiù collinari e appenninici, ricchi in biodiversità, e da saperi materiali e immateriali assai variegati, ogni ecomuseo, nonostante la comune missione, ha attuato strategie originali, adattando al contesto di riferimento azioni specifiche per il raggiungimento dei propri obiettivi».

A questo proposito nelle pagine di un supplemento toscano de La Repubblica (Green &blu, 22 giugno 2023) Mauro Agnoletti [12] ricorda che «quando si parla di innovazione in agricoltura anche rispetto al cambiamento climatico bisogna spesso intendere il ritorno alla tradizione…al recupero del nostro stesso modello agricolo, di tante pratiche resilienti che già conosciamo».

A questo proposito nelle pagine di un supplemento toscano de La Repubblica (Green &blu, 22 giugno 2023) Mauro Agnoletti [12] ricorda che «quando si parla di innovazione in agricoltura anche rispetto al cambiamento climatico bisogna spesso intendere il ritorno alla tradizione…al recupero del nostro stesso modello agricolo, di tante pratiche resilienti che già conosciamo».

Quindi gestione del suolo, muretti, prode, tutto quel che ha caratterizzato il paesaggio toscano è un’ancora di salvezza per il futuro. Sempre nel suddetto supplemento viene trattato il tema del PNRR constatando che è per ora difficile capire se queste risorse saranno importanti, se non decisive, per la rinascita delle zone interne.

A questo punto risulta evidente il nesso con lo scritto di Letizia Bindi su Castel del Giudice, un paese del Molise, che opera per la realizzazione di un progetto di ‘rigenerazione’ – termine interessante per il lessico del ‘riabitare’ – nel quadro del bando ‘Borghi’. Il testo parla di buone pratiche e di buoni progetti che, in questo caso, hanno al centro un Comune e il suo sindaco. Sarà interessante seguire la realizzazione di questo progetto in una nuova dimensione comune dello spazio appenninico nel quadro del PNRR

«1) welfare e comunità, per rafforzare le condizioni abitative e investire nei sistemi integrati a servizio della nuova residenzialità, permanente e temporanea, sull’inclusione, le nuove forme di partecipazione dei cittadini alle progettualità in fieri;

2) sviluppo sostenibile delle risorse territoriali, per sperimentare la transizione ecologica e la nuova circolarità economica ed etica in tutte le loro forme in chiave locale diventando attraverso questi processi un laboratorio avanzato per nuove competenze e un centro di formazione multidisciplinare innovativo specializzato nella rigenerazione dei territori fragili, montani, periferici in stretta connessione con altre esperienze simili europee e non solo nel merito;

3) attrattività turistica e territoriale, per valorizzare gli asset e i patrimoni bioculturali secondo equilibri condivisi e consapevoli tra residenzialità, turismo e accoglienza e puntando sul ruolo delle imprese e delle associazioni culturali e creative come volano di sviluppo e rigenerazione territoriale».

Questi tre punti sono importanti nell’equilibrio del progetto, e si ha la forte sensazione che, se mancasse qualcuno dei tre, sarebbe difficile affrontare squilibri e deformazioni nella rinascita territoriale.

Memorie come risorse

«Le “scritture autobiografiche” non parlano soltanto di chi scrive, non ci raccontano soltanto la storia dell’autore della testimonianza: possiedono alto valore pedagogico e civico, ci parlano, ci chiedono ascolto, sono il tessuto connettivo del Paese, contribuiscono alla faticosa costruzione quotidiana della democrazia, che non può dirsi pienamente compiuta laddove ancora esistono disuguaglianze, discriminazioni, ostacoli. Le “umane dimenticate istorie”, le scritture della memoria, gli archivi privati e pubblici sono le scuole alle quali attingere e studiare, quotidianamente, per contrastare democraticamente le derive neofasciste delle quali l’Italia sembra essere oggi in balìa».

Queste parole di Nicola Grato fanno da ponte tra i diversi contributi a Il centro in periferia. Qui viene esplicitata l’idea di una innovazione che si lega alla tradizione di cui abbiamo appena accennato. Ritrovare le esperienze incorporate e poi obliate, trovarle nella memoria delle persone e negli oggetti, nei cicli agricoli presenti nella documentazione dei musei, è quel che si poterebbe definire l’interfaccia per una nuova cultura delle aree interne e neocontadine. Le ‘umane dimenticate istorie’ di una pagina di Ernesto De Martino [13] restano una guida metodologica per la ricerca e per operare dall’esterno nei luoghi del riabitare. Cito:

«Io entravo nelle case dei contadini pugliesi come un “compagno”, come un cercatore di uomini e di umane dimenticate istorie, che al tempo stesso spia e controlla la sua propria umanità, e che vuol rendersi partecipe, insieme agli uomini incontrati, della fondazione di un mondo migliore, in cui migliori saremmo diventati tutti, io che cercavo e loro che ritrovavo».

In queste parole vi è l’idea di essere attivamente insieme nella storia, idea quest’ultima che ci sembra di avere perduto.

In queste parole vi è l’idea di essere attivamente insieme nella storia, idea quest’ultima che ci sembra di avere perduto.

Sono gli stessi temi che, in una diversa coniugazione, vengono proposti dallo scritto di A. Ciuffetti e T. Cerquiglini che riferiscono sul Convegno di Soveria Mannelli, legato al tema del lavoro, tra passato e presente e al tema dell’Appennino come colonna portante di unione e non di separazione tra Nord e Sud.

«La storia come una sorta di sentiero che, attraversando il tempo, è in grado di consegnarci le unicità e le caratteristiche di ogni spazio”, questa coniugazione della memoria con il territorio, spesso sottolineate nella ricerca con le metodiche delle mappe di comunità, riaprono alla conoscibilità, luoghi, usi, pratiche dimenticate nel tempo, con una smemoratezza che tende a banalizzare gli spazi e rendere tutti uguali o simili i territori diversi. Memoria e futuro si intrecciano in modo radicale, sperando che ritrovare le tracce dell’esperienza con la quale il lavoro ha plasmato i mondi locali non siano troppo remote».

«C’è un filo rosso che lega tutto questo e che passa attraverso immagini di donne e uomini vissuti nel passato, destinate a rivivere in tutte quelle persone che decidono di continuare o di tornare a costruire le loro esistenze nei paesi delle aree interne, sperimentando prassi nuove accanto ad antichi mestieri, processi innovativi insieme a forme lavorative tradizionali, pronte a rinnovarsi nelle complesse articolazioni dell’economia globale».

Memorie del lavoro, del paesaggio, delle vite passate che hanno attraversato i luoghi e li hanno connessi col mondo, sono anche al centro della museografia non solo etnografica (religiosa, militare, contadina). In un testo (di Nicolò Atzori) su alcune collezioni museali di Sanluri, paese della grande pianura irrigua del Campidano, la vita degli oggetti si fa protagonista. L’autore incontra le collezioni nella loro pluralità oggettuale ricordando la complessità dei tempi, dei luoghi, delle memorie che esse consentono di rammemorare. È il mondo delle cose materiali, visive, che suscita e si arricchisce di racconti. Una occasione per ridare credito ai musei come agenti del ritorno di un buon passato ricco di proposte per il futuro.

Il tema dei nuovi vissuti del mondo dei paesi si presenta anche nella forma del ‘ruralismo’, che spesso è legato a ideologie urbane semplificatrici, connesse a quell’idea di ‘borgo’ che di recente abbiamo criticato. Questa forma del vivere è al centro di una riflessione di Orietta Sorgi che commenta il libro di Pietro Meloni Nostalgia rurale [14]. Una riflessione che suggerisce uno sguardo lungo sulla stratificazione di progetti e di pratiche di ritorno alla terra avvenuti negli ultimi 40 anni. Aiuta a vedere la complessità del mondo delle aree interne, delle agricolture contadine, dello sviluppo locale che, col passare delle generazioni, si è manifestato: i ritorni ideologici degli anni 70 e 80 (le comuni, le agricolture radicali), i nuovi ritorni di giovani che arrivano dalle città o dall’estero sulle orme dei nonni, i nuovi insediamenti, per lo più costanti nel tempo, di case di campagna per la domenica o per la villeggiatura, o anche il pendolarismo con la vita urbana. La sensazione che ne emerge è che il movimento del riabitare sia ancora in una fase di processo e mescolanza di progetti, un ‘coacervo’ di esperienze diverse. Questo può forse anche essere un tratto positivo se è possibile accogliere la pluralità, trasformarla in reti, e orientarla in una grande direzione comune. Cito di nuovo il testo di Ciuffetti e Cerquiglini:

«Le tante esperienze raccontate nei tre giorni del Festival (di Soveria Mannelli) rappresentano già una rete destinata a crescere nel tempo, all’interno della quale attivare nuove relazioni e connessioni e ciò rappresenta, probabilmente, il risultato più importante raggiunto da questa manifestazione».

Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023

Note

[1] P. Desogus, R. Gasperina Geroni, G. L. Picconi, a cura di, De Martino e la letteratura. Fonti, confronti e prospettive, Roma, Carocci, 2021, presentato a Cagliari nel quadro del Festival Premio Emilio Lussu

[2] Uscito sull’Espresso Mese del marzo 1961

[3] In specie La storia come pensiero e come azione, Bari, Laterza, 1938

[4] Torino, Bollati Boringhieri, 2020

[5] G. Bravo, Festa contadina e società complessa, Milano, Angeli, 1984

[6] A. Fantacci e M. Tozzi, InCanti di maggio. Trent’anni di storie sulla Montagnola senese, Effigi, Arcidosso 2023

[7] Editoriale Centro in periferia n.59 gennaio 2023 «Ho trovato in una intervista a Zero Calcare su Robinson (10.12.22: 6-9) una traccia in questo senso. Il dialogo tra Luca Valtorta e Zero Calcare trova intorno alla fiamma un nodo che ha a che fare con la libertà, con la liberazione. Zero Calcare descrive l’organizzazione della sua mostra a Milano come camminare in una situazione post-apocalittica in cui i sopravvissuti nelle distruzioni cercano di ritrovarsi a distanza

Zero Calcare: Uno dei modi di farlo è accendere dei fuochi che permettono di vedersi da una parte all’altra e parlarsi. Sono i vari fuochi delle resistenze che possono essere politiche, umane e così via. Quelle che nonostante il disastro animano questo paese…

Luca Valtorta: Joe Strummer dei Clash nell’ultima parte della sua vita organizzava proprio dei falò attorno a cui la gente si incontrava suonando

Zero Calcare: I riferimenti sono tre: il primo è proprio Joe Strummer con i falò, il secondo La strada di Cormac McCarthy, con padre e figlio che portano il fuoco e devono fare in modo che non si spenga e poi Il signore degli Anelli quando da una montagna all’altra tutti gli avamposti accendono le loro fiaccole e si vedono nonostante siano molto distanti»

Fuochi reali intesi come eventi, fuochi metaforici intesi come eventi della nostra sensibilità collettiva, fuochi dentro di noi e fuochi fuori di noi, buoni per ritrovarci insieme e fare luce. Fuochi contro la guerra, contro la incombenza della morte, contro tutte quelle morti che fanno dei nostri cuori dei giganteschi cimiteri.

[8] I paesi della rete del Welcome ad esempio https://piccolicomuniwelcome.it/chi-siamo/#contatti.

[9] Ovviamente facendo una tara pesante delle illusioni e delle ignoranze di allora sul sistema sovietico, ma anche così le cose che De Martino riporta dai giornali sovietici e le sue riflessioni dicono qualcosa ancora a noi.

[10] Il simbolismo sovietico in Furore simbolo valore, Milano, Feltrinelli 1980, prima ed. 1962

[11] B. Lincoln, Discourse and the Construction of Society Comparative Studies of Myth, Ritual an Classification, Oxford, Oxford University Press, 1989. Si tratta in buona parte di lezioni tenute a Siena alla fine degli anni ottanta del Novecento

[12] Titolare della Cattedra Unesco sul paesaggio del patrimonio agricolo, docente di pianificazione e storia del paesaggio presso Unifi)

[13] Ernesto De Martino, Etnologia e cultura nazionale negli ultimi dieci anni, in Società 1953

[14] Roma, Meltemi, 2023

_____________________________________________________________

Pietro Clemente, già professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); membro della redazione di LARES, e della redazione di Antropologia Museale. Tra le pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il patrimonio culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. Faldini, E. Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, in M. Salvati, L. Sciolla, a cura di, “L’Italia e le sue regioni”, Istituto della Enciclopedia italiana (2014); Raccontami una storia. Fiabe, fiabisti, narratori (con A. M. Cirese, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2021); Tra musei e patrimonio. Prospettive demoetnoantropologiche del nuovo millennio (a cura di Emanuela Rossi, Edizioni Museo Pasqualino, Palermo 2021); I Musei della Dea, Patron edizioni Bologna 2023). Nel 2018 ha ricevuto il Premio Cocchiara e nel 2022 il Premio Nigra alla carriera.

______________________________________________________________

Pietro Clemente

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/di-paesi-progetti-e-memorie/

Click here to print.