Il miracolo della moltiplicazione. L’esperienza del “Pequod”

Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2023 @ 01:31 In Cultura,Società | No Comments

Scrivere è probabilmente la più grande gioia concessa agli umani. Lo dice bene Platone, benché sembri affermare il contrario, quando nel Fedro fa risalire il dono della scrittura a un dio. E lo sanno naturalmente gli scrittori, i quali consacrano la loro esistenza a un’arte, a una vera e propria forma di vita in cui fare della vita stessa qualcosa di più. La scrittura è ultra-vita, nei molti sensi che questa espressione può assumere: al di là della vita come sua possibilità potenziata; al di fuori della vita in un’appendice esteriorizzata in un supporto simbolico e semantico; oltre la vita poiché con tutta probabilità resisterà dopo la morte di colui che ha scritto tramandandosi per secoli, finché almeno ci saranno ancora umani o creature intelligenti capaci di comprendere.

La scrittura è utilità, necessità, fa parte della prassi esistenziale da millenni, un fatto così essenziale che gli storiografi, nella categorizzazione della storia in quanto tale, hanno posto come evento discriminante, tra ciò che viene prima o dopo la storia, esattamente la scrittura. Prima della sua invenzione (o della sua scoperta) l’umanità non poteva avere storia, non poteva serbare traccia di se stessa in modo sistematico e accurato. Naturalmente c’è il pensare, nelle varie forme in cui si esplica e si esprime, a seconda del modo in cui si formalizza nei suoi diversi linguaggi, da quello matematico a quello alfabetico. E tuttavia, come afferma Alberto Giovanni Biuso «non si dà distanza tra il pensare e lo scrivere», e «la ragione principale risiede nel fatto che in generale la scrittura umana è il più potente tentativo di decifrare l’enigma del divenire»1.

Nell’enigma miracoloso anche sotteso alla scrittura ci sono senz’altro questi elementi, l’impulso al rigore, all’oggettivazione, alla durata: rigore perché il pensare richiede di darsi una forma precisa e sistematica; oggettivazione per via dell’andare oltre se stessi nell’incontro con l’alterità in un’esistenza aumentata in vista della sopravvivenza nel significato; durata poiché si asseconda la speranza basale all’umano di essere ancora dopo la morte.

Nella cosiddetta produzione della conoscenza che avviene nella forma di riviste, giornali, blog è assai probabile che ci siano queste spinte nascoste, e proprio perché tali le più importanti. E sempre tenendo a mente le parole di Calvino – se è vero come diceva Galileo nel Dialogo sui massimi sistemi che la scrittura è la più mirabile delle invenzioni umane poiché comunicazione tra chi è distante nello spazio e nel tempo – per cui «occorre aggiungere comunicazione immediata che la scrittura stabilisce tra ogni cosa esistente o possibile» [2]. Individuo queste tre parole concettualmente densissime anche perché sono state quelle che hanno motivato un’avventura editoriale in piedi da qualche anno, la rivista semestrale il Pequod (www.ilpequod.it). L’archeologia delle intenzioni private riguardo a una vicenda può di certo non interessare ma ritengo che sia invece fondamentale per comprendere le motivazioni, la struttura di un certo fenomeno: per così dire ripercorrerne la genesi e la storia, sia per una curiosità propria al fenomeno considerato sia per una maggiore penetrazione al suo interno.

Il caso del Pequod è stato una stretta di mano tra amici: il sottoscritto, Michele Accardo, Giuseppe Coniglione, Paola Giordano e Pietro La Rocca. Un’opera di gruppo, di ragazzi con in comune la curiosità, il desiderio per la conoscenza e la passione per manifestazioni del mondo, anche grottesche, che potessero redimerlo dalla sua pesantezza tragica, in generale dalla gravità dell’esistenza che senza un sollievo di qualche genere sarebbe insopportabile. Una propensione per i mirabilia come li avrebbe chiamati Plinio, per ciò che resta ai margini della fiumana del progresso nella forma di rottami, macerie e scarti, per le anticaglie che nessuno più riesuma ma che pur restano da qualche parte, negli archivi storici che sono la memoria dell’umanità o in luoghi sottratti alla visibilità che invece meriterebbero.

Accumulando insieme esperienze che dal nostro punto di vista erano degne d’essere scritte, comunicate e condivise, senza nessuna presunzione che quello che facevamo avesse comunque un’importanza assoluta, e mossi soltanto dal desiderio di memoria e di rigore affinché tutto questo assumesse un aspetto migliore, decidemmo di cercare una forma. Pensammo a una pagina Facebook, a un sito in continuo aggiornamento, a un blog, ma la forma rivista fu quella che infine preferimmo. Una forma otto-novecentesca e di stampo accademico, quindi difficilmente avvicinabile dal pubblico comune, che vede ormai nella brevità del testo, nella semplificazione linguistica e nella prosaicità dei contenuti condizioni di lettura quasi necessarie.

Se vogliamo, fu anche uno spirito di elitismo e di nobiltà intellettuale che spinse verso la realizzazione della rivista. Avremmo dovuto inserire i nostri contenuti nei social di massa in cui le parole piuttosto che essere meditate e ruminate, come avrebbe voluto Nietzsche, sarebbero state consumate rapidamente come un pasto da fast food, cosa che, credo comprensibilmente, suscitò il nostro senso di repellenza. Il blog, inoltre, avrebbe reso forse troppo autoreferenziale il nostro proposito, troppo egoriferito e chiuso a quella condivisione sulla quale il progetto avrebbe dovuto basarsi. Tutto questo, inoltre, avrebbe dovuto nascere tra le mura amiche del nostro paese d’origine, Vizzini, già città di illustri uomini di scienza (Gesualdo Costa) e di lettere (Lucio Marineo e ovviamente Giovanni Verga). Non è stato certamente facile, ma con tutte le difficoltà del caso, tra cui percorsi di vita che si distanziano gli uni dagli altri e lentezze burocratiche, pur con un esiguo numero iniziale di contributi il Pequod ha visto la luce, o come abbiamo scritto, richiamandoci alla celebre nave-baleniera del romanzo Moby Dick, è salpato dal nostro porto ideale, un porto-parto dalla lunga gestazione ma ci auguriamo dai buoni frutti.

Se vogliamo, fu anche uno spirito di elitismo e di nobiltà intellettuale che spinse verso la realizzazione della rivista. Avremmo dovuto inserire i nostri contenuti nei social di massa in cui le parole piuttosto che essere meditate e ruminate, come avrebbe voluto Nietzsche, sarebbero state consumate rapidamente come un pasto da fast food, cosa che, credo comprensibilmente, suscitò il nostro senso di repellenza. Il blog, inoltre, avrebbe reso forse troppo autoreferenziale il nostro proposito, troppo egoriferito e chiuso a quella condivisione sulla quale il progetto avrebbe dovuto basarsi. Tutto questo, inoltre, avrebbe dovuto nascere tra le mura amiche del nostro paese d’origine, Vizzini, già città di illustri uomini di scienza (Gesualdo Costa) e di lettere (Lucio Marineo e ovviamente Giovanni Verga). Non è stato certamente facile, ma con tutte le difficoltà del caso, tra cui percorsi di vita che si distanziano gli uni dagli altri e lentezze burocratiche, pur con un esiguo numero iniziale di contributi il Pequod ha visto la luce, o come abbiamo scritto, richiamandoci alla celebre nave-baleniera del romanzo Moby Dick, è salpato dal nostro porto ideale, un porto-parto dalla lunga gestazione ma ci auguriamo dai buoni frutti.

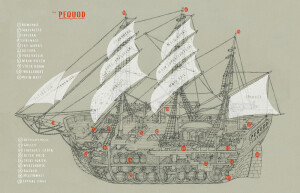

Abbiamo scelto il nome come metafora della conoscenza in quanto grande mare in cui si naviga, a volte placido e in bonaccia, che si percorre con facilità e sicurezza, altre volte tormentato e in tempesta, difficile da solcare, soprattutto quando non si incontrano compagni di viaggio o terre in vista di sicuro approdo. Oltre al richiamo a Melville, romanzo-mondo in cui confluiscono la sete di sapere, la lotta tra l’uomo e il Tutto, la ricerca delle balene-significato rispetto alle quali Moby Dick si pone come idea somma e regolatrice, un po’ come la Leitfrage heideggeriana sull’essere che avrebbe dovuto ispirare tutte le altre domande, c’era l’idea della schiuma d’onda [3], per dirla con il Pavese che lo tradusse, della scia di schiuma di parole che il viaggio avrebbe lasciato dietro di sé, un segno impresso nel mondo con l’ambizione di renderlo più duraturo di una linea sull’acqua che presto si sarebbe riassorbita, meno caduca e più resistente.

Abbiamo scelto il nome come metafora della conoscenza in quanto grande mare in cui si naviga, a volte placido e in bonaccia, che si percorre con facilità e sicurezza, altre volte tormentato e in tempesta, difficile da solcare, soprattutto quando non si incontrano compagni di viaggio o terre in vista di sicuro approdo. Oltre al richiamo a Melville, romanzo-mondo in cui confluiscono la sete di sapere, la lotta tra l’uomo e il Tutto, la ricerca delle balene-significato rispetto alle quali Moby Dick si pone come idea somma e regolatrice, un po’ come la Leitfrage heideggeriana sull’essere che avrebbe dovuto ispirare tutte le altre domande, c’era l’idea della schiuma d’onda [3], per dirla con il Pavese che lo tradusse, della scia di schiuma di parole che il viaggio avrebbe lasciato dietro di sé, un segno impresso nel mondo con l’ambizione di renderlo più duraturo di una linea sull’acqua che presto si sarebbe riassorbita, meno caduca e più resistente.

Sin da subito, come alle volte si dice riguardo alle mappe del grande mare, abbiamo compreso la difficoltà, forse persino l’impossibilità, di assegnarci di volta in volta un tema di ricerca, convinti che il nostro avrebbe dovuto essere uno spazio di libertà, chiaramente serio e rigoroso, ma il più possibile aperto alle inclinazioni di ciascuno, convinti che nel tempo, lungo la scia dei vari numeri, si sarebbero creati dei collegamenti, delle piste comuni, dei filoni. È per questa ragione che abbiamo suddiviso la rivista in tante sezioni quanti fossero gli interessi primari di ciascuno di noi: dall’attualità ai contributi di inchiesta, dalla filosofia all’ermeneutica, dalla critica alla ricerca storico-archivistica, dalla poesia alla scrittura creativa, fino alle riflessioni in forma di recensioni sui film, i volumi, gli spettacoli di più recente uscita e interesse. Ogni numero ha la sua epigrafe generale Carta si face perché homo è fallace, incoerente con il formato digitale ma dal significato comunque chiaro, e un’epigrafe occasionale scelta per ogni pubblicazione, una formula che sintetizzi e rilanci in modo nuovo il tema del sapere e i benefici che esso comporta. Anche i titoli delle sezioni hanno rispecchiato la nostra indole, senza però appiattire i futuri contributi che altri autori ci avrebbero dato su questo soggettivismo di partenza.

Ricopio allora le didascalie delle sezioni con i loro titoli:

Dalle parti degli infedeli è la sezione che raccoglierà fatti e misfatti della nostra epoca. L’omaggio a Leonardo Sciascia non è casuale: lui, come tanti altri scrittori degni di questo nome, aveva l’occhio fino, riusciva cioè a guardare al di là del mero fatto, scavandolo attraverso l’arma che ferisce più della spada, la sua abile penna. Non si raccoglieranno quei contributi che abbiano necessariamente ragionamenti e prospettive controcorrenti ma, partendo dai fatti, non si avrà timore di spiegare le ragioni da cui essi dipendono e le conseguenze che ne scaturiscono. Contraddisse e si contraddisse sarà il fil rouge che segnerà questa sezione.

Scritture ritrovate è la sezione dedicata alle increspature, alla filosofia, all’ermeneutica come scienza dell’interpretazione, all’arte, alla musica. Il titolo è ispirato a Le Temps retrouvé di Marcel Proust, ultimo volume della sua opera À la recherche du temps perdu. Il tempo ritrovato, il tempo di cui si va in cerca prima di morire, è il tempo consacrato alla scrittura, il quale poiché scritto è appunto ritrovato, salvato. Il pensiero che si ricorda di se stesso è il pensiero scritto, il pensiero che avendo compreso si ritrova nelle parole.

Wunderkammer è la sezione dedicata alla scrittura creativa, all’ironia e al grottesco. Il mondo è una fonte inesauribile di stuzzicanti curiosità, o per meglio dire di stuzzicadenti o di saliva per baffi. Conoscere è importante, decisivo e necessario, ma è un atteggiamento altrettanto premiante constatare quello c’è e nondimeno non crederci.

Chartarium è la sezione dedicata alla critica letteraria e alla raccolta documentale e storica, anche concepita come caleidoscopica rassegna di storie minime, apparentemente singolari o marginali, ma in cui è possibile cogliere curve, costanti e strutture del tempo sociale, la longue durée di Braudel. Un immaginario locus in quo chartæ et documenta domestica reconduntur, per dirla con il Du Cange, dal quale recuperare e meglio interpretare fatti, luoghi e persone, affrancati (o quasi) dalle pastoie della storia evenemenziale. Essa auspica che queste letture extravagantes possano alimentare quel ‘vizio’ che fu già di Sciascia: l’incapacità di rinunciare alla storia, ai fatti e alla possibilità di operare su di essi, traendone una esegesi della vita contemporanea.

La finestra sul faro è la sezione dedicata alle recensioni, a ciò che emana luce e su cui vuole essere lo sguardo prospiciente. Tutto ciò che sarà ritenuto rilevante e significativo, della cultura contemporanea e di ogni tempo, avrà un posto in questa sezione, che sarà dunque una finestra sul mondo librario, musicale, teatrale, cinematografico, espositivo e museale, di tutto ciò che secondo noi avrà brillato e la cui luce sarà meritevole di essere recepita e riflessa.

Pensare e realizzare una rivista significa quindi impostare un modo collettivo di vedere il mondo, cercare di comprenderlo creando dei prismi in cui la luce possa spezzarsi e riflettersi per poi ricomporsi in un nuovo fascio di colori, suggerire dei percorsi con cui interrogare il mondo e anche rappresentarlo, senza nessuna pretesa sistematica, naturalmente, ma con tenacia e impegno costante. Creare una rivista significa raccogliere un sapere secondo le forme che si è deciso di utilizzare come discrimini, chiaro segno di un approccio epistemologico alla realtà, che si chiude con un numero, risultato provvisorio e mai definitivo di quel tentativo relativo allo spazio e al tempo del suo allestimento, per poi ricominciare daccapo ancora più curiosi e desiderosi.

Finora siamo giunti al 7° numero, al quarto anno di pubblicazione e attività, un’esperienza partita con pochi mezzi e risorse ma, vogliamo credere, di grande potenzialità e miglioramento, sia quantitativo che qualitativo. Sono alcune decine gli autori che hanno scritto per la rivista, molti di questi anche proponendo più di un contributo. Per far sì che la rivista sia più appetibile e anche in grado di attribuire il riconoscimento istituzionale che gli autori meritano con i loro testi, ci stiamo adoperando affinché il Pequod venga inserito negli elenchi Anvur. Abbiamo allestito un comitato scientifico, a garanzia della qualità dei nostri contributi, e ci avvaliamo delle procedure di revisione standard (molto asfittiche e limitanti per tanti aspetti ma altresì necessarie). L’obiettivo è di consentire agli autori di coltivare le giuste ambizioni vedendo riconosciuto il loro lavoro per i concorsi nel mondo accademico della più varia natura, di inserire la rivista nel dibattito scientifico in Italia, di crescere (e noi insieme a lei) e di farla diventare una solida realtà in grado di superare il provincialismo da cui è sorta ma senza, com’è ovvio, dimenticare la sua vocazione locale, per concretizzare lo slancio di giungere potenzialmente ovunque in questo grande mare del digitale.

Finora siamo giunti al 7° numero, al quarto anno di pubblicazione e attività, un’esperienza partita con pochi mezzi e risorse ma, vogliamo credere, di grande potenzialità e miglioramento, sia quantitativo che qualitativo. Sono alcune decine gli autori che hanno scritto per la rivista, molti di questi anche proponendo più di un contributo. Per far sì che la rivista sia più appetibile e anche in grado di attribuire il riconoscimento istituzionale che gli autori meritano con i loro testi, ci stiamo adoperando affinché il Pequod venga inserito negli elenchi Anvur. Abbiamo allestito un comitato scientifico, a garanzia della qualità dei nostri contributi, e ci avvaliamo delle procedure di revisione standard (molto asfittiche e limitanti per tanti aspetti ma altresì necessarie). L’obiettivo è di consentire agli autori di coltivare le giuste ambizioni vedendo riconosciuto il loro lavoro per i concorsi nel mondo accademico della più varia natura, di inserire la rivista nel dibattito scientifico in Italia, di crescere (e noi insieme a lei) e di farla diventare una solida realtà in grado di superare il provincialismo da cui è sorta ma senza, com’è ovvio, dimenticare la sua vocazione locale, per concretizzare lo slancio di giungere potenzialmente ovunque in questo grande mare del digitale.

Come fecero grandi pensatori del passato che sono stati per noi guide, ad esempio i fratelli Friedrich e August Schlegel, fondatori della celebre rivista Athenaeum, i quali con il loro impegno cambiarono di certo le sorti del mondo culturale di allora, la nostra cifra è rimasta, e deve rimanere tale, sempre la stessa, l’audacia. Certamente il Pequod è una rivista troppo modesta per pretendere di essere audaci nel modo in cui lo furono gli Schlegel e tanti altri come loro, figuriamoci per immaginare di gareggiare con loro. Ma l’aspirazione, lo slancio, quelli devono rimanere intatti.

Vengono allora in mente, riannodandoci alla gioia dello scrivere citata all’inizio, le superbe, e vorrei dire in questo senso paradigmatiche, righe di Marcel Proust in Albertine disparue, quando il Narratore, con sua grande sorpresa, scopre leggendo le Figaro che l’articolo inviato tempo prima, e di cui aveva supposto che non fosse stato accolto con favore (verosimilmente il testo disprezzato anni prima da Legrandin sui campanili di Martinville), era stato pubblicato, a cui segue la grandissima emozione di vedere ciò che si è scritto su carta stampata, con il titolo in bella vista e il proprio nome appena sotto. Il Narratore dice di volere diffondere il più possibile questa notizia, di procurarsi tutte le copie possibili così da distribuirle ad amici e conoscenti, convinto che adesso, con il suo lavoro riconosciuto, qualche valore il suo talento doveva pur averlo.

Scrive Proust:

«Je voyais à cette même heure pour tant de gens, ma pensée ou même à défaut de ma pensée pour ceux qui ne pouvaient la comprendre, la répetition de mon nom et comme une évocation embellie de ma personne briller sur eux, colorer leur pensée en une aurore qui me remplissait de plus de force et joie triomphante que l’aurore innombrable qui en même temps se montrait rose à toutes les fenêtres» [4].

Pur nella nostra esperienza di piccolo comitato editoriale, possiamo affermare convintamente che ciò che Proust fa dire al suo Narratore è esattamente nel modo in cui lo dice, e cioè, leggendo più avanti, che tutto questo significa «toucher du doigt le miracle de la multiplication de ma pensée» [5].

Pur nella nostra esperienza di piccolo comitato editoriale, possiamo affermare convintamente che ciò che Proust fa dire al suo Narratore è esattamente nel modo in cui lo dice, e cioè, leggendo più avanti, che tutto questo significa «toucher du doigt le miracle de la multiplication de ma pensée» [5].

Mi permetto di aggiungere una postilla alla bellezza del brano proustiano: il Narratore parla del suo articolo, della sua gioia, del suo miracolo, senza considerare che esiste un’ulteriore possibilità, quella di chi consente questo lavoro, di chi compie il lavoro di raccolta, revisione, correzione, impaginazione, diffusione, che è la vera e propria energia di fondo del lavoro delle riviste, che è anzi l’essenza della rivista, rendere sistematico ciò che altrimenti sarebbe amorfo e senza un criterio.

Il lavoro delle riviste è la razionalità organizzatrice applicata al sapere, creare luoghi collettori di accumulazione, condivisione e diffusione laddove prima c’era un vuoto, e nell’estrema labilità intellettuale, nel delirio di ottusità con cui la civiltà attuale si dibatte, questo lavoro è l’impresa culturale contro il sopravanzare, speriamo mai definitivo, dell’effimero opposto alla conoscenza che redime nella scrittura vindice della miseria.

Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023

Note

[1] A.G. Biuso, Chronos. Scritti di storia della filosofia, Mimesis, Milano-Udine 2023: 279.

[2] I. Calvino, Lezioni americane. Sei proposte per il nuovo millennio, Mondadori, Milano 2022: 47.

[3] Mi riferisco ovviamente al dialogo omonimo in C. Pavese, Dialoghi con Leucò, a cura di A. Sichera e A. Di Silvestro, Mondadori, Milano 2021: 41-47.

[4] M. Proust, Albertine disparue, in À la recherche du temps perdu, édition publiée sous la direction de J.-Y. Tadié [1987-89], coll. «Quarto», Gallimard, Paris 2019: 2033-2034. «In quel medesimo istante, io vedevo il mio pensiero per tanta gente – o per coloro che non erano in grado di comprenderlo, la ripetizione del mio nome e come un’evocazione imbellita di me stesso – brillare su di loro, colorire il mio pensiero in un’aurora che mi riempiva di maggior forza e di una gioia ben più trionfante di quella multiforme che in quel medesimo istante compariva rosa a tutte le finestre», trad. di M.T. Nessi Somaini, La fuggitiva, in Alla ricerca del tempo perduto, Rizzoli, Milano 2012: 200.

[5] Ivi: 2034. «Toccare con mano il miracolo della moltiplicazione del mio pensiero», trad. cit.: 201.

______________________________________________________________

Enrico Palma, attualmente dottorando di ricerca in “Scienze dell’Interpretazione” presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, il suo progetto verte su un’ermeneutica filosofica della Recherche proustiana (tutor: Prof. A.G. Biuso; coordinatore: Prof. A. Sichera). Ha pubblicato saggi, articoli e recensioni per varie riviste, con contributi di filosofia ed ermeneutica («Vita pensata», «Discipline filosofiche», «InCircolo», «Il Pequod», «E|C»), letteratura («Diacritica», «SigMa», «Siculorum Gymnasium», «Oblio») e fotografia («Gente di fotografia»). Fondatore e redattore della rivista culturale «Il Pequod», le sue aree di ricerca sono la filosofia teoretica e l’ermeneutica letteraria.

_____________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/il-miracolo-della-moltiplicazione-lesperienza-del-pequod/

Click here to print.