In memoria di Felice Pagano, ultimo violinista-cantore della tradizione messinese fra sacro e profano

Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2023 @ 00:29 In Cultura,Società | No Comments

di Mario Sarica

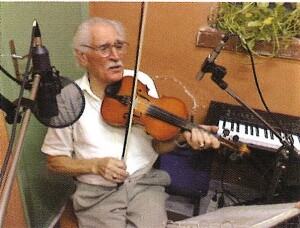

«La memoria, il ricordo, è innanzitutto un ri-accordo che dalla dispersione genera unità, e nell’unità rintraccia quell’identità soggettiva e oggettiva che la ragione occidentale ha chiamato Io e Mondo». Riflessioni luminose, queste di Umberto Galimberti (Idee: il catalogo è questo, 2005), che mi hanno ispirato e accompagnato nello scrivere di Felice Pagano (1927-2023), fedele e generoso compagno di viaggio per oltre quarant’anni lungo i sentieri della ricerca etnomusicologica, perché lui è stato un esempio di vera e rara incarnazione di vita dei saperi musicali, sacri e profani, della tradizione messinese. Si è spento serenamente alla veneranda età di 96 anni, Felice, lo scorso 1 giugno.

Dal caro Felice, dalla carezza paterna che mi ha sempre donato, ho avuto il privilegio di imparare una lezione di vita e di umanità irripetibile e preziosa, oltre che raccogliere, trascrivere e registrare documenti musicali vocali-poetici e strumentali davvero unici, della dimenticata e ritrovata secolare pratica novenistica dei “nuviniddari” o “sunatori orbi”, presente nei secoli oltre che a Messina, significativamente anche in area palermitana.

Con lui, mutuando sempre il pensiero tagliente e profondo di Galimberti, ho sperimentato la relazione tra Io e il Mondo, scorgendo e definendo proprio attraverso la memoria di Felice Pagano, quella vitale «sfera di appartenenza per cui riconosco come ‘miei’ azioni, vissuti, pensieri e sentimenti, senza i quali non ci sarebbe Mondo». Un atto d’amore dunque a Felice Pagano, la cui parabola di vita, impone di fronte alla morte e all’implosione di ogni senso, la ricucitura della memoria e delle visioni, che sono l’apertura al senso necessario ad ogni uomo, che l’oblio e la dimenticanza tendono ad azzerare.

Il “Sacro” e il “Profano”, nell’accezione di forme verbali-poetiche musicali di tradizione orale messinese, alimentavano, lungo il ciclico fluire stagionale una “strategia protettiva” volta a rinforzare l’identità individuale e collettiva, contro il “rischio quotidiano” della precarietà e della “perdita del sé e dell’altro”, unendo in maniera rassicurante la terra al cielo.

Il sentimento di appartenenza ad una storia e destino comuni, condivisi da padre e figli, si rispecchiava così in una pluralità di codici linguistico-musicali, riconoscibili da tutti come segni identitari, portatori di valori fondanti, oscillanti fra i poli del sacro e del profano, solo apparentemente antagonisti fra di loro, piuttosto in complementare rapporto dialettico, alla ricerca di una stabilità di orizzonte esistenziale.

Funzionali ai diversi contesti cerimoniali, familiari e comunitari, variamente connotati sul piano performativo, i diversi titoli dell’ampio repertorio musicale di versi cantati e temi strumentali della tradizione attivavano, di volta in volta, esclusivi canali di comunicazione negli ambiti di culto e devozione di fede cristiana, rivolti a santi e madonne tutelari, sia in ambito domestico che comunitario dal carattere paraliturgico. E così le novene e le orazioni richieste per le ricorrenze festive stagionali, anche per grazia ricevuta, ai novenatori (“nuviniddari” o “sonaturi orbi”), riconosciuti dunque quali mediatori fra reale e soprannaturale, disvelavano i valori-guida riflessi dalle espressioni di religiosità popolare, alle quali ci si riconnetteva a tempo “debito”, per implorare protezione per sé e i propri cari, ammettendo così i limiti e le fragilità umane, rinnegati oggi dalla tracotanza e dalla delirante signoria assoluta dell’uomo sulla terra e il cielo, che, affidandosi alla “mirabolante” tecnica e intelligenza artificiale ha rinunciato al Garante Divino, immaginando una salvezza senza fede.

E così dalle amate e temute figure del sacro, si irradiavano prescrizioni comportamentali coerenti, secondo un’economia devozionale del “dare-avere”, necessaria ai bisogni esistenziali individuali e collettivi. Lo stesso slittamento dal reale all’immaginario-simbolico, anche se di segno diverso, veniva, poi, prodotto dall’ottava rima, dai ciuri di pipi, dagli stunnelli d’amore o di sdegno e dai ballabili. Le serenate alla donna amata, più segnatamente, affidavano al verso cantato, unito ai suoni strumentali della chitarra, del violino, del mandolino, ma anche a quelli della zampogna ‘a paro’ e dell’organetto diatonico, sentimenti d’amore o anche di disprezzo e sdegno, altrimenti inesprimibili, sublimate in figure poetiche, ora sognanti e seducenti ora impietosi e ricolmi di rancore. Una chiave d’accesso poetico-musicale, nel rispetto assoluto di regole metriche e di cornici melodiche, dunque, necessaria, per attivare un esclusivo canale di scambio interpersonale uomo-donna, entro stabili modelli familiari di riferimento.

I ballabili, invece, assumendo principalmente le sembianze musicali della triade del liscio, ovvero del valzer, della polka e della mazurca, cui si aggiungevano le più antiche contraddanze comandate, circoscrivevano gli spazi festivi, ricolmi di sana profanità e dalle forti valenze festive e socializzanti. Eseguiti solitamente dalle tipiche orchestrine formate da suonatori di violino, mandolino e chitarra, quasi sempre barbieri e artigiani in genere, i ballabili, ripresi anche dai dischi a 78 giri, mettevano in azione modalità di comunicazione non verbale. Il registro principale di espressione e comunicazione relazionale era, infatti, affidato alle figurazioni di danza, dunque al corpo, ai gesti, alla mimica, al contatto fisico tra uomo e donna. E per rappresentarsi sulla scena da protagonisti, uomini e donne, suonatori e cantori, coppie di danzatori, grandi e piccoli, aspettavano con trepidazione i matrimoni e le ricorrenze interfamiliari, ma soprattutto i giorni di carnevale, contrappuntati dai licenziosi ciuri di pipi, terzine estemporanee di satira e sberleffo, e da azioni mascherate trasgressive. E nella rifondazione utopica della società sollecitata dal Carnevale, festa profana assoluta per eccellenza, massimi erano i livelli performativi poetico-musicali e le opportunità di contatto anche fisico con l’altro sesso.

Vettori principali della trasmissione verbale e sonora, negli ambiti informali domestici e in quelli cerimoniali collettivi, nel duplice livello sacro e profano, erano, dunque, i suonatori e cantori di tradizione orale. Detentori di un sapere musicale antico e di una prassi vocale e strumentale, declinata ai diversi generi ed occasioni d’uso, i mastri du sonu, quelli che andavano a formare le orchestrine da ballo, e i nuviniddari, ovvero i novenatori, rispondevano alle “chiamate” di una vasta committenza, traendo così un utile economico. In particolare erano i mastri da nuvena ad orientare la loro vita in maniera esclusiva sulla conservazione e trasmissione delle espressioni verbali e musicali del sacro replicando, in coincidenza delle sante ricorrenze, a richiesta dei loro parrocchiani, le novene, fornendo così una prestazione di carattere devozionale a pagamento, che andava ad alimentare l’unica fonte di sostentamento per sé e le loro famiglie.

Vettori principali della trasmissione verbale e sonora, negli ambiti informali domestici e in quelli cerimoniali collettivi, nel duplice livello sacro e profano, erano, dunque, i suonatori e cantori di tradizione orale. Detentori di un sapere musicale antico e di una prassi vocale e strumentale, declinata ai diversi generi ed occasioni d’uso, i mastri du sonu, quelli che andavano a formare le orchestrine da ballo, e i nuviniddari, ovvero i novenatori, rispondevano alle “chiamate” di una vasta committenza, traendo così un utile economico. In particolare erano i mastri da nuvena ad orientare la loro vita in maniera esclusiva sulla conservazione e trasmissione delle espressioni verbali e musicali del sacro replicando, in coincidenza delle sante ricorrenze, a richiesta dei loro parrocchiani, le novene, fornendo così una prestazione di carattere devozionale a pagamento, che andava ad alimentare l’unica fonte di sostentamento per sé e le loro famiglie.

Mediatori, dunque, necessari fra la terra e il cielo, i nuvinnidari, accompagnati abitualmente da suonatori di violino e chitarra (un tempo anche dai colascioni, derivati dagli antichi liuti di origine orientale), lungo i quotidiani percorsi urbani di devozione andavano a trovare i loro parrocchiani. E con la replica, su committenza, delle novene dinnanzi all’edicole votive poste sui prospetti delle case o alle immagini sacre di culto domestico, essi scandivano i critici transiti stagionali, placavano le ansie e le patologie familiari, purificavano gli spazi del vissuto ricolmi di profanità, offrendo così ai devoti, soprattutto donne, l’opportunità di riaffermare ciclicamente un voto di fede, da estendere all’intera famiglia, recitando magari assieme preghiere per una grazia ricevuta, implorare un miracolo, o una soluzione ad un problema relazionale o di lavoro.

Un orizzonte di vita, quello messinese, dunque, animato nel tempo lungo della storia, da figure musicali indispensabili alle “produzioni di senso”, atte a rafforzare, dentro e fuori di sé, un’esclusiva visione del mondo, profondamente radicata alla cultura di tradizione “materiale e immateriale” del territorio. Un mondo che, a partire dal secondo dopoguerra del Novecento, è andato rovinosamente in frantumi, rinnegando troppo in fretta sé stesso, perché soggiogato dai falsi miti della modernità, fino all’omologante globalità, azzerando diversità e condannando all’oblio e alla dimenticanza tutto un codice di senso dell’abitare il mondo.

Una corsa sfrenata, dopo le distruzioni belliche, verso un illusorio paradiso di benessere, oggi in cenere. E la millenaria e nobile cultura contadina e pastorale, così intimamente legata a quella urbana in area messinese, fatta di materia invisibile come i sogni, ma forte ed incisiva fino a scolpire caratteri antropologici indelebili di ogni comunità, è stata brutalmente spinta ai margini, scivolando nella dimenticanza collettiva. I suoni e le voci della tradizione orale si sono così fatalmente affievoliti fino all’afasia, facendo svaporare lo spirito vitale che insufflava sentimenti sacri e profani individuali e collettivi.

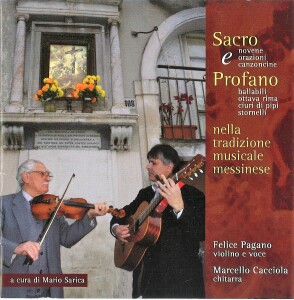

A fare da argine a questa repentina e grave perdita di memoria, per niente risarcita dai travestimenti parafolkloristici e dalle periodiche campagne discografiche di discutibile reinvenzione o ibridazione di linguaggi musicali fra Oriente e Occidente, nord e sud del mondo, la tenace e meritoria ricerca etnomusicologica italiana, di marca non solo istituzionale, che, fin dal 1948 in Sicilia e non solo, ha salvato dall’estinzione vaste porzioni musicali di tradizione orale dal valore inestimabile, espressioni culturali intangibili delle mille culture regionali italiane. E tra i contributi dati a questo cospicuo e fondamentale catalogo di saperi e conoscenze di espressioni vocali e strumentali musicali di tradizione siciliana, dovuto alla rigorosa e tenace ricerca sul campo di pochi ma qualificati studiosi, andato stratificandosi fino ai nostri giorni, di rilevante interesse etnomusicologico si configura il “Sacro e il Profano”, un’antologia sonora dedicata appunto a Felice Pagano, violinista-cantore messinese, pubblicato nel 2011 per i titoli della collana Phoné.

Un vero e proprio lascito di particolare interesse etnomusicologico, quello che ci ha regalato con la consueta signorilità e generosità d’animo – tratti caratteriali innati – Felice Pagano, scomparso a 96 anni il 1 giugno scorso, circondato dall’affetto dei figli e dei tanti nipoti e pronipoti, lucidissimo e fiero di sé e della sua storia familiare fino all’ultimo respiro.

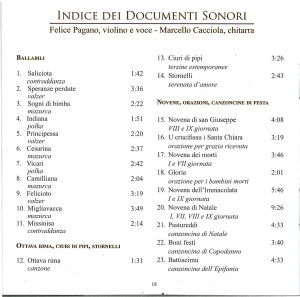

Il CD ci consegna dunque un repertorio di forme musicali vocali e strumentali della tradizione messinese fra sacro e profano davvero prezioso, che prende forma in una performance esemplare, nella piena maturità e vitalità di sentimenti d’amore e di vita e di autentica devozione di fede di Felice Pagano. L’ultima, dunque, e la più completa prova performativa interpretativa del violinista-cantore Felice Pagano, al canto e al violino, che ha voluto al suo fianco alla chitarra, dopo la scomparsa del suo chitarrista di sempre, il grande Domenico Santapaola, un talentuoso chitarrista della nuova generazione, cresciuto apprendendo in profondità la lezione strumentale della tradizione, imparata da suo padre barbiere-suonatore, ovvero Marcello Cacciola, di Nizza di Sicilia, centro versante jonico del territorio messinese.

Un’incisione discografica, dunque, condivisa e vissuta in studio da registrazione da Felice Pagano con grande entusiasmo e motivazione, con una scelta meditata di titoli anche unici, mai eseguiti prima, soprattutto in riferimento alle novene. Un’esperienza, vi confesso, fra le più intense e belle che ho vissuto, grazie alla straordinaria carica di energia umana vera e vitale, oltre che musicale ed esecutiva, prorompente e contagiosa che accompagnava ogni gesto strumentale e i versi cantati di Felice Pagano.

Un’incisione discografica, dunque, condivisa e vissuta in studio da registrazione da Felice Pagano con grande entusiasmo e motivazione, con una scelta meditata di titoli anche unici, mai eseguiti prima, soprattutto in riferimento alle novene. Un’esperienza, vi confesso, fra le più intense e belle che ho vissuto, grazie alla straordinaria carica di energia umana vera e vitale, oltre che musicale ed esecutiva, prorompente e contagiosa che accompagnava ogni gesto strumentale e i versi cantati di Felice Pagano.

Tra i tanti tratti della personalità di Felice Pagano, che ora riaffiorano, ricordo con nostalgia, la piena consapevolezza unitamente all’orgoglio di essere l’ultimo erede di una pratica strumentale e di canto di devozione e di festa plurisecolare, oltre che detentore unico di un patrimonio di testi poetici sacri e profani, altrimenti dispersi, riportati nel booklet del CD “Sacro e Profano:

novene, orazioni, canzoncine, e ancora, ballabili, ottava rima, ciuri di pipi, stornelli della tradizione messinese, Felice Pagano, violino e voce, Marcello Cacciola, chitarra. Così recita il titolo della copertina del CD, pubblicato per la collana discografica Phoné del Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso-Messina.

Un patrimonio di musica di tradizione orale messinese unico e di assoluto interesse, quello offerto esemplarmente da Pagano, nel ruolo di “nuviniddaru”, violinista e cantore di tradizione, in questa antologia sonora, perché riverbera un vissuto musicale autentico, di lungo periodo storico giunto fino a noi miracolosamente integro, singolarmente in equilibro fra i poli del sacro e del profano, nel rigoroso rispetto dei diversi canonici generi poetico-musicali di più antica memoria.

Un patrimonio di musica di tradizione orale messinese unico e di assoluto interesse, quello offerto esemplarmente da Pagano, nel ruolo di “nuviniddaru”, violinista e cantore di tradizione, in questa antologia sonora, perché riverbera un vissuto musicale autentico, di lungo periodo storico giunto fino a noi miracolosamente integro, singolarmente in equilibro fra i poli del sacro e del profano, nel rigoroso rispetto dei diversi canonici generi poetico-musicali di più antica memoria.

Figlio di mastru Vitu Pagano, ultimo dei novenatori messinesi, il più rappresentativo ed autorevole, scomparso nel 1956, ad 82 anni, Felice, nato nel 1927, si nutre fin da piccolo di nuveni e suoni della tradizione – anche il nonno materno Santo Liotta era un novenatore –, mostrando, peraltro, precocemente spiccate attitudini musicali. E così a circa otto anni si ritrova fra le mani un violino, imparando dallo zio paterno Francesco i primi rudimenti di tecnica strumentale. Un apprendimento musicale essenziale che, mescolando colto e popolare, scrittura ed oralità, consentirà presto a Felice di accompagnare al violino le novene intonate di casa in casa dal padre, il quale di lì a poco, a causa di un traumatico incidente agli occhi, perderà completamente la vista. La vita di Felice si plasma, dunque, sui sentimenti di religiosità popolare, di cui suo padre era interprete esemplare, senza tuttavia mai rinunciare alle occasioni musicali profane, ovvero al repertorio di ballabili, oltre che ai canti della tradizione.

Svanite con la morte del padre mastru Vitu dal suo orizzonte di vita le novene, e assieme ad esse i devoti, convertiti, in quei tumultuosi anni Cinquanta, a nuovi credi, Felice alimenta i suoi sentimenti musicali solo sul registro dei ballabili, di standard classici e sui titoli discografici di successo degli anni cinquanta, sessanta e settanta. Si ritroverà così a vivere da solista l’esperienza dell’orchestrine da ballo, ma non solo, con altri virtuosi suonatori messinesi, replicando l’antica tradizione musicale dei barbieri.

A metà degli anni Ottanta, in piena stagione di ricerca etnomusicologica messinese, risale il mio primo inaspettato e sorprendente incontro con Felice Pagano, propiziato da Nino La Camera, il primo a scrivere di novenatori a Messina nel 1960. Riemergono così da un passato che sembrava perduto per sempre le novene del padre mastru Vitu Pagano. Felice riannoda con la sua voce e il suo violino, impastati di passione e sentimenti di vita autentici, i fili, mai recisi, con la sua storia familiare, perfettamente coincidente con la cultura musicale di tradizione orale urbana, ormai estranea e lontana dal nostro presente, ma densa di memoria e di verità di vita. Una cifra stilistica ed interpretativa, quella di Felice, esemplare e amorevolmente protetta, preservata dalla corruzione del tempo, quasi cristallizzata e soprattutto ricolma di spirito popolare autentico.

Una prova di resistenza memorabile la sua vita, coniugata sempre alla musica. Felice così si è sempre opposto all’inesorabile scorrere degli anni e dei radicali mutamenti dei contesti di vita, dai quali si era nutrito, illuminando l’opacità dell’inevitabile tempo che consuma e cambia rapidamente le prospettive esistenziali. Inconfondibile, poi nelle performance musicali, il suo “accentivo”, la sua “cadenza” e la sua “comica”, ovvero i caratteri interpretativo-musicali, anche di gestualità e di mimica espressiva, insomma di linguaggio anche non verbale, che, come diceva con piena convinzione e profonda esperienza la “bonanima” del carrettiere-cantore Turiddu Currao, di Salice, anche lui più volte a fianco di Felice, differenziavano e determinano la migliore prova interpretativa musicale, vocale e strumentale, a contatto con le diverse forme di canto della tradizione, estendibili nella circostanza oltre che alla voce di Felice, al suo virtuoso e cangiante violino, dai diversi stati d’animo.

Sulla prassi strumentale adottata da Felice Pagano, vale a dire sui caratteri distintivi di tecnica strumentale, c’è preliminarmente da annotare che la “postura” complessiva del violino rientra a pieno titolo tra quelle definite genericamente di stile popolare, in grado cioè di favorire l’esecuzione contestuale della parte strumentale unitamente a quella del canto. Il violino infatti invece di essere posizionato “accademicamente” fra spalla e mento (con “spalliera” e “mentoniera”) è sostenuto sul manico dal palmo della mano sinistra, le cui dita sono impegnate a diteggiare sulla tastiera, facendo così “scivolare” lo strumento leggermente in avanti, rispetto alla canonica posizione del violino. Circa poi l’uso dell’arco, tenuto dalla mano destra “a cucchiaio”, c’è da osservare che è limitato alla sezione superiore dello stesso, impegnando nell’escursione dell’archetto solo l’avambraccio.

Ancora sul versante performativo-esecutivo, da evidenziare che Felice Pagano – il quale ci teneva sempre a precisare di essere solo un violinista di tradizione, e non certo un cantore se non per “necessità” e rispetto filiale per il padre Vito, mastru di nuveni – si concedeva sul versante della prassi strumentale violinistica, in virtù delle sue non comuni qualità virtuosistiche e di dominio assoluto dello strumento, replicando gli insegnamenti della tradizione musicale, molte licenze all’improvvisazione e alle varianti interpretative. Tra i caratteri distintivi delle sue performance, nel caso di ricorso al canto, la tipica vocalità di testa, sforzata, dal timbro aspro, quasi da bluesman, le oscillazioni tonali, le fluttuazioni dinamiche, le ornamentazioni vocali, unite paritariamente a tutti gli espedienti strumentali, di supporto armonico e ripresa del canto, con tutte le licenze del caso.

Il suo innato talento musicale strumentale, che noi crediamo costituisca un caso davvero singolare, per la classe superiore che esprimeva, se adeguatamente cresciuto e maturato in ambito accademico, avrebbe certamente consegnato a noi un eccellente violinista classico, ma avremmo perduto un violinista di tradizione unica e irripetibile, anche per la sua attitudine a musicista s tutto tondo con invenzioni e scritture di temi musicali originali come il suo valzer Felicioto!.

Formidabile poi le sue esecuzioni nel repertorio di ballabili, di parafrasi di canzoni popolari, di classici titoli napoletani e non solo, il suo insomma era un repertorio davvero ricchissimo fra colto e popolare, rivissuto con un gusto musicale personalissimo di reinvenzione ricreativa, pervaso da un’energia musicale prorompente, sopra le righe. Suo fedele compagno di viaggio musicale, puntuale e rigoroso, nel rispetto delle regole della prassi chitarristica della tradizione, nel CD è Marcello Cacciola alla chitarra, certamente più giovane anagraficamente (1961), ma da sempre in perfetta consonanza musicale, e direi affinità sentimentale, con l’indimenticabile Felice, sempre pronto a scegliere gli accenti armonici e di accompagnamento chitarristico più felice, è il caso di dire.

Formidabile poi le sue esecuzioni nel repertorio di ballabili, di parafrasi di canzoni popolari, di classici titoli napoletani e non solo, il suo insomma era un repertorio davvero ricchissimo fra colto e popolare, rivissuto con un gusto musicale personalissimo di reinvenzione ricreativa, pervaso da un’energia musicale prorompente, sopra le righe. Suo fedele compagno di viaggio musicale, puntuale e rigoroso, nel rispetto delle regole della prassi chitarristica della tradizione, nel CD è Marcello Cacciola alla chitarra, certamente più giovane anagraficamente (1961), ma da sempre in perfetta consonanza musicale, e direi affinità sentimentale, con l’indimenticabile Felice, sempre pronto a scegliere gli accenti armonici e di accompagnamento chitarristico più felice, è il caso di dire.

E allora, grazie di cuore a Felice Pagano, innanzitutto per la generosa amicizia personale che mi ha riservato, in oltre quarant’anni di incontri ed esperienze musicali che ho avuto la fortuna e il privilegio di vivere, grazie anche all’affetto, all’ospitalità e alla partecipazione della sua famiglia, che ringrazio. Un album discografico che assume, ora che Felice ci ha lasciati un valore di grande rilievo, perché costituisce la summa della sua lunga vita musicale sempre fedele alla tradizione.

E a chiusura lascio la parola alla collega Giuliana Fugazzotto, collega inimitabile di tante avventure e di ricerca etnomusicologica, quando scrive nel suo testo dedicato a Felice Pagano, parte integrante del booklet dell’antologia sonora, che «Nella musica di tradizione orale a volte capita di imbattersi in personalità multiformi, in musicisti che costituiscono anelli di congiunzione fra memorie, ricostruzioni teoriche e realtà della tradizione. (…) In questo panorama, ritrovare i suoni e le voci di musicisti che hanno appreso “per contatto” la cultura dei loro padri non è facile e lo studioso sempre più spesso si ritrova a costruire i superstiti documenti mutili che ha avuto la fortuna di trovare e che è riuscito a salvare dall’oblio. Per questo motivo ascoltare Felice Pagano grazie a questo CD è come osservare un monumento musicale felicemente integro, un capolavoro dell’arte musicale popolare che si è mantenuto vivo e vitale lungo il percorso di almeno gli ultimi due secoli della nostra storia».

Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023

APPENDICE

Qui una piccola antologia dei testi originali di Felice Pagano destinati ad accompagnare novene, ballabili e orazioni per grazia ricevuta

Ottava rima – Canzone

Iò leggiri vulissi na scrittura,

picchì è bellu lu me ‘mpruvvisari,

cu tutti vogghiu fari bona figura,

picchì mi vogghiu fari rispittari.

A unni vaiu, vaiu, mi aprunu i potti,

e chistu vogghiu mu sapìti tutti,

e speru d’avìri iò ‘na bona sorti,

e ccà io ghiudu, e vi salutu a tutti.

Ciuri di pipi – terzine estemporanee, solitamente d’uso carnevalesco

Sunamu e cantamu cu tanta carica,

picchì avemu na bona memoria.

E salutami a Mariu Sarica.

Vìnnimmu e non sbagghiammu lu caminu,

e ni pàttimu di tantu luntanu,

pi sunari a chitara e u viulinu;

Nto stissu tempu mi ni presentami,

e certamente cu lu cantu e sonu,

Marcellu Cacciola e Filici Paganu.

Chista è na junnata d’allegria,

chistu mi lu fa diri la me idea,

picchì semu na bella compagnia.

Vìnnimu ca e semu tantu contenti,

e salutamu nui a tutti quanti,

macari a chiddi chi non sunnu prisenti.

Stunnellu - stornello d’amore

Bedda chi di li beddi si’ la cchiù bedda

tu sei la vita, tu si’ la me stidda

tu si’ la vita, tu si’ la me stidda

la faccia hai di na palumedda

la faccia l’hai di na palumedda

uno sa sciala sulu mi ti vadda

uno sa sciala sulu mi ti vadda

sicuru chi di tia cchiù non si scodda.

Nuvena i San Giuseppi – Novena di San Giuseppe

VIII giornata

Lu verbu monatu divina putenza,

ssenu già all’etati di trent’anni

a Giuseppi e Maria chedi licenza

li lassa in un afreticu d’affanni.

Giuseppi si trubbau di ddha spartenza,

lu so cori sintiu tormenti granni,

cchiù quantu lu so’ figghiu s’arrassava

e cchiù lu ciatu e lu santu mancava.

Dicennu:”l’anima mia si cunsulava

c’un sulu sguardu chi io dava a tia,

ora comu farò fra tanti peni

sennu arrassu di tia miu summu beni?”:

Stu duluri San Giuseppi svina e sveni,

e pi la pena mi cascò ammalatu,

la so’ sposa lu servi e lu manteni,

e maia s’arrassava du’ so’ latu.

Dicennu: “figghiu miu, mi duci beni,

veni avanti chi ti spaziu lu ciautu:

farissi la me’ morti cunsulata

cu l’assistenza toi buntà incrinata.

Eccu chi veni lu figghiu amurusu:

s’accosta a lu capizzu ubbideinti,

finu chi trapassau letu e contenti.

IX giornata – Morte di San Giuseppe

San Giuseppi essenu a lettu,

si chiamau cun gran rispettu

e cu Gesù e cu Maria

pi so dulci compagnia.

Ci dicìa supirannu

E cu l’occhi lagrimannu:

“E’ vinuta spusa amata

pi mia l’uttima iurnata.

Figghiu chiama lu nutaru,

carta, pinna e calamaru,

benché sugnu povireddu

ntra st’affrittu etticeddu

e mi trovu troppu scarsu

ciò chi haiu a vui vi lassu.

Figghiu ntra dda sporticedda

ci su chiova cun martedda,

c’è la sponsa e romanedda,

c’è tinagghia e c’è scarpedda,

c’è la serra, figghiu duci,

pi sirrari la to cruci.

Figghiu miu chisti su boni

pi la vostra passiuni,

figghiu miu ‘ncora vi lassu

la firrina e lu cumpassu,

l’ascia ranni e lu chianozzu,

cchiù di chistu iò non pozzu.

Chi l’affritta di Maria

resta sula a la stranìa,

chi l’amuri la conduci

a li pedi di la cruci,

chi mi sia raccummanata

non sia mai disprezzata.

Figghiu miu mi sentu ora

Chi mi manca la palora,

a vui Gèsu a vui Maria

vi cunsignu l’anima mia

U crucifissu i via Canova – orazione per grazia ricevuta

(il testo narra dell’avvenuta liberazione del carcerato Giuseppe Giglio, per intercessione del Crocifisso, implorato dalla moglie)

Omini e donni, scutati e sintiti,

stu gran purtentu, ch’è na cosa rara.

O quali fattu ! Vui lu cumprinniti,

stu Crucifissu, ch’è di Santa Chiara.

Si voi grazia, vacci a lu spissu,

questu Divinu Gesù Crucifissu.

Giuseppi Gigli uni fu cunnannatu

Subitamneti vint’anni in galera;

e Nicucìa sarà rrivultata,

tant’anni arreti, ch’è na cosa vera.

E la so mogli, cun fidi prigàu

stu Crucifissu, chi poi lu scansàu.

Stu crucifissu e la Madri Maria,

chi ntra lu sonnu ci parra e ci dici:

“Sentimi, donna, tu ha sèntiri a mmia;

non dubitari, chì sarài filici,

iò ti prumettu e ti dugnu la fe’

chi a to maritu lu libira u re”.

Quella divota fici na catina

Tutta di cira cun gra fidiltà;

mischina dissi cun la vuci china:

“Si me maritu nesci in libertà,

si sta catina, facennu chistu,

iò ti la portu. Gesù Crucifissu”.

Pir la gran fedi e la summa putenza,

so maritu fisciù a libertà;

maritu e mogli, cun summa climenza,

la catina a pur tari ci vannu.

Maculi e missi, cun firvuri spissu,

ringraziannu a Gesù Crucifissu.

Nunca, fratelli e surelli, a lu spissu,

lu vennedi, cun fidi, ci ha fari

a questu Divinu Gesù Crucifissu,

e a Santa Chiara non hai a mancari,

chi, pir chiù sorti, a nui ni dà

gòdiri in celu pir l’ettenità.

Nuvena di morti – novena dei Morti

I giornata

Fidali cristiani, sentiriti

chi cosa voli diri purgatoriu,

chi ntra stu munnu campami smarriti.

E non pinsamu mai tantu martoriu.

Li peni ntra ddhu locu su squisiti,

chi ‘nforma e dici lu santu scrittoriu,

vi vogghiu raccuntari, sappiati,

li peni e li tormenti in quantitati.

Lanimi du si focu circondati,

pirchì l’eternu Diu l’ha cunnannati,

Pa’ divina giustizia ‘a pagari,

bisogna in purgatoriu purgari.

Pi putìri st’animuzzi arrifriscari,

cun limosina e daini, bona genti,

missi, cumuniuni, vulinteri

ni lu renni lu Diu dill’alti sferi.

VII giornata

Essennu San Grigoriu malatu,

curcatu a lettu fra tanti tormenti,

all’infinitu Diu, verbu munatu,

ci fici ‘na prighera, ascuta e senti:

Chi fussi in purgatoriu purtatu,

chi pi tri uiri n’avissi tormenti

ma foru tanti li tormenti e granni,

chi tri uri ci parsiru triccent’anni.

Diu infinitu, chi li grazii spanni,

l’anima ‘ntra lu pettu l’ha fatta ternari,

quannu lu libiraru di ddh’affanni,

lu pontifici vosi cilibrari.

Quannu consacrò c’amuri granni,

San Grigoriu nun vulìa isari,

vulìa lu purgatoriu livatu,

chi era troppu di peni caricatu.

Lu Diu ‘na sula grazia ci ha accurdatu:

chi fussiru tri animi libirati.

Quannu San Grigoriu cunsacrau,

tri animi a lu celu si purtau.

Gloria – orazione per i bambini morti

O fidili, ascuta e Senti !

Li paroli cunsacrati,

chi diranno ddhi ‘nnucenti

dill’animuzzi trapassati,

senti n’anima chi dici

alla matri so nutrici:

“Matri mia, sugnu filici

pirchì Diu mi criau,

una grazia mi fici,

di lu celu mi chiamàu,

non pàtiri tantu assai

‘ntra la terra, peni e guai.

Madre mia, tu non sai

chi vol diri purgatoriu,

iò nu pocu ci passai,

‘ntra ddhu focu transitoriu,

e ni vitti in quantitati,

tanti amici abbannunati.

Padri, Madri, soru e frati,

a Giuseppi sintiriti,

e di mia non vi scurdati,

vogghiu beni mi faceti,

chi m’aggiuva, ascuta e senti,

cara Madri ubbidienti.

Levirò di li turmenti

occhi alma abbannunata

e la portu eternamente

‘ntra la gloria biata,

e mi godu lu so visu

comu Diu mi l’ha prumisu.

Ora sugnu in paradisu

Cun ‘lligrizia trionfanti,

e mi godu lu surrisu

di li tri divini amanti,

di Gesù, Giuseppi e Maria,

cun l’anciuli e serafini in cunmpagnia

Nuvena di Maria Mmaculata – Novena di Maria Immacolata

I giornata

Lu gran Padri, Diu immortali

Cuncipita l’ammiràu,

comu specchiu divinali,

e d’assai si ni prigiàu;

l’accitau pir figghia amata,

Maria Cuncetta Immaculata.

Padri, Figghiu e Spiritu Santu,

tutti i Tri si cuncittarru,

pir cchiù gloria d’avvantu,

a sta Vergini mannàru.

Senza macula criata,

Maria Cuncetta ‘Mmaculata.

L’aduraru nta lu celu,

prima già d’essiri nata,

cuna muri e santu zelu

fu di tutti vinirata.

Senza macula criata,

Maria Cuncetta ‘Mmaculata.

O Cuncetta ‘Mmaculata,

cu ti fa la tua nuvena,

sta divota e tia ti prega,

ma scansari d’ogni pena.

Gloriosa si in eternu,

ò to nomi trema l’infernu.

IX giornata

Pir cchiù gloria ti vantu,

quali su li tri pirsuni,

Patri, Figghiu e Spiritu Santu

Ci dunaru tri curuli.

Pir ncrurunari a Madri amata,

Maria Cuncetta ‘Mnaculata.

Prima fu lu Padreterno

cchi a Maria firmau curuni,

a dispettu dill’infernu,

e di tuttu a fa patrona.

‘Ncurunau la Figghia amata,

Maria Cuncetta ‘Mmaculata.

E secunnu fu so’ Figghiu,

curuna famosissima,

chi di grazii a rricchìu

la Madri so’ Santissima.

E so’ Figghiu ci dicìa:

“Quantu è bedda a Madri mia!”

Terzu fu u Spiritu Santu,

na curuna luminosa,

e cu l’anciuli a lu cantu

dannu lodi a la so’ spusa.

Ogni ancilu dicìa:

“Viva lu nomi di Maria!”

Madri, sennu incurunata

di la terra e di lu celu,

siti Vui, Madri Avvocata,

funti di divinu zelu.

E ogni ancilu disponi:

“Viva l’Ammaculata Cuncizioni!”

Nuvena i Natali – Novena di Natale

I giornata

Si canta la novena novi iorna,

ogni matina cull’Anciuli e li Santi,

assumi cun Giuseppi e cun Maria,

p’a nascita i Gesù, Veru Messia.

Tu scendi da li stelli,

o Re del celu,

e veni ntra sta grutta,

a friddu e gelu.

O Bamminu, miu divinu,

iò ti vido qua a trimà.

O Diu Biatu !

Ah, quantu ti custò l’avermi amatu !

Ma pir vulermi a mondu, o Criaturi,

mancunu panni e focu a miu signori,

dolci amuri di questo cori,

quali amuri ti straportò ?

O Gesù miu,

pirchì tantu patir pi l’amur miu ?

VII giornata

Quannu s’avvicina l’ura bramata,

chi nàsciri duvìa lu Verbu Eternu,

Giuseppi cun Maria ficiro via,

p’annari in Bettelemmi a la campìa.

Chi avissi vistu Giuseppi e Maria,

di porta in porta, circari ricettu;

e quanti amici e parenti iddu avìa,

e fora lu cacciavano, oh chi rispettu !

Avivunu truvatu un’osteria,

chi tutti ripusavanu cun affettu;

di novu li cacciàu lu pusicheri,

pir lu cuncursu di li passeggeri.

VIII giornata

Giuseppi dissi: “O Diu dill’alti sferi,

unni portu a Maria, cunsigghia aunni ?

Stanotte mi svinisci ogni pinseri,

pirchì l’acqua e lu ventu mi cunfunni”.

Giuseppi chi facìa stu pinseri,

trova un pilligrinu e ci rrispunni:

“Annati a Bettelemmi, in tali banna,

chi ddà ci troviriti na capanna”.

Giuseppi cun la figghia di Sant’Anna,

annàu ntra dda misira furesta;

trasèru ntra dda rustica capanna,

o scuru, ch’è suggettu a ‘gni timpesta.

IX giornata

A vui oggi è natu in Bettelemmi,

ch’o munnu n’aspittàvumu o Salvatori.

Ntr’e panni u troviriti,

nun putiti mai sbagghiari, arruvigghiatu,

chi nmenzu di la pagghia sta curcatu.

Li pasturi chi scinnivunu da montagna,

sintennu ch’era natu lu Missia,

e i stissi pecureddi, cun fidi magna,

caminunu c’alligrizza ed armonia.

E vidennu na grutta addiriccata,

ddà intra ni trasèru prestamenti,

a lu fiancu lu truvàru,

di Maria Madri climenti, arruvigghiatu

chi nmenzu di la pagghia sta curcatu.

Nascisti, Gesù miu, o Re du munnu,

in tanta puvirtà, o Bammineddu,

di frenu e pagghiareddi i fasci sunnu,

lu boi ti quaddia e l’asineddu.

Essenu natu stu Gesuzzu caru,

si vitti na gran stidda stralucenti

e fu la stidda di lu to pagghiaru,

chi purtàu li tri Re dill’Orienti.

Pastureddhi – Canzone di Natale (offerta dei pastori)

Rallegrativi, pasturi

Chi già natu è lu Missìa;

nuduliddhu, a li fridduri,

‘n brazza espostu di Maria:

A sta nova, santa e pia,

li pasturi, povireddhi !

si parteru, in compagnia,

dill’affritti pagghiareddhi.

Faràvuti e ciarameddhi

p’alligrizia ci puttaru,

e diversi canzuneddhi

‘o Bamminu ci cantàru.

Arrivannu, salutaru

Lu Bamminu e la Signora;

di stu modu ci parraru:

“Vi facèmu la bonura.

Comu ‘ntra sta manciatura

Stati esposti a li fridduri?”

E Maria ‘rrispusi allura:

“Cùsi voli lu Signuri”.

Tri pasturi, in compagnia,

cchiù pir darici suspiru,

ci purtàru a lu Bamminu

fica, mènnuli e budiru.

‘Nu pasturi, pir cchiù onuri,

trasi e dici: “Madri benigna,

p’asciugarici li panni,

vi purtai ‘nu fasciu ‘i ligna”.

Cala ‘n àutru di la vigna

C’un panaru di racina:

lu prisenta e lu cunsigna

a Maria, Summa Rrigina.

‘Nu pasturi s’avvicina

a Giuseppi, ‘u vecchiareddu:

ci purtau ‘ntra la sacchina

du’ ricotti e un tumazzeddhu.

Cala ‘n àutru pastureddhu,

tuttu stancu ed affannatu,

‘n coddhu porta un barileddhu,

‘ntra li brazza un pucciddhatu.

La purissima Maria

Li ringrazia d’amuri;

sti paroli di dicìa:

“V’arringraziu, pasturi”.

Si ti senti, piccaturi,

di lu tempu, chi t’ha offisu,

lu Bamminu e Diu Possenti

ti darà lu Paradisu.

Si ti penti, o cori ‘ngratu,

di lu tempu, chi l’hai offisu,

lu Bamminu, Dio Monatu,

ti darà lu Paradisu.

Boni festi – Canzone di Capodanno alla Sacra Famiglia

Ascuta e senti, o miu populu caru,

quannu fu dda iurnata risblannenti,

quannu ntra la capanna lu truvaru

a lu Bamminu, Verbu Onniputenti.

Fu circuncisu comu ognunu sannu,

dopo quaranta iorna chi nascìu

la Madri a lu so figghiu arrivilànu,

pir lu so santu sangu chi spargìu.

E l’occhi di Giuseppi gran piantu fannu,

e la gran Madri gran pena sintìu:

Cusì chiamannu Giuseppi a Maria:

“Cu è to figghiu chi lasci pir via?”

O Re di la Celesti Gerarchia

Di celu e mari e tutti l’alimenti,

e lu Padruni veru e lu Missìa,

lu capudannu ficiru cuntenti.

Ora spirami di farlu in cumpagnìa,

stu capudannu, nobili eccellenti,

ludamu a lu Bamminu, misi ed annu,

ci facèmu boni festi e bon capudannu !

Battiscimu – Canzone dell’Epifania (visita dei Re Magi e offerta dei contadini)

Prima Gaspare ebb’entrato

E ci dissi: “o mio Signore

io ti vegno a visitare

come un re di gran valuri

e pi fari u miu decoru

un vasetto chinu d’oru”.

Baldassare dissi: “io moru,

chi ti vidu a la campìa,

e l’accensu, o miu tesou;

ti puttai pi patti mia,

che sarai profumatu

quannu sì sacramintatu”.

Melchiorre, umili e gratu,

ci dissi: “quantu patirai,

e la mirra, Diu munatu,

pi patti mia ti puttai,

ti la dugnu la bassezza,

pi riciviri l’amarizza”.

La so Madri, cu pristizza,

ci svilau lu figghiu caru,

li tri Re, pi cuntintizza,

li piduzzi ci baciare,

ci uffreru li curuli,

comu Re, summu patruni.

Ssennu natu Diu Supremu

S’alligrau tuttu lu munnu

E Lucifero di ‘nfernu

Si bbissàu nta lu prufunnu

e Lucifiru ‘nfirnali

nta l’unfernu ebbi a salari.

“Sugnu na povira calabrisella

su’ vinuta di li muntagni,

ti purtai na gistricedda

puma, mènnuli e castagni,

ficapàssuli e nuciddi,

cosa su pir picciriddi”.

“Sugnu nu poviru mulinare

e cun l’autri vaiu in paru,

la farina di primu ciuri

è pir fari beddhi cudduri,

e cun quattro maccaruni”.

“O Madri Santa, o Matri Santa,

sugnu un povirettu schiavu,

chiudi l’occhi e non durmiri,

Picciriddduzzu fa’ un piaceri,

tu mi dugni la to manuzza,

iò ti dugnu la me cocuzza

ti nni rinfreschi la to buccuzza”.

“Sugnu nu poviru cacciatori,

vegno a vui, Mamma Signora,

ti purtai un signu d’amuri,

ti purtai na franculina,

du cunigghia belli assai,

quattro aceddi ti purtai,

nu passarellu di cantu finu

mi si nni preia lu miu Bambinu”.

Cusì cantannu l’Ancili viraci,

requie, statti beni e statti in paci.

_____________________________________________________________

Mario Sarica, formatosi alla scuola etnomusicologica di Roberto Leydi all’Università di Bologna, dove ha conseguito la laurea in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, è fondatore e curatore scientifico del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso-Messina. È attivo dagli anni ’80 nell’ambito della ricerca etnomusicologica soprattutto nella Sicilia nord-orientale, con un interesse specifico agli strumenti musicali popolari, e agli aerofoni pastorali in particolare; al canto di tradizione, monodico e polivocale, in ambito di lavoro e di festa. Numerosi e originali i suoi contributi di studio, fra i quali segnaliamo Il principe e l’Orso. Il Carnevale di Saponara (1993), Strumenti musicali popolari in Sicilia (1994), Canti e devozione in tonnara (1997); Orizzonti siciliani (2018).

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/in-memoria-di-felice-pagano-ultimo-violinista-cantore-della-tradizione-messinese-fra-sacro-e-profano/

Click here to print.