Intorno ad uno dei più importanti medici di Bristol a Palermo

Posted By Comitato di Redazione On 1 novembre 2024 @ 01:07 In Cultura,Società | No Comments

di Laura Leto

L’amministrazione del Cimitero acattolico “degli Inglesi” all’Acquasanta, ha drasticamente spezzato ogni legame con il Lazzaretto di Palermo per il quale era originariamente nato.

Il lazzaretto era una struttura principalmente specializzata nelle operazioni di quarantena per le navi che dovevano seguire specifiche prescrizioni relativamente alle procedure per la registrazione e l’ispezione a bordo dei documenti sanitari, degli equipaggi, dei passeggeri e delle merci, al fine di individuare eventuali segni di malattie infettive. La quarantena veniva modulata in base al potenziale di trasmissione della malattia. All’interno della struttura erano di grande importanza le norme igieniche relative alla pulizia degli ambienti, unitamente alla fornitura di acqua potabile e di cibo per coloro che erano ricoverati. Erano previste precise Istruzioni [1] che regolamentavano anche i diversi ruoli delle autorità e del personale medico-sanitario responsabili dell’applicazione delle disposizioni, restrizioni e sanzioni in caso di violazioni delle regole. Queste riflettevano l’importanza della prevenzione delle malattie infettive nel contesto del commercio marittimo internazionale e testimoniavano gli sforzi delle autorità per proteggere la salute pubblica.

La svolta per la struttura sanitaria dell’Acquasanta avvenne nel 1833 quando la minaccia del colera spinse Leopoldo di Borbone, luogotenente generale in Sicilia, alla decisione di realizzare il nuovo Lazzaretto, destinato alla «ventilazione e sciorinamento delle merci suscettibili d’infezione, che vengono da luoghi di remoto sospetto di contagio», assegnando il progetto all’architetto camerale Nicolò Puglia (Palermo 1816: 151). La sede del Supremo Magistrato di Sanità era presso palazzo Comitini, in via Maqueda. Tra i deputati, l’incarico di vigilare sulla corretta disposizione del Lazzaretto venne affidato a Giulio Benso, Duca della Verdura (1817-1904), magistrato Supremo di Salute pubblica.

Il trattamento delle “robe” provenienti dalle navi era determinante, che si trattasse di lettere, stoffe, merci o alimenti, vi erano precisi provvedimenti da seguire a bordo. Prendendo come esempio il caso di una nave catalana con un equipaggio di cento persone delle quali – compreso il capitano – cinque decedute a bordo, il protomedico Giovanni Filippo Ingrassia [2] scriveva che i casi più gravi vennero ricoverati presso i sanatori di terra. Il resto dell’equipaggio, dopo aver registrato ogni componente per nome, cognome ed eventuali sintomi, rimase a bordo. Nessuno poteva lasciare il luogo stabilito per la quarantena e, per evitare che l’equipaggio fuggisse con la nave mettendo a rischio altri porti, la Deputazione usava l’espediente di sequestrare il timone. La nave veniva inoltre disalberata e privata di vele e sartie che venivano lasciate a mollo nell’acqua di mare. Gli effetti personali e gli abiti venivano bruciati. Si proseguiva stilando l’elenco delle merci, i barili di tonno – ad esempio – erano lavati esternamente con acqua di mare e aceto; il contenitore delle casse di canna da zucchero veniva bruciato e separato dal contenuto; il sommacco, le salme di sale acquistate a Palermo e il formaggio conservato sotto sale non erano considerati pericolosi. Le stoffe provenienti da Barcellona, dal momento che allora non risultava sospetta di contagio, vennero sbarcate senza particolari problemi sebbene fosse prescritto di sciorinarle per quaranta giorni (Ingrassia 1576: 18).

Le procedure illustrate negli articoli del protomedico Agostino Gervasi, si discostano davvero poco da quelle del collega Ingrassia, da lui considerato “ornamento della nostra Sicilia”. Le variabili riguardano piuttosto il personale: le mansioni erano sempre più definite, i deputati mutarono nuovamente di numero e la Deputazione di Sanità era ormai definita Suprema [3]. Nei suoi statuti del 1728 specificava l’obbligo che almeno un deputato dovesse essere presente alle visite delle imbarcazioni, vi era il divieto assoluto di visita a qualsiasi “bastimento” che provenisse fuori dal Regno o da luoghi di contagio senza che vi fosse un Deputato, un medico, un Procuratore fiscale. Questa équipe doveva proscrivere alla contumacia di più giorni a seconda dell’esame delle patenti di sanità e delle condizioni della salute dell’equipaggio. All’epoca il medico-deputato riceveva un compenso di 18 tarì direttamente dal proprietario delle imbarcazioni di grandi dimensioni, come galeoni e vascelli, e 12 per quelle piccole come tartane, fregate, brigantini e feluche. Nel caso di quarantena non poteva pretendere più di due pagamenti che potevano essere dilazionati in più rate. Quando si verificava l’approdo di più navi contemporaneamente in porto, l’orario previsto per le visite della commissione di sanità era le 22:00, variazioni sarebbero state concesse dal Capo del Magistrato.

Monumento di John Howell MD (1777-1856) – Cimitero acattolico “degli Inglesi” all’Acquasanta, (ph. L. Leto 2019)

Ad ogni bastimento in quarantena erano assegnate due guardie, una a bordo – un marinaio – e una guardia di terra che avevano il compito di riferire la condotta e l’effettivo numero dell’equipaggio. Il numero di guardie variava qualora la quarantena venisse trascorsa presso un lazzaretto. Lo stipendio era di tre tarì al giorno, dovevano sottostare agli ordini del custode del Lazzaretto e del Procuratore fiscale e garantire il divieto di contatti con l’esterno e tra barche sospette. Le barche per le quali era prevista la contumacia dovevano issare una bandiera che facesse da monito a quelle di passaggio, come nel caso dei pescatori e barcaioli. Queste norme rimasero invariate per oltre un secolo.

Tra i medici a bordo delle navi vi era un inglese di fama internazionale: il dottor John Howell Esquire. La sua storia è di grande valore, soprattutto nel tentativo di recuperare e rinsaldare il legame tra Cimitero e Lazzaretto. Egli esalò l’ultimo respiro a Palermo e come è noto a coloro che leggono delle vicende degli ‘stranieri’ dell’Acquasanta, il punto di partenza nel tracciarne la storia – se fortunati – è l’epigrafe della sepoltura. In questo caso la lettura in situ è parzialmente ostacolata da un frammento di altro monumento, ma inciso su un cippo marmoreo si legge:

SACRED

TO THE MEMORY

OF

JOHN HOWELL M.D.

DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF MILITARY HOSPITAL

BORN 2ND OCTOBER 1777

DIED 28TH MAY 1857.

IT IS SOWN IN DISONOR

IT IS RAISED IN GLORY

IT IS SOWN IN WEAKNESS

IT IS RAISED IN POWER

I COR XV

Gli ultimi cinque righi fanno riferimento al verso 42 della prima lettera ai Corinzi, La resurrezione dei morti. Il monumento in marmo è stato abbattuto e giace sul fianco sinistro. Il cippo è poco distante dalla sua base quadrangolare e presenta un restringimento alla sommità che assieme ad un foro fanno pensare a un ulteriore elemento architettonico, probabilmente decorativo.

Monumento di Gilbert Henry James Eliott (1841 – 1860) – Cimitero acattolico “degli Inglesi” all’Acquasanta, (ph. L. Leto 2019)

La tipologia del monumento collima con un altro presente in Situ, poco distante e anch’esso dolosamente abbattuto, appartenente ad un’altra figura legata alla Marina Militare Inglese: il guardiamarina Gilbert Henry

James Eliott (1841 – †8 ott. 1860), deceduto a bordo del brigantino Cressy. Nel quadro dell’analisi delle differenti tipologie culturali dei monumenti da me analizzati presso l’area, ritengo che sia significativo sottolineare tali assonanze per eventuali identificazioni/attribuzioni future.

Ritornando all’epigrafe, si ottengono numerose informazioni sulla professione del Nostro: egli era il vice-ispettore generale dell’Ospedale militare di Palermo, dove morì. La sigla “M.D.” fa riferimento alla qualifica di Medical Doctor. I medesimi dati vengono riportati sul Register of Deaths – British Consulate at Palermo (1810-1968), dove si legge: John Howel, “Deputy Inspector General of Military Hospital”, deceduto il 28 maggio 1857 a Palermo, come testimoniato dal mercante James Morrison [4] e registrato lo stesso giorno dal Console Goodwin.

Dal momento che si trattava di un militare, non ho trovato nulla sugli Indici decennali dell’Archivio di Stato di Palermo e pertanto nessun certificato di morte. Fortunatamente la brillante carriera ha contribuito a lasciare traccia della sua esistenza. Sul sito del Royal College of Surgeons of England ho potuto ripercorrerne i passi salienti. È immediatamente saltata all’occhio una discrepanza sulla data di nascita che risulta essere il 21 ottobre, piuttosto che il 2, nulla purtroppo a proposito della famiglia d’origine. Ciò che è certo è che Howell nacque nel 1777 a Buckingham, cittadina a nord della contea del Buckinghamshire, Inghilterra.

L’11 giugno del 1801 si arruolò nell’esercito come chirurgo e a 24 anni fece parte dell’equipe ospedaliera della sua Città. Tre anni dopo ricoprì il ruolo di assistente-chirurgo nel 61° reggimento di fanteria, ma la promozione a primo chirurgo avvenne il 17 marzo del 1808 tra i ranghi del reggimento siciliano, costituito da volontari che combattevano sotto insegne inglesi contro i francesi. La permanenza presso le truppe siciliane fu breve, ritornò all’incarico precedente l’anno seguente, sino a quando venne promosso vice ispettore generale degli ospedali il 22 luglio del 1830.

Battle of Maida 1806, dipinto di Philip James de Loutherbourg (1740-1812) – da https://www.waterlooassociation.org.uk/

Come è noto, nel contesto delle Guerre Napoleoniche, l’Inghilterra svolse un ruolo di primo piano per quanto riguarda il controllo sul Mediterraneo, in particolare attraverso luoghi cardine come le isole di Sicilia, Sardegna e Malta, fondamentali per il controllo delle rotte commerciali. Anche la Calabria era coinvolta. Infatti venne segnata profondamente dall’occupazione francese che brutalizzò la popolazione con soprusi di ogni genere. Quest’ultima insorse, supportata dagli Inglesi, in un conflitto tra le due potenze meno noto, ma altrettanto significativo: la battaglia di Maida. Il 4 luglio del 1806, le truppe britanniche sbarcarono a Sant’Eufemia, nella provincia di Reggio Calabria. Il generale inglese Sir John Stuart incitò infatti la popolazione a unirsi alla lotta contro i francesi. Nel frattempo la Royal Navy, comandata dall’ammiraglio Sir Sidney Smith, difendeva la Sicilia. Calabresi e Inglesi ne uscirono vincitori [5]. Howell partecipò alla battaglia.

Egli aveva anche prestato servizio in una missione contro i Mamelucchi nella guarnigione di Alessandria d’Egitto, dove rimase ferito a una spalla. Al rientro, ricevette un incarico presso l’Ospedale de La Valletta (1803-4). Nel 1804 ricoprì il ruolo di chirurgo assistente del 61° reggimento di fanteria South Gloucestershire. Combatté in Portogallo – altra terra d’investimenti inglesi – nel corso della Guerra d’indipendenza spagnola (1810-12), anche qui rimase ferito.

Nel 1816 conseguì la laurea in medicina presso l’Università di Edimburgo, dove visse per diversi anni. Si trasferì a Clifton, sobborgo di Bristol, dove divenne nel 1828 capo del Dispensario. La sua residenza era al n° 45 di Royal Crescent, edificio architettonicamente innovativo dalla forma a mezzaluna, situato in un’area residenziale prestigiosa [6].

Troviamo il nome del nostro medico in un volume che riporta la storia dei Dispensaries, istituzioni nate nel 1770 ca. per prendersi cura dei malati e cadute in disuso nel 1948 con la nascita del National Health Service (NHS). Finanziati dalla piccola nobiltà, offrivano assistenza e servizi sanitari. Tra i medici, si riporta:

«Nel 1828, John Howel è stato nominato medico al dispensary dopo le dimissioni di Gilby. Come Chilsom, Dickson e Roblyn, Howell ebbe una considerevole esperienza militare da giovane. Nacque nel 1777 e si arruolò nell’esercito come surgeon’s mate [grado nella Royal Navy, medico specialista del chirurgo della nave] nel 1801, e divenne assistente chirurgo nel 1804 e chirurgo nel Reggimento siciliano nel 1808. [Ferito in battaglia] Si ritirò a Clifton e offrì un servizio eccellente durante l’epidemia di colera nel 1832. Ha ottenuto il suo MRCS [Member of the Royal College of Surgeons] nel 1801 e il suo MD [Doctor of Medicine] di Edimburgo nel 1816. Fu nominato medico all’infermeria nel 1829 fino al 1843. Morì nel 1857. Era considerato uno dei principali medici di Bristol» (Whitfield 2016: chapter 3).

Particolare della carta di guardia del volume di J. Jones, Medical, philosophical, and vulgar errors, of various kinds, considered and refuted, Printed for T. Cadell jun. and W. Davies (successors to Mr. Cadell) in the Strand, 1797 London

Su un altro testo ho potuto approfondire alcuni aspetti, come la data del 4 giugno 1829, quando venne eletto primario del Bristol Infirmary sino al 7 giugno 1843, data delle sue dimissioni che lo relegarono a chirurgo-consulente dell’Ospedale. Veniva definito come un uomo colto, inflessibile, professionale che si distinse sia presso il Consiglio del Bristol College, il Comitato del Blind Asylum [7] che presso il Bristol Istitution for the Advancement of Science, Literature, and the Arts dove si impegnò all’accrescimento della biblioteca e delle collezioni del museo [8]. Venne di frequente menzionato tra i finanziatori di opere di beneficenza e per la realizzazione di luoghi di culto.

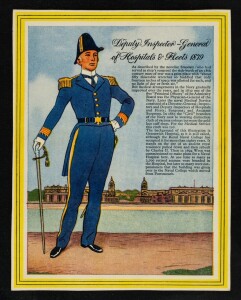

Come accade oggi per eroi e personaggi amati dai ragazzi, sulle confezioni inglesi di cereali di fine ‘800 venivano stampate sul retro le illustrazioni di una serie di uniformi militari Una di queste, datata 1879, mostra un vice ispettore generale che esibisce con orgoglio la sua uniforme e la spada da parata sulla riva nord del fiume Tamigi con lo sfondo del Greenwich Hospital e il Naval College. Accanto alla figura viene fornita una breve storia della riforma delle condizioni mediche a bordo delle navi militari e dei responsabili della loro attuazione, nonché una breve storia dell’ospedale e del chirurgo di bordo.

«[…] L’infermeria di una nave da guerra del XVIII secolo era un luogo cupo, con “circa cinquanta miserabili infelici così ammassati che venivano assegnati solo quattordici pollici di spazio per ciascuno e senza luce del giorno né aria fresca”. Tuttavia, nel corso degli anni, le disposizioni mediche nella Marina migliorarono gradualmente e nel 1832 una parte della stessa. Successivamente, il Servizio Medico […] consisteva in un Direttore Generale; Ispettori e Vice Ispettori degli Ospedali e delle Flotte; Chirurghi; e Assistenti Chirurghi […]» [9].

Uniforme di Deputy Inspector-General of Hospitals & Fleets, 1879 -da https://wellcomecollection.org/

Sebbene il Nostro se ne fosse già andato nel 1879, il documento offre uno spaccato della realtà in cui viveva, la quale veniva pubblicizzata e divulgata con una sorta di aura di eroismo.

A tal proposito – come già accennato – la fama del Howell si conferma legata alla grande professionalità svolta nel corso dell’epidemia di colera del 1832. Sul sito degli “Ufficiali medici della Guarnigione di Malta” viene indicata per date salienti la biografia del Nostro e il trasferimento in Sicilia risulta essere attorno al 1850. Ciò sarebbe compatibile con una potenziale richiesta di consulenza per la tragica epidemia del 1854 che proveniente da Malta e Napoli sterminò i Palermitani.

Anche se non sono riuscita a scoprire nulla sulla famiglia d’origine, ho avuto modo di verificare il nome della moglie e la presenza di una figlia. Sui siti di genealogia non risulta alcunché, ma alla pagina 8 del “Berkshire Chronicle” (1855-1904) del numero di sabato 24 novembre 1855 venne pubblicata la dipartita di Maria Garden «moglie di John Howell, Esq., MD, di Datchet, vice ispettore generale degli ospedali militari», avvenuta il 14 novembre. La donna era di origini irlandesi e nacque nel 1793 dal secondo matrimonio (17 ottobre 1785) di Robert Garden (1736 – 1826) [10] con Catherine Jones, figlia maggiore del Right Honourable (primo ministro) Theophilus Jones e Lady Elizabeth Beresford. La coppia convolò a nozze il 2 settembre del 1818 presso la diocesi di Exeter, nella contea del Devon [11].

La partenza del Nostro a Palermo potrebbe coincidere con la perdita della moglie? Non ci è dato saperlo. Tra le fonti da me consultate, nessuna specifica la ragione del trasferimento. A proposito della figlia, le lettere di amministrazione del patrimonio personale e dei beni di John Howell riportano una cifra di 600 £ e si aggiunge:

«Già di Datchet nella contea di Buckingham, M.D., vedovo deceduto, che morì il 28 maggio 1857 a Palermo, sono state concesse presso il Principal Registry a Charlotte Hall (moglie del reverendo Henry Francis Udny Hall di Datchet, suddetto sacerdote), unica figlia del defunto, dopo aver prestato giuramento» [12].

Evidentemente l’unica erede rimase in Inghilterra con il marito. La conoscenza (o amicizia) di Howell col mercante James Morrison, uno dei più noti rappresentanti dell’élite dell’epoca, lo iscrive a pieno titolo nell’entourage palermitano. Anche questa storia contribuisce ad arricchire il policromo mosaico degli Stranieri del Cimitero all’Acquasanta, evocando l’immagine di una Palermo europea e ‘tutto porto’, come l’originaria denominazione rivela.

Dialoghi Mediterranei, n. 70, novembre 2024

Note

[1] Fecero scuola quelle del protomedico G. F. Ingrassia, Informatione del pestifero, et contagioso morbo, il quale affligge et have afflitto la città di Palermo et molte altre città e terre di questo Regno di Sicilia nell’anno 1575 e 1576, G. Matteo Mayda, Palermo, 1576 e successivamente quelle del Gervasi A., Statuti del magistrato della sanità compilati l’anno 1728 dal dr Agostino Gervasi consultore protomedico, ed ora con nuove dichiarazioni, ed appendici disposti dalla Suprema e General Diputazione alla salute del Regno, nella stamperia di D. Giacomo Epiro, Impressore del senato di Palermo 1728.

[2] Nato a Regalbuto nel 1510, comune della provincia di Enna, la sua famiglia si distinse anche per la figura dello zio letterato, Giovanni e per il fratello Nicolò, anch’egli letterato e giurista. Il Nostro intraprese gli studi di medicina a Palermo e nel 1532 si trasferì a Padova, dove conobbe e divenne discepolo, come racconta nella sua Informatione del pestifero, et contagioso morbo, delle figure più prestigiose del suo tempo: Andrea Vesalio, il Falloppio, Bartolomeo Eustachio, Fabrizio d’Acquapendente e Giovanni Manardo. A Bologna ottenne la laurea in Medicina e Filosofia nel 1537 e dopo tre anni rientrò a Palermo, dove entrò al servizio di Isabella di Capua, la quale dovendo raggiungere il marito a Napoli, Ferrante Gonzaga viceré di Sicilia, lo portò con sé. In quest’ultima città venne incaricato dal viceré Garzia de Toledo di ricoprire la cattedra di anatomia e medicina teorica e pratica presso l’Università, dove ricevette i più alti onori e compose tra i più noti dei suoi trattati di anatomia e malattie infettive. Nel 1556 ritornò a Palermo per volere del Senato che lo incaricò di tenere delle lezioni presso il chiostro del convento di San Domenico, su indicazione del viceré De Vega, sino al 1563, anno nel quale rifiutò l’invito del Duca di Alcalà di ritornare a Napoli, ma soprattutto anno in cui venne nominato da Filippo II Protomedico del Regno. L’informazione del pestifero e contagioso morbo dell’Ingrassia fu tradotta in latino e pubblicata in molte edizioni. Fece parte dell’Inquisizione, come risulta dalla Matricula de los oficiales, familiares de la Sancta Inquisitión del Reyno de Sicilia del 1561 e ciò si evidenziò nella severità delle pene con le quali puniva i disertori. Morì il 6 novembre del 1580, a Palermo, considerata la sua patria, all’età di 70 anni. Cfr. G. E. Ortolani, Biografia degli Uomini Illustri della Sicilia, Ornata del loro rispettivi ritratti, Vol. II, Presso N. Gervasi, Napoli 1818; A. Spedalieri, Elogio storico di Giovanni Filippo Ingrassia: celebre medico e anatomico siciliano: letto nella grand’ aula della I. R. Università di Pavia pel rinnovamento degli studi il giorno XII di novembre MDCCCXVI, Imperiale regia stamperia, Milano1817; A. Salerno, A. Gerbino, Ingrassia nella cultura della rinascenza, in Informatione del pestifero, et contagioso morbo, Accademia delle scienze mediche, Plumelia, Bagheria 2012: V-X.

[3] Tale Ufficio nacque in occasione della peste di Messina del 1743, con l’obiettivo di districarsi tra le esigenze sanitarie e la necessità di non bloccare il commercio. Nel 1744 il viceré Corsini autorizzò l’indipendenza della Suprema Deputazione, la quale rimarrà in vigore sino al 1812, anno della Costituzione siciliana. Nel bando viceregio del 1743 era scritto che per ogni città: «[…] un Magistrato e Deputazione di Sanità in cui, oltre ai giurati e al sindaco, interverranno a misura del bisogno e della popolazione della città o terra, altri soggetti, non men secolari che ecclesiastici che sian distinti per senno, prudenza e carità e molto più per lo zelo verso il bene pubblico […]» Vi erano tre deputazioni territoriali situate a Messina, Siracusa e Trapani che dovevano rispondere alla Suprema Deputazione che aveva sede a Palermo. Il centro decisionale venne trasferito nel 1817 a Napoli con il Regno delle Due Sicilie. Cfr. D. Palermo, La Suprema Deputazione Generale di Salute Pubblica del Regno di Sicilia dall’emergenza alla stabilità, in Storia Urbana 147/2015, Franco Angeli, Milano 2015: 119.

[4] Il noto commerciante, connazionale ed evidentemente amico o cliente di Howell, è seppellito presso la sezione acattolica del Cimitero acattolico di Santa Maria dei Rotoli a Vergine Maria, se ne riporta l’epigrafe: JAMES COLQUHOUN MORRISON / DIED 9TH DECEMBER 1873 / AGED 85 YEARS / THE MEMORY OF THE JUST IS BLESSED. Il monumento consta di una stele sulla quale è incisa l’epigrafe. La parte superiore vede scolpita in altorilievo una croce patente su cerchio, probabilmente allusione alla vita eterna, con ulteriore circonferenza centrale, sulla quale è inciso: IHR (Iesus Hominum Salvator). L’area sepolcrale è delimitata da muretto perimetrale. É presente sul registro dei Rotoli e sul Register of Deaths – British Consulate at Palermo, dal 1810 al 1968, al n° 24 di p. 11, dove risulta che il commerciante James Colquhoun Morrison è deceduto il 9 dicembre del 1873, all’età di 85 anni, come testimoniato dal figlio William Epps Morrison e registrato dal Console George Dennis il 18 dicembre dello stesso anno.

[5] Associazione Pro loco Maida, La Battaglia di Maida nella storia mediterranea e calabrese, Atti del Convegno di Studi, Milano 6-7 novembre 1982, Calabria letteraria, 1997.

[6] I riferimenti sopra riportati vengono ulteriormente confermati dalla Commissioned Officers del Roll Of Commissioned Officers In The Medical Service Of British Army, al n° 2414 è riportato: «John Howell. A.S. 61 F. 28 Aug. 1804. S. Sicilian Regt. 17 Mar. 1808. 61 F. 11 May 1809. Staff, 16 Apl. 1812: h.p. 25 Jan. 1816: f.p. 19 Sept. 1816: h.p. 25 Febr. 1818. D.I.G: 22 July 1830. ret. h.p. 22 July 1830. Calabria 1805. Maida 1805. Egypt 1807. P. 1810-1812. b. 2 Oct. 1777. M.D., Edin. 1816. F.R.S. Edin. H. Mate, 11 June 1801. d. at Palermo, Sicily, 28 May 1857, aged 79. Wounded in shoulder in Egipt while on a mission to the Mamelukes severely wounded in Portugal». Cfr. W. Johnston C. B. [Colonel], Roll Of Commissioned Officers In The Medical Service Of British Army, who served on full pay within the period between the accession of George II and the formation of the Royal Army Medical Corps. 20 June 1727 to 23 June 1898 with an introduction showing the historical evolution of the corps, Edited by Lieutenant-Colonel Harry A.L. Howell, R.A.M.C., Aberdeen: at the University Press MCMXVII: 160 al n° 2414.

[7] Il Bristol Blind Asylum venne fondato da due quaccheri, Sir Bath e Sir Fox, per formare persone ipovedenti per un futuro impiego. Vi si svolgevano attività artigianali come la fabbricazione di cesti e stuoie, le migliori delle quali venivano vendute al pubblico. La fondazione avvenne il 4 febbraio 1793 presso una Casa battista in disuso in Callowhill Street. Nel 1803 l’Asylum si trasferì in una nuova sede, in Lower Maudlin Lane, sede dell’attuale Bristol Eye Hospital. Il 20 novembre 1838 si trasferì di nuovo in un edificio in Park Street su Queens Road, dove ora sorge il Wills Memorial Building. Si trasferì nuovamente nel gennaio 1911 in un edificio delimitato da Henleaze Road, Southmead Road, Hill View e Oakwood Road. Venne chiuso alla fine degli anni ’60 a causa del calo degli iscritti attribuito al miglioramento dell’assistenza medica che contribuì evidentemente a ridurre i problemi visivi. L’edificio venne messo all’asta nel 1970 per poi essere demolito nel 1971 per costruirne altri ad uso abitativo. Cfr. https://archives.bristol.gov.uk/

[8] G. Munro Smith, A History of the Bristol Royal Infirmary, J. W. Arrowsmith Ltd., Bristol 1917: 441; Ackroyd M., Brockliss L., Moss M., Retford K. and Stevenson, J. (2006) Advancing with the Army: Medicine, the Professions, and Social Mobility in the British Isles 1790-1850, Oxford University Press, Oxford, UK. ISBN 9780199267064: 245.

[9] Cfr. https://wellcomecollection.org/works/gegrtxyj

[10] Il padre è seppellito presso il cimitero di St. Lawrence Churchyard, sulla collina di Bidborough, presso il borgo di Tunbridge Wells nel Kent, Inghilterra. L’epigrafe del monumento riporta: «In memory of / Robert Garden Esqre / of River Lyons, Kinc’s Country, Ireland, / died at Tuneridge Wells, 3rd october, 1826, aged 91 years. “Let me die the death of the richteous ad let my last end be like his. Numb. C. 23. V. 10». Egli è seppellito assieme al figlio Robert Theophilus Garden (1789 – 1862), nato dal primo matrimonio con Henrietta Lyons. Cfr. https://it.findagrave.com/

[11] Diocese of Exeter, Devon: Marriage Bonds and Allegations for the year 1818, Devon Heritage Centre, reference number: DEX/7/b/1/1818/232. Cfr. https://devon-cat.swheritage.org.uk/

[12] Successione del 23 gennaio 1858, in Calendario nazionale successioni (archivio di testamenti e amministrazioni) 1858-1995, Raccolta Inghilterra e Galles, da ancestry.it.

Riferimenti bibliografici

Ackroyd M., Brockliss L., Moss M., Retford K. and Stevenson, J. (2006) Advancing with the Army: Medicine, the Professions, and Social Mobility in the British Isles 1790-1850, Oxford University Press, Oxford, UK. ISBN 9780199267064

Associazione Pro loco Maida, La Battaglia di Maida nella storia mediterranea e calabrese, Atti del Convegno di Studi, Milano 6-7 novembre 1982, Calabria letteraria, 1997.

Gervasi A., Statuti del magistrato della sanità compilati l’anno 1728 dal dr. Agostino Gervasi consultore protomedico, ed ora con nuove dichiarazioni, ed appendici disposti dalla Suprema e General Diputazione alla salute del Regno, nella stamperia di D. Giacomo Epiro, Impressore del senato di Palermo 1728

Ingrassia G. F., Informatione del pestifero, et contagioso morbo, il quale affligge et have afflitto la città di Palermo et molte altre città e terre di questo Regno di Sicilia nell’anno 1575 e 1576, G. Matteo Mayda, Palermo, 1576.

Johnston C. B. W. [Colonel], Roll Of Commissioned Officers In The Medical Service Of British Army, who served on full pay within the period between the accession of George II and the formation of the Royal Army Medical Corps. 20 June 1727 to 23 June 1898 with an introduction showing the historical evolution of the corps, Edited by Lieutenant-Colonel Harry A.L. Howell, R.A.M.C., Aberdeen: at the University Press MCMXVII, p. 160 al n° 2414.

Munro Smith G., A History of the Bristol Royal Infirmary, J. W. Arrowsmith Ltd., Bristol 1917, p. 441; Ackroyd M., Brockliss L., Moss M., Retford K. and Stevenson, J. (2006) Advancing with the Army: Medicine, the Professions, and Social Mobility in the British Isles 1790-1850, Oxford University Press, Oxford, UK. ISBN 9780199267064.

Ortolani G. E., Biografia degli Uomini Illustri della Sicilia, Ornata del loro rispettivi ritratti, Vol. II, Presso N. Gervasi, Napoli 1818; A. Spedalieri, Elogio storico di Giovanni Filippo Ingrassia: celebre medico e anatomico siciliano: letto nella grand’ aula della I. R. Università di Pavia pel rinnovamento degli studi il giorno XII di novembre MDCCCXVI, Imperiale regia stamperia, Milano 1817.

Palermo D., La Suprema Deputazione Generale di Salute Pubblica del Regno di Sicilia dall’emergenza alla stabilità, in Storia Urbana 147/2015, Franco Angeli, Milano 2015.

Palermo G., Guida istruttiva per potersi conoscere con facilità tanto dal siciliano che dal forestiere. Tutte le magnificenze, e gli oggetti degni di osservazione della città di Palermo capitale di questa parte de’ r. dominj prodotta … dal cav. Gaspare Palermo dei principi di Santa Margherita. Giornata 1. e 2. (3. e 4.), dalla Reale Stamperia, Palermo.

Salerno A., Gerbino A., Ingrassia nella cultura della rinascenza, in Informatione del pestifero, et contagioso morbo, Accademia delle scienze mediche, Plumelia, Bagheria 2012.

Whitfield M., The Dispensaries: Healthcare for the Poor Before the Nhs. Britain’s Forgotten Health-care System, AuthorHouse, Bloomington, USA 2016.

Sitografia

https://ancestry.com

https://archives.bristol.gov.uk/

https://devon-cat.swheritage.org.uk/

https://it.findagrave.com/

https://livesonline.rcseng.ac.uk/

https://www.maltaramc.com

https://wellcomecollection.org/works/gegrtxyj

______________________________________________________________

Laura Leto, antropologo e storico, è attualmente impegnata nel Dottorato di Ricerca con l’Universidad del Paìs Vasco UPV/EHU che ha come oggetto di studio il Cimitero acattolico dell’Acquasanta di Palermo. Ha cooperato, in qualità di operatore didattico, con diverse Associazioni culturali palermitane, in seguito all’acquisizione del titolo di Esperto in Didattica museale. Ha partecipato al Catalogo collettivo delle biblioteche ecclesiastiche italiane in qualità di bibliotecaria e catalogatrice.

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/intorno-ad-uno-dei-piu-importanti-medici-di-bristol-a-palermo/

Click here to print.