Io, Charles Didier, e la “Recherche du temps perdu” di Marcel Proust

Posted By Comitato di Redazione On 1 gennaio 2015 @ 00:21 In Città,Cultura | 2 Comments

di Giovanni Falcetta

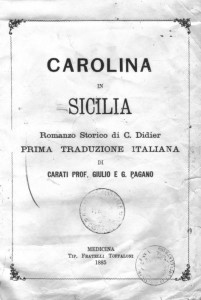

Ho conosciuto lo scrittore franco-svizzero Charles Didier per un fortuito caso o per una predestinazione? Non saprei dirlo con certezza. So solo che, come per tutti gli esseri umani, talora, nella vita, accadono avvenimenti “curiosi”, apparentemente “casuali” ma che, se vi riflettiamo con il senno del poi, ci rivelano delle sorprese. Sono avvenimenti collegati in qualche modo, talvolta misterioso, alla nostra vita individuale o collettiva presente e futura. Per la mia conoscenza di Didier voglio pensare a questa corrispondenza (vedi le Correspondances di Carles Baudelaire) che, forse, ha anche qualche risvolto psicoanalitico. Negli anni ’70 -’71, un giorno mi trovavo alla Biblioteca Comunale del mio paese natale, Castelvetrano, a preparare la mia tesi di laurea in Storia moderna incentrata sullo studio della Platea di Castelvetrano del Noto[1], quando, per caso, mi imbattei in un romanzo tradotto dal francese, ai primi del ’900, Carolina in Sicilia, di Charles Didier, dove lessi questo strano incipit:

«Un incontro. Al di sotto di Castelvetrano piccola città situata all’occidente della Sicilia, s’estende lungo il mare una pianura immensa, incolta, disabitata, come le Maremme romane, abbandonata nell’inverno al gregge e nell’estate alla malaria. Non vi cercate gli splendori classici della vegetazione meridionale: un sol albero farebbe meraviglia, e fin dove può giungere occhio umano, la campagna è coperta non di magnifiche palme, le quali uniscono tanta grazia alla loro maestà, ma di piccole palme indigene, arbusto meschino che si spande come un ventaglio, a un piede dal suolo, senza mai alzarsi di più. In mezzo a questa pianura oggi tanto sterile, fioriva l’antica città di Selinunte le cui vaste ruine riflettono ancora sulle onde le melanconiche loro ombre»[2].

Molto incuriosito, ed anche un po’ eccitato per la mia scoperta, mi avventurai a leggere altre pagine del testo. Era un romanzo d’appendice tipicamente francese, il celebre feuilleton, il cui intreccio, piuttosto farraginoso e contorto, descriveva l’improbabile passione d’amore tra Maria Carolina d’Austria, regina delle Due Sicilie, esiliata dagli Inglesi, nel 1812, proprio a Castelvetrano, allora sessantenne, (il marito, il re Ferdinando di Borbone era stato relegato in una villa al bosco della Ficuzza) e un giovane suo capitano trentenne di nome Fabio che abitava in una casetta nei pressi di Campobello di Mazara. Ma quel giorno, più che la storia romanzesca mi colpì il fatto che essa fosse stata ambientata a Castelvetrano. Lessi, ancora:

«La città di Castelvetrano non è che un grosso borgo agricolo abitato da rozzi campagnoli, il quale ai tempi del feudalismo apparteneva, corpo e beni alla ricca casa Siculo-Calabrese dei duchi di Monteleone. Malgrado l’antica origine di cui vantasi questa città, è un luogo assai insignificante e produce solo buon vino come l’indicano le medaglie di quei tempi su cui è effigiato un grappolo. Fu la culla d’uno dei primi musicisti del secolo XVIII, Francesco Maggio; e la chiesa parrocchiale possiede una bellissima statua di S. Giovanni Battista del Gagini, il Michelangelo siciliano. Quanto al resto non si può che applicarle il ‘guarda e passa’ di Dante. Era colà che la politica inglese aveva relegata la figlia di Maria Teresa, la sorella di Giuseppe II, Carolina Arciduchessa d’Austria, Regina delle due Sicilie. Il palazzo (in Sicilia quello che non è capanna chiamasi così) da lei abitato non era che una grande casa senza carattere architettonico, poco differente da quella del dottore e del notaio; ben modesta di conseguenza per accogliere un’augusta esiliata»[3].

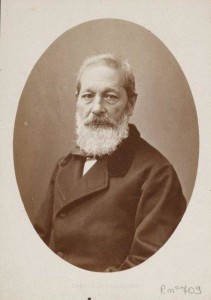

Maria Carolina d’Austria (illustrazione tratta dall’edizione italiana del romanzo di Didier – Medicina 1885)

Da allora, con abbandoni e riprese, ho cercato di conoscere meglio l’autore di questo romanzo, divenutomi “familare”. Ho consultato decine di storie della letteratura francese e svizzera, enciclopedie, etc. Dopo aver scoperto che Didier era amico di parecchi protagonisti del Risorgimento italiano, come Mazzini, Guglielmo Pepe, Gian Pietro Capponi, Gian Pietro Viesseux, Michele Amari, ho consultato le opere di questi ultimi, i loro carteggi e vi ho trovato interessantissime informazioni sulla vita e le opere dello scrittore franco-svizzero e, soprattutto, sul suo intenso «rapporto d’amore» con l’Italia e, per me, siciliano, particolarmente con la Sicilia. La mia ricerca, così, negli anni 1979-1980, mi ha portato prima a Ginevra e, poi, a Parigi.

Avevo, per caso, scoperto che in Svizzera, nei dintorni di Ginevra, viveva ancora un discendente di Charles Didier, un suo lontano nipote, il notaio Pierre Lacroix. Ne trovai l’indirizzo e gli scrissi una lettera accorata nella quale gli chiesi notizie più approfondite sulla vita e l’opera del suo antenato. Egli, nonostante il suo carattere burbero e la gelosia con cui custodiva alcuni manoscritti di Didier, dopo parecchie mie insistenze, mi permise di consultare il Journal (il Diario) dello scrittore, conservato alla Biblioteca universitaria di Ginevra, ma sotto la sorveglianza attenta del bibliotecario che l’aveva in affidamento speciale, il dottor Philippe Monnier.

Poi, in un bellissimo villaggio nei pressi di Ginevra, con le case in legno, un po’ in stile medioevale, conobbi Madame Luc Monnier, discendente di un altro scrittore svizzero dell’Ottocento, Marc Monnier, anche lui innamorato dell’Italia e della Sicilia ed amico di Charles Didier. Madame Monnier mi accolse con molta gentilezza e disponibilità. Mi fece entrare in un soggiorno situato su due piani “open” pieni zeppi di scaffalature in legno pregiato che contenevano migliaia di volumi rilegati in cuoio con i titoli in copertina incisi in oro. Mi offrì il tè e dei biscotti. Parlammo a lungo e liberamente… Mi diede le informazioni che aveva su Didier. Successivamente, da Ginevra mi spostai a Parigi, per ricostruire, cercando documenti nelle biblioteche e negli archivi della città, la vita di Didier in Francia. Trovai, così, all’Institut de France, una copia ridotta del Journal dello scrittore, e, poi, alla Bibliothèque de l’Hotel de Ville, un importante documento sui rapporti tra Didier e il siciliano Michele Chiarandà, barone di Friddani, allora residente a Parigi, presso la cui casa si riunivano spesso molti patrioti soprattutto siciliani, allora esuli nella capitale francese e, tra questi, il celebre storico ed arabista Michele Amari, che aveva trovato lavoro alla Bibliothèque Nationale, allora sita ancora in Rue de Richelieu.

A questo punto, che cosa c’entra Proust, Freud e, possiamo aggiungere, anche Jung, con il rapporto che, con gli anni, ho costruito, tra me e Charles Didier? È molto semplice. Forse il mio primo incontro con lui e la sua opera letteraria non è stato del tutto “casuale”. È probabile, cioè, che, attraverso le linee misteriose, impreviste, tortuose, archetipiche, dell’inconscio individuale (Freud) e collettivo (Jung), io ero, forse “predestinato” ad incontrare Didier, quel giorno degli anni ’70, alla Biblioteca Comunale di Castelvetrano.

È probabile, altresì, che la mia ricerca tortuosa, ma costante, della vita e dell’opera di Charles Didier, che mi ha fatto ripercorrere, al contrario, da Castelvetrano in Svizzera e in Francia, il suo viaggio in Italia, è stata determinata, in un certo senso, anche “inconsciamente”, “proustianamente” dalla mia ricerca, indilazionabile, del tempo perduto, del passato della Sicilia ma, anche, del passato del mio essere siciliano e nativo di Castelvetrano.

La vita e le opere di Charles Didier

Charles Didier nacque a Ginevra il 15 Settembre 1805. Il 15 settembre 1821 cominciò a scrivere versi. Presto fece parte dell’ambiente letterario prima svizzero, poi francese. Infatti si trasferì a Parigi dove, il 25 Novembre 1830, conobbe Victor Hugo.

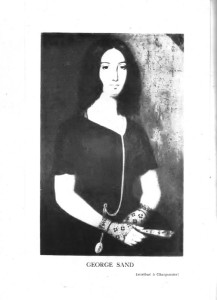

Egli collaborò, così, alla “Revue Encyclopédique” e alla “Revue de Paris”. Successivamente scrisse su altri giornali parigini, in particolare su le “Courier Francais”, “Droit”, “Le Monde”, “National”, “Revue du Progrès”, “L’État”, “Credit”. Strinse amicizia, anche, con altri celebri scrittori, come Chateubriand, Sainte-Beuve, Alexandre Dumas, Alfred de Musset. Honoré de Balzac, Georges Lamennais, Alphonse de Lamartine, Heinrich Heine, George Sand e con i musicisti Franz Liszt, Frederich Chopin e Hector Berlioz. Didier divenne amico anche dei patrioti italiani in esilio in Francia e in Inghilterra come Giuseppe Mazzini, Michele Amari, Guglielmo Pepe[4], Michele Palmieri di Micciché, Michele Chiaranda barone di Friddani e molti altri.

Iniziò un’intensa corrispondenza epistolare con Gian Pietro Viesseux, d’origine svizzera, residente a Firenze e con Gino Capponi [5]. Viaggiò molto, sia in Europa che in Africa e furono proprio queste esperienze di viaggio che gli ispirarono la maggior parte delle sue opere, sia romanzi che reportage [6]. Ma il Paese che egli, senza dubbio, amò di più fu l’Italia, che visitò, per la prima volta, all’età di ventidue anni, e dove rimase per tre anni, dal 1827 al 1830, giungendo fino in Sicilia. Ma lo sguardo di Didier verso i Paesi visitati non fu distaccato e, spesso, superficiale come quello del semplice turista. A lui soprattutto, interessavano i costumi, lo spirito, il carattere dei popoli più che il paesaggio, i monumenti storici e artistici. Sull’Italia, così scrisse, nel 1831, dopo il suo ritorno a Parigi:

«ci sono più che andato, vi ho vissuto; mi sono compenetrato con le usanze del Paese, son diventato siciliano in Sicilia, calabrese in Calabria»[7].

E ancora, per sottolineare la sua conoscenza diretta delle popolazioni, così descrisse il Regno delle Due Sicilie:

«Ma in queste tristi luoghi dove la stampa è un mezzo di calunnia o di falsità, bisogna andare di persona a raccogliere le notizie, una ad una, studiare i costumi villaggio per villaggio, lo spirito pubblico, da uomo ad uomo; ed io ho fatto questo» [8].

Didier s’innamorò dell’Italia al punto che ne ebbe sempre un’intensa nostalgia. Sostenne con passione la causa dell’indipendenza italiana e il suo contributo al nostro Risorgimento così gli è stato riconosciuto, con parole di sincera riconoscenza, da Giuseppe Mazzini:

«Didier nostro fratello, fratello di speranze e d’amore. La nostra terra gli è sacra»[9].

Charles Didier, inoltre, ha avuto l’importante primato di aver fatto conoscere in Francia l’opera poetica di Giacomo Leopardi in una recensione dei suoi Canti, pubblicata con le iniziali «S.R.» sulla “Revue Encylopédique” del gennaio 1833. La notizia, purtroppo, non ebbe molta eco, nell’immediato, ma aprì un percorso conoscitivo sul poeta di Recanati, percorso sviluppato, poi, da un importante saggio a cura di Alfred de Musset, amico di Didier.

Parecchie sue opere letterarie sono ispirate all’Italia. Nel giugno 1831 egli pubblicò, nella “Revue Encyclopédique”, un’appassionata Notice sur le Royaume de deux Siciles dove descrisse, con un’attenta analisi, le condizioni politiche e sociali del Sud Italia sotto il governo borbonico. Ancora, lo stesso anno, a gennaio, aveva pubblicato Coup d’oeil sur la statistique morale et politique de l’Italie sulla “Revue Encyclopédique”, Les Capozzoli et la police napolitaine sulla “Revue de Deux Mondes” e Souvenirs de Calabre dove egli ci dà notizie sulle locali comunità albanesi[10].

Didier scrisse anche un vero e proprio reportage sul Sud Italia, dapprima pubblicato in diverse riviste, poi, finalmente, con i contributi di altri autori, fu incluso in un volume dal titolo L’Italie pittoresque (Parigi 1846). Nel gennaio 1832 egli aveva scritto un saggio politico Les trois principes: Rome, Vienne, Paris, con la prefazione di Giuseppe Mazzini. Nel 1842 apparvero Campagne de Rome e Chants populaires de la Campagne de Rome, nel 1844 Moeurs calabraises et siciliennes. Tra i romanzi “italiani”, ricordiamo Rome Souterraine, con la prefazione di Giuseppe Mazzini (Parigi 1833), il cui tema è il mondo segreto della Carboneria italiana, e Caroline en Sicile (Bruxelles 1844 e Parigi 1845), dove, ispirandosi al secondo esilio della regina di Napoli Maria Carolina d’Austria in Sicilia, l’autore ci descrive, con la tecnica del feuilleton francese, un’improbabile storia d’amore di quest’ultima, già sessantenne, con un giovane ufficiale borbonico, trentenne, di nome Fabio. Ma ci descrive anche, in modo impareggiabile, i luoghi, i paesaggi e le usanze dell’Isola ed anche i complessi complotti politici ivi intessuti dai Borbonici, dagli Inglesi e dai Francesi. Infine, nel 1849, apparve il suo violento pamphlet antiborbonico dal titolo Question Sicilienne.

Charles Didier non ebbe una vita felice. Già la sua infanzia e la sua giovinezza furono tormentate dalla sua condizione di figlio illegittimo che ebbe un’incidenza profonda sul suo animo particolarmente sensibile. Ma anche la sua vita sentimentale da adulto fu infelice. Due furono, soprattutto, le donne che lasciarono una traccia profonda nella sua esistenza: la scrittrice George Sand, con la quale il ginevrino ebbe una relazione amorosa tormentata, e sua moglie, Alexandrine Aglaé Hanonnet, dalla quale, presto egli dovette divorziare. In più un altro non meno grave motivo di sofferenza per Didier fu il suo ardente desiderio di divenire un grande artista e la sua contemporanea coscienza dei suoi limiti. Furono probabilmente tutte queste esperienze negative, percepite come fallimenti, e unite ad una grave malattia agli occhi, che lo condussero al suicidio, nel marzo1864, a Parigi. Le sue opere, oggi, sono citate soltanto in poche storie della letteratura francese. Sicuramente, Charles Didier non scrisse dei capolavori ma la sua produzione letteraria, tuttavia, ha un notevole valore storico-culturale e, se i suoi romanzi, spesso, sono prolissi, con un intreccio piuttosto tortuoso e con personaggi costruiti in modo troppo sbrigativo e superficiale, privi di pathos, di una loro vita autonoma, i reportage dei suoi viaggi suscitano ancora un certo interesse documentario-giornalistico e, in tal senso, ci sembra di poter condividere il giudizio critico del suo più importante biografo John Sellards:

«Didier è riuscito meglio come giornalista e come autore di reportage di viaggio. Potremmo forse dire che, in un certo senso, egli fu un precursore del moderno giornalismo. Osservatore innato, seppe trarre profitto dai suoi viaggi per documentarsi in modo molto intelligente. Se fosse vissuto nel XX secolo, avrebbe certamente potuto, con le sue qualità, crearsi una buona posizione economica come pubblicista. Egli godrebbe forse ancora oggi d’una certa fama come saggista e viaggiatore, se avesse avuto, nella sua vita la tranquillità interiore e l’indipendenza (economica? – n.d.r.) cui ha sempre aspirato senza mai trovarle»[11].

Ed ecco il suo ritratto umano e letterario disegnato da George Sand :

«Un altro carattere malinconico, un altro spirito notevole era Charles Didier. Egli fu uno dei miei migliori amici e i nostri rapporti si sono raffreddati, separati, persi di vista. Io non so che cosa egli dice oggi di me; so soltanto che posso parlare di lui dal mio punto di vista. Non dirò come Montesquieu: “non credete a quel che diciamo quando parliamo l’uno dell’altro; siamo confusi”. Io mi sento più forte di ciò, in quest’ora in cui riassumo la mia vita con la stessa calma e lo stesso sentimento di giustizia che avrei se fossi, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, in articulo mortis. Guardo dunque al passato e vi vedo tra Didier e me alcuni mesi di dissidio e altri di rancore.

Poi, da parte mia, lunghi anni di quell’oblio che è la mia sola vendetta dei dispiaceri che mi sono stati arrecati con o senza premeditazione. Ma, al di qua di questi malintesi e di questo partito preso, vedo cinque o sei anni di un’amicizia pura e perfetta. Rileggo lettere di un’ammirevole saggezza, i consigli di una vera dedizione, le consolazioni di una tra le più eminenti intelligenze. Ed ora che per me è trascorso il tempo dell’oblio, ora che esco da questo volontario riposo, forse necessario, della mia memoria, quegli anni benedetti sono là, davanti a me, come la sola cosa utile e buona che io debba constatare e conservare nel mio cuore.

Charles Didier era un uomo geniale, non senza talento, ma d’un talento molto inferiore al suo genio. Si rivelava a sprazzi, ma che io sappia nessuna delle sue opere ha completamente espresso la profonda intelligenza che egli custodiva dentro di sé. Mi è sembrato che il suo talento non avesse fatto progressi dopo Rome souterraine, che è un libro molto bello. Egli si sentiva impotente all’espressione letteraria completa, e ne soffriva mortalmente. La sua vita era attraversata da tempeste interiori contro la realtà delle quali la sua immaginazione non era forse abbastanza vitale per reagire. Il brio in cui volevamo talora trascinarlo e in cui si lasciava coinvolgere gli faceva più male che bene. Lo pagava, il giorno dopo, con un’inquietudine o un turbamento più profondi, e quel mondo d’ideale candore che la bonomia e la spontaneità d’animo degli altri facevano e fanno ancora apparire davanti a me fuggiva in sua presenza come una folle delusione. Lo chiamavo il mio orso, e anche il mio orso bianco, perché, con un viso ancora giovane e bello, egli aveva una bella chioma divenuta bianca precocemente rispetto alla sua età. Era l’immagine del suo animo il cui fondo era ancora pieno di vita e di forza, ma di cui non so quale misteriosa crisi aveva già paralizzato la capacità di espressione.

Il suo modo di reagire, bruscamente aggressivo, non faceva arrabbiare nessuno di noi. Compativamo questa specie di misantropia sotto la quale persistevano solide qualità e amabili dedizioni; la rispettavamo anche quando essa diventava triste e troppo facilmente accusatrice. […] In religione, in filosofia e in arte, aveva opinioni sempre nette e talvolta così belle che, nelle sue rare manifestazioni, si percepiva la superiorità del suo essere nascosto rispetto al suo essere rivelato. Nella vita pratica, offriva preziosi consigli nonostante il suo primo impulso fosse permeato da un’eccessiva diffidenza verso gli altri, le cose e di Dio stesso. La sua diffidenza produceva lo spiacevole effetto di mettermi in guardia contro i suoi giudizi che, tuttavia, spesso, avrei fatto meglio a seguire piuttosto che fidarmi del mio istinto.

Era uno spirito tormentato, come lo era il mio allora, dalla ricerca delle idee sociali e religiose. Ignoro del tutto a quali conclusioni fosse arrivato, ignoro anche, qui dove adesso mi trovo, se egli recentemente abbia pubblicato qualche opera. Ho sentito parlare, alcuni anni fa, d’un opuscolo filo-governativo che gli rimproveravano molto. Allora non ho potuto procurarmelo ed oggi non l’ho ancora letto. Non saprei dire, se questo opuscolo è orientato nella direzione politica che mi hanno detto, che l’espressione non abbia tradito il vero pensiero dell’autore, come accade spesso, anche agli scrittori più esperti. Ma se il punto di vista di Charles Didier è completamente cambiato, ancora meno potrei credere che non vi sia in lui un convincimento disinteressato».

La Sicilia di Charles Didier

Come abbiamo visto prima, Charles Didier, nel corso del suo lungo viaggio in Italia, dal 1827 al 1830, si spinse fino in Sicilia. Percorse l’Isola in lungo e in largo, per circa sei mesi[12], visitò, talora a piedi, non solo le grandi città, come Messina, Catania e Siracusa, o Palermo, ma si avventurò anche nei villaggi dell’interno, anche nei più sperduti. Dobbiamo sottolineare ancora, il suo costante desiderio di conoscere le abitudini, la mentalità, i problemi sociali e politici del popolo siciliano. Perciò cercò, come abbiamo visto, di «farsi siciliano», di conoscere la Sicilia, non come un semplice turista, ma dall’interno, vivendo la vita dei suoi abitanti. Ebbe la fortuna d’essere aiutato, sin dall’inizio del viaggio, a raggiungere questo obiettivo, dagli stessi siciliani. Infatti, della Sicilia, così egli scrisse alla sua amica Hortense Hallart, a Parigi :

«La lettera in cui mi spingete a lasciare questi luoghi divini mi è pervenuta a Palermo e da allora son divenuto più prudente. Raccomandato alla Duchessa di Mondragone, ho accettato l’ospitalità che lei mi ha offerto, e mi trovo a casa sua da cinque o sei giorni, vi starò ancora per altrettanto tempo. Trascorro dolcemente il tempo con gli amici di questa signora gentilissima che ha viaggiato, conosce il mondo e ha una conversazione molto piacevole. La sua casa è assolutamente una grande casa ma vi si vive nella più completa libertà. La sua proprietà terriera si trova all’estremità meridionale della Sicilia a più di cinquecento leghe da Parigi. Il mio viaggio è stato piacevolissimo, sono entrato all’interno delle famiglie siciliane, e vi ho trovato un’ospitalità cordiale. Scriverò sicuramente su questo Paese. Raccolgo degli appunti e li metterò insieme al mio arrivo a Parigi. […] Ho avuto giorni di tristezza, ma più spesso ho percepito l’influenza di questa natura magica, incantatrice; com’è possibile essere tristi sotto questo cielo di Sicilia, in mezzo agli aranci, alle palme, ai templi greci, ai ricordi di gloria, di ricchezza e di felicità di cui quest’isola fortunata è disseminata in ogni dove? Lascerò piangendo questa terra prediletta che ho sognato per tutta la mia giovinezza. Potrei mai trovare a Parigi quel che mi offrono questi luoghi? Potrei mai ritrovarvi questa ospitalità antica e questa vita semplice?»[13].

Charles Didier e la piccola colonia siciliana a Parigi

Lo storico siciliano Michele Amari, durante il suo primo soggiorno a Parigi, dal novembre 1842 al febbraio 1848, conobbe Charles Didier e divenne suo amico. Questa amicizia è dimostrata da un carteggio epistolare Didier-Amari, depositato presso la Biblioteca Nazionale Centrale della Regione Siciliana, che ho pubblicato in appendice all’edizione italiana de La questione siciliana[14]. Si tratta di venti lettere, non tutte datate, che vanno, più o meno, dal gennaio 1844 al marzo 1863. Ho cercato, a lungo, in Italia, in Francia e in Svizzera, eventuali lettere inviate da Amari a Didier ma, fino ad ora, i miei sforzi sono stati vani. Ad ogni modo, altri siciliani a Parigi conobbero Charles Didier. Per esempio, lo scrittore Emanuele Navarro della Miraglia, autore del romanzo La Nana, cosi scrisse:

«[...] da questo momento in poi, Madame Sand si emancipò meglio e più di prima. Cominciò a ricevere in casa sua molta gente ed ordinò di servire il tè a Didier»[15].

Forse lo scrittore siciliano Giovanni Gambini, anche lui in esilio a Parigi, conobbe Charles Didier se, nelle sue Memorie inedite egli cita un frammento delle Mélodies Helvétiques del ginevrino[16]. Un altro siciliano, esiliato a Parigi, che influenzò sicuramente la percezione della realtà siciliana da parte di Didier, fu, secondo Helène Tuzet, Michele Palmieri di Micciché (1799-1863)[17], che era, con il ginevrino, un assiduo abitué della casa di George Sand[18].

Ma la conoscenza di Palmieri da parte di Didier, forse, ci è provata da questa lettera inviata da quest’ultimo ad Amari, datata Amiens, 14 gennaio 1852:

«Mio caro Signor Amari, provo un rimorso verso di voi. Mi avete chiesto di restituirvi presto il libro di Palmieri (Pensées et sovenirs historiques et contemporains? – n.d.r.) ed io non ve l’ho ancora inviato ; non l’ho ancora letto… Sono stato costretto ad assentarmi da Parigi. La prima cosa che farò, quando arriverò a Parigi, sarà di leggere il libro, dopodiché ve lo riporterò immediatamente»[19].

Ritornando ancora a Michele Amari, il suo nome è citato undici volte nel Diario manoscritto dello scrittore svizzero. Un altro celebre siciliano di cui Didier ci parla (13 volte) nel suo Diario è Michele Chiarandà, barone di Friddani. Il 12 gennaio 1848, scoppiò la Rivoluzione siciliana contro il re Ferdinando II di Borbone e il governo rivoluzionario nominò il barone di Friddani suo rappresentante accreditato presso il Governo francese, con Amari che, lasciato in agosto il Ministero delle Finanze, divenne Commissario della Rivoluzione non solo presso la Francia ma anche presso l’Inghilterra[20]. In questo periodo, in Sicilia, il Governo Rivoluzionario ha bisogno di armi per preparare la sua difesa dai prevedibili attacchi delle truppe regolari borboniche. Riguardo a tale problema ho trovato, nel Diario di Didier, all’anno 1849, delle annotazioni su un «affare» di fucili al quale sono associati sia Amari che Friddani. Riportiamo, qui di seguito, solo le più significative :

«21 febbraio [...] Serata da Mad. Mamelin che mi propone un affare di fucili nel quale ci sarebbero 60.000 f. da guadagnare che mi aiuterebbero molto e mi libererebbero [...]».

«22 febbraio. Mi occupo per tutta la mattina dell’affare di cui ieri m’ha parlato mad. [Mamelin – n.d.r.). Incontro, per questo motivo, Friddani inviato dalla Sicilia».

«23 febbraio. Continuo, fin dal mattino le mie corse per l’affare delle armi e vedo, per questo motivo, Amari inviato dalla Sicilia a Parigi e a Londra».

«Marzo. L’affare dei fucili è indubbiamente fallito. Me l’aspettavo».

Infine, il 17 marzo 1849, lo scrittore così annota:

«Incontro gli inviati romani (Beltrami e Pescantini) per i fucili ma è un affare fallito e gli inviati siciliani (Friddani e Amari) che mi chiedono un resoconto scritto sulla questione siciliana».

Qui c’è la prima allusione all’opuscolo dallo stesso titolo, Question Sicilienne, che Didier ha dedicato alla Rivoluzione Siciliana[21]. Ancora, nel Diario leggiamo:

«5 aprile. Friddani mi consegna fr. 500 per il mio opuscolo [La questione Siciliana – n.d.r.]»[22].

«8 aprile. Vedo Amari qui parte questa sera per la Sicilia dove porta una bozza del mio opuscolo per farlo tradurre in italiano. Ne scrivo il post-scriptum».

«13 aprile. Il mio opuscolo sulla Sicilia viene pubblicato, finalmente, oggi. Sfortunatamente si parla della presa di Palermo da parte dei Napoletani, la qualcosa gli toglierebbe ogni sua utilità pratica».

E, a proposito delle notizie contraddittorie che arrivano dalla Sicilia a Didier, a Parigi, leggiamo ancora sul suo Diario:

«18 aprile. Cattive notizie dalla Sicilia».

«20 aprile. Da Friddani. Migliori notizie dalla Sicilia. I Siciliani hanno riconquistato Catania».

«29 aprile. Friddani. Cattive notizie dalla Sicilia. Cintrat m’ha comunicato ieri la conquista o la resa di Palermo che comporta quella dell’isola».

«19 novembre. In casa di Friddani dove incontro una mezza dozzina di siciliani in esilio che hanno avuto quasi tutti un ruolo notevole nell’ultima rivoluzione della Sicilia».

Ho già avuto modo di mostrare sopra che l’opuscolo di Didier Question Sicilienne (pubblicato il 13 aprile 1849, a Parigi) è stato scritto per esplicita sollecitazione di Michele Amari e del barone di Friddani. Ma non basta. Abbiamo la prova che esso è stato scritto da Didier tenendo conto anche delle opere sullo stesso tema pubblicate da Michele Amari, da Isidoro La Lumia e da Michele Pantaleoni, anche questi ultimi, siciliani. Si tratta, per il primo, de La Sicile et les Bourbons (Parigi, gennaio 1849) e, per gli altri due, della Question Sicilienne: Memoire historique sur les droits politiques de la Sicile (Parigi 1849). Scrive, infatti, Didier:

«Rimandiamo i lettori curiosi d’entrare più a fondo nei fatti di questo periodo, a due memorie recenti entrambe molto istruttive: l’una, pubblicata quest’anno dai Signori Pantaleoni e Lumia, l’altra (La Sicile et les Bourbons), scritta dalla penna coscienziosa del Signor Michele Amari, che la sua storia dei Vespri Siciliani ha inserito tra i migliori storici d’Italia»[23].

Basta un rapido confronto tra le tre opere, per accorgersi della notevole influenza avuta da queste fonti siciliane sull’opuscolo Question Sicilienne di Charles Didier. Tutti e tre gli autori cercano di dimostrare, con un linguaggio appassionato e con molti riferimenti storici, il diritto della Sicilia ad avere il suo Parlamento e la sua Costituzione e il furto di questi diritti da parte dei sovrani borbonici dal 1799 al 1848.Vi è una sola differenza: mentre i siciliani chiedono alla Francia e all’Inghilterra insieme un chiaro e definitivo appoggio alla causa della loro Rivoluzione, sciogliendo le ambiguità e le contraddizioni della loro politica, fino a quel momento praticata verso la Sicilia, Didier spera, particolarmente, in un deciso intervento della Francia repubblicana in appoggio alla Sicilia. Infatti egli scrive:

«I Siciliani hanno, da un anno, gli occhi rivolti verso la Francia; ma se la Francia li abbandona e l’Inghilterra tende loro le braccia, è molto chiaro che essi si getteranno nelle braccia dell’Inghilterra».

Ma Didier esaminò, in modo più critico il carattere del «siciliano» in questa straordinaria pagina che ci sembra prefigurare, in anticipo, un po’ le taglienti pagine che su questo argomento scriverà Giuseppe Tomasi di Lampedusa nel suo romanzo Il Gattopardo:

«In Sicilia (n.d.r.) vi è una generale e grossolana ignoranza da non crederci; non è esclusiva caratteristica del lavoratore manuale; l’uomo perbene (galantuomo) e lo stesso cavaliere gli contendono il primato. Tutto ciò non impedisce loro d’avere un alta idea della loro superiorità; essi credono in buona fede d’essere al primo posto del progresso; e nutrono il più profondo disprezzo non solo per gli stranieri ma anche per tutti gli italiani del continente. L’isolano, per essi, è l’uomo modello. Nessun dubbio che egli sia uscito dalla costola di Giove».

E, in merito all’ospitalità siciliana, così, egli la definisce:

«La rarità dei viaggiatori faceva di me un oggetto di stupore; trascinavo con me al mio passaggio intere folle. Non posso lamentarmi della loro inospitalità. Ma essi sono ospitali per curiosità più che per umanità».

Ed ancora sul carattere del «siciliano»:

«Il siciliano unisce la vivacità italiana all’impassibilità saracena; è allo stesso tempo consumato maestro nell’arte della dissimulazione e nella mimica dei lineamenti del volto. Questa stessa contraddizione è intrigante e l’unione di questi due estremi è un interessante oggetto d’osservazione e di studio. Se la Sicilia avesse costumi e passioni politiche, sarebbe la terra delle cospirazioni e il segreto vi sarebbe ben custodito».

Dialoghi Mediterranei, n.11, gennaio 2015

Note

[1] G. B. Noto, Platea della palmosa città di Castelvetrano, manoscritto, Castelvetrano 1732 (Biblioteca Comunale di Castelvetrano).

[2] Ch. Didier, Carolina in Sicilia, tr. it. di G. Carati e G. Pagano, Tip. Fratelli Toffaloni, Medicina 1885: 5-6.

[3] Ibidem: 23-24.

[4] Didier scrisse l’introduzione all’opera di Guglielmo Pepe, L’Italie politique et ses rapports avec la France et l’Angleterre, Venezia 1848 (pubblicata in forma anonima nel 1839).

[5] Cfr. Ch. Didier, Lettere a Gian Pietro Viesseux e a Gino Capponi, Carteggio Viesseux, mss. cassetta 33, Biblioteca Nationale Centrale di Firenze.

[6] Qui mi soffermerò solo sulle opere “italiane” di Didier che si conservano a Ginevra. Chi vuole conoscere tutta la sua produzione letteraria troverà notizie dettagliate nel volume di John Sellards: Dans le sillage du Romantisme. Charles Didier (1805-1864), Paris 1933.

[7] Cfr. Ch. Didier, Noice sur le Royaume de Deux Siciles, «Revue Encyclopédique», tome I, Juin, Paris 1831: 464.

[8] Ibidem:464-465.

[9] Cfr. G. Mazzini, La Giovine Italia ai popoli della Germania e agli uomini liberi della Francia, in SEI, fasc. VI, vol. 1: 385 e ibidem, vol. 10: 24.

[10] Cfr. «Revue de Deux Mondes», Paris 1831, voll. III-IV.

[11] J. Sellards, Dans le sillage du Romantisme, cit.:187.

[12] Cfr. Ch. Didier, La Sicile, in L’Italie pittoresque, Paris 1835: 56.

[13] Cfr. M.me P. De Saman (Hortense Hallart), Les Enchantements de Prudence, Paris 1873:160-161.

[14] Ch. Didier, Question Sicilienne, Paris 1849 (tr. it. La questione siciliana, a cura di G. Falcetta, Palermo 1991).

[15] Cfr. E. Navarro Della Miraglia, Macchiette parigine, Palermo 1974: 67.

[16] Cfr. G. Gambini, Memorie inedite, Palermo 1973: 63.

[17] Cfr. H. Tuzet, Voyageurs français en Sicile au temps du Romantisme (1802-1848), Paris 1945.

[18] Cfr. N. Cinnella, Michele Palmieri di Micciché, Palermo 1976:105, n. 72.

[19] Cfr. Ch. Didier, Lettera a Michele Amari, n. 14, ms. Biblioteca Regione Siciliana, Palermo. Ho scritto “forse” perché il Palmieri di Didier potrebbe anche essere un altro, cioè M. Palmieri, autore della Histoire Constitutionelle de la Sicile, apparsa postuma a Losanna, nel 1847.

[20] Michele Chiarandà, barone di Friddani, nacque a Caltagirone il 14 ottobre 1777, prese parte ai fatti del 1812 e alla Rivoluzione del 1820, in Sicilia, fu costretto ad andare in esilio a Parigi. Morì a Chelles Seine et Marne, vicino Parigi, nel novembre 1855.

[21] Ch. Didier, Question Sicilienne, cit.

[22] Il pagamento è confermato dallo stesso Friddani che, in una sua pubblicazione, riporta la relativa ricevuta firmata da Didier; cfr. Conti dell’Amministrazione della Legazione Siciliana tenuta da Michele Chiarandà barone di Friddani, Parigi 1850: 32.

[23] Ch. Didier, Question Sicilienne, cit.: 13-14.

___________________________________________________________________________

Giovanni Falcetta, già insegnante di materie letterarie, è stato lettore di Lingua, letteratura e cultura italiana, presso il Dipartimento di Scienze linguistiche dell’Università di Tirana, dal 1999 al 2002, e presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Pula (Croazia), dal 2002 al 2006. Ha svolto alcuni progetti di ricerca, nell’ambito della Storia contemporanea, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e presso l’Università degli Studi di Pavia. Ha tradotto diversi classici della letteratura di viaggio, tra i quali si segnala: Charles Didier, La questione siciliana, Novecento, Palermo 1991

____________________________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/io-charles-didier-e-la-recherche-du-temps-perdu-di-marcel-proust/

Click here to print.