La Comunità non abita più qui

Posted By Comitato di Redazione On 1 maggio 2024 @ 02:25 In Cultura,Migrazioni | No Comments

CIP

di Olimpia Niglio

Ogni epoca storica ha ereditato notevoli trasformazioni generando poi altri cambiamenti che inevitabilmente ne hanno creati tanti altri. Ogni epoca storica rimpiange o rinnega un passato in nome di una modernità che non sempre ha prodotto risultati incoraggianti, soprattutto quanto rivolgiamo lo sguardo su alcuni territori della nostra penisola la cui storia è stata molto intensa, importante e produttiva ma le cui sorti non hanno onorato al meglio lo splendore del tempo che è stato.

Questo accade quando le trasformazioni sono determinate da politiche che non sono in grado di valorizzare i territori ma piuttosto di “insabbiarli” all’interno di processi involutivi a favore di altre realtà, spesso certamente meno interessanti ma la cui produttività è stata sempre fonte di attrazione. Così i processi di industrializzazione attivi sin dalla metà del XIX secolo hanno implementato diaspore locali e sovrannazionali impoverendo molte regioni, ricche di comunità attive nell’agricoltura e nella pastorizia, settori particolarmente produttivi ma non più considerati redditizi. Quindi molte comunità, “abbagliate” dalla meccanizzazione di un lavoro apparentemente più consono e adeguato alla modernità, hanno abbandonato le proprie realtà originarie per perseguire “utopici” benesseri.

A partire dalla metà del XIX secolo assistiamo infatti ad un chiaro slancio verso utopiche destinazioni. Italiani utopisti? Analizzando il concetto stesso di “utopista” riscontriamo che si tratta di una persona che non accetta la realtà come si presenta. Così l’individuo tende a costruire due realtà parallele, esprimendo il rifiuto verso il possibile con una chiara fuga verso l’impossibile. L’utopista vive in due differenti mondi. È quanto è accaduto proprio a tanti italiani emigrati a partire dal XIX secolo, immaginando “oltre” (non sempre ben definito) un mondo migliore ma allo stesso tempo restando ancorati a quella cultura e a quelle tradizioni che hanno contribuito a costruire nuovi scenari urbani e nuove comunità in terre tutte da esplorare.

Ma in realtà è proprio in questa continua ricerca del “buon luogo” che si ritrova la radice originaria dello stesso termine “utopia”. In una pubblicazione curata da Nicoletta Boscherio presso la Casa d’Arte Futurista Depero in Rovereto la studiosa afferma che

«[…] la parola utopia deriva dal greco οὐ “non” e τόπος “luogo” e significa “non luogo”. Il termine coniato da Tommaso Moro nel 1516 porta con sé un doppio significato, dovuto all’identica pronuncia in inglese di utopia e eutopia che vuol dire “buon luogo”. L’utopia diventa così il “buon luogo” che si pone come modello, talvolta interpretato come qualcosa di auspicabile ma irrealizzabile o inaccessibile o altrimenti inteso come un’occasione capace di orientare forme di rinnovamento sociale».

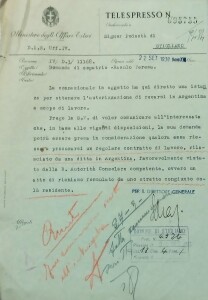

Archivio Storico Comunale di Stigliano. Domanda di espatrio per l’Argentina (ph. Olimpia Niglio, 2024)

Ecco che la ricerca del “buon luogo” è quanto aveva attratto tanti italiani ad affrontare l’ignoto e quindi spesso quei luoghi idealmente costruiti a più riprese per raggiungere quelle destinazioni in cui poter costruire e realizzare il proprio futuro.

Questi ideali avevano smosso tanti artigiani, contadini, commercianti e famiglie desiderose di costruire una vita migliore verso mete conosciute solo attraverso racconti di altri o attraverso poche righe di giornali, a non tutti accessibili in quanto analfabeti. Le destinazioni del “buon luogo” avevano riguardato in particolare il nord Italia per poi avventurarsi fino anche oltreoceano, in Venezuela, Brasile e Argentina, Colombia, Messico e tanti altri Paesi principalmente del continente americano.

A ricordare soprattutto le imprese italiane oltreoceano proprio nel 2015, nell’anno dell’Italia in America Latina (2015-2016), sono stati tanti gli eventi promossi nei rispettivi Paesi coinvolti ma non sono mancate importanti iniziative che hanno visto convergere diverse accademie, istituzioni culturali ed universitarie anche in Italia con la realizzazione di ambiziosi progetti internazionali di ricerca finalizzati ad approfondire inedite pagine di storia.

Tuttavia, nell’ultimo decennio, gli studi sull’emigrazione italiana sono aumentati e lo dimostrano anche i numerosi volumi pubblicati da autorevoli studiosi nonché i programmi di ricerca attivi sulla Diaspora Italiana sia presso istituti universitari nonché presso fondazioni pubbliche e private.

E proprio queste imprese utopiche hanno segnato il destino di tanti territori e in particolare delle aree interne della nostra penisola, molte nelle regioni più prossime al Mediterraneo e quindi verso il sud. Nonostante queste regioni siano state la culla di processi evolutivi illuminanti e progrediti che hanno segnato la storia della cultura italiana, oggi sono solo scrigni pieni di ricordi all’interno di archivi abbandonati e polverosi che “gridano vendetta” verso un mondo sordo, assopito e annebbiato da una modernità capace solo di produrre vera povertà. Tanti gli archivi abbandonati, non catalogati, non rigenerati ma abitati da una gran polvere che quotidianamente affonda le memorie del passato lasciando che il tempo ne segni definitivamente il proprio destino.

Intanto quella povertà da cui in passato si fuggiva, non era vera povertà perché era ricca di cultura, di tradizioni, di conoscenze e di operosità creativa; diversamente tutto questo è stato annientato dall’abbagliante finto progresso che invece ha prodotto involuzione, perdita delle culture locali e quindi abbandono dei territori.

Percorrendo le strade delle aree interne del sud Italia, in particolare della Puglia e della Basilicata non è difficile imbattersi in paesaggi di strabiliante bellezza dove tutto sembra essersi fermato ad un “tempo che fu” e i cui campi arati a grano e ad olivi conservano tra le spighe e i rami verdeggianti ancora la memoria dei canti dei contadini erranti nelle campagne al ritorno dalle fatiche dopo una lunga giornata di lavoro. Quel lavoro era segnato da antichi saperi, tradizioni e operosità illuminata che non ha trovato alcuna accoglienza all’interno dei processi meccanizzati verso cui queste comunità si sono poi dirette immaginando mondi e futuri migliori.

Le culture locali sono state così “mortificate” in nome di una modernità che ha solo prodotto il vero impoverimento, quello culturale senza il quale – oggi e per sempre – non è possibile pensare ad alcuno sviluppo e ad alcun progresso.

Quotidianamente, soprattutto nella stagione invernale e primaverile, banchi di nebbia che occludono la vista di questi territori sembrano voler preservare le tante memorie di quanti hanno lasciato per sempre questi territori per perseguire utopiche mete di benessere, senza intendere che l’agognata prosperità era e continua ad essere proprio in questi luoghi.

Luoghi segnati da architetture che nascono dalla terra, dove il colore della pietra locale segna una chiara continuità tra ciò che la natura ci ha donato e ciò che l’uomo ha edificato. Tutto questo dà vita ad un interessante paesaggio culturale in cui la conoscenza delle risorse del territorio rende uniche le sue trasformazioni, chiare espressioni di una creatività ed artisticità davvero unica e geniale. Percorrendo le strade isolate e abbandonate di tanti borghi che costellano soprattutto gli altopiani delle aree interne della Lucania, non è difficile infatti imbattersi ad osservare tipologie costruttive innovative e ancora oggi veramente sostenibili, e soprattutto chiare testimonianze di un fare artigianale che non ha eguali, fondamento e sostrato di quella ricchezza culturale che non è stata compresa e che il tempo, seppure “grande scultore”, ha saputo preservare nei suoi più alti valori.

Rudere di un’antica abitazione contadina nel centro storico di Stigliano, Basilicata 2024 (ph. Olimpia Niglio)

A guardar bene, in questi territori il tempo sembra essersi fermato per sempre e qui è possibile ascoltare la bellezza dell’armonico silenzio che avvolge tutto quanto il vento ancora non ha scalfito del tutto, perché la comunità non abita più qui, la gente è andata via, i luoghi sono abbandonati.

Una poesia del poeta Pio Rasulo di Stigliano già all’inizio degli anni ’60 del XX secolo ne raccontava le sorti così, come nella poesia dedicata all’amico emigrato Rocco Montano.

Da noi è sempre inverno

di Pio Rasulo

Da noi è sempre inverno

Il nostro cielo sul cuore ci pesa

ed è un morir senza speranze

in quell’eterno esilio.

Presto alzeremo le vele

E verso nuovi mondi

Dirigeremo la prora.

Fantastici mondi,

ove è primavera tutto l’anno

resteranno i corvi

ad ingozzarsi qui

nei campi di favette

e le cataste di legni a guardia

dei muri scalcinati

Oggi tante le finestre che si aprono su questi paesaggi silenziosi e scrigni preziosi di tesori antichi che per fortuna la modernità non ha valorizzato perché diversamente avremmo perso anche le tracce di quella che è stata una produttiva comunità. Oggi non ci resta che riscoprirne i valori imparando a leggere i grandi libri di pietra caratterizzati dai borghi dove – come afferma Paul Valéry (1988: 61) – «il futuro non sarà più quello di una volta».

Dialoghi Mediterranei, n. 67, maggio 2024

Ringraziamenti

Un ringraziamento speciale al Sig. Rocco Derosa di Stigliano per la collaborazione e l’amore con cui custodisce i tesori della sua terra.

Riferimenti bibliografici

Boschiero Nicoletta, La città utopica. Dalla metropoli futurista all’EUR 42, Museo MART, Rovereto 2016.

Corti Paola, Storia delle migrazioni internazionali, Laterza, Roma-Bari, 2003.

Franzina Emilio, Traversate. Le grandi migrazioni transatlantiche e i racconti italiani del viaggio per mare, Editoriale Umbra, Foligno 2003.

Romeo Marta, L’altra Basilicata. Per una storia dell’emigrazione: fonti e linee di ricerca, Edizioni Osanna, Venosa 2000.

Teti Vito, La restanza, Giulio Einaudi editore, Torino 2022.

Tirabassi Maddalena (a cura di), Itinera. Paradigmi delle migrazioni italiane, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 2005

Valéry Paul, Orientem versus [1938], in Regards sur le monde actuel et autresessais, Paris, Gallimard, coll. «Folio essais», 1988.

_____________________________________________________________

Olimpia Niglio, architetto, PhD e Post PhD in Conservazione dei Beni Architettonici, è docente di Restauro e Storia dell’Architettura comparata. È Professore presso la facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di Pavia. Dal 2012 a tutto il 2021 è stata Professore presso la Hosei University (Tokyo), la Hokkaido University, Faculty of Humanities and Human Sciences e presso la Kyoto University, Graduate School of Human and Environmental Studies in Giappone. È Visiting Professor in numerose università sia americane che asiatiche. Dal 2016 al 2019 è stata docente incaricato svolge i corsi di Architettura sacra e valorizzazione presso la Pontificia Facoltà Teologica Marianum ISSR, con sede in Vicenza, Italia. È membro ICOMOS – International Council on Monuments and Sites – e ACLA – Asian Cultural Landscape Association. È Vice Presidente dell’ISC PRERICO, Places of Religion and Ritual, ICOMOS – International Council on Monuments and Sites – e Vice Presidente ACLA – Asian Cultural Landscape Association. È President RWYC.

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-comunita-non-abita-piu-qui/

Click here to print.