La mafia secondo Leonardo Sciascia

Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2021 @ 01:59 In Cultura,Letture | No Comments

Noi sappiamo cos’è la mafia in Sicilia [1].

Ricorre quest’anno il centenario della nascita e il 32° anniversario della morte di Leonardo Sciascia (1921-1989). Gli anniversari sono i momenti peggiori per parlare o scrivere criticamente di un autore. Sciascia, peraltro, è stato un autore che ha sempre amato le polemiche ed è stato uno dei più grandi polemisti del 900. Anche per questo non meritava di essere sommerso da un diluvio di parole retoriche. Ma così va il mondo, cosicché anche quelli che, fino a poco tempo fa, dicevano e scrivevano che era giunta l’ora di smettere di leggerlo, si sono uniti al coro delle celebrazioni.

Sciascia, con Pasolini, è stato uno degli autori più controversi del 900. Negli ultimi vent’anni della sua vita, almeno a partire da Il contesto (1971), è stato attaccato da più parti: Gerardo Chiaromonte ed Emanuele Macaluso gli hanno dato del qualunquista [2]; Giorgio Amendola nel 1977 l’ha chiamato vigliacco e disfattista [3]; L’affaire Moro, oggi glorificato, quando uscì nel 1978, ignorato e incompreso da tanti, condusse Eugenio Scalfari ad evocare La trahison des clercs; non parliamo del putiferio che scatenò nel 1987 l’articolo pubblicato dal principale quotidiano nazionale, con il titolo redazionale, I professionisti dell’antimafia.

Si arrivò a dire che era stato “stregato” dalla mafia; e non si è voluto capire che in tutte le sue opere Sciascia ha messo alla berlina ogni forma di cultura mafiosa (da quella espressa da Capuana e Pitrè a quella di Don Peppino Genco Russo).

Si arrivò a dire che era stato “stregato” dalla mafia; e non si è voluto capire che in tutte le sue opere Sciascia ha messo alla berlina ogni forma di cultura mafiosa (da quella espressa da Capuana e Pitrè a quella di Don Peppino Genco Russo).

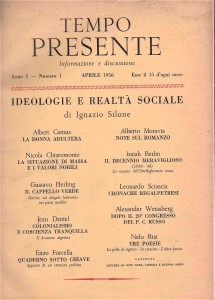

In questo articolo focalizzerò la mia attenzione su un testo poco noto dello scrittore siciliano. Eppure si tratta della sua prima articolata riflessione sul fenomeno mafioso, come indica il suo stesso titolo La Mafia. Il pezzo uscì nel lontano 1957 sulla combattiva rivista Tempo Presente di Ignazio Silone. Per raccoglierlo qualche anno dopo nel suo primo libro di critica letteraria e di costume Pirandello e la Sicilia (Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 1961).

Sciascia non ha mai amato essere considerato un mafiologo; eppure non conosco scrittori che hanno scritto quanto lui sulla mafia e sulla cultura mafiosa. A lui dobbiamo soprattutto l’idea originale secondo cui il vero spirito mafioso si annida in ogni forma di potere assoluto. Per questo non conosce confini geografici e ha avuto nella storia molteplici incarnazioni, dagli antichi Tribunali della Santa Inquisizione ai più recenti campi di concentramento e gulag.

Sciascia non ha mai amato essere considerato un mafiologo; eppure non conosco scrittori che hanno scritto quanto lui sulla mafia e sulla cultura mafiosa. A lui dobbiamo soprattutto l’idea originale secondo cui il vero spirito mafioso si annida in ogni forma di potere assoluto. Per questo non conosce confini geografici e ha avuto nella storia molteplici incarnazioni, dagli antichi Tribunali della Santa Inquisizione ai più recenti campi di concentramento e gulag.

Sciascia comincia a scrivere di mafia in anni in cui pochi ne parlavano e molti ne negavano perfino l’esistenza. Lo ricorderà lo stesso Autore, con un po’ di civetteria, un anno prima di lasciarci:

«Ho dovuto fare i conti da trent’anni a questa parte prima con coloro che non credevano o non volevano credere all’esistenza della mafia e ora con coloro che non vedono altro che mafia. Di volta in volta sono stato accusato di diffamare la Sicilia e di difenderla troppo. […]. Non sono infallibile, ma credo di aver detto qualche inoppugnabile verità. Ho 67 anni, ho da rimproverarmi e da rimpiangere molte cose; ma nessuna che abbia a che fare con la malafede, la vanità e gli interessi particolari. Non ho, lo riconosco, il dono dell’opportunità e della prudenza. Ma si è come si è» [4]

Leonardo Sciascia ha studiato la mafia con la stessa libertà e la stessa passione che ha attribuito ad uno dei maggiori studiosi siciliani di tradizioni popolari: «In piena libertà, senza quelle remore, quelle preoccupazioni, quelle direttrici (e quei disguidi) che la carriera accademica impone, da anni Antonino Uccello studia le tradizioni popolari siciliane» (Leonardo Sciascia, Quaderno, Palermo 1991: 116-119). Anche per questo Sciascia ha potuto dire sulla mafia quello che gli storici accademici non hanno mai voluto o potuto dire.

Mafia siculo-americana, Razza e storia, Mafia e classi dirigenti

Mafia siculo-americana, Razza e storia, Mafia e classi dirigenti

Il filologo Paolo Squillacioti, che ha curato la nuova edizione Adelphi delle Opere di Leonardo Sciascia, nel 2010 ha raccolto nel volume Il fuoco nel mare un gruppo di racconti dispersi (1947-1975) del nostro scrittore. Tra questi almeno tre, più o meno direttamente, fanno riferimento al fenomeno mafioso: Il signor T protegge il paese (1947); 10 luglio 1943; Una kermesse (1949). I tre racconti, inediti fino al 2010, descrivono con realismo la vita quotidiana di Racalmuto (AG) tra gli ultimi mesi di regime fascista, lo sbarco a Licata del 10 luglio 1943 delle truppe anglo-americane e l’ingresso dei soldati americani a Racalmuto. In uno di questi racconti si nota con arguzia: «gli storici possono rompersi la testa, a tentare di capire come mai un segreto rigorosamente custodito al vertice degli eserciti alleati (lo sbarco in Sicilia) non fosse per tanti siciliani un segreto»[5]. I tre racconti anticipano quanto lo stesso autore scriverà ne Le parrocchie di Regalpetra (Laterza 1956), descrivendo l’insediamento di un pregiudicato mafioso a sindaco di Racalmuto, con la copertura dei nuovi padroni americani. L’episodio, come vedremo, lascerà un segno indelebile nella memoria di Sciascia. Squillacioti, oltre a rilevare l’importanza che hanno sempre avuto le microstorie nella sua opera, ricorda anche queste sue parole: «la letteratura […] sempre detiene e comunica più verità di quelle discipline che si ritiene attingano alla più oggettiva verità»[6].

Ma, l’anno successivo alla pubblicazione delle Parrocchie, Sciascia pubblica nella rivista Tempo Presente di Ignazio Silone un lungo articolo intitolato La mafia. In questo articolo, che ha la forma di un vero e proprio saggio, si trova la prima organica espressione dell’originale concezione sciasciana del fenomeno mafioso. Lo scrittore articola e sviluppa il suo pensiero a zig zag in modo polemico e problematico. Prende le mosse da una intervista concessa al quotidiano milanese Il Giorno, nell’estate del 1956, dall’allora Presidente della Regione Siciliana, Giuseppe Alessi. In un momento storico in cui «Palermo pareva diventata la Chicago dei tempi del proibizionismo», osserva Sciascia, l’on. Alessi, con «allarmante candore», pur riconoscendo i mali della sua Isola, invita l’intervistatore a guardare “la mafia del nord” coi suoi aggiotaggi e giochi di borsa:

Ma, l’anno successivo alla pubblicazione delle Parrocchie, Sciascia pubblica nella rivista Tempo Presente di Ignazio Silone un lungo articolo intitolato La mafia. In questo articolo, che ha la forma di un vero e proprio saggio, si trova la prima organica espressione dell’originale concezione sciasciana del fenomeno mafioso. Lo scrittore articola e sviluppa il suo pensiero a zig zag in modo polemico e problematico. Prende le mosse da una intervista concessa al quotidiano milanese Il Giorno, nell’estate del 1956, dall’allora Presidente della Regione Siciliana, Giuseppe Alessi. In un momento storico in cui «Palermo pareva diventata la Chicago dei tempi del proibizionismo», osserva Sciascia, l’on. Alessi, con «allarmante candore», pur riconoscendo i mali della sua Isola, invita l’intervistatore a guardare “la mafia del nord” coi suoi aggiotaggi e giochi di borsa:

«Come l’Alessi, sono molti i siciliani che in buona fede riducono la mafia a sporadici fatti delinquenziali e ritengono che sia un’offesa alla Sicilia ammettere l’esistenza di un’associazione per delinquere con vasto raggio d’azione e con precisi addentellati nella vita pubblica. Sono sicuro […] che l’Alessi, vivendo tra Caltanissetta e Palermo e con la sua notevole esperienza di avvocato penalista, non ignora le vere proporzioni del fenomeno, né le collusioni ormai universalmente riconosciute tra mafia e classe dirigente» [7].

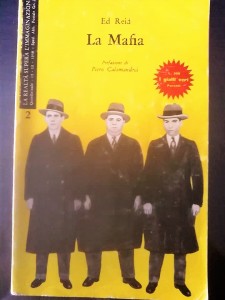

A questo punto Sciascia passa ad analizzare criticamente due libri editi nel 1956 che affrontano, da due diversi punti di vista, lo stesso tema. Il primo, intitolato La Mafia, opera del giornalista americano Ed Reid, era stato pubblicato in Italia dall’editore Parenti e si avvaleva anche di una importante Prefazione di Piero Calamandrei. Secondo Sciascia Reid tende a dilatare la materia e in certi punti a romanzarla. Ma coglie un elemento di verità laddove individua lo stretto legame esistente tra la mafia siciliana e quella americana. Il legame è rafforzato dal continuo flusso di emigrati siciliani negli USA. È stata accertata, infatti, la necessità di un’organizzazione clandestina per far partire dalla Sicilia, e assicurare loro solidale ricezione in America. Risulta, infatti, che gran parte degli emigrati negli Usa dovevano rendere conto alla Giustizia italiana:

A questo punto Sciascia passa ad analizzare criticamente due libri editi nel 1956 che affrontano, da due diversi punti di vista, lo stesso tema. Il primo, intitolato La Mafia, opera del giornalista americano Ed Reid, era stato pubblicato in Italia dall’editore Parenti e si avvaleva anche di una importante Prefazione di Piero Calamandrei. Secondo Sciascia Reid tende a dilatare la materia e in certi punti a romanzarla. Ma coglie un elemento di verità laddove individua lo stretto legame esistente tra la mafia siciliana e quella americana. Il legame è rafforzato dal continuo flusso di emigrati siciliani negli USA. È stata accertata, infatti, la necessità di un’organizzazione clandestina per far partire dalla Sicilia, e assicurare loro solidale ricezione in America. Risulta, infatti, che gran parte degli emigrati negli Usa dovevano rendere conto alla Giustizia italiana:

«uomini che vivevano alla costa perché ricercati o per vocazione al brigantaggio vero e proprio, omicidi abigeatari e ricettatori che da un momento all’altro temevano che il braccio della legge dovesse piombare su di loro, pregiudicati che – a ragione o a torto – si sentivano costantemente pesare lo sguardo del carabiniere […]. Si capisce che, stante la potenza che i mafiosi siciliani venivano acquistando in America, non potevano fare a meno di rivolgersi a loro anche gli onesti che la miseria costringeva ad emigrare: e non è certo che, una volta in America, venissero avviati a un lavoro onesto»[8].

Particolarmente interessante appare una digressione che dimostra la profonda conoscenza di Leonardo Sciascia della psicologia sicula:

«Personalmente, dalla conoscenza di molti siciliani d’America, ho tratto l’impressione che in loro il fatto di far parte della mafia o di doverla subire assume un valore, direi, legalitario. Associandosi a un pragmatismo elementare, a una religione del benessere e della ricchezza, alla mistica della concorrenza, nel povero bracciante siciliano trapiantato negli Stati Uniti, il concetto di mafia è ben lontano dal perdere quel carattere morale che persino Vittorio Emanuele Orlando aveva avallato. Il siciliano d’America ha subìto una specie di arresto psicologico e morale al momento, indubbiamente traumatico, in cui a causa della povertà o della persecuzione della legge è stato costretto ad emigrare» [9].

Notevole appare anche quest’altra osservazione critica che tornerà in altri testi dello scrittore di Racalmuto:

«Così come il suo dialetto non ha subìto evoluzione (chi volesse comporre un lessico di parole ormai in disuso – per esempio burcetta per forchetta, bunaca per giacca, muccaturi per fazzoletto, ecc. – dovrebbe cercare tra i siciliani d’America), così come la Sicilia è ferma nel suo ricordo, sicché tornandoci si stupisce oggi di trovare l’elettricità e l’acqua e la radio nelle case, così la mafia è rimasta per lui quella che era 40 anni or sono»[10].

Sciascia si mostra anche consapevole del peso politico della mafia negli USA. Mentre nella vecchia Sicilia il controllo capillare del territorio e del voto si esercita in modo artigianale, nella little Italy esso ha ormai assunto modalità industriali.

Ma, di fronte ad una affermazione di tipo razzista del giornalista americano, Sciascia prende immediatamente le distanze, sollevando una fondamentale questione di metodo di cui appare evidente l’origine gramsciana [11]:«non è partendo dalla razza che si può gettar luce sul fenomeno: bisogna, ancora e sempre, partire dalla storia e risolverlo in essa»[12].

Ma, di fronte ad una affermazione di tipo razzista del giornalista americano, Sciascia prende immediatamente le distanze, sollevando una fondamentale questione di metodo di cui appare evidente l’origine gramsciana [11]:«non è partendo dalla razza che si può gettar luce sul fenomeno: bisogna, ancora e sempre, partire dalla storia e risolverlo in essa»[12].

A questo punto Sciascia propone una sommaria storia della mafia, sostenendo che essa, da fenomeno rurale, quale era originariamente in Sicilia, in America è diventata «espressione deteriore del capitalismo industriale» pur rimanendo «fedele alla classe padronale»: così, mentre in Sicilia difendeva il feudo dalla fame di terra dei contadini, negli USA sovrintende a «forme sanguinose di crumiraggio» (ivi: 167-168).

Sciascia, in questo saggio, mostra di aver fatto sua la lettura di classe dei sociologi marxisti; arriva persino ad affermare che «dove la coscienza di classe manca, la mafia riesce a sostituirsi al sindacato» (ivi: 169). Eppure non manca di mostrare la sua maggiore duttilità riconoscendo la necessità di «considerare un’infinità di scarti e di eccezioni: per esempio, a Bagheria, in provincia di Palermo, la mafia ha agito da ente di riforma, grazie alla paura che ha saputo incutere nei proprietari latifondisti, ha creato la piccola proprietà» (ivi:168). Tuttavia, pur consapevole dei rischi connessi ad ogni generalizzazione, propone una definizione della mafia che riterrà ancora valida più di vent’anni dopo:

«una associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si pone come elemento di mediazione tra la proprietà e il lavoro; mediazione, si capisce, parassitaria e imposta con mezzi violenti» [13].

Per spiegare l’alzata di testa della mafia alla fine della seconda guerra mondiale, dopo i duri colpi che le aveva inferto il regime fascista [14], lo scrittore siciliano se la prende con le truppe anglo-americane sbarcate a Licata il 10 luglio del 1943. Secondo Sciascia, infatti, quando gli Americani sbarcano in Sicilia, una delle prime cose che fanno è quella di insediare nei Comuni i mafiosi più noti; da quel momento tutti comprendono che «la mafia avrebbe avuto una specie di estate di S. Martino» e aggiunge:

«Sarebbe interessante fare un elenco di tutti i capimafia che sotto l’AMGOT trovarono cariche e prebende; e dire come, sotto così esperte mani, subito si organizzò il mercato nero. C’è da chiedersi se ufficiali di Stato Maggiore non portassero, insieme ai piani dello sbarco, precise liste di persone di fiducia che – guarda caso! – erano poi il fiore dell’onorata società: nel qual caso avremmo la prova migliore della potenza della mafia americana e del rapporto da questa costantemente mantenuto con la mafia siciliana» [15].

Nelle pagine seguenti Sciascia si sofferma ad analizzare il caso del boss mafioso Vito Genovese, di cui si occupa Ed Reid nella parte centrale del suo libro evidenziando, in particolare, le coperture politiche ricevute da parte del colonnello Poletti, Responsabile dell’AMGOT a Palermo. Il Poletti nel 1993 ha rilasciato al prof. Gianni Puglisi una incredibile intervista in cui, per smentire le accuse che gli sono state rivolte, arriva ad affermare, nel vecchio stile mafioso, che «la mafia è un’invenzione intellettuale» [16].

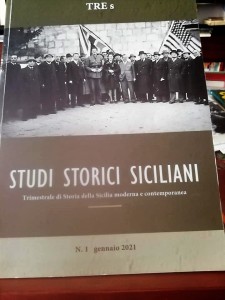

Proprio mentre scrivo queste righe, ricevo il primo numero del trimestrale Studi Storici Siciliani, diretto da Gero Difrancesco e Marcello Saija, stampato a Caltanissetta il 25 gennaio 2021. Colpisce la bella foto inedita che illustra la copertina della rivista. Come spiega Gero Difrancesco la foto, scattata da un fotografo amatoriale, ritrae i protagonisti dell’incontro che si tenne a Mussomeli (CL), il paese di Don Peppino Genco Russo, tra la fine del 1943 e gli inizi del 1944, tra il maggiore inglese D. Morley Fletcher, comandante dell’AMGOT della Valle del Platani, il prefetto di Caltanissetta Arcangelo Cammarata, i sindaci e i maggiorenti del territorio sottoposto alla giurisdizione dell’Allied Military Government.

Proprio mentre scrivo queste righe, ricevo il primo numero del trimestrale Studi Storici Siciliani, diretto da Gero Difrancesco e Marcello Saija, stampato a Caltanissetta il 25 gennaio 2021. Colpisce la bella foto inedita che illustra la copertina della rivista. Come spiega Gero Difrancesco la foto, scattata da un fotografo amatoriale, ritrae i protagonisti dell’incontro che si tenne a Mussomeli (CL), il paese di Don Peppino Genco Russo, tra la fine del 1943 e gli inizi del 1944, tra il maggiore inglese D. Morley Fletcher, comandante dell’AMGOT della Valle del Platani, il prefetto di Caltanissetta Arcangelo Cammarata, i sindaci e i maggiorenti del territorio sottoposto alla giurisdizione dell’Allied Military Government.

Nella foto sono riconoscibili, tra gli altri, accanto al Prefetto, il famoso Don Calò Vizzini, sindaco di Villalba (CL), capo riconosciuto della mafia siciliana. Difrancesco, oltre ad evidenziare che tra i Sindaci e i Prefetti designati dall’AMGOT molti avevano legami stretti con Cosa Nostra, accenna alla fitta rete clientelare tessuta in quel periodo, nella provincia di Caltanissetta, dall’uomo politico democristiano Calogero Volpe, facendo riferimento al libro Esperienze e riflessioni (Laterza 1974) di Danilo Dolci [17].

Sciascia rimarcherà più volte, in tempi e luoghi diversi, il contributo decisivo dato dall’AMGOT, tra il 1943 e il 1945, alla rinascita della mafia in Sicilia. Ne parla diffusamente ed ironicamente nel suo Candido (1977) e molto seriamente in Sicilia come metafora (1979). Ma è particolarmente incisivo in una delle sue ultime interviste quando afferma:

«la mafia, che era stata combattuta dal fascismo – due mafie non avrebbero potuto coesistere – si è avvantaggiata dallo sbarco americano in Sicilia. Insediati dagli americani in posti chiave delle istituzioni, i mafiosi, oltre al prestigio, hanno esercitato un potere politico quotidiano: presiedevano alla distribuzione di pane e viveri, offrivano coperte, fornivano la penicillina, il ‘rimedio miracoloso’ di cui è difficile oggi immaginare cosa poteva significare in quel tempo. Il pane, la penicillina, le coperte …ecco il potere di cui i mafiosi si erano trovati investiti dagli americani»[18].

Evidentemente ha lasciato il segno nella sua memoria la scena vista coi propri occhi nel 1943 a Racalmuto, quando delinquenti e mafiosi cominciarono a gridare “Viva la libertà!” e “Viva la repubblica stellata!” subito dopo essere stati liberati dalle forze americane di occupazione [19].

La parte conclusiva del saggio sciasciano del 1957 è dedicata all’analisi del libro del Maggiore dei Carabinieri, Renato Candida, comandante del gruppo CC di Agrigento, pubblicato l’anno precedente. Si tratta di un testo importante, ricco di dati di prima mano, frutto dell’osservazione diretta di un ufficiale dell’Arma che, non a caso, dopo la pubblicazione del libro verrà trasferito nel nord Italia. Sciascia tornerà a parlare del lavoro del Candida nel novembre del 1988, in un suo importante articolo pubblicato su La Stampa, poi raccolto insieme ad altri nel libro A futura memoria (se la memoria ha un futuro), dove ne fa un gran bel ritratto (ivi: 161-164).

Secondo Sciascia i libri di Candida e di Reid si integrano e si completano a vicenda. La tesi del Reid – che la mafia nelle sue diramazioni internazionali abbia in Sicilia la sua base centrale – anche se non comprovata dal Candida viene avvalorata almeno per quel che riguarda l’identità di metodi usati. Quando il Candida dice che «l’evoluzione mafiosa, in senso economico, abbraccia quanti più campi è possibile: dal commercio della birra [...], della frutta, della carne da macello, delle sigarette da contrabbando, del pesce, della verdura, dello zolfo e sottoprodotti, del salgemma; agli appalti dei lavori stradali, edili, agricoli, minerari e, infine, alla pseudo-sorveglianza (qui detta guardiania)», quando Candida dice questo non si può più dubitare dell’organizzazione unitaria della mafia siculo-americana.

Candida, pur non essendo siciliano, è venuto in Sicilia senza pregiudizi; ed essendo intelligente ha capito presto che la mafia è un problema molto complesso, che non si esaurisce nella fenomenologia delittuosa. Egli sa, ad esempio, che a Favara la mafia prospera in un ambiente sociale molto favorevole, perché la popolazione ha un basso tenore di vita e scarse possibilità di lavoro; a Palma di Montechiaro oltre il 65% della popolazione è analfabeta, migliaia di uomini per tutto l’anno è in ozio forzato; a Siculiana 1600 braccianti lavorano 120 giorni l’anno per 600 lire giornaliere; in tutti i Comuni della provincia agrigentina l’infanzia è brutalmente sfruttata, dodicenni appena vengono strappati all’affetto materno e all’educazione scolastica per essere adibiti a lavori pesanti che logorano il fisico.

La mafia studiata dal Candida è la mafia della provincia agrigentina legata alla terra e alla zolfara ma che si va evolvendo verso forme di delinquenza gangsteristica.

«La tesi principale del Candida è questa: che nessun fatto delittuoso (a parte quelli cosiddetti d’onore: e anche in questi bisogna considerare una notevole ‘tara’ mafiosa) avviene in Sicilia al di fuori della mafia e che ogni reato contro la proprietà e la persona emana, se non direttamente, almeno con la tacita approvazione della ‘onorata società’. O meglio: tutti i delitti oscuri, in cui l’identificazione del colpevole è difficile se non addirittura impossibile, sono compiuti, o almeno avallati, dalla mafia (ivi: 175).

A questo punto Sciascia fa una digressione sull’uso che le forze dell’ordine hanno sempre fatto della figura del cosiddetto confidente e dell’istituto della pena del confino, retti entrambi da rischiosi margini di discrezionalità (ivi: 175-176), che tralasciamo in questa sede per soffermarci, invece sulla scoperta, compiuta dal Candida, di una cosiddetta “mafia di sinistra” che incuriosisce lo scrittore di Racalmuto:

«Di una mafia di sinistra (avendo finora i partiti di sinistra monopolizzato la lotta contro la mafia) nessuno prima del Candida aveva parlato: eppure esiste, e in molti centri dell’agrigentino riesce a battere sistematicamente la mafia di centro-destra. Ciò non toglie che l’essenza della mafia risieda in quell’ideale d’ordine di cui si è detto. Peraltro è da osservare che la scelta di un partito in Sicilia è determinata da circostanze che niente hanno a che fare con un ideale politico (eccezion fatta per il bracciantato agricolo che segue la bandiera comunista con religiosa speranza): rivalità di gruppi, di famiglie o semplicemente di individui; gelosie e invidie (ivi: 177-178).

Particolarmente originale risulta comunque la conclusione di Sciascia:

«Pur ritenendo valida l’interpretazione classista che le sinistre danno della mafia, sul piano della cronaca non va trascurata la collisione che tra mafia e partiti di sinistra si realizza in certi Comuni dell’agrigentino (ivi: 179)

Inoltre, nel ribadire il rapporto organico esistente tra mafia e classi dirigenti, respinge nettamente la rappresentazione folcloristica che generalmente se ne fa:

«nella fantasia di coloro che non conoscono la Sicilia, la connivenza dei membri della classe dirigente coi mafiosi si configura in convocazioni e riunioni segrete, in un meccanismo deliberatorio e tribunalizio. In realtà tale connivenza si realizza in modo indiretto, attraverso un giro di amici degli amici così largo da rendere impossibile un risultato d’indagine che valga veramente a provare il rapporto tra un uomo politico e l’associazione mafiosa. […]. Qualche uomo politico ha creduto, agli inizi della propria carriera, di potersi servire della forza elettorale della mafia con machiavellica disinvoltura, con la riserva mentale di non corrispondere, una volta eletto, agli impegni, peraltro non espliciti, in cui veniva a cadere (ivi: 179-180).

Per concludere con un’affermazione profetica che, non a caso, ricorderà più volte negli anni successivi:

«in Sicilia la mafia è una forza. […]. Se dal latifondo riuscirà a migrare e a consolidarsi nella città, se riuscirà ad accagliarsi intorno alla burocrazia regionale, se riuscirà ad infiltrarsi nel processo d’industrializzazione dell’isola, ci sarà ancora da parlare, e per molti anni, di questo enorme problema (ivi: 180).

Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio 2021

Note

[1] Affermazione di Leonardo Sciascia nel corso della tavola rotonda, organizzata dal settimanale L’Espresso, il 12 novembre 1970, tra lo scrittore di Racalmuto, Michele Pantaleone e il Presidente della Commissione antimafia Francesco Cattanei. Il testo integrale degli interventi, svolti nel corso del confronto, è stato riprodotto da Gino Pantaleone in appendice al suo libro, Servi disobbedienti, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2016: 205-219.

[2] Si rimanda al riguardo all’ottima antologia critica curata da Antonio Motta, Leonardo Sciascia: la verità, l’aspra verità, Lacaita Editore, Manduria 1985: 367-444. A queste critiche Sciascia replicò in un articolo, poco noto, intitolato A proposito del mio qualunquismo, pubblicato nel 1973 dalla rivista Quaderni siciliani.

[3] Cfr. Aa.Vv., a cura di Domenico Porzio, Coraggio e viltà degli intellettuali, Mondadori Milano, 1977.

[4] La Stampa, 6 agosto 1988, ora in Leonardo Sciascia A futura memoria (se la memoria ha un futuro), Bompiani Milano 1988: 154.

[5] Leonardo Sciascia, Il fuoco nel mare. Racconti dispersi (1947-1975), a cura di Paolo Squillacioti, Adelphi Milano, 2010: 175.

[6] Ivi: 186.

[7] L. Sciascia, La mafia (1957) ora in Pirandello e la Sicilia, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta 1961: 163-180.

[8] Ivi: 166.

[9] Ibidem.

[10] Ivi: 166-167. Questo passo del ragionamento di Sciascia mi fa tornare alla mente un altro dello stesso autore scritto nel 1972 a proposito del dialetto usato dal poeta di Aliminusa (PA), Giuseppe Giovanni Battaglia: «Un dialetto integrale e lontano, come una restituzione alla memoria, all’infanzia, alla vita dei nostri paesi, all’interno dell’isola come erano tra le due guerre; e da far pensare anche alla parlata dei nostri emigrati che tornano dopo mezzo secolo, alle parole che hanno conservato come in vitro», Leonardo Sciascia, Prefazione a G.G. Battaglia, La piccola valle di Alì, Flaccovio, Palermo 1972.

[11] Rinvio ad un nostro precedente saggio, pubblicato in questa stessa rivista (Dialoghi Mediterranei, n. 25, maggio 2017) http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/leonardo-sciascia-e-lottimismo-della-scrittura/, dove abbiamo ampiamente documentato l’influenza di Antonio Gramsci nell’opera sciasciana.

[12] Ivi: 167.

[13] Ivi: 168. Lo stesso Sciascia, nel settembre del 1982, sul Corriere della Sera, richiamerà questa sua lontana definizione considerandola ancora attuale.

[14] Sciascia ha riconosciuto che il fascismo è riuscito a togliere potere alla mafia: «il popolo vide nelle gabbie delle assise capimafia e protettori; [...] temibili pistoleri presero la via dell’emigrazione clandestina; uomini che facevano tremare paesi interi tremarono di davanti alle squadre di Mori, lo stesso don Calogero Vizzini fu visto nel vagone cellulare, diretto al confino. Il mito della mafia cadde; il termine mafioso acquistò sfumature di disprezzo e di scherno» (ivi: 170).

[15] Ivi: 170. Sull’AMGOT (Allied Military Government of Occupied Territories) che, sotto la guida del colonnello americano Charles Poletti, gestì l’amministrazione della Sicilia occidentale, all’indomani dello sbarco a Licata delle truppe anglo americane, esiste un’ampia e controversa letteratura. In tempi di dilagante revisionismo storico non può sorprendere che il punto di vista di Leonardo Sciascia, confermato da mille documenti e testimonianze, sia stato messo in discussione, tra gli altri, da Salvatore Lupo, Rosario Mangiameli e Pasquale Marchese. Ma Giuseppe Casarrubea e Nicola Tranfaglia, anche tramite i documenti desecretati dal vecchi servizi segreti americani e inglesi, hanno dimostrato i contatti esistenti tra autorità USA e alti esponenti di Cosa Nostra prima dello sbarco in Sicilia. Comunque sulla delicata questione dei rapporti tra apparati statali e Cosa Nostra rimane sicuramente ancora tanto da accertare e nessuno può avere la pretesa di possedere la verità assoluta.

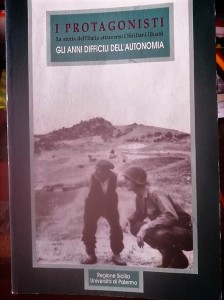

[16] cfr. Aa. Vv. , I protagonisti. La storia dell’Italia attraverso i siciliani illustri. Gli anni difficili dell’autonomia. S.T.ASS Palermo, 1993: 13-46. Pubblicazione a cura della Regione Siciliana e dell’Università degli Studi di Palermo in occasione del Convegno di Studi svoltosi nel Palazzo Chiaramonte (Steri) di Palermo il 5-21 maggio 1993

[17] Sarà proprio il sociologo triestino, nei primi anni sessanta del secolo scorso, a coniare l’espressione “sistema di potere clientelare-mafioso” e a documentare il suo invadente peso nella Sicilia occidentale. Ma le sue denunce inviate alla prima Commissione Parlamentare sul fenomeno mafioso, istituita con legge n. 1720/6 del 20 dicembre 1962, e successivamente raccolte nel volume Chi gioca solo (Einaudi 1965), faranno un buco nell’acqua. Anzi, a seguito delle querele avanzate dagli onorevoli Bernardo Mattarella, Messeri e Calogero Volpe, Danilo Dolci verrà condannato, nei tre gradi di giudizio, per diffamazione, e il suo libro verrà tolto dalla circolazione. Non ho mai ben compreso le ragioni della rottura tra Danilo Dolci e Leonardo Sciascia, dopo l’iniziale e promettente collaborazione tra i due, sancita dalla partecipazione di Sciascia al Convegno Internazionale di studi svoltosi nel 1960 a Palma di Montechiaro, e la loro successiva collaborazione con il giornale L’ORA. Non credo che tutto si possa spiegare con l’incompatibilità caratteriale indicata da Vittorio Nisticò in Accadeva in Sicilia. Gli anni ruggenti dell’ORA di Palermo, Sellerio Palermo, 2001.

[18] Il passo sopra citato è tratto dall’intervista rilasciata da Sciascia a James Dauphiné alla fine del 1987. La traduzione italiana di questo importante documento si trova nella rivista Linea d’ombra, n. 65, novembre 1991: 37-47.

[19] Leonardo Sciascia, 10 luglio 1943 in Il fuoco nel mare. Racconti dispersi, op. cit.: 179.

______________________________________________________________

Francesco Virga, laureato in storia e filosofia con una tesi su Antonio Gramsci nel 1975, fino al 1977 lavora con Danilo Dolci nel Centro Studi e Iniziative di Partinico. Successivamente insegna Italiano nelle scuole medie della provincia di Palermo. Nel 1978 crea il Centro Studi e Iniziative di Marineo che continua ad animare anche attraverso un blog. È stato redattore delle riviste «Città Nuove», «Segno» e «Nuova Busambra». Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Il concetto di egemonia in Gramsci (1979); I beni culturali a Marineo (1981); I mafiosi come mediatori politici (1986); Cosa è poesia? (1995); Leonardo Sciascia è ancora vivo (1999); Pier Paolo Pasolini corsaro (2004); Giacomo Giardina, bosco e versi (2006); Poesia e storia in Tutti dicono Germania Germania di Stefano Vilardo (2010); Lingua e potere in Pier Paolo Pasolini (2011); Danilo Dolci quando giocava solo. Il sistema di potere clientelare-mafioso dagli anni cinquanta ai nostri giorni (2012); Giuseppe Giovanni Battaglia, un poeta corsaro, in Aa. Vv. Laicità e religiosità nell’opera di G.G. Battaglia (2018).

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-mafia-secondo-leonardo-sciascia/

Click here to print.