Lumache e polvere da sparo. Immagini e metafore da “Il sorriso dell’ignoto marinaio”

Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2023 @ 01:23 In Cultura,Letture | No Comments

«Dietro i fani, mezzo la costa, sotto gli ulivi giacevano città. Erano Abacena e Agatirno, Alunzio e Apollonia, Alesa…Città nelle quali il Mandralisca avrebbe raspato con le mani, ginocchioni, fosse stato certo di trovare un vaso, una lucerna o soltanto una moneta. Ma quelle, in vero, non sono ormai che nomi, sommamente vaghi, suoni, sogni. E strinse al petto la tavoletta avvolta nella tela cerata che s’era portato da Lipari, ne tastò con le dita la realtà e la consistenza, ne aspirò i sottili odori di canfora e di senape di cui s’era impregnata dopo tanti anni nella bottega dello speziale» (Consolo, 2004: 7).

Una dialettica intrigante e lacerante fra ideale e concreto, tra aspirazioni egualitarie e violenza politica, fra dimensione onirica e materialità della terra, attraversa Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo: «un libro-vita, un libro-destino, se è lecito definire così un’opera che s’identifica totalmente col profilo intellettuale del suo autore e, di più, col suo destino di scrittore» (Di Grado, 1999: 117). Antinomie che si esprimono nell’accostamento di immagini diversissime, di luoghi impressi nella memoria di uno scrittore siciliano, milanese d’adozione, che rammemora la terra d’origine, quel tratto di costa tirrenica fra Capo d’Orlando e Cefalù con le isole Eolie a far da cornice ai Monti Nebrodi. In questa rappresentazione, tante voci trovano diritto d’asilo nella polifonia di uno stile quasi poetico, che restituisce senza idealizzazioni romantiche la complessità del reale.

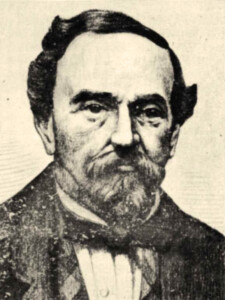

Una realtà che va dalle aspirazioni accademiche di un barone siciliano dell’Ottocento alla cruda miseria dei pellegrini di Lipari che implorano la grazia della Madonna di Tindari contro il “mal di pietra”, una malattia polmonare endemica per i cavatori di pomice nota come silicosi (Lo Cascio, 2014: 1). Una realtà che si dipana dall’erudizione di Enrico Pirajno, barone di Mandralisca – intellettuale dal sapere eclettico, appassionato ricercatore di tutte le produzioni umane e degli oggetti naturali nel più classico spirito dell’umanesimo illuministico, nonché attivo sostenitore della causa risorgimentale – fino all’ingenua ignoranza del domestico Sasà che, mentre sorseggia acqua e zammù di fronte al Duomo di Cefalù, non può fare a meno di stupirsi che il suo signore allestisca un ricevimento per mostrare agli amici «un pezzo di sportello di stipo comprato a Lipari dallo speziale, pittato, dice lui, da uno che si chiamava ‘Ntonello, di Messina». Una realtà che include diverse voci, diversi linguaggi, diverse ragioni, diversi motivi.

C’è l’aristocrazia feudale siciliana, impersonata da quel don Galvano Granza Maniforti che nel suo castello a Sant’Agata Militello, mentre da un lato accoglie il barone Mandralisca suo pari (almeno di ceto), dall’altro bastona col nerbo di bue i «ladri di passo, grassatori, briganti, masnadieri» che riesce a catturare sulle sue terre; fra cui quel brigante sanfratellano che parla «‘na lingua stramba, forestiera». Di quella aristocrazia feudale fa parte lo stesso Mandralisca, che tuttavia riflette con impietosa lucidità sull’origine delle disuguaglianze sociali, in una condanna che diventa autocritica e non risparmia neanche gli intellettuali:

«“Ma come, come” si chiese il Mandralisca “questi nobili antenati sono diventati nobili, per aver badato ai propri o agli interessi d’altri? E se è vero il primo caso, com’è vero, allora tutta l’umanità risulta nobile… o pure, ahimè, gli uomini siam tutti ignobili!… Tranne, tranne qualcuno”, ammise il Mandralisca. E pensò ai poeti, agli scienziati, ai filosofi, agli uomini di studio, avulsi e distaccati dalla lotta per procurarsi beni…

“Ma no, ma no!” si disse. “C’è quasi sempre qualcuno dietro a loro, un padre o un mecenate, che ha arraffato e provveduto a riempirgli il ventre, dandogli agio così di poetare o inseguir ricerche, idee, esperimenti. E io, io stesso,” pensò “se non avessi avuto da mio padre Colombo, Giarrizzello, Musa e tutti gli altri fondi, avrei potuto scapricciarmi a inseguir uccelli, uova di palma, lumachelle; a raccogliere reperti, tesori d’arte, monete, quadri?…”».

Non stupisce che un intelletto così illuminato fosse, fra i naturalisti siciliani dell’Ottocento, «l’unico, e non certo per speciali disponibilità economiche, a possedere le opere di Galileo Galilei» (Lo Cascio, 2014: 2). Un personaggio capace, per mezzo della penna di Consolo, di formulare una condanna impietosa della classe dirigente, siciliana prima e italiana poi, tale da sollecitare la definizione del Sorriso come «il più coerente anti-Gattopardo della nostra letteratura recente, […] che ribalta drasticamente l’ottica aristocraticamente nostalgica di Lampedusa in favore delle plebi isolane, della radicale e irriducibile alterità dei loro linguaggi e dei loro valori» (Di Grado, 1999: 115).

Ci sono le urla dei contadini in rivolta, fiduciosi che lo sbarco dei Mille porti nelle disgraziate terre siciliane una vera rivoluzione sociale e non solo un colpo di Stato contro i Borbone-Due Sicilie. Ci sono i discorsi e i progetti ricchi di speranze dei patrioti, come Giovanni Interdonato. E poi c’è la polvere da sparo, ci sono i fucili che danno voce alla volontà di riscatto sociale del popolo e alla necessità di mantenere l’ordine in uno Stato neonato. E dopo ci sono i morti. I cadaveri per le strade e le campagne di Alcara sono cibo per il grifone, «il vulturùne. Le ali aperte per tre metri e passa, stese le zampe con gli artigli curvi, grasso, enorme piomba a perpendicolo dall’alto come calasse dritto dall’empireo. L’avvoltoio carnivoro si posa sopra i morti putrefatti: affonda il rostro, scava, un colpo vigoroso della testa, e strappa, da ventre o da torace, un tocco. S’erge, e vola via con frullìo selvaggio. Così avvenne».

Una realtà complessa, ambigua; indecifrabile come quello Sguardo d’ignoto che riassume in sé la marca dello spirito siciliano: l’insularità, il partecipe distacco, la disillusione di chi si trova «in quella giusta età in cui la ragione, uscita salva dal naufragio della giovinezza, s’è fatta lama d’acciaio, che diverrà sempre più lucida e tagliente nell’uso ininterrotto». Ma quello sguardo è soprattutto un’interrogazione enigmatica capace di provocare disagio nell’osservatore che (magia della pittura di Antonello) non può fare a meno di sentirsi osservato. Un disagio tale da aver indotto la figlia dello speziale, Catena Carnevale, a sfregiarlo con un punteruolo. «Tutta l’espressione di quel volto era fissata, per sempre, nell’increspatura sottile, mobile, fuggevole dell’ironia, velo sublime d’aspro pudore con cui gli esseri intelligenti coprono la pietà». Un’ironia che sembra essere l’unica reazione possibile all’assurdità dell’esistenza, alle contraddizioni del vivere e alle delusioni degli ideali, politici e non solo. L’ignoto marinaio di Antonello è fenomenologicamente, appare come, il repubblicano Giovanni Interdonato, sotto le mentite spoglie del «mercatante» Gaetano Profìlio di Lipari; ma «lumaca, lumaca è anche quel sorriso!».

La “lumaca”, nell’itinerario intellettuale di Enrico Pirajno, subisce infatti uno slittamento semantico da oggetto di storia naturale ad archetipo complesso e denso di implicazioni metaforiche; tale itinerario simbolico segnala un cambiamento radicale nella visione del mondo del nobile cefaludese, occasionato da un evento storico realmente accaduto: la rivolta contadina di Alcara Li Fusi del 17 maggio 1860.

Il Mandralisca si trovava in quel paese dei Nebrodi, stretto fra la fiumara Rosmarino e le imponenti Rocche del Crasto, allo scopo di raccogliere particolari specie di chiocciole; non i comuni “babbaluci” o “ntuppateddi”, però (come confusamente ipotizzato da don Galvano), bensì «quelle delle acque correnti sulle rocche alte, delle scaturigini e delle grotte come quella del Lauro sotto il monte Crasto»: ciò nell’ambito di uno studio sui molluschi terrestri e fluviatili della Sicilia in collaborazione col barone Andrea Bivona. Quell’ambizioso progetto scientifico sarà drammaticamente interrotto nella maniera più terribile per un naturalista: la distruzione, ancorché volontaria, dei propri materiali di studio.

«Confesso: dopo i fatti d’Alcàra ho detto addio alla mia pazza idea dello studio sopra la generale malacologia terrestre e fluviatile di Sicilia: ho dato fuoco a carte, a preziosi libri e rari, fatto saltare dal terrazzo il microscopio, schiacciato gli esemplari di ogni famiglia e genere: ancylus vitrina helix pupa clausilia bulinus auricula… Al diavolo, al diavolo! (La gioia e il piacere nel sentire quel rumore di scorze sotto le suole!)».

Fra l’entusiasmo del naturalista e la disillusione circa l’inutilità (pratica e immediata) delle ricerche di storia naturale (quella stessa inutilità dell’inutile 1 che cinquant’anni prima dei fatti di Alcara l’esuberante Rafinesque-Schmaltz chiosava come epigrafe al suo lavoro sugli animali e piante di Sicilia 2), è quest’ultima a prevalere, in un impeto di commosso turbamento, nel romanzo di Consolo. Il Mandralisca non è però (nella realtà storica) così disperato da disconoscere l’importanza civica e pedagogica del patrimonio culturale da lui zelantemente accumulato: con un atto degno del più nobile spirito illuministico, con un gesto che costituisce il suo estremo tentativo di redimere la miseria di un popolo senza usare la polvere da sparo, dona in eredità tutti i suoi beni e il suo patrimonio artistico e scientifico alla “sua” città di Cefalù perché se ne tragga una scuola, un museo, una biblioteca, a beneficio dell’istruzione dei figli dei proletari. In tal senso si capisce bene perché il Testamento di Enrico Pirajno sia stato definito «la più grande opera» da lui prodotta (Lo Cascio, 2014: 3). Del resto, che gli ideali rivoluzionari non siano necessariamente sinonimo di progresso, il Mandralisca l’aveva compreso proprio a partire dai «fatti orrendi e sanguinosi» di Alcara. Prima di essi,

«io mi dicea: è tutto giusto, è santo. Giusta la morte di Spinuzza, Bentivegna, Pisacane… Eroi, martiri d’un ideale, d’una fede nobile e ardente. Oggi mi dico: cos’è questa fede, quest’ideale? Un’astrattezza, una distrazione, una vaghezza, un fiore incorporale, un ornamento, un ricciolo di vento… Una lumaca. Perché, a guardar sotto, sotto la lumaca intendo, c’è la terra, vera, materiale, eterna. Ah la terra! È ben per essa che insorsero quei d’Alcàra, come pure d’altri paesi, Biancavilla, Bronte, giammai per le lumache».

La lumaca è qui metafora della causa risorgimentale dell’unità d’Italia, per cui si batterono i patrioti; mentre la terra è metafora di se stessa: nella sua cruda immediatezza, non ha bisogno di immagini sostitutive. La lumaca è anche emblema dell’antistoricismo di Consolo, di quella critica all’ideale di progresso così vivo nell’Ottocento e così vigorosamente denunciato come falso e illusorio da Verga, De Roberto, Pirandello, Brancati, Sciascia: lo scrittore santagatese si pone in linea

«con il loro processo alla storia e alle sue svolte apparenti e mistificanti, strumentali alla volontà di potenza di oligarchie trasformistiche e dunque pronte a salvare il loro secolare potere (e a vanificare il millantato progresso) mutando ideologia e saltando sul carro del vincitore al momento opportuno […] a costo della stessa impopolarità ch’era toccata al Leopardi contestatore dell’ottimismo risorgimentale. Insomma, l’impopolarità del dubbio, del dissenso» (Di Grado, 1999: 115).

La lumaca non è solo questo: la lumaca è anche la piaga del latifondo, come scrive Consolo:

«La proprietà, Interdonato, la più grossa, mostruosa, divoratrice lumaca che sempre s’è aggirata strisciando per il mondo. Per distruggere questa i contadini d’Alcàra si son mossi, e per una causa vera, concreta, corporale: la terra: punto profondo, ònfalo, tomba e rigenerazione, morte e vita, inverno e primavera, Ade e Demetra e Kore, che vien portando i doni in braccio, le spighe in fascio, il dolce melograno…».

Da una spirale logaritmica, dalla conchiglia di un “vile” mollusco, uno scrittore magistrale come Vincenzo Consolo è riuscito a ottenere un labirinto di specchi, di riflessi semantici dovuti alla «interconnessione profonda tra la malacologia-lumaca-chiocciola e la cultura-potere-ingiustizia» (Distefano 2023: 156). E proprio con un riferimento al labirinto del mito greco è introdotta l’ultima immagine della “lumaca”: la scala a chiocciola della torre carceraria del castello dei Granza Maniforti a Sant’Agata, dove sono detenuti i rivoltosi di Alcara in attesa di essere giudicati a Patti da una Commissione Speciale del governo dittatoriale provvisorio. Il Mandralisca vi scova delle iscrizioni murali fatte dai reclusi, che ricopia di nascosto per inviarle a Giovanni Interdonato, al fine di «interpretare questi segni loquenti sopra il muro d’antica pena e quindi di riurto: conoscere com’è la storia che vorticando dal profondo viene; immaginare anche quella che si farà nell’avvenire» (ivi: 122).

L’explicit del romanzo manifesta l’originalità di Consolo e al contempo la sua piena appartenenza alla tradizione letteraria siciliana: «quella “chiocciola” è ancora una volta una rappresentazione del centro, una figura ulteriore di quella “simbologia del centro” elaborata da una letteratura difensivamente e regressivamente centripeta come quella siciliana, è insomma l’ostrica di Verga, ma reversibile e aperta, provvista d’una via d’uscita» (Di Grado, 1999: 119): la quale costituisce la “terza via” di Consolo collocata alla frontiera fra disperazione e utopia: la conoscenza.

Nelle scritte dei contadini di Alcara risuona l’eco della storia, di quella storia ciclica delle classi subalterne che talora acquisisce repentine accelerazioni; non verso il meglio, bensì verso l’oblio, verso la profondità oscura della spirale: l’ombelico della conchiglia, di quel guscio vuoto di Cernuella virgata trovato sotto Rocca Calanna, lungo quella stessa strada percorsa da Enrico Pirajno centosessantatre anni fa. A tale oscurità fa da contraltare, secondo «l’ordine contrapposto delle simiglianze», l’enigma di quello straniante Sorriso d’ignoto.

Nelle scritte dei contadini di Alcara risuona l’eco della storia, di quella storia ciclica delle classi subalterne che talora acquisisce repentine accelerazioni; non verso il meglio, bensì verso l’oblio, verso la profondità oscura della spirale: l’ombelico della conchiglia, di quel guscio vuoto di Cernuella virgata trovato sotto Rocca Calanna, lungo quella stessa strada percorsa da Enrico Pirajno centosessantatre anni fa. A tale oscurità fa da contraltare, secondo «l’ordine contrapposto delle simiglianze», l’enigma di quello straniante Sorriso d’ignoto.

Rileggere oggi, a distanza di quasi mezzo secolo dalla sua prima edizione, il romanzo di Consolo, con il suo anelito civile di stampo antistoricistico, appare significativo nell’additare nella conoscenza e nello spirito critico la chiave per un progresso umano e sociale che non è scontato, ma da progettare e conquistare con atti concreti: come quello del barone di Mandralisca, che, invece di indugiare «a prudente distanza dallo svolgersi della storia» come la gran parte degli aristocratici siciliani (Lo Cascio, 2014: 1), morendo donò alla “sua” città di Cefalù il proprio patrimonio artistico e scientifico quale mezzo di riscatto sociale per i figli del popolo, affinché avessero gli strumenti critici per capire il mondo e rifiutare il giogo dei padroni. Una lezione la cui urgenza si avverte anche nel nostro tempo.

Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023

Note

[1] Ricavo questo ossimoro, risalente al filosofo Pierre Hadot, da Ordine (2013), a cui si rimanda per interessanti riflessioni circa il valore non utilitaristico del sapere (umanistico).

[2] «La Sicilia presenta agli occhi del Naturalista Contemplatore un campo vasto di osservazioni e scoperte» (Rafinesque-Schmaltz, 1810). Per un breve profilo di questo personaggio, mi sia consentito rinviare ad Altadonna (2022).

Riferimenti bibliografici

Altadonna G., 2022, Il “giullare della scienza” in Sicilia. Brevi note su Rafinesque-Schmaltz, in «Dialoghi Mediterranei», 58: 110-117.

Distefano M., 2023, «Ma ora noi leggiamo questa chiocciola»: ‘storicità barocca’ nel Sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo, in «Il Pequod», IV, 7: 151-160.

Consolo V. [1976], Il sorriso dell’ignoto marinaio, Mondadori, Milano 2004.

Di Grado A., 1999, Approssimazioni a Consolo, in Id., “Quale in lui stesso alfine l’eternità muta”. Per Sciascia, dieci anni dopo, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma.

Lo Cascio P., 2014, «Cose diverse dalle vulcaniche». Le Eolie dell’Ottocento esplorate da Mandralisca e altri naturalisti, Pungitopo, Gioiosa Marea.

Ordine N., 2013, L’utilità dell’inutile. Manifesto, Bompiani, Milano.

Rafinesque-Schmaltz C.S., 1810, Caratteri di alcuni nuovi generi e nuove specie di animali e piante della Sicilia con varie osservazioni sopra i medesimi, Sanfilippo, Palermo.

_____________________________________________________________

Giovanni Altadonna ha conseguito la Laurea magistrale in Scienze filosofiche presso l’Università degli Studi di Catania con una tesi in Epistemologia avente per oggetto L’erronea misurazione dell’uomo. La critica all’antropologia razziale in Stephen Jay Gould. I suoi interessi di ricerca riguardano la filosofia della scienza e la storia della biologia, con particolare attenzione al neodarwinismo e alla storia della teoria dell’evoluzione. Coltiva per diletto lo studio delle scienze naturali, con particolare riferimento all’entomologia e alla fauna siciliana. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni nell’ambito delle scienze umanistiche e delle scienze naturali.

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/lumache-e-polvere-da-sparo-immagini-e-metafore-da-il-sorriso-dellignoto-marinaio/

Click here to print.