Memoria e impegno. Addiopizzo e la Sicilia che dice no alla mafia

Posted By Comitato di Redazione On 1 settembre 2017 @ 00:58 In Cultura,Società | No Comments

La torre dell’acqua dove i mafiosi si appostarono per la strage di Capaci è una tappa dei viaggi no-mafia

di Fabio Franzella

Quando si parla di mafia il pensiero va immediatamente alla Sicilia, «terra bellissima e disgraziata», come la definiva Paolo Borsellino, falcidiata da un male antico quanto attuale. La rappresen- tazione del fenomeno mafioso ha sempre caratterizzato le descrizioni delle guide e dei viaggiatori dell’Isola, affascinati da un immaginario dai tratti chiaroscuri e folclorici che ha unito elementi storici e antropologici, oggettivi e soggettivi, in un unico calderone. Si diceva – e in parte si dice ancora – che i siciliani siano ospitali anche se indolenti, cortesi ma intransigenti, orgogliosi ancorché omertosi, tanto gelosi quanto vendicativi. Nell’opinione corrente la mafiosità era un modus vivendi, un’altra caratteristica culturale connotativa di un popolo fiero e ritroso al potere costituito che risolveva i propri conflitti da sé. Tanti siciliani che si sono allontanati dalla loro terra natia hanno dovuto fare i conti con questi pregiudizi, cosicché anche la parola mafia si è impressa nella caratterizzazione della loro identità personale.

Il termine “maffia”apparve per la prima volta il 25 aprile 1865 in un rapporto ufficiale inviato dal Prefetto Filippo Antonio Gualterio al Ministro dell’Interno per descrivere un gruppo criminale con capi ed adepti simile alla massoneria. Secondo diversi autori siciliani, il significato primitivo di mafia era «eleganza, eccellenza», mentre fuori dalla Sicilia la voce ha il significato di «spocchia, arroganza» [1]. Lo studioso di tradizioni popolari Giuseppe Pitrè attesta che nell’Ottocento la parola mafia era di uso comune e documenta, attraverso alcune ricerche al Borgo di Palermo, i vari usi del termine, affermando che l’espressione possiede una valenza positiva di superiorità e bellezza:

«Al Borgo la voce mafia coi suoi derivati valse e vale sempre bellezza, graziosità, perfezione, eccellenza nel suo genere. Una ragazza bellina, che apparisca a noi cosciente di esser tale, che sia ben assettata (zizza), e nell’insieme abbia un non so che di superiore e di elevato, ha della mafia, ed è mafiusa, mafiusedda. Una casetta di popolani ben messa, pulita, ordinata, e che piaccia, è una casa mafiusedda, ammafiata, come è anche ‘nticchiuta. Un oggetto di uso domestico, di qualità così buona che s’imponga alla vista, è mafiusu» (Pitrè, 1889: 289-290).

A seguito della messa in scena del testo teatrale di Giuseppe Rizzotto, I mafiusi di la Vicaria di Palermu (1863), che associava i mafiosi ai camorristi, la parola assume altri valori che secondo l’etnografo stravolgono il suo significato originario:

«La mafia non è setta né associazione, non ha regolamenti né statuti. Il mafioso non è un ladro, non è un malandrino; e se nella nuova fortuna toccata alla parola la qualità di mafioso è stata applicata al ladro ed al malandrino, ciò è perché il non sempre colto pubblico non ha avuto tempo di ragionare sul valore della parola, né s’è curato di sapere che nel modo di sentire del ladro e del malandrino il mafioso è semplicemente un uomo coraggioso e valente, che non porta mosca sul naso; nel qual senso l’esser mafioso è necessario, anzi indispensabile. La mafia è la coscienza del proprio essere, l’esagerato concetto della forza individuale, “unica e sola arbitra di ogni contrasto, di ogni urto di interessi e di idee”; donde la insofferenza della superiorità e, peggio ancora, della prepotenza altrui. Il mafioso vuol essere rispettato e rispetta quasi sempre. Se è offeso, non ricorre alla Giustizia, non si rimette alla Legge; se lo facesse, darebbe prova di debolezza, e offenderebbe l’omertà, che ritiene schifiusu, o ’nfami chi per aver ragione si richiama al magistrato» (ibidem: 292).

Il Pitrè, come molti studiosi, magistrati e politici del tempo, tende a negare la mafia in quanto associazione e chi pur criticava certi stereotipi d’identità, considerava pur sempre i mafiosi alla stregua della criminalità comune. Per molti anni il discorso pubblico sulla mafia non è stato condiviso ed è entrato a far parte dei tabù dell’Isola, presenza invisibile e al contempo ingombrante, perifrasi di molti discorsi da cui rimaneva rigorosamente estromessa. In epoca di guerra fredda è diventato infine un argomento usato dall’opposizione “comunista” e perciò rifiutato da chi non voleva essere assimilato a quell’ideologia politica. In tal senso, si è preferito parlare del comunismo come male assoluto piuttosto che della mafia, privilegiando una narrazione in chiave anticomunista piuttosto che antimafiosa.

Con l’uccisione di Pietro Scaglione, Procuratore Generale della Repubblica, assassinato da Cosa Nostra nel 1971, inizia la serie di omicidi eccellenti e si incrina questa visione distorta della mafia. Non si trattava solo di faide tra famiglie malavitose che si ammazzavano tra di loro: adesso venivano colpiti anche alti rappresentanti dello Stato. L’omicidio del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel settembre 1982 ha fortemente indignato l’opinione pubblica e condotto la politica a introdurre l’art. 416-bis della legge n. 646/1982, creando il reato di associazione di tipo mafioso che ha permesso di combattere con maggiore efficacia questa fattispecie di reati.

La successiva stagione stragista degli anni 1992/93 – di cui Capaci e via D’Amelio sono l’acme ma non la conclusione – rappresenta poi un punto di svolta nella presa di coscienza collettiva del fenomeno mafioso. Il movimento antimafia, che nasce sul sangue di quelle vittime, diventa il volto della Sicilia onesta che si oppone a una cultura della morte, della sopraffazione e della rassegnazione. La primavera siciliana ha il suo simbolo nelle lenzuola bianche esposte sui balconi dopo le stragi, nelle manifestazioni di protesta e nei lunghi serpentoni di donne e uomini che si tengono per mano in un grande abbraccio per le vie di Palermo.“Non li avete uccisi, le loro idee continuano a camminare sulle nostre gambe” è lo slogan che capeggia da allora in ogni corteo contro la mafia. Il fermento di quegli anni ha prodotto varie esperienze e anche la nascita dell’associazione antiracket Addiopizzo è figlia di quella stagione.

È opinione comune che in molti a Palermo paghino il pizzo pur negandolo. Questa forma di estorsione è stata documentata già nel Cinquecento al mercato storico della Vucciria di Palermo (Santino, 2015). Si tratta di un fenomeno talmente pervasivo che chi vuole realizzare un’impresa commerciale si pone il problema prima che l’attività stessa apra i battenti. La richiesta di denaro assume varie forme e non è mai chiamata col proprio nome. Nel gergo si dice “mettersi a posto”, per non avere problemi. Si va dalla questua per il santo all’offerta per le feste principali sino alla richiesta di prestiti o l’aiuto alle famiglie dei carcerati. Ciò che offre il mafioso è una particolare forma di protezione, un’assicurazione da danni, furti e incendi che sarebbero causati dagli stessi estorsori in caso di non accettazione del tributo. Secondo una prassi consolidata, si inizia con un approccio morbido in forma di richiesta amichevole, cui seguono pretese più esplicite e pressanti. Se il commerciante non accetta l’imposizione dell’esattore, si operano successivi tentativi di intimidazione: colla nelle serrature, danni alle vetrine, pallottole in busta, lettere anonime per impaurire il commerciante. Nella maggioranza dei casi non si arriva a questi metodi poiché molti, per evitare guai, senza porre troppe domande preferiscono pagare subito. Una cifra variabile che non supera mai la reale disponibilità dell’imprenditore, così da poter perpetrare nel tempo la richiesta e mantenere sotto controllo l’impresa e l’imprenditore stesso.

In uno degli ultimi episodi di cronaca, un commerciante descrive così l’estorsione:

«Stavo ancora sistemando il locale – racconta – il proprietario dell’immobile stava approntando tutti i documenti necessari». Una mattina si presenta una giovane dai modi gentili, ormai si presentano così gli esattori del pizzo. «Mi chiede: “Ma lei perché si trova qua?”. E ancora: “Chi le ha detto di venire?”. Precisa: “Io vengo educatamente, secondo lei è giusto che i carcerati non abbiano neanche una cassata per le feste? Me li vuole dare i soldi per comprare una bella cassata?». Quella volta, l’artigiano disse poche sentite parole. «Ora te ne devi andare». Qualche tempo dopo, tornò un altro esattore, dai toni meno gentili. Ma neanche questo riuscì a convincere l’artigiano che era giusto pagare. «Dopo le parole, i fatti. Arrivò una busta con due proiettili. E in quella occasione mi resi conto di essere veramente a rischio» (Palazzolo, 2017).

In questo caso, nonostante le denunce, l’artigiano si è trasferito al nord per sfuggire alle ritorsioni. Di solito chi ha provato a opporsi non ha avuto molta fortuna, e se non tutti sono stati fisicamente minacciati a morte, per tutti viene sancita la morte sociale, facendo terra bruciata attorno a chi si ribella. Giovanni Falcone sosteneva che

«si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce i servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere» (Falcone, Padovani, 1991).

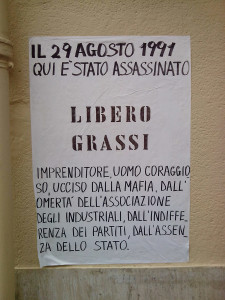

L’ultimo imprenditore ucciso per non aver pagato il pizzo è stato Libero Grassi, che sosteneva pubblicamente che «pagare il pizzo alla mafia è una rinunzia alla dignità di imprenditore», perché ciò implica «dividere le scelte con il mafioso»[2]. Benché si fosse rivolto alle autorità, Grassi fu lasciato solo dalle istituzioni e dagli stessi palermitani, cosicché è diventato facile bersaglio della mafia che lo ha ucciso in pieno giorno il 29 agosto 1991 proprio dinanzi la sua bottega. Un messaggio esemplare su quale fosse la fine dei commercianti che si comportavano come lui. Oggi di pizzo non si muore più, ma è dovuto passare un altro decennio dal sacrificio dell’uomo Libero prima che si cominciasse a riparlare di queste cose.

Il 29 giugno 2004 i media locali e nazionali riportano l’attenzione a Palermo per un avvenimento singolare: la città si è risvegliata con centinaia di scritte affisse per le strade su volantini adesivi che recitavano “un’intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”. Quella che poteva essere solo una provocazione, in una regione che ha vissuto delle guerre di mafia, viene presa in modo serissimo, tant’è che le istituzioni convocano il Comitato per l’ordine e la sicurezza per accertarsi della provenienza del mes- saggio. Gli autori erano sette ragazzi che avrebbero voluto aprire un pub ma a cui non piaceva l’idea di pagare una tassa alla mafia. Il pub in pratica non vide mai la luce e la storia che segue è abbastanza nota: per evitare che il messaggio fosse scambiato per un’intimidazione mafiosa, i ragazzi escono allo scoperto e interrogano la città su un tema rimasto sino ad allora tabù. Nasce così il Comitato Addiopizzo.

Alla base della campagna di consumo critico “Pago chi non paga”, promossa dall’associazione Addiopizzo vi è una rete di commercianti e cittadini che prendono pubblicamente posizione per non pagare il pizzo. Da una parte una listavisibile di attività commerciali, in lenta ma continua crescita, che si impegnano a denunciare possibili tentativi di estorsione, dall’altra parte i singoli cittadini che sottoscrivono un manifesto in cui si impegnano a comprare in questi negozi per sostenere un’economia legale e virtuosa. In questo modo Addiopizzo incoraggia una rivoluzione culturale dal basso, dando un significato etico al senso primario di consumo che assume così maggiore responsabilità. Non più spettatore passivo, ma consum-attore protagonista di una scelta che si rinnova ogni qualvolta debba fare un acquisto. Il Comitato offre anche assistenza legale gratuita a chi denuncia e sostiene la cultura della legalità attraverso incontri nelle scuole e nelle piazze della città. Ogni anno organizza inoltre una “Festa fiera del consumo critico”, un evento che manifesta il percorso annuale delle attività dell’associazione e che coinvolge tutti gli attori di questo lavoro: commercianti, cittadini, scuole, associazioni e istituzioni. Ad oggi sono 1038 negozi e imprese che hanno aderito ad Addiopizzo [3].

Nel 2009 alcuni co-fondatori di Addiopizzo (Dario Riccobono, Francesca Vannini Parenti ed Edoardo Zaffuto) danno vita ad Addiopizzo Travel, un ufficio collaterale divenuto tour operator, che ha unito la promozione delle attività commerciali antiracket ad una proposta di viaggio in Sicilia attraverso i luoghi e le storie del movimento antimafia oltre i consueti itinerari turistici. I mediatori culturali accompagnano i turisti lungo itinerari segnati dagli eventi di mafia, ripercorrendoli con la presenza di testimoni, attivisti, amici o familiari delle vittime. Un attraversamento dello spazio tramite il tempo delle storie individuali e collettive, ricordi personali di chi li ha vissuti e di chi si oppone ancora ai soprusi della mafia, in nome di un ideale di libertà e giustizia, al contempo personale e sociale. Ogni azione di giustizia è infatti una conquista per la libertà e i diritti di tutti, così come ogni iniquità lede la dignità di ciascun essere umano.

I viaggi di Addiopizzo Travel coniugano il dovere della memoria conl’impegno costruttivo tramite il sostegno alle imprese che aderiscono alla campagna antiracket. Le lotte passate assumono pertanto un valore di riscatto anche nel presente, per la costruzione di un futuro migliore. Una parte della quota del viaggiatore sostiene le realtà impegnate nella lotta contro la mafia: Casa Memoria Peppino Impastato, Centro di Documen- tazione Impastato, Addiopizzo Onlus, Libera Junior e Libera Palermo, Centro Sociale San Francesco Saverio, Il Giardino di Madre Teresa. Tutto il viaggio è organizzato esclusivamente con imprese pizzo-free, dalle compagnie di trasporto ai ristoranti ed hotel aderenti al circuito Addiopizzo. In questo modo chiunque, anche da turista, può dare il proprio contributo alla lotta alla mafia, finanziando chi si oppone al pizzo senza dare un solo centesimo al mercato criminale. La scelta economica diventa di supporto alla legalità e dimostra che stare dalla parte della legge può anche essere conveniente.Il consumo critico diventa altresì l’occasione per conoscere da vicino le storie di questi imprenditori. Quello che emerge nei loro racconti è la straordinaria normalità di persone che vogliono semplicemente svolgere il proprio lavoro con dignità e onestà, rifiutando appellativi eroici. La loro esperienza prova che anche in contesti economicamente poco sviluppati, come quello siciliano, la legalità non intralcia lo sviluppo, anzi può esserne un trampolino di lancio se supportata collettivamente.

Le attività di Addiopizzo e Addiopizzo Travel hanno suscitato l’interesse e il coinvolgimento di vari istituti scolastici italiani e stranieri. Attualmente sono attive collaborazioni con la Coventry University, Friedrich-Alexander Universität, IESE Business School University of Navarra, James Madison University, Ludwig Maximilians Universität München, Mediterranean Center for Arts and Sciences, Sprachschuleim Kreuzviertel, Studienkreisfür Tourismus und Entwicklung, Syracuse University in Florence, Università del Salento, Università di Bologna, Wien Universität [4].

Addiopizzo ha scelto di indagare solo il tema del pizzo rispetto al complesso fenomeno della mafia, in quanto ha peculiari caratteristiche di radicamento nella regione. È chiaro che i proventi maggiori dell’economia mafiosa non provengono dall’estorsione bensì da traffici ben più grandi, a iniziare dalla droga, ma con il pizzo la mafia esercita il controllo territoriale in modo fisico e psichico. Come osservava Libero Grassi, con il pizzo la mafia si fa Stato. È una forma di supremazia simbolica verso la popolazione, che così ne riconosce e legittima il potere. La denuncia sempre più frequente è un gesto di autodeterminazione di un popolo che, storicamente sottomesso a più dominazioni, ha subìto la criminalità mafiosa come ulteriore giogo da cui sta cercando di liberarsi. Per quanto la stagione delle bombe abbia condotto la mafia lontano dai riflettori attraverso una strategia della sommersione, pur continuando nei suoi affari, secondo varie analisi la mafia di oggi è molto più debole (Fiandaca, Lupo, 2014).

Le ultime inchieste della Procura di Palermo hanno svelato un’organizzazione mafiosa in arretramento in cui i boss sono costretti a chiedere pagamenti più modesti per evitare le denunce, ri- chiedendo il “pizzo a rate” (Tondo, 2017). A conferma di questo tendenza vi erano già state le dichiarazioni del pentito Giuseppe Di Maio: «se un commerciante aderisce ad Addiopizzo o ad una associazione antiracket non ci andiamo, non gli chiediamo niente. Sono più le camurrìe (seccature) che i soldi che si incassano» (Arena, 2010: 5). In questo contesto, Addiopizzo ha fatto da sconzajuoco (scombina gioco) [5], attivando un sistema che sostiene dal basso i commercianti che denunciano, ma soprattutto ha avviato un cambiamento culturale facendo crollare il mito che a Palermo tutti paghino il pizzo. Pur essendo ancora minoranza rispetto al numero complessivo degli imprenditori, la rete di Addiopizzo ha tolto il velo ad una pratica illegale diffusa e ha contribuito a creare una maggiore consapevolezza del problema, proponendo un’alternativa che non si risolva in un’azione eroica isolata. Se la mafia siciliana sta perdendo potere lo si deve anche ad una serie di fattori in cui si intrecciano crisi economica, immigrazione, concorrenza di altre mafie, inchieste della magistratura e operazioni delle forze dell’ordine che hanno dato un forte arresto all’ascesa della nuova classe mafiosa.

Secondo i dati del Viminale, nell’ultima Relazione al Parlamento presentata il 28 novembre 2016, l’azione investigativa nel corso dell’anno precedente ha consentito alle forze di Polizia di portare a termine numerosissime operazioni contro la criminalità organizzata di tipo mafioso, con l’arresto di 1.946 persone, di cui 237 appartenenti a Cosa nostra. Anche l’attività finalizzata all’adozione delle misure di prevenzione patrimoniale ha fatto registrare risultati molto positivi. Complessivamente nel territorio nazionale sono stati sequestrati 17.605 beni, per un valore di 5.823.051.295,39 euro, e sono stati confiscati 5.841 beni, per un valore di 1.482.824.062,98 euro [6].

Dietro questi numeri ci sono tante storie di persone che stanno cercando, silenziosamente ma costantemente, di cambiare le cose affinché si realizzi quel salto generazionale e culturale di cui parlava Paolo Borsellino nell’ultimo discorso-testamento pronunciato alla commemorazione di Giovanni Falcone:

«La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità»[7].

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Note

[1] Una proposta avanzata da G.M. Da Aleppo e G.M. Calvaruso (Le fonti arabiche del dialetto siciliano. Vocabolario etimologico, Loescher, Roma,1910) e rilanciata con qualche correzione da M. Salem Elsheikh (Gli interscambi culturali e socio-economici fra l’Africa Settentrionale e l’Europa mediterranea, Napoli, 1986), riconduce la mafia all’arabismo “mo’afiah” che vuol dire “prevaricazione”.Un ipotesi più probabile condotta da Angelico Prati (Voci di gerganti, vagabondi e malviventi, Supplem. II a “L’Italia Dialettale”, 1940) riporta la parola al nome proprio Maffeo, variante di Matteo, appartenente alla serie dei nomi biblici in -èo, che hanno acquisito un significato dispregiativo, descritto a suo tempo da Bruno Migliorini (Dal nome proprio al nome comune, Genève, Olschki, 1927). Il riferimento sarebbe all’esibizione di lusso e superiorità che l’apostolo Matteo avrebbe compiuto durante la sua conversione, come riporta il Vangelo di Luca (5, 29): «Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C’era una folla di pubblicani e d’altra gente seduta con loro a tavola». La tracotanza di Matteo diviene così il prototipo dell’esser mafioso.

[2] Intervista di Libero Grassi alla trasmissione tv Samarcanda, Rai Tre, 11 aprile 1991

[3] L’elenco aggiornato dei negozi-imprese aderenti si trova suwww.addiopizzo.org

[4] I progetti di viaggi e le collaborazioni sono consultabili su www.addiopizzotravel.it

[5] “Sconzajuoco” era anche il nome della barca a vela di Libero Grassie con lo stesso nome Addiopizzo ha ribattezzato il lido balneare che ha gestito alcuni anni nel lungomare di Capaci, un tratto di costa che è stato valorizzato con servizi accessibili a tutti, secondo il principio del bene comune contro Cosa Nostra.

[6]La relazione completa è scaricabile sul sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.gov.it/sites/default/files/relazione_al_parlamento_anno_2015.pdf

[7] Discorso di Paolo Borsellino pronunciato alla veglia in memoria di Giovanni Falcone presso la parrocchia di S. Ernesto a Palermo, 20 giugno 1992, visionabile sul sito http://www.19luglio1992.com/index.php?option=com_content&view=article&id=8035:paolo-borsellino-le-nostre-coscienze-debbono-svegliarsi&catid=42:documenti

Riferimenti bibliografici

Riccardo Arena, Il pentito: non si chiede il pizzo a chi aderisce all’antiracket, in “Giornale di Sicilia”, 30 aprile 2010

Giovanni Falcone, Marcelle Padovani, Cose di Cosa Nostra, Rizzoli, Milano, 1991

Giovanni Fiandaca, Salvatore Lupo, La mafia non ha vinto, Laterza, Roma-Bari, 2014

Salvo Palazzolo, Ho denunciato i boss del pizzo ma ho dovuto lasciare Palermo, in “La Repubblica”, 29 luglio 2017

Giuseppe Pitrè, Usi e costumi. Credenze e pregiudizi del popolo siciliano, v. II, Barbera Editore, Firenze, 1889

Umberto Santino, Gli antenati del “pizzo” nella Vucciria del ’500, in “La Repubblica”, 8 maggio 2015

Lorenzo Tondo, Cosa nostra non è mai stata così debole, in “Internazionale”, 17 luglio 2017

________________________________________________________________

Fabio Franzella, laureato in Beni Demoetnoantropologici e specializzato in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università degli studi di Palermo, attivista dei diritti umani, è stato responsabile di un gruppo di Amnesty International e fa parte del Comitato organizzatore delle veglie ecumeniche per il superamento dell’omofobia e della transfobia di Palermo. È mediatore culturale di Addiopizzo, promuovendo un’immagine della Sicilia che vuole liberarsi dalla mafia. Attualmente vive a Milano e lavora presso Altroconsumo.

________________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/memoria-e-impegno-addiopizzo-e-la-sicilia-che-dice-no-alla-mafia/

Click here to print.