Nella pietra l’anima di Avola

Posted By Comitato di Redazione On 1 maggio 2024 @ 01:29 In Cultura,Società | No Comments

di Sebastiano Burgaretta

Ebla-Ibla?

Secondo un’ipotesi, non però scientificamente attestata, l’antica voce semitica, probabilmente accadica, Ebla, in arabo trascritta Eb-la, sarebbe la stessa che Ibla, nel significato di pietra bianca calcarea. Accostamento deduttivo non corroborato da alcun testo. Sta di fatto però che Pelio Fronzaroli [1] spiega il nome dell’antica città di Ebla con la radice semitica che riconduce a roccia bianca, a pietra o montagna le cui pietre sono bianche. Ipotesi ripresa di recente da Rita Dolce in un saggio nel quale, con riferimento a Fronzaroli, la studiosa scrive: «dove veniva proposta la lettura del nome della città sulla base di un presunto sviluppo fonetico della lingua eblaita (poi smentito), simile a quello riscontrato in accadico. Secondo P. Fronzaroli, che ringrazio, il nome di Ebla potrebbe derivare da un termine che significa “roccia bianca”, ipotesi che resta tutt’oggi plausibile, nonostante la difficoltà di individuare la forma da ricostruire» [2].

E lo stesso Paolo Matthiae, che ne fu lo scopritore [3], inizialmente chiamò Ibla, col significato di pietre bianche di natura calcarea [4], l’antica città protosiriana fiorita tra il 2350 e il 1600 a. C. e scoperta a Tell Mardikh. Per questo vocalismo, poi rivisto e smentito, che vide sostituire Ibla con Ebla, alcuni hanno avanzato l’accostamento con Ibla, o con le varie Ible, di Sicilia, per via delle caratteristiche geologiche dei vari siti delle Ible siciliane e particolarmente delle bianche, calcaree colline iblee. Suggestivo accostamento proprio in virtù delle somiglianze con i paesaggi iblei e quindi anche di Avola<Abola<Ab-la<Ibla [5].

Che l’antica Avola fosse tutta ricavata dalla roccia calcarea bianca e, per applicazione conforme ai versanti del colle Aquilone, su di essa costruita è sotto gli occhi di tutti [6]. Il paesaggio, fatto di pietra bianca in cui era inserita l’area urbana dell’antica città fu definito aspro e sassoso dal Fazello[7]. «Uno dei moduli abitativi – scrive la Gringeri Pantano – che maggiormente si riscontra è la grotta “fatta casa”. Scavate con cura nel tufo calcareo del monte, tali abitazioni hanno al loro interno diversità di volumi e forma a camera con soffitto piano» [8].

La nuova Avola

Dopo il terremoto dell’undici di gennaio 1693 la città fu ricostruita, a tempo di record, nella pianura sottostante in vicinanza del mare, con criteri nuovi, innovativi rispetto a quelli medievali e riconducibili invece a quelli rinascimentali, con la pianta esagonale, di natura difensiva, stante la vicinanza al mare della nuova città, disegnata da Angelo Italia. Tale pianta risponde, in tutta la sua struttura, a criteri di protezione che per quel tempo possiamo definire “antisismici” grazie agli ampi spazi riservati alla vita domestica delle famiglie e a quella sociale. Tutte le abitazioni, infatti, ebbero affaccio sulle vie, che vennero progettate di dimensioni più ampie rispetto a quelle della città diruta sul colle Aquilone, e prevalentemente anche nei cortili interni dei vari isolati compresi all’interno dell’esagono.

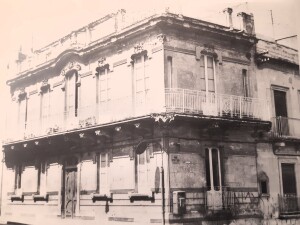

Il primo palazzo in stile Liberty, datato sulla facciata 1907 (da C. Appolloni, Avola Liberty, 1985)

Il che rispondeva anche a criteri di vita democratica, giacché a tutti gli abitanti venne data uguale possibilità di muoversi liberamente e di poter socializzare all’interno dei cortili, che divenivano “proprietà” comune, tanto che si potevano proteggere durante la notte chiudendone gli ingressi, che spesso, come si vede ancora oggi, erano costituiti da ampi portali in pietra bianca. Ma anche i cortili meno eleganti e occupati da povera gente venivano chiusi la notte con dei cancelli fatti con assi di legno. Un mio zio, che era nato nell’Ottocento, ebbe a raccontarmi che, quando egli era bambino, in alcuni cortili di via Milano, quando al tramonto tornavano dal lavoro, alcuni contadini e caprai chiudevano il cancello di legno e sistemavano le capre e altri animali domestici all’interno del cortile [9].

Per le nuove costruzioni fu impiegata la pietra bianca calcarea degli Iblei, e avvenne che, per quanto fu possibile, molte persone riutilizzarono nella nuova città conci e materiale litico dell’antico sito, trasportandolo a valle. Così ancora con la pietra bianca del calcare ibleo fu costruita «la città nuova di geometrica armonia, di vie diritte, d’ariose piazze, d’architettura di luce e fantasia (…) vittoriniana città del mondo che dalla bellezza trae giustizia e armonia» [10]. I cortili all’interno degli isolati, «originariamente concepiti», secondo gli intenti militari e difensivi che presiedettero alla costruzione della città, «per permettere agli abitanti di aggregarsi» e, se necessario, «difendersi (…) per la comunità diventarono luogo di socializzazione e anche di lavoro nello svolgimento di alcune attività legate alla mandorlicoltura, che – come scrive la Gringeri Pantano – nell’Ottocento in particolare, caratterizzò il territorio [11].

Lo sviluppo economico e demografico

Il lavoro e la laboriosità, del resto furono sempre la caratteristica principale della gente di Avola, com’è testimoniato dalla simbolica presenza delle api nello stemma civico. L’agricoltura è stata sempre la fonte primaria dell’economia della città, e ne è prova, fra l’altro, il possesso, che gli avolesi hanno da sempre avuto, delle zone più fertili del territorio e dei circostanti terreni agricoli, che essi hanno coltivato, anche periodicamente rinnovando il loro uso ora con i vigneti, ora con i mandorleti, ora con gli agrumeti, ora con gli ortaggi, in una continua opera di rinnovamento agricolo e al tempo stesso di fedeltà al lavoro.

Il legame attivo con la terra ha contraddistinto il cittadino avolese e ha determinato lo sviluppo economico e demografico della città, specialmente nel passaggio tra l’Otto e il Novecento. Alla fine della Prima guerra mondiale Avola contava 18.000 abitanti. Fu a partire dagli anni Venti che la laboriosità degli avolesi ebbe uno scatto di vitalità nuova, grazie al cavaliere Antonino D’Agata, antifascista e deputato socialista, il quale esercitò un’azione politica e sociale di grande valore per la città e il suo sviluppo. Egli, dopo aver fondato il 10 gennaio del 1921 la cooperativa agricola “Paolo Mirmina” [12], trattò personalmente con la marchesa di Cassibile, Emanuela Pulejo, e «ottenne per circa 600 braccianti e agricoltori avolesi un affitto ventinovennale delle terre del feudo Straticò», con un rogito eseguito il 24-9-1921 [13]. Per avviare l’operazione, il Cavaliere pagò di tasca propria le quote dei soci più poveri [14].

L’operato del D’Agata fu apprezzato moltissimo dai lavoratori avolesi, che per lui ebbero sempre una vera e propria venerazione. «Raramente i poveri – ha scritto Corrado Appolloni – erano stati aiutati in modo simile da un ricco. Il popolo avolese nel ’22 gli vuole esprimere la propria riconoscenza in un modo singolare: 8.000 avolesi offrono “un soldo” e fanno coniare una medaglia d’oro da consegnargli durante una cerimonia pubblica che viene espressamente vietata dai fascisti. La consegna avverrà privatamente, quando già sono in atto le prime violenze squadriste» [15].

Le sculture in pietra bianca

Lo sviluppo economico del tempo permise che agricoltori e piccola borghesia rendessero più comode e abbellissero le loro abitazioni, facendo ancora una volta ricorso all’impiego della pietra calcarea bianca degli Iblei. Giustamente Anna Maria Damigella ha scritto: «La ricchezza delle coltivazioni e delle materie prime facevano di Avola uno dei centri più favoriti della provincia. La diffusione della piccola proprietà, l’agricoltura intensiva e varia, l’impianto di piccole industrie per la lavorazione di materie pregiate (mandorle, essenze) determinano, nel corso del primo ventennio del ‘900, una crescita del reddito e un innalzamento del tenore di vita, con conseguente intensificarsi dell’attività edilizia» [16]. Furono, quelli, gli anni della diffusione anche ad Avola dello stile Liberty, il cui primo esempio è costituito dalla casa di via Pellico n.1, realizzata nel 1907 dall’architetto Gaetano Vinci, il quale si era formato alla Scuola d’Arte Applicata all’Industria di Siracusa [17].

Furono anni in cui l’esagono storico e i quartieri al di fuori di esso che per primi si formarono e popolarono (Carrubella, Sacro Cuore, Piano di Renza, Stazione) ad arricchirsi di facciate e prospetti con fregi scultorei di straordinaria bellezza, che strizzavano l’occhio a modelli importati dalla cultura artistica alta che si stava diffondendo in tutto il paese. Ad Avola spesso gli stilemi Liberty si armonizzavano con influenze di stile tardo barocco e di quello neoclassico. Ne risultò un patrimonio di bellezza artistica, che, nonostante le devastazioni e le distruzioni sconsideratamente operate a partire dalla stagione del cosiddetto boom economico degli anni Sessanta, è riuscita in massima parte a sopravvivere, fino ad essere ormai sottoposta a vincoli di protezione. Tutto questo patrimonio d’arte venne realizzato con la pietra calcarea bianca e tenera di Avola e delle colline iblee. Al riguardo Gaetano Gubernale ha scritto: «A Tangi vi è una cava di pietra calcarea detta da taglio, utilissima per la costruzione e di cui se ne fa anche esportazione. È una pietra molle che si lavora facilmente» [18].

Concordando con la Damigella, Corrado Appolloni ha scritto: «Sul piano socio-economico, il notevole sviluppo urbanistico di Avola negli anni del Liberty trova una spiegazione nel tessuto economico locale, che, proprio in quel periodo, vedeva sorgere le premesse di un certo sviluppo industriale, relativo ovviamente ai tempi e alle strutture» [19].

Le protomi e i carrettieri

Come accennato, lo sviluppo dell’agricoltura locale, promosso dall’operato del cavaliere D’Agata, permise che, «mentre le prime costruzioni Liberty avevano per committenti persone abbienti dell’alta e media borghesia, dopo il 1920-25 il nuovo stile si diffuse largamente fra gli esponenti della piccola borghesia e fra i coltivatori» [20]. I massari avolesi perciò, un po’ per abbellire esteticamente le loro abitazioni, un po’ per segnalare simbolicamente il livello di benessere raggiunto [21], vollero ornare le chiavi di volta degli architravi delle loro carretterìe con protomi di vario tipo, soprattutto con immagini di animali, prevalentemente domestici, e in alcuni casi anche feroci. Abbondano le teste di cavalli, rese con maggiore o minore perfezione ed eleganza in base alla mano dello scalpellino che le realizzava. Si trovano anche teste di ariete, come nel caso di via Palestro n.82, dove evidentemente l’immagine scolpita stava a segnalare che in quell’ambiente trovavano ricovero degli ovini.

Nelle carretterie che ospitavano equini sono presenti soprattutto immagini di cavalli, ma si possono ammirare anche delle teste di leone frontalmente riprese e con foltissime chiome leonine. Una si trova al n. 24 di via Savonarola, in una carretteria il cui proprietario teneva forse a esaltare le forza e l’energia che il lavoro materiale richiede. Probabilmente il locale apparteneva a un carrettière, categoria, questa, famosa per il coraggio con cui i suoi rappresentanti affrontavano i pericoli ai quali andavano incontro nei lunghi e spesso avventurosi viaggi di trasporto che facevano di giorno e di notte per le strade, non sempre sicure, della Sicilia di allora [22].

Dei carrettieri si diceva comunemente che di forza ne avevano quanto un liuni. Ed è risaputo che, rotti a tutte le avventure che per le strade potessero capitar loro, formavano una categoria di uomini coraggiosi, facilmente irascibili e pronti al litigio e allo scontro fisico, pur di difendere la roba che trasportavano dai malintenzionati e dai delinquenti. Non per niente si diceva che portavano u tascu ȃ malandrina, cioè sulle ventitré, come il personaggio verghiano Alfio, del quale lo scrittore catanese dice testualmente: «Compare Alfio era di quei carrettieri che portano il berretto sull’orecchio» [23].

Amavano spavaldamente cantare, durante i viaggi, per passare allegramente il tempo ma anche per esaltare le loro doti erotiche e amorose, i cosiddetti canti alla carrettiera [24], che a volte eseguivano in coro, accompagnati dal tintinnìo delle çiancianeddhi, sia avanzando per le strade sia di sera, quando si fermavano a cenare e a dormire nei fondaci [25], che erano gli “alberghi” nei quali potevano sostare, come nei caravanserragli orientali, animali e bestie con il carretto e l’intera merce in carico. La letteratura e la musica, tanto quella folklorico-popolare siciliana quanto la lirica, hanno cantato le gesta canore e a morose dei carrettieri. Cantava, spavaldo e orgogliosamente innamorato, Alfio, il carrettiere vizzinese, creato dal Verga e musicato, nel libretto di Targioni Tozzetti e Guido Menasci, da Mascagni:

Il cavallo scalpita,

i sonagli squillano,

schiocca la frusta. E va!

Soffi il vento gelido,

cada l’acqua o nevichi,

a me che cosa fa?

E dopo che il coro ha controcantato:

O che bel mestiere

fare il carrettiere

andar di qua e di là!

Il carrettiere gli replica:

M’aspetta a casa Lola

che m’ama e mi consola,

ch’è tutta fedeltà.

Il cavallo scalpiti,

i sonagli squillino,

è Pasqua ed io son qua!

Uno di questi canti, da me raccolto nei primi anni Settanta ad Avola, così recita:

Mammi ch’aviti figghji a-mmaritari,

nun ci li rati, no, a li muraturi,

ràtili a-nnuiautri carritteri,

ca fari ci façemu li signuri.

Quannu emu ‘n Catania, a carricari,

ci puttamu li scappi ccu li çiuri [26].

Alla stessa fonte devo la seguente sestina propria dei canti di carrettieri, i quali, come già detto, viaggiavano di giorno e di notte:

Vagghju ri notti comu va la luna

e-vvagghju ciccannu ‘na picciotta bbeddha.

Num-mi ni curu se è-ccuttuliddha,

ccu ‘m parmu i tila ci fazzu ‘na unneddha.

Num-mi ni ‘mpotta s’è scarsa i rrobba,

bbasta ch’è ricca assai ri ‘ntiligenza.

Al favore delle tenebre si affida, con una certa sfrontatezza, il carrettiere amante deluso nell’ottava seguente:

Mi risiassi lu misi ri innaru,

quantu ‘na vota cantassi a lu scuru.

Mi mittissi supra ‘n campanaru,

a cantari mi mittissi sulu sulu.

Rispunnissi la mê bbeddha ri luntanu:

Cu è ssu iaddhu ca canta a lu scuru?

Rispunnissi iu ccu ‘n ciantu amaru:

Pessi la puddhasceddha e sugnu sulu [27].

Con riferimento ad Avola Adelia Bonincontro Cagliola ebbe a scrivere: «E il carrettiere, attraversando di notte le vie del paese, ripete i canti, sdrajato sul carro, che procede lento lento, con un ritmo strano quasi doloroso, tirato dal mulo o dal somarello da la testa adorna di sonagli che squillano, squassati dal movimento cadenzato del passo, secondando l’inflessione della nota e la cadenza della nenia che si perde nell’aria com’eco lontana» [28].

Per la loro intraprendenza e la padronanza di sé, i carrettieri erano le stesse persone che, nelle ricorrenze festive di Santa Venera e di San Sebastiano [29], ad Avola organizzavano le gare ippiche, cui prendevano parte, personalmente cavalcando le loro bestie. Solo in un secondo tempo affidarono i cavalli a dei fantini prezzolati. Tradizione, questa, che si è mantenuta fino al 2006, almeno per la festa della Santa Patrona, mentre per San Sebastiano cessò negli anni Sessanta. Un’altra protome con testa di leone scolpita frontalmente si trova al numero civico 35 di via Piave. Anche in questo caso è ben definita, tutt’intorno alla figura, una folta chioma leonina.

Ci sono poi casi nei quali l’intenzione del proprietario della carretteria era ispirata alla bellezza muliebre, tanto per motivi estetici quanto per motivi simbolicamente collegati con l’energia erotica attribuita, nell’immaginario collettivo, all’accostamento del cavallo alla bellezza di una ragazza. Conferma se ne trova nei calendari illustrati con immagini di donne nude accanto a cavalli o in groppa ad essi. È possibile ancora oggi vedere qualcuno di questi calendari esposto alle pareti di qualche officina meccanica, dove però negli ultimi anni il cavallo è stato soppiantato dall’automobile, come già negli anni Cinquanta dalla Vespa e poi dalla Lambretta. Una bella protome nella quale il volto di una ragazza è accostato alla testa di un cavallo tenuto per la briglia è possibile vedere al numero civico 4 di via Azzolini. In un caso si ha la figura di un cavallo interamente scolpito in altorilievo e ripreso di profilo nel passo cosiddetto corto, quasi di danza. Si trova al numero civico 4 di via Palermo.

In alcuni casi la testa di cavallo è inscritta all’interno di un grande ferro di cavallo, come nel cortile Fondaco, al n. 8; nel cortile Udine al n. 21. In questo caso ci si trova davanti alla celebrazione evidente della civiltà di riferimento, come dimostrano i grappoli di uva e i pampini rigogliosi, con il grosso uccello che becca gli acini d’uva. Siamo, cioè, di fronte al mondo agricolo della città di Avola. Vi sono le iniziali del nome e del cognome del proprietario: P ed S. Per la sua bellezza e per la sua valenza simbolica in anni recenti lo scalpellino Giuseppe Passarello ha voluto realizzarne una replica, che ha esposto sulla parte esterna della sua casa in via Elsa Morante al numero 136. L’immagine di questa protome fu pubblicata nel 2005 [30]. Teste di cavallo inscritte dentro ferri di cavallo sono ancora in via Damiano Chiesa n. 2; in via Tommaso Campanella n. 4; in via Sempione n. 17; in via Puccini n. 17. In alcuni casi si ha soltanto la figura del ferro di cavallo con segnata la data della realizzazione, come nel cortile Leanti al numero 2, dove è segnata la data del 1947. In via Armando Diaz n. 123 è segnato l’anno 1939, in via Cavour 70 è segnato l’anno 1929, in via Disa n. 12 l’anno è il 1932, in via Fra Dolcino n. 32 l’anno è il 1945, al numero 18 di via Leoncavallo è il 1930, al n. 60 di via Monte Grappa è il 1925. In un caso, al numero 19 di via Tito Speri, all’interno del ferro di cavallo è scolpito un grande fiocco di nastro dalla modellatura tondeggiante adattata allo spazio interno al ferro di cavallo.

In qualche caso sono segnate le iniziali del nome del proprietario, come in via Fra Dolcino n. 26, dove sono incise in bassorilievo le lettere M e C sovrapposte l’una sull’altra. So per certo che esse corrispondono al nome e cognome del camionista (tra i primi “carrettieri” motorizzati di Avola) Mario Coffa. Un altro caso, con le lettere C e A, si dà al numero 88 di Via Cavour. In un caso sono segnati l’anno di costruzione e le iniziali del nome, precisamente in quello presente al numero 46 di via Dandolo, dove è segnato il 1923 sopra le iniziali P e S; in via De Amicis n. 90 c’è la sola data, che è quella del 1945 ed è incisa al di sopra di una graziosa margherita.

Tutte le altre protomi presentano teste di cavallo riprese di profilo e rivolte ora a destra ora a sinistra. In un solo caso, al n. 31 del cortile San Giovanni, la testa del cavallo è scolpita di tre quarti, quasi frontalmente, e sul lato sinistro di essa è incisa la data della realizzazione, che è quella del 1947. Questa protome cavallina è tra le più belle di quelle disseminate in tutto il territorio urbano di Avola. Un caso del tutto particolare è quello che si trova al numero 33 di via Linneo. Qui è presente un trittico in pietra bianca con al centro una testa di cavallo che, ripresa di profilo, guarda verso sinistra ed è inscritta in un tondo arricchito da un ornamento vegetale che sembra costituito da piccoli mannelli di fieno. A distanza di un metro e mezzo dalla testa equina sulla destra c’è un ferro di cavallo con all’interno incisa la data del 1932, a sinistra, sempre a un metro e mezzo di distanza, un ferro di cavallo con all’interno incise, sovrapposte l’una sull’altra, le iniziali del nome e del cognome del proprietario che le fece scolpire: esse sono, stilizzate in caratteri tondeggianti, plasticamente sovrapposti e intrecciati tra loro la ℑ e la P con la prima inserita all’interno della parte rotonda della seconda.

La fattura di queste protomi con la testa di cavallo risulta, in tutta evidenza, variamente qualificata, il che è da attribuire alla maestria e alla bravura dello scalpellino. E qui occorre fare riferimento alle notizie che su questi artigiani, i quali in alcuni casi si rivelano veri artisti della pietra bianca, mi è stato possibile reperire tanto sulla base di ricerche bibliografiche quanto, soprattutto, con mie ricerche personali e interviste realizzate con qualcuno degli scalpellini ancora viventi, sia pure ormai anziani, come nel caso di Giuseppe Passarello [31].

Gli scalpellini

Il primo scalpellino di cui si hanno notizie certe è stato Paolo Corsico (19-9-1871/ 4-1-1956) [32]. Si hanno notizie anche su Giuseppe Consiglio, padre (15-2-1873/ 3-1- 1946); Giuseppe Consiglio, figlio (6-9-1907/ 12-8-1934); su Giuseppe Consiglio (23-2-1881/ 6-10-1967), figlio di Rosario — fratello questi di Giuseppe padre — e perciò cugino di Giuseppe figlio; Michele Urso (11-2-1876/ 12-7-1944); Gaetano Restuccia (16-6-1877/ 17-11-1954), Giuseppe Masuzzo (20-3-1880/ 19-2-1969); Giuseppe Motta (14-9-1895/ 29-12-1947): Salvatore Russo (18-6-1897/ 25-1-1994); Giuseppe Minniti (23-7-1910/ 29-11-1987); Sebastiano Urso (27-12-1911/ 24-11-2008); Pietro Frateantonio (18-2-1915/ 2-4-1989); Emanuele Lo Giudice (2-6-1930/ 29-10-2002); Gaetano Minniti (29-11-1935/ 3-5-2017); Antonino Mangiagli (11-2-1891/ 25-2-1948); il vivente Giuseppe Passarello[33] .

Nei primi cinquant’anni del secolo scorso, dunque, c’è stata ad Avola un’esplosione di luce prodotta dalla lavorazione artistica della pietra bianca calcarea iblea, come dimostra, accanto alla realizzazione di protomi con immagini animali, e simboli antropologici, la vastissima produzione di facciate di case e di palazzi, specialmente unifamiliari, con sculture di tipo floreale e vegetale, questa seconda caratteristica collegata con le attività economiche, soprattutto agricole, del territorio, come dimostrano i grappoli d’uva, le mandorle e i ramoscelli arborei presenti in molti prospetti di case [34]. Purtroppo c’è da annotare che negli anni del cosiddetto boom economico, a partire dai primi anni Sessanta, mentre ancora qualche massaru si faceva scolpire una protome con testa equina, altri agricoltori presero ad abbattere sconsideratamente quelle delle loro carretterie, che vennero trasformate in garage per automobili. Tale inversione di tendenza nel costume sociale confermava che, mutati i segni dello sviluppo economico [35], le protomi con teste equine non apparivano più come status symbol bensì come segni di arretratezza e inferiorità sociale unitamente a ciò che atteneva all’agricoltura e al lavoro dei campi, motivo per cui andavano cancellati e distrutti. Ne ebbe un bel daffare Antonino Uccello, che in quegli anni si diede a raccogliere, andando in giro per tutta la Sicilia, gli oggetti d’uso domestico e di lavoro nonché le espressioni d’arte popolare, che provvidenzialmente riunì nella Casa-museo che ora porta il suo nome a Palazzolo Acreide. E ricordo bene le sue parole di disapprovazione per ciò che miei vicini di casa avevano fatto, sostituendo i fregi in pietra bianca con scaglie di vetro frantumato nella facciata della loro casa, quando il 1° marzo del 1979 venne a trovarmi, per affidarmi l’incarico di aggiornare il manoscritto di Avola festaiola [36] del Gubernale, in vista della pubblicazione di quel documento di cultura popolare che l’autore aveva lasciato inedito.

Per un malinteso senso dello sviluppo furono conseguentemente cancellati quelli che venivano intesi e classificati come vistosi ricordi dell’economia agricola, spesso povera, di cui ormai ci si vergognava. Non si capiva che venivano distrutte per sempre le testimonianze artistico-culturali della memoria storico-economica e socio-antropologica della città di Avola, che finiva per subire un nuovo piccolo “terremoto” urbanistico, stavolta non ad opera della natura ma dell’uomo. Un grave danno fu così perpetrato alla storia della città, che vide sostituire opere d’arte in luminosa pietra bianca con insignificanti e, ormai dopo pochissimi anni, fatiscenti architravi orizzontalmente disposti, tutti uguali, in cemento cosiddetto armato, che tale però non è stato, data la velocità con la quale nel breve giro d’anni esso si va sbriciolando. Nell’offesa consumata sulla pietra bianca calcarea iblea, che dava luce alla città e alla sua storia, oso dire che fu ferita l’anima di Avola.

Dialoghi Mediterranei, n. 67, maggio 2027

Note

[1] P. Fronzaroli, West SemiticToponymy in Northern Syria in the Third Millenium B.C., in “Journal of Semitic Studies, volume 22, Issue 2, Autumn !977: 145-166; in particolare 153-161.

[2] R. Dolce, Ebla and its Origins- A Proposal, in P. Matthiae, F. Pinnock, L. Nigro, N. Marchetti, L. Romano (a c d) Proceedings of the 6th International Congress of the Archaeology of the Ancien Near East, Vol. 1: Near Eastern archaeology in the past, present and future: heritage and indentity, ethnoarchaeological and interdisciplinary approach, results and perspectives; visual expression and craft production in the definition of social relations and atatus, Otto Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2010: 245-260 e specificamente 248 e nota 18.

[3] Paolo Matthiae iniziò una campagna di scavi nel 1964 per conto dell’Università “La Sapienza” di Roma. Nel 1968 il recupero del torso della statua di un re paleosiriano di Ebla, Ibbit-him, confermò che Tell Mardikh era l’antica Ebla. La scoperta, infine, nel 1975, di 14.500 tavolette ritrovate negli archivi del palazzo di Ebla sancì l’identificazione del sito archeologico con l’antica città. Cfr. F. Amabile, Su e giù per Ebla, “Specchio”, n. 383, allegato a “La Stampa” del 26 luglio 2003: 38-47.

[4] Ivi: 41.

[5] Ab-la citata in un manoscritto di Ibn-al-Athir riportato da Michele Amari nella sua Storia dei Musulmani di Sicilia. Cfr. Anonimo ma di P. Magro, In un momento particolarmente felice della sua storia millenaria (Avola, n d a) si conferma come uno dei centri più ricchi e vivi del Siracusano, in “Corriere della Sera”, Speciale Siracusa, 16 gennaio 1986: I.

[6] Cfr. P. Magro, Storia di una città, in “la Vita diocesana”, 11 novembre 1979; Idem, In un momento particolarmente felice…cit.; F. Gringeri Pantano, Antiqua Abola. Le pietre e i dipinti prima del 1693, Arnaldo Lombardi Editore, Siracusa 1993: 13, Idem, La città esagonale, Sellerio editore, Palermo 1996: 18.

[7] T. Fazello, Della storia di Sicilia deche due (1558), Palermo 1817, vol. 1: 289; cfr. F. Gringeri Pantano, La città esagonale, cit.: 57 e nota n.1.

[8] F. Gringeri Pantano, La città esagonale, cit.: 60.

[9] Informazione datami da Franzo Zocco, nato ad Avola il 6 ottobre del 1892 e ivi deceduto il 10 febbraio del 1987.

[10] V. Consolo, L’olivo e l’olivastro, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1994:110-111.

[11] F. Gringeri Pantano, Op. cit.: 11. Sula civiltà agricola di Avola nel corso del diciannovesimo secolo cfr. l’intera produzione letteraria di Giuseppe Bianca.

[12] Paolo Mirmina era stato un sindacalista notigiano, ucciso, ancora ventitreenne, il 3 ottobre 1920, nella sua città durante un comizio socialista, che rimase impunito, nonostante forti indizi penali venuti in evidenza. Cfr. E. Papa, Nel nome dell’Italia. Il delitto Mirmina, Bonanno Editore, Acireale 2020; inoltre S. Burgaretta, Nel nome dell’Italia. Il delitto Mirmina in “Letteratitudine” online, 19 novembre 2020, Idem, Enzo Papa e la mala giustizia. Il delitto Mirmina, in “Avolesi nel mondo”, a. XXI, n. 2 (47), dicembre 2020: 53-54.

[13] C. Appolloni, l’onorevole Antonino D’Agata, u Cavaleri, in AA. VV., Antonino D’Agata. Un avolese in Parlamento, Santocono Editore, Rosolini 2017: 19.

[14] Ibidem.

[15] Ibidem.

[16] A. M. Damigella, Prefazione a C Appolloni, Avola Liberty, Amministrazione Comunale di Avola, Avola 1985: 7.

[17] Cfr. C. Appolloni, Op. cit.:16; inoltre G. Maria Schirinà, Prefazione a Avola dagli anni dell’Eclettismo alla stagione del Liberty, s d precisi ma Avola 2005: 12.

[18] G. Gubernale, Avola, Edizioni Pro Loco, Avola 1981:39; cfr. G. M. Schirinà, Op. cit.: 11.

[19] C. Appolloni, Op. cit.: 17.

[20] Ibidem.

[21] Sui massari e sulle loro ambizioni classiste si sbizzarriva, in occasione del Carnevale, la satira dei poeti dialettali. Uno di questi, Giovanni Dell’Albani (31-5-1918/23-5-1974) in una delle sue storii, così li prendeva in giro: Bellu anuri si pòttunu i massari;/ sû cciù-llattri ri li cavaleri./ Li viriti ntê çìrculi assittati/ e fanu comu megghju ci cummeni./ Se siti nti iddhi ca zappati,/ all’alba aviti misi li paveri,/ ri ccà a sira tutti scatinati ca nun tiniti cciùi mancu all’imperi; cfr. S. Burgaretta, La memoria e la parola, Armando Siciliano Editore, Messina-Civitanova Marche, 2008: 200.

[22] Sul lavoro dei carrettieri cfr. M. Giuffrida, Peni, lacrimi e gioi…vita di li carritteri, Edizioni Boemi, Catania 2000; inoltre S. Burgaretta, Il carrettiere, in Idem, La camicia di Nesso, Armando Siciliano Editore, Messina – Civitanova Marche 2014: 70-74.

[23] Cfr. G. Verga, Cavalleria rusticana, che è una delle otto novelle comprese nella raccolta Vita dei campi.

[24] Cfr. A a. V v., I carrettieri, a c d E. Guggino, Archivio delle Tradizioni Popolari Siciliane, Palermo 1978 e relativa bibliografia riportata nel volume; inoltre L. Lizio Bruno – F. Mango, Canti popolari siciliani, Archivio delle Tradizioni Popolari Siciliane, Palermo 1987

[25] Ad Avola era attivo, a quel che io ricordo, il fondaco di donna Carmileddha, sito in via Santa Lucia all’attuale numero 53; esso è rimasto famoso in proverbio, allorché si vuole rimproverare a qualcuno di avere osato troppo nell’invadenza verso il prossimo. Si dice allora: E cchi ttrasisti ntô fùnnicu ri ronna Cammileddha!? Oppure; E cchi era ccà u fùnnicu ri ronna Cammileddha!? Come si sa, erano generalmente le donne a gestire i fondaci dappertutto in Sicilia, poiché esse servivano la cena agli avventori ed erano ottime amministratrici, le quali, il che è tutto dire, sapevano farsi rispettare dai carrettieri. Celebre è rimasta la memoria la memoria della zza Lisa, proprietaria del fondaco catanese sito nella zona sud-ovest della città, nel quartiere che è noto come zza Lisa e dove si trova ancora il nome della donna dato alla via che va in direzione di Palermo.

[26] Questi versi mi sono stati forniti da Rosa Raeli (19-5-1945), che li raccolse nel 1967 dalla voce di suo padre, Giovanni Raeli (10-8-1919/ 1-6-1975), che qualche anno dopo sarebbe diventato mio suocero.

[27] Questa ottava della cultura tradizionale, fu raccolta, nel 1967, dalla suddetta Rosa Raeli, direttamente dalla voce del signor Salvatore Costa (13-10-1929/ 23-1-2018), che era anche poeta in dialetto.

[28] A. Bonincontro Cagliola, I canti popolari in Sicilia, Cav. Vincenzo Giannotta Editore, Catania 1917: 19.

[29] Cfr. S. Burgaretta, Note di aggiornamento ad Avola festaiola di Gaetano Gubernale, Associazione Filodrammatica Avolese, Avola 1988: 76.

[30] Cfr. A a.V v. Avola dagli anni dell’Eclettismo…, cit.: 44.

[31] Giuseppe Passarello è nato ad Avola il 23 novembre del 1939.

[32] Ho integrato con mese e giorno di nascita i dati relativi a ogni scalpellino, correggendo quelli che in alcuni casi erano stati pubblicati con degli errori.

[33] Cfr. nota n. 24.

[34] Cfr. C. Appolloni, Op. cit; Aa.Vv., Avola dagli anni dell’Eclettismo…, cit.

[35] A partire dal 1957 con l’insediamento della SINCAT a nord di Siracusa molti braccianti e agricoltori abbandonarono il lavoro dei campi, per inseguire quello che appariva come un progresso; illusione, questa, stigmatizzata da quel profeta inascoltato che fu Pier Paolo Pasolini. Sull’entusiasmo per il lavoro alla SINCAT e sulle problematiche riserve paventate già allora dalla gente cfr S. Burgaretta, La Marina di Siracusa, in Idem, La camicia di Nesso, cit.: 176-181.

[36] Morto alla fine di quello stesso anno, il manoscritto venne pubblicato da me alcuni anni dopo, nel 1988, con le stesse indicazioni editoriali che aveva progettato lo studioso di Canicattini Bagni; cfr. la nota n. 22.

_____________________________________________________________________________

Sebastiano Burgaretta, poeta e studioso di tradizioni popolari, ha collaborato con Antonino Uccello e, come cultore della materia, con la cattedra di Storia delle Tradizioni Popolari dell’Università di Catania. Ha curato varie mostre di argomento etnoantropologico in collaborazione col Museo delle Genti dell’Etna, con la Villa-museo di Nunzio Bruno, con la Casa-museo “A. Uccello”, col Museo teatrale alla Scala di Milano. Ha pubblicato centinaia di saggi e articoli su quotidiani, riviste e raccolte varie. Tra i suoi volumi di saggistica: Api e miele in Sicilia (1982); Avola festaiola (1988); Mattia Di Martino nelle lettere inedite al Pitrè (1992); Festa (1996); Sapienza del fare (1996); Retablo siciliano (1997); Cultura materiale e tradizioni popolari nel Siracusano (2002); Sicilia intima (2007); La memoria e la parola (2008); Non è cosa malcreata (2009); Avola. Note di cultura popolare (2012); Verbumcaru (2020); Riti e usanze popolari ad Avola (2021); Alle soglie del tèmenos (2021); I giorni del corona (2021); La giostra delle apparizioni (2021).

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/nella-pietra-lanima-di-avola/

Click here to print.