Paesaggio lacustre e trasformazioni in un contado della Toscana del ‘500

Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2023 @ 00:51 In Cultura,Letture | No Comments

Nel 1599, allʼetà di 63 anni, Ceseri Frullani nativo di Cerreto Guidi, un piccolo comune a poche decine di chilometri da Firenze, scriveva Glʼavvenimenti del lago di Fucecchio e modo del suo governo, che sarebbe stato dato alle stampe solo quattro secoli dopo nel 1988, per iniziativa e a cura di Anna Corsi e Adriano Prosperi, edito dallʼIstituto Storico Italiano per lʼetà moderna e contemporanea. Una seconda edizione, con nuova veste tipografica, è stata realizzata lo scorso 2022 dalle Edizioni dellʼErba, con sede a Fucecchio.

Il manoscritto si compone di cinque parti, ciascuna delle quali suddivisa in brevi capitoli, da un minimo di dieci a un massimo di quindici, nei quali prevalgono le descrizioni della genesi di alcuni eventi, i risultati di osservazioni dirette, le notazioni di carattere tecnico e le indicazioni specifiche su come operare per affrontare una serie di problemi: «Rovina della pesca e destruzzion dʼalcune castella»; «Del rifacimento del lago»; «Come sʼabbassò il lago»; «Del miglioramento della pesca e in specie per lʼanguille»; «Mutazion di tempi e cose occorse»; «Modo di guidare deʼ fiumi», ecc.

La motivazione che 35 anni fa aveva indotto i due autorevoli curatori a proporre la conoscenza dellʼopera del Frullani ad un più vasto pubblico risiedeva ‒ come spiega Prosperi nellʼIntroduzione a sua firma ‒ principalmente nella volontà di indagare sulla memoria dei luoghi:

«toponomastica, modi di dire e di vivere, istituzioni, famiglie, tutto ciò che lega il nostro presente a quel passato è stato via via evocato, creando spesso quel forte senso di continuità e quellʼillusione di stabilità che sono fra le attrattive (e fra le insidie) della storia locale».

Ma prima di addentrarci nelle riflessioni sullʼambiente naturale descritto dal Frullani, personaggio «dotato di una sua rispettabile cultura umanistica e soprattutto di buone letture storiche», Prosperi delinea un breve profilo dellʼautore dal quale si rileva il suo ruolo attivo tra i consiglieri del comune di Cerreto e saltuariamente anche lʼincarico di capitano.

Per quanto piccola la realtà nella quale operava, dagli «orizzonti stretti, ma non certo privi di conflitti», il rapporto tra governo centralizzatore mediceo e comunità locali imponeva periodici confronti e verifiche nei quali fu impegnato anche il Frullani per incombenze amministrative.

«Ma è nel vivo delle tensioni interne al consiglio che si possono cogliere, da un lato, la dinamica delle lotte di potere e, dallʼaltro, i tratti del personaggio. Ciò di cui si discuteva era materia minuta, ma assai concreta: terre da affittare, lavori pubblici, ripartizione di imposte, elezione di titolari di uffici. Ad ogni votazione, erano in gioco danaro, potere, legami familiari, alleanze».

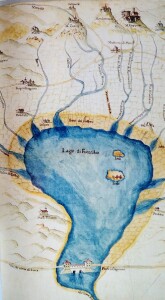

Laghi di Bientina e di Fucecchio nel sec. XV (Archivio di Stato di Lucca, Deputazione sopra il nuovo Ozzeri, n. 3)

Lʼautore in questione deteneva un discreto patrimonio ed era certamente interessato ad accrescerlo, grazie al fatto che di opportunità non ne mancavano, soprattutto sul versante delle istituzioni pubbliche del principato.

Un caso emblematico ricordato da Prosperi, per esempio, riguardava la grande impresa edilizia per la costruzione di una villa medicea a Cerreto, che portò alla trasformazione del preesistente castello, preceduta e accompagnata da una progettazione articolata e dai relativi interventi collaterali. In quellʼoccasione, il Frullani ricoprì il ruolo di «sottoproveditore di detta fabrica», intraprendendo da lì la sua ascesa personale al livello gestionale e amministrativo dei beni granducali. La villa di Cerreto, si inseriva, infatti, «in una zona fittamente punteggiata di strutture analoghe, tutte facenti capo alla amministrazione fiorentina» dei possedimenti medicei.

Chiamato a occuparsi, in qualità di «agente» granducale, della costruzione di un ponte e di alcune cateratte sul torrente Vincio, non risparmiò energie e, soprattutto non esitò a mostrarsi intransigente nei confronti delle autorità locali che avrebbero dovuto mettere a disposizione uomini e mezzi per la realizzazione dei lavori:

«Dunque, per lʼesecuzione di un compito apparentemente assai modesto Ceseri Frullani entrò in contatto e spesso in contrasto con una gran quantità di persone, urtò suscettibilità e poteri, si procurò accuse velate e aperte querele che lo trascinarono per tribunali a lungo».

Ma Frullani dedicò la sua attenzione, con notevole competenza, anche al tema della pesca, essendo stato per due anni responsabile in quellʼarea lacustre e paludosa del Padule di Fucecchio e sostenne energicamente la necessità di preservare la vasta zona umida, urtando frontalmente «contro una delle tendenze maggiori di quel secolo in genere e di quella dinastia in specie». Questo suo convincimento, che nel manoscritto avrebbe trovato ampia trattazione, alimentava le accuse dei numerosi individui che mal sopportavano il «fattore» Frullani. Peraltro, si era impegnato anche a insediare castagneti sulle pendici del Montalbano, guadagnandosi sia lʼapprezzamento di Francesco I deʼ Medici che praticava la caccia in quelle zone, sia lʼimpiego per otto anni come amministratore della fattoria di Casteltermini.

Dopo quella fase sarebbe, però, iniziato il suo rovinoso declino con la condanna della magistratura nel 1590 a due anni di reclusione nel carcere delle Stinche di Firenze, «per pena della fraude», oltre allʼobbligo della restituzione «di una certa somma agli agenti del granduca».

La documentazione giudiziaria rinvenuta non chiarisce in cosa consistesse la frode contestatagli, ma Prosperi, attraverso lʼesame di altre carte, fornisce gli elementi necessari per comprendere la vicenda. Quando intorno al 1583-84, in «uno dei periodici tentativi medicei di conquistare terre coltivabili strappandole alle acque», si decise di ridurre il livello del lago, Frullani, insieme ad un altro perito, fu chiamato a occuparsi dellʼappoderamento dei nuovi terreni disponibili e da lì sarebbe scaturita lʼaccusa di avere operato in modo fraudolento:

«Il motivo della sua disgrazia fu dovuto, a quanto egli stesso racconta, ad una complicata operazione relativa ai raccolti delle terre sulle quali pretendevano diritti i coloni di Altopascio su chi dovesse conservare quei raccolti, saltato poi per il trasferimento del fattore di Altopascio. A questo si sarebbe aggiunto qualche dissapore per la posizione assunta dal Frullani in merito al progetto, allora a lungo dibattuto, di portare il fiume Ralla a sfociare nel padule di Bientina. Era uno dei tanti progetti che allora si facevano avanti nel contesto della più generale tendenza dei Medici a valorizzare i loro possessi nella pianura di Pisa e, conseguentemente, a prosciugare le zone paludose di quellʼarea».

Le conseguenze della sua detenzione e anche di quella di due suoi figli, per ragioni diverse ‒ poi morti in carcere ‒ furono la leva principale che lo spinse a scrivere Glʼavvenimenti del lago di Fucecchio, una sorta di riscatto personale per mostrare le competenze possedute e indicare soluzioni a problemi concreti del territorio. Scontata la condanna e pagata la sanzione pecuniaria, Frullani si ripropose con un certo successo ogniqualvolta fosse possibile ottenere un incarico pubblico o riguadagnare la fiducia del governo mediceo e aspirare a un incarico di «ministro».

Il suo manoscritto, di cui si prevedeva esplicitamente la pubblicazione, reca la data del 30 dicembre 1599 e già questo indizio offre a Prosperi lo spunto per alcune considerazioni che non attengono solo alla cronologia:

«Non si può non considerare in qualche modo emblematico il fatto che un secolo apertosi per Firenze allʼinsegna di una vivacissima storiografia cittadina si chiudesse con questo prodotto che veniva dal contado e al contado era dedicato».

Frullani aveva dedicato Glʼavvenimenti al suo principe con la speranza che le sue proposte e indicazioni fossero apprezzate e fatte proprie «per benefizio pubblico»; non fu scritto per gloria letteraria, ma soprattutto, «per gli effetti pratici che la sua fatica voleva avere sul piano del governo del contado». Prosperi evidenzia la cultura storiografica e civile di cui è impregnata lʼopera, che si evince dal costante collegamento tra «pratica del presente e memoria del passato». E pur se il titolo circoscrive la trattazione nel merito (avvenimenti) e nello spazio (lago di Fucecchio), quasi a prendere le distanze da «forme arcaiche di storia municipale o di cronachistica locale», il testo si colloca in un ambito di studi abbastanza originale, confluendo in esso documenti scritti, tradizione orale ed esperienze personali frutto di conoscenza diretta dei luoghi, delle caratteristiche e dei problemi che quel territorio presentava.

Lʼopera non è classificabile, quindi, tra quelle propriamente di carattere storico; nonostante lʼautore rilevi dal passato i dati storici necessari a ricostruire lʼevoluzione del paesaggio che analizza e descrive, «sembra apparentarsi di più ai trattati di economica e di agronomia».

«La questione del padule di Fucecchio ‒ osserva Prosperi ‒, cosi come la vedeva il Frullani, era legata alla lotta sempre rinnovata tra pescatori e coltivatori e i contrasti di interessi tra i comuni della Valdinievole e del basso Valdarno. Il fatto che i Medici ne fossero diventati padroni e ne avessero regolato il livello delle acque con la costruzione delle chiuse di Ponte a Cappiano consentiva finalmente di risolvere quel contrasto […]».

Tuttavia, la strategia perseguita dal governo mediceo non era in sintonia con la visione generale che del problema aveva il Frullani; peccava di scarsa attenzione riguardo allʼecosistema nel suo complesso e alle conseguenze che la riduzione dellʼarea lacustre provocava sulla disponibilità del pescato; sottovalutava i danni alle piante e alla salute degli abitanti per effetto della maggior «putrefazzion dellʼaria».

Frullani, citando ripetutamente anche il parere di altri esperti (agenti, ingegneri, capimastri) con i quali si confrontava, mirava a sottolineare lʼesigenza di amministrare un territorio secondo criteri razionali, cercando di armonizzare le esigenze del privato e quelle dello Stato, «senza sacrificare tutto alla fame di terre coltivate del piccolo produttore». Lʼautore era convinto che in un passato più o meno lontano, il lago fosse stato assai pescoso e il bosco più fitto e vasto: «Caccia e pesca potevano essere, insomma, non solo il trastullo dei potenti ma unʼattività economicamente importante».

Nelle considerazioni di chiusura dellʼIntroduzione Prosperi proietta la sua riflessione anche sul lungo dopo Frullani e sulla sostanziale “attualità″ e fondatezza delle preoccupazioni dellʼautore cinquecentesco. Basti rivedere quanto poi si sarebbe verificato dalla seconda metà del Settecento e fino agli anni del fascismo che delle bonifiche delle terre paludose fece obiettivo di politica agraria e sanitaria: tutelare la salute dei braccianti dagli effetti della malaria e acquisire terre coltivabili, da destinare preferibilmente alla cerealicoltura per garantire lʼautarchia granaria. Ma aveva già iniziato un prestigioso medico e naturalista fiorentino, Giovanni Targioni Tozzetti, ad invocare, con un suo scritto del 1761, un radicale intervento nel Padule per trasformarlo, a forza di colmate in un semplice canale o fiume.

Una sorta di guerra santa che non ha risparmiato «né la fisionomia naturale dei luoghi né quella sociale degli abitanti». Una ragione in più, dunque, secondo Prosperi per apprezzare il testo di Frullani, che a distanza di quattro secoli ha avuto finalmente un suo pubblico di lettori, sempre più numeroso e … preoccupato.

«Quasi scomparse le superfici umide, ridotte a depositi di rifiuti e di acque di scarico, cancellate o quasi le specie animali che vi abbondavano, la specie umana continua a sentirsi sempre minacciata: non però, dalla “insalubrità dʼaria” come minaccia di una natura ostile ma dai propri veleni, contro i quali cerca una rinnovata alleanza con lʼambiente e interroga di nuovo la storia. La nostalgia per il tempo andato della giovinezza si mescola a quella per lʼItalia preindustriale e per le antiche strade bianche di polvere in mezzo ai campi. Così, si pensa con rimpianto ai boschi intorno al Padule, un tempo avaramente difesi dagli statuti comunali o dai bandi granducali o dal codice civile, oggi devastati dalle opposte offese dellʼabbandono e degli usi rovinosi».

Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023

___________________________________________________________________________

Rosario Lentini, studioso di storia economica siciliana dell’età moderna e contemporanea. I suoi interessi di ricerca riguardano diverse aree tematiche: le attività imprenditoriali della famiglia Florio e dei mercanti-banchieri stranieri; problemi creditizi e finanziari; viticoltura ed enologia, in particolare, nell’area di produzione del marsala; pesca e tonnare; commercio e dogane. Ha presentato relazioni a convegni in Italia e all’estero e ha curato e organizzato alcune mostre documentarie per conto di istituzioni culturali e Fondazioni. È autore di numerosi saggi pubblicati anche su riviste straniere. Tra le sue pubblicazioni più recenti si segnalano: La rivoluzione di latta. Breve storia della pesca e dell’industria del tonno nella Favignana dei Florio (Torri del vento 2013); L’invasione silenziosa. Storia della Fillossera nella Sicilia dell’800 (Torri del vento 2015); Typis regiis. La Reale Stamperia di Palermo tra privativa e mercato (1779-1851) Palermo University Press 2017); Sicilie del vino nell’800 (Palermo University Press 2019).

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/paesaggio-lacustre-e-trasformazioni-in-un-contado-della-toscana-del-500/

Click here to print.