Parlare ai morti perché ascoltino i vivi

Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2023 @ 01:13 In Cultura,Letture | No Comments

Il combinato disposto – diciamo, più semplicemente, la somma – d’ignoranza linguistica e d’ignoranza storica (delle quali gli italiani soffriamo meno di altre popolazioni industrializzate, comunque in misura spaventosa) sta producendo effetti che sono sotto gli occhi di chiunque: viviamo tragedie eclatanti (dalle stragi dei migranti alla guerra fra Russia e Ucraina) e crisi striscianti (lo smantellamento, mattoncino per mattoncino, di quel tanto di Repubblica democratica e di “stato sociale” che – non senza lacune e inadempienze – eravamo riusciti faticosamente a costruire dal Secondo dopoguerra agli inizi degli anni Ottanta del XX secolo) come zombi oscillanti fra la veglia della vita e il sonno della morte.

Se questo quadro è sostanzialmente realistico, vedrei due scenari principali per il futuro: o ci si chiederà come l’umanità del terzo millennio abbia potuto attraversare questa fase di cecità autolesionistica oppure il degrado intellettuale e morale avrà raggiunto il livello zero (ammesso che esisterà, nonostante il suicidio ecologico e bellico, ancora una specie sapiens sapiens).

Per scongiurare tali possibili scenari, è evidente che si debbano moltiplicare – qui e adesso – gli sforzi per alfabetizzare le maggioranze dopate e per evocare squarci significativi del nostro passato.

Due terapie sinergiche

Per quanto riguarda il primo obiettivo (l’alfabetizzazione linguistica) non si tratta di moltiplicare la quantità dei testi da leggere – infatti non è vero, come si sente ripetere, che la gente non legge più – bensì la qualità. La gente legge oggi come mai nella storia dell’umanità: ma legge manifesti pubblicitari, post su facebook, giornali e riviste on line, e-mail e whatsapp; dunque legge di tutto senza possedere criteri di giudizio su ciò che legge. Gli studenti preparano una “tesina” con pezzi trovati in rete, ma senza preoccuparsi di specificarne la fonte: così la citazione dalla conferenza di un premio Nobel per la medicina finisce, intrecciata con l’opinione sul cancro del bottegaio all’angolo, in «una notte grigia in cui tutte le vacche sono grigie» (per parafrasare Hegel in polemica con Schelling). Dunque, dovremmo invitare (un po’ controcorrente) i giovani a leggere di meno: a una sorta di digiuno, o almeno di dieta, letteraria. Ma di concentrarsi su testi significativi, possibilmente belli, suggeriti da qualche persona adulta di loro fiducia. Poi, quando si saranno disintossicati dalla spazzatura – o anche da ciò che, pur non essendo dannoso, è superfluo – potranno navigare da soli nell’oceano dei testi scritti. E diventare, a loro volta, garanti (provvisori) delle generazioni successive.

Non minore attenzione esige il perseguimento del secondo obiettivo (la memoria di ciò che del passato merita di essere ricordato o perché terribile o perché esemplare). Ci sono, pur tra prodotti poco interessanti, film e documentari che riescono efficacemente a ricostruire epoche storiche, vicende, personaggi. Ma è importante – a mio sommesso avviso – che il recupero della memoria storica avvenga anche attraverso pagine scritte, più adatte del linguaggio visivo a cogliere dettagli analitici e a suscitare pause di riflessione e valutazioni critiche. Pagine di questo genere dovrebbero, comunque, possedere una certa attrattiva estetica, in difetto della quale producono la noia e la disaffezione che ben conosciamo noi fruitori di manuali scolastici e di monografie accademiche. Per fortuna il Novecento (come il secolo in cui ci troviamo) ci ha regalato volumi seri e gradevoli al tempo stesso, come – per non aprire un elenco lunghissimo – Il secolo breve di Erich Hobsbawm: volumi che non ci raccontano tutti gli avvenimenti degni di memoria, ma ci accendono il desiderio di conoscerli.

Lettere dall’aldiquà

Di sintesi potenti e attraenti come i volumi di un Hobsbawm non tutti siamo capaci. Ma possiamo dare una mano all’intento, inscindibilmente didattico e politico, di colmare – almeno in parte – le amnesie collettive sperimentando altri generi letterari. È il caso di Maria D’Asaro che, da molti anni, ha avvertito l’esigenza interiore di scrivere “lettere” a protagonisti della vita civile nazionale (e non solo) che, in questi giorni, ha deciso di raccogliere in un unico volume: Una sedia nell’aldilà (Diogene Multimedia, Bologna 2023).

A siciliani (più o meno… illustri)

Lascio alla curiosità del lettore le ragioni dell’insolito titolo e passo direttamente a qualche assaggio delle dodici “lettere” (alcune delle quali già edite in riviste o in volumi curati da altri). Nel ripercorrerle, seguo l’andamento centrifugo: parto dalla provincia di Palermo – la città dell’autrice – per allargare lo sguardo sulla Sicilia, poi sull’Italia e infine, anche oltre. La missiva che apre il volume è indirizzata a un giovane adulto che è vissuto, ed è morto assassinato, a poche decine di chilometri dal capoluogo regionale:

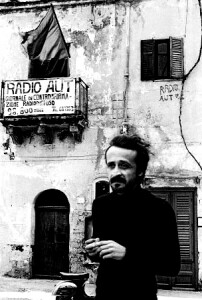

«Caro Peppino, quando ti hanno ammazzato, avevo vent’anni. Ero tutta casa, chiesa e università. [...] C’era, ma allora la mafia non mi sfiorava. Ero troppo occupata a combattere le mie piccole buone battaglie. Però, anche se oscurata da quella più eclatante dell’assassinio di Aldo Moro, la notizia della tua morte mi colpì. “I carabinieri non nutrono dubbi sulla fine dell’estremista siciliano, dilaniato dalla bomba che stava collocando sui binari”, titolavano ossequenti e sicuri i giornali governativi. [...] Così ho cominciato a documentarmi e a capire. “Peppino Impastato è stato ammazzato dalla mafia” non era più l’affermazione azzardata degli estremisti demoproletari, ma la triste verità che, tra tanti colpevoli silenzi e depistaggi, si andava faticosamente facendo strada. Nella scuola dove ormai insegnavo, ho scoperto che Pino Manzella, il docente di Francese che dipingeva con passione e talento, era stato uno dei tuoi amici più cari. Ho saputo poi che l’avvocato Vincenzo Gervasi, che rappresentava i tuoi familiari al processo, era il marito di una docente mia amica. E addirittura che quell’Impastato da cui facevo la spesa, vicino Cinisi, era tuo fratello Giovanni! E la signora a cui pagavo le pizze tua cognata Felicetta…Così, piano piano, per me sei diventato un morto di famiglia. [...] Caro Peppino, avevo voglia di scriverti proprio per scusarmi e per ringraziarti. Per scusarmi di non avere subito creduto alla verità sulla tua morte: nel 1978 avevi solo dieci anni di più, ma eri avanti anni luce…C’è voluto il tuo brutale assassinio, perché in tanti ci interrogassimo su quel terribile mostro di casa nostra che è la mafia. E capissimo che contro la mafia ognuno deve combattere la sua battaglia: in famiglia, a scuola, al lavoro, in negozio, in condominio, nei palazzi del potere, nella pubblica amministrazione, in politica. Voglio ringraziarti per la tua testimonianza di siciliano libero, senza padroni: libero dai condizionamenti mafiosi della tua famiglia d’origine, libero dagli schemi logori dell’appartenenza politica, libero di ridere ridicolizzando i rappresentanti di potere».

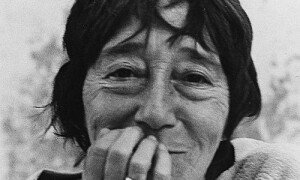

Sullo stesso fronte antimafia troviamo una donna, Giuliana Saladino, giornalista de “L’Ora” e scrittrice di successo. A lei, con toni non meno toccanti della lettera precedente, si rivolge D’Asaro:

«Cara Giuliana, ho imparato ad apprezzarti grazie alla mia amica Teresa: “Ti perdi due perle se non leggi Romanzo civile e Terra di rapina”. Prima della sua “presentazione” sapevo solo che eri una giornalista. Chissà, forse una volta potremmo anche esserci incrociate in città, magari in una delle tante manifestazioni antimafia…Ma i tuoi occhi nocciola, scuri e intensi, posso solo immaginarli, perché ti ho conosciuto davvero quando ho letto i tuoi libri. E tu non c’eri più. Teresa aveva ragione: mi sono subito innamorata della tua scrittura. E sono stata affascinata dalla tua intelligenza, dalla tua passione civile, dal tuo lucido impegno. Per età, potevi essere mia madre. Ma, nonostante la distanza anagrafica, ti ho sentita vicina, quasi ‘compagna’, per sensibilità umana e politica».

Chi come me ha conosciuto Giuliana negli anni Sessanta e l’ha avuta come mentore nei primi passi nel mondo della comunicazione sociale (aveva la responsabilità della pagina “L’Ora-Scuola” cui contribuivamo alcuni di noi liceali) non può che rallegrarsi nel vederla ricordare anche a generazioni che, molto probabilmente, non ne hanno mai sentito pronunziare neppure il nome. Anche un terzo personaggio è palermitano, ma schierato esattamente sul fronte opposto rispetto a Peppino e Giuliana. Maria D’Asaro non rinunzia al suo registro comunicativo mite, misurato, ma anche dolente e inequivocabilmente chiaro:

«Lei rappresentava la DC di potere, legata all’area grigia che in Sicilia coagulava il consenso politico. “Non si muove foglia che Lima non voglia”, si diceva scherzosamente. Se si cercava un “favore”, si andava dall’onorevole Lima. [...] Eppure, chi la conosceva bene ha chiarito che lei viveva una particolare solitudine: i mafiosi la trattavano come politico, i politici, talvolta, la trattavano quasi più come mafioso che come uno di loro. La sua figura appare ambigua e tragica insieme, destinata purtroppo a essere sacrificata quando saltano gli equilibri che lei aveva contribuito a garantire».

Torna in mente, per contrapposizione, il titolo sarcasticamente fulminante con cui un noto settimanale umoristico dell’epoca diede la notizia del suo assassinio per mano mafiosa: «Salvo Lima come John Lennon: ucciso da un suo fan».

Prima di lasciare il giro dei palermitani, mi piace ricordare la lettera dedicata a uno dei più innocenti e amorevoli abitanti che la città possa ospitare: il cagnolino Dipsy (e, in certa misura, la sua cuginetta felina Felicetta). In queste righe in onore dell’animalità l’autrice riversa alcuni tesori della sua umanità:

«Chi pensa che sia eccessivo scrivere una lettera di commiato a un cagnolino defunto non ha sperimentato la grazia di avere accanto un cane vispo e affettuoso come te o gattine speciali come Felicetta. E non ha provato la tristezza di perdervi».

Fuori da Palermo e dintorni, ma ancora dentro i confini della Sicilia, troviamo Andrea Camilleri, al quale Maria D’Asaro si rivolge mimando la lingua simil-siciliana usata dallo scrittore agrigentino nei suoi celeberrimi romanzi:

«La sua è stata una fortuna meritata perché nell’esercizio delle sue belle professioni e passioni – aspirante poeta, regista, sceneggiatore, infine scrittore – Lei ha sempre ascoltato la musica delle parole. E ha sempre scelto quelle giuste per tessere la trama e l’ordito dei suoi cunti.

Mi avissi piaciuti assai leggere altre sue storie. E poi, avissi avutu l’ardiri di chiacchierare tanticchia con Lei. Non l’avrò, questo prio di incontrarla vivente. Ma io a vossia u vegnu a truvari ‘nta li so libri. E mi scialu e arricriu cu li so storie».

Il «Caro Francuzzo» cui si rivolge la mittente è Battiato:

«Chissà se ora senti più vicine le sacre sinfonie del tempo, se hai sperimentato che “siamo esseri immortali, caduti nelle tenebre, destinati a errare/nei secoli dei secoli, fino a completa guarigione… Che siamo angeli caduti in terra dall’eterno, senza più memoria…”. Tu, assertore della reincarnazione – “quel lungo percorso che fa vivere vite in quantità”. “Sbucherò da qualche parte, sono sicuro: vivremo per l’eternità” – chissà se ora “tocchi l’infinito con le mani” … se ti sei fatto strada tra “cento miliardi di stelle”, se la tua anima le attraversa e se “su una di esse vivrà eterna” …

Chissà se, nell’Altrove, hai incontrato Manlio, l’amico e compagno di una felice intesa artistica. Manlio, siciliano come te, sull’essenza dell’insularità, scriveva “Là dove domina l’elemento insulare è impossibile salvarsi. Ogni isola attende impaziente di inabissarsi. (…) La volontà di sparire è l’essenza esoterica della Sicilia. Poiché ogni isolano non avrebbe voluto nascere, egli vive come chi non vorrebbe vivere. La storia gli passa accanto con i suoi odiosi rumori. Ma dietro il tumulto dell’apparenza si cela una quiete profonda. Vanità delle vanità è ogni storia! La presenza della catastrofe nell’anima siciliana si esprime nei suoi ideali vegetali, nel suo tedium storico, fattispecie nel Nirvana. La Sicilia esiste solo come fenomeno estetico. Solo nel momento felice dell’arte quest’isola è vera».

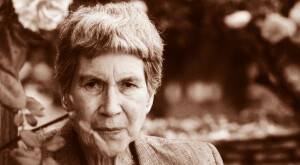

A Palermo è nata anche Natalia Ginzburg, dove il padre – di cognome Levi – si trovava temporaneamente a insegnare, ma ne è vissuta lontano sino alla morte nel 1991. La sintonia fra chi scrive e la destinataria (virtuale) è, anche in questo caso, profonda. E commovente. Peccato doverci limitare, per non abusare dello spazio, alle poche righe d’esordio:

«Cara Natalia,

“Avrei voluto vederla; e dirle in qualche modo (…) il significato immenso che avevano i suoi libri per me”. Le parole che Lei avrebbe voluto rivolgere alla scrittrice inglese Ivy Compton Burnett, sono le stesse che avrei voluto dirle, se mai avessi potuto incontrarla. E, nel nostro immaginario dialogo, mi sarebbe piaciuto che Lei avesse pronunciato la stessa frase detta realmente a una sua amica: «Mi avrebbe fatto un gran piacere se mi avessi scritto. In fondo un libro si scrive per quella persona che ci manderà una lettera. Prende voce e faccia, non si è più così soli».

A italiani (meritevoli di non essere dimenticati)

L’autrice non si limita a dialogare con conterranei. Si rivolge, infatti, anche ad Alex Langer, indimenticabile intellettuale e politico alto-atesino, nei cui confronti la stima e l’affetto appaiono inestricabilmente annodati:

«L’impegno verde ed ecologista, insieme a quello per la pace, è stato l’orizzonte ideale per cui hai speso le tue migliori energie. Da quando, l’8 dicembre 1984, hai tenuto la relazione introduttiva alla prima assemblea, dei Verdi sei stato co-fondatore e ispiratore. Un vero profeta ecologista, che univa alle campagne per la salvaguardia della biosfera l’impegno personale e minuto: ad esempio, perché gli alberghi evitassero le confezioni monodose di burro e marmellata e offrissero semplici ciotole riempite alla bisogna. Molto prima che ce lo suggerisse Greta, viaggiavi sempre in treno e utilizzavi la macchina solo quando l’urgenza o l’incalzare degli impegni lo imponevano. Non c’era campagna di solidarietà internazionale o di sensibilizzazione ecologica che non ti vedesse coinvolto in modo concreto, con grande spirito di dedizione. Tu sì che volavi alto».

Un altro destinatario cui Maria D’Asaro scrive ex abundantia cordis è Vittorio Arrigoni detto Vik (1975-2011). Come di Carneade, di lui sarà spontaneo ai più chiedersi: «Chi era costui ?». E proprio domande del genere sottolineano la rilevanza, culturale e civile, di libri come Una sedia nell’aldilà, la cui autrice così scrive all’autore del libro-reportage Gaza. Restiamo Umani:

«Sei stato rapito la sera del 14 aprile 2011, all’uscita di una palestra di Gaza dove eri solito andare. Pare che i tuoi assassini appartenessero a un gruppo terrorista dell’area jihādista salafita.Dopo averti mostrato in un video bendato e legato, minacciano la tua uccisione se non saranno liberati uomini del loro movimento, detenuti nelle carceri palestinesi. Ma già l’indomani il tuo corpo senza vita verrà trovato in una casa di Gaza».

Non più noto di Arrigoni è il medico marchigiano Carlo Urbani infettivologo di fama mondiale. Quando ad Hanoi, il 28 febbraio del 2003, corse al capezzale di un americano ricoverato con una strana polmonite, intuì la pericolosità di quell’infezione polmonare, lanciò l’allarme all’Organizzazione mondiale della Sanità e chiese un’immediata quarantena. «Grazie alla sua prontezza» – gli scrive D’Asaro

«in Vietnam e nel Sudest asiatico morirono della nuova malattia – denominata SARS, Sindrome respiratoria acuta severa – meno di un migliaio di persone. Purtroppo, tra queste anche Lei. Sua moglie Giuliana non ha mai voluto che le si attribuisse l’aggettivo di eroe: per Giuliana, Lei era “una persona come tante altre, che amava il suo lavoro e la vita e portava aiuto a chi purtroppo ha poco”. Una persona normale. Ma una normalità così straordinaria non la si improvvisa».

La penultima lettera della raccolta è indirizzata, invece, a un personaggio noto a livello internazionale:

«Egregio dottor Levi, solo di fronte al mare, avvolta dalla luce dorata dell’agosto siciliano, sono riuscita a ripercorrere la sua via crucis e a leggere con passione molti suoi scritti. Tra una pagina e l’altra, mi sono spesso fermata, perché mi mancava il respiro… L’azzurro del mare mi aiutava a continuare il viaggio doloroso, come se l’acqua lenisse un pochino l’angoscia di condividere quello che era accaduto ad Auschwitz, nella baracca n.45».

A una giornalista russa (e non solo)

Oltre le lettere ai siciliani e agli italiani, Maria D’Asaro ne riserva una particolarmente vibrante all’eroica giornalista russa Anna Stepanovna Politkovskaja (assassinata, ad appena 48 anni, il 7 ottobre 2006):

«Non è stato difficile ucciderti, in ascensore: eri una donna sola, senza difesa, senza nessuna protezione, di ritorno dal supermercato…Ti era stato suggerito di fare attenzione. Pare che qualcuno avesse già tentato di avvelenarti, qualche anno prima, mentre viaggiavi in aereo per Breslan: ma allora ti eri salvata. Sulla “Novaja Gazeta” hai continuato a raccontare – coraggiosa, ostinata, tenace – tutte le brutture di cui eri testimone in Cecenia. Crimini che ti erano confermati, a microfoni spenti, anche da militari».

L’autrice approfitta dell’occasione per accomunare, in un unico abbraccio, i giornalisti che hanno pagato con la vita la fedeltà all’unico precetto deontologico irrinunziabile: scrivere la verità: Natal’ja Éstemirova (colpevole di avere anch’essa denunziato le violazioni dei diritti umani del governo di Putin); Daphne Caruana Galizia ( che «ha scoperchiato i segreti di inconfessabili evasioni fiscali» a Malta); Pippo Fava e Giancarlo Siani che, rispettivamente «in Sicilia e in Campania, hanno fatto i nomi di chi era colluso o faceva affari con la mafia e la camorra».

Forse, aver restituito di queste dodici lettere solo frammenti, è stato scortese nei confronti dell’autrice. In questa ipotesi, cercherò di farmi perdonare impegnandomi a leggerle integralmente, ogni volta che ne avrò l’occasione, a quanti – adulti o giovani – ritengono meritevoli di entrare nei libri di storia soprattutto statisti che siano stati al potere per almeno un ventennio e/o che abbiano perpetrato almeno qualcuna di quelle follie che chiamiamo guerre.

Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023

________________________________________________________

Augusto Cavadi, già docente presso vari Licei siciliani, co-dirige insieme alla moglie Adriana Saieva la “Casa dell’equità e della bellezza” di Palermo. Collabora stabilmente con il sito http://www.zerozeronews.it/. I suoi scritti affrontano temi relativi alla filosofia, alla pedagogia, alla politica (con particolare attenzione al fenomeno mafioso), nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti teologici e spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei mafiosi (San Paolo, 2010); La bellezza della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo, 2012); Mosaici di saggezze – Filosofia come nuova antichissima spiritualità (Diogene Multimedia, 2015); La mafia desnuda – L’esperienza della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone” (Di Girolamo, 2017); Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018), Dio visto da Sud. La Sicilia crocevia di religioni e agnosticismi (SCe, 2020); O religione o ateismo? La spiritualità “laica” come fondamento comune (Algra 2021).

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/parlare-ai-morti-perche-ascoltino-i-vivi/

Click here to print.