Per Consolo. La parola creativa

Posted By Comitato di Redazione On 1 marzo 2022 @ 01:55 In Cultura,Letture | No Comments

di Sebastiano Burgaretta [*]

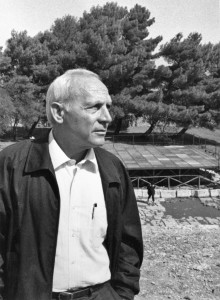

La mia presenza qui trova una ragione nel rapporto di amicizia del quale Vincenzo Consolo volle onorarmi per un trentennio circa, fino alla sua morte, e che continuò poi con sua moglie, Caterina Pilenga. Se devo dire da che cosa nacque questa amicizia, a distanza di tanti anni mi rendo conto che essa quasi certamente nacque dal comune amore per la parola, per il lógos, quella parola che crea ponti e relazioni, come spiega l’etimologia greca del termine stesso: paraballo >parabol>paraola>parola. Quella parola con cui si può dare la vita ma, ahimè, anche la morte, la parola che dà nome a cose, piante, animali e uomini, e che col nome conferisce identità e dignità. Parola che in Consolo fluiva in poesia, in questa visceralmente traducendo, fra storia e metafora, i dolori del mondo, quantunque filtrati attraverso il vaglio della Sicilia e dell’Italia; quei dolori che riscontrava anche solidificati nelle tracce materiali lasciate dalla storia e davanti ai quali io l’ho visto una volta versare maltrattenute lacrime, mentre accarezzava dolcemente i conci greci di Eloro.

‘Na manu ca si pusàu aruçi aruçi

nta ‘na timpa stracanciata ri Eloru

scuràu u çel’azzurru ncoddh’ȋ mia,

ca mi ntisi scamminari nfin’all’ossa.

Cci ìu appressu a manu mia picciriddha,

e-ddhu ntagghju si fiçi moddhu moddhu [1].

Consolo, con la sua indefessa, tormentosa ricerca, ha voluto dare nome e dignità a cose e a uomini, specialmente a quanti non hanno parola né di fatto né, peggio ancora, di diritto, consapevole egli com’era che nel nome c’è tutto della persona, c’è la sua identità, c’è la sua storia, col passato e col futuro che questa ingloba e contiene. Ha voluto dare nome ai dolori del mondo. Da qui la sua concezione della letteratura come vigile milizia, come impegno civile, e il deposito storico-memoriale e linguistico come terreno sul quale muoversi nella pagina da scrivere. Da qui il rispetto assoluto che nutriva per la lingua, e il suo distacco, talora anche risentito, nei riguardi degli ammiccamenti che, strumentalizzando la lingua, qualsiasi lingua, vedeva indirizzati a un certo pubblico, al pubblico che egli definiva telestupefatto dei nostri giorni.

La lingua per lui era sacra, e come tale andava rispettata e non vilipesa, dato il peso enorme che essa ha nel contesto storico-antropologico, civile e politico nel quale l’uomo è chiamato a vivere e operare. Per Consolo non si gioca, non si scherza con la lingua. Nessuno deve arrogarsi il diritto di strumentalizzare o ridicolizzare la lingua, attraverso la quale passano il riconoscimento e la sacralizzazione dell’identità, della dignità, della libertà dell’uomo.

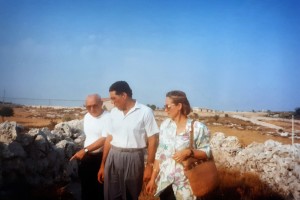

Consolo con Sebastiano, Rosa Burgaretta e la moglie Caterina a Palazzolo Acreide (ph. Giuseppe Leone).

Conseguentemente, per Consolo, non si può prescindere dalla nominazione, attraverso la parola, di uomini e cose. Il nome va dato sempre, nonostante tutto, anche andando controcorrente, sfidando, pure a prezzo personale, incomprensioni e soprattutto il perbenismo dilagante in tempi di omologazione culturale e comportamentale, come quelli che stiamo attraversando in questi anni, anche, mi disse una volta, se occorre, «sputando nel piatto in cui si mangia», in nome della libertà. Egli credeva in questo e lo viveva, fin forse all’autolesionismo e al prezzo dell’emarginazione, cui lo si relegava comodamente, se non a buon mercato, da parte di alcuni, prezzo che egli era determinato a pagare per la sua scandalosa unicità.

Tutto il suo impegno di uomo e di letterato si è proteso e speso, in ultima istanza, nel dare nome ai dolori del mondo, con i conseguenti contraccolpi e le delusioni che una società perdutamente omologata gli riservava, talvolta anche malevolmente. Questo egli ha fatto sempre, scavando nella creatività della parola, con una tensione etica vissuta e sofferta sotto un registro che non esito a definire religioso, nel senso ampio, laico del termine, anche se è vero che nel linguaggio biblico il nome contiene, comporta la persona e la sua identità, per cui si crede, per esempio, che nel nome di Cristo c’è la presenza di lui con tutto il suo potere.

Da qui la sofferenza che a Consolo comportava la scrittura, e i tempi lunghi della sua gestazione, da qui l’identificazione, nella sua opera tutta, di pagina e vita, di scrittura e testimonianza civile, con agganci alla sua esperienza esistenziale, umana e familiare, ambiti nei quali credo che si debbano anche orientare nel futuro gli studi su di lui. Etica ed estetica erano tutt’uno in Vincenzo Consolo, come raramente succede di riscontrare in letteratura.

Questo bisogno, questa necessità di nominazione, salvifica per l’uomo, Consolo vive e proietta nel cuore, nella mente e nella bocca di Petro Marano, quando questi, deluso e sconfitto ma non rassegnato, dice a chiusura di Nottetempo casa per casa:

«Cominciava il giorno, il primo per Petro in Tunisia.

Si ritrovò il libro dell’anarchico, aprì le mani e lo lasciò cadere in mare.

Pensò al suo quaderno. Pensò che ritrovata la calma, trovate le parole, il tono, la cadenza, avrebbe raccontato, sciolto il grumo dentro.

Avrebbe dato ragione, nome a tutto quel dolore»[2].

Petro accoglie in sé, perché lo vive nella sua esperienza dal basso, il lasciato “testamentario”, scandalosamente e inaspettatamente proveniente dall’alto della rinnovata coscienza del barone Mandralisca, che nel Sorriso dell’ignoto marinaio, dice:

«Ah, tempo verrà in cui da soli conquisteranno que’ valori, ed essi allora li chiameranno con parole nuove, vere per loro, e giocoforza anche per noi, vere perché i nomi saranno intieramente riempiti dalle cose»[3]

e poi ancora, rivolto all’Interdonato:

«…com’io spero, la storia loro, la storia, la scriveran da sé, non io, o voi, Interdonato, o uno scriba assoldato, tutti per forza di nascita, per rango o disposizione pronti a vergar su le carte fregi, svolazzi, aeree spirali, labirinti…»[4]

Questo amore per la parola salvifica, contro le imposture della storia scritta dai potenti di ogni rango e classe, e la consequenziale tensione etica verso l’uomo credo che ci abbiano accomunato, perché questo stesso interesse credo abbia intuito in me, dopo che lesse il mio Api e miele in Sicilia, uscito nel 1982. E questo è documentato da decenni di rapporti amicali e di conversazioni in presenza e per telefono, oltre che per corrispondenza epistolare e cartacea. Questo amore per la parola, e la sua capacità di nominazione, risuona chiaramente, direi quasi programmaticamente come in un manifesto ideale, in alcuni specifici luoghi delle sue opere, oltre che in tutto il contesto di esse. Qui, a riprova di quanto sto enucleando, voglio riportare due di questi luoghi, che a me paiono particolarmente significativi. Il primo è preso dal racconto I linguaggi del bosco, compreso nel volume Le pietre di Pantalica:

«Scelsi subito Amalia come mia compagna. O fu lei a scegliere me. Ché selvatica com’era e solitaria, aveva una sua sottile seduzione e una sua autorevole ed esclusiva possessività. Divenimmo inseparabili.

Dietro i porci e le capre al pascolo, fu lei a rivelarmi il bosco, il bosco più intricato e segreto. Mi rivelava i nomi di ogni cosa, alberi, arbusti, erbe, fiori, quadrupedi, rettili, uccelli, insetti… E appena li nominava, sembrava che da quel momento esistessero. Nominava in una lingua di sua invenzione, una lingua unica e personale, che ora a poco a poco insegnava a me e con la quale per la prima volta comunicava. Ma Amalia poi conosceva altri linguaggi: quello sonoro, contratto, allitterato con cui parlava alle bestie; conosceva il sampieroto, col quale comunicava con la famiglia; conosceva il sanfratellano e il siciliano coi quali comunicava cogli estranei»[5].

E ricordo benissimo quella volta in cui mi portò al Bosco della Miraglia, a vedere i resti del casello e a indicarmi i luoghi in cui era vissuto bambino, da zigaga debole e fragile con la selvaggia e forte Amalia.

Il secondo è tratto dall’Olivo e l’olivastro:

«Una piccola terra quella di Jano, con una casetta in mezzo a un frutteto, peri e granati e meli, fichi dolcissimi e rigogliosi ulivi, limoni cedri, aranci, sorbi, gelsi, corbezzoli, azzeruoli, un giardino fitto di perenni zagare e di frutti, e cespi, e siepi d’arbusti, cedrina, alloro, menta, basilico, rosmarino… Accolsero festanti l’amico in viaggio Rosa e i figli. Jano gli parlò delle sue ricerche d’etnologo, dei suoi studi sulle api e il miele, delle feste d’Avola, gli lesse le sue poesie.

Nella bellezza di quella casa, nella serenità degli ospiti, sembrò al viaggiatore d’essere in un luogo in disparte, lontano dagli uomini che mangiano pane, lontano dai Ciclopi, d’essere ai confini del mondo, in un’isola di sopravvivenza d’una umana misura ormai perduta»[6].

Se ne evince un terreno di identificazione, di coincidenze, di consonanza e di comune ricerca di luoghi, di pietre e di piante, d’armonia interiore, cui dare nomi e con ciò stesso vita. Ne è conferma la corrispondenza interna, nello stesso libro, tra queste affermazioni e quelle relative all’accoglienza che Ulisse riceve a Scherìa nella reggia di Alcinoo:

«Così Ulisse entra a Scherìa dalle fertili zolle, nella terra dei Feaci che sono vicini agli dei, nel regno dell’utopia, nella reggia di Alcinoo, in seno ad un’alta civiltà, in un paese remoto, incontaminato. Tutto qui è opposto al desolato, periglioso, infecondo mare, opposto a tutti i passati approdi infidi e disastrosi: Alcinoo e il rigoglioso giardino, la sua fastosa reggia, la saggia moglie regina, i figli belli e valorosi, l’accogliente corte, il popolo amico; e l’esercizio in loro della ragione, l’amore per il canto, la poesia. Ma i Feaci…

… una volta abitavano nell’ampia Iperea,

vicino ai Ciclopi, uomini oltracotanti

che li depredavano ed erano più forti.

Fuggono quindi da quella violenza, da quella incivile convivenza, fuggono fino a Scherìa, una terra in disparte, nel mare ondoso, ai confini del mondo, per fondare una città ideale, un regno d’armonia»[7].

Da questo comune interesse per la vita dell’uomo e per la parola salvifica germogliò un continuo scambio di notizie, di informazioni che io gli davo e che egli mi chiedeva, lungo il tempo, su svariati argomenti e su tanti termini. Non passavano più di dieci giorni, al massimo, che non ci sentissimo al telefono. Ricordo qui, a volo d’uccello, qualcuno di questi termini su cui ci confrontavamo: totano, pupa, quella cioè delle api, la capra Melissa, i lupinari, cioè i lupi mannari, al tempo della scrittura di Nottetempo casa per casa.

Se da lontano comunicavamo per telefono, quando eravamo insieme in qualsiasi posto della Sicilia, si andava in giro a visitare luoghi, siti archeologici, città, monumenti, ed era ogni volta un profluvio di parole e termini, che, pullulando, obbedivano al rito della nominazione di luoghi legati all’archeologia o alla storia, nonché di piante, di fiori. Eloro, Cittadella dei Maccari con le sue rovine e il suo ginepro coccolone, Vendicari col suo sale e i suoi uccelli, Noto Antica, Avola Antica con la masseria del caso Gallo, Cava Grande del Cassibile con le sue orchidee selvatiche, Palazzolo Acreide con la Casa-museo di Antonino Uccello e il teatro greco, e poi Apollonia, Alcara Li Fusi coi suoi grifoni, Capo d’Orlando e tanti altri luoghi in Sicilia ci videro camminare insieme, puntualmente nominando piante e pietre.

Consolo registrava nella sua mente ogni cosa, ogni particolare. Non so come facesse. Aveva una memoria prodigiosa, perché era davvero raro che prendesse qualche appunto per iscritto. Una sola volta, ricordo, mia moglie, forse a Palazzolo Acreide, gli diede un foglietto di taccuino, perché egli aveva bisogno di fermare qualcosa sulla carta. Solitamente immaginavo che, tornato a casa o in albergo, lì si mettesse a scrivere quanto gli avevo comunicato. E devo ammettere che io non ero parco nell’elencare nomi di contrade, di riferimenti storici, di piante, di animali, soprattutto nella versione siciliana. Ero loquace nella continua spiegazione e informazione di dati, descrizione di luoghi, che egli ascoltava e recepiva volentieri con una curiosità e, direi voracità quale ha descritto nel celebre e citatissimo incipit del racconto Comiso pubblicato nelle Pietre di Pantalica:

«Io non so che voglia sia questa, ogni volta che torno in Sicilia, di volerla girare e girare, di percorrere ogni lato, ogni capo della costa, inoltrarmi all’interno, sostar in città e paesi, in villaggi e luoghi sperduti, rivedere vecchie persone, conoscerne nuove.

Una voglia, una smania che non mi lascia star fermo in un posto. Non so. Ma sospetto che questo sia una sorta di addio, un volerle vedere e toccare prima che uno dei due sparisca»[8].

A me pare che dietro queste parole covi una tensione misticamente religiosa, nel senso di cui ho detto sopra. E come non pensare, a tale proposito, al disperato afflato orante con cui Consolo, proiettandosi ancora una volta in Chino Martinez, chiude Lo Spasimo di Palermo e al tempo stesso la sua carriera di narratore:

«Si sollevò, stordito, sanguinante, alzò le braccia, gli occhi verso il cielo fosco.

Cercò di dire, ma dalle secche labbra non venne suono. Implorò muto

O gran mano di Diu, ca tantu pisi,

cala, manu di Diu, fatti palisi!»[9]

con ciò spingendosi oltre il limite davanti al quale si era fermato Sciascia nella chiusura del Cavaliere e la morte:

«Il gomito non lo sostenne più, ricadde. Vide il volto bello e quieto della signora Zorzi animarsi di malizia; lo vide poi dissolversi, nella fine del tempo di cui stava varcando la soglia, nei titoli dei giornali dell’indomani (…). Pensò: che confusione! Ma era già, eterno e ineffabile, il pensiero della mente in cui la sua si era sciolta»[10].

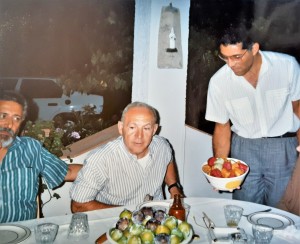

Ricordo infine, in particolare, con grande piacere le escursioni nelle trazzere della Montagna di Avola, durante le quali egli era curioso di tutto, si soffermava su ogni pianta, officinale o meno, tenendo tra le dita un rametto ora di timo ibleo, ora di rosmarino selvatico, ora di nepitella, e inebriandosi dei loro profumi, mentre chiedeva di ognuna nome e repertorio d’impiego negli usi locali. A tavola poi, ai Làufi, gustava con la gioia di un fanciullo i piatti che preparavamo per lui, la frutta lì appena raccolta, i dolci fatti in casa, dei quali chiedeva nomi locali e procedimenti di preparazione. Di questi bei momenti e della gioia fermata e dipinta nel suo volto conservo varie foto scattate in occasioni diverse. Erano pomeriggi e serate conviviali rallegrate dai sorrisi e dalle barzellette che lo scrittore sapeva elargire agli amici, quando se ne creavano le condizioni; incontri ai quali più volte hanno partecipato vari amici comuni, tra i quali Jean-Paul Manganaro, Paolo Di Stefano, Pino e Gina Di Silvestro, Peppino Leone e altri ancora.

Dialoghi Mediterranei, n. 54, marzo 2022

[*] Testo letto in occasione del Convegno dedicato a Vincenzo Consolo per il Decennale della morte, organizzato a Catania il 25 gennaio 2022 a cura del Centro Universitario Teatrale di Catania

Note

[1] S. Burgaretta, Na timpa ri Eloru, in Idem, L’ala del tempo, C.U.E.C.M, Catania 1995:75; cfr. Idem, Alle soglie del témenos, Le Fate Editore, Ragusa 2021: 7-11.

[2] V. Consolo, L’opera completa, a c di G. Turchetta, Mondadori, Milano 2015: 755.

[3] Ivi: 217.

[4] Ivi: 219.

[5] Ivi: 610.

[6] Ivi: 843.

[7] Ivi: 768.

[8] Ivi: 632.

[9] Ivi: 974.

[10] L. Sciascia, Il cavaliere e la morte, in Idem, Opere, volume I, a c. di P. Squillacioti, Adelphi, Milano 2012: 1188.

_____________________________________________________________

Sebastiano Burgaretta, poeta e studioso di tradizioni popolari, ha collaborato con Antonino Uccello e, come cultore della materia, con la cattedra di Storia delle Tradizioni Popolari dell’Università di Catania. Ha curato varie mostre di argomento etnoantropologico in collaborazione col Museo delle Genti dell’Etna, con la Villa-museo di Nunzio Bruno, con la Casa-museo “A. Uccello”, col Museo teatrale alla Scala di Milano. Ha pubblicato centinaia di saggi e articoli su quotidiani, riviste e raccolte varie. Tra i suoi volumi di saggistica: Api e miele in Sicilia (1982); Avola festaiola (1988); Mattia Di Martino nelle lettere inedite al Pitrè (1992); Festa (1996); Sapienza del fare (1996); Retablo siciliano (1997); Cultura materiale e tradizioni popolari nel Siracusano (2002); Sicilia intima (2007); La memoria e la parola (2008); Non è cosa malcreata (2009); Avola. Note di cultura popolare (2012); Verbumcaru (2020); Riti e usanze popolari ad Avola (2021); Alle soglie del tèmenos (2021); I giorni del corona (2021); La giostra delle apparizioni (2021).

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/per-consolo-la-parola-creativa/

Click here to print.