Politiche e pratiche linguistiche nella Tunisi contemporanea

Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2023 @ 02:29 In Cultura,Società | No Comments

In un mondo in cui il movimento di persone e lingue altera costantemente il tessuto culturale delle società, un approccio multidisciplinare nell’analisi delle dinamiche della comunicazione, in generale, e della comunicazione multiculturale, in particolare, risulta essere indispensabile per una comprensione trasversale delle pratiche interlinguistiche emergenti. Riprendendo una affermazione di Coupland (2016), i significati vengono decostruiti, ricostruiti e negoziati in base alle norme culturali e all’ambiente linguistico in cui ciascun interlocutore si muove ed interagisce, a tal punto che:

«Come parlanti della lingua, siamo tutti dei teorici, anche se la disciplina della sociolinguistica ha particolari responsabilità nel promuovere, attraverso la sua teoria, la consapevolezza di ciò che accade all’interfaccia tra lingua e società, e nel rivedere ciò che sappiamo e ciò che non abbiamo ancora spiegato adeguatamente» 1 .

In ragione della crescente attrattività esercitata dai centri urbani, da diversi anni l’attenzione dei sociolinguisti si è prevalentemente concentrata sulla osservazione e analisi della diversità etnolinguistica delle città, concepite come siti privilegiati per la nascita e lo sviluppo di molteplici situazioni di contatto linguistico. La complessità dell’oggetto di ricerca ha spinto la comunità scientifica verso l’adozione di un approccio multi-metodologico, che implica l’impossibilità di utilizzare modelli di interpretazione di stampo deterministico. In questo contesto, le diverse branche della linguistica applicata (sociolinguistica, psicolinguistica, solo per citare le più rilevanti ai fini della nostra discussione) e le nuove aree di ricerca in translanguaging e analisi del discorso mediato costituiscono un terreno fertile per lo studio di contesti urbani multilingui e del loro ruolo ed impatto sul potenziamento di competenze multiculturali e multilinguistiche, necessarie per la comprensione reciproca tra cittadini-parlanti.

In particolare, le indagini etnografiche sulla dipendenza dal contesto situazionale ed interazionale concettualizzano la diversità linguistica urbana moderna con la nozione di “metrolinguismo” (Pennycook & Otsuji 2010). Il termine deriva dall’idea di “metroetnicità” di Maher (2005): una nuova forma di etnicità resa possibile dalla vita cittadina e dagli spazi comuni urbani, che orientano verso l’ibridità culturale e la tolleranza etnica in tutti i contesti di interazione collettiva. Considerando lo spazio urbano tunisino come terreno di contatto esemplare per l’emergenza di forme di multilinguismo stratificato, il presente contributo intende focalizzarsi sulle pratiche linguistiche in atto nella Tunisia contemporanea. Analizzando alcune interviste condotte nella capitale del Paese, si proverà a comprendere come i parlanti arabofoni tunisini si posizionano collettivamente ed individualmente, in relazione alle diverse lingue presenti nello spazio urbano e alle politiche linguistiche promosse nel tempo dalle istituzioni governative.

La situazione linguistica in Tunisia

La situazione linguistica in Tunisia

La Tunisia si trova all’intersezione di due continenti e, a dispetto delle sue dimensioni ridotte ed una popolazione piuttosto esigua con un tasso di crescita stabile 2, rappresenta un ricco laboratorio sociolinguistico con una lunga storia di bilinguismo e di contatti linguistici. Dal 10 gennaio 1958 il Paese è annoverato tra i 22 Stati membri della Lega Araba, un organismo che fonda la propria identità sull’adozione di un’unica lingua, piuttosto che su una etnia o religione comune: per cui uno Stato arabo è tale se riconosce l’arabo come lingua ufficiale. In ragione della sua adesione alla Lega Araba, il governo tunisino ha, quindi, avviato una politica di arabizzazione che ha posto tra le sue prerogative il desiderio di affermare un’unica identità nazionale su una lingua di Stato – l’arabo standard moderno (MSA) – che, in quanto tale, dovrebbe riflettere l’identità linguistica comunitaria (Bachouch 1987; Craig 1999).

Tuttavia, benché considerata come lingua nazionale, l’arabo fusḥa non è la varietà realmente utilizzata per la socializzazione dei cittadini tunisini, né quella cui si ricorre nelle interazioni quotidiane. La discussione sul posizionamento dell’arabo fusḥa – significativamente indicato altrove come ‘standard’ – nel sistema dei rapporti fra le lingue presenti nel territorio (derja tunisiyya e francese tra tutte), rimanda – appare evidente – all’analisi delle azioni promosse dalle istituzioni governative locali e dalle derive ideologiche ad esse soggiacenti. A tal proposito, la posizione del governo e delle politiche legislative nei confronti dell’arabizzazione non è mai stata chiara. Infatti, come sostiene Daoud (1991:7):

«Le autorità ufficiali sono state piuttosto incoerenti nel promuovere l’arabizzazione […], hanno incoraggiato il bilinguismo (arabo e francese) e il biculturalismo arabo-islamico e europeo occidentale, soprattutto francese molto più coerentemente»

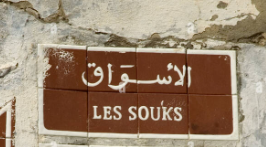

Oggi più che mai, a circa 70 anni dall’indipendenza del Paese, le scelte governative tunisine in materia di politica linguistica sembrano essere al centro di un duplice paradosso: da un lato, nella Costituzione si afferma ufficialmente che il Paese riconosce l’arabo come lingua nazionale, dichiarando e descrivendo una condizione di monolinguismo; dall’altro la delicata posizione del berbero, la situazione diglossica dell’arabo e i crescenti sforzi di arabizzazione, nonché le varianti regionali diastraticamente connotate dell’arabo tunisino, la presenza del francese e la graduale diffusione dell’inglese riflettono collettivamente una situazione di vivo multilinguismo stratificato, con profonde conseguenze nella percezione e nel rapporto dei parlanti con i propri repertori linguistici (cfr. Daoud 2001). Basta passeggiare tra le vie del centro di Tunisi, per notare le tracce materiali del vivace intreccio di lingue che caratterizza il tessuto urbano e la cultura locale. Sono lingue diverse, ognuna con una propria storia, una ragion d’essere e funzioni diverse tra loro. Alà, studente universitario tunisino eloquentemente dichiara:

Oggi più che mai, a circa 70 anni dall’indipendenza del Paese, le scelte governative tunisine in materia di politica linguistica sembrano essere al centro di un duplice paradosso: da un lato, nella Costituzione si afferma ufficialmente che il Paese riconosce l’arabo come lingua nazionale, dichiarando e descrivendo una condizione di monolinguismo; dall’altro la delicata posizione del berbero, la situazione diglossica dell’arabo e i crescenti sforzi di arabizzazione, nonché le varianti regionali diastraticamente connotate dell’arabo tunisino, la presenza del francese e la graduale diffusione dell’inglese riflettono collettivamente una situazione di vivo multilinguismo stratificato, con profonde conseguenze nella percezione e nel rapporto dei parlanti con i propri repertori linguistici (cfr. Daoud 2001). Basta passeggiare tra le vie del centro di Tunisi, per notare le tracce materiali del vivace intreccio di lingue che caratterizza il tessuto urbano e la cultura locale. Sono lingue diverse, ognuna con una propria storia, una ragion d’essere e funzioni diverse tra loro. Alà, studente universitario tunisino eloquentemente dichiara:

«ntkallem tunsi, n5ammem tunsi, nheb nekteb bel-tunsi, lugti w luget ajdedi.»

«Parliamo in tunisino, pensiamo in tunisino, ci piace scrivere in tunisino, la mia lingua e quella dei miei antenati [è il tunisino]».

Le dichiarazioni di Alà pongono in luce un altro aspetto della situazione multilinguistica a Tunisi, sottolineando una questione ben nota ad ogni arabista principiante che tenti di avviare una conversazione in MSA con un arabofono qualsiasi: sebbene, infatti, la Costituzione nazionale contempli il MSA come lingua di Stato, la comunità locale di parlanti elegge ufficiosamente la variante dialettale a standard linguistico de facto. Il tūnsi – questo il nome dell’arabo tunisino – è la varietà di lingua scelta per la conversazione quotidiana scritta e parlata, quella utilizzata nei film e nelle serie televisive locali; al MSA, invece, è attribuita la mera funzione di lingua letteraria e del linguaggio burocratico. A queste due varianti, si accosta una terza lingua, il francese, che rimane la lingua del “successo sociale” (Boukhari 2006; Migge & Léglise 2007).

Quasi mezzo secolo dopo l’indipendenza, infatti, la politica linguistica di arabizzazione, contrariamente al suo stesso principio di riabilitazione dell’arabo, ha rafforzato il francese, che non può essere né cancellato né attribuito ad uno status ufficialmente definito. D’altro canto, essa proietta funzioni ideologiche sulle due lingue in quanto rispettivamente lingua coloniale e lingua nazionale, in un rapporto dialettico tra autenticità e modernità. Se da una parte c’è chi accetta di buon grado la realtà linguistica polivalente del Paese, basando la propria identità su due lingue distinte, ma ormai indissolubilmente unite, come percepisce Maissa, che mi confida:

Quasi mezzo secolo dopo l’indipendenza, infatti, la politica linguistica di arabizzazione, contrariamente al suo stesso principio di riabilitazione dell’arabo, ha rafforzato il francese, che non può essere né cancellato né attribuito ad uno status ufficialmente definito. D’altro canto, essa proietta funzioni ideologiche sulle due lingue in quanto rispettivamente lingua coloniale e lingua nazionale, in un rapporto dialettico tra autenticità e modernità. Se da una parte c’è chi accetta di buon grado la realtà linguistica polivalente del Paese, basando la propria identità su due lingue distinte, ma ormai indissolubilmente unite, come percepisce Maissa, che mi confida:

«N5mmem me nejmuch nensa lfaransi 5ater na9raw fi l’ecole, wallah, s3ab berch netdhakker chney sar dans l’histoire des mes grandparents, ama me nejemch nesta3mel faransi kif na7ki».

«Io penso che non possiamo dimenticare il francese, perché lo studiamo a scuola. Giuro che è difficile ricordare tutto quello che è successo, quello che hanno vissuto i miei nonni, però non saprei parlare senza usare alcune parole in francese».

Altri, come Yousra, studentessa di letteratura araba all’Università Al-Manar, mettono in rilievo ulteriori questioni:

في رأيي ، إلخفاء آثار االستعمار ، اعتمدنا بشدة على فكرة جامعة الدول العربية. القرآن يلعب أيضا دورا مهما في مجتمعنا ، لذلك قررنا االعتراف باللغة العربية كلغة رسمية ، للحفاظ على العالقات مع الدول العربية األخرى ، وفي نفس الوقت نتكلم

بالفرنسية ألنها كانت اللغة االروبية الوحيدة في تونس.

«Secondo me per cancellare le tracce della colonizzazione, ci siamo basati sull’idea di lega araba e quindi, anche per il ruolo importante del Corano nella nostra società, abbiamo deciso di riconoscere l’arabo come lingua ufficiale, per mantenere delle relazioni con gli altri Paesi arabi, e, al contempo, usiamo il francese perché era l’unica lingua europea presente sul territorio».

Per lei, infatti, l’autenticità e l’identità araba sarebbero state raggiungibili solo attraverso l’elezione del MSA a lingua ufficiale in una ottica di solidarietà pan-araba, mentre il bisogno di modernità e progresso avrebbe portato al mantenimento del francese, come seconda lingua. Oggi, se si guarda alle pratiche linguistiche in atto, all’interno dei contesti di vita quotidiana, la distinzione binomica tra le due lingue potrebbe apparire forse il secondo e più profondo paradosso delle scelte governative in materia di politica linguistica, che sembrano voler realizzare il progetto di una società nazionale, autonoma, autentica e moderna attraverso due lingue, nessuna delle quali è “veramente autentica”.

Per lei, infatti, l’autenticità e l’identità araba sarebbero state raggiungibili solo attraverso l’elezione del MSA a lingua ufficiale in una ottica di solidarietà pan-araba, mentre il bisogno di modernità e progresso avrebbe portato al mantenimento del francese, come seconda lingua. Oggi, se si guarda alle pratiche linguistiche in atto, all’interno dei contesti di vita quotidiana, la distinzione binomica tra le due lingue potrebbe apparire forse il secondo e più profondo paradosso delle scelte governative in materia di politica linguistica, che sembrano voler realizzare il progetto di una società nazionale, autonoma, autentica e moderna attraverso due lingue, nessuna delle quali è “veramente autentica”.

Invece di essere concepita come un processo interno alla società ed espresso nella sua lingua, la modernità appare tuttora subordinata al linguaggio dell’ex colonizzatore che ha giustificato l’occupazione e lo sfruttamento territoriale in nome del progresso e ha imposto la sua lingua per perseguire questo obiettivo. Così, la proiezione della cosiddetta “autenticità” sulla lingua araba, da una parte, e della “modernità” sulla lingua francese, dall’altra, costituisce lo sfondo della politica linguistica che continua ad influenzare il discorso sociale collettivo tunisino e la rappresentazione individuale di queste lingue. In una certa misura, quindi, sembra discutibile l’idea che si sia pervenuti fattivamente ad una rottura con l’ideologia coloniale e con le percezioni che essa ha veicolato sulla lingua del colonizzatore e sulle lingue dei colonizzati.

Questa paradossale dualità ha indubbiamente avuto un impatto visibile anche sullo sviluppo dell’identità sul piano individuale e collettivo- nazionale. Oggi, infatti, gli scambi culturali sono accelerati al punto che le società sono interconnesse in tutti gli ambiti della vita; quindi, i loro membri devono sviluppare solide capacità linguistiche e conoscenze procedurali. Come scrivono Smari e Navracsics (2020), numerose generazioni di tunisini hanno avuto diversi contatti con l’uso delle lingue in ambito sociale e lavorativo, nell’ambito dell’istruzione e legislazione e dei nuovi media. Riguardo a questa esperienza, già Daoud (2001) aveva riferito che la politica e la pianificazione linguistica in Tunisia sono state, al contempo, strumentali nel plasmare le esperienze e gli atteggiamenti collettivi nei confronti delle lingue parlate ed in uso nei diversi contesti di vita sociale. L’onnipresenza di lingue occidentali come il francese e l’inglese come lingue di uso vivo in Tunisia potrebbe costituire una prova tangibile delle incoerenze interne di questa politica.

Dalla politica linguistica alle pratiche linguistiche in atto

Dalla politica linguistica alle pratiche linguistiche in atto

Le scelte in materia di arabizzazione promosse dallo Stato, che sono state implementate in Tunisia dopo l’indipendenza del Paese dalla Francia nel 1956 (Bchir 1980a), forniscono una motivazione per la difesa dell’arabo come lingua nazionale dello Stato. Questa adozione della lingua araba per scopi di identificazione e l’affiliazione con l’Islam con il mondo arabo è indicata nella Costituzione della Repubblica di Tunisia. In questo autorevole documento una frase esemplifica l’attuazione della arabizzazione da parte dello Stato, per cui nell’art. 1, cap. 1 si cita:

تونس دولة حرة، مست ّقلة، ذات سيادة، االسالم دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها

«La Tunisia è uno Stato libero, indipendente e sovrano. La sua religione è l’Islam, la sua lingua è l’arabo e il suo tipo di di governo è la Repubblica».

Mentre si afferma esplicitamente che l’arabo è la lingua ufficiale del Paese, non è effettivamente chiaro a quale variante di arabo si faccia riferimento. Si potrebbe ipotizzare che le autorità abbiano strategicamente deciso di lasciare ambiguo il riferimento del termine ‘arabo’. Tuttavia, è chiaro tra i tunisini che il termine utilizzato si riferisca espressamente alla varietà ‘standard’ (MSA), cui viene attribuito uno status sociolinguistico superiore de facto e non all’arabo locale tunisino (AT). Questo assunto diretto deriva dal fatto che l’MSA è la varietà più alta (H), mentre l’AT è quella più inferiore (L), in cui le categorie H ed L si riferiscono rispettivamente alle varietà alte e basse in una situazione diglossica. L’MSA si qualifica quindi automaticamente come lingua ufficiale e svolge ulteriori funzioni aggiuntive in quanto è anche la lingua della legislazione, dell’amministrazione, dell’istruzione e, cosa più importante per il presente lavoro, la lingua utilizzata per la corrispondenza. La preferenza per l’MSA non è solo evidente nell’ambito dei contesti sociali ‘istituzionalizzati’ – come quelli relativi alla scuola e/o agli uffici pubblici, ma è evidente anche nel paesaggio linguistico urbano tunisino.

Linguistic landscape: un occhio all’ecologia urbana della Capitale

Linguistic landscape: un occhio all’ecologia urbana della Capitale

In questo contesto, il ricorso alla nozione di linguistic landscape (LL) (Barni 2006; Ben-Rafael et al. 2006) risulta essere particolarmente utile per valutare il modo in cui le politiche linguistiche decretate dall’alto sono attuate sul campo, in basso, attraverso la loro visibilità nell’uso di scritture esposte nel tessuto urbano locale 3. La scelta di concentrarsi sul territorio urbano di Tunisi riflette un assunto preliminare di base che percepisce gli agglomerati urbani contemporanei come il banco di prova elettivo ed il terreno di verifica del plurilinguismo, che crea le condizioni necessarie per una singolare riconfigurazione dei repertori (D’Agostino 2006; Tempesta & Schena 2006; BenSaid & Canagaraja 2011; Rose, McKinley & Bafoe-Djan 2019). La città, infatti, non è soltanto costituita dagli edifici che le danno forma concreta e visibile, ma è soprattutto uno spazio di intersezione di individui che, convivendo e muovendosi entro lo stesso territorio fisico, interagiscono, si incontrano e dialogano tra loro, negoziando costantemente le proprie identità. La città è, dunque, un organismo vivo e le comunicazioni che emette assumono configurazioni proteiformi nello spazio fisico urbano. Manifestamente, l’essenza stessa della città crea una fitta trama di interazioni continue, potenziali e filtrate.

Per la linguistica, la città crea uno spazio di variazione in cui si trovano le tracce dalla storia della cultura di comunicazione in loco ed innesti dovuti via via ai nuovi apporti linguistici e culturali (Leimgruber & Fernández-Mallat 2021). In tal senso, la stratificazione multilinguistica del caso tunisino, in particolare, non solo sollecita e dà spazio a specifiche strategie comunicative, ma definisce nuove grandezze linguistiche che, all’aumentare del tasso di diversificazione idiomatica della sua comunità di parlanti, contribuiscono a ridefinire lo spazio linguistico locale, incidendo anche sulla stessa elaborazione di nuove pratiche di negoziazione e contatto linguistico. A tal proposito, Tunisi appare come privilegiato luogo di incontro di parlanti diversi, riflesso di una realtà che definisce nel suo articolarsi la fisionomia linguistica della maggior parte delle città arabofona. Essa diviene l’epicentro delle dinamiche di scambio e contatto linguistico, che ci dà la possibilità di osservare da vicino sempre nuove forme di coesistenza, interazione ed influenza interlinguistica.

In tal senso, per sviluppare una solida comprensione delle pratiche comunicative multilinguistiche in atto nella Capitale, è stata condotta una analisi quantitativa e qualitativa in due tempi. In un primo momento si è analizzato un campione di scritture esposte, considerate particolarmente utili, in quanto costituiscono una ottima rappresentazione della complessità linguistica urbana e della stratificazione dei molteplici livelli di lingua presenti sul territorio – scritture ibride, miste, che contengono elementi dialettali endogeni e/o esogeni. Successivamente, si sono condotte delle interviste ad un campione di giovani tunisini, che hanno esposto a voce il loro atteggiamento nei confronti delle lingue presenti nel linguistic landscape della loro città. La scelta di focalizzare lo sguardo sulla grande città di Tunisi è stata, inoltre, motivata dal fatto che i centri urbani cosmopoliti sono spesso culturalmente e linguisticamente diversi e composti da quartieri separati e identificabili. Inoltre, poiché tali contesti urbani sono relativamente più grandi, più dispersivi ed eterogenei, c’è un bisogno maggiore di segnaletica per indirizzare le persone verso luoghi e servizi.

Il francese e il passato coloniale

Il francese e il passato coloniale

Nonostante il fatto che i documenti politici tunisini non prevedano ufficialmente una seconda lingua, l’espressione “lingua straniera” è principalmente un cover-term utilizzato per designare in primo luogo il francese, in quanto questa costituisce fattivamente la seconda lingua dominante nel Paese. Il francese è molto presente nel paesaggio linguistico di Tunisi e la sua visibilità riecheggia la nota storia coloniale nazionale che ha visto la Tunisia come protettorato francese dal 1881 fino all’indipendenza nel 1956. Questa marcata presenza coloniale ha lasciato tracce nel sistema amministrativo tunisino, il cui linguaggio settoriale è costellato da un uso sovrabbondante di termini francesi con specifiche funzioni tecniche.

Definire il periodo di circa 70 anni di colonizzazione francese in Tunisia come un mero periodo di dominio politico-militare sarebbe una descrizione troppo limitata, che non permetterebbe di cogliere la complessità di implicazioni che l’esperienza coloniale ha avuto nel corso delle generazioni. Replicando dinamiche ben comuni nella storia delle pratiche coloniali del mondo, durante l’istituzione del protettorato francese di Tunisia nel 1881, la lingua divenne un’arma potente nell’arsenale coloniale e un metodo di oppressione efficace, tanto quanto la forza fisica (Jerad 2008). Stabilire il potere in Tunisia è stata una missione civilizzatrice per i francesi, che hanno cercato di affermare la loro cultura come superiore alla molteplicità di pratiche e lingue locali preesistenti (Garmadi, 1968; Hamzaoui 1970; Grandguillaume 1983; Choate 2007). I francesi riprodussero la separazione attraverso strutture di potere all’interno delle quali si doveva lavorare se si voleva prosperare socialmente, economicamente o politicamente.

La questione preminente, dunque, è la seguente: in che modo il francese è passato dall’essere la lingua dell’intruso colonizzatore a lingua integrata nei discourses pubblici e nelle interazioni quotidiane private? La pianificazione linguistica dell’amministrazione coloniale esemplifica il modo in cui lingua e ideologia si sono intrecciate nel corso del tempo. Lo status scelto per il francese aveva motivazioni ideologiche e chiare conseguenze pratiche. Fatta eccezione per le regioni desertiche meridionali dove la presa coloniale fu più leggera, l’uso dell’arabo si restringeva alla casa e all’orto-prassi islamica, a favore dell’intervento dell’amministrazione straniera che ha istituito il francese come lingua del governo, degli affari e dell’educazione secolare, costringendo, quindi, i cittadini locali ad acquisire la padronanza della seconda lingua per la mobilità politica, economica o sociale. Il derivato status elevato che accompagnava la possibilità di mobilità sociale locale, di conseguenza, alterava – innalzandola – la percezione del francese.

Turkia e Muna sono due donne nate nel 1956 a Tunisi, che ho incontrato nell’estate del 2020. In una intervista condotta per loro volontà significativamente in francese, hanno entrambe sottolineato l’importanza del sistema educativo nel perpetuare la popolarità del francese anche dopo l’indipendenza nazionale. Secondo Muna:

«Je ne mets pas le français en relation avec la colonisation. Je l’associe à la scolarisation et à l’éducation. C’est une question de génération. Dans ma génération, on a beaucoup utilisé le français. Si j’associais le français à la colonisation, je ne parlerais plus autant le français, car je n’aime pas cette idée».

«Non associo il francese alla colonizzazione. Lo associo alla scuola e all’educazione. È una questione di generazione. Nella mia generazione usavamo molto il francese. Se associassi il francese alla colonizzazione, smetterei di parlare così spesso in francese, perché non mi piace questa idea».

È evidente che le politiche linguistiche dell’amministrazione coloniale francese hanno influenzato le abitudini linguistiche dei parlanti, ma la tendenza di Muna a non associare il francese al passato coloniale esemplifica un altro aspetto della identità multilinguistica del popolo tunisino pre e post- indipendenza. Se, per una certa parte di popolazione, il francese non ha mai avuto – o ha ormai perduto – le connotazioni negative che continuano ad essere associate all’esperienza di assoggettamento militare, cosa si può dedurre dalla scelta di alcuni parlanti a ricorrere a questa seconda lingua in determinati contesti e situazioni comunicative? A tal proposito, appare utile esaminare ulteriormente alcuni punti riguardanti la frattura verificatasi nel processo di arabizzazione nella Tunisia post-coloniale.

L’arabizzazione in Tunisia non è mai diventata una vera e propria questio politica secondo le configurazioni che essa assunse in altri Paesi viciniori, come l’Algeria, posta sotto il giogo coloniale francese dal 1830 fino alla sanguinosa indipendenza del 1962. Diversi fattori possono essere responsabili della relativa mancanza di polarizzazione linguistica in Tunisia. Tra tutti, il fatto che l’Algeria ha dovuto fare i conti con un’ampia comunità berbera che lottava per i propri diritti linguistici e, quindi, ha dovuto gestire numerose identità ed appartenenze contestate. La Tunisia, invece, aveva una popolazione relativamente più omogenea e doveva gestire e ha dovuto negoziare solo i diversi livelli di rispetto 4 accordato in ordine all’arabo e francese, lingue già consolidate, che erano già state stabilite come appartenenti ad “aree di vita” e contesti comunicativi separati. La leadership tunisina non vedeva un grande conflitto tra un percorso di modernizzazione plasmato dal francese sulle indicazioni e gli esempi delle pratiche coloniali precedenti e i valori tradizionali della società locale radicati nell’arabo. La celebre dichiarazione del primo presidente della Tunisia, Habib Bourguiba, nel suo discorso pronunciato a Montréal l’11 maggio 1968, incarna perfettamente questo punto di vista.

L’arabizzazione in Tunisia non è mai diventata una vera e propria questio politica secondo le configurazioni che essa assunse in altri Paesi viciniori, come l’Algeria, posta sotto il giogo coloniale francese dal 1830 fino alla sanguinosa indipendenza del 1962. Diversi fattori possono essere responsabili della relativa mancanza di polarizzazione linguistica in Tunisia. Tra tutti, il fatto che l’Algeria ha dovuto fare i conti con un’ampia comunità berbera che lottava per i propri diritti linguistici e, quindi, ha dovuto gestire numerose identità ed appartenenze contestate. La Tunisia, invece, aveva una popolazione relativamente più omogenea e doveva gestire e ha dovuto negoziare solo i diversi livelli di rispetto 4 accordato in ordine all’arabo e francese, lingue già consolidate, che erano già state stabilite come appartenenti ad “aree di vita” e contesti comunicativi separati. La leadership tunisina non vedeva un grande conflitto tra un percorso di modernizzazione plasmato dal francese sulle indicazioni e gli esempi delle pratiche coloniali precedenti e i valori tradizionali della società locale radicati nell’arabo. La celebre dichiarazione del primo presidente della Tunisia, Habib Bourguiba, nel suo discorso pronunciato a Montréal l’11 maggio 1968, incarna perfettamente questo punto di vista.

«[…] parce que la langue française est celle que nous avons choisie, presque à égalité avec notre langue maternelle, comme langue de culture, de travail et de rencontre […] l’intelligentsia tunisienne avait déjà opté pour la langue française et pour une culture ouverte sur le monde moderne. […] Et c’est par la langue française que nous avons pu forger une nouvelle représentation de notre volonté nationale, que nous avons pu la communiquer, la propager, la faire entendre, la faire comprendre. Dans le monde francophone, bien sûr, mais au-delà même des frontières de cet univers linguistique, c’est à travers l’usage de la langue française que nous avons pu faire entendre la voix de la Tunisie dans le concert des nations. Ainsi, avons-nous pu puiser partout dans le monde, sur le continent américain et jusqu’aux Nations-Unies, non seulement le réconfort mais le soutien dont nous avions besoin pour mener jusqu’à la victoire notre lutte pour la reconnaissance de notre identité et de notre dignité nationales, en bref pour l’indépendance […] C’est pourquoi, une fois l’indépendance acquise, nous avons maintenu dans notre système d’éducation et dès les classes primaires, l’enseignement du français. C’est pourquoi l’usage du français a conservé sa place en Tunisie […]».

«[…] perché la lingua francese è quella che abbiamo scelto, quasi alla pari della nostra lingua madre, come lingua di cultura, di lavoro e di incontro [...] l’intellighenzia tunisina aveva già optato per la lingua francese e per una cultura aperta al mondo moderno. [...] È attraverso la lingua francese che siamo stati in grado di forgiare una nuova rappresentazione della nostra volontà nazionale, che siamo stati in grado di comunicarla, propagarla, farla sentire, farla capire. Nel mondo francofono, naturalmente, ma anche al di là dei confini di questo universo linguistico, è attraverso l’utilizzo della lingua francese che siamo stati in grado di far sentire la voce della Tunisia nel concerto delle nazioni. Così, siamo stati in grado di attingere da tutto il mondo, sul continente americano e fino alle Nazioni Unite, non solo il conforto, ma il sostegno di cui avevamo bisogno per condurre alla vittoria la nostra lotta per il riconoscimento della nostra identità e della nostra dignità nazionale, in breve per l’indipendenza (…) È per questo che, una volta acquisita l’indipendenza, abbiamo mantenuto nel nostro sistema educativo e fin dalle classi elementari, l’insegnamento del francese. Ecco perché l’uso del francese ha il suo posto in Tunisia […]»(pp. 1-2).

Come altre élite al potere di molti Stati francofoni che si sono qualificate in Francia, Bourguiba riteneva che il francese fosse essenziale per modernizzare la società tunisina. A tal proposito, Turkia commenta:

«C: Vous croyez que le français est-il associé à la modernité?

«C: Secondo Lei, il francese è associato alla modernità?

T: Je ne le crois pas. Mais il y a une part de vérité dans ce que vous avez dit. Il y avait l’idée que si l’on ne parlait pas français, on était analphabète. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Je ne pense pas qu’il y ait des gens qui considèrent que quelqu’un qui ne parle que l’arabe est analphabète».

T: Non credo. Ma c’è qualcosa di vero in quello che hai detto. C’era l’idea che, se non parlavi francese eri analfabeta. Oggi non è più così, non sempre. Non penso che nessuno consideri analfabeta chi parla solo arabo».

Le risposte di Turkia, confermate contestualmente da Muna, mostrano chiaramente che la generazione di cui fanno parte ha interiorizzato le motivazioni delle scelte indotte dalle politiche coloniali e che – almeno in passato – aleggiasse nelle percezioni e ideologie dei parlanti arabofoni l’idea taciuta che il ricorso alla lingua francese fosse espressione di un’identità moderna e sofisticata o, quanto meno, indice di un buon livello di scolarizzazione. Al contrario, la stessa donna tiene a precisare che questo tipo di associazione non sia più contemplato dalle generazioni di giovani tunisini contemporanei, che percepiscono in maniera relativamente positiva una eventuale situazione di diglossia “pura” e una non competenza attiva nell’uso del francese. Naturalmente, le donne con cui ho parlato non solo sono francofone, ma parlano anche regolarmente l’arabo tunisino e comprendono la lingua ufficiale, MSA.

Le risposte di Turkia, confermate contestualmente da Muna, mostrano chiaramente che la generazione di cui fanno parte ha interiorizzato le motivazioni delle scelte indotte dalle politiche coloniali e che – almeno in passato – aleggiasse nelle percezioni e ideologie dei parlanti arabofoni l’idea taciuta che il ricorso alla lingua francese fosse espressione di un’identità moderna e sofisticata o, quanto meno, indice di un buon livello di scolarizzazione. Al contrario, la stessa donna tiene a precisare che questo tipo di associazione non sia più contemplato dalle generazioni di giovani tunisini contemporanei, che percepiscono in maniera relativamente positiva una eventuale situazione di diglossia “pura” e una non competenza attiva nell’uso del francese. Naturalmente, le donne con cui ho parlato non solo sono francofone, ma parlano anche regolarmente l’arabo tunisino e comprendono la lingua ufficiale, MSA.

A tal proposito, cercando di porci in una prospettiva pragmatico-funzionale, si cercherà di come fornire ulteriori esempi del ruolo svolto dal code switching nella realizzazione di particolari strategie discorsive e nella costruzione del significato sociale dell’interazione verbale tra i parlanti arabofoni. La commutazione di codice, tipica delle comunità multilingui, è infatti un elemento che ritorna costantemente nelle produzioni delle due parlanti e indica che l’arabo, in tutte le sue varianti poliedriche, fa ancora parte della vita quotidiana, quindi delle produzioni dei parlanti francofoni.

Per affrontare appieno la questione della priorità dell’identità di fronte alle costrizioni, è fondamentale analizzare più da vicino l’incidenza del code-switching e la percezione manifestata sul livello di utilità e prestigio dell’arabo. Sia Turkia che Muna hanno espresso la difficoltà di sostenere intere conversazioni in arabo (tunisino o MSA), ammettendo di ricorrere spesso al francese. Turkia ha confidato le frustrazioni che accompagnano la navigazione nelle due lingue:

«[…] cela me gêne. Il n’est pas intéressant de passer d’une langue à l’autre, même si je le fais. Je trouve qu’il est difficile de parler arabe tout le temps. Je dois réfléchir à la façon de dire certains mots en arabe. C’est le cas pour les choses sophistiquées, si je réfléchis à des problèmes ou à la politique. Mais si je fais des projets avec mes sœurs, je peux tout dire en arabe».

«[…] questa cosa mi infastidisce. Non è interessante passare da una lingua all’altra, anche se lo faccio. Penso che sia difficile per me parlare soltanto in arabo. Devo riflettere su certe parole in arabo, specialmente le parole più sofisticate, se devo riflettere su problemi o sulla politica. Se progetto qualcosa con mia sorella, invece, posso tranquillamente parlare in tunsi».

Evidentemente, i sentimenti che trapelano dalle dichiarazioni di Turkia e Muna riflettono i vincoli descritti e illustrati in tutte le trattazioni scientifiche sulla caratteristica situazione di diglossia e multilinguismo dei Paesi arabofoni, nonché i risultati della pianificazione politica coloniale passata. Pierre Bourdieu scrive profusamente della manipolazione dei simboli da parte di chi detiene il potere (1986; 1990; 1991) ed è evidente che, durante il loro periodo di controllo, i francesi hanno manipolato la percezione del francese e dell’arabo per rappresentare e direzionare specifiche e definite associazioni culturali. Inoltre, le pratiche educative implementate dall’autorità coloniale, poi mantenute dai governi successivi (Benikhalef 1987; Bchir 1980b) hanno ristretto il raggio d’azione ed uso del tūnsi, ascrivendolo soprattutto alla sfera privata o delle interazioni extra-familiari in contesti informali, inducendole a sviluppare un repertorio linguistico diversificato. Inoltre, come le dichiarazioni di Turkia dimostrano, la condizione di multilinguismo che caratterizza le loro competenze crea un’iperconsapevolezza sulle scelte linguistiche da adottare all’occorrenza. È degno di nota il commento di Turkia sul fatto che, nonostante la conoscenza totale dell’arabo, ella tenda a discutere di politica in francese. Se questo fosse vero, implicherebbe che la superiorità francese rivendicata attraverso l’equiparazione della lingua alla cultura “alta”, classicamente intesa, è stata in qualche modo interiorizzata a tal punto da destinare alla lingua francese un ambito d’uso più tecnico e formale.

Evidentemente, i sentimenti che trapelano dalle dichiarazioni di Turkia e Muna riflettono i vincoli descritti e illustrati in tutte le trattazioni scientifiche sulla caratteristica situazione di diglossia e multilinguismo dei Paesi arabofoni, nonché i risultati della pianificazione politica coloniale passata. Pierre Bourdieu scrive profusamente della manipolazione dei simboli da parte di chi detiene il potere (1986; 1990; 1991) ed è evidente che, durante il loro periodo di controllo, i francesi hanno manipolato la percezione del francese e dell’arabo per rappresentare e direzionare specifiche e definite associazioni culturali. Inoltre, le pratiche educative implementate dall’autorità coloniale, poi mantenute dai governi successivi (Benikhalef 1987; Bchir 1980b) hanno ristretto il raggio d’azione ed uso del tūnsi, ascrivendolo soprattutto alla sfera privata o delle interazioni extra-familiari in contesti informali, inducendole a sviluppare un repertorio linguistico diversificato. Inoltre, come le dichiarazioni di Turkia dimostrano, la condizione di multilinguismo che caratterizza le loro competenze crea un’iperconsapevolezza sulle scelte linguistiche da adottare all’occorrenza. È degno di nota il commento di Turkia sul fatto che, nonostante la conoscenza totale dell’arabo, ella tenda a discutere di politica in francese. Se questo fosse vero, implicherebbe che la superiorità francese rivendicata attraverso l’equiparazione della lingua alla cultura “alta”, classicamente intesa, è stata in qualche modo interiorizzata a tal punto da destinare alla lingua francese un ambito d’uso più tecnico e formale.

Gli episodi di commutazione di codice a cui pertengono i casi di code switching riportati dagli intervistati, interessa il problema interazionale di effettuare e negoziare una scelta linguistica che, oltre a tener conto di criteri di adeguatezza situazionale, contemperi le esigenze dei parlanti. Essendo chiamata ad esprimere un parere sul ricorso automatico, da me percepito come scelta forzata, al francese per l’espressione di concetti “duri”, tecnici, propri dei linguaggi settoriali, Amina, ristoratrice nella downtown di Tunisi, confida:

«Bittakid ana ma bnebesh na7ki lfaransi, ena dhodda w lezimni nefhem elmoshkela, amma el loga w taqafa lfaransia mazelt fi kol blasa: fel administration w la politique».

«Ovviamente non mi piace, né sono contro e voglio comprenderne il motivo, ma la lingua e la cultura francese sono ovunque: nella amministrazione, nella politica, nelle nostre menti».

In questa ottica, l’insieme delle scelte che il singolo parlante adotta in relazione a specifiche strategie e contesti conversazionali assume un ruolo centrale per la comprensione delle traiettorie di tutti quei casi in cui il passaggio da una varietà di lingua ad un’altra sia motivato da ragioni di preferenza linguistica, dal grado di competenza di un codice, e da strategie di convergenza e divergenza interpersonale. Significativamente, in una delle nostre conversazioni, Tareq – ingegnere tunisino di trentacinque anni – mi confida che per esprimere concetti afferenti alla sfera del suo lavoro utilizza come prima scelta, non l’MSA, percepito a tratti come inadeguato o anacronistico, ma, addirittura, esclusivamente il francese.

Il dominio storico dato al francese sia dalle amministrazioni coloniali che da quelle successive all’indipendenza limita la scelta a due livelli. In primo luogo, il vocabolario arabo a disposizione degli intervistati ascoltati risulta essere limitato in determinati ambiti e situazioni comunicative. In secondo luogo, dato che il francese è ancora – per lo meno in taluni casi e contesti – associato alla modernità e alla sofisticatezza, alcuni parlanti percepiscono l’aspettativa di poter/dover discutere di certe questioni in francese. Come si evince dalle dichiarazioni riportate sopra, Turkia ha sostenuto che la superiorità del francese è meno definita nelle generazioni più giovani. Eppure, le affermazioni successive dimostrano come lo status della lingua straniera in questione sia quasi immutato nei contesti di uso effettivo, e ciò – in ultima analisi – potrebbe confermare la forza duratura della sua posizione di lingua dominante. Inoltre, la mancanza di tensione nel dichiarare delle competenze – per così dire – “incomplete” nell’una o altra lingua veicolare spiega la tendenza diffusa al code-switching. Tuttavia, le loro frustrazioni a riguardo segnalano anche la presenza perdurante di forze identitarie in gioco, che riconoscono le origini coloniali del francese, la sua continua associazione con la modernità e la loro negazione della sua continua associazione con l’ideologia francese. Le donne potrebbero non sentire il bisogno di scegliere una lingua piuttosto che un’altra, ma la fattibilità dell’uso di ciascuna lingua è stata limitata. Le donne mi hanno detto che considerano comunque la coesistenza di francese e arabo come una caratteristica positiva dell’identità tunisina. Muna infatti dice:

«Dans ce pays, nous sommes conscients de l’importance de l’apprentissage des langues. Même si le français est la langue de nos colonisateurs, il reste une belle langue et nous l’apprécions».

«In questo Paese siamo consapevoli dell’importanza dell’apprendimento delle lingue. Anche se il francese è la lingua dei nostri colonizzatori, è comunque una bella lingua e la apprezziamo».

Commentando questa ultima dichiarazione, Maissa italo-tunisina, ha aggiunto:

«Siamo legati alla Francia ancora da un punto di vista culturale e politico. Se parli con un segretario in un ufficio pubblico, sentirai molte parole francesi che non so come tradurre in arabo».

È importante collocare questa osservazione nel suo contesto sociopolitico. Il governo tunisino ha, infatti, ancora forti legami politici ed economici con la Francia. Questa presenza prevalente del francese, dovuta – come è stato già riportato – ai residui dell’imperialismo culturale e linguistico francese, esercita grande risonanza sulla cultura e sull’ideologia locale tunisina. Esaminando il LL, il francese è, infatti, visibile nei luoghi pubblici ed in particolare nelle traduzioni e traslitterazioni di luoghi urbani.

Fethi, posto davanti alla questione della predominanza della lingua francese nel paesaggio linguistico della sua città natale, risponde accorato:

«Nheb nfakker akhter fil sujet hedha, w shnu naamel».

«Dovrei pensare molto su questo e su cosa fare».

La duttilità del governo riguardo alla visibilità delle lingue straniere in Tunisia, come dimostrano gli articoli 1 e 2 del decreto del Comune di Tunisi, mostra che il ruolo regolatore delle istituzioni formali incoraggia la rappresentazione delle lingue straniere in generale e in particolare del bilinguismo arabo-francese. Questo fatto certifica l’atteggiamento di apertura tollerante delle autorità nei confronti delle lingue non locali. La maggiore attenzione e spazio del francese rispetto all’MSA, oltre a violare le disposizioni costituzionali che sostengono l’MSA come lingua dello Stato, mette anche in dubbio la volontà dei politici di fornire una rappresentazione equilibrata dell’MSA e delle lingue straniere nel LL. In effetti, quanto emerge dai dati visivi è che, mentre il bilinguismo arabo-francese è una condizione auspicata, il risultato delle politiche linguistiche attuali sembra favorire il francese a scapito dell’MSA, proseguendo e replicando il filone coloniale precedente. Questo punto è stato

La duttilità del governo riguardo alla visibilità delle lingue straniere in Tunisia, come dimostrano gli articoli 1 e 2 del decreto del Comune di Tunisi, mostra che il ruolo regolatore delle istituzioni formali incoraggia la rappresentazione delle lingue straniere in generale e in particolare del bilinguismo arabo-francese. Questo fatto certifica l’atteggiamento di apertura tollerante delle autorità nei confronti delle lingue non locali. La maggiore attenzione e spazio del francese rispetto all’MSA, oltre a violare le disposizioni costituzionali che sostengono l’MSA come lingua dello Stato, mette anche in dubbio la volontà dei politici di fornire una rappresentazione equilibrata dell’MSA e delle lingue straniere nel LL. In effetti, quanto emerge dai dati visivi è che, mentre il bilinguismo arabo-francese è una condizione auspicata, il risultato delle politiche linguistiche attuali sembra favorire il francese a scapito dell’MSA, proseguendo e replicando il filone coloniale precedente. Questo punto è stato

sollevato anche da Ahmed, pubblicitario di Nabeul, che ha sostenuto che la presenza del francese sulla segnaletica stradale è un indicatore del fatto che la società sta diventando sempre più francofona, contribuendo al “declino della lingua araba” ed aggiungendo che:

ضا تصور

حا من الماضي ، لذلك سيكون هناك المزيد من اللغات. لدينا أي

ستختفي الفتات الشوارع الفرنسية ، ألننا أكثر انفتا

سلبي للغة العربية الفصحى في مجتمعنا. إذا تحدثت إلى شخص ما في اللغة العربية الفصحى سيقول لك “انت تتحدث مثل

جدي.”

«I segnali stradali francesi scompariranno, perché abbiamo una mentalità più aperta rispetto al passato, quindi ci saranno più lingue. Abbiamo anche una percezione negativa dell’MSA nella nostra società. Se parli con qualcuno in MSA ti diranno “parli come mio nonno”».

A giudicare da queste affermazioni, l’uso del francese e dell’MSA sono associati rispettivamente ad una coppia antonimica che si muove alternativamente tra modernità e arretratezza. Questa percezione negativa dell’MSA potrebbe derivare dal fatto che, nonostante lo status ufficiale e formale dell’arabo Standard come lingua nazionale, l’effettiva implementazione dell’arabizzazione non è applicata come conditio sine qua non e non è sancita da misure normative. Mentre un gruppo di intervistati ha sostenuto che il francese ha più spazio nel LL, lamentando la scarsa “esposizione” fisica e pubblica dell’MSA nella città, altri partecipanti hanno spiegato questi fenomeni come causati da fattori socioeconomici. L’uso del francese nel LL come lingua mercificante è chiaramente confermato dagli atteggiamenti raccolti dagli intervistati locali. Diverse persone, infatti, hanno concordato che l’uso del francese per scopi commerciali, era dovuto all’idea pubblicitaria di base, che verteva alla valorizzazione delle qualità del dato prodotto. Emna, insegnante di italiano all’Università della Manouba, ha dichiarato che:

«Forse [il ricorso al francese “mercificante” è dovuto al fatto che] è normale qui pensare che un prodotto è buono, se viene dalla Francia. Anche se alcuni tra noi non hanno buona idea della Francia, se la gente legge che viene dalla Francia, pensa comunque che è un buon prodotto, di buona qualità».

Eppure, come è ben chiaro, l’uso del francese nella pubblicità non è diretto alla popolazione francese in Tunisia, ma ad una certa parte di popolazione tunisina che parla francese e potrebbe essere il target perfetto per l’acquisto di un determinato prodotto. La preponderanza di cartellonistica monolingue francese, che pubblicizza un certo tipo di prodotti, come auto, corsi di formazione, oggetti di lusso ecc., mostra come le agenzie di marketing utilizzino il multilinguismo e le risorse linguistiche della comunità tunisina per attrarre i consumatori, richiamando consumatori che, a loro volta, iniziano a identificarsi con i ruoli a loro assegnati. In queste dinamiche interattive, il francese gioca il ruolo di risorsa con cui i consumatori vengono acclamati perché questa lingua connota sofisticatezza e standard sociali più elevati, come dimostrano le dichiarazioni degli intervistati.

Sebbene l’influenza del francese permei ancora la società tunisina, un altro fattore sembra via via inserirsi nel panorama linguistico contemporaneo come seconda lingua straniera: la lingua inglese.

Se, da un lato, il francese è il simbolo più o meno percepito del passato storico coloniale tunisino, dall’altro l’inglese giunge, nell’era della globalizzazione, come stimolo alla mobilità socioeconomica e alle opportunità educative per le generazioni in crescita e formazione. Pertanto, nelle dinamiche linguistiche della Tunisia contemporanea che riflette, segue e subisce l’andamento delle tendenze socioeconomiche globali, si registra un ulteriore livello di stratificazione linguistica, attraverso l’inclusione dell’inglese, tanto nelle forme parlate quanto, cosa più rilevante in questa sede, nelle forme di semiosi scritta e visiva. In particolare, questa seconda lingua straniera, diffusasi negli ultimi anni, sta guadagnando sempre più ampia risonanza e presenza grazie al ruolo di preminenza attribuitole nei settori dell’istruzione, della scienza, degli affari e dell’economia a livello globale (Maherzi, 2001; Hawkins 2003; Miled 2007; Boukadi, 2013; Boukadi & Troudi, 2017).

In quest’ottica, le diverse configurazioni assunte dalle due lingue straniere, rispettivamente francese e inglese, in Tunisia sono state concepite in termini di “rivalità linguistica” (Battenburg, 1997; Daoud, 2001). Questo nuovo rapporto, secondo alcuni (Laitinen 2015; BenSaid 2019) può essere una prova della tendenza in atto tra gli ex protettorati nordafricani che tendono, da una parte, al progressivo distanziamento dalla dipendenza dal francese e, dall’altra, al conseguenziale avvicinamento all’inglese, lingua-strumento di sviluppo socioeconomico. Ciò sta diventando gradualmente più visibile nei settori dell’istruzione, della scienza, della tecnologia e del turismo dove l’inglese sembra costituire un capitale linguistico di maggiore prestigio del francese, anche in un contesto – come quello tunisino – che ha visto il francese come lingua polarizzante all’interno del repertorio linguistico della comunità di parlanti.

La nuova e crescente presenza di insegne monolingui inglesi per le strade della città e la rilevante presenza dell’inglese nella cartellonistica di uffici pubblici e privati, indicano che, sebbene sia meno diffuso del francese, esso sta acquistando spazio e visibilità nel LL della Capitale. Nello specifico, l’inglese figura sovente nelle scritture esposte della nuova città di Tunisi, mentre sembra essere assente altrove, con tutta probabilità per la maggiore concentrazione turistica che si registra in maniera incidente e preponderante nelle zone residenziali e di nuova costruzione della Capitale. Questi elementi orientano il nostro sguardo sulla futura traiettoria politica del Paese, dimostrando che oggi, anche in un Paese dalle competenze e risorse plurilinguistiche come la Tunisia, l’inglese acquista spazio perché percepito come lingua che offre opportunità globali di più ampio respiro e rappresenta un ponte che collega la società interna ad una comunità di parlanti più estesa, rispetto a quella francofona. Questa idea è stata confermata dalla dichiarazione di Hicham, studente liceale:

«N7eb net3allem inklizi bech n3aref 3la 3bed jdida, me yhminch mn al faransi.»

«Mi piace parlare in inglese perché mi permette di conoscere nuove persone, non me ne importa molto del francese.»

L’uso dell’inglese è quindi attribuito alla sua flessibilità e alla sua capacità di essere utilizzato come risorsa per la comunicazione con l’altro in Tunisia e nel mondo. Sulla base delle interviste condotte, si può sostenere che, anche se esiste una rivalità linguistica tra francese e inglese in Tunisia, queste due lingue occupano spazi diversi nel LL e svolgono funzioni diverse nella percezione dei tunisini. Atteggiamenti negativi verso il francese e più neutri o positivi verso l’inglese possono essere spiegati in considerazione di una combinazione di ragioni. In primo luogo, come spiega Battenburg, la propensione a rinforzare l’insegnamento/apprendimento dell’inglese potrebbe essere spiegata in ragione del desiderio dei tunisini di obliterare l’egemonia della lingua francese, che è stata imposta loro principalmente per ragioni storiche durante il periodo coloniale e che è ancora invasivo, come testimoniano le pratiche bilingue della segnaletica pubblica. L’uso dell’inglese nella LL non ha provocato reazioni simili a quelle scatenate dal francese. A questo proposito, Nawar, uno studente di circa vent’anni commentando in perfetto inglese l’uso del francese sui cartelli stradali ha sostenuto che:

«In my opinion, this over use of french sentences in advertisements it is like a loss of identity. Of course we do not have the same feelings if we compare French and English. It goes without saying that English is the language of the future, it has nothing to do with Tunisian politics. It means we are opening the door to the world».

«A mio parere, il ricorso eccessivo di frasi in francese nelle pubblicità è come una perdita di identità. Naturalmente non abbiamo gli stessi sentimenti se confrontiamo il francese con l’inglese. È ovvio che l’inglese è la lingua del futuro, non ha nulla a che vedere con la politica tunisina. Significa che stiamo aprendo le porte al mondo».

L’uso dell’inglese appare muoversi quindi in spazi liminali, in cui questa lingua crea un “terzo spazio” (Bhatt 2008; Chenoz e Gorter 2008; Brown 2012), attenuando e mediando le tensioni storiche che il francese in certi casi e contesti esercita. La visibilità dell’inglese può essere messa in relazione con i processi di interazione tra le diverse lingue e varianti locali in atto in Tunisia, sia nelle dinamiche meramente linguistiche, ma anche nella politica di pianificazione sociale più in generale. Infatti, la ricerca del LL offre esempi paralleli in cui l’inglese viene usato localmente per sovvertire dall’alto o per contrastare lo status-quo coloniale. Adottando una prospettiva di insieme, l’uso dell’inglese, del francese e dell’arabo sembrano essere guidati dalle dinamiche generazionali in Tunisia. Rileggendo a ritroso le dichiarazioni dei diversi intervistati, infatti, emerge l’incidenza del divario generazionale che contraddistingue i diversi intervistati sui diversi gradi di percezione delle lingue che figurano all’interno del repertorio linguistico di ogni parlante.

La risposta dei giovani alle politiche linguistiche

La risposta dei giovani alle politiche linguistiche

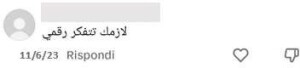

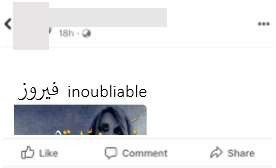

Il paesaggio e il tessuto urbano della Tunisi contemporanea si palesa agli occhi del visitatore inesperto come un patchwork di suoni, brusii e parlati che complessificano l’etnostoria della città. In questa fitta relazione tra lingue che si muovono nello spazio e nel tempo, modificando gli assetti pubblici, le percezioni individuali e le diverse ideologie politiche dominanti, i giovani tunisini in maniera estremamente naturale interagiscono nello spazio internet, mettendo a frutto tutte le risorse linguistiche che arricchiscono la loro identità di parlanti plurilingui. In questo tipo di interazioni online sono individuabili due tendenze in atto. Benché l’arabo standard e il francese siano oggi le due principali lingue scritte del Paese, quando chattano, commentano video sulle più famose piattaforme online, i giovani tendono a usare più spesso un sistema combinato di scrittura latina e numeri arabi. Questo alfabeto, detto ‘arabizi’ o ‘franco-arabic’ differisce dai sistemi di traslitterazione araba più formali e accademici ed era originariamente utilizzato soprattutto in contesti informali per sopperire alle difficoltà nel reperimento di tastiere a caratteri arabi, tramite il ricorso a numeri per la trascrizione di lettere che non esistono nella scrittura latina. In questo contesto, internet offre ai suoi utenti diversi spazi di scrittura in cui potersi esprimere, dare forma grafica ai pensieri e condividere istantaneamente i momenti vissuti. Effettuando una disamina dei diversi spazi di socializzazione via internet e delle differenti occasioni di comunicazione scritta offerte dalle piattaforme web più frequentate, appare evidente che gli utenti-parlanti arabofoni si avvalgono di quattro tendenze di trascrizione, ricorrendo rispettivamente: al sistema alfabetico latino o franco-arabic per la trascrizione di enunciati in arabo tūnsi (1), enunciati mistilingui tūnsi e francese (2), enunciati monolingui francesi (3) o MSA (4);

ti voglio tanto bene, mia cara amica

Grazie mille, ahaha, ci vediamo presto tesoro

Musica e parole che toccano la coscienza, Dio ti benedica, Balti

e al sistema alfabetico arabo per enunciati in dialetto tunisino (5), in francese (6) o sistemi di scrittura misti latino e arabo per enunciati in arabo e francese (7)

Indimenticabile Fairuz

Questi esempi non sono di certo esaustivi e necessiterebbero di più ampie e degne trattazioni. Le scelte linguistiche adoperate dalla comunità di tunisini che abitano le piattaforme di comunicazione mediata ci forniscono spunti per l’analisi non solo delle identità linguistiche esistenti, ma anche di modelli e progetti di identità emergenti. Lo sguardo ravvicinato alle pratiche linguistiche della comunità arabofona nei social media, che qui brevemente si è cercato di mantenere, pone in luce la discrepanza tra la politica linguistica ufficiale dominante e le effettive pratiche linguistiche che oscillano tra due dimensioni temporali – passato e presente – e due piani spaziali – locale e globale. Più precisamente, l’insieme di practices discorsive fornisce un quadro più genuino e germinale delle configurazioni che la diversità linguistica assume nello spazio del paesaggio fisico della Capitale e in quello virtuale dei social media, riflettendo chiaramente le scelte autonome della comunità plurilingue e le dinamiche globali entro cui essa è coinvolta.

Il mosaico di dichiarazioni e affermazioni che costella ed intervalla la discussione dispiegata nelle pagine precedenti, dialoga con le scritture esposte dei quartieri cittadini, donandoci una idea della ricchezza di spunti che la realtà urbana della Tunisi contemporanea può fornire. Le osservazioni che affiorano dalle interviste condotte si rivelano ritratto di vissuti comuni e pratiche sociali, che modellano la toponomastica urbana di Tunisi e orientano gli sguardi e le percezioni individuali e collettive sul senso dello spazio condiviso e della lingua come fattore alla base dell’identità personale e di gruppo. Le diverse pratiche messe in atto, che a volte contravvengono ai passi stabiliti e previsti dalle politiche linguistiche, complessificano la nostra percezione e lo sguardo rivolto alla realtà multilinguistica delle comunità arabofone contemporanee e pongono l’osservatore attento di fronte all’importanza e l’urgenza della ricerca su spazi urbani che implicano metodi di analisi integrati per indagare le dinamiche di variazione ed interazione di un repertorio linguistico cittadino che si fa sempre più complesso.

Il mosaico di dichiarazioni e affermazioni che costella ed intervalla la discussione dispiegata nelle pagine precedenti, dialoga con le scritture esposte dei quartieri cittadini, donandoci una idea della ricchezza di spunti che la realtà urbana della Tunisi contemporanea può fornire. Le osservazioni che affiorano dalle interviste condotte si rivelano ritratto di vissuti comuni e pratiche sociali, che modellano la toponomastica urbana di Tunisi e orientano gli sguardi e le percezioni individuali e collettive sul senso dello spazio condiviso e della lingua come fattore alla base dell’identità personale e di gruppo. Le diverse pratiche messe in atto, che a volte contravvengono ai passi stabiliti e previsti dalle politiche linguistiche, complessificano la nostra percezione e lo sguardo rivolto alla realtà multilinguistica delle comunità arabofone contemporanee e pongono l’osservatore attento di fronte all’importanza e l’urgenza della ricerca su spazi urbani che implicano metodi di analisi integrati per indagare le dinamiche di variazione ed interazione di un repertorio linguistico cittadino che si fa sempre più complesso.

Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023

Note

[1] «As language users, we are all theorists, although the discipline of Sociolinguistics has particular responsibilities in fostering, through its theory, awareness of what happens at the interface between language and society, and in reviewing what we know and what we have not yet adequately explained»: 1.

[2] Cfr. Il Buletin mensuel de Statistiques, gennaio 2023, dell’Istituto Nazionale di Statistica tunisino.

[3] Nel termine scritture esposte si considera qui tutta una serie di tipologie destinate ad un pubblico generale che includono – tra l’altro – insegne di ristoranti, negozi di vario tipo, graffiti presenti sui muri delle strade e mezzi pubblici o monumenti, cartelloni o striscioni pubblicitari che circolano in ambito locale e regionale ed anche manifesti ad affissione locale.

[4] Chiaramente, con il termine “rispetto” si fa qui riferimento al concetto di prestigio sociolinguistico, strettamente correlato al livello di autorevolezza e considerazione sociale riservata ad un determinato gruppo di individui, sulla base dei valori dominanti della società di cui fanno parte, del potere di cui dispongono, della posizione che ricoprono (cfr. Kloss 1966, Hymes 1971; Ibrahim 1986; Hock & Brian 1996).

[5] Cfr. Bhabha 1990 e 1994.

Riferimenti bibliografici e sitografici

Bachouch, M. (1987), Mawāqif al-jāmi’yyin ‘an qaḍiyyat al-ta’rīb, in Al-Wahda, 33: 131-147;

Backhaus P. (2007), Linguistic landscapes: A comparative study of urban multilingualism, in Multilingual matters, Clevedon;

Barni, M. e Bagna, C. (2006), Per una mappatura dei repertori linguistici urbani: nuovi strumenti e metodologie, in De Blasi N. e Marcato C. (a cura di), La città e le sue lingue. Repertori linguistici urbani, Liguori, Napoli:1-43;

Battenburg, J. (1997), English Versus French: Language Rivalry in Tunisia, in World Englishes, 16: 281-290;

Bchir, B. (1980a), Arabisation et dependance culturelle: Analyse des manuels de lecture de l’enseignement primaire en langue arabe, in Revue Tunisienne des Sciences Sociales 62:21-45;

Bchir, B. (1980b), Contribution a l’etude des groupes sociaux: Analyse des representations des manuels de lecture en langue arabe de l’enseignement primaire, in Revue Tunisienne des Sciences Sociales, 63:11-31.

Benikhalef, M. (1987), Al-ta’rīb wa-l-mu’āsara, in Al- Wahda, 33: 68-73;

Ben-Rafael, E., Shohamy, E., Amara, M.H. e Trumper-Hecht, N. (2006), Linguistic landscape as symbolic construction of the public space: The case of Israel, in Gorter D. (ed.), Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism, Multilingual Matters, Clevedon: 7-30;

BenSaid, S. e Canagarajah, S. (2011), Linguistic imperialism, in The Routledge Handbook of Applied Linguistics, Routledge, Londra: 388-400;

Bhabha, H. (1990), The third space. Interview with Homi Bhabha, in J. Rutherford (Ed.), Identity. Community, culture, difference, Lawrence & Wishart, Londra: 207-221;

Bhabha, H. (1994), The location of culture, Routledge, Londra;

Bhatt, R. M. (2008), In Other Words: Language Mixing, Identity Representations, and Third Space, in Journal of Sociolinguistics, 12(2): 177-200;

Boukadi, S. (2013), Teachers’ Perceptions about the Future of English Language Teaching and Learning in Tunisia after the 2011 Revolution, University of Exeter press, Exeter;

Boukadi, S. e Troudi, S. (2017), English Education Policy in Tunisia, Issues of Language Policy in Post-revolution Tunisia, in R. Kirkpatrick (Ed.), English Language Education Policy in the Middle East and North Africa, Springer, New York: 257-277;

Boukhari, A. (2006), Reform of French Instruction in Tunisia: Stakes and Difficulties, in Le Français Aujourd’hui, 154: 35-41;

Bourdieu, P. (1986) [prima edizione 1984], The Form of Capital, in Richardson, J.,Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, Grenwood, New York: 241-58;

Bourdieu, P. (1990), Structures, Habitus, Practices, in The Logic of Practice, Standford University Press: 52-79;

Bourdieu, P. (1991), Language and Symbolic Power, Polity Press, Cambridge;

Bourguiba discorso a Montreal

https://sommet-francophonie.challenges.fr/wp- content/uploads/sites/20/2018/11/DISCOURS-BOURGUIBA.pdf;

Brown, K.D. (2012), The linguistic landscape of educational spaces: Language revitalization and schools in southeastern Estonia, in Gorter, D., Marten, H. F. e Van Mensel, L. (ed.), Minority languages in the linguistic landscape, Palgrave-Macmillan, Basingstroke: 281-298;

Cenoz, J. e Gorter, D. (2008), The linguistic landscape as an additional source of input in second language acquisition, in “International Review of Applied Linguistics in Language Teaching”, 46: 257-276;

Choate, M. I. (2007), Identity Politics and Political Perception in the European Settlement of Tunisia: The French Colony versus the Italian Colony, in French Colonial History, 8: 98-109;

Costituzione tunisina https://www.constituteproject.org/constitution/Tunisia_2014.pdf?lang=ar

Coupland, N. (2016), Introduction: Sociolinguistic theory and the practice of sociolinguistics, in N. Coupland (Ed.), Sociolinguistics: Theoretical Debates, Cambridge University Press, Cambridge: 1-34;

Craig, A. S. (1999), Politics and Arabization: The Evolution of Postindependence North Africa, in International Journal of the Sociology of Language, 137: 100-118;

D’Agostino, M. (2006), Segni, parole, nomi. Immagini della Palermo plurietnica, in De Blasi N. e Marcato M. (a cura di), La città e le sue lingue, Liguori editore, Napoli;

Daoud, M. (1991), The processing of EST discourse: Arabic and French native speakers’ recognition of rhetorical relationships in texts, University of California Press, Los Angeles;

Daoud, M. (2001), The Linguistic Situation in Tunisia. Current Issues, in Language Planning, 2: 1-52;

Garmadi, S. (1968), La situation linguistique actuelle en Tunisie: problemes et perspectives, in Revue Tunisienne des Sciences Sociales, 13: 13-24;

Grandguillaume, G. (1983), Arabisation et linguistique politique au Maghreb, Maisonneuve & Larose ed., Parigi;

Hamzaoui, R. (1970), L’arabisation au Ministere de l’lnteneur: La brigade de la circulation de la Garde Nationale, in Cahiers du CERES, 3: 11-73;

Hawkins, S. (2003), Globalization vs. civilization: The ideologies of foreign language learning in Tunisia, Tesi di Dottorato, University of Chicago, Chicago;

Hock, H. H. e Brian D. J. (1996), Language History, Language Change, and Language Relationship: An Introduction to Historical and Comparative Linguistics, Walter de Gruyter, Berlino;

Hymes, D. (1971), Social Anthropology and Language, a cura di Edwin Ardener, Routledge, Londra;

Ibrahim, M. H. (1986), Standard and Prestige Language: A Problem in Arabic Sociolinguistics, in Anthropological Linguistics, 28 (1): 115-126;

Istituto Nazionale di Statistica Tunisino, Bollettino Mensile di Statistica, gennaio 2023 via https://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/bms%20f%C3%A9vrier%202023.pdf;

Jerad, N. (2008), Culture, Language and Identity in the Post-Colonial Maghreb, Center for Maghreb Studies, Tunis;

Kloss, H. (1966), Types of Multilingual Communities: A Discussion of Ten Variables, in Sociological Inquiry, 36 (2): 135-145;

Laitinen, M. (2015), English on the move: What’s beyond modernity and internationalism? in Laitinen M. e Zabrodskaja A. (Ed.), Dimensions of Sociolinguistic Landscapes in Europe: Materials and Methodological Solutions, 7, Peter Lang, Francoforte: 105-124;

Leimgruber, J. E Fernández-Mallat, V. (2021), Language attitudes and identity building in the linguistic landscape of Montreal, in Open Linguistics, 7(1): 406-422;

Maherzi, S. (2001), Tunisian Students’ Classroom Perceptions and Motivation for Learning English, University press of Montreal, Canada;

Migge, B. e Léglise, I. (2007). Language and colonialism. Applied linguistics in the context of creole communities, in Marlis Hellinger and Anne Pauwels (eds.), Language and Communication: Diversity and Change, in Handbook of Applied Linguistics, Mouton de Gruyter, Berlino: 297-338;

Miled, M. (2007), French as a Second Language in Tunisia: Sociolinguistic Evolution and Special Purpose Didactics, in Le Français Aujourd’hui, 156: 79-86;

Otsuji, E. e Pennycook, A. (2010), Metrolingualism: fixity, fluidity and language in flux, in International Journal of Multilingualism, 7 (3): 240-254;

Rose, H., McKinley, J., e Bafoe-Djan J. (2019), Data Collection Research Methods in Applied Linguistic, Bloomsbury Publishing, Londra;

Smari, I., Navracsics, J. (2020), Multilingualism and its impact on identity, in Alkalmazott Nyelvtudomány, 19: 1-23;

Tempesta, I. e Schena, A. (2006), Il repertorio linguistico urbano, in De Blasi N. e Marcato M. (a cura di), La città e le sue lingue, Liguori editore, Napoli.

_____________________________________________________________

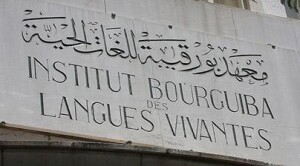

Clelia Maria Farina, laureata in Lingue e Letterature: didattica e interculturalità presso l’Università degli Studi di Palermo, parallelamente al suo percorso universitario, ha coltivato lo studio della lingua araba standard moderna presso l’Istituto Bourguiba di Tunisi. Si occupa di islamistica, storia e socio-linguistica del mondo arabo contemporaneo e attualmente è docente di Lingua e Cultura Araba presso l’Officina di Studi Medievali di Palermo.

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/politiche-e-pratiche-linguistiche-nella-tunisi-contemporanea/

Click here to print.