William Harris: una memoria perduta da duecento anni

Posted By Comitato di Redazione On 1 luglio 2023 @ 02:47 In Cultura,Società | No Comments

di Laura Leto

Il 16 luglio 2023 ricorrerà il duecentesimo anniversario della morte di William Harris Esquire. Chi ricorderà il celebre architetto inglese? Per lui non ci sarà alcuna corrispondenza di amorosi sensi, nessuna visita da parte delle istituzioni, nessun fiore sulla sepoltura. Il Cimitero che ospita le sue spoglie, dimenticate come il sito che le accoglie [1], è in uno stato di totale abbandono da anni, aperto in rarissime occasioni che lo relegano più ad un affascinante location per spettacoli piuttosto che ad una importantissima testimonianza di uno dei periodi più felici di Palermo [2].

Il monumento funebre dell’architetto-archeologo non è tra i più vistosi, si tratta di una semplice stele marmorea con epigrafe che reca l’incisione:

M S

WILLIAM HARRIS

OF LONDON

ARCHITECT

AGED 27 YEARS

OB. 16 JULY 1823

Roma, Cimitero Acattolico per gli Stranieri al Testaccio, monumento commemorativo (da Amanda Thursfield)

Le uniche informazioni che si desumono sono la data, l’età al momento della morte e la provenienza, nulla che rimandi alla professione o allo status sociale. Per quanto la lapide sia una delle meglio conservate del sito, la sua essenzialità lascia alquanto perplessi.

Dalla ricerca intrapresa presso la British Library di Londra, risulta che la salma sia stata traslata presso il Cimitero acattolico per gli Stranieri al Testaccio di Roma [3], ma ulteriori indagini hanno avvalorato il fatto che presso quest’ultimo vi fosse esclusivamente un monumento commemorativo [4], la cui epigrafe recita:

TO THE MEMORY

OF WILLIAM HARRIS

OF LONDON ARCHITECT

WHO DIED AT PALERMO THE 16 JULY 1823

AGED 27 YEARS

HIS ARDOUR IN THE STUDY OF HIS PROFESSION

[…]

In questo caso è possibile ottenere ulteriori conferme relativamente alla sua professione e alla dedizione al lavoro, aspetto che verrà approfondito in seguito. Una delle fonti documentarie a me più care nell’ambito della ricerca sulla storia degli individui inumati al Cimitero “degli Inglesi” rivela che:

«Maggior compianto muove il monumento elevato al giovane architetto inglese morto nel suo anno vigesimo secondo in Palermo dalla sua fidanzata che era in Londra, e che mandò al console britanno 40 onze, ultimo dono dell’infelice superstite allo sposo suo mancato nei più bei giorni della vita» (Quattromani 1836: 135-136).

Nonostante susciti degli interrogativi sull’esattezza della data di nascita [5], racconta la commovente storia della fanciulla che si fece carico della sepoltura del promesso sposo. Mi stranisce il fatto che il padre William Harris Senior, noto commerciante inglese, non si fosse fatto carico delle spese. Pisani (Palermo, 1761 – 1837) scriveva: «Padre infelicissimo quale atroce martirio arrecheratti per tutta la vita il ferale annuncio della irreparabile perdita dell’unico tuo figliuolo» (Pisani 1823: 6) [6]. Si ha però la certezza dell’identità della fidanzata, sorella del caro collega Thomas Evans, membro di quel gruppo di amici [7] che attratti dal patrimonio della Grecia antica, affiancarono Harris nell’impresa del Grand Tour, del quale la Sicilia era tappa fondamentale.

Il Nostro venne ammesso alla Royal Academy of Art di Londra il 18 maggio del 1818, era il pupillo di Sir Wyatville [8], un’istituzione nel campo. Il venerdì del 10 dicembre 1820, all’anniversario della sua fondazione, l’Assemblea Generale degli Accademici, radunatasi presso la Somerset House di Londra, consegnò al ventiquattrenne Harris il premio per il miglior disegno di edificio pubblico [9].

L’Università del Kent si è rivelata un aiuto prezioso per scoprire ulteriori aspetti della vita dell’Architetto. Come scrive un archivista dell’Università britannica, nel 2014 tra le Collezioni e archivi speciali sono state scoperte dodici lettere scritte da William Harris al padre, conservate in una scatola di latta non catalogata, risalente agli anni venti dell’Ottocento [10]. Alcune di queste sono scritte su un unico foglio, ma con l’orientamento del testo sovrapposto, in verticale e in orizzontale, probabilmente un espediente del cauto Viaggiatore per risparmiare la carta.

Si è rivelato davvero interessante scoprire come – lettera dopo lettera – emergesse il ruolo di storico dell’arte e archeologo, dedito al suo lavoro piuttosto che agli svaghi, e ricostruire le tappe che dall’Inghilterra lo condussero in Sicilia dove la scoperta delle metope di Selinunte, esposte al Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”, ha consolidato la sua fama.

Palermo, metope esposte al Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”, allestimento del 2018 (ph. Laura Leto)

A differenza dei suoi amici mondani che si facevano inviare bauli pieni di abiti all’ultima moda, William chiese al padre di spedirgli in Sicilia matite, carta, acquerelli e «una regola parallela di 2 piedi», ricordando che l’aveva lasciata sulla scrivania o nell’armadio inferiore dello studio, spiegando che tali materiali da disegno «non potevano essere ottenuti di qualità nemmeno tollerabile sul continente» [11].

Il viaggio ebbe inizio dal porto di Dover, dove il gruppo prese il largo per Calais. Passando per Parigi, giunse a Ginevra, in seguito in Italia e dalla Toscana, raggiunse Roma nell’autunno del 1821 e da lì partì per la Sicilia. Dalle lettere traspare l’intraprendenza di questi giovani che sfidarono epidemie, brigantaggio e crateri vulcanici, come nel giugno 1822 quando decisero di scalare l’Etna [12], ma procediamo con ordine.

Della prima notte in Sicilia scriveva: «Non c’era nessun tipo di locanda in città e tutto l’alloggio che il palazzo offriva erano miserabili materassi, umidi e sporchi, e questo in una fredda notte d’inverno. Ho preferito sdraiarmi nel mio mantello», era il 16 dicembre. Fortunatamente, il giorno successivo si incontrarono con il noto Benjamin Ingham che li affidò al commerciante James Rose, il quale li presentò alla comunità inglese residente a Palermo.

Il Nostro denunciava la deplorevole assenza di strade in Sicilia, causa di degrado e ostacolo per le attività commerciali. Citava il tentativo da parte degli inglesi di costruire strade sull’Isola, fallimentare a causa dei pedaggi imposti sulla popolazione. Di certo non rimase colpito dalle condizioni del popolo siciliano, ma fortunatamente vennero in soccorso le bellezze architettoniche e il clima.

L’unico mezzo disponibile era il mulo, altrimenti si procedeva a piedi, come fecero nel tragitto da Messina a Taormina, per una distanza di 30 miglia. William così scriveva: «il nostro principale incentivo per camminare e godere del sole che era particolarmente bello in quella circostanza». Seguì Siracusa, Agrigento e poi Palermo:

«Circa un’ora prima di arrivare a Palermo, le alture offrono una bella vista delle ricche pianure su cui è costruita la città. La circonda un teatro di monti che, protendendosi nel mare, formano le due punte della baia. Il lungomare di Palermo si estende per quasi un miglio lungo il mare. Supera persino quello di Napoli ed è di gran lunga il più bello che abbia mai visto» [13].

Dopo una breve permanenza partirono per Segesta, Harris in compagnia di Atkinson percorse il tragitto a piedi e passò per le saline di Trapani, dove il commerciante John Woodhouse li accolse calorosamente.

Ciò che tuttavia segnò profondamente la sua carriera e la sua esistenza fu la campagna di scavo intrapresa nel 1822 presso la città greca Selinunte [14].

«Alla fine del 1822 arrivammo a Selinus [15], pronti a trovare tra le sue rovine oggetti molto interessanti, e molto materiale per la ricerca inedita e professionale. Queste aspettative sono state più che realizzate, perché al nostro primo esame delle rovine, le abbiamo trovate meritevoli di più attenzione di quanto avessimo previsto, erano rimaste probabilmente nascoste per uno spazio di più di duemiladuecento anni».

Questa volta assieme a Samuel Angell, collega della Royal Academy of Art di Londra, Harris non si fece scoraggiare dal fatto che i reperti fossero completamente ricoperti dalla vegetazione e decise di dedicarsi all’impresa della quale abbiamo fortunatamente traccia nella pubblicazione Sculptured metopes discovered amongst the ruins of the temples of the ancient city of Selinus in Sicily (Angell, Evans 1826), corredata di splendide tavole.

Oltre alle difficoltà logistiche, i due architetti si dovettero scontrare con la “burocrazia locale”. Così infatti è scritto:

«Continuavamo il nostro lavoro con zelo e dedizione. Era grande l’incertezza di ottenere un permesso in tal senso dal Governo siciliano e indotti allo stesso tempo da una potente tentazione, quella di essere i primi viaggiatori che hanno misurato correttamente queste rovine, ci siamo azzardati a rimuovere l’accumulato di terra a nostro rischio e pericolo senza la conoscenza o il permesso del Governo».

Harris e Angell dovevano alloggiare in una “casa colonica” a Castelvetrano, ma decisero di sistemarsi in un ricovero presso il sito di scavo. Sarebbero stati molto più comodi, ma la soddisfazione di esaminare scientificamente e in modo del tutto inedito i piani e i dettagli architettonici di sei templi non aveva prezzo! I reperti erano stati fino ad allora considerati come semplici cumuli di rovine, in uno stato troppo caotico per sperare in una catalogazione.

L’importanza di tali scoperte è stata sottolineata anche dall’archeologo Pietro Pisani che nell’opera Memoria sulle opere di scultura in Selinunte ultimamente scoperte, sottolinea come il contributo dei due Architetti sia stato un vanto per la Sicilia, rivelando una nuova stratigrafia dello sviluppo dell’arte greca.

«I due giovani […] volsero nello scorso inverno le loro fatiche e la loro diligenza alle immense rovine di Selinunte. Sei mesi durarono il travaglio nello studio di questi avanzi preziosi; e volendo con esattezza ricavare i disegni e la pianta di quei tempj, cominciarono a levar terra […]. Scoprirono le scalinate, e su i gradi delle facciate principali di due tempj tra tutti i più grandi che il genio distruttore di un nemico barbaro et inesorabile gettò al suolo, ne ritrovarono le metope a fianchi nei triglifi in mille pezzi rotte […]. Crebbe allora nei due giovani, bramosi di riunire tali pezzi, l’impegno e la fermezza di continuare una impresa per loro sommamente onorevole» (Pisani 1837: 5).

Anche l’archeologo Clemente Marconi – dopo aver speso le sue energie presso gli archivi di Palermo e Castelvetrano – racconta come i due Architetti abbiano studiato i templi di Siracusa e Agrigento, per poi recarsi alla fine del 1822 a Selinunte, dove alloggiavano in una piccola casa rurale sul colle Manuzza – attualmente parte del parco archeologico di Selinunte – e qui portarono alla luce un impianto abitativo, originariamente circondato da mura, risalente alla fondazione della Città (Marconi 2007 : 133).

Inizialmente vennero scoperte la gradinata e il fregio del ‘tempio F’ [16] e la manodopera utilizzata diffuse ben presto la notizia dell’impresa non autorizzata. Ne fu informato il governo borbonico che invitò immediatamente alla sospensione delle attività e, nello specifico, il Luogotenente Generale Antonio Lucchesi Palli, Principe di Campofranco, sequestrò i reperti, chiuse gli scavi e risarcì le spese sostenute per la campagna.

Segretamente, con il benestare della Royal Accademy, Harris ed Angell continuarono ad esaminare il sito e scoprirono ulteriori reperti del ‘tempio E’ [17] unitamente alle note metope del ‘tempio C’ [18]. Comunicarono a Lord Hamilton, ambasciatore presso la corte borbonica di Napoli, l’intenzione di trasferire i pezzi rinvenuti al British Museum di Londra. Non mancarono ulteriori tensioni, ma si giunse ad un compromesso:

«Il 16 giugno [del 1823] le 11 casse furono imbarcate nel bastimento dell’armatore Antonio Zichichi e giunsero a Trapani; qui sostarono a bordo del battello in attesa di venti favorevoli per la traversata fino a Palermo […], sbarcate il 23 giugno vennero depositate nei magazzini del porto. Le casse furono prese in consegna dal barone Pietro Pisani, Ufficiale della Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente, che ne verificò il contenuto in presenza di Angell e Harris» (Ruvituso, Merra 2018).

I due ebbero la possibilità – assieme al cognato di Harris, l’architetto Thomas Evans – di effettuare calchi e di disegnare tutti i reperti, occupandosi inoltre del loro restauro e ricomposizione. Questi vennero trasferiti in un primo momento al Museo dell’Università di Palermo, successivamente l’intera collezione divenne esposizione permanente del Museo Salinas. Presso quest’ultimo, è stata allestita nel 2018 la mostra The Mach: I disegni ottocenteschi del British Museum a confronto con le metope di Selinunte.

Più di duecento disegni del Nostro sono conservati al British Museum che gli riserva una snella biografia, la quale non aggiunge particolari informazioni a quelle già note, ma invito sentitamente i lettori appassionati ad ammirare le splendide tavole alla voce Related objects [19].

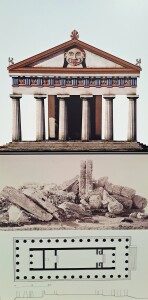

Ancora più arido è il sito della Royal Academy che riporta soltanto: «William Harris (b. c. 1796)» [20]. L’archeologo Domenico Lo Faso Pietrasanta, duca di Serradifalco, presidente della Commissione di Antichità e Belle Arti per la Sicilia, ha diretto gli scavi a Selinunte a partire dal 1831 e ha tenuto conto del lavoro degli Architetti, soprattutto delle tavole elaborate e riproposte nella sua opera Antichità della Sicilia.

Consola la sopra citata opera Sculptured metopes discovered amongst the ruins of the temples of the ancient city of Selinus in Sicily, nella quale sono riportate le descrizioni di tutte le tavole disegnate durante la campagna di scavi. I tre architetti Harris, Angell e Evans giunsero alla conclusione che le sculture esaminate, pur non essendo di produzione greca o modelli di eccellenza nelle arti, sono meritevoli di considerazione, in quanto testimonianza del fatto che la Sicilia non abbia mai temuto confronti con il più avanzato degli Stati greci, sia per il progresso della Civiltà che delle Arti. Le scoperte a Selinus, offrono un esempio notevole dei primordi dell’arte scultorea; si ipotizzò difatti che le metope del tempio sulla collina occidentale vennero considerate modelli ancora più antichi, in quanto conservatori dello stile scultoreo egizio [21]. Quelle della collina orientale erano più vicine alla raffinatezza dei marmi d’Egina, in Attica.

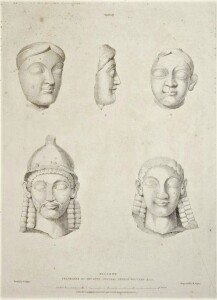

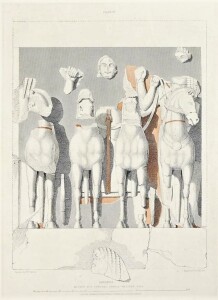

Nessuna delle metope ritrovate era integra, tutte vennero ricondotte orientativamente al 590-490 a.C. Riporto di seguito le tavole più significative disegnate da Harris. La prima tavola è la numero III e riporta il disegno della metopa del fronte orientale del ‘tempio F’, questa era costituita da due blocchi di pietra, uniti tra loro da grappe metalliche. Il frammento raffigurato costituiva il blocco inferiore, la cui dimensione è di 1,3 m. ca. di larghezza e poco meno di un metro di altezza. Il soggetto rappresentato è un combattimento tra un guerriero e una donna. Dal momento che quest’ultima è priva di attributi che ne definiscano l’identità, non si è certi se fosse un’amazzone o una divinità. L’uomo che ne subisce la forza, indossa un’armatura in cuoio, il fodero della spada è assicurato al laccio a tracolla. Alle spalle si intravede un grande scudo rotondo, è visibile una piccola porzione del bordo dell’elmo sopra la spalla sinistra. L’ipotetica figura femminile indossa la tunica e il peplo che cadono in una serie di rigide pieghe. L’atteggiamento e l’azione nella quale è colta induce a supporre che si tratti di una dea – forse Minerva – alla quale questo tempio era probabilmente dedicato.

La tavola successiva rappresenta un’altra metopa del fronte orientale. Il frammento rivela il corpo e la testa di un guerriero morente, assieme a una parte di figura femminile. Il corpo del guerriero è protetto da una corazza metallica che riproduce le fattezze del corpo, da questa fuoriesce la tunica. Il frammento della testa (vedi tav. IV) è stato considerato di grande interesse dagli Architetti in quanto determina lo stile e il carattere della scultura del tempio preso in esame. Traspare dal volto l’abilità dello scultore nel rendere l’agonia della morte, il guerriero è infatti ritratto con gli occhi chiusi, la bocca leggermente aperta e la lingua tra i denti. I capelli e la barba sono disposti con la massima cura e simmetria. Il frammento della figura femminile riesce a trasmettere l’azione, si intravede parte del piede sinistro sulla coscia del guerriero (Angell 1826: 42-43).

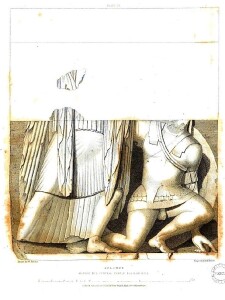

La tavola VI illustra la metopa che era originariamente collocata al centro della facciata del ‘tempio C’, al di sopra dell’intercolumnio centrale. Come scrive Angell, si tratta di uno degli esempi più curiosi e importanti di scultura antica. È la rappresentazione di una quadriga e tre figure; uno di questi – apparentemente un fanciullo – è in piedi sul carro e tiene con la mano sinistra le redini dei cavalli, mutilo del braccio destro e della mano. Su entrambi i lati del carro e in piedi immediatamente dietro i cavalli esterni della quadriga, vi è una figura con un braccio alzato verso il giovane. Quest’ultimo regge in mano un elemento che a causa delle cattive condizioni di conservazione del reperto, non può essere decifrato. La figura alla sinistra dello spettatore sembra reggere l’anello di uno scudo, mentre la mano dell’altra appare coperta da un paramano. I cavalli sono rappresentati come pronti per la corsa; più piccoli in proporzione alle figure dietro di loro, al fine di dare maggiore rilievo alla figura umana e – come scrivono gli Architetti – nelle loro forme c’è più grazia ed eleganza di quanto ci si sarebbe ragionevolmente aspettati in tali primi esempi di arte antica. I due centrali sono assicurati al giogo del carro, quello di sinistra sfoggia una criniera intrecciata secondo i costumi dell’epoca. Molte parti della scultura rivelano il cromatismo originario, ad esempio la cintura ornamentale del giovane, il palo del carro e i finimenti dei cavalli erano colorati di rosso.

L’iconografia riporta al mito greco di Pelope e Enomao, sovrano di Pisa in Elide, il quale proponeva ai pretendenti della figlia di gareggiare con lui in una corsa di carri e, qualora avessero vinto, avrebbero sposato Ippodamia; in caso contrario sarebbero stati uccisi (Palazzi 1990: 102). Come racconta Pausania questa celebre storia fu scolpita sul Tempio di Giove ad Olimpia, e la sua descrizione è stata di grande aiuto per l’attribuzione del soggetto rappresentato in tale metopa (Angell, Evans 1826: 44-47).

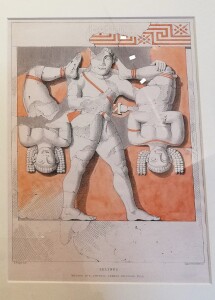

L’ultima delle tre metope del ‘tempio C’ raffigura l’episodio della mitologia greca che vede protagonista due Cercopi (folletti astuti) di nome Passalus ed Aehemon, i quali nonostante le raccomandazioni della madre, s’imbatterono in Eracle che riposava sotto un albero. Tentarono di rubargli la clava, ma prontamente l’eroe li afferrò e li legò per i piedi a un palo che si caricò sulle spalle, da questa posizione acquisì l’attributo di Melampygos (μέλας, nero; πυγή, natica). Grazie alla loro astuzia e alle battute divertenti sul suo corpo, esaminato da una prospettiva particolare, vennero rilasciati. Secondo altre fonti Eracle indignato li avrebbe puniti, uccisi, trasformati in scimmie o pietrificati. La tavola VIII ritrae il corpo di Ercole nudo e possente, sopra la spalla destra passa una cintura alla quale è assicurata la faretra. I due Cercopi sono legati da cinghie e raffigurati a testa in giù, le ciocche di capelli ne enfatizzano la posizione. Originariamente la cintura, la faretra di Ercole e le cinghie erano dipinte di rosso.

Negli Advertisement della pubblicazione si precisa che:

«I disegni delle sculture sono stati realizzati dal sig. Harris, ma la sua prematura morte avendolo privato della soddisfazione che avrebbe avuto nel presentarli al pubblico, tale dovere è toccato al suo compagno di viaggio e coadiutore nella scoperta, in concomitanza con il signor Thomas Evans, il cognato del signor Harris, che, per rispetto al suo defunto parente, e in rappresentanza del suo diritto ai disegni, ha aderito alla pubblicazione» (Angell 1826).

Il Nostro rimase a Selinunte per continuare a fare i rilievi della planimetria della città antica. Giunta la stagione estiva, morì a causa della malaria diffusa presso la palude Gonusa ¬ denominata Yalico dagli arabi (Amico 1757-1760: 538 e 553). Venne condotto febbricitante a Palermo, dove si spense in pochi giorni a causa di un peggioramento delle condizioni [22].

«[…] Le sue capacità superiori, le sue varie acquisizioni, la sua assiduità e tutta la dedizione nel perseguimento della sua professione, il progresso che aveva già fatto nel suo studio, e la sua entusiastica predilezione per essa come arte, fece rimpiangere la sua prematura fine come una perdita per la società» (Angell, Evans 1826).

Anche Pisani lo ricorda così:

«Harris, che dalle viscere della terra tratto avea le pregevoli reliquie di una delle più famose città dell’antica Sicilia, mentre delineava i disegni di quei sontuosi edifizj, fu colpito dalle venefiche esalazioni della palude Gonusa ora nominata Jalico […] e dopo cinque giorni di tormentata malattia si vide perduto» (Pisani 1823: 6).

Harris sarebbe tornato in patria nella primavera del 1824, il suo viaggio sarebbe durato dunque tre anni, ma questi piani non sarebbero mai stati realizzati.

Sebbene l’importante lavoro dell’archeologo napoletano Ettore Gabrici abbia lasciato il segno a partire dal 1915, credo che Harris e i suoi colleghi meritino un riconoscimento maggiore. Nella speranza di ritrovarlo nel nuovo allestimento del Museo Salinas, ho nuovamente visitato le meravigliose stanze e scrutato i pannelli esplicativi. Quello che illustrava la storia di Selinunte riportava: «L’esplorazione archeologica di Selinunte ebbe inizio nel 1823 quando gli architetti inglesi Samuel Angell e Willam Harris rinvennero le metope del tempio C sull’acropoli e quelle del tempio E sulla collina orientale». Nessun pannello con i suoi disegni, né tantomeno della presenza del monumento funebre a Palermo.

Concludo, condividendo con i lettori l’immagine utopica di un Sito recuperato, un cimitero-giardino [23] che come un’oasi metropolitana custodisca i monumenti al suo interno, divulghi le splendide storie degli individui di diverse nazionalità che vi hanno trovato riposo, paladino di quel valore necessario per il genere umano che è la memoria. Un luogo promosso dagli altri poli culturali della Città, in quanto a molti profondamente connesso, menzionato nuovamente nelle guide turistiche come un tempo e infine come il mio caro – ormai anche vostro – William Harris, degno di fama e gloria.

Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023

Note

[1] Ho denunciato più volte lo stato di totale abbandono del Cimitero acattolico “degli Inglesi” all’Acquasanta, si vedano i miei contributi pubblicati su “Dialoghi Mediterranei”.

[2] Non ho nulla in contrario riguardo le manifestazioni culturali che si sono svolte nel corso degli anni, ma come ho più volte scritto al Comune di Palermo, è necessario un recupero dei beni e un importante restauro che preservi il patrimonio storico-artistico del luogo e soprattutto una tutela che garantisca il rispetto delle sepolture.

[3] British Library I 520, 370 – II 1530, 83

[4] Mi è stata inviata la scheda del monumento dalla direttrice da Amanda Thursfield, questo si presenta come una semplice stele poggiata sul terreno, ormai quasi del tutto illeggibile. Nel documento viene riportato: «Cenotaph only. Buried in the English cemetery, Palermo; S129: Zona Vecchia: Ledger; stone. 83 x 70». Venne eretto dagli amici conosciuti a Roma, addolorati della precoce perdita.

[5] Le epigrafi di Palermo e di Roma riportano entrambe la data del 1827, nonostante non abbia trovato il certificato di morte dubito ci siano errori. Anche l’archeologo Pisani conferma l’età al momento della morte e la data del decesso. Di diverso avviso sembra essere Gustave Fougères che riporta l’età di 23 anni al momento della morte.

[6] Si ha così conferma che William non avesse fratelli. Al momento della famiglia di William Harris, si conosce l’identità del padre, della sorella Margareth e della madre la cui salute fu la ragione del trasferimento da Londra a Peckham, una ridente località sul fiume Tamigi, leggermente fuori dalla città. Si conosce il nome della domestica Jane, licenziata in seguito dal padre e dell’amato cavallo zoppo Dick che purtroppo fece una brutta fine. Cfr. Lettera n° 10 del 10 agosto 1822, Lettera n° 11, pubblicate da Jane Gallagher nel blog dell’Università del Kent.

[7] I componenti del gruppo variarono durante il viaggio ma dalle lettere inviate al padre da Harris vengono menzionati Thomas Evans, Thomas Angell, Mr Brooks, il quale si era unito dalla Francia e il Mr Charles Atkinson, un ex studente di giurisprudenza che mollò i suoi studi per girare l’Europa.

[8] Sir Jeffry Wyatville RA (3 agosto 1766 – 18 febbraio 1840) proveniva da una consolidata dinastia di architetti inglesi. Nel 1824 mutò il suo nome da Jeffry Wyatt in Wyatville per concessione del re Giorgio IV. Cfr. British Library I 520, 370 – II 1530, 83.

[9] Pur non sapendo di quale edificio si tratti, è utile per comprendere la sua indiscussa abilità. AA.VV., The New Monthly Magazine and Aniversal Register, London, 1820: 89.

[10] https://www.kent.ac.uk/

[11] Lettera n° 11, pubblicata da Jane Gallagher nel post Going on a summer holiday? 11: an unexpected discovery. Cfr. https://blogs.kent.ac.uk/specialcollections/2015/12/03/going-on-a-summer-holiday-11-an-unexpected-discovery/

[12] Lettera n° 9 del 28 giugno 1822, Siracusa, pubblicata da Jane Gallagher nel post Going on a summer holiday? 9.1: what William did next. Cfr https://blogs.kent.ac.uk/specialcollections/2014/07/17/going-on-a-summer-holiday-9-1-what-william-did-next/

[13] Lettera n° 11, pubblicata da Jane Gallagher nel post Going on a summer holiday? 11: an unexpected discovery. Cfr. https://blogs.kent.ac.uk/specialcollections/2015/12/03/going-on-a-summer-holiday-11-an-unexpected-discovery/

[14] Tucidide fa risalire la sua fondazione nel 628 a.C. ca., da parte dei coloni di Megara Hyblaea. L’impianto urbanistico, circondato da mura, era costituito dall’acropoli con i templi, l’agorà e le abitazioni sul colle Manuzza e il porto. Si aggiungevano due grandi santuari extraurbani gli altri templi sulla collina orientale, la zona industriale e la necropoli. La città cadde per mano cartaginese nel 250 a.C.

[15] Nome antico dell’attuale fiume Modione. Che scorre nel territorio della provincia di Trapani, Sicilia occidentale.

[16] Il ‘tempio F’, in stile dorico era collocato sulla collina orientale e realizzato e con la pietra delle cave di Cusa, in provincia di Trapani. Le metope, scolpite nel calcare di Menfi, presentavano come tema decorativo la Gigantomachia, tema che ha consentito di ricondurle al V secolo a.C. ca.

[17] Il ‘tempio E’, in stile dorico, sorse assieme al ‘tempio F’ sulla collina orientale, anche questo orientato Est-Ovest, venne realizzato nel V secolo a.C. Era consacrato ad Era, regina degli dèi.

[18] Il ‘tempio C’ era l’edificio più importante dell’acropoli, non a caso era stato realizzato sul punto più alto. Di ordine dorico, il fronte era orientato verso est e presentava un monumentale altare probabilmente dedicato al dio Apollo. Le dieci metope che adornavano il frontone principale erano realizzate con la pietra calcarea di Misilbesi, in provincia di Agrigento.

[19] Cfr. https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG236077

[20] Cfr. https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/william-harris

[21] Lo stile scultorio egizio è stato riscontrato in particolare nel modo di rappresentare la parte inferiore dei corpi – in posizione laterale – unitamente ad alcune espressioni dei volti.

[22] Mi stranisce il fatto che, da momento che il decesso è avvenuto a Palermo, non sia riuscita a trovare il certificato di morte.

[23] Si rimanda al mio contributo Percorsi antropologici nel Giardino all’Acquasanta a Palermo, su “Dialoghi Mediterranei”, n. 54, marzo 2022

Riferimenti bibliografici

AA.VV., The New Monthly Magazine and Aniversal Register, London, 1820.

V. M. Amico, Lexicon topographicum siculum, Palermo-Catania 1757-1760, vol. I.

S. Angell, T. Evans, Sculptured metopes discovered amongst the ruins of the temples of the ancient city of Selinus in Sicily: by William Harris and Samuel Angell, in the year 1823 / described by Samuel Angell and Thomas Evans, Published for the authors by Priestley and Weale, London 1826.British Library I 520, 370 – II 1530, 83.

A. Fesina, G. L. Bonanno (a cura di), Selinunte: insieme a Hulot e Fougères, CRicd, Palermo 2013

C. Marconi, Temple Decoration and Cultural Identity in the Archaic Greek World: The Metopes of Selinus, Cambridge University Press, New York 2007

F. Palazzi, Mythos, Dizionario mitologico e di antichità classiche, Bruno Mondadori, Milano 1990.

P. Pisani, Memoria sulle opere di scultura in Selinunte ultimamente scoperte, Dalla Tipografia del fù Francesco Abbate, Palermo 1823

G. Quattromani (a cura di), Lettere su Messina e Palermo di Paolo R. pubblicate per cura di Gabriele Quattromani, Tipografia R. D. Guerra, Palermo, 1836.

A. Ruvituso, A. Merra, Brochure della mostra The Mach: I disegni ottocenteschi del British Museum a confronto con le metope di Selinunte.

D. Serradifalco, Le antichita della Sicilia esposte ed illustrate per Domenico Lo Faso Pietrasanta, tomo II, presso A. Altieri, Palermo1834

Sitografia

https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG236077

https://www.kent.ac.uk/https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/name/william-harris

_____________________________________________________________

Laura Leto, antropologo e storico, è attualmente impegnata nel Dottorato di Ricerca con l’Universidad del Paìs Vasco UPV/EHU che ha come oggetto di studio il Cimitero acattolico dell’Acquasanta di Palermo. Partecipa al Catalogo collettivo delle biblioteche ecclesiastiche italiane in qualità di bibliotecaria e catalogatrice. Ha cooperato, in qualità di operatore didattico, con diverse Associazioni culturali palermitane, in seguito all’acquisizione del titolo di Esperto in Didattica museale.

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/william-harris-una-memoria-perduta-da-duecento-anni/

Click here to print.