All’ombra di Saturno

Posted By Comitato di Redazione On 1 maggio 2020 @ 00:43 In Attualità,Cultura | No Comments

dialoghi intorno al virus

di Flavia Schiavo

19 aprile

New York divisa

Recentemente Andrew Cuomo, in uno speech, a forte impatto emozionale, ha richiamato alcune qualità essenziali di New York City, ricordando quanto e sin dalla sua “fondazione”, che convenzionalmente viene fatta risalire al 1624, anno della costituzione della Città, essa abbia amato e accolto, senza preconcetti, uomini e donne provenienti da varie parti del mondo, trasformandoli nei cittadini di una Metropoli inclusiva, che esiste per e con i suoi abitanti. Fatta da “villaggi” (potremmo definirli micro-comunità costituite in base a specifici insediamenti etnici, storici, o per particolari eventi economici e sociali, tra cui alcuni interventi immobiliari) e vissuta per strada, come affermano Claude Lévi-Strauss e Jane Jacobs [1], New York è densa (densità media di 27 mila persone per miglio quadrato), ibridata da una molteplicità di culture, dal cambiamento veloce, progressista, tollerante e costituita da un amalgama potente in cui la cittadinanza plurale si disegna ben oltre la somma algebrica delle singole persone.

New York vive di correlati vitali e sinergie, di incontri e scontri umani, di conflitti, alleanze, di “corpi” in azione, nasce per e con il flusso umano, per e con l’innovazione culturale, l’informazione e lo scambio. È una città i cui spazi non sono stati realizzati seguendo un modello astratto o un canone estetico. Anticlassica e per certi versi irrituale è, tra le città occidentali, quella in cui la relazione tra spazio e persone si dà come inscindibile. Cresciuta anche tramite pratiche non-normative, pur essendo costituita da imponenti “architetture” urbane, non può, forse, essere percepita o pensata a prescindere dai suoi abitanti, dal ritmo umano scandito da interazioni e azioni, tra la scala micro, di quartiere, e il mondo.

Oltre la sua più intrinseca natura, rievocata da Cuomo, che va necessariamente guardata insieme a un correlato opposto di cui è più arduo e faticoso parlare (New York è una città competitiva, brutale e sperequativa in cui molti vivono ai margini dell’inferno), la metropoli statunitense è stata, fin dall’inizio di aprile, tra gli epicentri mondiali dei contagi rilevati [2] e dei decessi attribuiti al Covid-19: più di 14 mila, a fronte di 28 mila negli interi States, nel periodo di Pasqua. Immediatamente dopo la principale solennità del Cristianesimo che celebra la resurrezione di Gesù, martedì 13 aprile, il bilancio di 3.602 decessi ha superato la soglia del giorno più nero della storia newyorchese, quello della strage del 9/11 2001, quando furono contati nella sola New York City 2.753 morti, periti per l’attacco terroristico alle Twin Towers.

Consapevoli che i “numeri” di questa pandemia siano fuorvianti, opachi, consegnino in modo impreciso un contesto in rapido cambiamento, e non restituiscano un reale spaccato della situazione né a livello locale, né tanto meno globale – quanto meno in termini generali – è possibile avanzare alcune ipotesi riguardo alle quantità in progress, via via pubblicate [3]. L’alta diffusione dei contagi a New York, dipendente da numerosi fattori, potrebbe essere ricondotta anche alla natura fluida della città, caratterizzata dalle molteplici enclave e da variabili economie. Forse la più importante degli States, la megacity ha una altissima densità di persone e attività, è un punto di confluenza e di flussi, un hub, ed è tra i luoghi cardine, a livello planetario, sia delle innovazioni culturali, sia delle ritualità più feroci insite nel capitalismo. Un capitalismo dinamico che, pur essendo innervato da fattori e processi antinomici spesso germinati per “strada” (pratiche di partecipazione autoprodotte; volontariato come modalità consueta di intervento; associazioni sociali e culturali; gruppi etnici in grado di innescare best practices, poi diffuse), punta al consumo e alla produzione, ed è sostanzialmente eterodiretto.

Nonostante sussista una significativa capacità di resistenza di alcuni gruppi svantaggiati, intensa in certe circostanze e contesti, che ha prodotto nel tempo notevoli risultati – è significativo ricordare che C. Dickens [4] in visita a New York abbia notato la diversa qualità della Democrazia americana al suo nascere – la crisi determinata dalla pandemia del Covid-19 sta amplificando macroscopicamente la discrasia tra le “città interne”.

Fin dalla sua nascita New York ha “alimentato” più città, non solo riguardo alla morfologia urbana (fatto noto e costitutivo della struttura insediativa), ma rispetto agli strati sociali, ai sub-ambiti relativi, ad alcune geografie urbane e alle specifiche condizioni di vita. Tale discrasia, di cui più volte si è argomentato [5], in queste condizioni di massima crisi, rappresenta l’elemento dominante, rendendo più espliciti e accrescendo enormemente i disagi di chi vive una condizione marginale: dall’assenza di prevenzione e cura; al cibo (caratterizzato da elevati consumi di Junk food e di grassi animali, causa di complicazioni tra cui l’obesità, i problemi cardiovascolari, il diabete, che rendono più fragili all’infezione virale in corso); agli scarsi consumi di vegetali freschi e frutta e dunque al minor apporto di nutrienti e vitamine con relativa incidenza sulla salute e sul sistema immunitario [6]; alla assenza, infine, di prevenzione per la insufficienza di Community Health Centers in area urbana, ad accesso gratuito, la cui presenza capillare favorirebbe un miglioramento della qualità della vita e una difesa riguardo alle malattie sistemiche destinate ad avere, come riportato dai canali di informazione, un’incidenza sulla mortalità, in presenza di infezione Covid-19.

Rende ancora più difficile la condizione di chi stia ai margini, la mancanza di quella organizzazione basilare che fornisca una chiara informazione, che distribuisca presidi per la protezione personale (carente anche per gli operatori sanitari), che argini il contagio e che si occupi dei gruppi socialmente svantaggiati e degli individui che presentino sintomi riconducibili al Covid-19. Negli ospedali, o in alcuni Pronto soccorso, come quello del Bronx, dove si registrano affluenze altissime, si assiste a scene catastrofiche: numerose persone, afroamericani e latini perlopiù, ammassati nei corridoi o sulle barelle, non ricevono alcuna cura adeguata, permanendo in stanze e spazi con altissime saturazioni virali. Afroamericani e ispanici rappresentano il 51% della popolazione newyorchese, ma costituiscono il 62% dei decessi attribuiti al Covid-19, presentando, infatti, un tasso di mortalità doppio rispetto ai bianchi della stessa fascia di età.

Il Covid-19, dunque, ha messo in luce, come lo stesso de Blasio ha rilevato, le due diverse se pure contigue e interrelate società newyorchesi: abbiente e indigente; in grado di rifugiarsi nelle diverse località di vacanza in lussuose dimore e di usufruire di numerosi servizi, tutelata da cure e da un sistema sanitario efficiente solo quando privatizzato, la prima; totalmente “nuda”, frangibile ancor più di prima, e costretta a lavorare senza alcuna protezione, la seconda.

La città esperisce il contagio, dunque, come fosse costituita da due mondi disuguali e lontani: i quartieri residenziali della upper class, ora vuoti (così come alcune aree commerciali, per il lock-down) per l’esodo dei ricchi; mentre in distretti come il Bronx, i marciapiedi brulicano dei “lavoratori essenziali” che, abbandonati a se stessi e senza tutela, quasi ingranaggi sacrificali per far muovere la città, si espongono agli effetti dell’epidemia, e gli ambulatori nello stesso quartiere (nero per l’84%) straripano di sintomatici e infetti che per quasi il 100%, sono afroamericani.

Appare interessante, incrociando i dati e cercando di comprendere l’impatto sociale del Covid-19, porre in luce che il 79% dei lavoratori in prima linea a NYC, che abitano le aree più povere, tra cui infermieri, addetti alla subway, operatori sanitari, driver di furgoni, cassieri e impiegati dei supermarket, sono afroamericani o latini. In tal modo comparando le zone, del Bronx, dei Queens e di Brooklyn, in cui i contagi sono più elevati, si nota una sovrapposizione con le aree urbane dove tali lavoratori risiedono.

L’organizzazione privatistica del sistema sanitario americano potenziata da Trump, ancor più post Barack Obama, com’è noto non garantisce affatto le fasce più deboli della popolazione, i veri soggetti fragili negli States, soprattutto nelle grandi città, composte da una gran quantità di persone e da differenti gruppi, economicamente sfavoriti e gravati anche dalla condizione critica delle reti sociali, al momento ancor più disconnesse; persone il cui numero peraltro sta crescendo in modo esponenziale, anche per la chiusura di molte aziende e per la perdita di numerosi posti di lavoro: a metà aprile si contano più di 22 milioni di individui che in America hanno perso la propria occupazione; essi si sommano a una grande massa di popolazione che già in precedenza soffriva condizioni inique e non solo in quartieri “marginali” come il Bronx, dove il tasso di decessi è più del doppio che in altre aree urbane.

Incidono fortemente in questo trasversale disastro newyorchese i tempi di reazione alla diffusione del contagio legati alle scelte discriminatorie e personalistiche di Trump (deliberatamente sorde ai pareri scientifici) che ha peraltro bloccato i finanziamenti all’Organizzazione Mondiale della Sanità e ha spinto i Governatori a rallentare le misure di contenimento; scelte mirate a perseguire i suoi progetti di rielezione essenzialmente fondati sul rilancio dell’economia americana, scelte orientate fin dall’inizio della pandemia a fornire linee guida assai lasche per l’intera Nazione. Linee in parte disattese, o diversamente declinate e corrette da alcuni Governatori locali [7], tra essi Gavin Newsom o London Breed (Governatore della California e Sindaco di San Francisco), in certi casi più prudenti e più responsabili, ma comunque lenti anch’essi nella risposta, tra questi Cuomo insieme a de Blasio (per le norme sul “social distancing” o per la chiusura delle scuole, emanata solo il 15 marzo) [8], e comunque immersi nell’enorme contraddittoria realtà americana. Tali Governatori, infatti, mentre si interrogavano (e si interrogano) sulla “giustizia” e talvolta sull’equità delle scelte, richiamando l’inclusività urbana, cercavano (e cercano) il modo per non fermare le città e per far ripartire un’economia fortemente gravata, ancor più, se possibile, che durante la crisi rovinosa del ’29. Mentre si adottano varie misure di contenimento dei contagi si punta a riaprire negozi, aziende, attività commerciali. Oltre al voler garantire linfa vitale alle grandi compagnie, dunque, si tende a far muovere danaro, investimenti, e quell’enorme varietà di settori produttivi – dal macro al micro – fortemente radicati in ambito urbano e parte della sua vitalità, tra essi il Real estate market.

Paesaggi urbani del virus

La città, costituita dai Five Boroughs, i 5 Distretti (Manhattan; Bronx; Brooklyn; Queens; Staten Island), ha una popolazione complessiva di 8.398.748 (al 2018) suddivisa in un modo disomogeneo, soprattutto per quanto attiene la densità ponderata. Manhattan, che ha una superficie di 87 kmq (comprese le acque interne) e una superficie utile di 59 kmq, conta 1.628.701 abitanti che salgono, con i commuters e i city users, a una quota che ammonta a circa 4 mln di persone [9].

Le altissime cifre del contagio del Covid-19, soprattutto a NYC, e ancor più se paragonate a quelle degli altri Stati americani e di alcune città (vd. nota 2 e 3) producono uno straniamento analogo a quello generato dalle immagini dei paesaggi urbani spettrali. Essi raccontano una città che, sotto la spinta di un’emergenza sanitaria, per la quale non si possiedono gli strumenti che garantiscano in modo equanime gli abitanti, appare irriconoscibile.

Foto, immagini e video on line, sui social o in tv, riprendono Avenues, tra cui la Broadway o la Fifth, Streets, Parchi (Bryant Park o Central Park), trasformati in luoghi fantasmatici e vuoti. Mentre i ciliegi e i tulipani fioriscono nonostante, ambiti come Times Square mai deserti, mai solitari, restituiscono scatti di una città senza abitanti, o in cui gli individui sperduti e isolati assurgono all’immagine del quotidiano, laddove la malattia è diventata lo status permanente. Paesaggi dello sconforto. E talvolta paesaggi di morte. Fotografie che capovolgono il senso urbano precedente quando un raro passante isolato, uomo o donna che fosse, esprimeva l’occasionale peso dell’emarginazione contemporanea, in una città capace di nutrire come di divorare e in cui la corrente umana era parte stessa del paesaggio, suo fondamento ed estetica.

Talune immagini [10] che ritraggono la New York desolata di questi giorni possiedono una bellezza intrinseca connessa alla parte “ombra” della sfera emozionale. New York, forse più che altre città europee, storiche, classiche, stratificate, ha negli anni costruito un paesaggio identitario in cui le persone sono il paesaggio stesso, forse più degli oggetti urbani (i parchi; i ponti; le Avenue) o più delle architetture, per quanto esse, in alcuni casi assumano un valore imponente.

Se Place Vendôme, la Tour Eiffel, la Cour Carrée del Louvre, o Piazza del Campidoglio, tòpoi e modelli specifici, vuoti di gente, rimandano a immagini storiche o metafisiche – agli autori o agli architetti dello spazio, alle azioni unitarie che lo determinarono, a una forma di potere più univoco e storicizzato frutto dalle relazioni tra matrici culturali sedimentate e intenzioni politiche, o rinviano piuttosto a modalità di pianificazione e a quei progetti unitari che diedero vita a sistemi costituiti da un asse (come un boulvard), da interventi complessivi come il Ring a Vienna o l’Ensanche a Barcellona, o da una piazza pensata in rapporto alle architetture che ne definivano il bordo, agli equilibri geometrici perseguiti, a un linguaggio rispettoso di un canone – di contro il paesaggio di NYC, fatto di flussi, corpi, caso, collisioni, appare, oggi, ancor più vuoto di senso, se possibile. Nel gran numero di fotografie che ritraggono la città sfigurata, nata senza Piano e priva di un progetto unitario, mancano i veri fautori dell’urbano: i corpi in azione, autori dell’impresa trasformativa, concreta e imprevedibile. In assenza di quel senso primario, il paesaggio esprime il dramma di un crollo.

Il significato di uno spazio vuoto a New York City, ancor più che altrove, assumendo un valore tragico e collettivo, rende la solitudine dei newyorchesi, non identificabile con quella figura tragica del Novecento europeo che aveva descritto l’individuo straniato e solitario di fronte alla contemporaneità, ma diventa il correlato diretto dell’intera identità urbana. Questa, assente, ci pone di fronte a una frattura epocale, a uno scenario in cui luce e ombra convivono e in cui il tracimare di un deserto condiviso per l’assenza umana rappresenta il disorientamento dell’inconscio collettivo, vissuto non solo dagli abitanti ma da chi osservi da lontano questo epicentro, così duramente colpito.

Il rifugio

La crescita esponenziale dei contagi – lo stesso Cuomo ha affermato che con le cifre attuali potrebbero essere necessarie cure urgenti per una crescente ed enorme quantità di persone – ha indotto comportamenti di autotutela, ben oltre le prescrizioni. Una porzione consistente dell’enorme folla che abitava in città è, se residente, nascosta nelle case; una parte è assente per la sospensione delle attività turistiche e per il flusso dei commuters; una ulteriore porzione, quella appartenente alla upper class, è fuggita in luoghi vicini all’area urbana, come gli Hamptons. A Long Island il traffico aereo privato è aumentato: velivoli aziendali, idrovolanti, elicotteri privati hanno solcato il cielo di New York e dei suoi dintorni; nei luoghi di villeggiatura i negozi sono stati spogliati da ricchi newyorchesi che hanno acquistato persino congelatori extra, per assicurarsi cibo per un intero anno. Luoghi come Fisher Island, a Long Island in prossimità della costa del Connecticut, che ha fuori stagione una popolazione di sole 230 persone, hanno emesso un “new urgent protocol” chiedendo ai non residenti (in gran parte provenienti da NYC) di stare in quarantena per almeno un mese; mentre in altre frazioni di Long Island dove la popolazione è più che raddoppiata, passando dai 60 mila abituali a 100 mila, i newyorchesi non sono stati ben accolti dai residenti che hanno manifestato paura e rabbia per gli arrivi dalla grande città [11].

La paura e gli effetti del Covid-19 hanno prodotto non solo una città vuota, ma hanno messo il mondo di fronte alla rappresentazione esplicita della morte, tra i rimossi della civiltà occidentale. Non solo a New York, anche in Italia, come in Europa, l’opinione pubblica è stata scossa dall’immagine dei camion carichi di bare, dai corpi ammassati nei container refrigerati utilizzati come obitori temporanei, dallo strazio dei morti cui viene negata la possibilità di salutare i parenti, dalle fosse comuni dove, proprio a NYC, viene seppellito il popolo dei senza nome, fatto da quei corpi non reclamati dalle famiglie, per una morte collettiva che riguarda tutti e che in certi casi coincide con una morte sociale e con una morte dell’etica.

Tra i paesaggi urbani della desolazione – oltre a Times Square vuota di gente, alla Broadway deserta, ai parchi poco frequentati, ai marciapiedi spopolati – quello di Hart Island, un “potter’s field” – un “public cemetery”, chiamato così per una citazione biblica dal Vangelo di Matteo – a est del Bronx, è un cimitero pubblico, sito sull’isola da 150 anni. Esso, che accoglieva, prima della pandemia, circa 24 defunti alla settimana, ne riceve ora molti di più: per il notevole incremento dei decessi, da metà aprile, sono stati sfiorate cifre che ammontano a oltre 700 feretri al giorno. Le tragiche immagini dei morti della pandemia, che stanno saturando Hart Island, hanno fatto il giro del mondo, rimandando non solo al dramma della malattia, ma esprimendo brutalmente la differenza di condizione e di possibilità che la stessa pandemia sta amplificando e rendendo palese.

L’isola di Hart, lunga circa un miglio, dalle coste rocciose e con edifici abbandonati, è a est del Bronx, a Long Island Sound. Dal 1868, fu acquistata dalla Città, fu un campo di addestramento militare, sede di un manicomio femminile, di un sanatorio per la tubercolosi, di un campo di prigionia, di un rifugio per gli homeless, e iniziò ad accogliere corpi non reclamati di uomini e donne senza famiglia. Fin dall’inizio furono riservati 45 acri per il City Cemetery [12] usato anche per le persone che non potevano permettersi funerali privati, tra essi un’enorme quantità di migranti, in una fase in cui l’onda migratoria era imponente e la città, pur offrendo possibilità, divorava migliaia di persone manifestando pienamente la sua potenza destruens.

In media a Hart Island vengono sepolte circa un migliaio di persone all’anno, e si stima che vi siano seppellite circa un milione di individui, anche se il numero esatto non è calcolabile, in quanto negli anni ’30 le tombe furono riutilizzate, e perché un incendio durante gli anni ’70 distrusse i documenti e i registri contenenti gli elenchi dei tumulati.

La prassi utilizzata per il seppellimento non è cambiata, oggi come allora (come si vede in documenti d’archivio, tra cui un’immagine del 1890 di Jacob Riis): le bare vengono calate dentro una sorta di trincea da alcuni addetti, i detenuti della prigione di Rikers Island, che compiono questo rito funebre impilandole in profonde fosse tanto ampie e profonde da poter contenere più di 150 feretri di adulti, un migliaio di neonati e di altre piccole scatole di legno che contengono i resti. Brutale e ancor più violenta è l’immagine della scrittura dei numeri e dei nomi sulle scarne tavole di pino chiaro, con un grosso pennarello nero, in modo che quanto annotato sui registri possa essere rintracciabile per consentire, eventualmente, un recupero delle salme da parte delle famiglie.

In questa fase di esplosione della pandemia, quando la Città ha addirittura assunto lavoratori a contratto per seppellire le vittime, quella folla di seppelliti senza nome non dovrebbe essere osservata attraverso categorie massificanti. Chi sono, infatti, i morti? Ogni persona ha una storia, un nome, una identità. Ogni persona dovrebbe essere inclusa in una rete sociale di partecipazione, assistenza oltre che in un circuito di affetti. Rete che, in alcuni casi, a New York è molto attiva ed è in grado, spesso, di produrre azioni, pratiche di trasformazione e resilienza.

Tale immagine ottimista e aderente al mitologema dell’“American dream”, che combacia con la vision retorica richiamata da Cuomo, è sicuramente reale, ma non è l’intero: questa enorme metropoli, infatti, presenta e ha sempre presentato (sin dalla metà del XIX secolo, quando la città iniziò ad accogliere le grandi ondate migratorie) livelli incontrollati di sperequazione, condizioni non eque e differenziate di vita, innumerevoli disparità di stato che hanno prodotto e producono un disagio, tanto forte a volte, da cancellare l’identità delle singole persone.

Questa singolare condizione di invisibilità che per ora è appannaggio di chi si attiene alle norme del lock-down, condizione che rende gli abitanti di New York degli “invisibili temporanei”, riguarda anche altri. Tra questi gli homeless che, “invisibili” [13] per davvero, sono tra i pochi “visibili” per strada, e sono parte di quel cospicuo numero di vittime del Covid-19 seppellite nel Public Cemetery di Hart Island.

Difficili da censire, negli ultimi anni, i senzatetto hanno raggiunto livelli più elevati di quelli registrati durante la Grande Depressione del 1929. Secondo alcune valutazioni [14] a gennaio del 2020 le cifre riportano la presenza di: 62.679 individui; 14.682 famiglie; 21.886 bambini, rifugiati ogni notte negli alloggi comuni municipali, gli shelter, di New York City, in giro per strada o nella subway [15]. Una folla di homeless che, diversificata al proprio interno (una difformità riguarda ad es. il numero di donne, 4.928, e di uomini, 14.082, all’inizio del 2020), non proviene unicamente dai quartieri più marginali, ma attiene, anche se con alcune specificità, all’intera metropoli, mostrando quanto il problema sia trasversale.

Nell’ultimo decennio l’incremento medio dei senzatetto [16] è salito del 60%, mentre il numero di adulti “single homeless” è aumentato del 139%, rendendo visibile quanto l’isolamento affettivo e l’erosione e disconnessione dalle reti sociali siano questioni determinanti, se poste in relazione con i fattori che inducono le condizioni generali degli homeless stessi e messe in relazione con la pandemia in corso. In tal senso, seppur in sintesi, è utile richiamarne le principali cause della crescita dei senzatetto: per quanto riguarda le famiglie, una è la mancanza di alloggi a prezzi accessibili, la scarsità di housing sociale (carente anche durante la sindacatura di Bill de Blasio, Sindaco in carica dal 2014) dovuta a politiche urbane carenti e interconnessa al Real estate market, uno dei capitoli più vivaci del bilancio economico, cui va sommata la mancanza di occupazioni stabili a retribuzione fissa, la mobilità e la variabilità del mondo del lavoro, la competizione, nonché la carenza stessa di lavoro. Fattori che, incrociati ad altre variabili, determinano gli sfratti, spesso dopo un iniziale sovraffollamento degli alloggi a cui, in certi casi, sono connessi episodi di violenza domestica, esplosi in condizioni sociali di alto rischio.

A tali fattori gravissimi si associa, frequentemente, tra i senzatetto un’alta incidenza di disturbi mentali [17] oltre a quelli collegati alla salute o alla dipendenza (soprattutto alcol), che non vengono trattati né presi in considerazione, anche per l’impossibilità di questi di accedere ai servizi sanitari basilari.

Se l’epidemia di Covid-19 ha un impatto drammatico sulla vita psico-fisica di ogni persona, ha un effetto devastante su quella dei senzatetto che sono particolarmente vulnerabili, per il tasso più elevato dei problemi di salute e per l’impossibilità di praticare qualunque isolamento volontario o quarantena in residenze adeguate, per l’impossibilità di accesso ai bagni e all’acqua corrente necessaria anche solo per lavarsi le mani, per un evidente stato del sistema immunitario: da defedati è ovviamente più difficile sopravvivere.

Alcune Coalizioni, Leghe e Team di azione sul territorio (come la Legal Aid Society o la Coalition for the Homeless) stanno monitorando, oltre alla condizione dell’epidemia, la risposta della municipalità ai problemi degli homeless. Rivelando le incongruenze delle iniziative prese a livello della gestione del problema, questi gruppi che vivono anche grazie all’azione di volontari, stanno spingendo il governo urbano ad agire per garantire alcuni servizi fondamentali, tra essi l’alimentazione, o l’apertura di camere d’albergo non occupate da destinare ai senzatetto malati o più vulnerabili [18]. L’ulteriore difficoltà a reperire cibo dipende anche dalla chiusura, in conseguenza dell’esplosione dell’epidemia, di quelle mense che, aperte abitualmente, fornivano ad alcuni almeno un pasto caldo al giorno.

In questo momento, dunque, sia l’emergenza collettiva, sia il lock-down sia la sospensione di numerose attività, non garantiscono l’immenso popolo degli invisibili, la cui terribile situazione non può essere certamente risolta dalle pur importanti iniziative della Coalition for Homeless che, ad esempio tramite il Grand Central Food, coordina la distribuzione di un migliaio di pasti, ogni notte, in quelle strade dove vivono i senzatetto. Cosa sono un migliaio di pasti per una immensa popolazione, che cerca riparo nella subway, o dorme, esposta al contagio, sui marciapiedi della città deserta?

Il tema dei senzatetto, privi di documento di identità, invisibili ma tutt’altro che incorporei e senza nome, cittadini di una perenne solitudine esperita quotidianamente, apre alcune questioni; una è certamente connessa alla “casa”, che in questa fase ha una risonanza concreta e simbolica, l’altra è profondamente interconnessa con la “cura” sia intesa in senso concreto, sia simbolico, un’altra ancora è collegata alla “città”, intesa come casa comune.

Conclusioni

Pensare e tenere vivo l’intelletto senza staccarlo dalle emozioni, che sono comunque linfa vitale di ogni ragionamento, interrogarsi su quello che sta accadendo oltre l’economia, non vuol dire ovviamente affermare che gli aspetti concreti siano secondari, tutt’altro, ma significa rintracciare alcuni fili, tra il simbolico e lo storico, che tessano reti di immagini e riflessioni, che provino a tenere insieme i frammenti e gli eventi che in questa fase stiamo vivendo.

Integrare emozioni e logos, significa provare a decodificare il senso avvertendo pienamente l’onda d’urto dell’inconscio collettivo che ora, potremmo dire, vive all’ombra di Saturno. Pianeta che governa la legge, l’ordine, la sterilità, la rinuncia, la prudenza, la lontananza dei rapporti, e definisce un archetipo, che simbolicamente restituisce il nostro tempo, contraddistinto da un valore d’ombra che invade il vissuto umano, il pensiero, le parole, i sogni. Un vissuto ribaltato in cui il rapporto tra interno ed esterno assume un peso differente sia in termini generali, sia rispetto al quotidiano di ognuno.

La casa, in questa fase rappresenta ancora di più un rifugio salvifico, ad alto valore simbolico. Joseph Rykwert, nel suo La casa di Adamo in Paradiso, aiuta a comprenderne il senso, non riflettendo unicamente sugli esiti architettonici dei maestri del Movimento Moderno e sulle loro sperimentazioni sulla “abitazione”, ma guardando a un’idea astratta, reputata portante: quella della “prima casa”. Non in chiave strettamente materica, bensì riflettendo su un archetipo, probabilmente trasversale alle differenti culture e alle differenti fasi storiche. Un’idea molto potente che, in questo mio scritto, estendo alla citta, intesa come polis collettiva e come “prima casa” altrettanto collettiva.

In questa fase la casa, e la città intesa come casa, non rappresenta solo un riparo, ma assurge a un prioritario “luogo tutelare”. In questa permanenza si compiono, dunque, i principali eventi delle nostre vite, deprivate di alcuni elementi fondamentali tra cui la libertà di spostamento, la scelta di incontrare le altre persone, la possibilità di visitare altri luoghi, lontani o vicini poco importa.

Siamo come alberi, quindi, con le radici fisse al suolo e, come gli arbusti, cerchiamo un adattamento che è fortemente influenzato dallo spazio concreto e simbolico in cui viviamo, che diviene la parte funzionale alla nostra stessa identità: essere vivi e restarlo significa anche, ora, avere una “casa”, avere una “città” che ci protegga. Il rapporto con la casa, intesa in questo duplice senso, politico e quotidiano, empirico e simbolico, mostra quindi ancor più il suo essere parte del fondamento culturale che abbiamo introiettato e che sostanzia le nostre vite.

Una visione che fa i conti con la realtà concreta, che ribalta l’abituale idea riguardo ai concetti di interno e di esterno, modificando la consueta modalità di elaborare piani, trasformando l’idea di futuro e la percezione stessa della dimora. Essa esprime, dunque, una sostanziale ambiguità: placenta e prigione, è ciò che ci protegge dalla paura della morte e della malattia. In una singolare intersezione tra pubblico e privato.

Le coppie dicotomiche: interno/esterno; basso/alto; ombra/luce vengono pertanto sovvertite. In un mondo in cui il sommerso, il nascondimento, l’occultamento, sono quegli attributi che si oppongono ai concetti che abitualmente innervano la nostra vita sociale, toccando persino il binomio salute-malattia che, in rapporto allo spazio domestico, viene capovolto: la casa che è il luogo dove si sta per periodi prolungati quando si è malati, oggi al contrario è ciò che ci protegge dall’esserlo, trasformandosi, quando le condizioni di vita lo consentano, in un paradiso ritrovato riconducibile a una dimensione atemporale. Un rifugio, un’origine, una radice, un luogo sacro che il “costruttore primitivo” aveva progettato e sognato, prima della realizzazione.

La strada, un grande luogo democratico, ovunque e soprattutto a New York, viene meno, ed è oggi un luogo desolato dove non si esperisce più il confronto urbano, tra forze dispari e differenti. Proprio perché interdetta, mostra la mancanza del luogo dove sia possibile rivendicare, dove sia possibile esprimere partecipazione, autonomia, resilienza civile. Per strada restano gli esseri più frangibili, quelli che non possiedono una casa o che sono esposti, quali individui soggiacenti alla volontà del capitale. Chi gestisce questa pandemia, Cuomo, de Blasio e soprattutto Trump dovrebbero interrogarsi su quanto il Covid-19 non abbia solo mietuto vittime, ma abbia amplificato i problemi sociali e quegli effetti di morte insiti nella società contemporanea e nelle sue contraddizioni. Forse va ricordato che a fare una città sono soprattutto chi sta, vive e abita per strada.

Dialoghi Mediterranei, n. 43, maggio 2020

Note

[1] C. Lévi-Strauss, “New York post- e prefigurativa”, in Lo sguardo da lontano, Il Saggiatore, Milano, 2010; J. Jacobs, The Death and Life of great American Cities, Vintage Books, Random House, 1992, New York.

[2] In Italia stati conteggiati 24.648 decessi; segue la Spagna, con 21.282 morti; la Francia, 20.796; Regno Unito, 17.337; New York City, 14.887 (dati del 22 aprile). È inoltre interessante comparare, attraverso le informazioni divulgate dal New York State Department of Health and Mental Hygiene, dall’ufficio del Governatore, dal COVID Tracking Project and the Center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University, sul Covid-19, che mostrano i dati sui casi accertati; 17,803, Manhattan (decessi attr. al Covid-19, 1.805); 31.911, Bronx (2.937); 37.564, Brooklyn (4.148); 43.824, Queens (4.057); 10.582, Staten Island (608); 1332 (provenienza non identificata). Un dato rilevante proviene, anche, dalla distribuzione delle morti in base alle etnie, oltre che in base alle età. I decessi fin ora riscontrati interessano il 34% di ispanici; 28% di neri; 27% di bianchi; 7% di asiatici; e un restante 4% di altri ceppi. In tutto lo Stato di New York a metà aprile, si registrano 195.081 casi; in Florida, 20.394; in California, 22.348; in Illinois, 22.025, con 9.616 a Chicago. Altre cifre che riguardano NYC (sempre al 22 aprile): tamponi effettuati, 324.819; casi confermati, 141.754; decessi attribuiti al Covid-19, 15.411. Lo Stato di New York ha circa 19 milioni di residenti, è un po’ più piccolo della Florida, ma ha dieci volte in più di casi accertati. La California ha circa il doppio della popolazione di NYC, ma molti meno decessi attribuiti al coronavirus.

[3]Pur importanti per comprendere l’andamento, i numeri andrebbero esplorati considerando che essi non sono in grado di restituire la realtà in corso, probabilmente impossibile da monitorare: i numeri divulgati relativi ai contagi corrispondono a quelli dei sintomatici noti e dai tamponi effettivamente effettuati. I numeri dei decessi non hanno al proprio interno sottoinsiemi in grado di spiegare perché effettivamente le persone siano decedute (per o con il Covid-19; per complicanze in aggiunta a quelle attribuibili al virus tra cui la polmonite interstiziale). Esprimendo tali considerazioni, e dovendo comunque consultare report attendibili, per le cifre si è fatto riferimento ai dati pubblicati dalla Johns Hopkins University: COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU), https://coronavirus.jhu.edu/map.html.

[4] Alcuni autori, soprattutto europei che osservavano da “lontano” l’America, rilevarono quella specifica democrazia rappresentativa repubblicana che Alexis de Tocqueville analizza in De la Démocratie en Amérique (pubblicato tra il 1835 e il 1840). La stessa espressione politica viene osservata da Charles Dickens a partire dalla “strada”, nel 1842 (in American Notes).

[5] Vd. F. Schiavo, Storie di corpi in fiamme: «We Mourn Our Loss», in «Dialoghi Mediterranei» n. 30, 2018. Testo disponibile al sito: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/storie-di-corpi-in-fiamme-we-mourn-our-loss-2/; F. Schiavo, Due Città. Dalla forma urbis ottocentesca alla metropoli contemporanea: la retorica dello spazio, in «Dialoghi Mediterranei» n. 31, 2018. Testo disponibile al sito: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/due-citta-dalla-forma-urbis-ottocentesca-alla-metropoli-contemporanea-la-retorica-dello-spazio/; F. Schiavo, Blood of my Blood. Frammenti della vita dei ‘nostri’ Antenati, a New York, in «Dialoghi Mediterranei» n. 32, 2018. Testo disponibile al sito: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/blood-of-my-blood-frammenti-della-vita-dei-nostri-antenati-a-nyc/; F. Schiavo, Goodbye my dreams, goodbye my land, in «Dialoghi Mediterranei» n. 34, 2018. Testo disponibile al sito: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/goodbye-my-dreams-goodbye-my-land/; F. Schiavo, Dance! Il corpo e l’anima. Conflittualità urbane a New York nel XIX secolo, in in «Dialoghi Mediterranei» n. 36, 2019. Testo disponibile al sito: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dance-il-corpo-e-lanima-conflittualita-urbane-a-new-york-nel-xix-secolo/.

[6] F. Schiavo, “Junk food” o “healthy food”? Il cibo, la cultura, i costi sociali: una questione non solo americana”, Conferenza SIU, “L’Urbanistica italiana di fronte all’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Portare territori e comunità sulla strada della sostenibilità e della resilienza”, Bari-Matera 5-7 giugno 2019.

[7] Il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha esteso le misure di lock-down, anti coronavirus, fino al 15 maggio 2020, affermando quanto non sia ancora il momento di allentare le restrizioni, e sostenendo quanto il distanziamento sociale stia funzionando. Scuole e attività non essenziali resteranno, infatti, chiuse fin quando sarà reputato opportuno. Cuomo ha anche prescritto, con un ordine esecutivo (del 17 aprile 2020), di indossare mascherine sui mezzi pubblici, e durante il trasporto privato. Recenti affermazioni di Cuomo rendono lo sforzo che il Governatore sta facendo per controbilanciare le spinte che vorrebbero riaprire i settori economici, attualmente in sofferenza: “Unpausing New York and reopening our economy is going to be an ongoing process over the coming weeks that we’re working through with other states, but we have to do it in a way that doesn’t drive up the infection rate and create a second wave of the virus.”

“We have shown that we can control the spread of the virus, but we can’t now undo all the progress we’ve made. As we continue to work on a regional plan to get people back to work and get businesses back up and running in a safe and responsible way, we are extending all NYS on Pause functions until May 15th in coordination with other states in our multi-state council because although we can control the beast, we need to get that infection rate down even more and we are not there yet.” Vd. New York State. Information on Novel Coronavirus; https://www.governor.ny.gov/news/amid-ongoing-covid-19-pandemic-governor-cuomo-announces-nys-pause-extended-until-may-15.

Riaprire New York e la nostra economia potrà essere solo frutto di un processo in corso nelle prossime settimane, al quale stiamo lavorando con gli altri Stati, ma ciò dovrà essere fatto in modo che non aumenti il tasso di infezione e che non si sviluppi una seconda ondata di contagi. Abbiamo dimostrato che possiamo controllare la diffusione del virus, e dunque adesso non possiamo annullare tutti i progressi che abbiamo fatto. Mentre continuiamo a lavorare su un piano regionale per riportare le persone al lavoro e ripristinare le attività, in modo sicuro e responsabile, stiamo estendendo tutte le iniziative relative a “NYS on Pause” fino al 15 maggio, in coordinamento con gli altri Stati, nel nostro Consiglio con i rappresentanti dei diversi Stati perché, nonostante non possiamo controllare la “bestia”, dobbiamo ridurre ulteriormente il tasso di infezione.

[8] Va purtroppo rilevato che anche un solo giorno di ritardo ha consentito la diffusione incrementale del virus, fonti autorevoli sostengono che per quanto attiene NYC cinque giorni di anticipo rispetto alle norme di chiusura, lock-down e distanziamento sociale avrebbero ridotto dell’80% l’infezione, la cui diffusione ha una crescita esponenziale: città dense come Hong Kong o Singapore, con misure di contenimento nette, hanno controllato la curva dei contagi in modo molto più efficiente di quanto non sia accaduto a New York. La risposta federale negli States è stata comunque influenzata da Trump e dal suo delirante distacco dalla realtà, e ha prodotto lentezza nell’applicazione delle norme restrittive e pochissimi controlli attraverso i test.

[9] Come riporta, tra gli altri, l’articolo “The Dynamic Population of Manhattan”, di Mitchell L. Moss e Carson Qing, Rudin Center for Transportation Policy and Management Wagner School of Public Service, New York University, March, 2012, disponibile al sito:

https://wagner.nyu.edu/files/rudincenter/dynamic_pop_manhattan.pdf; la popolazione diurna di Manhattan è di circa 4 milioni di persone, ed è composta non unicamente dai residenti ma da commuters (lavoratori pendolari) e da city users, e da una popolazione aggiuntiva di circa 18 mila pazienti ospedalieri (in condizioni normali, non in questa fase) e 70 mila studenti pendolari.

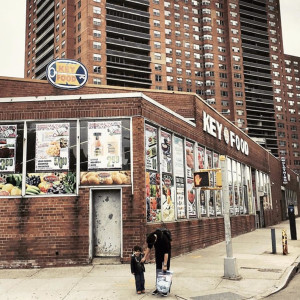

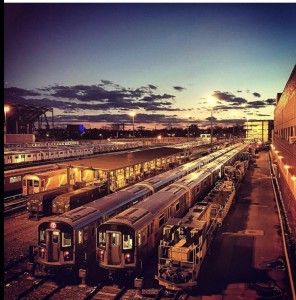

[10] Come “visual equipment” di questo articolo, e dopo aver osservato le innumerevoli immagini in televisione, o reperibili on line che ritraggono una New York desertificata – (non solo New York, ma molte altre città europee e americane i cui paesaggi sono oggetto di reportage e di interesse da parte di fotografi professionisti; vd. New York, una solitudine troppo rumorosa: le foto della città svuotata. Diario da Grand Station a Central Park: New York svuotata, in quarantena, a luci spente, un reportage di Alessandro Cinque, che mostra bellissime fotografie di NYC, in Marie Claire, 24/03/2020) – ho preferito proporre un insieme organico di fotografie, di un newyorchese la cui famiglia è di origine italiana, Sandro Battaglia. Non si tratta di un fotografo professionista ma di un abitante che, da sempre, in modo appassionato ritrae la sua città. Tale scelta muove dalla volontà di dare maggiore enfasi al quotidiano, piuttosto che mettere in evidenza la “metafisica” degli spazi vuoti certamente interessante, che però a mio parere spingerebbe i lettori verso considerazioni diverse da quelle che il mio scritto persegue: mettere in evidenza l’impatto sociale e il ribaltamento del senso di alcuni fondativi spazi urbani, la “strada” e la “casa”, nel rapporto con la “città”, con la “polis”, guardata nella sua complessa interezza e nelle sue articolate relazioni, tra pubblico e privato. Una brevissima bio di Sandro Battaglia: he is a first-generation New Yorker whose parents emigrated to the city in the 1950s from different parts of Italy. He both works as an attorney and lives in Manhattan. His photos can be found on Instagram at @sbattagliaofficial.

[11] Tracey Tully and Stacey Stowe, “The Wealthy Flee Coronavirus. Vacation Towns Respond: Stay Away.”, in The New York Times, 25 March, 2020; https://www.nytimes.com/2020/03/25/nyregion/coronavirus-leaving-nyc-vacation-homes.html.

[12] La città era ricca di potter’s fields (cimiteri comuni), di paludi poi bonificate, stagni, fattorie. Su alcune delle aree anticamente adibite alle fosse comuni, site dove l’insediamento ancora non si era spinto, sono stati costruiti alcuni dei Parchi più belli di New York, tra essi Madison Square Park, Washington Square Park e Bryant Park.

[13] Il cinema può essere un veicolo per entrare nella realtà newyorchese dei senzatetto, anche in modo più lieve: due film Time out of mind (trad. it. Gli invisibili) di O. Moverman, del 2014; The Fisher King (trad. it. La leggenda del re pescatore) di T. Gilliam, del 1991, mettono in luce un quotidiano reso più morbido da finali consolatori e da una intensa narrazione che comunque risolve il dramma.

[14] Vd. The Coalition for the Homeless; https://www.coalitionforthehomeless.org.

[15] Vd. F. Schiavo, “L’universo sotto di noi. Appunti di viaggio, per una indagine nel sottosuolo. Il quotidiano degli Homeless newyorchesi”; International Conference, “Existence as Fieldwork”; keynote speaker, prof. Albert Piette (University of Paris-Nanterre); Scuola Politecnica, Università di Palermo, 6 e 7 dicembre 2017.

[16] Vd. L. Celada, “La catastrofe liberista della democrazia americana”, in il Manifesto, 4 aprile, 2020, https://ilmanifesto.it/covid-19-la-catastrofe-liberista-della-democrazia-americana/?fbclid=IwAR2M4wGzM8U4YjSgnVSkn5mPrK4rvW6lJJWSgkfY3t5DnsQAS7_OpgYV0ts.

[17] R. Kuhn and D. Culhane, “Applying Cluster Analysis to Test a Typology of Homelessness by Pattern of Shelter Utilization”, in American Journal of Community Psychology, vol. 26, no. 2, 1998. P. Rossi, “The Old Homeless and the New Homelessness in Historical Perspective”, in American Psychologist, vol. 45, no. 8: 954-959, 1990.

[18]Vd. https://www.coalitionforthehomeless.org/

wp-content/uploads/2020/03 CallahanLASLetter032620.pdf.

______________________________________________________________

Flavia Schiavo, architetto, paesaggista, urbanista, insegna Fondamenti di urbanistica e della pianificazione territoriale presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha pubblicato monografie (Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto, 2004; Tutti i nomi di Barcellona, 2005), numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali e contributi in atti di congressi e convegni. Docente e Visiting professor presso altre sedi universitarie, ha condotto periodi di ricerca, oltre che in Italia (come allo Iuav di Venezia), alla Sorbona di Parigi, alla Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e alla Columbia University di New York. Tra le sue ultime pubblicazioni, Piccoli giardini. Percorsi civici a New York City (Castelvecchi, 2017), è dedicata all’analisi dei parchi e dei giardini storici e contemporanei della Mega City.

_______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/allombra-di-saturno/

Click here to print.