Costruire una cultura nuova. La lezione di Francesco Carbone

Posted By Comitato di Redazione On 1 maggio 2024 @ 00:27 In Cultura,Letture | No Comments

di Francesco Virga

Abbiamo tutti un debito con Francesco Carbone. Non abbiamo compreso fino in fondo il senso della sua opera. Ed io stesso, pur avendo avuto l’opportunità di incontrarlo e vederlo spesso, non sempre mi ritrovavo nelle mille cose che faceva. Ma c’era una cosa che mi colpiva particolarmente ed era la cosa che più mi piaceva di Ciccino: era la sua straordinaria capacità di ascolto e di dialogo che mostrava sia con i contadini e i pastori analfabeti di Godrano (PA) che con i grandi intellettuali del suo tempo. La bussola di Francesco Carbone – dalle sue prime iniziative a Godrano contro la prepotenza mafiosa dell’ultimo dopoguerra fino alla creazione di GODRANOPOLI – è stata sempre questa: unire basso e alto, ossia cercare un punto d’incontro tra le mille forme della cultura delle classi subalterne e la cultura dei grandi intellettuali europei. Ma, come voleva Gramsci, non per abbassare la cultura degli intellettuali ma per trasformare la cultura di tutto il popolo.

Ciccino ha lavorato e lottato sempre per costruire una nuova cultura aperta a tutti, convinto che la cultura privilegio esclusivo di una élite fosse una cattiva cultura. Carbone, da geniale autodidatta, non aveva alle spalle studi sistematici, leggeva tanto ed era curioso di tutto. Ed anche se aveva letto poco Gramsci respirava nell’aria degli anni sessanta e settanta tanti motivi e temi gramsciani. Lo dimostra quella sorta di Manifesto, pubblicato a Palermo nel 1968, in uno straordinario numero unico di Presenzasud, nato come Periodico di cultura contemporanea, edito dal Centro di ricerche estetiche NUOVA PRESENZA.

È stato davvero non facile riuscire a fare a Palermo una rivista capace di mettere insieme pezzi di Giulio Carlo Argan, Maurizio Calvesi, Paolo Emilio Carapezza, Gillo Dorfles, Achille Bonito Oliva, Gioacchino Lanza Tomasi, Crescenzio Cane, Gaetano Testa e Michele Perriera. Ma, come tante altre sue iniziative, purtroppo non ha avuto un seguito. La rivista, infatti, è rimasta numero unico in attesa di registrazione. Francesco Carbone, in qualità di Direttore della rivista, firmava, insieme a tanti altri pezzi, l’editoriale intitolato in modo provocatorio “Presenzasud e l’orinale di Don Fabrizio”. Un testo ben articolato ed argomentato che metteva in discussione tanti luoghi comuni e, principalmente, il pessimismo e il fatalismo dell’autore del Gattopardo che negava alla Sicilia la possibilità di qualsiasi cambiamento. Nel passo centrale affermava:

È stato davvero non facile riuscire a fare a Palermo una rivista capace di mettere insieme pezzi di Giulio Carlo Argan, Maurizio Calvesi, Paolo Emilio Carapezza, Gillo Dorfles, Achille Bonito Oliva, Gioacchino Lanza Tomasi, Crescenzio Cane, Gaetano Testa e Michele Perriera. Ma, come tante altre sue iniziative, purtroppo non ha avuto un seguito. La rivista, infatti, è rimasta numero unico in attesa di registrazione. Francesco Carbone, in qualità di Direttore della rivista, firmava, insieme a tanti altri pezzi, l’editoriale intitolato in modo provocatorio “Presenzasud e l’orinale di Don Fabrizio”. Un testo ben articolato ed argomentato che metteva in discussione tanti luoghi comuni e, principalmente, il pessimismo e il fatalismo dell’autore del Gattopardo che negava alla Sicilia la possibilità di qualsiasi cambiamento. Nel passo centrale affermava:

«Vogliamo una cultura che non sia più di élite. Causa di crescente debolezza per la cultura – […] – è stato sempre l’isolamento delle élites, così che l’élite politica, quella filosofica, l’artistica, la scientifica sono separate, con gran danno di ciascuna non solamente per l’arresto di qualsiasi circolazione delle idee, ma per la mancanza di quei contatti e reciproci impulsi che sono importanti quanto le idee. Posta in termini di cultura e potere, di cultura e politica, sarebbe necessario che la politica fosse essa stessa cultura» (Francesco Carbone, Presenzasud, Palermo 1968: 2, corsivo mio).

In questo editoriale c’è tutto il Gramsci di Francesco Carbone. Ha scritto tanto Ciccino ma non sempre la sua scrittura appariva chiara ai miei occhi. Ad esempio, il libro Godranopoli tra presenza e latenza del 1990, ad una prima lettura, non mi convinse per il frequente rimando a termini tecnici dell’arte contemporanea e ad autori che non conoscevo. La verità è che, malgrado le sue forti radici nella cultura agro-pastorale godranese, Francesco Carbone sapeva anche usare il linguaggio per iniziati della critica d’arte contemporanea.

In questo editoriale c’è tutto il Gramsci di Francesco Carbone. Ha scritto tanto Ciccino ma non sempre la sua scrittura appariva chiara ai miei occhi. Ad esempio, il libro Godranopoli tra presenza e latenza del 1990, ad una prima lettura, non mi convinse per il frequente rimando a termini tecnici dell’arte contemporanea e ad autori che non conoscevo. La verità è che, malgrado le sue forti radici nella cultura agro-pastorale godranese, Francesco Carbone sapeva anche usare il linguaggio per iniziati della critica d’arte contemporanea.

Una esemplare sintesi del suo concetto di cultura si trova in un magnifico manifesto creato dallo stesso Ciccino nel 1984 in occasione di una iniziativa ideata e realizzata nella sede dell’Opera Universitaria di Palermo presso il Pensionato S. Saverio dell’Albergheria. Ecco cosa ha scritto recentemente Rosella Corrado al riguardo:

«Di Godranopoli ho un altro ricordo tangibile, un manifesto che fu prezioso dono fattomi da Ciccio. All’interno di un elaborato cartiglio dell’Università degli studi di Palermo (con timbro e firma del direttore dell’Opera universitaria) una imperiosa freccia indirizza verso Godrano e il Centro Studi e documentazione Godranopoli. Godranopoli campeggia nella parte inferiore del manifesto con le parole chiave: “Immagini segni e momenti della comunicazione territoriale”. Il timbro del Centro e la firma autografa di Francesco Carbone sono posti accanto all’impronta digitale e al segno di croce di tal… Giuseppe fu Francesco residente a Godrano. Questo manifesto mi sembra una sintesi perfetta dell’idea di Cultura di Carbone, senza barriere e compartimenti stagni, senza gerarchie, ma basata sulla comunicazione, la circolarità e l’interconnessione dei saperi» [1].

Era questa l’idea di cultura che aveva Ciccino. E rientra perfettamente in questo quadro il recupero miracoloso che riesce ad operare del poeta pecoraio Giacomo Giardina (1901 -1994). La prima scoperta di Giardina, come è noto, si deve a Filippo Tommaso Marinetti. Non si sa bene come, ma è stato proprio il padre del futurismo italiano a presentarlo alla Ia Mostra Siciliana del Sindacato Fascista di Belle Arti svoltasi a Palermo il 3 aprile 1928. Se Marinetti non avesse intravisto nei versi del Giardina una singolare incarnazione del suo credo poetico, Giacomino, come lo chiamavano i suoi compaesani, sarebbe rimasto un venditore ambulante e uno dei tanti poeti contadini ignorati e dimenticati da tutti. Anche se la critica ha successivamente considerato riduttiva e forzata l’interpretazione del Marinetti, bisogna riconoscere che Giardina deve gran parte della sua libertà espressiva e del suo spirito antiaccademico al movimento futurista.

D’altra parte il futurismo, nel suo versante artistico, al di là della deriva politica fascista che ebbe in Italia, nel resto del mondo conobbe sviluppi progressisti. Non a caso Trockij e Majakovskij, colpiti da un articolo giovanile di Antonio Gramsci, seguirono con simpatia le prime fasi del movimento futurista italiano.

D’altra parte il futurismo, nel suo versante artistico, al di là della deriva politica fascista che ebbe in Italia, nel resto del mondo conobbe sviluppi progressisti. Non a caso Trockij e Majakovskij, colpiti da un articolo giovanile di Antonio Gramsci, seguirono con simpatia le prime fasi del movimento futurista italiano.

C’è voluto un maieuta come Francesco Carbone per risvegliarlo da un lungo letargo. Infatti dopo la pubblicazione del suo primo libro Quand’ero pecoraio. Liriche, avvenuta nel 1931 per i tipi della Vallecchi di Firenze, una delle principali case editrici del tempo, Giacomo Giardina si chiude in un lungo silenzio. Questo libro, opportunamente ristampato in copia anastatica nel 2006, arricchito da una bella nota introduttiva di Anna Maria Ruta, merita qualche altra considerazione. È Rocca Busambra la principale musa ispiratrice di Giacomo Giardina. Il libro, infatti, è dedicato «alla montagna natia, seminata di pecore, che mi ha reso poeta»: è questa la vera dedica del poeta le altre – al Duce e a F. T. Marinetti – sono dovute alle circostanze temporali.

Come si sa, anche Ciccino Carbone ha amato Rocca Busambra insieme alla sua Godrano dove ha voluto essere sepolto. E il fondatore di Godranopoli non poteva ignorare il posto privilegiato che occupa la natura nella vita e nell’opera di Giardina. D’altra parte, il poeta pecoraio ha sperimentato sulla propria pelle i cicli naturali della vita e della morte, provando anche da vivo la morte. Il poeta, infatti, ha vissuto come una forma di morte l’afasia e l’arresto del proprio spirito creativo, influenzato probabilmente anche dal difficile confronto col nuovo astro nascente nel panorama poetico dell’ultimo dopoguerra: Ignazio Buttitta.

Francesco è riuscito a risvegliare la vena poetica del poeta pecoraio, ridotto a fare il venditore ambulante di cianfrusaglie, ridandogli fiducia e aiutandolo a pubblicare le sue nuove creazioni. Si deve, infatti, a Carbone la seconda fioritura della poesia di Giacomo Giardina. In essa torna l’immagine di Rocca Busambra, come grande ventaglio di pietra. Una parte di queste sue nuove composizioni vennero raccolte in un prezioso volume, sapientemente curato da Nicolò D’Alessandro: Giacomo Giardina, Rocca Busambra. Poesie Disegni Testimonianze, Edizione Movimento Comunità di Base, Godrano-Palermo 1978, che si apre con un acuto «rilevamento antropologico culturale» dell’infaticabile Ciccino. Francesco Carbone ha saputo cogliere un aspetto dell’opera del Giardina ignorato da tanti altri critici:

Francesco è riuscito a risvegliare la vena poetica del poeta pecoraio, ridotto a fare il venditore ambulante di cianfrusaglie, ridandogli fiducia e aiutandolo a pubblicare le sue nuove creazioni. Si deve, infatti, a Carbone la seconda fioritura della poesia di Giacomo Giardina. In essa torna l’immagine di Rocca Busambra, come grande ventaglio di pietra. Una parte di queste sue nuove composizioni vennero raccolte in un prezioso volume, sapientemente curato da Nicolò D’Alessandro: Giacomo Giardina, Rocca Busambra. Poesie Disegni Testimonianze, Edizione Movimento Comunità di Base, Godrano-Palermo 1978, che si apre con un acuto «rilevamento antropologico culturale» dell’infaticabile Ciccino. Francesco Carbone ha saputo cogliere un aspetto dell’opera del Giardina ignorato da tanti altri critici:

«Il lavoro di Giardina contiene […] forti cariche di sobillazione, una ironia sottile e provocatoria, le quali si incaricano di sommuovere dalla base le lunghe fissità dei contesti agro-pastorali in cui la sua poesia è nata ed è cresciuta; di scuotere i precedenti ristagni e gli attuali ibridi conformismi della cultura contadina, i cui valori e la cui memoria sono sempre state le ragioni portanti della scrittura di Giardina» [2].

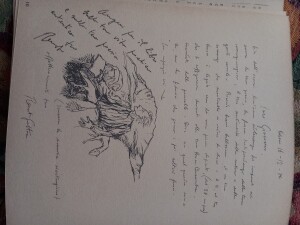

Questo straordinario quaderno-libro – ennesima creatura del geniale Francesco Carbone – è arricchito da alcuni preziosi disegni e testimonianze di Renato Guttuso e di altri artisti che hanno conosciuto il poeta. Sui rapporti tra Giacomo Giardina e Renato Guttuso ci sarebbe tanto da dire. Nel riservarmi di tornarci in un’altra occasione, in questo spazio mi limito a ricordare brevemente una lettera del pittore al poeta del 16/12/1974 in cui si afferma:

«Caro Giacomo, fin dall’ormai lontana adolescenza ho imparato ad amare la tua poesia, la fresca indipendenza della tua immaginazione, il tuo sentimento della natura e della gente umile. Ricordo brani bellissimi di un tuo romanzo che meriterebbe di vedere la luce. A te, al tuo lavoro, è legato uno dei miei primi dipinti (del ’28, mi pare) che ti raffigurava davanti alla tua Rocca Busambra, circondato dalle pecorelle. Dove sia quel quadro non si sa, ma ho fiducia che prima o poi salterà fuori» (ivi: 10).

La lettera di Guttuso – che si chiude con uno schizzo del pittore in cui è abbozzato l’antico ritratto – è importante anche per il riferimento ad un “romanzo” inedito del poeta di cui si sono perse le tracce.

La lettera di Guttuso – che si chiude con uno schizzo del pittore in cui è abbozzato l’antico ritratto – è importante anche per il riferimento ad un “romanzo” inedito del poeta di cui si sono perse le tracce.

Lo stesso Francesco Carbone nel 1971 aveva curato un libretto che cercava di mettere a fuoco i rapporti artistici tra Giardina e Guttuso. In esso, oltre alla riproduzione di foto e disegni del grande pittore, veniva pubblicato un lungo poema del Giardina che dava anche il titolo alla pubblicazione: Guttuso nel mio quadro [3].

Un altro documento prezioso – che testimonia la lunga e profonda amicizia che ha legato i due artisti – è la lettera di Guttuso a Giardina del 22 giugno 1972, dove si afferma:

«Caro Giacomo, Quanti anni sono passati dal tempo in cui dipinsi il tuo ritratto! Sullo sfondo c’era Rocca Busambra, e pecorelle al pascolo, mentre tu declamavi al vento poesie, […]. Cosa è cambiato da allora? Molto dall’esterno, ma ‘di dentro’ poco o nulla. Battiamo sempre lo stesso chiodo, quello che ci siamo portati addosso dalla nascita, forse con più esperienza e sapienza, forse con meno freschezza. Ma in fondo anche con freschezza perché il nostro amore della verità e della realtà è un amore che non può finire» [4].

Altri testi del Giardina vengono pubblicati successivamente nell’antologia Dante ambulante al mio paese, Ila Palma, Palermo 1982; nel bel volume, curato da Nicolò D’Alessandro, per i tipi de La Bottega di Hefesto, Palermo 1991 e nella raccolta di scritti inediti e varianti (1928-1980), intitolata La corona di latta, curata da Aldo Gerbino (IPSA Editore, Palermo 1995).

Non può sorprendere, pertanto, che Francesco Carbone, dagli anni settanta in poi, vada in giro per la Sicilia accompagnato da Giacomo Giardina e che lo si ritrovi sempre accanto nel suo generoso tentativo di animazione socio-culturale della comunità godranese e del territorio circostante.

Tanti non hanno ben compreso la centralità che assume in tutta l’opera di Ciccino la creazione di GODRANOPOLI. Forse anche per questo abbiamo assistito passivamente alla sua chiusura e al suo abbandono, dopo la prematura morte del fondatore. Oggi sono più che mai convinto del fatto che, se non riusciremo a riaprire Godranopoli, tutto quello che abbiamo fatto finora per ricordarlo sarà inutile.

Dialoghi Mediterranei, n. 67, maggio 2024

Note

[1] R. Corrado, Sui quadri segreti di Francesco Carbone, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 61, maggio 2023.

[2] F. Carbone, Rilevamento antropologico culturale, in Giacomo Giardina, Rocca Busambra. Poesie Disegni Testimonianze, Edizione Movimento Comunità di Base, Godrano-Palermo 1978 : 9.

[3] Guttuso nel mio quadro. Giardina immagine e parola a cura di Francesco Carbone, edizioni centro di cultura interdisciplinare, Palermo 1971.

[4] Il testo integrale di questa lettera si trova nella “Monografia del poeta Giacomo Giardina” a cura della Galleria d’arte Valguarnera, Bagheria 1972. Il libretto, che comprende anche un pezzo di Francesco Carbone, si chiude con una nota sottoscritta da G. Giardina in cui si annuncia un nuovo volume di poesie intitolato Tempi incatenati opposti, con disegni di Guttuso. Di Guttuso va ricordata anche una sua pagina di diario: «Un artista parla solo delle cose che conosce, delle cose che sa, delle cose con le quali ha vissuto una comunione profonda da sempre, da quando non era neppure cosciente. Quindi il mio legame con la Sicilia è così profondo che viene fuori. Pirandello ha raccontato i pettegolezzi della farmacia di Porto Empedocle e sono stati capiti in Alaska o in Giappone. Quando si dice qualche cosa di vero, di profondo, questo diventa sempre universale. Il cuore umano ha una parte universale» (Renato Guttuso, da una pagina di diario pubblicata dal grande pittore in una rivista comunista del 1960).

______________________________________________________________________________

Francesco Virga, laureato in storia e filosofia con una tesi su Antonio Gramsci nel 1975, fino al 1977 lavora con Danilo Dolci nel Centro Studi e Iniziative di Partinico. Successivamente insegna Italiano nelle scuole medie della provincia di Palermo. Nel 1978 crea il Centro Studi e Iniziative di Marineo che continua ad animare anche attraverso un blog. È stato redattore delle riviste «Città Nuove», «Segno» e «Nuova Busambra». Tra le sue pubblicazioni si ricordano: Il concetto di egemonia in Gramsci (1979); I beni culturali a Marineo (1981); I mafiosi come mediatori politici (1986); Cosa è poesia? (1995); Leonardo Sciascia è ancora vivo (1999); Pier Paolo Pasolini corsaro (2004); Giacomo Giardina, bosco e versi (2006); Poesia e storia in Tutti dicono Germania Germania, di Stefano Vilardo (2010); Lingua e potere in Pier Paolo Pasolini (2011); Danilo Dolci quando giocava solo. Il sistema di potere clientelare-mafioso dagli anni cinquanta ai nostri giorni (2012); Giuseppe Giovanni Battaglia, un poeta corsaro, in Aa. Vv. Laicità e religiosità nell’opera di G.G. Battaglia (2018); Eredità dissipate. Gramsci Pasolini Sciascia, Diogene editore Bologna 2022.

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/costruire-una-cultura-nuova-la-lezione-di-francesco-carbone/

Click here to print.