Dialoghi tra arte e letteratura nello sguardo di un grande maestro della critica

Posted By Comitato di Redazione On 1 novembre 2023 @ 00:55 In Cultura,Letture | No Comments

Maestri, Amici. Arte e artisti del Novecento è il volume che raccoglie scritti sull’arte dal 1997 al 2020 di Giuseppe Appella, appena pubblicato da Silvana Editoriale. È un libro importante per rintracciare una ‘veritiera’ storia dell’arte del Novecento, che ha sì il suo baricentro a Roma, ma che è anche internazionale. Giuseppe Appella è testimone ineludibile e protagonista fondamentale della critica d’arte del Novecento e della contemporaneità. Il suo è uno studio della storia dell’arte contemporanea vissuto in prima persona, come critico militante a contatto con artisti, letterati e poeti che sono maestri e amici. Una storia dell’arte che è di grande rigore filologico, veritiera perché sorretta da fatti e documenti e dalla frequentazione e conoscenza diretta con gli artisti.

Intellettuale e studioso fuori dall’ortodossia di molti curatori di oggi, preoccupati di essere in linea con le indicazioni del sistema dell’arte, Appella è maestro animato da uno spirito libero, ha seguito le sue passioni frequentando gli artisti e gli scrittori che ha amato senza preoccuparsi di essere in linea o fuori campo. Ne scaturisce una storia dell’arte vissuta, nuova, inedita, con un’attenta filologia scandita dai fatti e vagliata dalla conoscenza, sperimentata e verificata sul posto avendo partecipato in prima persona al dibattito culturale che vede insieme gli artisti, i poeti e gli editori.

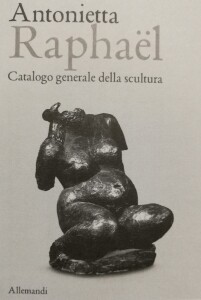

Il libro è suddiviso in cinque capitoli. Il primo si apre con Antonietta Raphael «dalla quale poi – come scrive Appella – muove l’interesse mai interrotto per Scipione e Mafai e per i pittori che guardavano con rispetto alla Scuola Romana». A questi, Roberto Melli, Luigi Bartolini, Fausto Pirandello, Mino Maccari, Franco Gentilini, Afro Basaldella, Giulio Turcato, Toti Scialoia e altri è dedicato il secondo capitolo, e di questi sottolinea gli stili e i peculiari elementi espressivi.

Il libro è suddiviso in cinque capitoli. Il primo si apre con Antonietta Raphael «dalla quale poi – come scrive Appella – muove l’interesse mai interrotto per Scipione e Mafai e per i pittori che guardavano con rispetto alla Scuola Romana». A questi, Roberto Melli, Luigi Bartolini, Fausto Pirandello, Mino Maccari, Franco Gentilini, Afro Basaldella, Giulio Turcato, Toti Scialoia e altri è dedicato il secondo capitolo, e di questi sottolinea gli stili e i peculiari elementi espressivi.

Nel terzo capitolo sono raccontati gli incontri americani ed europei, frutto di lunghi viaggi: Hans Hartung, Roberto Sebastian Matta, David Hare, Stanislav Kolibar, Ibram Lassaw, Kengiro Azuma, Assadour, sottolineando il loro legame con l’Italia e con la passione per la grafica e la scultura, passione che porterà Giuseppe Appella «ad affondare le mani – come lui stesso scrive nella prefazione – nei documenti di un secolo ancora in buona parte da scoprire, utili per raccontare, attraverso monografie, mostre retrospettive o cataloghi generali», la storia di Duilio Cambellotti, Arturo Martini, Fausto Melotti, Alberto Viani, Dino e Mirko Basaldella, Pericle Fazzini, Leoncillo, Andrea Cascella, Pietro Consagra ecc. Autori, tra i tanti, di cui si parla nel quarto capitolo.

Il quinto capitolo tratta del tema fondamentale del rapporto tra parola e segno, tra letteratura, poesia e arte, rapporto che diventa concreto attraverso il libro d’artista. Emergono, quindi, le importanti relazioni di Libero De Libero con la Galleria della Cometa, il legame di Leo Longanesi con Il Selvaggio, le raffinate edizioni di Vanni Scheiwiller, le collezioni del poeta Tito Balestra, il rapporto di Forma 1 con il libro d’arte e il potente legame di Pasolini con l’immagine.

Il quinto capitolo tratta del tema fondamentale del rapporto tra parola e segno, tra letteratura, poesia e arte, rapporto che diventa concreto attraverso il libro d’artista. Emergono, quindi, le importanti relazioni di Libero De Libero con la Galleria della Cometa, il legame di Leo Longanesi con Il Selvaggio, le raffinate edizioni di Vanni Scheiwiller, le collezioni del poeta Tito Balestra, il rapporto di Forma 1 con il libro d’arte e il potente legame di Pasolini con l’immagine.

Come possiamo capire è una storia dell’arte trasversale e poliedrica che contempla un interscambio tra pittura, scultura e letteratura e focalizza l’attenzione sull’importanza del libro d’artista nella storia del Novecento, dove la relazione biunivoca tra parola e immagine approda ad una visione totale della cultura.

Il volume vuole essere un omaggio ai maestri ed amici che hanno avuto un ruolo fondante per l’avventura critica di Appella, vicenda che si è strutturata attraverso la frequentazione dei loro studi per conoscerne gli aspetti umani ed esistenziali, con un’attenzione alla fisicità dell’opera e all’alchimia dei materiali, elementi che sono alla base della fenomenologia creativa. Una storia dell’arte fuori schema, fuori dall’ordinario, che sarebbe di notevole apporto negli istituti universitari e nelle accademie in quanto rompe la pelle omologante di un certo conformismo critico e di certa opacità dello sguardo che tutto appiattisce; invita invece all’avventura del vedere con attenzione filologica e compenetrazione critica per indagare la complessità delle sedimentazioni dell’opera.

Il volume vuole essere un omaggio ai maestri ed amici che hanno avuto un ruolo fondante per l’avventura critica di Appella, vicenda che si è strutturata attraverso la frequentazione dei loro studi per conoscerne gli aspetti umani ed esistenziali, con un’attenzione alla fisicità dell’opera e all’alchimia dei materiali, elementi che sono alla base della fenomenologia creativa. Una storia dell’arte fuori schema, fuori dall’ordinario, che sarebbe di notevole apporto negli istituti universitari e nelle accademie in quanto rompe la pelle omologante di un certo conformismo critico e di certa opacità dello sguardo che tutto appiattisce; invita invece all’avventura del vedere con attenzione filologica e compenetrazione critica per indagare la complessità delle sedimentazioni dell’opera.

Nella prima parte del volume Appella volge l’attenzione ad Antonietta Raphael, Mario Mafai e Scipione, ai quali si aggiungono figure come Melli, Mazzacurati, De Libero, Sinisgalli, contribuendo alla ricostruzione di quel particolare clima che caratterizza ed identifica l’aura visionaria che, negli anni fra le due guerre, prende il nome di Scuola di via Cavour o Scuola Romana. Sono autori che oggi, dopo la scomparsa del critico Maurizio Fagiolo dell’Arco e della gallerista Netta Vespignani, che ne avevano creato l’archivio, sono inspiegabilmente trascurati se non addirittura dimenticati dai nuovi curatori e critici della scena italiana.

Autori che trovano una loro singolare autonomia poetica all’interno della figurazione senza aderire al Novecentismo, al Ritorno all’ordine o al Realismo magico di Bontempelli, ma neppure al Realismo espressionista del Gruppo Corrente. Sono autori che caratterizzano e costituiscono il cuore essenziale della cultura artistica di quegli anni con una particolare sensibilità cromatica che ha struggenti accordi tonali in Mafai ed una visionarietà felice che trasmette gioia ed inarrestabile fervore di vita nei lavori di Antonietta Raphael. Nel secondo capitolo, fra gli autori di cui Appella si occupa tracciandone sorprendenti e incisivi ritratti, trovo molto significativo il saggio su Luigi Bartolini: un testo veramente chiarificatore e fondamentale per comprendere la personalità complessa, errante e mutevole che caratterizza l’opera di questo straordinario artista che transita dall’incisione all’acquaforte e puntasecca alla pittura, alla letteratura, alla poesia. Così scrive Appella:

«…Questo gioco delicatissimo, la soave verginità delle cose della natura, Bartolini vuole ritenere, per iniziarci ai misteri della poetica verità, dimenticando le leggi umane: il ronzare di un’ape, i corimbi delle siepi, i grappoli graziosi del giacinto, il canto di un’allodola, l’ombra opaca della verdura, le casupole selvatiche tra i rami, i boschi odorosi di lentischio, le bisce sparute che scivolano a nascondersi nel fondo del nero limaccio, le giovani lavandaie al sole, l’eterea sfilata di comignoli, i cardi turchini, le strade inforrate e catafratte, le forme delle ragazze disegnate dalla luce, gli alberi pettinati lentamente dal sole, e parole di ruscelli che lambiscono labbra di foglie, rose rosse d’altana, steli di vitalba al sommo della siepe, la chiostra dei colli, azzurro il cielo, azzurre le acque…… Si comprende, allora, nella cultura del Novecento, la coesistenza di differenti modi espressivi e, tra questi, le qualità visionarie di Bartolini, la sua ostinazione sui personaggi, fatti e fatterelli, bozzetti di vita minore, utili a rintracciare una vena insolita, a occupare un luogo della coscienza dove ogni attività avviene in parallelo, senza categorie da difendere o nelle quali sistemarsi. Realistico e fantastico, in cui normalmente viene collocato il suo lavoro, sono categorie per Bartolini che, per tutta la vita, ha fuso entrambe, volendo essere un pittore dell’anti-storia…e arrivare a ciò che interessa il grande principio della poesia…».

Sempre nel secondo capitolo vorrei ricordare anche il saggio su Fausto Pirandello, figura complessa, tormentata e di difficile classificazione nelle correnti e movimenti del Novecento e che Appella coglie e analizza con puntuale rigore filologico e scavo psicologico. «Se qualcuno voleva far rientrare Pirandello nell’ambito della cosiddetta Scuola Romana – scrive Appella – viene subito sconfessato: distinte sono le partenze, dissimili gli esiti, altro il linguaggio. Pirandello cammina parallelo, non insieme». Sì che c’è qualche affinità con il tonalismo di Mafai, ma la composizione è sottoposta ad uno scavo strutturale e plastico e ad un’organizzazione mentale dello spazio che non rinuncia all’evocazione oggettiva delle cose. Scrive Appella:

Sempre nel secondo capitolo vorrei ricordare anche il saggio su Fausto Pirandello, figura complessa, tormentata e di difficile classificazione nelle correnti e movimenti del Novecento e che Appella coglie e analizza con puntuale rigore filologico e scavo psicologico. «Se qualcuno voleva far rientrare Pirandello nell’ambito della cosiddetta Scuola Romana – scrive Appella – viene subito sconfessato: distinte sono le partenze, dissimili gli esiti, altro il linguaggio. Pirandello cammina parallelo, non insieme». Sì che c’è qualche affinità con il tonalismo di Mafai, ma la composizione è sottoposta ad uno scavo strutturale e plastico e ad un’organizzazione mentale dello spazio che non rinuncia all’evocazione oggettiva delle cose. Scrive Appella:

«E mai che il rigore formale scivoli verso l’arbitrio del colore: la luce fissa rapporti ben precisi nello schema compositivo assumendosi una funzione costruttiva (realizzare nella luce e con la luce, la luce come idea unificante), quindi lontana dalle vibrazioni atmosferiche del tonalismo di quegli anni… È su queste basi che l’oggetto viene riconsiderato da angolazioni inedite, astraendo “sul tessuto della pittura stessa”, alla ricerca di quella funzione nuova della luce che non perda in identità visiva, organizzando l’immagine nell’ambiente, in più occasioni identificandola con l’ambiente, facendone la sostanza stessa dei vari piani della composizione, rimettendoci in apparenza per guadagnare in profondità».

Accanto a queste preziose osservazioni sulla struttura della pittura di Fausto Pirandello, Appella pone note sul suo metodo di lavoro definito cézanniano:

«Come Cézanne, del quale accoglie la fondamentale lezione di libertà affrancandosi dal pregiudizio del soggetto, è un analista anche quando dipinge in studio. Pare sempre che sia lì, tra quei gruppi di bagnanti, sui tetti dei palazzi romani, sulle spiagge…Certo non è un occhio fotografico, ma perviene lo stesso all’estrema semplificazione del soggetto, anche nei momenti astratti, quando cede alla meraviglia di una pittura priva di descrizioni, tecnicamente più spontanea».

Il legame profondo tra poesia e pittura, tra suono e immagine, la corrispondenza tra suono e colore, tra parola e figura costituisce il nucleo centrale dell’ultima parte di questo volume. Appella fa comprendere come sia proprio dei poeti di entrare nel mondo degli artisti e di saper vedere per rivelare all’immagine e alla pittura quei significati che altrimenti resterebbero latenti, invisibili: Baudelaire e Bernard, Satie e Braque, Montale e De Pisis, Artaud e Picasso, Ungaretti e Fautrier, Bontempelli e Martini, Palazzeschi e Magnelli, solo per citare alcuni esempi. I pittori invece danno ai poeti attraverso i colori e i segni l’input per far nascere la parola.

Il legame profondo tra poesia e pittura, tra suono e immagine, la corrispondenza tra suono e colore, tra parola e figura costituisce il nucleo centrale dell’ultima parte di questo volume. Appella fa comprendere come sia proprio dei poeti di entrare nel mondo degli artisti e di saper vedere per rivelare all’immagine e alla pittura quei significati che altrimenti resterebbero latenti, invisibili: Baudelaire e Bernard, Satie e Braque, Montale e De Pisis, Artaud e Picasso, Ungaretti e Fautrier, Bontempelli e Martini, Palazzeschi e Magnelli, solo per citare alcuni esempi. I pittori invece danno ai poeti attraverso i colori e i segni l’input per far nascere la parola.

I due mondi espressivi camminano, così, parallelamente, tanto che spesso i poeti cedono alla tentazione della grafica e della pittura (Sinisgalli, Pasolini) e i pittori si fanno tentare dalla suggestione della poesia o della scrittura (Joseph Stella, Toti Scialoia, Carlo Levi). Risalta, fra gli autori che frequentano questo mondo ibrido fra pittura e parola, il poeta Leonardo Sinisgalli che, dice Appella, oltre alla suggestione del disegno e della pittura è tentato dalla matematica e dalle intuizioni di Einstein, «tanto da voler creare un’architettura intellettuale, uno stile che sia un’equivalenza di quel sistema o della teoria della relatività. Si scontra, per tutta la vita, e Furor mathematicus ne è l’esempio più alto, con la sensazione che la letteratura non riesca a dare voce all’ineffabile della formula matematica, alla geometria che irradia tensioni e linee di forza. Divide all’infinito la materia dei suoi versi, ne disfa i principi conosciuti per rintracciare l’elemento ultimo, la sostanza non scomponibile, l’origine dell’universo».

I due mondi espressivi camminano, così, parallelamente, tanto che spesso i poeti cedono alla tentazione della grafica e della pittura (Sinisgalli, Pasolini) e i pittori si fanno tentare dalla suggestione della poesia o della scrittura (Joseph Stella, Toti Scialoia, Carlo Levi). Risalta, fra gli autori che frequentano questo mondo ibrido fra pittura e parola, il poeta Leonardo Sinisgalli che, dice Appella, oltre alla suggestione del disegno e della pittura è tentato dalla matematica e dalle intuizioni di Einstein, «tanto da voler creare un’architettura intellettuale, uno stile che sia un’equivalenza di quel sistema o della teoria della relatività. Si scontra, per tutta la vita, e Furor mathematicus ne è l’esempio più alto, con la sensazione che la letteratura non riesca a dare voce all’ineffabile della formula matematica, alla geometria che irradia tensioni e linee di forza. Divide all’infinito la materia dei suoi versi, ne disfa i principi conosciuti per rintracciare l’elemento ultimo, la sostanza non scomponibile, l’origine dell’universo».

È, dunque, questo di Giuseppe Appella un affascinante volume di storia dell’arte vissuta e la navigazione fra le sue pagine è resa più facile dall’indice dei nomi che costituisce un preziosissimo strumento di guida.

Dialoghi Mediterranei, n. 64, novembre 2023

_____________________________________________________________

Giuseppe Modica, ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Firenze, nel 1986 si è trasferito a Roma, dove attualmente vive e lavora; è stato titolare della cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti e Direttore del Dipartimento di Arti visive. Autore “metafisicamente nuovo”, occupa un posto ben preciso e di primo piano nella cultura pittorica contemporanea. Ha esposto in Italia e all’estero in prestigiose retrospettive e rassegne museali, apprezzato da critici come Fagiolo Dell’Arco, Strinati, Janus, Giuffrè, Sgarbi e da letterati come Sciascia, Tabucchi, Soavi, Onofri, Calasso. Si segnalano le mostre: nel 2004 “Riflessione” come metafora della pittura a cura di Claudio Strinati; nel 2008 Roma e la città riflessa a cura dello stesso Strinati; nel 2015 Luce di Roma, a cura di Roberto Gramiccia, e La melancolie onirique de Giuseppe Modica, a cura di Giovanni Lista alla Galleria Sifrein di Parigi: nel 2016 a cura di Donatella Cannova e Sasha Grishin una mostra a Melbourne, in Australia, promossa dall’Istituto di cultura di Sidney. Sue opere sono state esposte nel 2017 in una mostra personale Phoenix Art Exhibitionhe a Fenghuang, nel sud-est della Cina, e nel 2018 a Pechino, Light of memory, organizzata a cura di Giorgio Agamben e Zhang Xiaoling, con il patrocinio dell’Accademia Nazionale Cinese di Pittura. Nel 2021 il Museo Hendrik Christian Andersen di Roma ospita la retrospettiva Atelier. Opere 1990-2021 a cura di Gabriele Simongini e Maria Giuseppina Di Monte e nel 2022 è allestita nel Zhejang Museum di Hang Zhou la personale Schema and Trascendence a cura di Ying Jinfei.

_____________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dialoghi-tra-arte-e-letteratura-nello-sguardo-di-un-grande-maestro-della-critica/

Click here to print.