«Dopo i francesi, non c’è niente». Cesare Luccio (1906-1980) nella Tunisia coloniale

Posted By Comitato di Redazione On 1 gennaio 2024 @ 02:11 In Cultura,Migrazioni | No Comments

di Marinette Pendola

Quando l’impiegato Aurelio De Montis legge il romanzo Le Prince Jaffar (1924) di Georges Duhamel, che narra il viaggio del protagonista nella Tunisia degli anni Venti del Novecento, è colto da indignazione. Le frasi che lo colpiscono più profondamente sono due. La prima si trova all’inizio del romanzo:

«S’il [le maçon Mokrani] recherche dans le tramway qui doit le ramener en ville, le voisinage des Français, sans doute est-ce pour fuir la compagnie des Italiens et des Juifs. Ceux-là hébergent un monde de puces faméliques et fument un tabac injurieux; ceux-ci, durant tout le voyage, dévorent des graines de courge dont les débris souillent à plaisir vêtements, banquettes et plancher» [1].

L’altra frase compare verso la fine:

«J’évite de traverser ce qu’on appelle pompeusement «la ville italienne». Elle me fait songer, cette ville, à un asile d’aliénés. Les hideuses baraques, badigeonnées d’ocre, sentent l’urine et l’oignon frit. Les scorpions s’y promènent en paix entre les pieds des guitaristes. C’est un enfer géométrique, avec une place publique et une église» [2].

L’indignazione è così profonda da indurre il pacifico impiegato a prendere carta e penna e a trasformarsi nello scrittore Cesare Luccio [3]. Ben consapevole dei propri limiti [4], non arretra tuttavia davanti all’obiettivo di raccontare la realtà degli italiani di Tunisia cogliendola da una prospettiva totalmente diversa. Così nasce il primo e unico romanzo dell’autore, 5 hommes devant la montagne (1933), i cui protagonisti, alcuni minatori sardi, colti nel lavoro e nella vita quotidiana, esprimono una propria dignità ben lungi dall’immagine creata dallo scrittore francese.

L’indignazione è così profonda da indurre il pacifico impiegato a prendere carta e penna e a trasformarsi nello scrittore Cesare Luccio [3]. Ben consapevole dei propri limiti [4], non arretra tuttavia davanti all’obiettivo di raccontare la realtà degli italiani di Tunisia cogliendola da una prospettiva totalmente diversa. Così nasce il primo e unico romanzo dell’autore, 5 hommes devant la montagne (1933), i cui protagonisti, alcuni minatori sardi, colti nel lavoro e nella vita quotidiana, esprimono una propria dignità ben lungi dall’immagine creata dallo scrittore francese.

La diatriba letteraria nella quale si lancia Luccio rispecchia con assoluta fedeltà il clima del tempo in cui la superiorità numerica degli italiani aveva a lungo creato problemi di supremazia culturale. Le autorità coloniali, nell’impossibilità di rinunciare alla manodopera italiana per la scarsità di quella locale, avevano cercato di controllarne i movimenti o comunque di diminuirne il numero grazie ad una serie di leggi volte a facilitare la naturalizzazione. Ciò d’altronde non eliminò il cosiddetto péril italien, sentito dalle autorità coloniali tanto più fortemente a causa della propaganda fascista che, a partire dal 1922, si fece man mano più martellante. Sul piano strettamente letterario, si assiste, soprattutto nella produzione coloniale, alla scarsa rappresentazione dell’elemento italiano nella descrizione della società tunisina [5].

Per la posizione e per il ruolo di scrittore metropolitano, Georges Duhamel alimenta con questo romanzo un’altra polemica, questa sì di più ampio respiro poiché raggruppa tutti quegli autori in vena di turismo letterario i quali, soggiornando poche settimane nel Paese colonizzato e credendo d’averlo conosciuto e capito a fondo, infarciscono i loro racconti di esotismo da cartolina. Ad animare questa polemica con un certo fervore è soprattutto il poeta Mario Scalesi che, nei suoi scritti critici, accusa questi autori di voler dipingere l’Africa settentrionale con «i colori fabbricati in Europa» [6] poiché, pur spacciandosi per osservatori raffinati, costoro colgono in realtà soltanto alcuni aspetti esteriori e generici finendo con l’esprimere così un esotismo da salotto.

Per la posizione e per il ruolo di scrittore metropolitano, Georges Duhamel alimenta con questo romanzo un’altra polemica, questa sì di più ampio respiro poiché raggruppa tutti quegli autori in vena di turismo letterario i quali, soggiornando poche settimane nel Paese colonizzato e credendo d’averlo conosciuto e capito a fondo, infarciscono i loro racconti di esotismo da cartolina. Ad animare questa polemica con un certo fervore è soprattutto il poeta Mario Scalesi che, nei suoi scritti critici, accusa questi autori di voler dipingere l’Africa settentrionale con «i colori fabbricati in Europa» [6] poiché, pur spacciandosi per osservatori raffinati, costoro colgono in realtà soltanto alcuni aspetti esteriori e generici finendo con l’esprimere così un esotismo da salotto.

Cesare Luccio non si pone tale obiettivo, perlomeno non direttamente e non intenzionalmente, benché il suo romanzo rappresenti un atto d’accusa contro una visione superficiale e volutamente parziale. Il suo intento è di dare visibilità a un’intera comunità ignorata o mal rappresentata, di colmare questo vuoto eloquente, di correggere in qualche modo le pennellate poco generose di Duhamel. Così nasce e vive fra le pagine del romanzo di Luccio il mondo dei minatori sardi di Ghardimaou, un mondo di uomini forti che lottano contro il fango fino alle ginocchia e contro il rischio di crolli nelle gallerie durante il periodo delle piogge, e la polvere, la siccità, il caldo soffocante durante l’estate. In quest’inferno in cui persino alimentarsi correttamente in certi momenti può diventare arduo, le donne e i bambini non potrebbero vivere. Gli uomini stanno da soli dedicando gran parte del loro tempo al lavoro, mentre le famiglie risiedono a Tunisi, principalmente nella rue Sidi Morjani in condizioni sicuramente migliori rispetto alle famiglie siciliane degli altri quartieri, poiché possono contare su uno stipendio sicuro.

La trama di questo romanzo è semplice poiché l’obiettivo non è tanto raccontare una storia quanto piuttosto descrivere le condizioni di vita di questi minatori. Tuttavia nulla appare scontato a cominciare dal narratore, Jean Ahmed, la cui origine ambigua o perlomeno insolita [7] permette, proprio grazie a questa estraneità rispetto all’ambiente in cui si trova a vivere, di volgere verso quegli uomini uno sguardo obiettivo, senza compiacimenti di sorta, né preconcetti.

Difficile è catalogare 5 hommes devant la montagne sotto una qualsiasi etichetta, poiché l’autore non aspira tanto a creare un’opera letteraria, quanto a porsi quasi come un etnologo, mosso com’è dall’urgenza di mitigare il giudizio negativo che i francesi hanno degli italiani e di dimostrare, per riprendere le parole di Roblès rivolte allo scrittore algerino Mouloud Feraoun, che «ils étaient précisément des hommes» [8]. Tuttavia, il linguaggio che Luccio decide di utilizzare è quello della letteratura coloniale.

Difficile è catalogare 5 hommes devant la montagne sotto una qualsiasi etichetta, poiché l’autore non aspira tanto a creare un’opera letteraria, quanto a porsi quasi come un etnologo, mosso com’è dall’urgenza di mitigare il giudizio negativo che i francesi hanno degli italiani e di dimostrare, per riprendere le parole di Roblès rivolte allo scrittore algerino Mouloud Feraoun, che «ils étaient précisément des hommes» [8]. Tuttavia, il linguaggio che Luccio decide di utilizzare è quello della letteratura coloniale.

Lo spazio in cui si svolge l’azione appare spoglio: è una terra incolta, sassosa, priva di vegetazione, in cui l’uomo lotta senza posa nel tentativo di renderla produttiva. L’espressione di quest’aridità così evidente è un topos riconosciuto della letteratura coloniale [9]. Altro topos frequente è la difficile penetrazione in territori vergini che, con estrema fatica, si riusciranno alla fine a domare e dominare. È una penetrazione maschia, in cui la virilità si materializza nell’azione di conquista e con la dominazione sulle popolazioni locali. In effetti, nel romanzo di Luccio, i rapporti fra operai sardi e manovali tunisini sono esattamente quelli che intercorrono fra dominanti e dominati. Non c’è spazio per la costruzione di legami egualitari. Viene rispettata la gerarchia professionale e sociale in atto nella Tunisia coloniale. Su tutti domina l’ingegnere francese, raramente presente, ridicolizzato dal narratore per i suoi atteggiamenti di ‘uomo di scienza’, distante dai sottoposti e incapace di prevedere, e di conseguenza prevenire, i pericoli insiti nel mestiere. Poi c’è il capo miniera, Sor Porceddu – in cui l’autore raffigura il padre –, profondo conoscitore della miniera e del mestiere e l’unico in grado di tener testa all’ingegnere. Infine, nel penultimo gradino della gerarchia, sono collocati i minatori sardi che dirigono i manovali tunisini di cui non si fidano e che chiamano spesso con l’appellativo di selvaggi.

A quest’universo appartiene Zohra, l’altra protagonista [10], che incarna tutti gli stereotipi della donna indigena così com’è tratteggiata nell’immaginario degli scrittori coloniali: è selvaggia, primitiva, istintiva, ricondotta in sostanza allo stadio animale, viziosa forse per interesse, incapace di sentimenti reali nei confronti del protagonista, sebbene con la sua morte tragica finisca per capovolgere tale giudizio e rivelare al lettore la superficialità di visione del protagonista.

Descrivere i rapporti fra italiani e tunisini rispettando i criteri gerarchici della società coloniale non appartiene all’universo creativo di Cesare Luccio e, con ogni probabilità, non risponde nemmeno del tutto alla realtà. In un racconto successivo, Momo et Khémaïs [11], l’autore mette in scena l’amicizia fra due bambini, l’uno siciliano e l’altro tunisino, che si mantiene con naturalezza fino all’età adulta. Sorge evidente la domanda sul motivo per cui Luccio utilizza a piene mani gli stilemi della letteratura coloniale. Tenendo conto della scelta linguistica dell’autore, che avrebbe potuto benissimo scrivere in italiano, ma sceglie il francese perché è a un preciso pubblico di lettori che intende rivolgersi, appare chiaro il motivo per cui canalizza il suo racconto nell’alveo alquanto ristretto della narrativa coloniale [12]. L’obiettivo è catturare l’attenzione del maggior numero di lettori francesi per modificare nella loro opinione, come si è detto, l’immagine distorta degli italiani creata da Duhamel. Ma la lingua non appare sufficiente per tale ambizioso obiettivo. Serve allo scopo fare uso anche di tutti quei mezzi che possano stuzzicare i gusti dei lettori, e fra questi, il più accattivante in ambito coloniale, vale a dire quella letteratura che descrive, rafforza e giustifica la loro presenza in quel territorio, e proprio per questo motivo tanto di moda in quel periodo.

La scrittura di questo romanzo, nata quasi d’impulso e sicuramente provocata dal risentimento, sembra in qualche modo liberare Luccio dalla necessità impellente di ribaltare una visione inaccettabile per ristabilirne una più adeguata alla realtà. Non più asservito a tale obbligo ma sentendo sempre e comunque l’esigenza di testimoniare, l’autore continua a raccontare tutta quell’umanità ai margini della società coloniale, fissando in particolare la sua attenzione sulla Piccola Sicilia di Tunisi. Nella produzione letteraria successiva costituita da racconti, alcuni dei quali raccolti con il titolo Humbles figures de la cité blanche ou la Sicile à Tunis [13], la sua penna esprime con delicatezza, a volte con ironia, sempre con rispetto, la profonda empatia per quegli umili eroi della lotta quotidiana per la sopravvivenza. Benché Luccio sia convinto che ogni categoria sociale sia degna d’attenzione, rispetto, comprensione e simpatia, la sua non è un’opera di denuncia forte, di lotta. Con l’umiltà e la pazienza dell’artigiano, egli accende i riflettori su un mondo fino a quel momento sconosciuto: il proletariato siciliano di Tunisi e la piccola comunità sarda dei minatori diventano, grazie a lui, soggetti letterari degni d’attenzione.

Dialoghi Mediterranei, n. 65, gennaio 2024

Note

[1] Duhamel G., Le Prince Jaffar, Ferenczi et Fils, Parigi, 1924: 13. La sottolineatura è mia. «Se, sul tram che deve riportarlo in città, [il muratore Mokrani] cerca la vicinanza dei Francesi, è senza dubbio per evitare la compagnia degli Italiani e degli Ebrei. Quelli ospitano un mondo di pulci fameliche e fumano un tabacco disgustoso; questi, durante tutto il viaggio, divorano semi di zucca le cui bucce sporcano con noncuranza vestiti, sedili e pavimento» (traduzione mia).

[2] Ibid.: 174. «Evito di attraversare ciò che chiamano pomposamente ‘la città italiana’. Mi fa pensare, questa città, a un manicomio. Le orribili bicocche, tinteggiate di ocra, puzzano di urina e di cipolla fritta. Gli scorpioni passeggiano tranquilli fra i piedi dei chitarristi. È un inferno geometrico, con una piazza pubblica e una chiesa» (traduzione mia).

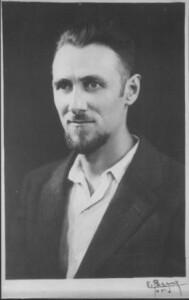

[3] Aurelio De Montis nacque a Tunisi nel 1906 da genitori sardi originari di Guspini. Dopo gli studi al Lycée Carnot di Tunisi e all’École Universelle di Parigi, fu direttore tecnico in diverse aziende tunisine. Nel 1943, dopo la liberazione della Tunisia da parte alleata, venne internato nel campo di prigionia di Gafsa, nel sud tunisino, insieme con altri connazionali. Nel 1973, si trasferì a Genova dove morì nel 1980. Oltre al romanzo in oggetto, pubblicò numerosi racconti. Fu membro attivo della S.E.A.N (Société des Écrivains d’Afrique du Nord).

[4] «J’aurais voulu être un barde fameux, un D’Annunzio (…).Malheureusement je ne suis rien, hier je n’avais encore rien écrit et demain je retournerai dans l’oubli» [«Avrei voluto essere un bardo famoso, un D’Annunzio (…). Purtroppo non sono nulla, ieri non avevo ancora scritto niente e domani sarò dimenticato»] (traduzione mia) Cesare Luccio, 5 hommes devant la montagne, Parigi, Pelletier, 1933, Avant-propos: 3.

[5] «Après les Français, il n’y a rien; puis encore trois fois rien; et enfin, en cherchant beaucoup, on découvre une sorte de peuple, appelé le peuple italien, lequel met au monde des individus chargés de puces et qui jouent sans cesse de la mandoline dans des logis tapissés de scorpions». [«Dopo i francesi, non c’è niente; poi ancora tre volte niente; e finalmente, cercando molto, si scopre una specie di popolo, chiamato il popolo italiano, il quale mette al mondo individui carichi di pulci e che suonano continuamente il mandolino in alloggi tappezzati di scorpioni»] (traduzione mia). Cesare Luccio, op.cit,: 3. Sulla rappresentazione degli italiani di Tunisia nella letteratura coloniale, si veda: M. Pendola, Les Italiens de Tunisie aperçus à travers la littérature coloniale, in Traces, désir de savoir et volonté d’être, a cura di F. Colonna e L. Le Pape, Parigi, Sindbad, 2010: 92-111.

[6] Mario Scalesi, précurseur de la littérature multiculturelle au Maghreb. Oeuvre complète, a cura di A. Bannour et Y. Fracassetti Brondino, Parigi, Publisud , 2002, in particolare la Chronique littéraire pubblicata: 263-264

[7] È figlio di un algerino e di una francese.

[8] «erano per l’appunto uomini». Citato da J. Déjeux, Littérature maghrébine de langue française, Ottawa, ed. Naaman, 1973:118.

[9] V. R.L. Ombga, Mythes et fantasmes de la littérature coloniale, in Regards sur les littératures coloniales, vol. II, Parigi, L’Harmattan, 1999: 126.

[10] Unica donna del romanzo insieme alla prostituta Émilie.

[11] Ma tanti sono i racconti in cui emergono da parte dei protagonisti atteggiamenti di apertura verso le altre comunità.

[12] Luccio è pienamente consapevole della scelta fatta e, nel timore di suscitare nei tunisini la stessa indignazione da lui provata, si affretta a mettere le cose in chiaro nelle ultime pagine della premessa. V.C. Luccio, Op. cit.: 4-5.

[13] Parigi, Pelletier, 1934.

_____________________________________________________________

Marinette Pendola, scrittrice, è nata a Tunisi da siciliani nati a loro volta in Tunisia. Partita da Tunisi nel 1962, da allora vive a Bologna. Ha pubblicato: L’alimentazione degli italiani di Tunisia, Tunisi, Finzi, 2006; Gli italiani di Tunisia. Storia di una comunità (XIX-XX secolo), Gualdo Tadino, 2007. Per la narrativa, i romanzi: La riva lontana, 1° ed. Sellerio, 2000; 2° ed. Arkadia 2022; La traversata del deserto, Arkadia, 2014; L’erba di vento, Arkadia, 2016; Lunga è la notte, Arkadia, 2020.

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dopo-i-francesi-non-ce-niente-cesare-luccio-1906-1980-nella-tunisia-coloniale/

Click here to print.