I “Fasci dei lavoratori” (1892-94) a Marettimo

Posted By Comitato di Redazione On 1 marzo 2023 @ 01:05 In Cultura,Società | No Comments

Ricordando Salvatore Costanza

di Emilio Milana

Tra il 1893 e il 1894 la comunità di Marettimo ebbe a vivere un momento di grande rilevanza sociale, non riscontrabile, in quel periodo, in altri centri della marineria siciliana: proprietari di barche (patruna) e pescatori (piscatura), pur distinti da una “coscienza di classe”, stranamente formatasi nel vissuto del ventennio precedente, si univano nell’azione e nell’interesse per far fronte a una crisi economica, che pesantemente gravava in terraferma su operai, contadini e piccoli proprietari.

È spontaneo interrogarsi sugli aspetti formativi di questa “coscienza”, quando gli individui che l’hanno creata vivevano e lavoravano in un’isola lontana dalla terraferma, disagiata dalle ostili condizioni del mare, scarsamente interessata dalla comunicazione di ogni tipo. Eppure a Marettimo è successo! E tutto è partito inaspettatamente dall’ambiente ecclesiastico, dove due cappellani avevano cominciato a fronteggiarsi.

Era il 1869

Già da un anno, in un clima assai rovente, si scontravano uno contro l’altro il cappellano curato Giovanni Fulco, già in avanti negli anni, e il cappellano novello Leopoldo Amore, inesperto di pratica ecclesiastica. Una lettera dell’arciprete di Favignana Giovanni Grammatico, datata 30 dicembre 1868 e indirizzata al vescovo di Trapani mons. Vincenzo Ciccolo, descriveva con colorita efficacia il clima di tensione vissuto a Marettimo.

Le esortazioni e le raccomandazioni del Vescovo non servirono a smorzare la tensione creatasi tra i due cappellani, che, invece, andava degenerando in un crescendo di insulti, di dispetti e a volte di attacchi fisici. I due litigavano persino durante le cerimonie religiose, suscitando nei fedeli presenti e non presenti indignazione, antipatia e persino odio, che finirono con il generare all’interno di tutta la comunità isolana due schieramenti, uno a favore di Fulco, l’altro a favore di Amore.

All’inizio dell’estate il clima generale era così elettrizzato da far temere da parte di tutti un duro intervento risolutivo della Diocesi con l’allontanamento dei due sacerdoti e il conseguente vuoto sacramentale, fortemente temuto dai fedeli. Era già successo, nel passato, che la chiesa era rimasta priva di sacerdoti per le difficoltà incontrate nel reperirne disponibili a recarsi in un’isola tanto travagliata dagli uomini e dal mare.

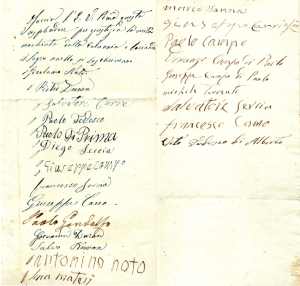

Ms. 6_28 giugno 1869. Firmatari della supplica al Vescovo a favore del sac. Fulco (stralcio del manoscritto)

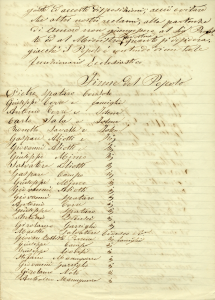

Quasi contemporaneamente e separatamente, nel mese di giugno del 1869, si depositavano sulla scrivania del vescovo due accorate lettere di supplica, sottoscritte da due liste di nomi, tutti di anagrafe marettimara: l’una chiedeva al vescovo di non togliere dalla parrocchia padre Fulco, considerato dai firmatari uomo “esemplare”, di “saggia condotta», «macchiata dalla calunnia dei detrattori che [avevano agito] per loro privati fini»; l’altra era favorevole al giovane sacerdote Amore, dotato delle «più caritatevoli virtù», considerato «il migliore dei cappellani arrivati a Marettimo», completamente opposto alla natura del Fulco, che invece era «carico di invidia«, di «tracotanza monacale» e «origine di ogni male trasmesso».

Ms. 61_28 giugno 1869 – Firmatari della supplica al Vescovo a favore del sac. Amore (stralcio del manoscritto)

Il paese appariva diviso in due grossi schieramenti. Quella contrapposizione non appariva nei soliti colori campanilistici tipici di un evento popolare. Mostrava qualcosa di più profondo, riscontrabile nella personalità dei firmatari delle due lettere. Nella prima lettera le firme erano di benestanti e di proprietari terrieri che avevano saputo accaparrarsi i migliori terreni dell’Isola con il beneplacito dei Pallavicino (Torre, Tedesco, Duran, Sercia, Campo, Cocco, Gandolfo, Torrente, Noto); nella seconda le firme appartenevano al corpo della marineria isolana (Aliotti, Mineo, Savalli, Livolsi, Manuguerra, Torre, Noto), nella quale primeggiava come consolo indiscusso Patri Pietro Spadaro.

Si erano, quindi, distinte due classi sociali: quella dei patruna, e quella dei piscatura. Tale distinzione sociale, emersa in maniera spontanea, appariva strana in una comunità così lontana dalla terraferma e dalle diffuse promesse della novella “rivoluzione industriale”. Arrivavano solo sporadiche notizie: dai pescatori stagionali che si fermavano nell’Isola per l’abbondanza delle sarde o dalla vicina Favignana, dove i Florio facevano impresa con la promettente industria del tonno. Intanto, le nuove idee socialiste avanzavano e con esse i “capitalisti” e i “proletari”.

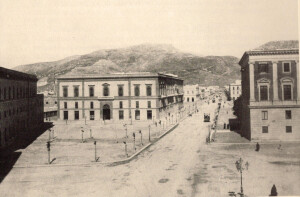

Veduta della Trapani di fine Ottocento, da Piazza Cavour a piazza Vittorio Emanuele (con il palazzo Grillo sulla sinistra dove era la sede del “Fascio dei lavoratori trapanesi”) e alla via

Giovan Battista Fardella (da: Album Nasi nella Biblioteca Fardelliana di Trapani)

I “Fasci dei lavoratori” a Marettimo

Questa coscienza sociale, sorta apparentemente per caso a Marettimo ma non a Favignana, è il prodromo di un evento eccezionale che farà irruzione nell’Isola nel 1893: la nascita di una sezione dei Fasci dei lavoratori, una organizzazione autonoma d’ispirazione socialista, a metà strada tra sindacato e partito politico, sorta in Sicilia come reazione al peggioramento delle condizioni di vita delle classi popolari.

A fondare la sezione dei Fasci a Marettimo, nel novembre del 1893, fu un piccolo uomo, Giuseppe Cocco, mastro salatore benestante, che ne assumeva la presidenza, secondo quanto riportato dalla relazione del questore Sensales [1], allora inviato in Sicilia dal governo Giolitti per indagare sulla “pericolosità sociale” delle nuove organizzazioni.

Il risultato conseguito da Giuseppe fu strabiliante, considerando che gli iscritti erano 134 su una popolazione di appena mille abitanti; che la marineria della Sicilia Occidentale era praticamente assente nelle iscrizioni associative; che a Marettimo era attiva anche una sezione femminile dei Fasci, esempio unico tra le isole, in aperta antitesi con lo stereotipo isolano che vedeva le donne recluse in casa.

Il piccolo uomo aveva sentito i tempi che cambiavano, impersonando lo spirito di un socialismo autentico, guidato dallo stile di vita isolano in cui era cresciuto. Uno stile attentamente descritto da un anonimo giornalista del periodico trapanese Il Mare nel n. 23 del 9 luglio 1893, in occasione del viaggio a Marettimo dell’avv. Giacomo Montalto [2], presidente della sezione trapanese dei Fasci:

«A circa trenta miglia da Trapani sorge un’isoletta, Marettimo, abitata da circa mille persone, la maggior parte pescatori. Ivi non è poesia l’idillio virgiliano; ivi non c’è miseria, non avviene un furto, non avviene un omicidio, un ferimento, una rissa. Ivi non predomina il prete, non alligna il pregiudizio religioso, il capitale non corrompe, la grande industria, la grande proprietà non sfrutta. La natura detta la legge della vita: il lavoro. Pesca e caccia sono le occupazioni principali di quella gente onesta e ospitale. Il lavoro è riproduttivo e genera l’amore. Amore e lavoro: ecco le due divinità che in Marettimo si coltivano e venerano. Eppure ivi penetra il socialismo, ivi risuona la parola nuova e il grido di emancipazione penetra fin nel focolare domestico e commuove la donna. Commossa la donna, il paese è tutto socialista.

Verso la fine di giugno, invitato da quegli abitanti, andò in Marettimo il presidente del Fasci dei Lavoratori di Trapani […] La conferenza da lui tenuta in dialetto sul Socialismo e sul programma del Fascio, all’aperto nella pubblica piazza, ove la folla s’era radunata al suono dell’organo, fu un trionfo. […] Per due ore circa intrattenne il conferenziere quella gente. Dimostrò, come ivi penetra il Socialismo per un’altra strada, non per la via ordinaria dello sfruttamento generato dall’ultima fase capitalistica. È la Natura stessa che qui vi chiama al collettivismo; è il mare il vostro comune capitale […] che vi dà il vostro pane quotidiano, egli disse […]. Gli abitanti sono tenuti in dimenticanza dal Municipio di Favignana. […] Marettimo manca di un medico, di un farmacista, di un camposanto. Si muore, spesso senza conoscere di qual male […] Chiuso il vecchio camposanto, o meglio l’antico carnaio, non si è ancora provveduto all’impianto del nuovo cimitero, Marettimo manca di scuole […]

Quali sono i benefici che vi dà questo governo, a cui voi pagate la fondiaria e tutte le altre tasse, a cui date un buon contingente di figli alla leva? – Esclamò il nostro amico. Voi non litigate, voi non commettete delitti […] Voi nelle notti d’inverno correte pericolo d’infrangere le vostre barche contro gli scogli, di perdere la vostra vita, mentre il governo non vi mantiene un fanale e vi spende migliaia di lire per la strada che conduce al semaforo, migliaia di lire per un ponte.

Il governo deve tutelare gli interessi vostri!» [3]

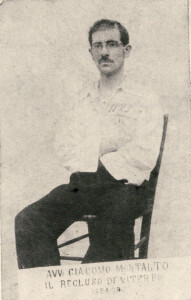

L’Avv. Giacomo Montalto fu condannato dal tribunale militare di guerra di Palermo a dieci anni di reclusione e fu rinchiuso nel carcere di Viterbo

Perché i Fasci a Marettimo?

I fragili legami con la vita cittadina non potevano certo favorire un’influenza socialista sul ceto della marineria marettimara. I Fasci dei lavoratori, però, vi hanno trovato un terreno fertile. È credibile che l’organizzazione del movimento, avendo reso coscienti le aspirazioni e le rivendicazioni dei lavoratori e dei piccoli proprietari della terraferma, nel caso marettimaro abbia risvegliato quello spirito di solidarietà tra “coscienze di classe” diverse, che spontaneamente era emerso, nel 1869, dalle vicende conflittuali dei due sacerdoti, Fulco e Amore.

Nell’Isola i problemi dei piccoli proprietari terrieri, dei patruna di barca, degli artigiani del pesce salato trovavano comune denominatore con quelli sentiti dalla compagine dei piscatura. Problemi emersi a seguito della crisi economica, dell’acerbo sistema tributario, del malgoverno dell’Italia post-unitaria, sovralimentati dalle inconsiderate difficoltà vissute dai marettimari nei contatti con la terraferma: il pesce invenduto finiva come concime nei campi; il sale non consegnato deprimeva l’attività della salagione; il grano e la legna raccolti rimanevano riposti a lungo nei malaseni per la disorganizzata attività portuale trapanese.

I Fasci, reagendo alle difficoltà lavorative e alle vessazioni economiche, si proponevano come strumenti di emancipazione del sistema, apparendo credibili nel superamento delle crisi del momento. Tra l’altro, la sezione femminile sorta contemporaneamente a quella degli uomini trovava il suo punto di forza nella natura eterogenea del tessuto femminile marettimaro. L’onomastica delle mogli dei coloni di allora evidenziava origini riconducibili a un’estesa varietà di centri abitati della Sicilia rurale e marittima. La diversità dei problemi ereditati dai luoghi di provenienza favoriva il dialogo e la discussione generando solidarietà e desiderio di miglioramento e di riformismo.

Nell’ambito della famiglia la donna assumeva una posizione importante e responsabile, come educatrice e amministratrice del contesto economico e strutturale della casa, lasciando al marito l’autorità sacramentale del capo-famiglia e la produzione del reddito, senza mai invadere lo sterile terreno del matriarcato.

Nella famiglia, cristianamente così concepita e vissuta, si vivevano già i segni di una emancipazione femminile, che il grande Napoleone Colajanni [4], ispiratore dei Fasci siciliani, amava inserire nei suoi discorsi trapanesi presentando «la donna come elemento di civiltà e di moralità». Non poteva andare diversamente: era naturale e spontaneo che le donne marettimare avessero la loro sezione dei Fasci. Lo stesso giornalista anonimo de Il Mare scriveva: «… ivi il grido di emancipazione penetra fin nel focolare domestico e commuove la donna. Commossa la donna, il paese tutto è socialista».

Se Marettimo fu un successo imprevisto, non altrettanto si può dire per Favignana. Qui i piccoli proprietari, da cui derivavano quelli di Marettimo, erano costretti a muoversi in un contesto produttivo, manifatturiero e sociale diverso da quello dell’isola più lontana. Era presente la realtà imprenditoriale di Florio, che esercitava la sua funzione di primus inter pares sull’area dei piccoli proprietari locali e di “vero capitalista moderno” sulla compagine lavorativa del moderno opificio del tonno in scatola.

I tonnaroti erano diversi dai pescatori marettimari. Essi non avevano nulla da vendere all’infuori delle loro braccia e dovevano soggiacere ai voleri del potere padronale. Il diffondersi delle idee socialiste generava tra i partigiani dei Florio un clima autoritario e sospettoso tanto che furono trasmesse informazioni calunniose sull’agitazione promossa dal Fascio dei lavoratori di Trapani e a Favignana veniva sparsa la voce che l’avv. Montalto avesse parlato male di Florio durante il suo comizio marettimaro. Veniva subito mandato il maresciallo dei R.R. carabinieri in Marettimo per informazioni [5].

Muoiono i Fasci e si avvia l’emigrazione marettimara

Muoiono i Fasci e si avvia l’emigrazione marettimara

Purtroppo, il movimento dei Fasci veniva represso nel sangue, nel gennaio del 1894, a opera di Francesco Crispi, complice dei grandi proprietari terrieri, intolleranti dell’espansione e dei successi del movimento. Dirigenti e sostenitori venivano condannati e reclusi. Lo stesso Montalto fu rinchiuso nel carcere di Viterbo e vi rimase per dieci anni.

Il futuro si paventa incerto, incapace di rispettare le promesse del passato. Giuseppe Cocco, il mastro salatore benestante, il fondatore dei Fasci di Marettimo, non tarda a far venir fuori la sua spinta emigrazionista, che già da anni cova sul sedimento delle coltivate speranze di un progresso marettimaro. La voglia di emigrazione si diffonde su una larga parte di giovani pescatori marettimari e trapanesi, il cui esodo verso la Tunisia prima, e l’America, era già cominciato intorno all’inizio del Novecento.

Nella Sicilia intera, il fallimento dei Fasci porta a una sorta di “emigrazione silenziosa”, propria dei lavoratori e dei piccoli benestanti sconfitti, in cui inesorabilmente rientra quell’emigrazione tutta siciliana dei contadini e degli operai, nata in ritardo rispetto a quella dell’Italia rurale post-unitaria. A rafforzarla contribuiscono l’attrazione degli alti salari nord-americani, la rivoluzione dei trasporti e, poi, la chiusura dello sbocco tunisino del 1902 [6].

Non fu, quindi, la miseria a ridurre consistentemente le migliori braccia da lavoro dell’isola egadiana, ma la paura della miseria e la voglia di una vita migliore lontana dall’isolamento e dal senso di abbandono che lo Stato di allora faceva percepire. In quell’occasione non partirono donne e bambini, ma solo giovani adulti, inconsapevoli o indifferenti alla dura accoglienza americana e ai massacranti lavori in cui li avrebbero dirottati gli States. L’oltreoceano per loro rappresentava solo il “sogno americano”. Una famiglia su due rimase colpita dall’emigrazione, perdendo il capofamiglia o il primogenito. Le donne furono avviate ad assumere il triste ruolo di “vedove bianche”. Guerra ed epidemie fecero la loro dolorosa parte.

La frattura generata dall’emigrazione aveva messo in crisi la struttura familiare stessa e l’individuo che l’aveva abbandonata. Le unità familiari erano in pericolo. Sarà un giovane cappellano, colto quanto sanguigno e combattivo, a salvare la famiglia marettimara: padre Mario Zinnanti. Ma questa è un’altra storia! [7].

Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2023

Note

[1] M. S. Ganci, I Fasci dei lavoratori, Caltanissetta-Roma, Sciascia Editore, 1977: 379-380.

[2] Giacomo Montalto, nato nel 1864 a Trapani, si avvicinò alle idee socialiste, nel 1890, tramite Napoleone Colajanni; e fondò il periodico l’Esule, diventato poi Il Mare, punto di riferimento per tutte le forze trapanesi che combattevano l’ingiusta politica locale e la mafia. Nel 1892 fondò il Fascio dei lavoratori della sua città, noan appoggiando mai la corrente rivoluzionaria. Nel 1894, represso sanguinosamente il movimento da parte di Francesco Crispi, fu arrestato e condannato a più di dieci anni di carcere.

[3] S. Costanza, I Fasci dei lavoratori. L’esperienza trapanese. 1892.1894, Trapani, Associazione tutela delle tradizioni popolari del trapanese, 1990, Trapani, 1990:128. Corrispondenza da Marettimo (“Il Mare”, Periodico Socialista, n. 23 del 9 luglio 1893).

[4] Napoleone Colajanni, nato nel 1847 a Castrogiovanni; mente poliedrica: fu medico, sociologo, politico, rivoluzionario, insegnante nelle università di Palermo e di Napoli. Si avvicinò al socialismo per influsso di Turati. Leader del movimento dei Fasci dei lavoratori siciliani, si schierò contro la linea politica del comitato centrale favorevole alla lotta di classe, sostenendo una linea politica intesa a gettare un ponte tra ceto medio e classe operaia, convinto che la crisi siciliana culminata con i Fasci derivasse dallo scontro tra la società ancora semifeudale del meridione e la diffusione del capitalismo maturo. Uno dei suoi meriti maggiori risiede nei suoi studi sulla mafia, condensati nell’opera Nel regno della mafia.

[5] S. Costanza, I Fasci dei lavoratori. L’esperienza trapanese 1892-1894, Trapani, Associazione tutela delle tradizioni popolari del trapanese, 1990: 128-129.

[6] F. Brancato, L’emigrazione italiana negli ultimi cento anni, Pellegrini Editore, Cosenza, 1995

[7] Su Zinnanti ho scritto sul n. 50 di Dialoghi Mediterranei

______________________________________________________________

Emilio Milana, egadiano, ingegnere optoelettronico, vive tra Bologna e Marettimo. Ha scritto opere sulla storia della cucina, dell’alimentazione e dell’archeologia dell’arcipelago. Tra le sue pubblicazioni: La scia dei tetraedri. Nel mare gastronomico delle Egadi, premiato al Premio Bancarella (Pontremoli 2009), Hiera fu cartaginese?, un’accurata analisi sui siti archeologici rinvenuti dall’autore a Marettimo, comprovante la frequentazione fenicio-punica dell’Isola come una “stazione di servizio” nel mare Mediterraneo.

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-fasci-dei-lavoratori-1892-94-a-marettimo/

Click here to print.