È noto che il significato delle parole cambia nel corso dei secoli. Il vocabolario della Treccani, per esempio, definisce la democrazia come quella «forma di governo che si basa sulla sovranità popolare esercitata per mezzo di rappresentanze elettive, e che garantisce a ogni cittadino la partecipazione, su base di uguaglianza, all’esercizio del potere pubblico». Oggi, quindi, caratteristica essenziale della democrazia è l’uguaglianza dei cittadini, garantita dal suffragio universale, che permette a tutti di partecipare, attraverso i propri rappresentanti, alla gestione del potere.

Ben diverso era il significato del termine nell’antica Grecia. Gli abitanti di Atene, considerata abitualmente culla della democrazia, erano costituiti per tre quarti da schiavi, che non avevano ovviamente alcun diritto. C’erano, poi, i cittadini liberi – artigiani, commercianti, piccoli proprietari – che costituivano il δῆμος, cioè le classi meno abbienti, i poveri che, con le loro lotte, talora riuscivano a imporre il loro dominio, κρατία. Ciò, evidentemente, in contrasto con i ceti superiori, i ricchi che, di solito pochi di numero, ὀλίγοι, intendevano mantenere il potere, αρχία, esclusivamente nelle proprie mani.

La democrazia, dunque, era lo strapotere dei poveri, l’oligarchia il governo dei ricchi. Tutto ciò lo dicono con assoluta chiarezza sia Platone che Aristotele, i quali giudicano negativamente sia l’una che l’altra. Per il primo, la democrazia «nasce quando i poveri, riportata la vittoria sulla fazione avversaria, uccidono gli uni e mandano in esilio gli altri, e dividono con i rimanenti a parità di condizioni il governo e le cariche, che per lo più vengono assegnate tramite sorteggio» (Repubblica, libro VIII, 557 a), mentre l’oligarchia è «quel sistema politico basato sul censo, nel quale i ricchi comandano e i poveri non partecipano al governo» (Repubblica, libro VIII, 550 c). Parimenti Aristotele: «si ha democrazia quando stanno al potere uomini liberi e poveri, che sono [di solito] in maggioranza, oligarchia quando vi stanno uomini ricchi e nobili, che sono [di solito] in minoranza» (Politica, IV, 4, 1290 b 17-20). La polis, quindi, conosce una profonda divisione tra ricchi e poveri: i loro interessi sono contrastanti, e lo si proclama alla luce del sole. I regimi democratici e oligarchici non convivono ma sono alternativi, perché sono uno la negazione dell’altro.

Un nuovo significato di ‘democrazia’

Un nuovo significato di ‘democrazia’

È solo a partire dal XVIII secolo, dunque, che a poco a poco il termine democrazia comincia ad essere usato con un altro significato, per indicare un sistema fondato sul principio di uguaglianza: tutti i cittadini, ricchi e poveri, hanno gli stessi diritti e possono partecipare alla gestione del potere attraverso i loro rappresentanti, eletti col suffragio universale. Così inteso, il termine ‘democrazia’ si imporrà acquistando una valenza positiva, tanto che è difficile trovare oggi uno Stato che non si autodefinisca democratico.

La nostra Costituzione, per esempio, dichiara subito che «L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1), e cioè anzitutto attraverso il diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di eleggere i propri rappresentanti: «Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età» (art. 48).

Ma l’affermazione che il potere sovrano appartiene al popolo significa che i cittadini italiani costituiscono una comunità compatta, animata dagli stessi interessi e senza divisioni al suo interno? Per nulla: le divisioni ci sono, le differenze tra ricchi e poveri non sono affatto scomparse. E la Costituzione non ignora questo fatto, e anzi esige di impegnarsi per ridurle. Pone chiaramente, infatti, come aspirazione irrinunciabile, che tutti i cittadini siano messi in condizione di realizzare la propria umanità. Obiettivo certo non facile da raggiungere, ma ciò non significa che la Costituzione consideri la divisione tra ricchi e poveri una realtà immodificabile: compito di primaria importanza della Repubblica, anzi, è proprio quello di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3).

Presentando il popolo nel suo insieme come titolare della sovranità, le Costituzioni democratiche mirano, dunque, a superare la netta contrapposizione tra ricchi e poveri che, come abbiamo visto, nell’antica Grecia dava luogo all’alternanza, spesso violenta, di regimi democratici e oligarchici. Infatti, da una parte, il suffragio universale consente a tutti di eleggere i propri rappresentanti e, dall’altra, il pluralismo dei partiti permette agli interessi dei diversi ceti di essere tutelati nel confronto parlamentare, cercando una sintesi che ottenga l’approvazione della maggioranza degli eletti.

Ma un’obiezione si potrebbe fare subito al principio del suffragio universale: poiché i ceti meno abbienti costituiscono la maggioranza della popolazione e i ceti privilegiati la minoranza, come gli interessi di questi ultimi potrebbero essere adeguatamente tutelati? È ovvio che il principio del suffragio universale non può essere gradito ai ricchi, che infatti lo hanno a lungo contestato: il pensiero liberale, in effetti, considerava ragionevole la limitazione del diritto di voto ai possidenti, con la giustificazione che questi sono i soli che dispongono delle doti e della cultura necessarie per governare.

Ma dopo la Seconda Guerra mondiale, alla quale i ceti inferiori avevano partecipato pagando un tributo di milioni di morti, non era più possibile privarli del diritto di voto, e infatti, grazie al suffragio universale e all’azione dei partiti che rappresentavano i loro interessi, le loro condizioni di vita hanno conosciuto un progressivo miglioramento. Ha avuto così inizio una politica, ispirata ai principi del Welfare State, che ha realizzato riforme importanti per i più svantaggiati: progressività delle imposte, scuola pubblica, servizio sanitario nazionale, Statuto dei lavoratori…

Ma ciò significa che i ricchi si sono rassegnati, accettando le conseguenze di quel suffragio universale, che di fatto rappresenta una loro sconfitta? Evidentemente no. Il suffragio universale, osserva Zagrebelsky, ormai non può essere esplicitamente abolito, perché oggi «viviamo in un tempo in cui la democrazia – come principio, come idea, come forza legittimante il potere – è fuori discussione» (L. Canfora G. Zagrebelsky, La maschera democratica dell’oligarchia, Bari 2014: 7). Ciò non toglie, però, che, pur rispettando le forme della democrazia, si possa far ricorso a una serie di mezzi per svuotarlo dei suoi effetti eversivi: quindi, «se l’oligarchia s’instaura nei nostri regimi, deve farlo in forme democratiche; deve in qualche modo mascherarsi; non può presentarsi come usurpazione di potere» (ivi). In sostanza, ad Atene i ricchi, per gestire il potere, dovevano abbattere un regime democratico: oggi, invece, riescono a impadronirsi del potere salvando le apparenze del regime democratico.

E i mezzi di cui i ceti privilegiati dispongono sono numerosi: anzitutto il controllo delle varie forme di comunicazione di massa – stampa, radio, televisione, internet – che ha portato da un lato a considerare la qualifica di ‘comunista’, appioppata persino alle più modeste rivendicazioni sociali, come un appellativo di cui vergognarsi e dall’altra ad accettare l’ideologia neo-liberista come l’unica valida, e ormai condivisa anche dai partiti che una volta erano di sinistra.

Poi la manipolazione delle leggi elettorali: è evidente che il sistema elettorale proporzionale è quello che meglio fotografa la consistenza delle preferenze politiche dei cittadini, con la conseguenza che le classi inferiori sono ben rappresentate in Parlamento. I sistemi maggioritari, invece, o quelli proporzionali con premio di maggioranza, o che dividono il Paese in collegi uninominali, o che danno agli elettori la possibilità di votare solo candidati scelti dalle segreterie dei partiti, alterano il quadro politico, trasformando in maggioranza quelle forze che in realtà rappresentano una minoranza della popolazione.

E così i ricchi ottengono un altro risultato: le classi meno abbienti, vedendo sempre meno tutelati i propri interessi, rinunciano sempre più spesso a recarsi alle urne; è proprio tra i poveri, infatti, che aumenta l’astensionismo. L’ovvia conseguenza è che si sta tornando di fatto a quella limitazione del diritto di voto ai possidenti, che era così cara ai liberali. Non occorre una legge, che sarebbe assolutamente impopolare, che reintroduca il sistema censitario, perché è la realtà stessa che si impone: visto che se vado a votare non cambia nulla e le mie condizioni peggiorano chiunque vinca, perché dovrei andare a votare?

In effetti, negli ultimi decenni abbiamo assistito a una serie di leggi che apportavano tagli agli investimenti nella scuola pubblica e nel sistema sanitario nazionale, riducevano i diritti dei lavoratori, aumentavano la precarietà, sino a considerare i disoccupati degli sfaticati che non vogliono lavorare. E non di rado le leggi, che smontavano quelle che erano state conquiste ottenute con una dura lotta, erano opera proprio di quei partiti da cui sarebbe stato lecito attendersi invece la loro difesa.

E, almeno a parere di Canfora, tutto ciò ha avuto inizio, per quanto riguarda l’Italia, nel 1993. In quell’anno la cosiddetta ‘seconda’ Repubblica è «nata, con la riforma elettorale che ha instaurato il sistema ‘maggioritario’ e abrogato quello proporzionale» (L. Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia, Bari 2004: 315). Il proporzionale veniva criticato perché favoriva la frantumazione dei partiti, che ostacolava la creazione di alleanze solide, e quindi la stabilità dei governi. Il maggioritario, invece, era apprezzato perché favoriva la ‘governabilità’, intesa come capacità, di chi vince le elezioni, di prendere decisioni senza troppi ostacoli. In realtà, l’obiettivo era quello di ridurre la presenza in Parlamento delle forze d’opposizione: la governabilità, nei fatti, «consiste nella più spedita gestione del potere da parte dei ceti più forti» (ivi: 317). E le forze che rappresentavano i poveri sono cadute nel tranello, approvando il passaggio dal proporzionale al maggioritario. Come se tutto ciò non bastasse, si sono ripetuti negli ultimi anni tentativi di modificare la Costituzione, sempre caratterizzati dall’intento di comprimere il ruolo del Parlamento e rafforzare i poteri dell’esecutivo, sino alle attuali proposte di un’elezione diretta del capo del governo o del capo dello Stato.

Se le cose stanno così, la conclusione può essere una sola: i ricchi ce l’hanno fatta! Hanno preso il potere incoraggiando le forze d’opposizione a rinunciare alle loro lotte, inducendo le classi meno abbienti ad allontanarsi dalle urne o, addirittura, convincendole a votare per chi in realtà si propone di ridurre i loro diritti. Oggi, infatti, per arrivare al potere non occorre la forza: basta l’astuzia. I ricchi, che ovviamente agiscono per i propri interessi, riescono a convincere gli elettori che operano per il loro bene: quindi, «devono esibire una realtà diversa, fittizia, artefatta, costruita con discorsi propagandistici, blandizie, regalie e spettacoli. […] Così, l’oligarchia è il regime della menzogna, della simulazione» (G. Zagrebelsky, Tempo di oligarchie e di chiarimenti, La Repubblica 12/10/2016).

Sotto le apparenze della democrazia, la nostra (parliamo dell’Italia ma analisi simili potrebbero farsi per altri Paesi) è un’oligarchia: un regime in cui la menzogna è ripetuta con tale abilità e tanta insistenza da essere scambiata per verità. È grazie alla forza suggestiva della simulazione che il potere dei ricchi non trova praticamente oppositori, si consolida e tende a «rafforzarsi, estendersi ‘globalizzandosi’ e velarsi in reti di relazioni d’interesse politico-finanziario, non prive di connessioni malavitose protette dal segreto, sempre più complicate e sempre meno decifrabili» (ivi).

E vittime della menzogna sono anche le classi medie: queste vengono facilmente convinte che è possibile arricchirsi ed entrare a far parte dei ceti privilegiati, a patto che non ostacolino il loro potere. E così, rileva amaramente Zagrebelsky, «il ceto medio deve stare al gioco, deve accettare, è lo schiavo affezionato al padrone. Se non ci sta, gli si dice che il suo destino è di entrare a far parte dei falliti della società» (Canfora Zagrebelsky, La maschera democratica dell’oligarchia: 43).

Per i poveri, allora, non c’è più nulla da fare? Al contrario, nota Zagrebelsky, ci sono spazi d’azione: «l’oligarchia, che per affermarsi ha bisogno di forme democratiche, quanto meno non può adottare strumenti di violenza esplicita per supplire al deficit di consenso, e deve mantenere ferme le procedure democratiche, sebbene cerchi di svuotarle dall’interno. E se le procedure restano ferme, c’è sempre la possibilità di rianimarle, di ridare al guscio il suo contenuto» (ivi: 7).

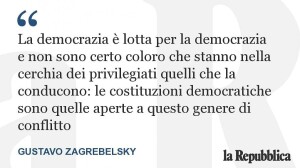

Quindi, cosa fare? Anzitutto liberarsi dall’idea che la democrazia ci sia già: «dal punto di vista degli esclusi dal governo, la democrazia non è una meta raggiunta, un assetto politico consolidato, una situazione statica. La democrazia è conflitto» (Zagrebelsky, Tempo di oligarchie). Le classi inferiori possono ottenere qualcosa solo se combattono: «in sintesi, la democrazia è lotta per la democrazia e non sono certo coloro che stanno nella cerchia dei privilegiati quelli che la conducono» (ivi).

Quindi impegnarsi per contrastare il predominio dei ricchi, che hanno creato una società che è la negazione dell’articolo 3 della Costituzione: una società «dove la povertà e il disagio sociale sono abbandonati a se stessi, nella solitudine; dove il lavoro non è considerato un diritto, ma solo un fattore dell’impresa subordinato alla sua logica e dove i disoccupati e i precari sono solo un accidente fastidioso di un “sistema” e non un problema per tutti; dove l’istruzione e la cultura sono riservati ai figli di coloro che possono; dove la salute è il privilegio di chi può permettersi d’affrontare le spese che la sua cura comporta» (G. Zagrebelsky, Lezione sulla democrazia, 13/9/2010).

Se è la rinuncia alla lotta che assicura la vittoria dell’oligarchia, la soluzione è una sola, ed è evidente. L’oligarchia non è certamente facile da contrastare, ma non è imbattibile. Ciò che preoccupa, piuttosto, è il fatto che oggi si vedono poche forze politiche e sindacali pronte a una lotta dura, sempre nel rispetto delle regole democratiche, per tutelare i diritti dei poveri!

Dialoghi Mediterranei, n. 63, settembre 2023

_____________________________________________________________

Elio Rindone, docente di storia e filosofia in un liceo classico di Roma, oggi in pensione, ha coltivato anche gli studi teologici, conseguendo il baccellierato in teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Per tre anni ha condotto un lavoro di ricerca sul pensiero antico e medievale in Olanda presso l’Università Cattolica di Nijmegen. Da venticinque anni organizza una “Settimana di filosofia per… non filosofi”. Ha diverse pubblicazioni, l’ultima delle quali è il volume collettaneo Democrazia. Analisi storico-filosofica di un modello politico controverso (2016). È autore di diversi articoli e contributi su “Aquinas”, “Rivista internazionale di filosofia”, “Critica liberale”, “Il Tetto”, “Libero pensiero”.

______________________________________________________________