La quarta emigrazione italiana, silenziosa e asimmetrica

Posted By Comitato di Redazione On 1 marzo 2023 @ 01:07 In Letture,Migrazioni | No Comments

Nascono, crescono e studiano in Italia, ma al momento di mettere in atto i progetti di futuro fanno la valigia e se ne vanno. Aumenta senza sosta da oltre 15 anni il numero dei giovani che lasciano l’Italia per trasferirsi in un altro Paese. Il peso di tale scelta, che appare ancora più preoccupante perché presente in uno degli Stati più industrializzati d’Europa, non ricade solo su chi parte e decide di andare a vivere all’estero. Lentamente l’Italia perde le energie dei più giovani, la loro creatività, le conoscenze e le competenze che ha promosso e sostenuto in una lunga formazione. Sono cittadini che faranno famiglie altrove, non voteranno più nei comuni d’origine e non contribuiranno alle risorse fiscali del Paese. Si spostano e si muovono anche più volte, ma sempre fuori dai confini nazionali, per ritornare soltanto per brevi periodi, nelle ferie o nelle ricorrenze familiari [1].

Questo il quadro che gli studi più recenti e l’ultimo Rapporto Italiani nel Mondo (RIM) ci consegnano, con un allarmante bilancio delle nuove partenze dei giovani che, aggiungendosi alla fisiologica denatalità comune a tutto il mondo occidentale, prospetta critici scenari demografici per gli anni a venire.

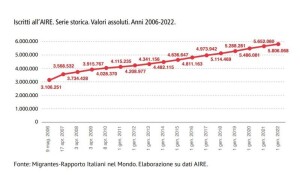

Non si tratta certo di una sorpresa, visto che le statistiche già dal 2008 registravano il nuovo movimento in uscita con numeri significativi, con una colonnina che è salita fino ad oggi senza interruzione, nonostante la lunga pandemia. L’equilibrio tra partenze e ritorni che ancora si poteva rintracciare fino al 2007, seppure con movimenti instabili, si è alterato radicalmente dall’anno successivo:

«Infatti, è a partire da questo anno che il numero delle cancellazioni di italiani verso l’estero ha iniziato ad aumentare, mentre le iscrizioni di italiani dall’estero sono cresciute solo dal 2015. Di conseguenza, la società italiana ha conosciuto un incremento sempre più intenso della perdita migratoria, una situazione che ben riflette la realtà di un Paese che già prima delle crisi del 2008 e del 2011 presentava livelli di crescita più bassi dei principali partner economici e che in questi anni ha faticato, anche prima della pandemia, a riguadagnare il terreno perduto» [2].

Quali i numeri di questo fiume che scorre in uscita con acque sempre più abbondanti? Per un bilancio sempre più preciso gli esperti si muovono in più direzioni, anche perché le misurazioni dei processi migratori non sono mai state opera semplice, data la naturale complessità del movimento e l’elevato numero di variabili che trascina in campo, visto che innerva tutta la vita di una comunità. Nel tempo sono stati proposti modelli applicativi assai diversi, sollevando non pochi problemi nelle analisi demografiche [3], che non sempre convergono sulle stime finali. La maggiore intensità e facilità degli spostamenti degli ultimi anni ha inoltre portato con sé nuove dinamiche che hanno reso ancora più difficile una quantificazione del fenomeno, se si considera che alle partenze ufficialmente registrate con carattere di permanenza anagrafica si devono aggiungere i flussi di ritorno, gli spostamenti temporanei o associati a circolarità. Non pochi sforzi sono stati poi orientati nella definizione di una modalità che permetta di rilevare i movimenti di chi lascia il Paese senza comunicare agli uffici amministrativi la propria partenza, e afferrare così anche una fascia che al momento risulta ancora vaga e difficile da misurare [4].

Non brancoliamo tuttavia nel buio. Disponiamo dei dati AIRE e Istat a cui è possibile fare appello con ragionevole affidabilità per tracciare un quadro generale che, seppure nella sua inevitabile provvisorietà e parzialità, permette comunque di procedere verso una prima analisi di quanto sta accadendo nelle nostre città.

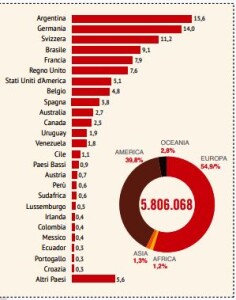

Con appello a queste fonti il recente Rapporto Italiani nel Mondo ci consegna un’Italia che è appena scesa sotto i 59 milioni di abitanti, di cui il 9,8 per cento (5.806.068 italiani, per il 48,2 donne) risiede all’estero con iscrizione in AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), mentre gli italiani nati all’estero sono aumentati dal 2006 del 167,0% (in valore assoluto oggi sono 2.321.402, erano 869 mila nel 2006). Nello stesso tempo, l’8,8% dei cittadini regolarmente residenti in Italia risulta costituito da stranieri (in valore assoluto quasi 5,2 milioni), cifre dunque inferiori a quelle di chi, nato in Italia, decide di andarsene [5]. In altre parole, “l’allarme immigrazione”, che per anni ha accompagnato anacronistiche preoccupazioni politiche, ha finito per offuscare la vera emergenza che adesso siamo chiamati ad affrontare, e cioè la perdita delle presenze e della progettualità dei nostri giovani che scelgono con sempre maggiore facilità l’estero per il loro avvenire.

Tra le partenze vi sono anche in numero crescente quelle dei nuovi naturalizzati italiani, che decidono di uscire dal nostro Paese dopo avere ottenuto la cittadinanza. Già nel RIM 2021 la situazione era stata presentata nella sua gravità:

«L’Italia, in sintesi, è oggi uno Stato in cui la popolazione autoctona tramonta inesorabilmente e la popolazione immigrata, complice la crisi economica, la pandemia, i divari territoriali e l’impossibilità di entrare legalmente, non cresce più. A quanto detto occorre aggiungere un altro paradosso, ovvero che l’unica Italia a crescere è quella che mette radici (e residenza) fuori dei confini nazionali in modo ufficiale – e quindi iscrivendosi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) – o in modo ufficioso non ottemperando all’obbligo di iscrizione anagrafica. È dunque vero che l’Italia sta vivendo da poco più di un decennio una nuova stagione migratoria, ma le conseguenze di questo percorso sono apparse, in tutta la loro evidenza, nell’ultimo quinquennio aggravando una strada che l’Italia sta pericolosamente percorrendo velocemente e a senso unico, caratterizzata da svuotamento e spopolamento, dove alle partenze non corrispondono i ritorni. L’Italia è uno Stato in cui la popolazione autoctona tramonta inesorabilmente e la popolazione immigrata – complice la crisi economica, la pandemia, i divari territoriali e l’impossibilità di entrare legalmente – non cresce più» [6].

Il fenomeno fa ormai parlare di una quarta fase dell’emigrazione italiana [7], che assume caratteristiche nuove rispetto alle precedenti, pur mantenendo il dato costante dell’incidenza, con cifre variabili, su tutto il territorio nazionale. Il Veneto e la Lombardia continuano ad essere le regioni da cui si parte di più, come agli esordi della “grande emigrazione” a cavallo tra Ottocento e Novecento, anche se gli studiosi individuano tra chi adesso parte da queste regioni una componente significativa costituita da emigrati meridionali di seconda generazione, più propensi per la storia familiare a nuovi spostamenti. Alle due regioni settentrionali si accoda la Sicilia con il 9,5 per cento della quota nazionale.

L’Isola si conferma inoltre la regione con il maggior numero di italiani residenti all’estero e, secondo i dati Istat, dopo la Campania è la seconda per spopolamento dato da denatalità ed esodo emigratorio [8], fattori che non sono, come si può ben comprendere, del tutto slegati tra loro, poiché chi decide di trasferirsi all’estero appartiene soprattutto alla fascia fertile della popolazione e i suoi figli, se deciderà di averne, nasceranno fuori [9]. Nel futuro per tutto il Mezzogiorno si ipotizza una trasformazione sostanziale:

«Secondo la Svimez, il Sud nel 2065 perderà nel complesso 5 milioni di abitanti, cioè per la prima volta nella sua storia l’emigrazione non sarà compensata né da un alto tasso di natività, come è avvenuto nei cicli emigratori precedenti, né da afflussi di popolazione proveniente dall’esterno» [10].

Le statistiche generali convergono su un dato di fondo: dal 2006 ad oggi la presenza degli italiani all’estero è progressivamente cresciuta passando da 3,1 milioni a oltre 5,8 milioni, con corrispondente e crescente calo della popolazione residente in Italia.

Secondo il 34° Rapporto Eurispes [11] risulta a questo punto possibile ritenere che trenta milioni di italiani hanno lasciato i confini nazionali dal 1869 al 2019, quasi la metà della popolazione italiana odierna. Buona parte di questi emigrati non ha più fatto ritorno stabilmente in Italia: il numero di rimpatriati per l’intero periodo considerato è di 11,9 milioni, per cui il numero di italiani effettivamente emigrati dal 1869 al 2019 si attesterebbe su circa 17 milioni (17.527.992). Il maggior numero di italiani residenti all’estero oggi vive in Argentina, Germania, Svizzera, Brasile, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Belgio, con cifre che contengono anche i precedenti movimenti emigratori con le vecchie iscrizioni.

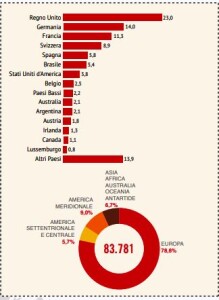

Nella fase più recente, per la quale si utilizza maggiormente il termine “mobilità”, è stata l’Europa ad attrarre soprattutto gli italiani. Nell’ultimo anno chi ha lasciato l’Italia ha scelto in prevalenza Regno Unito, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Brasile, Stati Uniti d’America, Belgio e appartiene alla fascia che va dai 18 ai 49 anni:

«[…] chi è partito per espatrio da gennaio a dicembre 2021 è prevalentemente maschio (il 54,7% del totale), giovane tra i 18 e i 34 anni (41,6%) o giovane adulto (23,9% tra i 35 e i 49 anni), celibe/nubile (66,8%). I minori scendono al 19,5%. I coniugati si attestano al 28,1% […] Il 78,6% di chi ha lasciato l’Italia per espatrio nel corso del 2021 è andato in Europa, il 14,7% in America, più dettagliatamente latina (61,4%), e il restante 6,7% si è diviso tra continente asiatico, Africa e Oceania» [12].

Va precisato che, seppure nel 2022 sia stata evidenziata una contrazione nelle partenze, il dato non viene ritenuto un indicatore indipendente e tale da suggerire un processo in controtendenza. Risulta piuttosto legato agli effetti della pandemia che già erano stati notati nel 2021, e che sono emersi in modo più evidente nell’ultima rilevazione. In realtà le partenze non sono diminuite, piuttosto non tutte sono state ufficialmente registrate:

«Molti probabilmente lo hanno fatto ricorrendo all’irregolarità, non ottemperando, cioè, all’obbligo di legge di iscriversi all’AIRE poiché, in tempi di emergenza sanitaria, suona forte – e non potrebbe essere altrimenti – il campanello di allarme relativo alla perdita di assistenza sanitaria che rappresenta, da sempre, il principale motivo che trattiene chi parte per l’estero a iscriversi all’AIRE» [13].

Se prestiamo attenzione all’età dei giovani che si allontanano dai luoghi di origine, si riscontra che l’idea della partenza al Sud si fa strada prima. Sin dalla scelta del percorso universitario molti giovani meridionali guardano al Centro e al Nord (il 25,6 per cento dei ragazzi meridionali studia al Centro-Nord), recentemente sempre più all’estero, e dal 2007 al 2018 ciò ha portato a una riduzione del tasso di crescita del Pil meridionale di quasi 2 punti e mezzo, pari a una media annuale dello 0,20 per cento[14]. L’emigrazione universitaria è soltanto il primo sintomo del disagio che serpeggia nella nuova generazione di studenti, accompagnato o seguito velocemente dalla scelta di espatrio per esigenze lavorative.

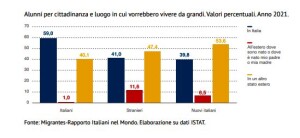

Non c’è dubbio che è proprio dal malessere dei nostri ragazzi che bisogna partire per capire meglio quanto sta accadendo. Uno “star male dove si vive” che se è sotto gli occhi di tutti ma spesso sfugge alle misurazioni tradizionali e alle conseguenti valutazioni per efficaci interventi nel settore. Come nel RIM del 2022 è stato sottolineato, i nostri giovani non si sentono amati dal Paese in cui sono nati e cresciuti. Sulla disaffezione sempre più diffusa incidono diversi indicatori, che possono appartenere all’ambiente di formazione e al grado di cultura o di ambizione dei soggetti coinvolti, ma che certamente non prescindono da fattori anagrafici, territoriali e di genere. Chi completa gli studi e cerca di entrare nel mercato del lavoro, anagraficamente i più giovani dunque, si vede spesso costretto ad occupare in Italia posizioni a carattere temporaneo e con poche garanzie sia economiche che contrattuali, invitato ad un numero imprecisato di stage, tirocini, periodi di prova in genere sottopagati o non pagati affatto [15] per accumulare attestati e certificazioni, in attesa che arrivi la giusta occasione per una stabilità professionale e personale, a sua volta continuamente procrastinata. Nel frattempo passano gli anni e le nuove offerte vanno ai più giovani che intanto scendono in campo in cerca di lavoro, probabilmente con abilità e condizioni più appetibili per le aziende che possono con loro ripartire, riproponendo il medesimo iter [16].

Nel Sud la situazione si aggrava e penalizza ulteriormente per la storica (e mai sanata) carenza di opportunità lavorative [17], mentre si restringono le possibilità per le donne, spinte ai margini da un mercato che seleziona e scarta anche in base al genere. Si tratta di un capitale umano che “si perde per strada”, perché non viene valorizzato in tempo per conoscenze e caratteristiche possedute e non viene alimentato con la prospettiva di una giusta promozione umana e professionale. Cala di conseguenza la fiducia nel proprio Paese, mentre aumenta l’attrazione dall’estero per le maggiori e più facili possibilità di accesso ad occasioni lavorative che magari non offrono assolute certezze ma sembrano più a portata di mano e meglio rispondenti alle esigenze di autonomia dalla famiglia di origine presenti all’esordio dell’età adulta.

Va certamente riconosciuto che la mobilità appartiene ai progetti delle nuove generazioni, se consideriamo che «permette alle persone di cogliere opportunità o allontanarsi da situazioni avverse, che facilita l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e asseconda l’utile scambio di esperienze e il trasferimento di conoscenze» [18]. Prospettando passi da fare verso una serie di traguardi e proponendo nuove sfide da affrontare, la mobilità favorisce fisiologici e comprensibili progetti di crescita e formazione che hanno per certi aspetti sempre fatto parte nella storia di questa età della vita, e che la globalizzazione e la delocalizzazione produttiva hanno soltanto facilitato, mettendo sul piatto più opportunità di successo e un minor numero di difficoltà burocratiche da affrontare nell’iter progettuale.

Quanto accade in Italia presenta tuttavia delle anomalie sostanziali, e mette il nostro Paese in cima ai Paesi europei occidentali per movimenti verso l’estero per lo più senza ritorno o con ritorno assai incerto. L’attuale mobilità dei giovani italiani risente soprattutto di un difetto di fondo, è una «mobilità malata», come l’ha definita la sociologa Delfina Licata, storica curatrice del RIM per la Fondazione Migrantes: manca la possibilità del rientro, quel momento in cui quanto è stato coltivato fuori possa finalmente divenire un valore aggiunto per una possibile assunzione in Italia, e ripagare chi ha faticosamente rinunciato al sostegno familiare, economico e affettivo negli anni di estero.

Chi torna viene per lo più ricacciato indietro perché si è allontanato dai contatti presenti nel territorio, diviene paradossalmente estraneo al contesto e straniero in casa propria. Le abilità, anche linguistiche, tecnologiche e relazionali, che fuori ha maturato non sempre vengono valorizzate economicamente e professionalmente. Dovrebbe ripartire daccapo, e comunque senza speranze certe. Chi esce e trova un buon lavoro all’estero raramente pensa così di rientrare, si scommette piuttosto nella nuova destinazione, progetta un futuro, una famiglia, una stabilità personale. Lo fa talvolta con fatica e spesso anche con rabbia e amarezza per il rifiuto che avverte dal suo Paese.

La quarta emigrazione si presenta in una valutazione complessiva un movimento «asimmetrico», che configura un processo «a perdere» su tutti i fronti:

«Per emigrazione asimmetrica intendo il fatto che questa è la prima emigrazione che impoverisce i posti da cui si parte, perché non ci sono rimesse che arrivano dagli emigranti ma, al contrario, le famiglie debbono integrare con i loro risparmi il mantenimento dei figli o dei parenti. Una emigrazione, dunque, che diversamente da quelle precedenti non è fonte di “ricchezza compensativa” per il Mezzogiorno. A causa dei livelli retributivi per lo più bassi che normalmente si percepiscono nelle regioni di arrivo, e a causa della precarietà dei lavori in cui si è impegnati, questa emigrazione ha un costo economico per chi resta, spesso pesante. Le famiglie sono costrette a finanziarla, almeno in parte. Si determina così un triplice impoverimento per il Sud: quello demografico, quello delle famiglie, e quello della bilancia delle partite correnti. È una emorragia che avviene senza prospettive. A differenza della prima emigrazione di massa, quando chi tornava nei paesi di origine era anche in qualche modo portatore di una civiltà “diversa”, straordinariamente diversa da quella di partenza (e portava con sé anche soldi) oggi non ci sono le stesse ricadute economiche né sociali, né culturali»[19].

Il problema rimane complesso e non semplificabile, come si è visto fin qui. Tante le dinamiche in gioco, notevole e diversificata la pluralità dei soggetti in causa e di conseguenza altrettanto complessa la serie di retroazioni che tutto questo comporta e comporterà negli anni a venire. Non si tratta ovviamente di deporre le armi né che siamo disarmati in partenza, tutt’altro.

Un tavolo serio dei lavori nella direzione di interventi sinergici risulta necessario, e per alcuni aspetti ha già sul campo esperti in grado di sedersi con gli altri e predisporre percorsi sistemici. La normativa emanata negli anni scorsi per riportare in Italia lavoratori rimpatriati, docenti e ricercatori con alte specializzazioni e qualificazioni (nota come “rientro dei cervelli”) è stata di certo un primo passo, ma il quadro fin qui presentato ci dice che non ha dato esiti sufficienti. Così come non basta defiscalizzare i redditi di chi torna per incentivare i rientri, per quanto anche questo sia importante. Bisognerebbe piuttosto pensare ad un piano più organico e diffuso in grado di alimentare in primo luogo la fiducia nel mercato lavorativo del nostro Paese e frenare le partenze, puntare su istruzione e formazione orientate all’inserimento reale nel territorio, prospettare per le donne percorsi professionali in cui il loro apporto di genere sia ritenuto per quello che è ed è sempre stato, e cioè un valore prezioso e insostituibile per tutta la comunità. Incoraggiare i rimpatri valorizzando adeguatamente le risorse umane che chiedono di tornare in Italia. Parlare più spesso di economia circolare non solo con i giovani ma soprattutto con le imprese e le istituzioni, per lavorare sui servizi, sulle opportunità nascoste, sullo sviluppo delle risorse locali, con politiche che guardino pure alle periferie e non solo alle grandi città.

E poi alimentare il desiderio della restanza. Perché forse non cambierebbe la storia, ma certamente rappresenterebbe un valore aggiunto, una piccola luce dentro il tunnel. Che si potrebbe accendere con una maggiore attenzione a ciò che abbiamo intorno, al benessere che rischiamo di perdere quando gli orizzonti si dilatano e si allontanano, come ci suggerisce da tempo l’antropologo Pietro Clemente anche attraverso i molteplici contributi pubblicati ne “Il centro in periferia” di questa rivista. Come continua a ripetere anche Franco Arminio, poeta e paesologo, con riflessioni che non sarebbe male leggere nelle nostre scuole:

«Chi non si fida delle statistiche può valutare la situazione facendosi un giro. Quando arrivi in un paese non vedi la miseria, vedi qualcosa che si potrebbe riassumere in questo modo: c’era una volta la desolazione della miseria, adesso c’è la miseria della desolazione […]. Abitiamo luoghi diversi dello stesso smarrimento. Servono politiche contro lo smarrimento, servono azioni immediate sulla strada con le buche, sull’ospedale che non funziona, sulla scuola che chiude. Per rivitalizzare l’economia dei luoghi servono persone che sanno dove stanno e che hanno voglia di stare dove stanno. Alla fine è una questione d’amore» [20].

Dialoghi Mediterranei, n. 60, marzo 2022

Note

[1] Delfina Licata ne L’Italia e i figli del vento. Mobilità interna e nuove migrazioni, Donzelli, Roma 2022, li ha definiti «multisituati», perché la mobilità costringe i nostri giovani a diverse realtà per i ripetuti spostamenti, tanto che andrebbero rivisti in questo nuovo quadro anche i termini emigrato, espatriato, migrante per i nuovi protagonisti delle partenze.

[2] C. Bonifazi, F. Heins e E. Tucci, Dimensioni e caratteristiche della nuova emigrazione italiana, «Quaderni di Sociologia», n. 86-LXV, Rosenberg & Sellier, Torino 2021: 9-30.

[3] Aurélien Moreau, Le migrazioni in teoria. Alcuni modelli in sintesi, SCRIS, Losanna 2009: 22-28.

[4] C. Bonifazi, F. Heins e E. Tucci, Dimensioni e caratteristiche della nuova emigrazione italiana, cit.

[5] Fondazione Migrantes della CEI, Rapporto Italiani nel Mondo 2022 (a cura di Delfina Licata), Tau Editrice, Todi 2022.

[6] Fondazione Migrantes della CEI, Rapporto Italiani nel Mondo 2021 (a cura di Delfina Licata), Tau Editrice, Todi 2021.

[7] C. Bonini e I. Sales, Migranti italiani. L’esodo che non vediamo, «La Repubblica», 28 aprile 2022. Nella ricostruzione storiografica la prima fase, definita “grande emigrazione” perché la più copiosa per numero di partenze, include il periodo che va dalla fine dell’Ottocento al 1915; la seconda fase si riferisce al periodo tra le due guerre mondiali; la terza si apre con il secondo dopoguerra e prosegue fino agli anni Settanta del Novecento, quando inizia a fare i conti con il processo opposto di immigrazione in Italia. In tale quadro cronologico, la quarta fase è quella in corso, con numeri importanti dal 2006.

[8] C. Greco, La pandemia non frena la fuga dalla Sicilia. “Le opportunità non si trasformano in reddito”, «LA SICILIA», 13 febbraio 2022.

[9] In base ai dati RIM 2022 oggi vivono in Sicilia 4.801.468 abitanti, mentre risiede all’estero il 16,4 per cento dei siciliani, con 808.844 registrazioni. In venti comuni il numero degli iscritti in AIRE è superiore a quello dei residenti, e tre di essi si attestano su percentuali tra il 200 e il 300 per cento nel rapporto con chi è rimasto in paese: per Acquaviva Platani 281,7 per cento, per Sant’Angelo Muxaro 220,5 per cento, per Basicò 205 per cento.

[10] C. Bonini e I. Sales, Migranti italiani. L’esodo che non vediamo, cit.

[11] Eurispes, Rapporto Italia 2022, Rubbettino, Soveria Mannelli 2022.

[12] Fondazione Migrantes della CEI, Rapporto Italiani nel Mondo 2022 (a cura di Delfina Licata), cit.

[13] Ibidem

[14] C. Bonini e I. Sales, Migranti italiani. L’esodo che non vediamo, cit.

[15] G. Mietta, Genova, cercasi operatore super-qualificato per il Museo dell’emigrazione. Sei mesi di lavoro. La paga? Gratis, «Corriere della Sera», 24 gennaio 2023, apre il suo articolo su un bando per una nuova figura da assumere nella struttura museale con queste parole: «Capacità di utilizzo di Excel e di programmi di videoscrittura, perfetta conoscenza dell’inglese, anzi, possibilmente madrelingua, buona conoscenza della storia della migrazione italiana dal 1800 agli anni 2000, pratica nella condivisione di contenuti sui social media. Sono le non trascurabili competenze che vengono richieste a chi vorrà lavorare — gratis — per il “Muma”, la rete pubblica dei musei del mare di Genova […]». Si tratta solo di un esempio, il più recente e anche il più paradossale se si considera l’istituzione interessata all’assunzione, non dissimile da tantissime altre offerte, magari con rigorosa selezione preliminare, che ormai sono proposte quotidianamente ai nostri giovani in cerca di lavoro.

[16] Fondazione Migrantes della CEI, Rapporto Italiani nel Mondo 2022 (a cura di Delfina Licata), cit.

[17] Maurizio Caserta, docente di Economia politica presso l’Università di Catania, riconduce la difficoltà di avvio delle imprese in Sicilia anche alla presenza di una elevata corruzione che si nutre dei possibili vantaggi maturati dai singoli, che vedono di conseguenza poco remunerate le loro fatiche e i loro meriti. Il docente aggiunge la grave situazione delle infrastrutture e dei servizi: «Trasporti, giustizia, sanità, educazione, formazione di base e professionale. Tutte queste cose hanno indicatori al Sud peggiori di quelli del Nord […]», in C. Greco, La pandemia non frena la fuga dalla Sicilia. “Le opportunità non si trasformano in reddito”, «La Sicilia», 13 febbraio 2022.

[18] M. Livi Bacci, La mobilità è un valore, ma l’Europa non ne approfitta, «Neodemos.info», 5 aprile 2019.

[19] I due termini sono utilizzati da C. Bonini e I. Sales, Migranti italiani. L’esodo che non vediamo, «La Repubblica», 28 aprile 2022, in riferimento al quadro socioeconomico e antropologico che la nuova emigrazione presenta e prospetta. Le partenze non sono compensate da risorse economiche in entrata né da ingressi tali da far ripartire la natalità, e così la popolazione residente invecchia e i paesi si svuotano. Chi parte e lascia l’Italia vive a sua volta «il doppio rammarico di non potersi rendere totalmente autonomo né di fare qualcosa per migliorare i luoghi da cui si va via». In definitiva, per nessuno si registra un guadagno reale.

[20] Franco Arminio, Salvare i paesi, «L’Espresso», 29 novembre 2021.

__________________________________________________________________________

Grazia Messina, docente di Storia e Filosofia con Master in “Economia della Cultura” (Università Roma Tor Vergata). È direttrice della ricerca scientifica nel Museo Etneo delle Migrazioni di Giarre (CT) per la Rete dei Musei siciliani dell’Emigrazione. Ha curato i testi Migranti (2005), L’emigrazione dalla zona ionico-etnea (2006), European Migration in XX century (2007), Quando partivano i bastimenti (2009). È autrice di saggi editi su riviste e volumi collettanei. Nel 2022 ha scritto con Antonio Cortese La Sicilia Migrante, pubblicato con sostegno della Fondazione Migrantes.

______________________________________________________________

Article printed from Dialoghi Mediterranei: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM

URL to article: https://www.istitutoeuroarabo.it/DM/la-quarta-emigrazione-italiana-silenziosa-e-asimmetrica/

Click here to print.