di Pietro Li Causi [*]

A pensarci bene, il fronte dell’ambientalismo contemporaneo è meno compatto di quanto si creda. Da un lato, ci sono le retoriche dello sviluppo sostenibile, divenute per molti versi egemoni in un mondo occidentale fiducioso di poter mitigare gli effetti devastanti dell’industrializzazione e del neoliberismo con le cosiddette ‘politiche verdi’ e con l’impiego – in vista della riduzione dell’impatto delle attività umane sull’ambiente – della stessa tecnoscienza che, dall’Ottocento in poi, è stata spesso causa di disastri di dimensioni apocalittiche. Dall’altro lato, quasi all’estremo opposto, ci sono correnti di pensiero come la Deep Ecology che mettono la natura al centro senza se e senza ma, e che arrivano finanche a ipotizzare il suicidio di massa della specie umana al fine di salvaguardare la vita sul pianeta Terra.

Ad un estremo, dunque, c’è un progressismo tecnocratico e mercatista che si limita a cercare di mitigare i modelli di sviluppo invalsi; all’altro estremo, c’è, invece, un conservazionismo che, dietro il velo della critica all’antropocentrismo, spinge all’eccesso certe tendenze eco-centriche già presenti nell’ambientalismo tradizionale. In mezzo a questi due estremi, poi – se escludiamo la follia dei negazionisti, che ritengono che la minaccia ecologica e il cambiamento climatico non esistano –, ci sono anche posizioni più sfumate e meno nette, ma non meno critiche. Si pensi ad esempio al conservazionismo di Edward O. Wilson, che in un suo saggio visionario ha proposto addirittura di riservare solo il 50% del pianeta alle attività antropiche, destinando il restante 50% ad una immensa riserva naturale che ospiti tutte le altre forme di vita animale e vegetale [1].

Quanto agli antichi, anche loro si sono macchiati di alcuni dei più grandi disastri ambientali della storia: pensiamo, ad esempio, ai Romani, responsabili della deforestazione di parte dell’Africa, della decimazione delle specie usate negli spectacula, dell’inquinamento di diversi fiumi [2]. E tuttavia, anche loro avevano qualcosa di simile all’idea di una ‘natura incontaminata’. Il punto è però che, come si cercherà di mostrare nel presente contributo, l’idea di una natura intatta e primigenia presentava esiti che, alla luce delle attese che si sono imposte nel nostro immaginario, potrebbero rivelarsi sorprendenti.

Il selvatico senza le terre selvagge?

Il selvatico senza le terre selvagge?

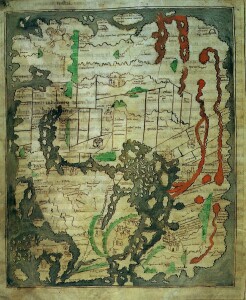

È infondata la notizia che vuole che gli antichi romani usassero la locuzione hic sunt leones per segnare, sulle loro mappe, la presenza di zone ancora inesplorate del mondo, come a voler marcare nettamente la linea che separa lo spazio civilizzato dalle terre selvagge. Locuzioni simili, in realtà, compaiono piuttosto tardi nella storia della cartografia, e, per quanto ne sappiamo, l’unica attestazione antecedente all’era moderna risale a una carta del mondo del X secolo, vergata su un codice della Periegesis Prisciani. In questa carta, appunto, la zona compresa fra la costa orientale dell’Asia e le terre di Gog e Magog – popolazioni immaginarie di nemici di Dio – è segnata con il disegno di un leone che sembra incedere con proverbiale fierezza, con annessa la seguente didascalia: hic abundant leones [3].

Il fatto che le carte geografiche antiche fossero prive di leoni, però, non significa che presso i Romani – e ancora prima presso i Greci – non si avvertisse una differenza netta fra le terre conosciute e le terre sconosciute o poco conosciute, fra le regioni ad alto tasso di antropizzazione e quelle dove la natura era pressoché incontaminata.

La distinzione fra domestico e selvatico operava, del resto, come uno dei punti cardine delle classificazioni popolari dei Romani e dei Greci, i quali, diversamente da come tendiamo a fare noi oggi, non separavano così nettamente gli umani dagli altri animali: gli uomini, al pari di cicogne, ricci, lepri, leoni, pecore, erano inclusi anche loro nelle classi degli zoa (in greco, ‘esseri muniti di vita’) e degli animalia (in latino, ‘esseri muniti di soffio vitale’). Più importante, semmai, era l’opposizione fra la sfera del domestico, che comprendeva tutte le specie prossime all’uomo (cani, ovini, bovini, suini, equidi) e quella del selvatico dei theres (in greco) e delle ferae (in latino), categorie nelle quali erano incluse sia le bestie feroci (leoni, orsi, lupi), sia gli animali elusivi (i cervi, le gazzelle, le alci) [4].

Aggettivi come ferus o semiferus o, in greco, theriodes, poi, potevano essere associati a uomini o a intere popolazioni collocate nelle frange estreme dello spazio o del tempo, il cui grado di civilizzazione era nullo o comunque basso. Si pensi, ad esempio, a popoli esotici e lontani come i Canarii, di cui si pensava che si cibassero di sola carne cruda, i Pigmei, che – così si credeva – combattevano costantemente contro le gru, i Satiri del monte Atlante, che degli omonimi satiri del mito condividevano, a quanto si diceva, le fattezze, o anche ai popoli vissuti nei tempi preistorici [5].

Aggettivi come ferus o semiferus o, in greco, theriodes, poi, potevano essere associati a uomini o a intere popolazioni collocate nelle frange estreme dello spazio o del tempo, il cui grado di civilizzazione era nullo o comunque basso. Si pensi, ad esempio, a popoli esotici e lontani come i Canarii, di cui si pensava che si cibassero di sola carne cruda, i Pigmei, che – così si credeva – combattevano costantemente contro le gru, i Satiri del monte Atlante, che degli omonimi satiri del mito condividevano, a quanto si diceva, le fattezze, o anche ai popoli vissuti nei tempi preistorici [5].

Ad esplorare i testi dell’antichità che a noi sono giunti, però, non troveremo mai aggettivi equivalenti al nostro ‘selvaggio’ associati a sostantivi come ‘terra’ o ‘regione’. Gli antichi, cioè, pur avendo ben chiaro che ci fossero alcune zone vergini del mondo infestate da bestie feroci o anche popolate da umani per niente o poco civilizzati, non avevano sviluppato un concetto analogo a quello della nostra wilderness, utilizzato a partire dal XVIII secolo per indicare romanticamente la natura nel suo complesso in uno stato primigenio e totalmente incontaminato dalla civilizzazione [6].

Le periferie del mondo e il determinismo climatico ambientale

Le periferie del mondo e il determinismo climatico ambientale

Fertile per pensare le differenze fra le forme di vita, la polarità domestico vs. selvatico non era dunque marcatamente applicabile, per i Greci e i Romani, alle regioni del mondo, per le quali risultava invece particolarmente produttiva, piuttosto, la polarità centro vs. periferia [7]. Per comprendere al meglio le logiche in gioco, si può chiamare in causa il modello, largamente diffuso nel mondo antico, del cosiddetto ‘determinismo climatico-ambientale’, elaborato a partire da una tradizione scientifica riconducibile ad Ippocrate (V-IV sec. a. C.) e alla sua scuola. Nel trattatello sulle Arie, Acque e Luoghi, in particolare, il mondo conosciuto era diviso in caselle distinte, le cui caratteristiche climatiche (caldo, freddo, secco, umido) corrispondevano – secondo un rapporto tendenzialmente biunivoco – alle diverse peculiarità, fisiche e antropiche, degli uomini che vi abitavano (il cui sangue e la cui complessione, per reazione, potevano essere più o meno freddi, più o meno caldi, più o meno secchi, più o meno umidi). Destinatari del trattato naturalmente erano i medici che, preso atto della conformazione igro-termica di una determinata casella e dei popoli che vi abitavano, avrebbero potuto farsi un’idea delle malattie endemiche presenti in essa e, naturalmente, di come curarle [8].

La divisione del mondo in caselle di Arie, Acque e Luoghi era policentrica. Anche se qua e là trasparivano alcuni pregiudizi etnografici duri a morire in seno al mondo ellenico nei confronti di popoli non greci, sui luoghi non venivano espressi apertamente giudizi di valore. Non c’era una regione manifestamente migliore e una peggiore. Solo regioni diverse cui corrispondevano strutture fisiche e malattie diverse.

Le cose cambiano con Aristotele, che associa al modello del determinismo climatico l’idea del ‘giusto mezzo’ (in greco, la mesotes) [9]. In nessuna delle sue opere c’è una classificazione esplicita dei luoghi del mondo, e tuttavia, soprattutto dalle sue opere biologiche emerge implicitamente una concezione che vede nella Grecia il centro del mondo: in Grecia – questa è l’idea che traspare in controluce dalle pagine di alcune opere aristoteliche – il clima e la natura operano in maniera temperata e regolare, vivono i tipi umani migliori e ci sono pochissimi animali feroci. Sarà la stessa cosa che diranno più tardi, e ben più esplicitamente, autori romani come Vitruvio (I sec. a. C.), Virgilio (I sec. a. C.) e Plinio il Vecchio (I sec. d. C.), che però, al posto della Grecia, collocheranno a Roma e in Italia il centro climatico del mondo [10].

Le cose cambiano con Aristotele, che associa al modello del determinismo climatico l’idea del ‘giusto mezzo’ (in greco, la mesotes) [9]. In nessuna delle sue opere c’è una classificazione esplicita dei luoghi del mondo, e tuttavia, soprattutto dalle sue opere biologiche emerge implicitamente una concezione che vede nella Grecia il centro del mondo: in Grecia – questa è l’idea che traspare in controluce dalle pagine di alcune opere aristoteliche – il clima e la natura operano in maniera temperata e regolare, vivono i tipi umani migliori e ci sono pochissimi animali feroci. Sarà la stessa cosa che diranno più tardi, e ben più esplicitamente, autori romani come Vitruvio (I sec. a. C.), Virgilio (I sec. a. C.) e Plinio il Vecchio (I sec. d. C.), che però, al posto della Grecia, collocheranno a Roma e in Italia il centro climatico del mondo [10].

L’idea di centro, però, comporta anche l’esistenza della periferia. Mano a mano che ci si allontana dalla Grecia o da Roma, gli antichi tendono a pensare che le regole della natura si vadano sgranando, fino a virare verso l’eccesso e l’aberrazione (e gli eccessi, nella teoria del ‘giusto mezzo’, sono sempre da evitare). Ecco dunque che, nelle periferie del mondo, il clima può essere o iperbolicamente caldo (a sud) o eccessivamente freddo (a nord), e i tipi umani e le forme di vita in generale presentano una complessione e un comportamento di fatto lontanissimi dalla norma, fino al punto da apparire contro natura [11].

La vulgata deterministica, ad esempio, pensa che a un clima eccessivamente caldo siano associati tipi umani tendenzialmente molli ed effeminati, e quindi poco abili in battaglia, ma, di contro, terribilmente astuti (come, ad esempio, i Numidi del Bellum Iugurthinum di Sallustio); al contrario, nei climi eccessivamente freddi si pensa che nascano uomini focosi, battaglieri, capaci di resistere a ogni fatica e a ogni privazione, ma tendenzialmente stupidi (così erano visti, dai Romani, i Germani). Gli uomini che vivono nel centro (i Greci per i pensatori greci, i Romani per gli scrittori romani) godono invece di temperature miti e ben temperate, in cui il caldo, il freddo, il secco e l’umido sono perfettamente equilibrati fra loro, così da determinare, negli uomini, il giusto grado di coraggio (che non diventa mai l’audacia dei Germani) e di intelligenza (che non diventa mai l’astuzia infida dei popoli africani) [12].

Le diverse caratteristiche climatiche dei luoghi, tuttavia, non influenzano soltanto gli uomini, bensì anche le altre forme di vita: nelle terre estremamente fredde la vita tende a riprodursi con estrema difficoltà, e, laddove alligna, presenta tutte le caratteristiche minacciose di cui sono dotati i popoli indomabili del nord (si pensi a quegli animali giganteschi e spaventosi che sono gli uri, descritti da Cesare) [13]; nelle periferie estremamente calde, invece, c’è un rigoglio e una varietà multiforme di specie animali e vegetali. Alcune di esse sono semplicemente variopinte, multiformi e bizzarre (i pappagalli, ad esempio, o gli elefanti) o di dimensioni spropositate (si pensi alle pecore indiane giganti descritte da Ctesia nei suoi Indikà) [14], altre sono invece decisamente pericolose.

In effetti, anche se nelle loro carte geografiche e nei loro itineraria non si trovano mai locuzioni come hic sunt leones, è comunque innegabile che le mappe mentali dei Greci e dei Romani sono davvero popolate – soprattutto per quello che riguarda regioni ‘estreme’ e lontanissime dal centro come l’India o l’Etiopia – non solo da leoni e tigri, ma anche dal feroce asino indiano unicorno (l’antenato, per molti versi, dell’unicorno medievale) [15], o addirittura dai grifoni e dal manticora, bestia favolosa dotata di corpo di leone, volto di uomo con triplice fila di denti, coda di scorpione che saetta dardi simili a quelli dell’istrice, e finanche da popolazioni di umani mostruosi [16]: i Monoftalmi, dotati di un occhio solo, gli Sciapodi, capaci di proteggersi dal sole facendosi ombra con i loro enormi piedi, gli Scirati, privi arti inferiori e superiori, che strisciano come serpenti [17]. Insomma, anche se i Greci e i Romani non avevano un equivalente linguistico del nostro ‘terre selvagge’, quelle che per loro erano le periferie estreme del mondo erano comunque qualcosa di simile, e in esse vivevano creature molto ma molto simili a quelle partorite dalla fervida immaginazione dell’illustratore americano Maurice Sendak, autore del fantastico – in tutti i sensi – Where the Wild Things Are.

Luoghi solitari, disabitati, orridi

Luoghi solitari, disabitati, orridi

Come si è visto, quelle che noi chiameremmo ‘terre selvagge’ sono piuttosto connotate, dai Greci e dai Romani, come ‘terre estremamente periferiche’ o anche come ‘estremamente calde’ o ‘estremamente fredde’. L’opposizione centro-periferia, tuttavia, non è l’unica che permette agli antichi di immaginare i luoghi dove regna la natura incontaminata (che, per inciso, è anche una natura deviante rispetto alla norma ideale). Se pensiamo ad un termine come oikoumene greco, da cui deriva il nostro ‘ecumene’, traducibile alla lettera come ‘abitato’, comprendiamo, appunto, che un’altra dicotomia fortemente produttiva è quella che distingue i luoghi occupati dagli uomini (e dunque antropizzati) dai luoghi disabitati, o comunque inospitali.

I Romani, in particolare, hanno due termini fortemente evocativi in proposito. Uno è solitudines (‘luoghi solitari’), per indicare sia i deserti privi di vita e di vegetazione che, più in generale, le regioni in cui non c’è traccia dell’uomo [18]. L’altro è l’aggettivo horridus (‘che suscita orrore’, ‘orrifico’) associato a sostantivi come locus. Loca horrida, in particolare, sono le cime delle montagne, o anche le foreste, le selve e i boschi, luoghi oscuri e labirintici popolati, in genere, da presenze potenzialmente minacciose o comunque primordiali (i satiri, le ninfe) e infere [19]. È nell’oscurità di un bosco che Ila, specchiandosi in uno stagno, viene rapito dalle ninfe [20], è nel silenzio di una gelida radura coperta dalle ombre di una fitta selva che Narciso si lascia ammaliare dal suo stesso riflesso, è in un bosco che Atteone, dopo aver guardato Artemide fare il bagno nuda, viene prima trasformato in cervo e poi fatto a pezzi dai suoi stessi cani [21], è sulla cima del monte Citerone che ha inizio l’avventura tragica di Edipo e che Penteo viene fatto a pezzi dalle Baccanti [22].

I loca horrida, peraltro, non sono cioè soltanto il luogo dell’assoluta alterità non-umana, ma sono anche quei posti dove l’uomo stesso, una volta penetratovi, rischia di trasformarsi in questa alterità, ora trasformandosi in fiore, ora in animale, ora – come nel caso di Agave – in madre selvaggia che fa a pezzi il proprio stesso figlio [23]. Ancora una volta, niente di più lontano dall’idea della wilderness che si è andata affermando a partire dall’immaginario del romanticismo americano che idealizza i paesaggi mozzafiato della natura incontaminata e li vede come fonte di una purezza che ispira reverenza religiosa. Se c’è un paesaggio che i Greci e i Romani amano, in altri termini, non è quello dello Yellowstone – che, immagine ‘commodificata’, spopola come soggetto degli sfondi dei nostri personal computer –, non è quello delle riserve naturali e dei parchi nazionali, svuotati completamente dalla presenza umana e spesso sottratti con la forza, per effetto di decisioni politiche eco-centriche, ma anche classiste e misantropiche, agli indigeni che usavano trarre da essi il loro sostentamento [24]. I Romani e i Greci, in altri termini, avvertono la natura selvaggia sì come ‘altra’ e sacra; si tratta, però, di una sacralità perturbante [25]. La natura che amano è piuttosto quella domata dall’uomo, quella tappezzata di campi coltivati e di fattorie – le villae – che danno una regola e una direzione al territorio, e che lo sottraggono al caos e alla minaccia del ferino [26].

Quello che emerge da questa veloce rassegna è che, per gli antichi Greci e gli antichi Romani, l’idea di una natura incontaminata e selvaggia poteva essere percepita non tanto come un valore, quanto come una minaccia perturbante; il che – sia detto per inciso – rappresenta una sfida a certi nostri modi abituali di pensare. Nel loro immaginario, la natura ‘positiva’, come si è visto, è sempre quella dominata dall’uomo, e l’armonia fra l’uomo e la natura si può realizzare, ad esempio, nella villa, pensata come luogo di ordine e misura [27]. Un ordine e una misura che, tuttavia, implicano non solo l’addomesticamento delle piante, ma anche – e forse soprattutto – lo sfruttamento degli animali e la violenza interspecifica (i Romani, ad esempio, sono stati i primi a sperimentare la pratica di allevare i polli in batteria) [28]. Anche l’immaginario della fattoria, con tutto quello che comporta, è tuttavia da prendere come una sfida nei confronti di un’idealizzazione eccessiva del paesaggio incontaminato, che, dall’Ottocento in poi, ha causato ogni forma di sopruso ai danni di molte comunità indigene, espropriate delle loro terre nei grandi parchi nazionali.

In fondo, la risoluzione di alcune delle nostre contraddizioni, potrebbe anche passare da un confronto con l’antico, e le conclusioni sul nostro rapporto con i nostri ecosistemi e con le altre specie animali sono ancora – e non sarà semplice farlo – tutte da scrivere.

Dialoghi Mediterranei, n. 67, maggio 2024

[*] Il presente testo è una versione ampliata e rimaneggiata di Pietro Li Causi, Le ‘terre selvagge’ nel mondo antico, in Valeria Maggiore (a cura di), Ripensare il rapporto fra l’essere umano e la natura nell’epoca dell’Antropocene, Plumilia, Bagheria 2024: 60-66.

Note

[1] Cfr. Edward Wilson, Metà della Terra. Salvare il futuro della vita, Codice edizioni, Torino 2016. Quanto alle retoriche e ai tropi impiegati nell’ambito del discorso ambientale contemporaneo, cfr. ad es. Greg Garrard, Ecocriticism. The New Critical Idiom, New York, London 2014.

[2] Per un quadro sulle questioni ambientali relative al mondo antico cfr. ad es. Orietta Dora Cordovana, Gian Franco Chiai (a cura di), Pollution and the Environment in Ancient Life and Thought, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 2017.

[3] Il testo della Periegesi di Prisciano, grammatico latino vissuto a cavallo fra il V e il VI sec., è stato edito da Karl Müller (ed.), Geographi Graeci Minores, Cambridge University Press, Cambridge 2015: 190 ss. Per la Cotton Map, cfr. ad es. Helen Appleton, The northern world of the Anglo-Saxon mappa mundi, in «Anglo-Saxon England» 47, 2018: 275-305. Per Gog e Magog, cfr. invece, ad es., Leone Tondelli, Gog e Magog, «Enciclopedia Treccani Online» (https://www.treccani.it/enciclopedia/gog-e-magog_(Enciclopedia-Italiana)/ e relativa bibliografia.

[4] Cfr. Pietro Li Causi, Gli animali nel mondo antico, Il Mulino, Bologna 2018: 11 ss. e relativa bibliografia. In particolare, per la centralità classificatoria della polarità domestico vs. selvatico, cfr. ad es. Arnaud Zucker, Aristote et les classifications zoologiques, Peeters, Louvain-la-Neuve 2005: 341 ss.

[5] Di tutti questi popoli parla ad es. Plinio il Vecchio nella Naturalis historia (5.15 per i Canarii; 4.44; 5.109; 6.70; 6.188; 7.27; 10.58 per i Pigmei; NH 5.44 e 46 per i Satiri del monte Atlante). Per l’etnografia pliniana, cfr. spec. Trevor Murphy, Pliny the Elder’s Natural History. The Empire in the Encyclopedia, Oxford University Press, Oxford 2004: 77 ss. L’esistenza dei Pigmei e delle loro guerre continue contro le gru era già attestata nei poemi omerici (cfr. Il. 3.5 s.) e viene ripresa da Ctesia di Cnido, in Felix Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker (FrGrHist), Brill, Leiden 1926-1999: 688 Fr. 45.21; F45 α-γ. Per un elenco di popoli considerati semiferi, cfr. ad es. anche Pomponio Mela, Chorographia, 1.23.

[6] Per una storia della nozione di wilderness intesa come natura pura e incontaminata, Greg Garrard, Wilderness, in Id., op. cit.: 66 ss.

[7] Per le periferie del mondo, e per gli esseri paradossali che le popolano, James E. Romm, The Edges of the Earth in Ancient Thought: Geography, Exploration, and Fiction, Princeton University Press, Princeton 1992, Pietro Li Causi, Sulle tracce del manticora. La zoologia dei confini del mondo in Grecia e a Roma, Palumbo, Palermo 2003.

[8] Un’edizione italiana dotata di agile commento del trattatello ippocratico è curata da Luigi Bottin (Ippocrate, Arie Acque Luoghi, Marsilio, Venezia 1986). Più in generale, per il cosiddetto ‘determinismo climatico-ambientale’ nel mondo antico, cfr. ad es. Maria Michela Sassi, La scienza dell’uomo nella Grecia antica, Bollati Boringhieri, Torino 1988; Renato Oniga, I paradigmi della conoscenza etnografica nella cultura antica, in «Quaderni del ramo d’oro» 2, 1998: 93-121; Federico Borca, Luoghi, corpi, costumi. Determinismo ambientale ed etnografia antica, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2003; Pietro Li Causi, Le immagini dell’altro a Roma (e il determinismo climatico-ambientale), Arti Grafiche Corrao, Trapani 2008.

[9] Il modello ippocratico non sembra presentare esiti manifestamente etnocentrici (cfr. Borca, op. cit.: 77 s.); cosa, questa, che invece accade in autori posteriori quali ad es. Platone (Repubblica 435 e-436 a) e Aristotele (Politica 1327 b 20 ss.; Etica Nicomachea 1148 b 19 ss.) o, a Roma, in autori come Vitruvio (De architectura 6.3-9), che si riallaccia, a sua volta, a Posidonio (frr. 71 e 72 Theiler).

[10] Cfr. Vitruvio (De architectura 6.3-9), per cui cfr. ad es. Elisa ROMANO, La capanna e il tempio: Vitruvio o dell’architettura, Palumbo, Palermo 1990: 26 ss. e Pierre Gros, Antonio Corso, Elisa Romano (a cura di), Vitruvio, De architectura, Einaudi, Torino 1997: 871 ss. Il tema dell’Italia come centro climatico positivo del mondo emerge in autori come Virgilio (Georgiche 2. 149 ss.); Varrone (Res rusticae 1.2.3 ss.); Plinio il Vecchio (Naturalis historia 3.39-42; 37.201-203).

[11] A tale proposito, cfr. ad es. Li Causi, Le immagini dell’altro, op. cit.: 23 ss.

[12] Per la digressione sui Numidi in Sallustio, cfr. Bellum Iugurthinum 17-18 (su cui ad es. Renato Oniga, Sallustio e l’etnografia, Giardini, Pisa 1995; Li Causi, Le immagini dell’altro, op. cit.: 11 ss.). Per le rappresentazioni della Germania e dei Germani, cfr. ad es. Federico Borca, I Romani e la Germania, Lampi di Stampa, Milano 2004.

[13] Per gli uri, cfr. Cesare, De bello Gallico 6.28.

[14] Cfr. Ctesia FrGrHist 688 F 45.27. Cfr. anche, ad es., Eliano, De natura animalium 3.3; Aristotele, Historia animalium 606 a 8 ss.

[15] Cfr. ad es. Ctesia, FrGrHist 688 Fr. 45.45; Aristotele, Historia animalium 488 a 26; De partibus animalium in PA 643 b 5; Giulio Polluce, Onomasticon 1.211; Antigono di Caristo, Historiae mirabiles 66.1; Plinio il Vecchio, Naturalis historia 11.255; Eliano, De natura animalium 4.52, per cui cfr. ad es. Pietro Li Causi, Da Ctesia ad Aristotele: i primi passi dell’unicorno nel mondo della ‘realtà’, in «ClassicoContemporaneo – Orizzonti», 5, 2019: 19-51 e Id., Gli unicorni prima dell’unicorno: uno sguardo etno-biologico sulla fauna esotica dei Greci e dei Romani, in «ClassicoContemporaneo – Orizzonti» 7, 2021: 82-118.

[16] Per i grifoni cfr. ad es. Erodoto, Storie 3.116 e 4.13; Ctesia, FrGrHist 688 Fr. 45-26; Eliano, De natura animalium 4.27; Pomponio Mela, Chorographia 2.1; Plinio il Vecchio, Naturalis historia 7.2.1; Filostrato, Vita di Apollonio di Tiana, 3.48; per il manticora, cfr. ad es. Ctesia, FrGrHist 688 Frr. 45.15 e 45dα; 45dβ; F45dδ; Aristotele, Historia animalium 501 a 24 ss.; Plinio il Vecchio, Naturalis historia 8.75 e 107; Eliano, De natura animalium 4.21; Pausania 9.21.4 (cfr. Li Causi, Sulle tracce del manticora, op. cit.).

[17] Per i Monoftalmi cfr. ad es. Ctesia, FrGrHist 688 Fr. 51b; per gli Sciapodi, cfr. ad es. Ctesia, FrGrHist 688 F 51 a; Plinio il Vecchio, Naturalis historia 7.23; per gli Scirati, cfr. ad es. Plinio il Vecchio, Naturalis historia 7.25.

[18] Solo per fare alcuni esempi, cfr. Cesare, De bello Gallico 6.23; Cicerone, Pro Archia 19; De re publica 6.20; De divinatione 2.45; Sallustio, Bellum Iugurthinum 74; Tacito, Annali 6.6.

[19] L’espressione loca horrida è usata esplicitamente nell’Antiope di Pacuvio (fr. 1b Ribbeck). Una memoria del verso pacuviano sembra comunque riverberarsi ad es. anche in Ovidio, Epistulae ex Ponto 1.3.84; Igino, Fabulae 8; Seneca, Consolatio ad Helviam matrem 6.5; Velleio Patercolo, Historia Romana 2.11.1. Per la Germania e le sue foreste come loca horrida, F. Borca, I Romani e la Germania, Milano 2004. Più in generale, per i loca horrida nella letteratura Latina, cfr. Aneta Klisicz e Joanna Komorowska, The Ecology and Aesthetics of loca horrida, in Christopher Schliephake (ed.), Ecocriticism, Ecology, and the Cultures of Antiquity, Routledge, New York and London 2017: 45-59.

[20] La versione più nota del mito di Ila è in Apollonio Rodio, Argonautiche 1.122 ss. e 1240 ss. (ma cfr. ad es. anche Virgilio, Ecloghe 6.25; Georgiche 3.1; Ovidio, Ars amandi 2.110; Diodoro Siculo 4.37.1; Apollodoro, Biblioteca 1.9.19).

[21] La versione più nota del mito di Atteone è quella raccontata da Ovidio in Metamorfosi 3.138-259, per cui si rimanda, anche per un raffronto con le versioni precedenti del mito, al commento di Alessandro Barchiesi, Giampiero Rosati (a cura di), Ovidio, Metamorfosi, libri III-IV, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori 2007, ad l.

[22] Cfr. ad es. Sofocle, Edipo Re, 1020 ss. Per Edipo come “figlio del Citerone” cfr. ad es. Maurizio Bettini, Giulio Guidorizzi, Il mito di Edipo, Einaudi, Torino 2004: 33 ss. e 89. Per il mito di Penteo fatto a pezzi dalla madre Agave e dalle Baccanti sul Citerone, cfr. ad es. Euripide, Baccanti 918 ss.; Diodoro Siculo 4.3; Ovidio, Metamorfosi 3.701-733; Ibis 531 s.; Orazio, Satire 2.3.303 s.; Pausania 1.20.3; 2.2.6-7; Apollodoro, Biblioteca 3.5.2; Valerio Flacco, Le Argonautiche, 3.260-283: 7.301-304; Igino, Fabulae 184; Filostrato, Imagines 1.18. Centrale è poi la figura di Penteo nelle Dionisiache di Nonno di Panopoli.

[23] Cfr. n. prec. per il mito di Penteo.

[24] Per una storia della nozione di wilderness intesa come natura pura e incontaminata, Greg Garrard, Wilderness, in Id., Ecocriticism. The New Critical Idiom, Routledge, New York, London 2014: 66-92.

[25] Cfr. ad es., sul paesaggio nel mito, Richard Buxton, La Grecia dell’immaginario, La Nuova Italia Scientifica, Firenze 1997: 93 ss.

[26] Cfr. a tale proposito Borca, Confrontarsi con l’altro, op. cit: 17 ss.

[27] Per l’immaginario letterario dell’abitare a Roma si vedano ad es. i contributi contenuti in Mario Citroni, Mario Labate, Gianpiero Rosati (a cura di), Luoghi dell’abitare, immaginazione letteraria e identità romana. Da Augusto ai Flavi, Edizioni della Normale, Pisa 2019.

[28] Cfr. ad es. Columella, 8.7.12, su cui cfr. Li Causi, Gli animali nel mondo antico, op. cit.: 125 s.

_____________________________________________________________

Pietro Li Causi, ricercatore in Lingua e letteratura latina presso l’Università di Roma “La Sapienza”, dove è anche responsabile del progetto “Breaking the Silence: Exploring Human-Animal Interactions in the Classical World”, è autore di numerosi contributi sulla storia della letteratura e sull’antropologia del mondo antico, si è occupato di Aristotele, Plutarco, Ovidio, Plinio il Vecchio, Seneca, dell’etno-zoologia e della paradossografia dei Greci e dei Romani e di antropologia del dono nel mondo romano. Ha recentemente pubblicato In principio erano i mostri (in Schibboleth 2022), Gli animali nel mondo antico (Il Mulino 2018) e ha curato, assieme a Roberto Pomelli, L’anima degli animali (Einaudi 2015). Per i tipi della Palumbo, ha pubblicato Sulle tracce del manticora (2003), Generare in comune (2008) e Il riconoscimento e il ricordo (2012). Nel 2021 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per la docenza di prima fascia in Lingua e letteratura latina.

______________________________________________________________