di Alberto Giovanni Biuso

Il morire determina ogni vita. Per gli umani esso si struttura non soltanto come destino inevitabile nel che e indeterminato nel quando ma anche come tessuto simbolico dal quale germinano le religioni, gorgoglia l’angoscia, si quieta ogni psiche.

Anche questo vuol dire il Coro delle Supplici (Ἱκέτιδες): «Nel mondo degli uomini non c’è nulla che sia felice fino al termine» (223) [1]. La morte è così importante per la nostra specie da riservare ai defunti – e cioè a delle entità nelle quali è dissolta la persona – onori analoghi se non superiori a quelli dedicati ai viventi. La sensibilità verso i morti è pervasiva delle civiltà antiche e ha in questa tragedia una testimonianza assai evidente.

Le madri degli eroi argivi morti a Tebe, combattendo a favore di Polinice contro suo fratello Eteocle, implorano Teseo, signore di Atene, di aiutarle a recuperare i cadaveri che il re di Tebe, Creonte, ha deciso rimangano all’aria e alle fiere. Teseo rimprovera il re Adrasto di aver mosso troppo facilmente e imprudentemente guerra a Tebe. Come dichiara un araldo, «la speranza è una gran brutta cosa pei mortali: spinge l’ira agli eccessi, e spesso induce a guerra le città» (229). Il vecchio re di Argo riconosce la propria follia ed è rassegnato al rifiuto. Interviene però a favore delle supplici la madre di Teseo, che il figlio ascolta. Le donne riavranno i loro figli morti e sui loro corpi potranno piangere e soffrire. «Sventura», infatti, «che gli uomini crucci di più / di questa non c’è: / vedere cadaveri i figli» (248).

Il nostro essere per la morte si placa soltanto con il morire. Nel frammezzo c’è il pensare, c’è il canto, c’è la bellezza che riscatta il nostro pianto: «Quanto al poeta, i canti ch’egli crea, è giusto che li crei pieno di gioia» (221), la gioia che è data dal cantare. Euripide canta tutto questo: gli eroi, i divini, la potenza inscalfibile della donna, la legge, il sacro.

Gli eroi

Eroe è Ione (Ἴων”), un mito di fondazione dell’identità ateniese. Al pari di tutti i racconti di questa natura, la sua vicenda è costruita come una favola di riconoscimento, nella quale un bambino dato alla luce in segreto, esposto alla morte, raccolto da un dio, ritrova alla fine i propri parenti, coloro che gli hanno dato la vita.

Ione è figlio di Creusa, regina di Atene, e di Apollo, che la prese contro la sua volontà e si occupò del bambino che ne nacque. Creusa accompagna a Delfi il marito Xuto, il quale vuole sapere dal dio se c’è qualche possibilità che loro abbiano dei figli. Apollo dà a entrambi la gioia di una risposta che è lo stesso ragazzo, Ione, loro figlio, sì, ma per ragioni e in modi ben diversi.

Ironica è sempre la divinità, una vera divinità, poiché – come alla fine afferma Atena – «lenta, forse, ma efficace è l’azione degli dèi» (321). Ironica, lenta e flussica, poiché «questa è la vita: nulla resta fermo» (298).

Ingiustamente negletta, questa tragedia è invece fondante poiché vive al confine tra la potenza insuperabile della Terra – ben descritta nelle statue e nei fregi della Gigantomachia che adornano il tempio di Apollo – e l’avvento della πόλις umana nella storia. La lotta tra gli dèi e quella tra i mortali ribadisce il limite dei viventi rispetto alla perennità della φύσις: «Gli uomini sono tanti e tante sono le sventure: divergono le forme. A stento un caso di felicità si può trovare nella vita umana» (277).

A regalare questa felicità sono solo gli dèi, soltanto loro possono. E qui lo fanno al culmine della lotta tra il figlio che non sa d’essere figlio e la madre che non sa d’essere madre. I due vogliono reciprocamente uccidersi. E lo farebbero se non intervenisse la Pizia che «ai Greci cantando gli oracoli / la voce ad Apollo dà suono» (264), svelando che Creusa è la genitrice di Ione. L’odio e la morte si trasformano subito in amore e futuro. Ma Ione non è ancora certo che Creusa non cerchi di attribuire ad Apollo ciò che in realtà è venuto da un mortale. Atena stessa deve dunque comparire per convincere il giovane con le sue parole luminose, esatte, incontrovertibili.

Atena parla a nome del fratello, che qui non dice una parola ma che è presente in ogni riga. Altro non poteva darsi in una vicenda che accade a «Delfi, in questa terra dove Febo, sedendo proprio all’ombelico del mondo, dà profetici responsi sul presente e il futuro a tutti gli uomini» (261).

Eroe è certamente Edipo, del quale Fenicie (Φοίνισσαι) racconta l’amaro destino, la violenza che subisce insieme all’intera Tebe, città alla quale quest’uomo consegnò la libertà dalla Sfinge pronta però a farsi la sciagura di un incesto di cui nessuno fu consapevole e che ciononostante fu colpa: «E sposa quella che lo generò, senza saperlo, misero! Né lei sapeva di giacersi con suo figlio» afferma Giocasta (665). Per i criteri morali e giuridici della civiltà cristiana è evidente che Edipo e Giocasta non sono colpevoli, ignorando completamente le proprie rispettive identità di figlio e di madre. Ma non per i Greci, i quali nulla sapevano di colpe soggettive e interiori – i peccati – ma erano esperti del danno oggettivo e comunitario al quale il comportamento di un singolo può condurre. Ed è per questo danno, di cui non è moralmente responsabile, che Edipo viene punito dagli dèi nel modo più duro.

Ormai cieco, infatti, e relegato dai figli tra le mura della propria casa a Tebe, il vecchio re lancia su di loro le sue maledizioni, che avranno inevitabile compimento nella lotta fratricida che oppone Polinice, il quale reclama il rispetto dell’accordo di spartizione col fratello, ed Eteocle che diventato sovrano si rifiuta di cedergli il potere per un anno. Polinice arma l’esercito di Argo e muove contro la propria città. L’esito sarà fatale per entrambi, per Giocasta che si uccide sui loro cadaveri, per Creonte che perde il figlio Meneceo, per Edipo esiliato da Creonte.

Un vero sabba del conflitto è Fenicie, il cui titolo risulta del tutto esterno all’azione, facendo riferimento alle donne fenicie che arrivano a Tebe e assistono passive al derularsi degli eventi, allo scatenarsi del furore.

Il pregare dei Greci non somiglia affatto alla passività cristiana del Pater Noster – «sia fatta la tua volontà» – e chiede invece conto agli dèi della loro volontà arbitraria e spesso incomprensibile. Lo fa Giocasta rivolgendosi in questo modo al dio: «E dunque tu che vivi nelle pieghe luminose del cielo, Zeus, tu salvaci, concedi l’accordo tra i miei figli. Se sei saggio, non devi consentire che uno stesso uomo sappia soltanto la sventura» (666). Ma sopra Zeus c’è Ἀνάγκη, vale a dire la trama inconturnata degli eventi, che nessuna volontà può sviare dal loro andare, che nessuno ha stabilito perché sta dentro la struttura stessa che diviene, il mondo.

Liberi anche nei confronti degli dèi, i Greci arrivarono a concepire l’ἱλαροτραγῳδία, l’ilarotragedia, una sistematica e pesante presa in giro dei miti; arrivarono ad accusare esplicitamente i divini di ingiustizia nella concezione e conduzione delle cose umane; arrivarono a dubitare della loro stessa esistenza o li immaginarono del tutto disinteressati alle vicende della nostra specie. Qualcosa di assai diverso e lontano dai dispositivi concettuali dei successivi monoteismi.

Eroe è anche e soprattutto Eracle. Ἡρακλῆς μαινόμενος, Eracle furioso, Eracle impazzito, è il titolo completo dell’opera. C’è sempre infatti un dio che non tollera il trionfo di un umano, qualunque ne sia la ragione, o intrinseca – Eracle è figlio di uno dei tanti amori umani di Zeus ed Era non lo sopporta –, o data da eventi che scatenano l’invidia: Eracle riesce a tornare dall’Ade e a salvare i figli e la moglie da morte imminente e sicura. Quei figli e quella sposa ai quali, impazzito, sarà lui stesso a dare la morte da cui li ha salvati.

Un’inemendabile violenza percorre la vicenda di Eracle dalla sua nascita e ancor prima. Una violenza che si esprime come giusta vendetta poiché, lo afferma più volte Anfitrione, «un gusto c’è nella morte d’un uomo nemico che paga il fio delle colpe commesse» (832) ed è naturale «τοῖς φίλοις τ᾽ εἶναι φίλον / τά τ᾽ ἐχθρὰ μισεῖν: ἀλλὰ μὴ ‘πείγου λίαν, essere amico ai cari e odiare i tuoi nemici» (vv. 585-586: 827). In questa naturalità della violenza, i Greci erano tuttavia assai più etici di noi, dei moderni. Teseo dà infatti per scontato che «i ragazzi non sono mai coinvolti da una guerra: è chiaro che si tratta di ben altro» (847). Nelle guerre del Novecento e del XXI secolo, invece, i bambini sono coinvolti totalmente. Chi è più crudele? Noi o loro?

Eracle è il più grande degli eroi, le sue imprese vanno al di là dell’umano e del possibile. E tuttavia viene annientato come uno qualsiasi dei figli dell’uomo, viene colpito negli affetti più fondi, nell’onore, nella saggezza. In quale altro modo mai i Greci potevano esprimere la loro sapienza? Che si tratti dell’intervento di un dio o di τύχη / il caso o di Ἀνάγκη / la Necessità, l’esito è l’Inevitabile che sta scritto nei gangli stessi della materia, nelle cellule della vita, nell’intrico degli eventi in cui «ἐξίσταται γὰρ πάντ᾽ ἀπ᾽ ἀλλήλων δίχα, tutto si muta con vicenda alterna» (v. 104: 813), nel divenire, nel tempo. Il determinismo è, semplicemente, la verità del mondo. Anche chi lo nega fa parte di tale necessità. È questa la convinzione dei due filosofi più greci che dopo i Greci ci siano stati: Spinoza e Nietzsche.

Eracle è il testo dove necessità e determinismo sconfiggono ogni umano e ogni divino andare. Nessuno vi si oppone poiché nessuno si può opporre. «ὃ χρὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ χρεὼν θήσει ποτέ: Nessun uomo potrà mai fare in modo che ciò che deve non debba accadere» (v. 311: 818); «Non c’è nessuno che sfugga alla sorte, non un mortale, non un dio, se è vero quanto si legge nei poeti» (852). La prima affermazione è di Megara – sposa di Eracle –, la seconda è di Teseo, il suo più che fraterno amico.

Pagina magnifica di questo capolavoro è il racconto dettagliato, accorato, terribile e inevitabile che il Nunzio formula della follia di Eracle e dei suoi effetti (vv. 922-1015: 839-841). Una descrizione perfetta nella varietà dei toni, nella sintesi, nella concitazione, nella distanza e nel moto. Una descrizione degli eventi che conducono Eracle a esclamare, ormai distrutto, «φεῦ: / αὐτοῦ γενοίμην πέτρος ἀμνήμων κακῶν: Ah! Diventare un sasso…smemorare!» (v. 1397: 854). Come di tanto in tanto dico ai miei studenti, un sasso è entità più consona di qualunque vivente, un sasso è libero da ogni immaginabile soffrire.

Nel bel mezzo di eventi così tragici, Euripide introduce delle riflessioni che possono ben definirsi nel senso più pieno filosofiche. Ad esempio: «νῦν δ᾽ οὔθ᾽ ὅμοιον οὐδὲν οὔτ᾽ ἴσον βροτοῖς, / πλὴν ὀνόμασαι: τὸ δ᾽ ἔργον οὐκ ἔστιν τόδε: non c’è niente di simile né d’uguale per gli uomini, all’infuori dei nomi: la realtà non è la stessa» (Fenicie, vv. 501-502: 682). Tale sorprendente e vera affermazione ermeneutica di Eteocle mostra che persino dentro la furia più aggressiva i Greci pensano in termini teoretici e non sentimentali. Anche per questo sono così saggi.

Le donne

Per i Greci c’è nell’umano una suprema innocenza. Essi sanno e accettano che la nostra natura sia intrisa di limite, tempo, balbettìo, tramonto. Assai più grande è infatti la forza degli dèi rispetto alla fragilità di una condizione finita.

Inoltrepassabile è il morire. La morte è un debito che qualunque animale che sia nato deve prima o poi saldare. Questo ricorda il coro ad Admeto che non ha voluto morire ed è stato esaudito da Apollo, ma soltanto in cambio di un’altra fine, quella di Alcesti (Ἄλκηστις).

Apollo ha ingannato le Moire e ha ottenuto che Thanatos non si prenda la vita di Admeto, che era destinata a finire presto. Ma a condizione che qualcuno muoia al posto del re. Gli anziani genitori si rifiutano poiché, qualunque sia l’età, la luce del Sole è un bene al quale nessuno rinuncia facilmente.

È dunque la sposa Alcesti a regalare al suo uomo vita e a se stessa il nulla. Mentre muore, questa donna ripete di continuo che sta diventando niente, che chi muore non è più nulla. L’ancella la osserva e si accorge che Alcesti ormai alla fine del respiro rivolge ancora uno sguardo al Sole. Una totale immanenza si raggruma in questa tragedia, anche in questa tragedia. Qui e ora per i Greci è la vita, qui e ora. L’Ade è pura ombra, confine con il vuoto, sostanza fatta di niente. E gli umani lottano in tutti i modi per stare nella pienezza dell’essere, per abitare ancora dentro la Luce.

Ma Admeto è un uomo fortunato. Al dono di Apollo si aggiunge infatti quello di Eracle. L’eroe, in transito durante le sue fatiche, si ferma nella casa di Admeto e a lui, amico fraterno, il re non ha voluto rivelare l’identità della defunta, in modo che Eracle possa gustare senza afflizione l’ospitalità che riceve. Quando scopre sino a qual punto si è spinto l’affetto dell’amico, Eracle si reca negli inferi, lotta con la morte e restituisce Alcesti al marito. E tuttavia qui sembra fermarsi la forza drammaturgica di Euripide e di chiunque altro. La condizione di un risorto, anche nel celebre episodio evangelico di Lazzaro, sembra infatti irrappresentabile. E lo è. Come se un inoltrepassabile principio di realtà, la realtà prima e ultima del niente, tenesse anche l’arte nel confine del possibile, che è il nascere, vivere e morire. E nient’altro oltre. Nulla è più forte di Ἀνάγκη, canta il Coro qui e in altre opere. Quella Necessità della quale il morire è il più chiaro emblema.

Se destino dell’umano è il dolore e il finire, questo è dovuto alla volontà dei Numi, che sono anch’essi passione e materia che brama. Una passione che in Ippolito (Ἱππόλυτος στεφανοφόρος) spinge Afrodite a vendicarsi del disprezzo che le arreca il troppo casto figlio di Teseo. La dea colpisce ponendo nel cuore di Fedra «una brama violenta» (114) poiché stolto è stato Ippolito a pensare di potersi, lui solo, affrancare dall’universale autorità del desiderio. Di se stessa infatti Afrodite canta la forza: «Tutti quelli che vedono la luce entro i confini del Ponto Eusino e dei monti d’Atlante, io li tengo in onore se s’inchinano al mio potere, mentre abbatto quanti sono verso di me sprezzanti e alteri» (113). In questo, anche in questo, Afrodite è l’altro nome di Dioniso.

Da una tale potenza discende il piano inclinato dell’innamoramento di Fedra per il figlio di suo marito; delle ingenue trame che la nutrice organizza per dare compimento al desiderio della donna; dell’orrore che agli occhi di Ippolito tutto questo rappresenta; della vergogna e della vendetta di Fedra che morendo lo accusa; della troppo rapida maledizione scagliata da Teseo contro il figlio; della morte straziata di lui.

Artemide nulla può per salvare il proprio devoto, poiché «vige fra gli dèi questa legge: nessuno vuole opporsi al volere di un altro dio, ciascuno si ritira» (156), senza che però questo escluda la vendetta di Artemide che colpirà Afrodite nel più profondo degli amori di lei, quello verso Adone.

Accomunati sono quindi umani e divini nella passione. E se «non c’è per l’uomo una vita che trista non sia, né tregua c’è dell’affanno» (121) – tanto che «la cosa migliore, però, è, senza coscienza, morire» (123) –, agli umani Euripide offre lo strumento supremo della parola che accusa gli immortali dell’impotenza degli dèi di fronte al male profondo. Se, dichiara Artemide, «è normale che l’uomo sbagli, se gli dèi lo vogliono» (160), Ippolito giunge a dire, morendo, «potesse l’uomo maledirli, i numi» (159). Un coraggio filosofico e cosmico che a nulla si piega, se non ad Ἀνάγκη, signora di tutti, umani o divini che siano. Di tale necessità è forma e parte il desiderio, incarnato dalla dea venuta dal mare, dalla spuma potente del cosmo.

Desiderio che diventa mortale e terribile sino allo sterminio in una donna che è stendardo della passione infrenabile che a volte guida i comportamenti umani, sino a nulla salvare di ciò che gli occhi e le mani incontrano nello spazio. Questa donna è Medea (Μήδεια).

Selvaggia, totale, cieca e illuminata, feroce, sapiente delle passioni che per gli umani costituiscono «cagione dei mali più tremendi» (94). Pervasa e fatta di passione anche lei, soprattutto lei. Questo è Medea. Intrisa di un sentimento potente, la vendetta. Passione che anche Platone e Aristotele giudicano del tutto legittima e naturale, persino doverosa. La passione che fa dire a Medea «e adesso spero che paghi il fio chi m’odia» (86), la passione che vuole fare di se stessa un’entità «benigna ai cari e ai miei nemici cruda. A persone così ride la gloria» (87).

Medea è tale passione fatta carne, intelligenza, azione. Fatta gioia pur nel gorgo di azioni inconsulte e folli, quali il trasformare in veleno e torcia umana una giovane sposa e poi uccidere i propri figli avuti da Giasone, in modo che quest’uomo non abbia più figli e non abbia più compagna. Al servo che le annuncia la fine della giovane Glauce, sposa di Giasone, Medea chiede di parlare a lungo, di descriverle nei dettagli l’accaduto «ché la mia gioia sarà doppia, se mi dirai che la morte è stata orrenda» (96).

Di fronte a un simile oltre dell’umano, Giasone si mostra in tutti i suoi limiti di politico, di piccolo calcolatore destinato al fallimento. Ed è Giasone, non certo uno qualsiasi, Giasone che fu il primo ad aver sottomesso il mare navigandolo, colui che conquistò il Vello d’oro, un’impresa ricordata persino da Dante al culmine del suo viaggio: «Un punto solo m’è maggior letargo / che venticinque secoli a la ’mpresa / che fé Nettuno ammirar l’ombra d’Argo»[2]. A un tale eroe il coro dice però «oh quanto sei cieco al tuo destino!» (92), cecità che presto si trasforma in una visione che lo acceca dei figli, del futuro, di ogni possibile ulteriore soddisfazione nella vita.

E questo sancisce che, sì, «guaio [è] per gli uomini l’amore!» (72). Sancisce che l’umano è un’ombra, «che quanti fra gli uomini sembrano saggi e acuti pensatori sono votati alle pene più gravi. Ché nessuno è felice tra i mortali» (98). Se la verità di tali parole è evidente, allora ha ragione il Coro quando afferma «καί φημι βροτῶν οἵτινές εἰσιν / πάμπαν ἄπειροι μηδ᾽ ἐφύτευσαν / παῖδας προφέρειν εἰς εὐτυχίαν /τῶν γειναμένων: che, fra gli uomini chi / non sa nulla di figli, chi non seminò, / di gran lunga supera chi generò, / per felicità» (vv. 1090-1093: 95). Lo confermo, a ragion veduta.

La benedizione che in tutte le culture arcaiche i figli rappresentano – tranne che per i Trausi, almeno a detta di Erodoto [3] – è messa in discussione davanti al dolore che essi, in un modo o nell’altro, infliggono: «δεινὸν τὸ τίκτειν καὶ φέρει φίλτρον μέγα / πᾶσίν τε κοινὸν ὥσθ᾽ ὑπερκάμνειν τέκνων: Gran cosa fare figli: reca in tutti una malia che spinge a travagliarsi» (Ifigenia in Aulide, Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι, vv. 917-918: 770). In Reso la Musa, compiangendo la morte di Reso, afferma che «creare figli, che sventura e quale affanno per i mortali! Chi ci pensa bene, vivrà senza prole» (1039).

Rivolgendosi a Giasone, Medea conclude – malvagia e raggiante – «τῆς σῆς γὰρ ὡς χρῆν καρδίας ἀνθηψάμην, in ogni caso t’ho colpito al cuore» (v.1360: 102).

Un’altra donna invece, Ecuba (Ἑκάβη) è stata colpita nel modo più aspro e totale dalla necessità, dagli eventi. «Ecuba infelicissima dov’è?» (396) chiede un’ancella che alla regina deve dare l’ennesima notizia di sciagura. Andata a raccogliere acqua per detergere il cadavere di Polissena, sgozzata dagli Achei sulla tomba di Achille, l’ancella ha trovato sulla spiaggia il cadavere di Polidoro, il più giovane dei figli di Ecuba, affidato al re dei Traci, amico dei Troiani, e da questi ucciso alla notizia che Ilio era caduta. L’unica soddisfazione di Ecuba è la vendetta contro Polimestore che l’ha tradita uccidendole il figlio e rubandole l’oro. Al traditore Ecuba uccide i figli e toglie gli occhi, e poi proclama – antica – «e non dovrei godere di punirti?» (414).

L’onda del mare che purifica, l’onda del mare che porta altri morti, è la metafora dell’incessante distruzione che segna la vita umana e la sua storia. In questa tragedia «i morti si accumulano, ritornano in forma di fantasmi e di cadaveri, cadono con la bellezza delle statue a riempire un mondo senza dèi, a sostituirne i simulacri, a dare figura all’estrema logica del dominio, della repressione e della ribellione» (Anna Beltrametti, 2002: 376).

Con uno spettro comincia infatti la vicenda: Polidoro appare in sogno alla madre sopra la tenda di Agamennone e dice: Ἥκω νεκρῶν κευθμῶνα καὶ σκότου πύλας / λιπών, ἵν᾽ Ἅιδης χωρὶς ᾤκισται θεῶν: Vengo da porte d’ombra, dai recessi dei morti, dove l’Ade ha la sua reggia remota» (vv. 1-2: 379). Al flusso di notizie su notizie, di distruzioni sopra distruzioni, del sacrificio di Polissena mentre Troia decade e si inabissa, Ecuba dichiara, sussurra, grida: «έθνηκ᾽ ἔγωγε πρὶν θανεῖν κακῶν ὕπο; io sono morta prima di morire» (v. 431: 391). Mentre Ilio brucia e le sue donne sono destinate alla servitù tra i Greci, il Coro spalanca la vicenda agli spazi naturali e politici: «λιποῦσ᾽ Ἀσίαν, / Εὐρώπας θεραπνᾶν ἀλλά- / ξασ᾽ Ἅιδα θαλάμους: Non più l’Asia per me: / in cambio c’è l’Europa, / il regno dei morti» (vv. 481-483: 392), trasformando il morire degli umani in elemento cosmico, geografico, assoluto.

Di fronte a simile sciagura, persino Taltibio, l’araldo acheo, si chiede «ὦ Ζεῦ, τί λέξω; πότερά σ᾽ ἀνθρώπους ὁρᾶν; / ἢ δόξαν ἄλλως τήνδε κεκτῆσθαι μάτην, / ψευδῆ, δοκοῦντας δαιμόνων εἶναι γένος / τύχην δὲ πάντα τἀν βροτοῖς ἐπισκοπεῖν: Zeus, devo dire che li vedi, gli uomini, o piuttosto che questa è una leggenda e che chi veglia sui mortali è il caso?» (vv. 488-491: 392-393). Tύχη, il Caso, è l’altro nome di Ἀνάγκη, la Necessità. Questa duplice potenza domina sia il nostro universo – Kόσμος – sia l’intero – τò πάν – del quale il nostro ordine è una parte. Anche nel probabilmente pseudo-euripideo Reso (Ῥῆσος) Atena, giunta ancora una volta in aiuto a Odisseo, dichiara che «οὐκ ἂν δύναιο τοῦ πεπρωμένου πλέον: oltre il destino non si va» (v. 634: 1028).

La storia di Ilio si mostra ancora una volta metafisica e teologica. La vicenda di Ecuba chiude infatti quella universale di Ilio. Ecuba è la regina delle Troiane (Τρώαδες), il cui destino è segnato da un dialogo tra gli dèi vincitori, Atena e Poseidone. I quali stabiliscono di compiere il destino di Troia ma di dare amaro ritorno anche agli Achei. Nessun amore per gli umani in questi dèi. E basta esistere e vedere il mondo per comprendere che nessun amore proviene dal divino. Ecuba lo sa, ora che la città, la casa, i figli, persino il nipote Astianatte vanno morendo e sono alla rovina. Ecuba sa e dice che «di quelli che sono fortunati non stimate felice nessuno mai, prima che muoia» (439). La fortuna, il caso, gli dèi danzano infatti sulle vite individuali e sulla storia miserrima della specie che si crede grande e per la quale meglio sarebbe stato invece non venire al mondo. «Io dico», afferma Andromaca, «che non nascere equivale a morire. Ma d’una vita triste è meglio morte. Sofferenza non c’è per chi non sente il male» (444).

Prorompe dentro la distruzione Cassandra. Lucida e invasata, lucida perché invasata, sa che ad Agamennone che se l’è presa come concubina lei porterà ogni sciagura, vede «la lotta matricida che le mie nozze desteranno, e lo sterminio della famiglia d’Atreo» (435), esulta sapendo che «vittoriosa giù fra i morti arriverò: / che la casa dei carnefici, degli Atridi, spianterò» (438).

Nietzsche aveva ancora una volta ragione, anche se forse non per le ragioni che credeva: davanti al male della storia, davanti al male che è il respiro, Euripide enuncia il disincanto che pone fine alla tragedia greca. Il poeta fa pronunciare infatti a Ecuba una preghiera che trascolora i nomi degli dèi, persino quello di Zeus, nella forza senza fine e senza senso della materia agra: «Sostegno della terra, tu che siedi sopra la terra, chiunque tu sia, Zeus, così arduo a immaginare, oppure legge forzante di natura oppure mente dell’uomo, a te la mia preghiera. Per silenti tramiti muovi ed ogni umana cosa secondo il giusto guidi» (450). In questa magnifica preghiera panteistica una donna e una regina al culmine della disperazione riconosce con dolorosa intelligenza che è giusto ciò che agli umani accade, anche che «la gran città / non più città s’è spenta e non c’è più» (461).

L’innocente causa di tutto questo, Elena, appare davanti a Menelao e si fa avvocata formidabile di se stessa, somigliando le sue parole a quelle argomentate e profonde con le quali Gorgia tesse l’elogio di questa donna bellissima e fatale. Elena sostiene infatti che preferendo lei – e non i doni che offrivano Era e Atena – Alessandro Paride risparmiò ai Greci la sconfitta contro i Troiani. Scegliendo lei nell’impeto di un totale desiderio, Paride fu asservito da Afrodite mentre di Afrodite decretava la vittoria. E quindi, afferma Elena rivolgendosi a Menelao, «la dea devi punire, devi farti superiore a Zeus, che regna sì sugli altri dèi, ma di quella è uno schiavo» (452).

Se schiavo è Zeus di Afrodite quanto più gli umani lo saranno. Lo sa bene anche Ecuba, sa che il nome di questa invincibile dea è simbolo e sintesi della fragilità di tutti: «Ogni follia per l’uomo s’identifica con Afrodite» (453). Fino a dire parole che sembrano nostre, di noi disincantati ma sempre persi umani del futuro: «οὐκ ἔστ᾽ἐραστὴς ὅστις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ: chiunque amò una volta ama per sempre» (v. 1051: 455).

A una delle donne di Ilio, alla donna che fu la causa contingente della morte di Ilio, Euripide dedica la tragedia più singolare tra le sue e forse dell’intero corpus che ci sia rimasto. Una tragedia a lieto fine: Ἑλένη. I percorsi del mito e degli dèi sono infatti rizomatici, labirintici, cangianti, imprevedibili. Il politeismo greco è anche libertà rispetto a ogni monoteismo ermeneutico, a ogni unicità del divino, a ogni identità immutabile del dio.

La Elena di Euripide rappresenta una evidente dimostrazione di tutto questo. Si tratta di un personaggio assai diverso dalla Elena omerica, che è la più nota, con l’universale biasimo che l’accompagna. Eccezione significativa rispetto alla generale condanna verso questa donna fu Gorgia, che su di lei pronuncia invece parole del tutto plausibili di encomio. Contemporaneo di Gorgia, Euripide disegna un’Elena fatta di saggezza e di misura. Ci voleva coraggio nel far questo, visto che «l’azzeramento delle responsabilità di Elena equivale all’azzeramento della tradizione omerica» (Anna Beltrametti, 2002, nota 54: 556).

Racconta Euripide che Elena non è mai arrivata a Troia, che mentre i guerrieri a Ilio si scannavano, lei venne portata in Egitto, dove la troviamo sulla tomba di Proteo, a difendere se stessa dal figlio di lui che vorrebbe farla propria. Elena narra che «Era, incollerita per non avere vinto le altre dee, mandò in fumo il connubio ad Alessandro: non diede me, ma un simulacro vivo, che compose di cielo a somiglianza di me, al figliolo del re Priamo: e lui ebbe l’idea d’avermi – vana idea che non m’ebbe» (534-535).

Decisa a uccidersi piuttosto che andare in sposa a Teoclimeno, il caso o gli dèi (sono la stessa cosa) fanno approdare sulle coste egizie il naufrago Menelao, che è convinto di portare con sé Elena conquistata a Ilio. Non crede quindi ai propri occhi quando vede e riconosce quest’altra Elena. Tra i due, come prima in un dialogo fra Elena e Teucro, gioca la dinamica di realtà e illusione. Gli antichi sposi decidono di ingannare il nuovo re egizio, fargli credere Menelao morto e chiedere di onorare la sua fine in mare. Ottenuta da Teoclimeno la nave, tornano a Sparta, vincitori.

Questa storia per vari aspetti sconcertante è accenno, filigrana e metafora di qualcosa di assai profondo nella storia mediterranea e greca. Qualcosa che era nato con l’orfismo e che si compie nella visione gnostica del mondo. Elena è infatti un simbolo orfico di nascondimento e rinascita, una gemella di Dioniso, un itinerario che gli gnostici presero a modello di gettatezza e riscatto, disvelante le apparenze e volto verso la luce. L’uovo dal quale nacque Elena dopo che sua madre Leda venne fecondata da Zeus in forma di cigno divenne tra i più importanti simboli della Gnosi, un’allegoria dell’esistere redento.

Tra le forme della verità che appare e si dissolve ci sono le strutture che i Greci raccolgono sotto il nome di Afrodite. Di lei, come di Dioniso, Elena è figura. Anche per questo può osare definire la dea πολυκτόνος Κύπρις, vale dire ‘la Cipride omicida’ (v. 239: 543) riconoscendone però sempre la dolcezza, insieme alla potenza. Rivolta ad Afrodite infatti Elena dice: «Avessi la misura! Per il resto, oh non dico di no, tu sei per gli uomini, certo, di tutti i numi la più dolce» (572).

Più di ogni altra forma, anche la vicenda iniziatica, tragica e inquietante di Elena è espressione di Ἀνάγκη: «λόγος γάρ ἐστιν οὐκ ἐμός, σοφὸν δ᾽ ἔπος, / δεινῆς ἀνάγκης οὐδὲν ἰσχύειν πλέον: Non è sentenza mia, ma dei sapienti: della necessità nulla è più forte» afferma Menelao (vv. 513-514: 551-552). Ed è questa necessità ad aver generato Elena, la sua dionisiaca bellezza, la sua storia che si conclude, e in altro modo non potrebbe, con la divinizzazione profetizzata dai suoi fratelli, i Dioscuri: «ὅταν δὲ κάμψῃς καὶ τελευτήσῃς βίον, / θεὸς κεκλήσῃ: Quando poi verrà la svolta e finirà per te la vita, sarai dea» (vv. 1666-1667: 590). È ciò che gli gnostici sanno di se stessi.

La legge

L’universo femminile di Euripide coniuga alla potenza teologica di Alcesti, Medea, Ecuba, Cassandra, Elena la potenza giuridica di Elettra e di Ifigenia. Teologia e Diritto costituiscono naturalmente delle categorie del tutto inadatte alla molteplice unitarietà degli Elleni ma servono a noi per tradurre nel nostro linguaggio l’enigma che essi rimangono.

La vicenda di Elettra (Ἠλέκτρα) e di Oreste (Ὀρέστης) costituisce una festa selvaggia nella quale i due fratelli scannano per decreto di Apollo la madre Clitennestra e il nuovo marito di lei, Egisto, e questo per vendicare l’assassinio del padre Agamennone, vittima della madre e dell’uomo.

Festa di passione, perché l’amore di Clitennestra verso la figlia Ifigenia, l’odio verso il marito, l’attrazione per un uomo bello come Egisto, costano alla donna la lucida e cupa affermazione di Oreste: «Creasti in noi chi t’ammazzò» (650).

Festa di vendetta, perché, sostiene Elettra, «altrimenti dovremmo credere che gli dèi più non esistano, se sul giusto prevale l’ingiustizia» (628); e per dare sicurezza al compimento dell’omicidio aggiunge che «sarà un’inezia mutarla nell’Ade» (631); sarà facile trasformare la fosca luce della madre nella tenebra che tutti ci accoglie; sarà facile persino destinare allo scempio il cadavere di Egisto che Oreste invita ad abbandonare «alla rapina delle fiere, se vuoi, lascialo preda degli uccelli figli dell’aria, appendilo ad un palo conficcandolo in cima: adesso è tuo schiavo, lui ch’era prima il tuo padrone» (638).

Festa di Ἀνάγκη, che involve l’intero, che intride anche gli errori degli dèi – «μοῖρά τ᾽ἀνάγκης ἦγ᾽ ἐς τὸ χρεών, / Φοίβου τ᾽ἄσοφοι γλώσσης ἐνοπαί: La tua sorte decise la Necessità / e il decreto di Febo, che saggio non fu» (vv. 1300-1301: 652) –, festa della Μοίρα che può distruggere individui e intere stirpi – «Non c’è casa più misera, né ci fu mai, di questa dei Tantalidi» (648) – ma può dare loro anche gioia: «Una volta compiuto il tuo destino, che ti volle omicida, liberato da tutti questi guai, sarai felice» (652).

Una delle tappe fondamentali della cupa vicenda che dal pasto cannibalico di Atreo e Tieste (Atreo massacrò i figli di Tieste e poi li imbandì dandoli in pasto al loro padre e suo fratello) conduce alla istituzione del tribunale ateniese è il sacrificio che il figlio di Atreo, il re Agamennone, compie della propria figlia Ifigenia per ingraziarsi gli dèi e poter finalmente salpare, insieme all’esercito acheo, per Troia. La madre di Ifigenia, Clitennestra, non dimenticò lo scempio della figlia e da qui l’assassinio di Agamennone tornato da Ilio, il lamento di Elettra sul padre ucciso, la vendetta sul padre compiuta insieme ad Oreste.

Ifigenia in Aulide (Ἰφιγένεια ἡ ἐν Αὐλίδι) racconta dunque il conflitto tra i due genitori per la salvezza o la morte della figlia. «Il tuo nome è mia difesa, fu il tuo nome a perdermi» dice Clitennestra ad Achille (770). Il nome dell’eroe viene infatti usato in modo subdolo da Agamennone per convincere la moglie a condurre Ifigenia in Aulide con lo scopo dichiarato di darla in sposa ad Achille – che nulla ne sapeva – e quello effettivo di darla in sacrificio ad Artemide, affinché cessasse la bonaccia e la flotta greca potesse prendere il largo verso Troia.

Svelato l’inganno del re, tutti i personaggi si ricollocano, non rimanendo nessuno di loro fedele alle prime determinazioni enunciate. Come mosche al vetro, ciascuno cerca una via d’uscita che non vede, nonostante la trasparenza dello spazio. Soltanto la dea risolverà l’intreccio.

Questo capolavoro postumo di Euripide è forse la più sperimentale fra le tragedie greche, quella nella quale le regole vengono sovvertite e tutto risulta imprevedibile, sia nella metrica sia nella trama. Agamennone «teme troppo l’esercito: è un vigliacco» (772), dichiara di voler obbedire ad Artemide e sacrificare la figlia per il bene della Grecia ma è sostanzialmente un blasfemo e infatti Ifigenia sente «gl’impuri colpi dell’impuro padre mio» (782).

Un Achille insolitamente etico si ritrova isolato rispetto all’esercito che vuole partire; l’eroe non è più nulla di fronte alla volontà delle truppe, nonostante avesse promesso salvezza a Clitennestra, la quale amaramente commenta «τὸ πολὺ γὰρ δεινὸν κακόν, sì, la folla è un brutto guaio» (v. 1357: 784).

Di fronte a queste e ad altre lontananze dalle credenze e dalle figure del mito, rimangono ben ferme nel mondo tragico le verità sulla condizione umana. Il dialogo iniziale tra Agamennone e il vecchio servo conferma per entrambi che «gioire tu devi e soffrire, ché sei mortale» (736); «Né fortuna per l’uomo, né felicità / fino in fondo c’è mai, / ché al dolore non sfugge nessuno» (741).

Anche la giovane Ifigenia lo sa, tanto da fare di tutti gli umani degli Epimeteo che scoprono il meglio soltanto quando la possibilità di metterlo in atto è svanita: «ἦ πολύμοχθον ἄρ᾽ ἦν γένος, ἦ πολύμοχθον / ἁμερίων, τὸ χρεὼν δέ τι δύσποτμον / ἀνδράσιν ἀνευρεῖν: Colma d’affanni d’affanni la stirpe degli uomini: / dopo gli eventi capiscono, miseri, / quello ch’era da fare» (vv. 1330-1332: 782). Dopo.

E tuttavia Euripide è uno scrittore così singolare da fornire una assai diversa interpretazione della fine della ragazza. In Ἰφιγένεια ἐν Ταύροις, Ifigenia in Tauride, si racconta che a purificare Oreste dal matricidio non è bastata la furia delle Erinni, non la potenza di Atena che le trasformò in Eumenidi, non la sentenza a suo favore che ad Atene diede inizio alla giustizia umana. Non è bastato tutto questo. Apollo ordina ancora a Oreste di trafugare dalla Tauride la statua della sorella Artemide, condurla in Attica, renderle culto. E allora sarà davvero puro.

Va Oreste con il fidato Pilade, attraversa il mare e le Simplegadi ma viene catturato dai locali, la cui usanza è di sacrificare ad Artemide gli stranieri che giungono alle rive. A officiare il rito di sangue in onore di Artemide è Ifigenia, figlia di Agamennone, sorella di Oreste, la quale così canta all’inizio della storia: «Si recò a Pisa Pelope di Tantalo su cavalli veloci; ivi sposò la figliola d’Enomao, da cui nacque Atreo: figlioli d’Atreo, Menelao e Agamennone, questi fu mio padre. Io sono Ifigenia; mia madre fu la figliola di Tindaro. Sui gorghi dove l’Euripo smuove ai fitti venti cupi marosi, mio padre, per causa d’Elena, mi scannò (lo crede, almeno) ad Artemide, là nella vallata tanto famosa d’Aulide» (475).

Lo credette, Agamennone, insieme a tutti i Greci, come abbiamo visto in Ifigenia in Aulide. E invece qui si afferma che Artemide salvò la ragazza, sostituendola con una cerva [4]. Allo stesso modo Menelao e tutti i Greci credettero Elena in fuga con Alessandro Paride verso Troia, quando invece – per volontà di Era – fu (anche questo abbiamo visto) un εἴδωλον ad abitare le case di Ilio.

Inganno è la vita umana, inganno è questo costruzionismo che ci spinge a credere ciò che più temiamo o più desideriamo (wishful thinking) e ci porta ogni volta alla deriva contro i muri del reale.

Catturati in Tauride, Oreste e Pilade stanno per essere sacrificati quando Ifigenia si rende conto che gli stranieri le potranno essere utili se porteranno ad Argo notizia che lei è ancora viva. Propone quindi loro di recapitare una lettera e in cambio lei li salverà. L’intreccio si dipana sino all’inevitabile riconoscimento di fratello e sorella, alla macchinazione per fuggire e condurre ad Atene la statua della dea dei boschi, all’inganno ben riuscito verso il re Toante, all’ira di costui, alla calma che gli impone infine Atena.

Nel racconto dei poeti e nel divenire della storia, un trastullo in mano al bimbo cosmico è davvero l’esistenza umana: «αἰὼν παῖς ἐστι παίζων πεσσεύων· παιδὸς ἡ βασιληίη» (Eraclito, detto 52 Diels–Kranz, 241 Mouraiev).

Secondo Euripide in questo gioco i Greci sono spesso infidi o feroci: a Toante che le dice «tanta acutezza la devi alla Grecia!», Ifigenia risponde con un (auto)ironico «non fidarti mai dei Greci» (515-516), le donne tramano inganni, i sentimenti suonano e mutano nelle diverse note della tastiera interiore che noi siamo: «E mutare, il peggio, per chi / era felice: per gli uomini / questo è il peso più grave» (512). Versi che il cristiano Alighieri, innamorato della sapienza antica, tradusse in questo modo: ««Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice / ne la miseria»[5].

Ma quando dalla miseria, dal gorgo della fine, dalla disperazione, si apre la luce di eventi impensati e redentori, ‘nessun maggior gaudio che ricordarsi del tempo sofferto nella vittoria’. Ifigenia diventa questa gioia, posta alla fine del lungo percorso che ha il suo momento centrale in Ὀρέστης, dove si intrecciano e giungono a sintesi le vicende del mito umano presso i Greci. Dopo aver ucciso la madre Clitennestra, infatti, Oreste – che sembra ridotto a un cadavere – dice d’essere assalito dalle Furie, «tre vergini nere come la notte», al che Menelao gli risponde con parole assai significative: «So di chi parli, non le voglio nominare», e Oreste conferma «E fai bene: le avvolge un sacro orrore» (878).

Vittima delle Erinni, Oreste non ha imparato comunque la misura. Condannato a morte dalla città di Argo, trama con la sorella Elettra e l’amico Pilade vendetta contro Menelao poiché costui non lo difende e non lo aiuta. Morirà, se così è scritto, ma prima vuole uccidergli la moglie Elena, appena tornata da Troia, e prendere in ostaggio la figlia Ermione.

L’antica lotta tra i due fratelli, Atreo e Tieste dai quali tutti costoro discendono, non è dunque finita e si riverbera ancora in altro sangue, in altre violenze. Oreste ed Elettra non esitano ad attribuire a un dio, ad Apollo, tali sciagure: «Ingiusto, ingiuste voci parlò / Febo dal tripode: con disumana / mano la madre disse d’uccidere» (870); «Uccidendo mia madre, ho dato retta a lui. È lui che voi dovete giudicare empio e sopprimere. La colpa è sua, non mia» (886). Evidentemente i Greci avevano anche il coraggio di accusare i loro dèi, senza crederli ‘buoni’.

Chiunque parli, che siano i figli di Zeus o gli schiavi troiani, tutti si aggrappano alla luce del Sole, vogliono ancora vivere. Profonda e vera è la tesi di Nietzsche secondo la quale nessuno come i Greci ama la vita; di fronte al dolore e all’orrore in cui l’esistere consiste, il Greco «per poter comunque vivere, dové porre davanti a tutto ciò la splendida nascita sognata degli dèi olimpici»[6]. Splendore che sta sullo sfondo della tragedia attica e dà senso anche alla festa selvaggia del rancore, della vendetta, dell’omicidio, che pulsa in Ἠλέκτρα.

Oreste ed Elettra, i matricidi, rappresentano in modo plastico una violenza che non pone limiti a se stessa e anzi gioisce di ogni proprio evento. Oreste è quasi ebbro nel prefigurare «la felicità, per noi: se una salvezza insperata da chissà dove ci toccasse – dare la morte e non morire» (906). Sentendo le urla di Elena, Elettra grida «φονεύετε, καίνετε, ὄλλυτε, Morte, sterminio, rovina!» (vv. 1302-1303: 911). Davvero, commenta il Coro, «la sorte umana, regola / arbitro un dèmone» (920). È un dio, invece, a parlare di pace, a imporre la pace, «la dea più bella di tutti gli dèi» (927).

Perché dunque gli dèi permettono, organizzano, assistono, vogliono la guerra tra gli umani? La spiegazione che qui, come altrove, formula Apollo è semplicemente meravigliosa, una spiegazione ecologica, antropodecentrata, universale, valida nel mito come nel presente: «ἐπεὶ θεοὶ τῷ τῆσδε καλλιστεύματι / Ἕλληνας εἰς ἓν καὶ Φρύγας συνήγαγον, / θανάτους τ᾽ ἔθηκαν, ὡς ἀπαντλοῖεν χθονὸς / ὕβρισμα θνητῶν ἀφθόνου πληρώματος: Gli dèi per la bellezza di costei spinsero gli uni contro gli altri i Greci e i Frigi, e tante morti vollero, per sgravare la terra dall’insolenza d’una ciurma d’uomini sterminata» (vv. 1639-1642: 925).

Un abisso c’è tra tale modo di intendere l’esistere e la sensibilità dell’Europa moderna. Un abisso tra questa potenza selvaggia dell’inevitabile e la compassione universale verso gli umani; tra la consapevolezza di quanto gratuito, insensato e terribile sia lo stare al mondo e il luna park moralistico e sentimentale che sostiene il valore sacro di ogni umano.

Sacra hanno la presunzione di definire i moderni la macchina pneumatica che ingerisce ossigeno e cibo e li espelle sotto forma di escrementi e parole. Sacro chiamano ciascuno degli innumerevoli, miliardi e miliardi, di umani che nel corso degli evi sono stati e continuano a essere concepiti nell’umido dello sperma e dell’uovo, che dureranno un poco e torneranno poi alla materia comune dalla quale la casualità genetica li ha tratti. Sacro osano definire ogni feto e ogni neonato, «quest’ometto cieco, dell’età di qualche giorno, che volge la testa da tutte le parti cercando non si sa cosa, questo cranio nudo, questa calvizie originaria, questa scimmia infima che ha soggiornato per mesi in una latrina e che fra poco dimenticando le sue origini, sputerà sulle galassie» [7]. Sacro è per loro il mammifero di grossa taglia, feroce con i propri simili e distruttivo dell’ambiente che gli dà vita e risorse.

Questa festa antropocentrica è abbastanza trascurabile da lasciarla alla sua insignificanza, al suo inevitabile suicidio. Sacra è piuttosto la materia infinita, potente ed eterna, che non conosce il bene e non sa che cosa sia il male, che è fatta di luce e di buio, di densità e di vuoto. La materia è la festa del cosmo, la sua indistruttibile pace.

Il divino

Ciò che qui ho cercato di sintetizzare trova il proprio acme nella «tragedia totale» (Anna Beltrametti, 2020: 937) che è Baccanti (Βάκχαι). Essa chiude la drammaturgia classica riportandola là dove era iniziata, riportandola a Dioniso, a Tebe. Sovrano della città è Penteo, un uomo schematico, ultramoralista, incapace di vedere e capire la complessità del mondo e dei suoi fenomeni. Un uomo assai violento, che ordina la lapidazione dello Straniero responsabile dei culti orgiastici che sul Citerone hanno coinvolto le principesse tebane, compresa Agàve, madre di Penteo.

Lo Straniero viene incatenato ma, non si sa come, ben presto si libera dai ceppi mentre una scossa sismica rovina il palazzo e un incendio lo minaccia. Penteo però ha occhi soltanto per lo Straniero e per l’obbedienza di costui a Dioniso. Per questo vorrebbe vedere di persona che cosa stia accadendo sul monte. Lo Straniero si offre di aiutarlo. Penteo accetta e, quasi inavvertitamente ma inevitabilmente, viene irretito nella trama del dio e si perde, diventando il gemello di Dioniso Zagreo, fatto a pezzi anch’egli, come era accaduto al dio bambino.

È la madre a dare inizio al sabba delle Menadi che dilania il figlio: «Gli strappi denudavano le costole. Ciascuna, con le mani insanguinate, tirava intorno brandelli di carne di Penteo, come se giocasse a palla. Giace il corpo smembrato, parte sotto le dure rocce, parte fra le macchie profonde della selva; ritrovarlo non è facile» (987).

Adesso Tebe, i suoi abitanti, le sue donne, riconoscono il dio, dopo aver rifiutato la sua festa, la festa della vita, il coraggio d’esserci e abitare nella luce. Adesso Tebe sa che «δὲ τὸν Διὸς / Διόνυσον, ὃς πέφυκεν ἐν τέλει θεός, / δεινότατος, ἀνθρώποισι δ᾽ ἠπιώτατος: il figliolo di Zeus, Dioniso, è dio nel pieno senso, ed è terribile [δεινότατος], ma più d’ogni altro con gli uomini è mite [ἠπιώτατος]», come egli stesso tiene a dichiarare (vv. 859-861: 978).

Nei confronti di chi lo respinge, il dio ha la sapienza che le sue donne per due volte cantano: «τί τὸ σοφόν; ἢ τί τὸ κάλλιον / παρὰ θεῶν γέρας ἐν βροτοῖς / ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς / τῶν ἐχθρῶν κρείσσω κατέχειν: Sapienza cos’è? Che splendido / dono divino fra gli uomini / c’è mai, che valga di più / d’un nemico in nostra balia?» (vv. 877-881 e 897-901: 979). Mῆνις, il rancore, la furia, la vendetta, è parte costitutiva della vita, delle relazioni, del divenire, è parte dell’intero, è parte del sacro: «Lieve spesa è di credere / che una forza vi sia / qui, nel divino – quale che sia – / e in norme di natura che / nel tempo vigono sempre» (Ibidem).

Dioniso c’è sempre. Dioniso è la gioia, «questi sono i pregi suoi: / le corali danze, e poi / musicale ilarità / e la tregua degli affanni» (958-959); «se l’aveste capito quando vi rifiutaste alla saggezza, avreste adesso la felicità» (996).

Dioniso è la misura (sì, è la misura) poiché «in chi è saggio, l’equilibrio tutti i moti domina» (969); «βροτείως τ᾽ ἔχειν ἄλυπος βίος: stare nei limiti: questo la gioia dà» (v. 1004: 984; con una traduzione un poco più letterale: ‘accettare d’essere mortali rende il vivere meno doloroso’).

Dioniso è un dio orfico, Dioniso è lo gnostico che condanna l’ignoranza di Penteo: «οὐκ οἶσθ᾽ ὅ τι ζῇς, οὐδ᾽ ὃ δρᾷς, οὐδ᾽ ὅστις εἶ: Non sai che cosa vuoi, che fai, chi sei» (v. 506: 964). «Διόνυσος ἥσσων οὐδενὸς θεῶν ἔφυ: Non è inferiore a nessun dio, Dioniso» (v. 777: 974).

La gioia dionisiaca pervade la teoresi greca e il pensiero di Platone, che nascono dalla luce e dalla furia del divino. Alla domanda da Beltrametti posta con grande suggestione: «Le Baccanti sono anche la tragedia palingenetica di una nuova società che non ha più il genos e neppure la polis a fondamento, ma il tirso: il regno dell’artista, del filosofo-prete, del grande condottiero?» (934), aveva risposto Eric Dodds. I filosofi della Repubblica sono infatti «una specie nuova di sciamani razionalizzati»[8]. «εὐάζω ξένα μέλεσι βαρβάροις: / οὐκέτι γὰρ δεσμῶν ὑπὸ φόβῳ πτήσσω: Grida evoè la mia voce di barbara: / ora i terribili ceppi non temo più» (vv. 1034-1035: 985), ora che il dio mi ha liberato.

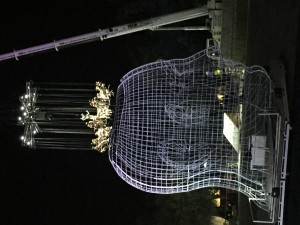

La vicenda di Tebe e di Dioniso è stata quest’anno messa in scena a Siracusa da Carlus Pedrissa e dalla Fura dels Baus di Barcellona [9], nella traduzione di Guido Paduano (interpreti principali: Lucia Lavia / Dioniso, Ivan Graziano / Penteo, Antonello Fassari / Tiresia, Stefano Santospago / Cadmo, Linda Gennari / Agàve). In questa rappresentazione i nomi degli dèi e dei mortali che dal χάος da cui tutto sgorga pervengono infine a Dioniso e a Penteo compaiono alcuni subito e altri a poco a poco sulla superficie spazzata dai passi e dal vento. Immediato è invece l’irrompere sulla scena delle Menadi con il loro grido dell’orgia, εὐοῖ, evoè!

Le Menadi, le Baccanti, stanno al centro di questa corale messa in scena dell’opera di Euripide. Una scelta saggia a indicare il cuore collettivo della festa e della ferocia umane che vengono espresse mediante lo spazio totale del teatro, lo spazio del teatro che si fa totale – Gesamtkunstwerk – attraverso i suoni, le percussioni, le danze, le voci che restituiscono la gloria degli dèi e la loro forza, antiche come il tempo.

E soprattutto, tratto caratterizzante la Fura dels Baus, mediante le imponenti macchine che portano attori e personaggi per l’aere, nelle contrade assolute, nell’aperto spazio del mito che dalla terra sale al cielo e poi dal cielo ridiscende nella polvere. I due principi del mondo sono infatti Demetra, la terra, il secco e Dioniso, l’umido, il succo della vite che dà ai mortali l’oblio dei loro mali. Non esiste altro rimedio al dolore d’esserci e del fare. Sia al povero sia al ricco, Dioniso concede il piacere del vino che libera dal dolore. Astemio, stitico, schematico e ultramoralista, Penteo non riconosce invece questa leggerezza, entra in scena portando con sé tre pesanti massi, offende, disprezza e illusoriamente incatena lo Straniero che parla in nome di Dioniso, lo Straniero che è Dioniso. La furia del dio, la sua vendetta, come abbiamo visto, saranno terribili. E meritate. La testa / prigione che domina sin dall’inizio la scena si trasforma nella testa vuota di un mortale che non vuole capire la forza inarrestabile del desiderio, del sesso e del sorriso, rimanendo nella tristezza dell’autocontrollo, della castità e della smorfia pudica intrisa di paura. Per diventare infine la testa mozzata e insanguinata che la baccante Agàve mostra con gioia dopo aver fatto a pezzi il proprio figlio.

Carlus Padrissa e la Fura dels Baus sono stati da sempre euripidei, da sempre utilizzano l’ἀπò μηχανῆς θεός, il deus ex machina che fa scendere, muovere e salire l’umano e il divino nello spazio della scena. Il loro Imperium [10], ad esempio, è costruito come spazio affollato dagli spettatori, direttamente coinvolti nelle vicende e nella violenza rappresentata. Uno spazio dentro il quale si elevano piramidi, gru, corde. Da queste geometrie si staccano i soggetti del dominio, nel doppio genitivo di chi ordina e di chi subisce. Donne dai cui corpi si sprigiona la sensualità, l’implacabilità, la fecondità del comando. In Imperium la musica restituisce la raggrumata densità dei movimenti scenici, che sembrano tornare alla semplicità del gesto primordiale, quello che fonda insieme natura e civiltà, che dà e riceve morte, perché altro nelle cose non sembra darsi se non questa furia dei corpi.

Era già quello dunque uno spettacolo dionisiaco che in Baccanti diventa un’enorme forma antropomorfa (Semele / Zeus) dal cui ventre esce il dio bambino, con l’attore / Dioniso che precipita investito dalle acque del parto che si rompono. Dinamismo che raggiunge il culmine in gru e corde con le quali il Coro e le Menadi si avvicinano e si allontanano, si addensano e si espandono, dando ogni volta forma e vita al fiore del cosmo pulsante di potenza e desiderio.

«In forma dunque di vermiglia rosa / mi si mostrava la corale sacra / che nel suo sangue Bacco fece sposa», si potrebbe dire guardando la gloria delle Menadi librarsi e parafrasando per esse Alighieri [11]. Peccato solo che Dioniso appaia coinvolto nelle vicende di Tebe con gesti e gridolini che nulla hanno ovviamente del dio. Dioniso uccide sorridendo. In Euripide (e sempre) questo dio è una maschera ironica e distante, braccia spalancate, voce gorgogliante dall’inquietudine della terra. Una scelta di coinvolgimento isterico, come invece ha voluto qui il regista, è completamente sbagliata. Tale limite non inficia comunque la profondità e la bellezza di una messa in scena delle Baccanti imponente, coraggiosa e visionaria che a Siracusa, nel cuore del Mediterraneo, ha riconosciuto e manifestato la sacralità della parola euripidea.

Dialoghi Mediterranei, n. 51, settembre 2021

Note

[1] Le tragedie di Euripide vengono citate nell’edizione dei Millenni Einaudi (Torino 2002), a cura di Anna Beltrametti, nella traduzione di Filippo Maria Pontani, con un saggio di Diego Lanza e le fotografie di Mimmo Jodice. Quando cito dalla sola traduzione indico il numero di pagina del volume, quando cito anche dal testo greco aggiungo il numero dei versi.

[2] Paradiso, XXXIII: 94-96.

[3] Erodoto, Storie, 5,4. Il brano dedicato ai Trausi si può leggere qui: Una saggezza antica e profonda

[4] Una inquietante ripresa del mito è quella che dà il titolo al film di Yorgos Lanthimos Il sacrificio del cervo sacro (2017).

[5] Inferno, V: 121-123.

[6] «Um überhaupt leben zu können, musste er vor sie hin die glänzende Traumgeburt der Olympischen stellen», F.W. Nietzsche, La nascita della tragedia, in «Opere», Adelphi 1964 sgg., vol. III/1, trad. di S. Giametta, § 3: 32.

[7] E. Cioran, Squartamento (Écartèlement, 1979), trad. M. Andrea Rigoni, Adelphi, Milano 1981: 106.

[8] E.R. Dodds, I Greci e l’Irrazionale (The Greek and the Irrational, 1950), trad. di V. Vacca De Bosis, La Nuova Italia, Firenze 1978: 248.

[9] https://lafura.com (consultato il 2.8.2021)

[10] https://lafura.com/obras/imperium/(consultato il 2.8.2021)

[11] Paradiso, XXX: 1-3.

______________________________________________________________

Alberto Giovanni Biuso, professore ordinario di Filosofia teoretica nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, dove insegna Filosofia teoretica, Filosofia delle menti artificiali e Sociologia della cultura. È collaboratore, redattore e membro del Comitato scientifico di numerose riviste italiane ed europee. È direttore scientifico della rivista Vita pensata. Tema privilegiato della sua ricerca è il tempo, in particolare la relazione tra temporalità e metafisica. Si occupa inoltre della mente come dispositivo semantico; della vitalità delle filosofie e delle religioni pagane; delle strutture ontologiche e dei fondamenti politici di Internet; della questione animale come luogo di superamento del paradigma umanistico. Nel 2020 ha pubblicato due libri: Tempo e materia. Una metafisica (Olschki Editore), Animalia (Villaggio Maori Edizioni).

______________________________________________________________