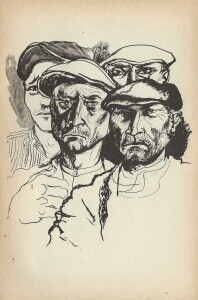

«Era un siciliano, grande, un lombardo o normanno forse di Nicosia, tipo anche lui carrettiere come quelli delle voci sul corridoio, ma autentico, aperto, e alto, e con gli occhi azzurri. Non giovane, un cinquantenne, e io pensai che mio padre ora somigliava forse a lui sebbene mio padre lo ricordassi giovane, e snello, magro, recitando il Macbeth, vestito di rosso e nero. Doveva essere di Nicosia o Aidone; parlava il dialetto ancora oggi quasi lombardo, con la u lombarda, di quei posti lombardi del Val Demone: Nicosia o Aidone» (Vittorini, 2010: 155).

Con questa descrizione la voce narrante di Conversazione in Sicilia, il romanzo più noto di Elio Vittorini, introduce la figura del “Gran Lombardo”. Un personaggio incontrato dal protagonista, Silvestro Ferrauto, in treno, in viaggio verso la Sicilia; un viaggio che è esperienza antropologica, in cui i mali e le contraddizioni dell’anima siciliana sono la lente attraverso cui scrutare i mali e le contraddizioni del mondo. La Sicilia come esperienza estetica (“estetica” nel senso di “sensibile”), mostrando senza attenuazioni e anzi al massimo grado i paradossi dell’umano, consente un approccio del tutto particolare agli enigmi dell’esistenza.

Enigmatico è pianto dell’ometto delle arance, che inveisce contro il vano frutto della sua fatica: ricchezza della terra che non arricchisce chi lavora. Enigmatici sono gli sguardi dei siciliani, dell’arrotino Calogero e della madre del protagonista, Concezione. Enigmatico è il richiamo che l’isola esercita sui suoi emigrati: terra odiata e amata a un tempo; bella ma micidiale, una sirena, o meglio un pifferaio: «e il piffero suonava in me, e così mi venne una scura nostalgia come di riavere in me la mia infanzia» (ivi: 136), dice Silvestro; mentre due suoi compagni di viaggio, Coi Baffi e Senza Baffi, anch’essi siciliani emigrati al Nord Italia, «dissero come al loro paese era bello, a Sciacca, a Mussumeli; ma di nuovo dissero che non ci si poteva vivere» (ivi: 152). È la contraddizione, come scrisse Leonardo Sciascia, del «nec tecum nec sine te vivere possum» (Sciascia, 1970: 167-171).

Enigmatica è la definizione che il Gran Lombardo dà dell’anima siciliana: «popolo triste, noi […] Sempre sperando qualcosa d’altro, di meglio, e sempre disperando di poterla avere… Sempre sconfortati. Sempre abbattuti… E sempre con la tentazione in corpo di toglierci la vita» (Vittorini, 2010: 158). Un desiderio tale da condurre all’annichilazione, se non della vita biologica, dell’esistenza: «Che fa uno quando si abbandona? Quando si butta via per perduto? Fa la cosa che più odia di fare…» (ivi: 158-159); che sia il monotono «mestiere di tipografo-linotipista» (ivi: 136) o la più generale indifferenza al mondo cui la burocrazia (come ideologia e come prassi) contribuisce ad assuefare.

Non è un caso se Silvestro cominci a interrogarsi sul mondo, sul dolore del mondo, lontano da Milano, dal suo ufficio e dalla sua routine. Il passaggio dall’alienazione, dalla «quiete della non speranza» (ivi: 131), alla disperata ricerca del senso, avviene alla stazione di Siracusa:

«Ma che avrei fatto a Siracusa? Perché ero venuto a Siracusa? Perché avevo preso il biglietto proprio per Siracusa e non per altrove? Certo mi era stato indifferente per dove prenderlo. E certo, essere a Siracusa o altrove, mi era indifferente. Era per me lo stesso. Ero in Sicilia. Visitavo la Sicilia. E potevo anche risalire in treno e tornare a casa.

Ma avevo conosciuto l’uomo delle arance, Coi Baffi e Senza Baffi, il Gran Lombardo, il catanese, il piccolo vecchio dalla voce di fuscello secco, il giovane malarico avvolto nello scialle, e mi parve che non mi era forse indifferente essere a Siracusa o altrove» (ivi: 168-169).

Il viaggio in treno verso la Sicilia – che continua, una volta giunto a destinazione, come conversazione con le tante voci di una terra polifonica, secondo coordinate dello spazio e della memoria in continua oscillazione fra il presente e il passato 1 – è piuttosto un’immersione da palombaro negli abissi del dolore, della miseria umana, della disillusione di un riscatto che non può avvenire. È un’esperienza che non lascia indifferenti; perché la realtà della memoria riaffiora e il ricordo si risemantizza di fronte alla realtà presente, cosicché gli oggetti e le sensazioni sono insieme presenti e passate: reali due volte.

«E questo era ogni cosa, il ricordo e l’in più di ora, il sole, il freddo, il braciere di rame in mezzo alla cucina, e l’acquisto nella mia coscienza di quel punto del mondo dove mi trovavo; ogni cosa era questo, reale due volte; e forse era per questo che non mi era indifferente sentirmi là, viaggiare, per questo che era due volte vero, anche il viaggio da Messina in giù, e le arance sul battello-traghetto, e il Gran Lombardo in treno, e Coi Baffi e Senza Baffi, e la verde malaria, e Siracusa, la Sicilia stessa insomma, tutto reale due volte, e in viaggio, quarta dimensione» (Vittorini, 2010: 182-184).

Dolore, miseria e disillusione caratterizzano sì la Sicilia, ma non solo: essi sono aspetti profondi del tragico che intride l’umano. Nondimeno, è mediante la Sicilia, trasparente finestra sul mondo, che il romanzo neorealista 2 di Vittorini offre uno sguardo non opacizzante sull’uomo in quanto tale. Reali sono i paesi e le città che Silvestro attraversa nel suo viaggio; ma essi sono al contempo simboli di una realtà antropologica e sociale più generale e più intima. Conversazione in Sicilia, pertanto, è insieme itinerarium mentis e viaggio universale nella complessità umana:

«è una sorta di grande poema lirico con un taglio narrativo, con un susseguirsi di immagini e di situazioni simboliche che diventano uno specchio dove si rifrange la desolata condizione umana e che nel finale preannuncia, con la sua atmosfera allucinata, la tragedia verso la quale il mondo si sta avviando. E la Sicilia è il luogo mitico, la scena dove si svolge la rappresentazione dell’avventura umana» (Pautasso, in Vittorini, 2010: 122).

Antonio Di Grado ha opportunamente evidenziato che proprio l’analisi della «fitta trama di simboli e di epifanie che sostiene il romanzo e lo configura come racconto mitico è […] condizione indispensabile a una corretta lettura» (Di Grado, 2016: 30). La struttura del romanzo quale racconto mitico è tale da rendere possibile la formalizzazione dell’intreccio secondo la tavola di Lévi-Strauss per l’analisi della struttura dei miti. Da tale operazione emerge il carattere circolare dell’itinerario di Silvestro, scandito dai momenti della Quiete, del Messaggio e del Viaggio, i quali «palesano la staticità di una struttura che ritorna e non può non tornare su se stessa» (ivi: 32). Questo comporta che il viaggio di Silvestro non possa essere considerato in alcun modo un progresso; «né il mito assolve altra funzione se non quella di confermare quell’indeterminato contenuto umano di furori e di desolata quiete che sostanzia, restando indenne dall’inizio alla fine del viaggio, ogni pagina del romanzo» (ivi: 31). Esso si configura, piuttosto, come

«una regressione alla terra, all’infanzia, al grembo materno (già di per sé significativo è il nome della madre: Concezione, così come, del resto, l’evidente radice terrestre del nome dello stesso protagonista), alla religione di quelle dee-madri che come le Erinni perseguitano in forma di astratti furori Silvestro […], impegnato in un viaggio che è mitica regressione agli Inferi, alle viscere della terra e della vita, per rinvenirvi il principio del “genere umano”, offeso e sepolto da secoli di storia» (ivi: 41).

L’approdo del protagonista nel paese della madre è un esempio estremamente significativo della dimensione mitica dei luoghi del romanzo. Il borgo si chiama «Neve» (Vittorini, 2010: 175), un nome d’invenzione che potrebbe celare (dalle informazioni che ricaviamo dal contesto) uno qualsiasi dei paesi dei monti Iblei sopra Vizzini: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Buccheri o Licodia Eubea. Ma non vi è alcunché di celato. Siamo più attinenti alle intenzioni dell’autore se ne rispettiamo la scelta di ambientare lunga parte della “conversazione” in un paese a un tempo reale e immaginario, onirico e simbolico, il cui nome fittizio serve proprio a sottolinearne il valore di exemplum: «e lo trovavo improvviso esserci come improvviso ci si ritrova in un punto della memoria, e altrettanto favoloso, e credevo di essere entrato in una quarta dimensione» (ivi: 177-178). Un’operazione, questa, pienamente consapevole, che trova riscontro in altri scrittori siciliani, da Verga a Camilleri; i quali, vincolati alla loro terra quale parte incancellabile della loro identità intellettuale, sono pronti a trasfigurarla «in quella geografia fantastica, poco rispettosa di carte e di riscontri, che grazie alle loro vertiginose invenzioni ha fatto della Sicilia un’utopia di fiera e irriducibile diversità, un laboratorio di congetture critiche e laiche moralità, un osservatorio polemico delle malefatte e delle imposture del “contesto”» (Di Grado, Distefano, 2021: 37).

Intorno alla celebre nota poscritta al testo, in cui Vittorini dichiara che «come il protagonista di questa Conversazione non è autobiografico, così la Sicilia che lo inquadra e accompagna è solo per avventura Sicilia; solo perché il nome Sicilia mi suona meglio del nome Persia o Venezuela» (Vittorini, 2010: 341), molto è stato scritto. C’è chi ha spiegato tale postilla come un indispensabile espediente per sfuggire alla censura del regime fascista: «insospettiva l’ambientazione in Italia di fatti non proprio edificanti – come in questo caso gli amori di Concezione, le scene di miseria e malattia e il richiamo alla morte in guerra come ingiustizia –; ma poteva bastare ambientare le vicende altrove perché il tutto risultasse tollerabile» (Falaschi, in Vittorini, 2010: 30). Tale motivazione pragmatica non esclude quelle più propriamente stilistiche e semantiche, per cui l’autore avrebbe inteso dare un respiro cosmopolitico alla critica sociale e al militante antimilitarismo espressi con precisi (ancorché dissimulati) riferimenti alla realtà storico-politica italiana degli anni Trenta.

In tal senso Vittorini, pur partendo dalla realtà della miseria siciliana, la trasfigura come sineddoche del “dolore del mondo offeso”: dove “mondo” dà prova del senso del dolore universale causato dalle ingiustizie, dalle miserie, dalle guerre. E se il dolore è quello del mondo, non solo quello della Sicilia, chi cerca altri e più nobili doveri, ovvero il Gran Lombardo, può ben essere nato a Nicosia, a Piazza Armerina o anche in Cina. Come spiega Sciascia:

«La verità è che attraverso il Gran Lombardo, e ritagliando una Sicilia lombarda, Vittorini tenta di risolvere quella profonda e drammatica contraddizione che è nei siciliani migliori, nei siciliani che non partecipano di quella che Lampedusa chiama la follia siciliana (la follia di credere la Sicilia perfetta e se stessi portatori di un modo di vita impareggiabile) […]. La Sicilia lombarda, dunque: un’astratta ipotesi, una illusione, un mito. E tuttavia, in sé e singolarmente, gli elementi di cui Vittorini si serviva erano ben concreti […]» (Sciascia, 1970: 169).

A ciò va aggiunto che Vittorini, cultore della letteratura americana (di cui tradusse per la prima volta diverse opere per il pubblico italiano), vedeva in essa la realizzazione di quel sogno di “letteratura universale” a cui egli stesso anelava e in cui intendeva collocarsi:

«L’America non è più il luogo dei luoghi ma tutti i luoghi, così come la Sicilia è anche Persia e Venezuela, e quindi anche America. Ovvio che Vittorini credesse di aver raggiunto definitivamente, collocandosi sulla linea vincente di questa letteratura universale, il suo vecchio assillo di superare le angustie della nostra letteratura nazionale del periodo fascista. E Pavese, che si muoveva anche lui entro la stessa mitologia, colse dunque assai bene l’orizzonte mondiale su cui voleva collocarsi la Conversazione» (Falaschi, in Vittorini, 2010: 43).

Così come i luoghi, anche i personaggi, in una serie di rimandi speculari, assumono notevole valore simbolico. Il Gran Lombardo è una figura chiave del romanzo in quanto Silvestro lo assume, in riferimento alla sua insoddisfatta tensione morale verso “nuovi e più alti doveri”, come modello a cui continuamente comparare figure incontrate nel presente (Calogero, Ezechiele, Porfirio) o rievocate nei ricordi (il padre, il nonno materno) o nei sogni (il fratello Liborio).

Il Gran Lombardo è un borghese di Leonforte; fiero delle sue terre, delle sue tre figlie e della sua cavalcatura (caratteristiche condivise, come vedremo, con il padre di Concezione, ovvero il nonno del protagonista), e che tuttavia non è appagato;

«e avrebbe voluto acquistare una nuova cognizione, così disse, acquistare un’altra cognizione, e sentirsi diverso, con qualcosa di nuovo nell’anima […]. Avrebbe voluto avere una coscienza fresca, così disse, fresca, e che gli chiedesse di compiere altri doveri, non i soliti, altri, dei nuovi doveri, e più alti, verso gli uomini, perché a compiere i soliti non c’era soddisfazione e si restava come se non si fosse fatto nulla, scontenti di sé, delusi» (Vittorini, 2010: 160-161).

Nel capitolo XVII, Silvestro incalza insistentemente la madre cercando di capire se il nonno materno, o anche il padre, le cui descrizioni da parte della madre sfumano l’una nell’altra, fossero «una specie del Gran Lombardo», «l’uomo del treno che aveva parlato di altri doveri» (ivi: 208-209). Il Gran Lombardo, sebbene appaia come personaggio distinto soltanto, in maniera fugace, nella Parte prima, si ripresenta costantemente come modello morale nelle sezioni successive; ad esempio, nella Parte terza, la quale narra le visite di Concezione ai malati di malaria e di tisi che ella orgogliosamente rivendica come emblema del suo affrancamento, anche economico, dal marito.

Nel “giro delle iniezioni”, infatti, ella è accompagnata da Silvestro, il quale si confronta con la concreta realtà della malattia. Ciò lo sollecita ad una più ampia riflessione sulla sofferenza umana, delineata nel capitolo XXVII: la malattia, se da un lato accomuna tutti gli uomini, enfatizza tuttavia lo iato fra, da un lato, chi è indifferente al dolore e anzi ne ride, e chi, dall’altro, soffre e piange nella sofferenza.

Nel suo monologo, Silvestro conclude: «Non ogni uomo è uomo, allora. Uno perseguita e uno è perseguitato; e genere umano non è tutto il genere umano, ma quello soltanto del perseguitato. Uccidete un uomo; egli sarà più uomo. E così è più uomo un malato, un affamato; è più genere umano il genere umano dei morti di fame» (ivi: 249-250). Il quale comprende ovviamente i siciliani poveri ma, beninteso, anche tutti gli altri esseri umani che soffrono. Anzi, gli stranieri poveri, come “il cinese” che Silvestro propone come esempio alla madre, recano oltre alla tara della povertà quella della xenofobia e del razzismo: per questo, egli è «il più povero di tutti i poveri […] più uomo, più genere umano di tutti» (ivi: 252).

La critica ha già osservato che «le tirate sul “più uomo” e sulla maggiore umanità dei “morti di fame” sono rivendicazioni di classe» (Falaschi, in Vittorini, 2010: 29): sovranazionali, quindi, e universali. E non passi sotto silenzio l’apologia di Silvestro per “il cinese”: nel 1941, data di pubblicazione del romanzo in volume, le prime leggi razziali adottate in Italia erano in vigore da tre anni.

Ebbene, nel capitolo XXVIII, oltre al povero, al malato, allo straniero, anche il Gran Lombardo, archetipo di colui che sente altri doveri e con fierezza cerca di emanciparsi dalla miseria, appare il segno di un’umanità più profonda: «Un uomo fiero è un Gran Lombardo e pensa ad altri doveri, quando è uomo. Per questo egli è più uomo. E per questo, forse, la sua malattia è morte e resurrezione» (Vittorini, 2010: 256). Se si aggiunge che il nonno di Silvestro, “Gran Lombardo” anch’egli, «capiva la politica ed era socialista» (ivi: 192), e che nel capitolo XX si accenna alla repressione di una rivolta di zolfatari in cui si presume perse la vita “il viandante”, amante di Concezione, emergono ulteriori elementi per riflettere sulle implicazioni politiche, legate alla storia italiana ed europea del primo Novecento, della critica sociale dell’autore.

Ma è soprattutto nella Parte quarta, a partire dal capitolo XXXIII, che Silvestro incontra personaggi tali da manifestare e problematizzare il modello morale del Gran Lombardo: l’arrotino Calogero e i bottegai Ezechiele e Porfirio. Sono tre personaggi insoddisfatti dello status quo, che soffrono per «il dolore del mondo offeso» (ivi: 286 e passim); non per i piccoli torti subiti personalmente, ma per le grandi ingiustizie, le grandi miserie, i grandi soprusi. «Digli che non abbiamo nulla da soffrire per noi stessi, non malanni sulle spalle, eppure soffriamo molto, oh molto! […] Il mondo è grande ed è bello, ma è molto offeso. Tutti soffrono ognuno per se stesso, ma non soffrono per il mondo che è offeso e così il mondo continua a essere offeso» (ivi: 287-288).

Questa differenza, ripetuta ossessivamente dai personaggi, fra “le piccolezze del mondo” e “le offese al mondo” tocca vette di squisita ironia, dettata dal fatto che i pur piccoli soprusi (come quello in cui incappa Calogero, multato e insieme derubato dalla guardia) sono pur parte del grande dolore del mondo, e i tre non trovano il coraggio e l’energia per opporvisi concretamente.

«– Ah, punteruoli! – urlò. – E se questo viandante fosse la stessa persona guardia e accalappiacani che mi ha fatto la contravvenzione? Non è la prima volta che il mio guadagno della giornata va via proprio mentre la contravvenzione compare.

L’uomo Ezechiele lo afferrò e tenne fermo per il braccio. – Coincidenza! – disse. – Non di questo genere sono le offese al mondo per le quali noi soffriamo» (ivi: 292).

Dietro Calogero, Ezechiele e Porfirio, la critica ha individuato rispettivamente il marxismo, il neoidealismo e il cattolicesimo; «tre protagonisti di ideologie diverse da quelle del fascismo perché conoscono le offese all’umanità; ma tre ideologie inefficaci: tutti bevono e si addormentano» (Falaschi, in Vittorini, 2010: 36, cfr.: 34-38).

Una lettura politica, dunque, è possibile dare del simposio di Calogero, Ezechiele e Porfirio presso la taverna di Colombo: il quale «rappresenta certamente tutte le ideologie e le culture di asservimento impudicamente dominanti sotto il regime [fascista]: la sua è una bottega, una mescita pubblica, e lui un intellettuale del regime» (ivi: 35-36). A guardar bene, il testo consente altresì un’ermeneutica teologica (cfr. anche Di Grado, 2016: 49): in tal senso ci autorizza il personaggio stesso di Porfirio, il quale pur rappresentando la cultura cattolica paradossalmente è omonimo di uno dei più celebri filosofi anticristiani del mondo antico. «Ve l’ho detto mille volte e ve lo continuo a dire. Solo l’acqua viva può lavare le offese del mondo e dissetare l’uman genere offeso. Ma dov’è l’acqua viva?» (Vittorini, 2010: 296). A questa domanda di Porfirio, Calogero ed Ezechiele rispondono, rispettivamente, che essa si trova nei coltelli e nel dolore del mondo. Senonché “l’acqua viva”, espressione ricorrente nei libri della Bibbia 3 come promessa di ristoro e di salvezza, che Colombo versa ai tre è vino; vino che non salva, ma che al contrario intorpidisce e annienta ogni ancorché debole volontà di opposizione al regime. «Ecco l’acqua viva, uomini – disse Colombo. E anche lui beveva, anche lui era ignudo nella nudità del vino, era il nano delle miniere di vino» (Vittorini, 2010: 299-300).

Al simposio partecipa anche Silvestro, cordialmente presentato da Calogero a Ezechiele e Porfirio come un altro che, come loro, soffre per il dolore del mondo offeso. Eppure Silvestro, a differenza di loro, non si illude che il vino, “l’acqua viva”, possa essere garanzia di salvezza; né che lo sia mai stato in passato:

«Cercavo io, e prendevo un sorso fra le labbra e il vino sembrava buono, per se stesso, così tra le labbra, eppure io non potevo berlo; per tutto il passato umano in me sentivo che non era cosa viva spremuta dall’estate e dalla terra, ma triste, triste cosa fantasma spremuta dalle caverne dei secoli. E che altro poteva essere in un mondo sempre offeso? Generazioni e generazioni avevano bevuto, avevano versato il loro dolore nel vino, cercato nel vino la nudità, e una generazione beveva dall’altra, dalla nudità di squallido vino delle altre passate, e da tutto il dolore versato» (ivi: 303).

Silvestro beve insieme a loro; beve meno di loro, e tuttavia anche nel suo caso il vino non è redenzione, non è eucaristia: piuttosto, è fonte di nuovo dolore, con l’epifania onirica del fratello Liborio, che recita il dramma della vita e della morte, della guerra e della celebrazione degli eroi.

Se infatti la prima miseria narrata nel romanzo è la povertà materiale dei “morti di fame”, la seconda miseria, strettamente legata alla prima, è la guerra. Nella Parte quinta Silvestro, vinto dal sonno in seguito all’assunzione dello spirito alcolico, incontra in sogno gli spiriti dei defunti; e in particolare un soldato, che si annuncia con un monosillabo: “Ehm!”; «vero e proprio messaggio di grado zero» (Di Grado, 2016: 52), il quale «evidentemente denuncia cifratamente gli orrori di questa morte, con tutto ciò che vi è connesso: le responsabilità di chi fa la guerra, di chi esalta la morte come eroismo, e così via. È questo il significato della “parola suggellata” in una concettualizzazione di tipo storico-politico» (Falaschi, in Vittorini, 2010: 46). La costernazione di Silvestro raggiunge il suo apice quando intuisce che quel soldato di sette anni con cui dialoga, che giace «su un campo di neve e di sangue da trenta giorni» (Vittorini, 2010: 315), è suo fratello Liborio. Fino a quando il dolore dei caduti in guerra non verrà raccontato da un “nuovo” Shakespeare, spiega Liborio a Silvestro, egli e gli altri spiriti sono condannati a rappresentare la loro tragedia, come in un teatro. Qualcosa di simile a un supplizio dantesco, estremante straziante. «Soffriamo, signore» (ivi: 317), dice Liborio a Silvestro: essi soffrono in quanto protagonisti di drammi non scritti che chiedono di essere raccontati.

Come aveva sagacemente osservato Paul Ricœur: «Noi raccontiamo delle storie perché in ultima analisi le vite umane hanno bisogno e meritano di essere raccontate. Questa osservazione assume tutto il suo valore quando richiamiamo la necessità di salvare la storia dei vinti e dei perdenti. Tutta la storia della sofferenza grida vendetta e domanda di essere raccontata» (Ricœur, 1983; tr. it. 2016: 123). Vittorini assunse su di sé tale mandato: «si capisce che Vittorini si assegna il compito che riconosce essere stato del tragico inglese: raccontare la morte e la sofferenza umana. Il libro uscì in volume in tempo di guerra, e consuonava profondamente con le ansie dei lettori più disponibili a coglierne la lezione» (Falaschi, in Vittorini, 2010: 50).

Coloro che muoiono in guerra sono anch’essi, come i poveri e come i bambini, espressione di un’umanità speciale. E non c’è dubbio che una delle chiavi di lettura di Conversazione in Sicilia sia proprio l’importanza che Vittorini assegna al tema della guerra. La critica infatti non ha mancato di notare «il valore di discrimine costituito dalla guerra di Spagna all’interno della storia morale e intellettuale dello scrittore» (ivi: 47); nonché il fatto che «Vittorini prese iniziative di battaglia: fra queste va annoverato un tentativo di espatrio […] e la stesura di un falso reportage da Malaga […] e di un articolo, finora introvabile, che gli costò l’espulsione dal PNF» (ivi: 48). Non solo la guerra civile spagnola del 1936-39, ma anche la Seconda guerra mondiale è fra gli spettri che aleggiano nella mente dello scrittore: e in particolare è proprio nel contesto della seconda guerra mondiale che va inquadrata, secondo Giovanni Falaschi, la stesura della Parte quinta del romanzo: «Si può […] dire che essa maturò in un clima autenticamente polemico, in senso etimologico» (ivi: 49).

Dopo Vittorini, anche Leonardo Sciascia, nel racconto L’antimonio, ha espresso una critica magistrale al militarismo fascista, contrapponendo al mito degli eroi di guerra la realtà di una miseria tale per cui essere ucciso combattendo in Spagna appare un’alternativa preferibile al morire in un incidente in miniera restando in Sicilia: «Mi arruolarono. Mia madre e mia moglie piansero. Io partii col cuore in pace: la zolfara mi faceva paura, al confronto la guerra in Spagna mi pareva una scampagnata» (Sciascia, 2020: 195).

E ai bombardamenti su Madrid fanno eco i missili su Kiev. A coloro che morirono in Spagna si aggiungono coloro che muoiono in Ucraina. Guerra civile, guerra difensiva, guerra preventiva: di fronte al variare delle condizioni geopolitiche, delle congiunture storiche, delle definizioni generali, resta l’universale particolarità della sofferenza, del dolore, del sangue. Piansero i profughi della guerra civile spagnola, piangono i profughi della guerra russo-ucraina: piangono i profughi di tutte le guerre. Piangono finché non hanno più lacrime da versare. Allora cala il silenzio, cessano i singhiozzi. È la quiete. «Questo era il terribile: la quiete nella non speranza» (Vittorini, 2010: 131). Tornare oggi su queste pagine che sembrano possedere accenti profetici può forse farci ritrovare quell’empito di indignazione e di furore per il “mondo offeso” e il “genere umano perduto” da cui muove la coscienza di nuove responsabilità e più profonde solidarietà.

Dialoghi Mediterranei, n. 61, maggio 2023

Note

[1] In Vittorini l’oggetto ricordato e l’oggetto che sollecita il ricordo «sono solo uno, grazie a una tecnica che sviluppa le potenzialità interne allo stesso oggetto e ne considera il passato come un’estensione, frutto di un movimento all’indietro dell’oggetto medesimo al quale si aggiungono nuove qualità. Quindi esso si accresce per dilatazione di sé medesimo nel ricordo, o per focalizzazione ed estensione di uno dei suoi particolari. L’oggetto quindi si muove grazie proprio a queste aggiunte: è il tempo che dilata lo spazio» (Falaschi, in Vittorini, 2010: 26).

[2] «Neorealista […] se a questo fenomeno letterario attribuiamo le qualità che Vittorini aveva inteso conferirgli attraverso il suo libro, di allusività, intenzione non banalmente documentaria e così via: verità e simbolo strettamente collegati, e verità documentaria del simbolo» (Falaschi, in Vittorini, 2010: 16). Vasta è la letteratura sugli aspetti realisti e veristi del romanzo di Vittorini, e sul loro rapporto con quelli allegorici e “lirici”. In questa sede, ci limitiamo a osservare che i diversi livelli di lettura non necessariamente vanno considerati mutualmente escludentisi. «La più corretta ci pare […] una terza posizione, quella che tende a unificare i due percorsi: si può infatti formalizzare una favola come ogni altra struttura narrativa, ma occorre tener sempre presente che chi l’ha fatto per primo (Propp) ha anche studiato le “radici storiche” delle favole» (ivi: 32). Del resto, la ragione della «intatta disponibilità della scrittura di Vittorini a qualsivoglia approccio critico […] risiede nella ineluttabile ambiguità di un’opera che deliberatamente si colloca nel regno indecifrabile del mito e ad esso affida le proprie tensioni conoscitive, in favore di esso abdica alle proprie ragioni narrative» (Di Grado, 2016: 29).

[3] «I servi di Isacco scavarono poi nella valle e vi trovarono un pozzo di acqua viva» (Genesi 26, 19); «Bevi l’acqua della tua cisterna, / e quella che zampilla dal tuo pozzo» (Proverbi 5, 15); «Fontana che irrora i giardini, / pozzo d’acque vive, / e ruscelli sgorganti dal Libano» (Cantico 4, 15); «Perché il mio popolo ha commesso due iniquità: / essi hanno abbandonato me, sorgente di acqua viva, / per scavarsi cisterne, cisterne screpolate, / che non tengono l’acqua» (Geremia 2, 13); «Gesù le rispose: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: ‘Dammi da bere!’, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva”. Gli disse la donna: “Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest’acqua viva?”» (Giovanni 4, 10-11); «chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno» (Giovanni 7, 38). Tutte le citazioni riportate seguono la traduzione CEI.

Riferimenti bibliografici

Di Grado A., 2016. Vittorini a cavallo. Vecchie e nuove congetture su un artigiano anarchico che fabbricava miti, Euno Edizioni, Leonforte.

Di Grado A., Distefano B., 2021. In Sicilia con Leonardo Sciascia, Giulio Perrone Editore, Roma.

Falaschi G., Introduzione, in Vittorini E., Conversazione in Sicilia, Rizzoli, Milano 20106: 5-54.

Pautasso S., Nota, in Vittorini E., Conversazione in Sicilia, Rizzoli, Milano 20106:117-123.

Ricœur P. [1983], Tempo e racconto, vol. I, tr. it. di G. Grampa, Jaca Book, Milano 2016.

Sciascia L. [1960], L’antimonio, in Id., Gli zii di Sicilia, Adelphi, Milano 20205: 179-247.

Sciascia L., 1970. La Lombardia siciliana, in Id., La corda pazza. Scrittori e cose di Sicilia, Einaudi, Torino: 167-171.

Vittorini E. [1941], Conversazione in Sicilia, Rizzoli, Milano 20106.

__________________________________________________________________________

Giovanni Altadonna ha conseguito la Laurea magistrale in Scienze filosofiche presso l’Università degli Studi di Catania con una tesi in Epistemologia avente per oggetto L’erronea misurazione dell’uomo. La critica all’antropologia razziale in Stephen Jay Gould. I suoi interessi di ricerca riguardano la filosofia della scienza e la storia della biologia, con particolare attenzione al neodarwinismo e alla storia della teoria dell’evoluzione. Coltiva per diletto lo studio delle scienze naturali, con particolare riferimento all’entomologia e alla fauna siciliana. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni nell’ambito delle scienze umanistiche e delle scienze naturali.

______________________________________________________________