La storia scritta dagli ultimi. Piccole storie che sommate l’una alle altre compongono un mosaico al quale guardare per conoscere l’insieme. Capita così che le testimonianze di chi mai avrebbe pensato di essere un protagonista diventino la fonte unica per accedere a un passato recente eppure dimenticato, o al massimo relegato nella memoria mai trasformata in documento di chi non ha più tempo o possibilità di tramandarlo. Mario Cassisa, trapanese (1919/2009) nato nel cuore della vecchia Trapani, in quel quartiere Casalicchio (oggi San Pietro) storicamente sede della marineria da pesca attorno al quale si sviluppò la città, di memoria da tramandare ne aveva tanta, tantissima, soprattutto legata al mare, che per lui marinaio e pescatore era “università universale”.

Sarebbe potuta interessare a qualcuno quella memoria trascritta da chi nel 1930 a quasi undici anni abbandonò la scuola appena dopo aver conseguito la licenza elementare? Chissà quante volte Mario Cassisa si è posto questa domanda davanti alle mille pagine di C’era una volta Trapani scritte negli ultimi anni della sua vita. L’incipit del manoscritto è tranciante: «Questa è la storia della mia storia che non fa storia perché non sono nessuno». E invece a rileggerla è una vita che fa storia proprio perché nessuno prima e dopo ha saputo o voluto raccontare i fatti minimi di una comunità, quella trapanese, specchio della più ampia realtà siciliana.

La “vita” di Mario Cassisa è stata raccolta in tre volumi dall’editoriale Monitor di Trapani (2005/2008) e stampata in pochissime copie per gli amici dell’Autore, quasi una stampa clandestina oggi purtroppo introvabile. Dai ricordi limpidissimi dell’autore apprendiamo gli usi per i fidanzamenti, i rituali delle nozze, i mestieri praticati, i costumi delle famiglie popolari, i riti religiosi di una città appena uscita dalla Grande Guerra e attraversata dalla Seconda, quasi novant’anni di vita che costituiscono un patrimonio culturale e antropologico praticamente ignoto.

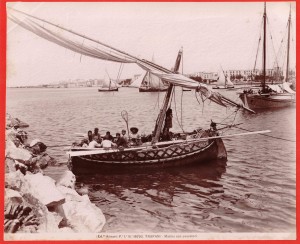

È il mare, però, il principale protagonista del diario nostalgico di Cassisa, marinaio per censo e per passione, che parla della propria «vita vissuta e delle storie ascoltate da vecchi naviganti su bastimenti a vela del 1800, 1900 e sino al 1920 o poco più quando, io giovane, si navigava a vela su grossi bastimenti di malafora, termine che indicava la navigazione oceanica fuori lo stretto di Gibilterra».

Tra le memorie del pescatore/scrittore mi piace riportare quella della pesca con le nasse, praticata nei mari dell’isola di Levanzo raggiunta a remi o al massimo con la vela latina se c’era un po’ di vento (primo volume della trilogia): qui ritroviamo tutta quanta la sapienza degli antichi marinai che raggiungevano i luoghi migliori senza bussola né strumenti elettronici (ecoscandaglio, radar, gps) e l’unica forza su cui potevano contare era quella delle braccia; è un vero e proprio compendio della piccola pesca e della navigazione costiera, dove non mancano interessanti riflessioni sulle condizioni di vita della gente di mare …

« … Mio zio, Antonino Cassisa, fratello di mio padre, era proprietario di un buzzo (barca da pesca con remi e vele) di sei metri di lunghezza e due di larghezza adibita alla pesca con le nasse e gli necessitavano due marinai. Nei mesi di aprile e maggio di tutti gli anni nelle barche da pesca venivano a mancare sempre i pescatori perché si apriva la pesca del tonno e la maggior parte di essi erano impegnati lì; si calavano le reti delle tonnare a Favignana, Formica, San Giuliano, San Cusumano, Bonagia ed anche in Tunisia a Siridavid, in Libia a Marsa Zuara e Marsa Zuaga, un’altra tonnara veniva calata a qualche miglio ad ovest da Tripoli. Le tonnare di Favignana, Formica e Siridavid erano gestite dai Florio, quelle di San Cusumano, San Giuliano, Libia e di Tripoli dalla famiglia trapanese dei Serraino. Moltissimi pescatori trapanesi venivano ingaggiati per la pesca del tonno e questi pescatori aspettavano tutto l’anno il tempo delle tonnare in quanto lavoravano guadagnando una paga sicura e buona che permetteva loro di pagare l’affitto annuale delle loro abitazioni oltre al mantenimento delle famiglie per tre mesi. Venivano assunti a mezzo ufficio di collocamento di Trapani ed erano in regola con la previdenza sociale, con la cassa mutua malattie e con l’istituto infortuni sul lavoro. Tuttavia, il periodo era breve, solo per tre mesi: aprile, maggio e giugno. Ogni anno questi pescatori usufruivano di tre mesi di diritti sociali che avrebbero utilizzato in vecchiaia come pensione minima. Nei buzzi e nelle piccole barche da pesca non c’era il ruolo d’imbarco del personale, ma una licenza per pesca rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Trapani. Non si pagavano contributi sociali e in vecchiaia i pescatori o venivano assistiti dai propri familiari se ne avevano o altrimenti venivano ricoverati all’ospizio di mendicità Umberto I di Savoia, sito ai Cappuccini, di fianco la chiesetta di Santa Lucia in piazza generale Scio … Alle due del mattino, per trovarci all’alba sul posto di pesca ci trovammo tutti nel magazzino dove c’erano pronte decine e decine di piccole e medie nasse con l’armamento di cordame in ddisa (erba sottile e lunga), ozze in sughero (fasce di sughero legate insieme per tenere a galla il cordame delle nasse calate a mare) e màzzare (grosse pietre di circa 40-50 chili di peso) munite (legate) con corde di ddisa per tenere ancorate le nasse con il suo cordame. Portammo tutto a bordo del buzzo sistemando l’armamento a grande altezza e larghezza nella parte della sezione in coperta di poppa. Eravamo un equipaggio di nove persone: mio zio Nino Cassisa 53enne, pescatore, capo barca; mio zio Cicciu Francesco Cassisa, pescatore 65enne; io Mario Cassisa principiante pescatore quasi 18enne; Alberto Sansica pescatore 17enne; Salvatore Russo pescatore 55enne; Giacomo Angileri pescatore 60enne, soprannominato Iacu Vaddrareddra (piccola ernia ai testicoli) reduce della prigionia della prima guerra mondiale 1915-18; Giovanni Siele pescatore 60enne, soprannominato Vanni u cuciuni (cuciuna: piccolissimo pesce che popolava il mare del porto di Trapani); Vincenzo Strazzera pensionato ultra 60enne ex navigante di bastimenti a vela di malafora; Placido Marino, pensionato ultra 60enne, ex navigante di bastimenti a vela di malafora. Questi ultimi due pescatori improvvisati andavano a pescare per arrotondare la pensione …; eravamo un equipaggio con soli due giovani e sette anziani 60enni ma che si mantenevano in buona salute nel fare il duro lavoro di pescatore di nasse; duro per la voga coi remi da fare per decine di miglia al giorno, duro per salpare a forza di braccia le pesanti màzzare dal fondo marino con molta lunghezza di cordame di ddisa».

Molto interessante la regola non scritta ma rispettata da tutti i pescatori in merito alla suddivisione delle zone di pesca al fine di evitare contrasti e per non sfruttare eccessivamente le risorse ittiche; si consideri che parliamo degli anni ‘30 del XX secolo, quando ancora i fondali marini erano ricchissimi:

«La zona di pesca di mio zio Nino era tutta quella intorno all’isola di Levanzo; invece altri buzzi, barche da pesca simili a quella di mio zio, andavano a pescare in altre zone. I proprietari dei buzzi infatti si dividevano le zone, tramandate da padre in figlio. Mio zio quindi aveva i dintorni dell’isola di Levanzo fino a qualche miglio di distanza dalla costa. Altri suoi cugini avevano altre zone di pesca: Agostino Cassisa l’aveva nella Secca del Pesce a 17 miglia dal porto di Trapani, a nord ovest di Levanzo, Angelo Cassisa nell’isola di Formica e al Maraone, un altro Salvatore Cassisa aveva la zona di pesca nei dintorni dell’isola dei Porci, un altro Cassisa, soprannominato l’eremita, nella zone dell’isola degli Asinelli. Tutti loro si rispettavano senza invadere la zona di pesca degli altri e tutti i Cassisa si comportavano come se avessero fatto un contratto a vita, era una regola ereditata dagli antenati, vivendo in pace fra loro e con Dio».

Mario Cassisa narra con estrema precisione la giornata del pescatore di nasse:

«Dopo oltre due ore di navigazione vogando, all’alba arrivammo al punto di pesca, ad est dell’isola di Levanzo. Vanni preparava le esche con un pugno di granchi vivi che prendeva e metteva in una piccola nassa piena quasi a metà di granchi comprati il giorno avanti a dieci lire da persone che lavoravano alla cattura di granchi e mitili nei bassi fondali marini del canaleddru (canaletto) e del porto di Trapani e che poi li vendevano. Lui stava alzato nella stiva a poppa col mezzo corpo fuori in coperta: con una pietra li schiacciava leggermente e li introduceva nelle piccole nasse per la pesca di viole, sirranie, capre e altri grossi pesci, polpi; le nasse medie le escava con sarde legate a metà distanza di 10 cm l’una dall’altra lungo una cordina in corina (erba a piccole fasce) davanti l’imboccatura della campa delle nasse. Queste nasse erano per la pesca dell’aragosta e grossi pesci come gronghi, prai, cipolle (scorfani rossi), ecc. I miei zii Ninu e Cicciu calavano le màzzare con cordame di disa a cui erano legate le nasse a distanza l’una dall’altra che così rimanevano ancorate al fondo e venivano segnalate con due ozze di sughero galleggiante legate alle corde. Le ozze erano legate alle mazzare delle nasse, una all’inizio della calata e l’altra alla fine della calata dell’ultima mazzara. Le ozze si lasciavano come segnale e l’indomani all’alba si salpavano. Nel calare le nasse mio zio Nino guardava la posizione del buzzo prendendo i segnali da terra rispetto alle isole Egadi, la costa e i monti di Trapani e mentre si calavano le nasse ci ordinava la voga sia in linea dritta che a curva. Si calavano 4 gruppi di 40 nasse, dieci per ognuno, in diverse zone di pesca ma sempre nei mari intorno l’isola di Levanzo; ogni gruppo era chiamato “tono di nasse” mentre il gruppo completo di 40, 50 o 60 nasse era detto “arbitio”. Mentre si calavano le nasse e si vogava, da levante, da dietro il monte San Giuliano e le colline, lentamente sorgeva il sole e appena il sole fu tutto splendente, mio zio fece fermare il lavoro di calata delle nasse e la voga e si fece il segno della santa croce, gesto che seguimmo tutti e quindi ci diede il buongiorno, saluto al quale immediatamente rispondemmo. Era questa una tradizione secolare ereditata dai loro antenati. Tutti i pescatori trapanesi avevano una spiritualità religiosa che derivava dagli insegnamenti delle loro mamme e nonne sin dall’infanzia e poi, una volta adulti, la confermavano e la facevano propria: non bestemmiavano mai e per loro il buzzo era la chiesa galleggiante, la chiesa di San Pietro apostolo, loro tutore e protettore. Quando qualcosa andava storto, anche nel loro lavoro del prendere le nasse o le reti, per loro era considerata una cosa naturale e non era giusto bestemmiare perché anche in quel momento si faceva la volontà di Dio».

Le nasse dei Cassisa pescavano sia pesci minuti (viole/donzelle, sirranie/sciarrani, capre/perchie), sia di buona dimensione (prai/pagri). Anche sulle piccole barche come i buzzi si celebravano i riti religiosi, al pari della tonnara dove le religiosità è stata oggetto di approfonditi studi da parte degli antropologi: qui era il rais a pregare al momento di uscire in mare all’alba, sui buzzi il capopesca attendeva il sorgere del sole per rapportarsi con la divinità. Come il rais e i tonnaroti, anche il capopesca accettava cristianamente le offese del maltempo. «Sia fatta la volontà di Dio» scrisse nei suoi diari il rais Oliva di Scopello davanti alle reti strappate dai marosi e alla fuga di 400 grossi tonni, e così reagisce anche il nonno dell’autore:

«Mia madre mi raccontò che suo padre, Mario Mineo, mio nonno materno, in quel tempo aveva un grosso buzzo; durante il periodo invernale ci fu una violenta tempesta di venti occidentali che provocò grandi e alte mareggiate tanto che per quaranta giorni non si poté andare a pescare. Quando la tempesta si placò, col suo equipaggio andò alla sua zona di pesca e non trovò più né le ozze galleggianti né le nasse; cercò le nasse con un rampino (piccolo ancorotto in acciaio a 4 mappe) legato con una lunga corda di disa, calata sul fondo marino dove le aveva calate prima della tempesta, e a strascico con le remate tentava di impigliarle. Erano grandi nasse per la pesca di ope [boghe n.d.r], di due metri di altezza e due di larghezza, costruite con bacchette sottilissime di iunco (giunco) tipo canneti flessibilissimi lunghi oltre un metro. Fu tutto inutile, non trovò più niente, nemmeno una nassa ma non ci fu una sola bestemmia, disse solo: “Facciamo la volontà di Dio”. Allora mio nonno Mario dovette ricostruire di nuovo tutto l’arbitio».

La giornata del nassaiolo era lunga e faticosa:

«Dopo avere calato le nasse si faceva colazione. Ognuno di noi si portava a bordo un sacco con muta completa, cioè un cambio completo di biancheria intima e di copertura (camicia e maglione, giacca, pantalone, ecc); il cambio si aveva nel caso in cui durante la pesca o durante l’armamento o il disarmo dell’albero o dell’antenna con la vela uno di noi fosse caduto in mare e in quel caso avrebbe potuto cambiarsi con indumenti asciutti. A bordo si stava scalzi, a piedi nudi, per essere più aderenti con la coperta in legno durante il rollìo e il beccheggio del buzzo col mare mosso. Nel sacco, ognuno portava la sua colazione: pane, sarde salate o sgombri o tonnina salata, anche olive e frutta. Dabbasso la stiva, a poppavia, c’era rizzata (legata) una giara (anfora) di 40 litri d’acqua potabile … le nasse dovevano pescare tutto il giorno e tutta la notte, dall’alba all’alba dell’indomani e quindi il primo giorno di pesca si trascorreva ad aspettare, noi tutti dovevamo attendere l’alba successiva per salpare le nasse: da quando avevamo lasciato il porto di Trapani per l’isola di Levanzo e i suoi dintorni per la pesca, avevamo vogato per circa 12-13 miglia marine, perciò non conveniva tornare a terra per poi ritornare il giorno dopo; allora si restava di fuori, così si diceva quando non si rientrava a casa. Però intorno le 16, mio zio fece salpare un tono di nasse per “fare a ghiotta”, cioè la zuppa di pesce, per cui salpammo le nasse e dal pescato prendevamo i pesci più piccoli, viole, sirranie, capre e tannute. Si escavano nuovamente le nasse con granchi di fondo schiacciati perché vivi e si calavano lasciando alcuni pesci più grossi vivi. Vogando si approdava a terra, presso la scogliera di Cala Tramontana, in un piccolo calaccione dove entrava il buzzo con una piccola darsena con acqua limpidissima…. Presi dalle nasse oltre tre chili di pesci piccoli, i due anziani ex naviganti di bastimenti a vela di malafora, Placido Marino e Vincenzo Strazzera, pulirono i ventri dei pesci con acqua di mare in un bugliuolo di legno (secchio in legno con manico fisso in vergone, cioè legno di castagno) di circa dieci litri di capacità. Dopo avere pulito i pesci scesero a terra con una pentola di rame rosso stagnata con acqua dolce, il bugliolo coi pesci, cipolla, aglio, olio di oliva e sale e improvvisarono un fornello con due grosse pietre. Raccolti molti grossi cespugli di cui l’isola era piena e acceso il fuoco, cucinarono la cosiddetta ghiotta, come chiamano i pescatori la zuppa di pesce. Facemmo cena poggiando la pentola con la ghiotta sul boccaporto a bordo che fungeva da tavolo. Dopo il tramonto del sole, a sera, andammo a dormire a basso sulle vele stese sul pagliolato (pavimento interno del buzzo). Dormivamo fianco a fianco vestiti, era una vecchia tradizione dei pescatori …».

La famosa “ghiotta” dei pescatori trapanesi era consumata sulle tavole della coperta lavata con un secchio di acqua di mare: le cronache non riportano alcuna malattia contratta per questa consuetudine, eppure oggi le regole sanitarie impongono alle barche dedite alla “pescaturismo” l’impiego di lavelli e attrezzi in acciaio inox, pena multe salatissime! L’orario di lavoro sui buzzi comprendeva praticamente l’intera giornata, fatta eccezione per le poche ore dedicate al riposo:

«All’inizio dell’alba ci alzammo e uscimmo in coperta. Preso posto, iniziammo a remare verso la “futtia” di Punta Genovese (geograficamente chiamata “Punta Sorci”). I pescatori la chiamavano invece “futtia” ed era una zona piccola di pesca con vegetazione marina circondata da fondo marino sabbioso detto “vario”. La futtia è come un’oasi nel deserto sabbioso. In base al fondale e alla vegetazione, tra sabbia e scogli, a 30-40-50 braccia la fauna marina si differenzia: granchi, gamberi, aragoste, lenfati, piccoli e grossi pesci, gronghi, murene, stelle marine, cavallucci marini, ecc. Le futtie vennero scoperte dagli avi dei Cassisa, pescatori dei secoli scorsi e vennero individuate senza vedere il fondo marino: in base a come gettavano le nasse, prendendo i segnali da terra delle isole Egadi e della costa della Sicilia occidentale, quando le salpavano capivano se erano finite nelle futtie o nel vario perché le prime erano piene di pesci, aragoste ed altro, e le seconde erano vuote e venivano rigettate in mare. In seguito i pescatori impararono a rettificare la calata delle nasse sino a che non trovavano l’intera futtia, di modo che tutte le dieci nasse che venivano calate per la lunghezza della zona presunta di futtia quando si fossero salpate sarebbero state piene; allora imparavano a memoria i segnali a terra per riconoscere la zona di pesca nelle calate successive. Arrivati alla futtia di Punta Genovese, agganciata l’ozza di sughero galleggiante, due persone a bracciate salpavano la màzzara iniziale e tutto il tono di piccole e grandi nasse, mentre noi vogatori vogavamo nella direzione verso cui erano distese ed allungate le nasse fino ad andare a piombo dell’altra màzzara dove si agganciava l’altra ozza di sughero, salpando la màzzara di fine tono di nasse. Si iniziava sempre controcorrente e da sotto vento. Avevamo fatto una buona pesca di aragoste di colore rosso scuro da oltre un chilo, un chilo e mezzo e più e altri pesci, piccoli e grossi di varie qualità. Escammo nuovamente le nasse calandole nella stessa futtia, quelle grandi con pesciolini presi da noi nelle stesse nasse e quelle piccole con granchi pestati; quindi vogavamo verso sud, verso la futtia chiamata u’ ferruricavaddru (il ferro di cavallo) per la sua forma di grosso e largo ferro di cavallo, con vegetazione e fauna marina a circa 40 braccia di profondità su fondale roccioso in mezzo ad un grande vario sabbioso tutto intorno. Era a oltre mezzo miglio marino ad ovest (ponente) di Levanzo sud e i segnali per trovarla erano: Punta Genovese a traguardo preciso con il dirupo a fior di mare di Capo Grosso (segnale nord), il pesce di Levanzo a traguardo col cozzo Partanna (segnale est). Il pesce di Levanzo è una roccia a colonna a forma di pesce nel sud estremo dell’isola a traguardo, niente di meno, con la parte a strapiombo della montagna di Partanna: un segnale lontanissimo, tanto grande era l’ingegnosità degli antichi pescatori nello sperimentare e trovare posti buoni di pesca senza l’ausilio di bussole e radar marini, inesistenti nei secoli passati, forse addirittura si parla di un millennio fa, e questi segnali di rozzo rilevamento furono tramandati di generazione in generazione da allora. Salpammo il tono di nasse dalla futtia del ferro di cavallo dove avevamo fatto una buona pesca di aragoste più piccole di quelle dell’altra futtia, di circa un chilo o poco di meno di un colore più rossastro che rosso scuro, e di altri pesci pregiati, prai, molte triglie, mustie, ecc. Come al solito mio zio Nino stava in piedi nella stiva con il corpo a metà fuori in coperta poppiera ad impostare le aragoste nella bassa e larga carteddra (ceste costruite con verghe dai contadini, coi manici anch’essi di verghe per il trasporto); dopo avere scrupolosamente impostato le aragoste con il collo chiuso le coprivamo con un sacco di iuta bagnato di acqua di mare su cui ogni tanto spruzzava un po’ di acqua per mantenere vive le aragoste sistemate sotto coperta a riparo dal sole».

In questo passo Cassisa spiega come si ritrovavano i posti buoni in mezzo al mare: empiricamente i pescatori per secoli hanno applicato alla ricerca la più elementare delle leggi della geometria, e cioè che tra due punti passa una sola linea retta. Scegliendo coppie di punti cospicui (i “segnali”) posti uno dietro l’altro costruivano una rete di rette convergenti sul posto in cui erano e che volevano ritrovare. La costruzione di questa rete di “segnali”, e dunque la capacità di tornare sui luoghi di pesca, è stata sempre appannaggio dei pescatori più bravi, e oggetto di studio da parte degli antropologi. Oggi la ricerca dei “segnali” a terra è stata sostituita dalle indicazioni precise al centimetro fornite dai Gps, e l’arte antica degli anziani marinai è praticamente dimenticata. Il nome e i riferimenti delle “zuppie” sono stati sostituiti dalle cifre di latitudine e longitudine, aride ma infallibili.

In quegli anni nelle isole Egadi, ma anche a San Vito lo Capo, Pantelleria, Lampedusa, vivevano piccole famiglie di Foca Monaca, che i pescatori chiamavano “bue marino”:

«Quasi sempre quando attraversavamo Capo Grosso, sotto il dirupo della montagna, c’era un grosso e largo scoglio piano a fior d’acqua su cui era sempre accucciato un bue marino; passando a circa 8 metri di distanza, lui non si muoveva anzi ci guardava passare col suo sguardo sereno e quasi umano, i suoi occhi erano neri come il suo corpo e zampe lisce. Era abituato a vedere passare i buzzi dei pescatori e i pescatori lo rispettavano, non l’hanno mai molestato: per antica tradizione i pescatori trapanesi rispettavano da sempre quella specie. C’è una storia che si riferisce al bue marino: una notte, al buio,durante una pesca di stagione invernale Vincenzo Corso col suo tartarone (rete a strascico a remi) nel mettere in coperta la rete non si accorse che era rimasto impigliato coi pesci anche il bue marino che, appena toccò la coperta mentre ancora i pescatori salpavano la rete, cominciò ad ululare producendo un grande urlo. Allora lui, Vincenzo Corso, si “scantò” (si spaventò) e lasciando di colpo la rete con le mani cadde all’indietro andando a sbattere con violenza il sedere su uno scalmo di voga facendosi molto male. Per lui fu tanto grande lo spavento che da allora i pescatori lo soprannominarono “u scantato”, lo spaventato, assieme a tutti i suoi familiari che da allora erano diventati “i scantati”, tutti pescatori, padre e figli, autentici sanpitrara che abitavano in via Torre Pali, nel vicolo Gibellina».

Ecco spiegato in parole semplici come nasce la ‘nciuria, il soprannome, per intere famiglie, in questo caso di “sanpitrari” cioè abitanti del quartiere San Pietro. Per secoli nei piccoli paesi, ma anche nei quartieri popolari, il cognome era solo una sovrastruttura lessicale buona per l’anagrafe e non sempre. A Favignana due fratelli portano cognomi diversi perché l’ufficiale di stato civile pensando che l’originale Ritunno fosse un errore dovuto al nome dialettale del pesce zerro – ritondo – trascrisse il secondo col cognome Ritondo; per identificare una famiglia si ricorreva esclusivamente al soprannome, alla ‘ngiuria. Oggi scriveremmo Vincenzo Corso “detto scantato”, ieri invece avremmo scritto “ngiuriato” …

Compare nel racconto di Mario Cassisa il capostipite di una famiglia che ha fatto la storia delle tonnare trapanesi: i Castiglione. Nino Castiglione senior (1908 -1987) negli anni ‘70 del secolo scorso salvò le tonnare trapanesi – Bonagia/San Giuliano e Favignana – dalla rovina cui le avevano condannate i vecchi proprietari, e le riportò ai fasti di una volta; il padre Francesco era un modesto rigattiere che rivendeva i tonni dei genovesi Parodi, proprietari della tonnara di Favignana; grazie a una intelligenza vivida e a notevole istinto imprenditoriale diventò il maggiore esportatore trapanese di aragoste. Qui lo incontriamo nell’anno 1937:

«Dall’ultimo punto di pesca ad est di Capo Grosso fino al porto di Trapani c’era da remare per otto miglia marine e pensavamo di arrivare per le dieci per portare subito il pesce al mercato al minuto per la vendita immediata prima di mezzogiorno. Al mercato dovevamo portare solo i pesci mentre le aragoste le vendevamo a Cicciu Castigghiuni (Francesco Castiglione) che aveva due vivai di aragoste nel mare limpido e pulito di fronte il Lazzaretto, composti di travi i legno … erano come delle grandi gabbie lunghe sei metri, larghe tre e alte due che stavano in acqua e con la parte superiore a fior d’acqua e un portello in legno col lucchetto per la chiusura che serviva per introdurre e prelevare le aragoste dalle gabbie. Vendere le aragoste a lui era una necessità perché al mercato avremmo dovuto farcele pagare dieci lire al chilo e i compratori non si trovavano facilmente in quanto solo i benestanti potevano permettersi di pagare tanto e sarebbe stato impossibile vendere 60 chili di aragoste. Al mercato se ne portava solo qualcuna, quelle che nell’uscirle dalle nasse e nell’impostarle nelle carteddre, a furia di sbattere si ferivano il collo oppure quelle che arrivavano morte e che allora si vendevano a poco prezzo. Vogavamo col mare calmo che agevolava la velocità del buzzo e invece di entrare dall’imboccatura del porto entrammo direttamente dal “passo”, un canale tra la Colombaia, la Casina Nasi e il Lazzaretto in modo di essere subito a contatto con i due vivai di aragoste. Subito Francesco Castiglione venne da terra con un battello a remi con bilancia e pesi in rame; coi pesi e con le sue mani controllava una ad una le aragoste, se erano vive le pesava e le gettava con delicatezza dentro al portello superiore del vivaio che in quel momento teneva aperto. Le pesava abbondantemente a suo favore e sommava il peso ad ogni pesata: 60 chili di aragoste alla fine risultavano 50 chili che pagava a vista per metà del loro valore, a 5 lire al chilogrammo. Era, nonostante tutto, l’unico modo per potere vendere subito le aragoste e non stare troppo a lungo al mercato. Anche altri pescatori di altri buzzi facevano lo stesso. Non potevamo venderle al mercato a cinque lire al chilo perché altrimenti in caso di abbondante pescato di aragoste da parte di tutti i buzzi lui avrebbe pagato ancora meno. Quindi le spediva per via aerea a Napoli, Roma, Milano e in tante altre grandi città italiane; per Palermo si serviva di automezzi. Spediva con imballaggi speciali ma semplici: contenitori in legno stagni con le aragoste coperte con fresche alghe marine e un sacco di iuta inzuppato di limpide acque marine in modo che arrivassero vive a destinazione dove c’erano gli assidui clienti che erano altri commercianti ittici. A quel tempo a Trapani c’era la linea giornaliera di idrovolanti nel Tirreno da Genova, Napoli, Palermo, Cagliari, Trapani, Tunisi e viceversa. Era una linea aerea governativa, si chiamava Ali Italia Fascista».

I contratti di lavoro erano “alla parte”, cioè non c’era uno stipendio fisso ma si divideva il ricavato del pescato; le “parti” erano uguali, ma la suddivisione era rigidamente regolata dalla consuetudine:

«Quella giornata, in tutto, tra le 250 lire delle aragoste e le 210 lire della vendita al mercato, avevamo accumulato 460 lire, denaro che si doveva dividere fra tutti in parti uguali. Però, per antica tradizione e regolamento dei pescatori (regolamento che non era scritto, solo verbale ma sempre rispettato tra i padroni di tutti i buzzi o barche comuni da pesca), al padrone spettavano due parti per il buzzo o la barca comune da pesca, due parti per l’arbitio, cioè per le nasse e per le reti, e altre due parti in quanto padrone, cioè capo barca e capo pesca dunque conoscitore ed esperto di cose marine e da pesca. Così il ricavato venne diviso in 14 parti: sei spettavano al padrone e otto divise per noi otto pescatori. Cioè, le 460 lire divise in 14 parti erano 32 lire alla parte con una rimanenza di 12 lire che servivano per comprare olio, vino, cipolle, aglio, ecc, quando si restava fuori e si preparava la ghiotta. In due giorni e due notti di lavoro avevo guadagnato 32 lire che, secondo il costo della vita di allora, era un medio guadagno; era però un lavoro durissimo con molte ore di veglia ma non potevo fermarmi, dovevo lottare per la mia sopravvivenza e per quella di mia madre che era rimasta senza pensione …».

Come la religione, anche la superstizione era importante sulle barche da pesca; Mario Cassisa a 18 anni ne sapeva ancora poco:

«Arrivati nella zona di pesca, al sorgere del sole, fatta la santa croce e datoci il buongiorno, lasciammo i remi e facemmo colazione per poi iniziare la salpata delle nasse. Io aprii la tovaglia della mia colazione: avevo pesci salati secchi abbrustoliti a casa e come frutta quattro lunghe e grosse carrube abbrustolite; non appena me le posai davanti stando sempre seduto al mio posto di remata, mio zio da poppa vide quelle quattro carrube e saltò su tutte le furie gridando: “Carrube a bordo del mio buzzo! Le carrube portano sfortuna! Ora non peschiamo più pesce e siamo rovinati!” Continuò a brontolare che le carrube portano miseria, era molto superstizioso ed io me ne rimasi zitto, non mi fece né caldo né freddo e continuai la mia colazione come se non avesse detto nulla. Allora si usava non rispondere alle parole e ai rimproveri dei grandi, ma questo non era un rimprovero. Come se nulla fosse accaduto feci la mia colazione con tranquillità mangiando anche le quattro carrube che erano succose e dolcissime; lui si sarebbe aspettato che le avessi gettate in mare, non lo disse ma lo faceva intendere con il suo continuo brontolio. Si fece colazione in poco tempo e subito si salparono le nasse e, mentre si salpava il primo tono di nasse, lui continuava a brontolare, non si dava pace ma io non ci facevo caso perché non ero a conoscenza di quella superstizione che i suoi antenati gli avevano tramandato. La loro credenza era un’assoluta certezza e la superstizione veniva considerata davvero reale. Ma appena la prima grande nassa fu salpata, si scoprì che era piena di aragoste da oltre un chilogrammo di peso ciascuna. Subito mio zio si ammutolì, non parlò più e continuando a salpare le nasse si vide che in quelle grandi c’erano molte aragoste e in quelle piccole, che in dialetto trapanese erano dette “baggilluna”, c’erano molti pesci di qualità e ogni volta che si salpava una nassa si svuotava il pescato e si escava nuovamente con gli stessi piccoli pesci pescati nei baggilluna o con i granchi di fondo pestati. Terminata la pesca ci si accorse che fu fruttuosa: 100 chilogrammi di aragoste e pesci di qualità pescati in 4 toni di nasse; tanto pescato tra aragoste e pesce di qualità mio zio non l’aveva mai fatto in vita sua e si sfatò così la superstizione di non portare carrube a bordo, anche se io non le portai più e le mangiavo prima a casa, non volevo comunque contraddirlo perché portavo molto rispetto, come d’altra parte si usava fare da parte dei giovani nei confronti dei più anziani. A bordo la cosa più seria fu che da parte degli anziani pescatori non ci fu nessun commento riguardo la superstizione e tutto filò in silenzio come se non fosse accaduto nulla ..».

Ci è piaciuto riportare questo stralcio delle memorie di Mario Cassisa dedicato a uno dei più umili “mestieri” del pescatore, la pesca delle “nasse”; se ci fermiamo a riflettere su quanto scritto però ci accorgiamo che si tratta di un breviario in cui si alternano saperi empirici delle più diverse arti: la navigazione, la gastronomia, la biologia marina, l’antropologia, la semiologia, l’economia. Di umile in realtà non c’è nulla.

I due successivi volumi della trilogia sono dedicati rispettivamente alla esperienza di guerra e al ritorno a Trapani. È augurabile che questo patrimonio eccezionale trovi nuova linfa con una ristampa che lo renda fruibile, assolutamente godibile anche a chi trapanese non è.

Dialoghi Mediterranei, n.31, maggio 2018

[*] Un sentito grazie va al dottore Tonino Perrera, dotto ricercatore della storia trapanese, che ha generosamente messo a disposizione le fotografie d’epoca a corredo del servizio, tutte facenti parte della sua collezione privata

_______________________________________________________________________________

Ninni Ravazza, giornalista e autore di diversi volumi sul mare e la sua cultura, è stato per 14 anni il Presidente della Pro Loco di San Vito lo Capo, che ha organizzato col Comune il Cous Cous Fest. Nell’ambito della manifestazione ha tenuto diversi Laboratori del gusto dedicati all’antropologia della pesca e alla gastronomia tradizionale legata ai prodotti del mare siciliano. Ha scritto di salinari, di tonnaroti e di corallari. Le ultime sue pubblicazioni sono dedicate rispettivamente al noto capitano d’industria Nino Castiglione, Il signore delle tonnare, fondatore della omonima ditta, e alla tonnara di San Vito lo Capo: San Vito lo Capo e la sua Tonnara. I Diari del Secco, una lunga storia d’amore.

________________________________________________________________________________