il centro in periferia

di Mariangela Sedda

Ittireddu è uno degli innumerevoli borghi italiani che rischiano di scomparire a causa dello spopolamento. È situato nel nord della Sardegna, in una regione bella fin dal nome: Logudoro. In verità Ittireddu, piccola Ittiri, anche nell’Angius-Casalis, Dizionario degli Stati del re di Sardegna finito di pubblicare a Torino nel 1856, è descritto come un piccolo villaggio e non tra i più prosperi in quella Sardegna ricca di miseri villaggi. Oggi il numero dei suoi abitanti è diminuito, è intorno ai cinquecento, rispetto agli anni settanta del Novecento in cui contava oltre duecento abitanti in più. A Ittireddu si è tenuto il 5 e 6 maggio 2019 il convegno Scritture popolari: una memoria sommersa. L’esperienza degli archivi nazionali e internazionali e la nascita di Ammentos.

L’archivio della memoria delle scritture popolari di Ittireddu è nato per volontà di un’appassionata, volitiva docente di Estetica dell’università di Sassari, Gavina Cherchi, presidente dell’associazione Ammentos che ha galvanizzato un gruppo di persone, col sostegno di un attivo sindaco archeologo, Franco Campus, e di altri soci fondatori e onorari. La trentennale esperienza dell’archivio diaristico di Pieve Santo Stefano continua a dare i suoi frutti anche in Sardegna. L’intento è quello di salvaguardare la fragile memoria, le scritture popolari della gente comune, di quelli che non hanno pubblicato libri ma hanno sentito il bisogno, spesso con una lingua incerta, approssimata, zoppicante, di tenere un diario, di lasciare tracce delle loro vite oscure, per dare notizia di avvenimenti minimi, di scrivere lettere per comunicare dai luoghi di emigrazione, di corrispondere con chi era emigrato, con chi era in guerra, lasciando non solo traccia di sé, ma di tutto un mondo.

Questo convegno ha avuto serietà scientifica, qualificate relatrici e relatori, presenti anche studiosi di università straniere e di importanti archivi, scrittrici e scrittori, ma niente dell’inamidata accademia. C’era il nostro Pietro Clemente, antropologo che si spende generosamente per far vivere i piccoli centri che scommettono sulla cultura come carta vincente per non scomparire. Ricordo, solo per la Sardegna, il suo lavoro di tre anni, 1998- 2000, ad Armungia, paese di 480 abitanti, patria di Emilio Lussu, con gli studenti della Sapienza. Clemente, sempre pronto a dare il suo appoggio ad iniziative di questo genere, dove al rigore scientifico si unisce l’interesse per le vite che non lasciano traccia, per quelle vite non illustri di pontiggiana memoria, citate in questo convegno. Clemente è, tra le molte altre cose, membro della giuria del premio di Pieve Santo Stefano, ed è una delle anime del festival Un caffè ad Armungia che si tiene nel paese del Gerrei dal 2016, voluto da Tommaso Lussu e Barbara Cardia di casa Lussu, che tanto fanno per dare vita a questo piccolo centro durante tutto il corso dell’anno.

A Ittireddu c’è stata partecipazione, coinvolgimento e genuino interesse da parte del pubblico che sentiva che si parlava di qualcosa che lo riguarda. Interesse che è continuato in modo informale e rilassato, al di fuori delle relazioni ufficiali. La prima sera, dopo la parte conviviale e l’esibizione del gruppo folk locale, c’è stata la lettura di una lettera e la proiezione di un filmato. La lettera, credo uno dei primi documenti donati all’archivio, è stata letta dalla figlia della scrivente. È una lettera della fine degli anni venti, scritta da una devota e attiva frequentatrice della parrocchia, ad un’amica appena morta, guida spirituale e esempio per il gruppo di giovani parrocchiane. Questa lettera da sola dice molte cose della formazione di una devota ragazza del tempo, in un italiano formale, ricco di espressioni tratte da qualche testo devozionale come la Filotea. La lettera fa intravedere l’attivismo cattolico di quegli anni e rimanda a una intensa vita di parrocchia così importante se pensiamo cosa era l’esistenza delle donne nei villaggi sardi cento anni fa, quando nella chiesa trovavano un modo di uscire dal chiuso della famiglia, di agire, a volte di crescere.

Mi ha molto colpito, per le reazioni che ha suscitato, la proiezione di un filmato, realizzato nel 1975 per la festa campestre di San Giacomo per documentare lo spostamento della data di un mese, rispetto alla data tradizionale. L’audio non ha funzionato e l’ex sindaco, Diego Satta, tra i più attivi in questa iniziativa, ha cominciato a commentare il filmato. Ma non è rimasto solo perché gli abitanti del paese, mano a mano che comparivano le immagini, indicavano i paesani, ma anche le auto, l’asino e l’uomo che lo cavalcava, i cavalli. Ricordavano ammiccanti, riconoscevano e si riconoscevano sullo schermo, salutando con allegria anche l’apparire di persone ormai scomparse. Sotto i nostri occhi abbiamo visto rivivere una comunità di quarantacinque anni fa. In quell’additare, in quel ridere, in quel commentare, c’era la contentezza di essersi ritrovati, di appartenere a quel comune passato.

Ma a Ittireddu non è stato il ricordo a prevalere, ammentos in sardo è il plurale di ammentu, che vuol dire ricordo, almeno non un ricordo polveroso, mummificato, ma il ricordo di un passato che può dare linfa al presente, inducendo a fare qualcosa che porti alla nascita di iniziative come questa. Avendo scritto un romanzo epistolare in due volumi e un testo teatrale legati al mondo dell’emigrazione sarda in Argentina, vista dalla parte delle donne, ho trovato molto interessanti le comunicazioni ascoltate, in particolare, quella di Martina Giuffrè, antropologa dell’università di Parma, allieva a Roma di Pietro Clemente. Martina Giuffrè ha parlato dello studio compiuto in Australia, sulle carte, mai prima esaminate, una vera miniera, di una immigrata italiana di seconda generazione, originaria delle Eolie, punto di riferimento per gli eoliani che arrivavano in Australia e che a lei si rivolgevano per tutto. La donna italo-australiana era anche una sorta di agenzia matrimoniale, molti erano, allora, i matrimoni per procura, oltre che procacciatrice di lavoro per chi arrivava senza altri contatti ma con quel nome che dava sicurezza, aiutava ad aprire molte porte. Lavoro importante per la storia delle donne, questo della Giuffrè, se si tiene conto che fino a non molti anni fa gli studi sull’emigrazione hanno indagato soprattutto sull’emigrazione maschile e le donne, quando c’erano, erano comprese nell’indistinto nucleo familiare.

Ma le donne c’erano e, nella nuova patria, non erano solo casalinghe come figuravano sui documenti. Spesso, oltre al pesante lavoro di cura della famiglia, offrivano a pagamento vitto e alloggio agli emigrati soli o facevano lo stesso lavoro fuori casa come domestiche. Esisteva anche, come si va scoprendo in questi anni, un lavoro sommerso delle donne emigrate. Capitava che lavorassero a casa, a volte in nero, per le industrie, come fanno oggi le nuove immigrate, rifinendo capi di abbigliamento. Sono state le storiche a cominciare a indagare su questa emigrazione taciuta. Ad esempio, quasi mai si parlava delle donne che partivano sole, e credo che se ne parli ancora poco. Era un numero esiguo, si stima, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, non più del dieci per cento rispetto a quella folla di uomini che, per fame, fuggivano dall’Italia.

Alla luce di quello che subiscono oggi le immigrate nei lunghi viaggi, nei porti o nei luoghi di detenzione, spesso ho pensato alle violenze che devono aver subito nel passato le donne che osavano varcare l’Oceano da sole. Mi piacerebbe che all’archivio di Ittireddu pervenissero testi di donne emigrate, magari un epistolario, tenendo conto che anche quando partivano con la famiglia erano tradizionalmente le donne, quelle che partivano e quelle che restavano, a scrivere, a mantenere, con i contatti epistolari, annodati i rapporti familiari. L’emigrazione, anche in Sardegna, è continuata nel secondo dopoguerra e le donne emigravano in Paesi lontani come l’Australia, in genere per raggiungere il marito. C’è poi, sempre nel secondo dopoguerra, un’emigrazione che si è limitata a varcare il Tirreno. È quella delle donne sarde emigrate fino agli anni settanta come domestiche nella penisola attraverso la rete delle parrocchie e che spesso da quel primo lavoro si sono emancipate, diventando infermiere o lavorando in fabbrica.

Mi è capitato di leggere qualche testimonianza di donne emigrate come domestiche che hanno scritto o raccontato in interviste della loro esperienza di vita in città del continente e quasi tutte facevano un bilancio positivo di quell’esperienza che, con l’uscita dai loro piccoli paesi, aveva segnato l’inizio della loro emancipazione. Testimonianze sempre mediate dalla scrittura altrui, o, se scritte dalle interessate, messe in bella forma, cosa che può travisare o rendere meno vivo il racconto. Storie che molte di noi hanno ascoltato nelle nostre case dalla voce di donne che abbiamo avuto come collaboratrici e che con il loro aiuto hanno reso più serena la vita delle nostre famiglie.

La nascita di Ammentos e, ancor prima, quella di Un caffè ad Armungia, piccolo festival che, dal 2016, insieme ad un gruppo di amici, solidali nel sostegno di questa scommessa culturale, ho seguito in tutte le sue edizioni, mi ha fatto ritornare indietro nel tempo, ai quattro anni che vanno dal 1987 al 1990. Quattro anni stancanti e pieni di entusiasmo e di voglia di fare. Nei primi mesi del 1987 era approdato a Cagliari, la mia città, Plexus, un progetto che ha come scopo l’interazione di arte e scienza. In città si fecero due o tre piccole iniziative, ma tutto finì lì. Chi aveva portato l’idea da New York mi chiese di farmi venire in mente qualcosa che desse gambe al progetto. Fu il santuario campestre di Sa Itria, a Gavoi, il mio paese natale, che mi balzò alla mente, col suo recinto, il suo novenario, il menhir e la chiesa come luogo pieno di echi e di suggestioni in cui artisti e scienziati di tutto il mondo potessero incontrarsi guidati dall’idea mito del serpente espressa e reinventata. L’amministrazione comunale a cui proposi l’idea fu coraggiosa e sensibile e subito accettò con entusiasmo. La scelta di Gavoi nasceva dal desiderio di far vivere iniziative culturali, d’avanguardia e non, ammirate in tanti anni di vagabondaggi in Italia e all’estero e che immaginavo possibili a Gavoi per l’apertura e la curiosità dei suoi abitanti (il paese aveva ospitato negli anni qualche isolata, importante iniziativa culturale), per l’attivismo della biblioteca che fungeva da catalizzatore di molte iniziative legate alla cultura locale. E da un legame personale. Dal desiderio di riallacciare il rapporto col paese fondato non solo sul passato e sull’affetto, con una manifestazione che legasse le sue tradizioni alla sperimentazione dell’oggi, in un’ibridazione feconda, tessendo fili con il resto del mondo.

Mi piaceva allora, e mi piace ancora, pensare che la periferia possa lanciare delle sfide al centro. Ma nasceva anche dal desiderio di far conoscere il suo bel territorio prima di tutto ai sardi che poco, allora non esisteva ancora Cortes Apertas [1], conoscevano delle zone interne. L’obbiettivo era l’acquisizione di un palazzetto del centro storico, per il quale l’amministrazione comunale aveva inoltrato richiesta alla Regione per farne un museo e centro di documentazione polivalente della cultura locale. L’idea nuova di questa manifestazione era di creare nel palazzetto anche uno spazio per l’arte contemporanea che privilegiasse la sperimentazione. Primo nucleo sarebbero state le opere che gli artisti visivi avrebbero donato al Comune. Gli artisti sarebbero venuti a loro spese, l’amministrazione avrebbe garantito vitto e alloggio.

L’idea e la scelta del santuario campestre di sa Itria si rivelarono felici. Artisti e scienziati in collegamento via computer con un’università oltreoceano, protetti e circondati dai pastori, coinvolti nel progetto, nella prima settimana di luglio lavorarono in quell’altipiano, ricco di querce, di lecci e di acqua, diventato laboratorio della creatività degli artisti che si era legata al luogo trasformandolo secondo i principi della land art. Ricordo il rapido dispiegarsi di un serpente (arrotolato subito per un improvviso acquazzone), splendida opera degli artisti cagliaritani Brundu, Caracciolo, Locci, Mazzarelli. Fummo tutti gratificati dalla partecipazione e dalla riuscita. In questo clima di entusiasmo quell’estate dell’87 mi misi a scrivere della manifestazione appena avvenuta e a stendere un progetto per continuarla, sempre con l’obbiettivo di acquisire il palazzetto. Ma divenne altro. Andavo oltre. Proponevo di proseguire la manifestazione a Gavoi per legare l’iniziativa al paese e, in particolare, al recupero del centro storico, in un’utopia che coinvolgesse artisti e abitanti. Poiché non c’erano molti spazi espositivi, suggerivo di aprire le vecchie case di granito (troppe erano state buttate giù), per accogliere performances e istallazioni, ma anche singoli artisti che lavorassero durante il corso dell’anno, per far conoscere a chi veniva da fuori quella disordinata, casuale e felice architettura nata dalle esigenze e dalle possibilità economiche di chi metteva su casa e dall’estro creativo del mastru ‘e muru che le sapeva interpretare. Un’architettura che rischiava di essere cancellata, sostituita dagli uniformi stereotipi abitativi delle riviste specializzate.

Pensavo che focalizzando l’attenzione sulle parti antiche e abbandonate, come si fa nei musei per mettere in evidenza un’opera, forse avrebbero avuto una nuova vita, e le case non sarebbero state buttate giù con indifferenza, forse qualcuna si sarebbe salvata. Suggerivo anche che gli artisti lavorassero anche dentro i locali pubblici, in particolare nei bar, luogo di aggregazione privilegiato all’interno della nostra isola. Dall’88 il paese intero fu coinvolto, nel progetto. Molte delle cose che scrivevo accaddero.

Resta il rimpianto legato alle idee non realizzate di due grandi artisti sardi. L’amico Pinuccio Sciola, fin dal primo anno sostenitore del progetto, mi aveva proposto di installare un certo numero di sculture lungo un sentiero di campagna ma non riuscimmo mai a trovare i fondi per il trasporto. Aldo Contini aveva chiesto che i pastori raccogliessero un consistente numero di campanacci per realizzare un’opera dedicata alla cultura pastorale del paese.

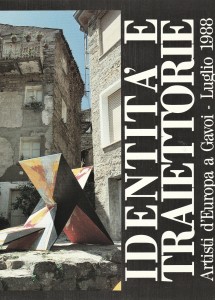

L’articolo con il bilancio della prima manifestazione e il progetto per gli anni a venire apparve sulla rivista Ichnusa nel gennaio dell’88 [2]. La manifestazione, in riferimento a quello che scrivevo nel progetto, si chiamò, dal luglio 1988, Identità e traiettorie. In quei quattro anni si crearono traiettorie tra gli artisti, i luoghi, gli abitanti, le tradizioni, gli artigiani, i visitatori. C’era una curiosità reciproca che superava diversità e diffidenze. Erano nate amicizie che andavano al di là delle incomprensioni linguistiche.

Una cultura cosmopolita si era aperta un varco. Lo scultore newyorkese, Peace, utilizzò per la sua opera pietre di granito abbandonate, Holdensen, un’artista danese, l’effimero asfodelo, usato tradizionalmente dalle donne barbaricine per fare le corbule, le ceste di uso domestico. Le donne del paese prestavano le loro case come camerini di scena o aprivano le corti, e tra le ortensie o dentro un’antica casa si mostravano le raffinate rielaborazioni degli abiti tradizionali sardi di Bonino. Andavamo di casa in casa per procurare vecchi abiti, bacinelle, fasci d’erbe per la magnifica performer, danzatrice e coreografa vietnamita Ea Sola che saltava leggera da una terrazza all’altra di piccole antiche case. I commenti degli spettatori seguivano con interesse, a volte con ironia, le performances. Ricordo la generosità della banda Osiris che si era esibita in uno spiazzo semibuio e, solo all’ultimo momento, fornito di microfono.

Fin dal primo anno si erano aperte le chiese, da quella campestre di Sa Itria, a quelle del centro storico per accogliere i concerti. Oltre alla musica rinascimentale e barocca si ascoltava e si ballava la musica dell’organetto, del tamburo e del flauto di canna e, seguendo i locali, tutti si impegnavano, aprendolo e entrando nel cerchio del ballo sardo per impararlo. Ballo simbolo di una cultura sarda aperta. Le performances teatrali invadevano ogni angolo ammaliando il pubblico. Le strade, allora ancora ricoperte dall’asfalto, furono un anno dipinte di un giallo intenso, per unire i luoghi degli eventi. I bambini seguivano i laboratori abilmente guidati e (ricordo una giovanissima Pia Valentinis) e come proposta di gioco si dicevano: a l’acchimus una performance? (Facciamo una performance?). Un gruppo di ragazzi di una comunità aveva appeso sassi colorati alle porte delle case come segno del loro passaggio. I muri di granito facevano da sfondo a colorate, geometriche sculture. Una fantastica rete da pescatore ricoperta di piume, opera di Ottonello (artista che ha partecipato a tutte e quattro le edizioni), chiudeva un antico arco. Gli artisti parigini di Diagonale e altri francesi si sentivano parte attiva della manifestazione. Impossibile nominare artisti e opere. Performances e istallazioni riempivano luoghi abbandonati, mettendoli in una nuova luce. Sono stati quattro anni di happening pieni di vivezza e di colore.

Benie a nos bullizare, Venite a portarci scompiglio, dicevano gli abitanti di Sa Corte manna, rione antico della parte alta del paese, perché il paese era stato allegramente sconvolto, rimescolato. Tante diverse culture (erano presenti artisti di una ventina di Paesi) che si aprivano una all’altra.

Perché sono stati possibili quei quattro anni? Oltre l’appoggio mai venuto meno dell’amministrazione, quei quattro anni sono stati possibili, nonostante la penuria di fondi, per l’entusiasmo e il generoso lavoro volontario di molti del paese, che in questa scommessa culturale, avevano messo la stessa operosità che tradizionalmente si offre per altre occasioni comunitarie, e per gli artisti che parteciparono con lo stesso entusiasmo. Da allora il nome di Gavoi è stato segnato su molti taccuini italiani e stranieri, è ricorso sulla stampa e alla tv. Per mancanza di fondi si pubblicò un solo catalogo, nel 1989 [3], ma le pagine culturali dei quotidiani seguirono i quattro anni di manifestazioni e critici d’arte come Annamaria Janin scrissero sulle riviste specializzate di quello che accadeva la prima settimana di luglio a Gavoi. Gli artisti visivi lasciarono al paese le loro opere, oggi per lo più disperse, quelle di arte effimera e molte performances sono documentate nelle fotografie di bravi fotografi italiani e stranieri presenti in tutte le edizioni e in qualche video. Materiale non raccolto in modo sistematico. Ma c’è chi inizia a farlo. Un gruppo di giovani donne gavoesi ha raccolto, qualche anno fa, in una mostra interviste video, filmati, opere, fotografie del primo anno di quelle manifestazioni e mi auguro che continuino questo lavoro. Gavoi è un paese, come ho già detto, aperto al fare, e negli anni di cui scrivo, si gettarono altri semi i cui frutti durano ancora.

Due delle case aperte agli artisti nel 1988, Casa Maoddi e Casa Lai, vennero, qualche anno più tardi, acquistate dal Comune. Con quella lontana esperienza si erano poste le basi per l’apertura di uno spazio per le arti visive a Casa Lai, una struttura espositiva che oggi ospita anche il Museo del Fiore sardo, prodotto di eccellenza gavoese, aperto dall’attuale amministrazione. Casa Maoddi, è diventata sede di molteplici attività culturali durante tutto l’anno. Altre cose il Paese ha realizzato. Da molti anni il Comune ha acquistato un palazzetto che ospita mostre etnografiche, e mostre soprattutto di fotografia, si tengono nello spazio di una vecchia caserma. Molti volontari di quei quattro anni hanno continuato a lavorare in altre manifestazioni promosse da associazioni locali, contribuendo anni dopo alla riuscita di eventi come il bel festival letterario che dal 2004 si tiene nello stesso periodo, nella prima settimana di luglio.

Oggi quei volontari sono, per la maggior parte, sostituiti da figli e nipoti. Ma nel duemila era cambiata la sensibilità della Regione nei confronti di questi eventi culturali che cominciarono ad avere, e non solo a Gavoi, i finanziamenti. Oggi la Sardegna, specie nel periodo estivo, ospita, come altre parti d’Italia, molti festival letterari ma non solo. Ci sono molte occasioni di visitare borghi sperduti ascoltando un concerto jazz, magari con l’inserimento di un coro a tenore o l’ultimo best seller di una scrittrice americana, gustando cibi della tradizione e ammirando qualche sito archeologico.

Ma torniamo a Gavoi. In quei lontani anni ha preso piede una forma di ospitalità nuova. Gavoi nel 1987 disponeva sul lago di tre alberghi e in paese di una casa aperta a un’attività di agriturismo, ma, non bastando i posti disponibili, da quell’anno cominciò un’attività di B&B che aumentò nel tempo e che tutt’ora permette durante gli eventi che si tengono in paese, in particolare durante l’affollato festival letterario, di accogliere molti ospiti. Le manifestazioni che hanno luogo tutto l’anno a Gavoi favoriscono un discreto flusso di turisti che visita il paese, dove sono state restaurate un buon numero di belle case di granito. Turisti che amano mangiare nei ristoranti e pernottare nei B&B. Questo ha incrementato anche l’apprezzamento e il consumo degli eccellenti prodotti tipici gavoesi di cui si fa largo uso nei ristoranti, dando una mano all’economia locale. Nel territorio di Gavoi ci sono moderne aziende agropastorali, la pastorizia è da tempo stanziale. Oltre il paese i turisti scoprono anche il territorio, ricco di bellezze naturali e di zone archeologiche. È nato anche un turismo gentile, che ama le escursioni a piedi e a cavallo. Nonostante queste importanti ricadute e la vivezza del paese, il calo demografico non si è arrestato. Da molti anni il numero degli abitanti è sceso da 3000 a 2589, ma il 2019 ha visto un segno di speranza con la nascita di una ventina di bambini. Gavoi resiste. Certo quelle di Gavoi non sono le drammatiche cifre dello spopolamento di Ittireddu e di Armungia.

Ma torniamo alle scritture popolari e alla loro raccolta e conservazione. Nel progetto su Ichnusa dell’87 scrivevo anche che il palazzetto per la cui acquisizione ci battevamo dovesse, come ho ricordato sopra, diventare un centro polivalente in cui trovasse posto la documentazione della cultura e della storia locale. Momento importante della storia del paese era stata l’emigrazione in Argentina, intensa all’inizio del Novecento. Tra le tante (troppe) cose che esponevo nel progetto, scrivevo che si sarebbe dovuta raccogliere la documentazione orale, scritta e fotografica di quel periodo. Se ho sempre amato le scritture popolari del passato, in particolare la scrittura epistolare, leggendo con avidità tutto quello che trovavo, in quel periodo ero più sensibile alla loro ricerca e alla loro conservazione. Questa la ragione. Nel clima ancora vivo dell’entusiasmo per la manifestazione dei mesi precedenti, nel settembre del 1987, si tenne un gemellaggio tra il Comune di Gavoi e il circolo di emigrati sardi di Mar del Plata. Un gruppo di emigrati e di loro figli, era venuto in Sardegna invitato dalla giunta regionale presieduta, allora, dal sardista Mario Melis. Un dono, un risarcimento fatto a persone costrette a emigrare. Mi era stato chiesto di tenere una relazione. Andai ad intervistare i parenti degli antichi emigrati per raccogliere documentazione, ma sognavo soprattutto di trovare un epistolario. Fu una delusione. Qualche lettera mi fu fatta leggere, della maggior parte mi fu vietata la lettura perché contenevano segreti di famiglia. Scoprii anche che molta, preziosa documentazione era andata distrutta perché qualcuno sopra le lettere e le fotografie aveva messo i sacchi del sale. Erano rimaste povere cose rispetto a quella frenesia dell’andare in Argentina che aveva movimentato l’immobile vita paesana chiusa per le donne tra i piccoli e grandi avvenimenti della vita, per gli uomini il servizio militare, la guerra, e in quella società pastorale, la transumanza nei pascoli del Campidano e il ritorno in Barbagia per il pascolo estivo.

Durante l’incontro per il gemellaggio avevo proposto che non ci si limitasse per il futuro ad incontri formali e oltre a promuovere la raccolta di documenti, dall’una e dall’altra parte si incoraggiassero ricerche sull’emigrazione, con la collaborazione dei circoli degli emigrati sardi in Argentina, per scoprire come quell’emigrazione avesse ibridato la cultura del paese rioplatense. Oggi è facile scambiarsi informazioni da una parte all’altra del mondo, accedere a materiale prezioso, penso a Ellis Island, e, attraverso Facebook, ritrovare i discendenti dei nostri antichi emigrati e scambiarsi scritture popolari, sopravvissute per caso o per la sensibilità di qualcuno, come mi auguravo trentatré anni fa.

Nel corso degli ultimi sedici anni ho potuto verificare quanto siano importanti le scritture popolari durante le presentazioni dei due volumi del mio romanzo epistolare Oltremare e Vincendo l’ombra, o dopo la rappresentazione del testo teatrale Dal vapore ti scrivo. Il romanzo e la rappresentazione avevano risvegliato i ricordi rendendo attuale la memoria dell’emigrazione che ha, negli ultimi cento anni, drammaticamente colpito le comunità della nostra isola. Tra il pubblico c’era sempre qualcuno che si presentava con una lettera di un emigrato, in genere un familiare, chiedendo di poterla leggere perché aveva trovato punti di contatto con quello che si narrava. Una volta un parente di un emigrato in Sudafrica negli anni sessanta del Novecento, aveva preso la parola per leggere una lettera e raccontare della sofferenza che aveva causato la censura a lui e al fratello emigrato che temeva per la sua libertà, o di perdere il lavoro se avesse scritto o detto qualcosa di non gradito al regime dell’apartheid. A più di quarant’anni di distanza, la voce ancora gli tremava nel raccontare di quando neanche al telefono riuscivano a dirsi qualcosa sapendo di essere ascoltati da un estraneo che spiava le loro conversazioni.

Ho anche scoperto che le lettere degli emigrati potevano diventare patrimonio di tutta la comunità amplificando la pratica della lettura ad alta voce per i parenti o per il vicinato, diffusa ai tempi della grande emigrazione. Nel paese di Borore, una decina di anni fa, dopo una presentazione, scoprii che si era stampato, dal 1963 al 1966, se non sbaglio al ciclostile, un foglio locale, il periodico La voce di Borore. Mentre scrivevo queste note sono stata informata che l’idea era venuta ad un maestro nuorese che insegnava nel paese, che chiese agli emigrati di Borore di scrivere delle lettere al giornale a cui un gruppo di persone avrebbe risposto. E così accadde. Sul giornale si parlava degli avvenimenti del paese e si dava conto anche dell’attività dell’amministrazione comunale. Ne hanno rilegato dieci numeri. Sarebbe interessante leggere e studiare questi numeri alla luce dei cinquant’anni che sono seguiti per la storia della piccola comunità di appartenenza e per quella dell’emigrazione sarda e italiana.

Ho anche scoperto che le lettere degli emigrati potevano diventare patrimonio di tutta la comunità amplificando la pratica della lettura ad alta voce per i parenti o per il vicinato, diffusa ai tempi della grande emigrazione. Nel paese di Borore, una decina di anni fa, dopo una presentazione, scoprii che si era stampato, dal 1963 al 1966, se non sbaglio al ciclostile, un foglio locale, il periodico La voce di Borore. Mentre scrivevo queste note sono stata informata che l’idea era venuta ad un maestro nuorese che insegnava nel paese, che chiese agli emigrati di Borore di scrivere delle lettere al giornale a cui un gruppo di persone avrebbe risposto. E così accadde. Sul giornale si parlava degli avvenimenti del paese e si dava conto anche dell’attività dell’amministrazione comunale. Ne hanno rilegato dieci numeri. Sarebbe interessante leggere e studiare questi numeri alla luce dei cinquant’anni che sono seguiti per la storia della piccola comunità di appartenenza e per quella dell’emigrazione sarda e italiana.

La nascita di Ammentos è preziosa. Un archivio come quello di Ittireddu può aiutare a ricostruire la storia delle piccole comunità, coinvolgendo nella ricerca non solo gli studiosi, ma anche gli abitanti che possono trovare in quella occasione un modo per rinsaldare vincoli comunitari. Ci sono molte persone, e penso soprattutto agli insegnanti, anche in pensione, che nei nostri paesi e nelle nostre città sono parte attiva delle associazioni culturali e delle iniziative in biblioteca. Alcuni di loro sono anche frequentatori assidui degli archivi e possono dare una mano a questa scommessa culturale. La scuola può avere un ruolo fondamentale, perché gli insegnanti possono coinvolgere i loro allievi in un progetto affascinante come quello di recuperare, a partire dalle loro famiglie, scritture popolari che finirebbero altrimenti perdute.

Una ricchezza culturale per l’oggi. E l’ho potuto sperimentare dal vivo a Ittireddu. Si tratta ora di far conoscere quest’archivio perché si affidino ad esso scritture che rimarrebbero mute. Sono convinta che la nascita dell’archivio sia un impulso per altre iniziative che daranno nuova vita a al piccolo borgo di Ittireddu.

Un esempio di quello che si può fare è Armungia che ha più o meno lo stesso esiguo numero di abitanti, e di quello che accade in quel piccolo borgo ha documentato con partecipazione Pietro Clemente nei suoi scritti [4]. Ho già detto che sono stata presente alle quattro edizioni del festival Un caffè ad Armungia e ho visto nel paese costanti cambiamenti, come l’aumento del numero dei B&B, il primo era stato aperto da Tommaso Lussu, l’apertura di un ristorante, pullman di turisti che dalla costa arrivano per visitare il museo dedicato alle leggendarie vite di Emilio e Joyce Lussu, e il museo etnografico. E si incantano alla vista del nuraghe al centro del paese. Anche pochi accorti turisti che, dopo essersi goduti le spiagge che dal paese possono raggiungere in mezz’ora, pernottano ad Armungia e scoprono i cibi, la bellezza di un territorio reso mitico dai racconti di Emilio e Joyce Lussu. Piccoli numeri, certo, ma significativi di un cambiamento. Utopie minime. Centro di molte attività è stata in questi anni Casa Lussu, nata per la caparbia volontà di Tommaso nipote di Emilio che, con Barbara Cardia, la sua compagna, da molti anni lavora per far rivivere il piccolo borgo. Recuperando gli antichi saperi. Come l’arte della tessitura, appresa dalla nonna di lei, Giovanna Serri.

Per questo ha scelto, lui nato e cresciuto a Roma, di vivere a Armungia. Perché esistono persone mosse da passioni civili che, nella nostra isola e in ogni parte del mondo, si danno da fare, o meglio sarebbe dire combattono, perché piccoli borghi, paesaggi, tradizioni e saperi non siano cancellati, perché passato e presente si incontrino in armonia, perché senza questo non c’è un futuro possibile. Realizzabili utopie, come quella che ha acceso una luce ad Armungia e la sta accendendo a Ittireddu. Ma forse dice meglio il ricordo di una performance del festival un caffè ad Armungia del 2018. In un pomeriggio assolato di giugno, vennero calate nelle acque del Flumendosa delle effimere opere d’arte, strutture di canne che cominciarono ad ondeggiare leggere, accompagnate dalla musica di un sintetizzatore, in contrasto e in armonia con le rocce e la vegetazione di quegli antichi territori di caccia dell’infanzia armungese di Emilio Lussu. I luoghi si caricavano di nuove suggestioni: passato e presente si arricchivano e si fondevano, diventando altro, diventando futuro.

Dialoghi Mediterranei, n. 43, maggio 2020

Note

[1] In sardo Cortes Apertas significa corti aperti: in occasione di questi eventi, i cortili delle case storiche dei paesi sono aperti al pubblico e ospitano gli artigiani che illustrano il proprio mestiere. Nel dettaglio si tratta della lavorazione della lana, la trebbiatura, la raccolta del grano, l’intaglio nel legno, la decorazione di ceramiche nonché i prodotti e i cibi della gastronomia locale

[2] vedi Mariangela Sedda Macciotta Plexus, arte e scienza: laboratorio nel santuario menhir di Gavoi, in Ichnusa rivista della Sardegna, anno 6, n° 13 Dicembre 1987/Gennaio 1988.

[3] Mariangela Sedda Nuove performances nella vecchia Gavoi, in Identità e traiettorie Artisti d’Europa a Gavoi – luglio 1988, Stampa P. Pisano s.r.l., Cagliari, giugno 1989.

[4] Pietro Clemente, Casa Lussu. La casa della storia e delle storie, in Dialoghi Mediterranei, n. 19, maggio 2016; sulla ricerca ad Armungia vedi Il paese di Emilio Lussu e delle rose in Lares 1, 2006

___________________________________________________________________________

Mariangela Sedda, laureata in filosofia, ha insegnato nelle scuole medie superiori. Ha scritto molti racconti tra cui il più noto è Storie di ordinaria scrittura (Stampa Alternativa, 1992), il più recente è Gavoi: un paese così bello mai, vari testi teatrali come L’esilio dei re (Condaghes, 2000) e Scavi: storie di miniera, un monologo andato in scena con le musiche di Mauro Palmas, e i romanzi Oltremare, trasmesso da Rai International nel ‘99 e pubblicato da Il Maestrale nel 2004; Vincendo l’ombra (Il Maestrale, 2009) e La cancellazione (Il Maestrale 2018), nonché il testo teatrale Dal vapore ti scrivo (2009). Mariangela Sedda ha scritto anche numerosi racconti per l’infanzia. L’ultimo Sotto la statua del Re (Delfino, 2005). I suoi libri sono stati presentati al salone del libro di Torino e in vari festival. Collabora alle pagine culturali di riviste e quotidiani regionali e nazionali. Ha fatto parte della redazione della rivista “Società sarda” e ha collaborato con la RAI e con RAI International.

______________________________________________________________