di Paolo De Simonis, Pietro Clemente, Zelda Alice Franceschi, Luciana Brandi, Annalisa Nesi, Luciano Giannelli

Introduzione

Il 2 aprile 2021 si è svolta in rete una sorta di tavola rotonda, una delle recensioni diciamo ‘polifoniche’, vale a dire con più recensori in dibattito, esattamente una di quelle che sa organizzare Pietro Clemente. Oggetto d’interesse, e di recensione, è stato il bel libro di Neri Binazzi, Codici di sopravvivenza. Dialetto e italiano nel mondo dei semicolti, pubblicato per Esedra a Padova, nel 2020. All’incrocio tra letteratura, linguistica, rappresentazione del mondo popolare, e in parte anche storia. Libro interessantissimo anche per la sua netta bipartizione – nel quadro di due situazioni accomunate dalla sofferenza, benché di tipo diverso ed anche di differente portato di tragicità – nel commento puntuale a testi e produzioni di natura ben diversa.

Da una parte, le versioni teatrale e cinematografica, nella loro sceneggiatura, di un’opera ben nota al largo pubblico, come sono Cioni Mario e il film – che ne discende – Berlinguer, ti voglio bene, di Benigni e Bertolucci, e quindi una scrittura comunque d’autore e comunque letteraria in senso stretto o meglio, senza altre specificazioni; ed una storia di vita inedita, anzi nascosta, legata alla tragedia della Seconda Guerra mondiale, affidata ad un quaderno rimasto per un’epoca in un cassetto; quindi esercizio letterario pur questo, ma letteratura (mal) definita dei semicolti, impiego faticoso di codici linguistici e anche letterari che non siano quelli della quotidianità dialettale o – se qui si preferisce – vernacolare. Le due produzioni sono comunque accomunate dal riferimento ineludibile allo sfondo del mondo contadino, e dalla immersione linguistica e culturale nella Toscana fiorentino-pratese.

Gli interlocutori del dibattito, ovviamente non per caso, sono antropologi, anche con una opzione precisa e decisa per l’ambito demologico e specificamente per le storie di vita, come Pietro Clemente, Paolo De Simonis e Zelda Alice Franceschi, i primi due ben addentro all’ambito contadino mezzadrile toscano; e linguisti, attratti non solo dalla veste dialettale dei testi, tanto che qui si presentano però con diverso approccio, da quello psicolinguistico di Luciana Brandi a quello sociolinguistico di Luciano Giannelli, a quello anche testimoniale – sul piano della lingua ma anche dello sfondo socio-economico in cui si collocano Benigni e con lui Bertolucci – di Annalisa Nesi.

di Paolo De Simonis

«Cioni Mario di Gaspare fu Giulia». Ve ne siete già accorti? C’è della poesia in questa sequenza anagrafica di nomi: un endecasillabo, la misura metrica (qui forse preterintenzionale e dunque ancor più significativa) che per secoli ha ospitato convergenze e scambi tra livelli culti e popolari. Programmata è semmai l’ironia indirizzata ai semicolti che, da veri gaffeurs, antepongono il cognome al nome scambiando per ‘buon gusto’ un’esigenza burocratica, meramente funzionale, incontrata avventurandosi tra le potenti e temute ‘gride’ di Stato.

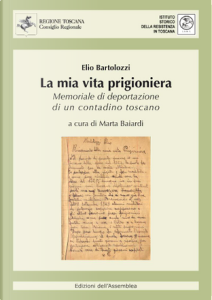

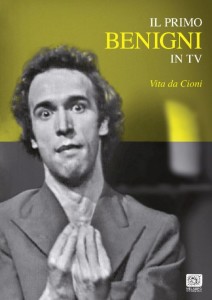

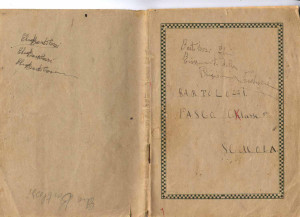

Endecasillabi erano i versi dei contrasti in ottava rima e fra contrasti linguistici, soprattutto ‘in seno al popolo’, si muove Neri Binazzi: opponendo complementarmente Roberto Benigni, artista di estrazione culturale contadina, ad Elio Bartolozzi, che si pensava contadino tout court. Il primo parlò, fortunatamente anche troppo, e il secondo scrisse, colmando un quaderno di 56 pagine. Cioni Mario etc. è infatti il titolo di un monologo nato nel 1974 durante cinque giorni di lavoro ambientati a Casarola, sull’Appennino parmense, nella casa di famiglia dei Bertolucci. Giuseppe ricorda che Roberto «parlava ininterrottamente e vomitava senza sosta racconti, personaggi, immagini, ideologia, poesia. Io lo ascoltavo e cercavo un filo in quel flusso [dove] ho trovato un mondo: l’universo suburbano della provincia toscana, rossa, contadina, sottoproletaria e genitale». Riassunto della mia vita Prigioniera è il nome del diario di Elio: mezzadro di mezza montagna nei dintorni di Firenze che, per aver aiutato dei partigiani, venne deportato nel Konzentrationslager di Mauthausen-Gusen. Riuscì a tornar vivo a casa ma di questa esperienza durissima poco o nulla volle ri-portare ai familiari. Scelse, invece, di scriverne nascostamente per non dimenticare se stesso.

Il monologo di Mario, impersonato da Roberto, conobbe quasi subito epifania teatrale e ulteriori sviluppi che, nel 1977, si ricomposero in film: Berlinguer ti voglio bene, regia di Giuseppe Bertolucci.

Il diario di Elio rimase a lungo nascosto in un cassetto, come i pochi risparmi sotto il mattone: le case coloniche, prive di cassaforte, tutelavano i loro beni situandoli ‘fuori luogo’. Il tempo per investire quel tesoretto di memorie maturò solo quando l’‘era del testimone’ venne percepita e praticata anche da chi non aveva letto Wieviorka: fu così che il quaderno si trasformò in libro, curato e pubblicato nel 2011 dalle Edizioni dell’Assemblea Regionale della Toscana.

In ogni modo: corrispondono a Codici di sopravvivenza entrambi questi due ‘atti linguistici’, diversi per diversamente reagire ad angosce provocate da traumi. Mario è sconvolto, come il suo paesaggio, dall’avvento di una modernità inarrestabile che lacera la Piana tra Firenze e Prato. Le autostrade la solcano per collegare lontananze distanziando vicinati: occorrono cavalcavie e sottopassi per ricucire i campi tagliati dall’asfalto. Analogicamente: Mario, angelo disorientato della storia locale, viene sospinto in avanti dal vento del progresso mentre guarda all’indietro le rovine della tradizione contadina.

Elio, quando i partigiani gli chiedono aiuto per trasportare al sicuro due compagni feriti temeva di «essere preso dai Tedeschi dopo; ma pazienza, tirai a salvare i due Partigiani, e andai subito»: «partire partirò, partir bisogna», con Napoleone; «scarpe rotte, eppur bisogna andar», nella Resistenza. Spogliato «dal capo ai piedi» di abiti e identità, Elio, «abitando a Cercina, via delle Palaie, nei pressi di Ceppeto» soffre deportazione organica nell’altrove orrido di Mauthausen-Gusen. Per di più, con Pessoa, «Un’altra volta ti rivedo, ma, ahimè, non mi rivedo!». E infatti non fu indolore il ritorno nella piccola patria di Cercina dove, per farsi ‘comprendere’ davvero, per rappresentare un’angoscia ‘che non può dire il suo nome’, non bastava appoggiarsi a lessico e grammatica della normalità.

L’analisi calda di Neri, emotivando la tecnicalità disciplinare, evidenzia su scala fine a quali codici linguistici siano ricorsi Mario ed Elio per costruirsi posture espressive di sopravvivenza: «ciambelle di salvataggio» che ti tengono a galla grazie a cambi di progetto, fatismi, procedimenti epanalettici, connettivi pragmatici, catene anaforiche. È in ogni modo tra ‘dialetto’ e ‘italiano’ che pare collocarsi l’opzione di fondo.

Mario vive un’oralità locale di registro decisamente basso, spesso coincidente con il turpiloquio: uno sfogo genitale non relazionale, irriflessivo, che non elabora, ma rispecchia, l’esistente. Quasi un ecosound del paesaggio sociale, che avvicina e ‘atterra’ coinvolgendo i corpi: il comunismo ‘verrà da sé’: naturalmente, come il primo orgasmo. Roberto/Cioni Mario, del resto, non ha mai tanto aderito ai suoi ideali politici come quando, nel 1983, prese in collo e dondolò Enrico Berlinguer sul palco di una manifestazione.

Elio si tira invece fuori, strategicamente, dall’oralità in cui si è formato. Considera il dialetto come ‘essenza’ coltivata e consumata nell’orto espressivo sotto casa. Cerca pertanto di dar senso all’indicibile che ha patito fidando nella sua scrittura di semicolto che, più di tutto, vorrebbe elevarsi distanziandosi dal sermo condiviso assieme alla famiglia e alla comunità circostante. È una scrittura, la sua, che ovviamente stenta a riattivarsi nel rispetto delle norme vigenti. Lontano e per di più approssimativo l’apprendistato scolastico ricevuto: probabile oggetto, tuttavia, di un amore non corrisposto che lo aveva educato, fondamentalmente, a sentirsi inferiore. Per in qualche modo contenere l’angoscia rappresentandola, scrivendo si impegna, anzitutto, a ‘ordinarla’ obbligandola entro l’ortogonalità delle righe del quaderno: a sinistra, axis e limen, una invalicabile linea rossa verticale. Sotto controllo poi, nello svolgimento del tema, il rispetto delle regole: non solo consapevoli.

Nella scrittura popolare anche le devianze dalla norma dominante sono comunque riconducibili a fedeltà nei confronti di coerenze grammaticali ‘altre’. In ogni cultura una qualche ‘ragione’ interna motiva quanto da fuori appare invece ‘caos’. I semicolti, riprendendo in mano la penna, scelgono l’italiano che non controllano pienamente per finalmente notificarsi al mondo: chiedono di essere adottati da una lingua madre anaffettiva che li aveva abbandonati proprio quando più avrebbe dovuto accudirli. Penso in proposito anche all’expografia adottata nei musei della civiltà contadina progettati e allestiti da chi l’aveva vissuta e non studiata: una scrittura di cui quasi mai si è sentita la voce. Anni fa, tra i professionisti del settore, quei musei vennero anche definiti ‘selvaggi’: entro ragionevole motivazione, va da sé, espressa da virgolette e nota a fine testo.

Il mondo magari non lo sa ma trarrebbe gran giovamento dall’approccio etnografico: cercar di sapere ‘cosa sta succedendo qui’ interrogando e interrogandosi. Neri ha lavorato in questa direzione con molta finezza che legittima pienamente le pagine conclusive dove le opposizioni dialetto/italiano e oralità/scrittura sembrano risolversi sciogliendosi: si neutralizzano proprio perché richiedono letture non neutrali ma ‘di parte’. Ogni volta posizionate da specificità di relazioni e contesti.

Cioni Mario è stato prima ‘detto’ per poi essere scritto in sceneggiature destinate a riapparire oralmente in rappresentazioni su palchi e schermi. E la Prigionia di Elio, pensata per essere scritta, potrebbe riformularsi in teatro di narrazione. Neri ha fatto emergere tutta la fecondità di «un convincente punto di vista da cui osservare, capire e apprezzare fino in fondo la variegata ricchezza del paesaggio linguistico in cui siamo immersi». Apro allora un link con la Convenzione Europea del paesaggio, firmata nel 2000 a Firenze in Palazzo Vecchio: dicesi paesaggio «una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni». Un vero caos apparente.

A Casarola Bertolucci cercava infatti un filo: probabilmente rosso ma non banalizzato come sinonimo di rassicurante ‘conduttore’. File rouge, espressione fortunatissima, nacque in una pagina delle Affinità elettive come ‘metafora assoluta’, à la Blumenberg, glossata da Goethe in punto di marineria inglese: tutto il sartiame della flotta reale, anche quello più minuto, «è ritorto in modo da venir percorso da un filo rosso che non si riesce a tirare fuori senza disfare ogni cosa: da che si riconosce che anche i pezzi più piccoli appartengono alla corona». Freud se ne avvalse per conferire immagine e spessore di complessità all’inconscio. Un ‘filo rosso’ che, mentre aiuta a dipanare lo gnòmmero del sartiame, svela, apre, scopre, illumina, inquieta, angoscia: anche il marinaio di Coleridge, mio coetaneo incontrato via Primo Levi grazie a Pietro Clemente: «Since then, at an uncertain hour, / That agony returns».

Non basta: tra le Ceneri di Gramsci «l’ora è confusa, e noi come perduti la viviamo» vedendo «cascare le rosse bandiere, senza vento». «Uncertain hour in uncertain border», come non si è mai sognato di dire alcun proverbio: «semicolti», «svantaggio sociolinguistico», «registro intrinsecamente basso». Ma chi siamo noi per? Nondimeno il poeta delle baraccopoli trovava nell’ignoranza «una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura». Altrimenti don Lorenzo: «mi pare assurdo che io mi debba abbassare ad un livello inferiore. […] Trovo molto più giusto innalzar loro al mio». Mi permetto, benché non richiesto, perfino un ricordo personale. Orbene: al tempo delle 150 ore ancora fresche di Statuto dei lavoratori, i metalmezzadri Fiat e Pignone mi consegnavano elaborati scritti autobiografici accompagnandoli da preghiera orale: «Senti Paolo, io l’ho buttato giù così: tanto poi lo risistemi te, vero?». E non c’era modo di convincerli che, per retorica non solo ideologica, mi sembrava assolutamente scorretto intervenire sulle loro scelte stilistiche.

I care, comunque sia? Certo che lo so, e da troppo tempo. Il fatto è che non mi basta più, avendo verificato che, sia pure insieme a qualcuno di voi, non saprei proprio come sortirne: «ma pazienza».

di Pietro Clemente

Nel libro di Neri Binazzi Codici di sopravvivenza. Dialetto e italiano nel mondo dei semicolti [1] sono stato colpito da vari aspetti, non tutti subito, non tutti insieme. All’inizio anzi ho avuto la sensazione che i temi per me densi, intensi, coinvolgenti, che il libro trattava, fossero come raggelati dall’apparato di analisi linguistica. Qualche volta lo avrei voluto allontanare quasi fosse un ostacolo, per andare avanti. So che usa fare così e che in quegli apparati c’è il senso del laboratorio, della scoperta, il ‘segreto’ dei risultati del saggio. Lentamente si è fatto avanti dentro di me il senso della comunicazione implicita nel titolo del libro, non semplice, non intuitiva, ma forte nel definire il nesso che dentro Codici di sopravvivenza c’è tra il primo saggio analitico [2] (quello su Roberto Benigni artista) e il secondo (sul quaderno di Elio Bartolozzi contadino ed ex deportato) [3]. Nesso che produce tra di loro un effetto reciproco di ritorno o risignificazione.

Mario Cioni è una ‘maschera teatrale’ prodotto di una società nuova, quella del consumismo e dell’urbanizzazione, che ha travolto la campagna in cui egli ha le radici e che lo ha messo ai margini. Al tempo stesso Mario Cioni vuole essere protagonista di questo nuovo mondo e il suo lessico osceno e blasfemo è il codice col quale sopravvive, cerca uno spazio tra famiglia e comunità. È un codice misto, bizzarro, come in fondo è la stessa ‘campagna urbanizzata’. Codice di sopravvivenza che confluisce [4] poi in Berlinguer ti voglio bene, l’unico film che racconti il passaggio dal mondo contadino mezzadrile alla perifericità paraurbana del mondo dei consumi. Un film a suo modo surrealista: anche James Clifford ha sostenuto che c’è un forte nesso tra antropologia culturale e surrealismo [5]. Ma in fondo per la mia storia di studioso del mondo contadino mezzadrile il paradosso è quasi la regola.

Come non considerare paradossale infatti la storia contadina toscana subalterna e poi ribelle, auto-negata dopo l’esodo, e affidata in modo quasi sacro alla tutela del Partito Comunista? Mi pare davvero significativo che la straordinaria dimensione epica e storica dell’universo colonico, l’umiliazione subìta per secoli e lo stesso rapporto con la sinistra siano stati raccontati nella storia del cinema del Novecento solo da due registi fratelli (Giuseppe e Bernardo Bertolucci) in modi totalmente diversi ma entrambi rappresentativi. Giuseppe e Bernardo erano figli del poeta Attilio [6] che, tra le tante risorse intellettuali note, ebbe anche la generosità di aiutare Ettore Guatelli a preparare l’esame magistrale. Ettore Guatelli ha vissuto un mondo non lontano da quello di Mario Cioni nella mezzadria parmense in disarmo ma ha saputo trasfigurarlo nel carattere straordinario del museo che ha creato con gli oggetti di quel mondo. Anche quello del museo Guatelli è forse un codice di sopravvivenza: i contadini dimenticati da tutti e anche da sé stessi sopravvivono nella lingua materica delle cose che hanno avuto, usato, vissuto e che Guatelli ha trasformato in una sorta di polifonia museale.

Tra Mario Cioni e Elio Bartolozzi c’è un abisso di distanza. Mario è una figura che sta tra il comico e il tragico, Elio, un contadino estirpato con la violenza dal suo mondo, descrive la sua esperienza in un italiano pieno di difficoltà che non è mai comico, ma semmai suscita pietas e comunicazione poetica. Mario erutta oscenità per costruirsi una immagine, è una figura teatrale, ma rappresenta un mondo reale. Elio scrive, o meglio iscrive, graffisce, istoria sulle pagine di un quaderno la sua vicenda di contadino mezzadro che – per avere dato una mano ai partigiani – viene deportato nei campi nazisti dove riesce a sopravvivere. Il suo codice di sopravvivenza è stato quello che gli ha consentito di non soccombere all’annientamento. Ma lo è stata anche la scrittura nel povero italiano che possedeva e che ‘abbelliva’ a suo modo con riti e creazioni, forse anche involontarie, e che gli è servito a far sopravvivere la memoria della sua terribile esperienza. Elio è anche un emblema del complesso rapporto che i contadini ebbero con la Resistenza partigiana. Non era un resistente, ma vivendo in montagna vicino ai luoghi dove stavano i partigiani, li aiutò per generosità, per l’obbligo morale che si deve in contesti isolati e difficili, per il dovere sempre presente nel mondo contadino del darsi aiuto. Per averli aiutati pagò con un pezzo di vita perduta e con una incontenibile memoria dolorosa ma al tempo stesso silenziosamente contenuta. Come se quell’aiuto facesse parte della sua vita, e non fosse né una ‘fregatura’, né una colpa di cui accusare quei giovani resistenti.

Neri Binazzi ne scopre, nel racconto delle violenze subite, sia le convenzioni creative che operano nella stesura fisica del testo, sia i modi di rivelarsi e nascondersi dell’io / noi. Nota che la scrittura è come se ‘sentisse’ gli stati di soggettività vissuti nell’umiliazione e nell’oppressione quotidiana e le rappresentasse nel rapporto con il disfarsi e il ricostruirsi della soggettività individuale con la tenace forza di sopravvivere e di tornare ad essere persone. La scrittura di Elio – analizzata puntualmente da Neri Binazzi – rivela una natura ricca di narrazione e di ritualità grafiche, e si presenta come la scrittura ‘giusta’, per il racconto unico di quella vita. A mio avviso è una scrittura esteticamente ricca e matura, anche se in lotta con la competenza linguistica e la padronanza sintattica e grammaticale.

Da antropologo tendo a non accettare il concetto di “semicolto”, qui proposto su un piano tecnico-descrittivo, e vedo in Elio una cultura piena che si produce all’incontro di sentimenti, esperienze, memorie, capacità grafiche, in un impasto originale. Da anni sono convinto che le scritture della gente comune configurino aspetti di creatività e di potenza comunicativa spesso innovativi rispetto agli standard letterari. Questa affermazione è frutto della mia esperienza di lettore di storie di vita inviate all’Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Sento ancora la forza del commento che Tullio De Mauro fece alla scrittura di Anna la tarantata che scrisse all’antropologa Annabella Rossi, lettere che poi furono pubblicate [7]. «Nello squallore del suo ambiente e del suo paese, nella miseria, senza istruzione, Anna ha tuttavia avuto almeno la fortuna di non imbattersi nell’italiano professorale restandone soffocata…ha lentamente imparato a esprimersi in modo comprensibile e, nello stesso tempo, vivo e vero» [8]. Da allora tanti testi e tante occasioni, Il commento di Natalia Ginzburg al memoriale di Egidio Mileo [9] che vinse il Premio Città del Diario a Pieve Santo Stefano, il successo di scritture come quella di Vincenzo Rabito in Terra matta [10] hanno posto il problema di un riconoscimento letterario non di serie b per queste forme potenti di comunicazione in italiano scritto. Credo che sia la stessa letteratura che ci chiede di essere allargata al mondo degli scrittori non professionali.

Il codice di sopravvivenza di Elio Bartolozzi, come quello di Mario Cioni (e di Benigni) sono creativi. Quando leggo Mario Cioni, analizzato e commentato da Neri Binazzi, penso anche alla diversità e alle possibili somiglianze con il soldato Svejk di Bertolt Brecht, Ma sono entrambi concretizzazioni poetiche di mondi vissuti ed estremizzati, che ci aiutano ad avere coscienza e conoscenza. Anche Elio può essere ripensato in chiave di Svejk, come forza della vita al di là delle ideologie. C’è dialogo tra vita e arte, Mario ed Elio mostrano i nessi tra vita e racconto e dicono che l’esperienza ‘realistica’ della vita può essere comunicata, può stupire e colpire, si può fare linguaggio. Anche linguaggio innovativo. Può essere trasmessa alle future generazioni.

Ed è tramite questo passaggio che il libro di Neri Binazzi mi ha fatto pensare alla domanda posta provocatoriamente decenni fa da Gayatri Spivak: Possono i subalterni parlare? [11] Senza entrare nel merito e nella profondità concettuale della ‘provocazione’ della Spivak, il colonialismo impone un linguaggio che impedisce al subordinato di avere una sua lingua e sue parole, per cui quando parla è muto giacché usa la lingua del suo dominatore. Anche per il mondo delle classi subalterne italiane, cui fanno riferimento sia Mario che Elio, la questione si pone ed è stata posta. Leggendo le parole di Neri Binazzi nella sua straordinaria visita guidata alle storie di Cioni e di Bartolozzi mi è venuto spontaneo pensare che queste due figure sono un grido di risposta a Gayatri Spivak. I subalterni possono parlare, Neri Binazzi lo ha dimostrato, e noi possiamo ascoltare le loro voci.

Le storie minori: i Codici di Neri Binazzi

Le storie minori: i Codici di Neri Binazzi

di Zelda Alice Franceschi

Ho letto questo libro con gli occhi di una antropologa appassionata di autobiografie, di “storie piccole”, minori e spesso anche marginali. Il testo di Neri Binazzi sorprende, all’inizio soprattutto, perché l’autore sceglie di trattare due personaggi che paiono dissonanti. Non dissimili certo, ma metterli così, l’uno di fronte all’altro, sembra subito audace, anche forse un po’ stridente. Mario Cioni è il primo: personaggio che Giuseppe Bartolucci e Roberto Benigni fecero conoscere attraverso un monologo, Cioni Mario di Gaspare fu Giulia (1974) poi riferimento principale del lungometraggio di Berlinguer ti voglio bene (1977). Elio Bartolozzi il secondo: un giovane figlio di mezzadri di Barberino di Mugello e contadino alle pendici di Monte Morello che, giovanissimo, era finito al campo di Konzentrationslager di Mauthausen-Gusen perché aveva aiutato un gruppo di partigiani. Tornato a casa scrive su un vecchio quaderno di scuola del fratello Vasco la sua esperienza di deportazione. Questa scrittura che l’autore poi condivide con lo studioso Andrea Devoto nel 1988 non viene particolarmente apprezzata e soprattutto rimane sconosciuta a chi più di altri la avrebbe saputa valorizzare, e cioè Saverio Tutino (ex partigiano e militante comunista poi giornalista e fondatore nel 1984 dell’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano).

Il titolo del libro è molto bello: Codici di sopravvivenza. E il sottotitolo già ci indirizza al tipo di operazione che vuole compiere l’autore: Dialetto italiano nel mondo dei semicolti. Ecco allora che capiamo che cosa lega queste due storie: la lingua non tanto nel «suo uso simbolico, significativo e significante» ma un suo uso puramente “intensivo” (cito da un testo su cui ritorneremo, Kafka. Per una letteratura minore di Gilles Deleuze e Félix Guattari del 1975) è quella cerniera che fa da collante potente tra questi due uomini di cui possiamo iniziare a tracciare i contorni, capire i gusti, immaginare le fattezze.

Neri Binazzi ci fa conoscere in profondità le vite di due persone comuni. Sono entrambi “racconti straordinari di vite ordinarie”, così Pietro Clemente ha chiamato a più riprese queste storie, che spesso catturano l’attenzione degli antropologi: vite comuni, spesso marginali, vite che vogliono essere raccontate, che cercano un senso, un nuovo senso. Vite che sovente hanno al centro un evento che diviene epicentro del racconto. Vite che cercano anche una redenzione, una catarsi e anche una metamorfosi attraverso la scrittura così come, anche e soprattutto, attraverso la performance. Vite che aspettano qualcuno che possa ascoltarle e conoscerle perché così possono vivere anche una vita “altra” e trovare un posto sicuro dove restare: per essere conosciute, lette ed essere testimonianza viva anche in altri pezzi di mondo, vicini e lontani. Ci sono due primi temi da appuntare e che ricorrono in queste storie ovvero la catarsi e le metamorfosi.

Nel mondo dei semicolti, il “canagliume” lo aveva ben chiamato De Martino, vivere costa fatica, rimanere nel mondo ed “esserci” non è scontato e richiede la conoscenza di pratiche per sopravvivere. Ma chi è poi che sopravvive? Chi è fortunato certo, ma anche chi, di queste pratiche, fa il centro della propria esistenza. Le tecniche di sopravvivenza (e intendo qui “tecniche” proprio nel suo più profondo significato maussiano e cioè «atti tradizionali efficaci») sono del corpo e dello spirito; sono “buone” pratiche ma anche no; possono cioè non essere “buone” nella maniera conforme che possiamo immaginare. Primo Levi era stato un sapiente maestro rispetto a quelle pratiche “buone da pensare” ma soprattutto essenziali “da agire” e queste sono proprio quelle che Elio Bartolozzi elabora: lo scrivere, scrivere tutto, e dello scrivere fare un atto creativo che va ben oltre la lingua. Ma le pratiche, dicevamo, possono anche essere un po’ “meno buone” e cioè caotiche, iperrealistiche e persino carnevalesche, possono essere pratiche non praticabili, possono divenire e creare situazioni grottesche, uniche vie allo spaesamento inconcludente di una vita disperatamente disgraziata come quella di Mario Cioni. Figura tragicomica, uomo a cui è estraneo quasi tutto, che rimane sempre spaesato rispetto a qualsiasi dimensione della realtà (familiare, politica, economica, sociale). E così dopo avere letto attentamente la genesi del personaggio e dopo avere rivisto dopo tempo alcune interpretazioni di Benigni forse non fanno più tanto ridere o forse la risata è amara e oggi ancora più malinconica.

Mario Cioni ed Elio Bartolozzi però hanno due storie letterarie diverse. Il primo è un personaggio creato a quattro mani dal saggista e critico teatrale italiano Giuseppe Bertolucci e dall’attore Roberto Benigni. Binazzi in questo senso è autore sensibile perché spiega nel dettaglio come ha preso forma questo personaggio. Si tratta di una operazione complessa e tutt’altro che intuitiva. Capiamo allora il rapporto tra l’attore e il suo personaggio. Si tratta di una relazione che diventa simbiotica e forse, passatemi un termine piuttosto connotato, quasi cannibalica. Benigni «diventa questo personaggio»: «le cose che dico io le rappresento sono proprio un cronista di questo personaggio sottoproletario, quindi non son io, ma un po’ di autobiografia c’è, però non sono proprio del tutto…» (: 15).

Benigni indossa la maschera del suo personaggio e a tratti si trasforma (ecco la metamorfosi) nel personaggio che interpreta. Trovo che questo sia qualcosa di potente e che richiama alcune intuizioni che ebbe proprio Marcel Mauss quando parlò del concetto di persona e della maschera (il saggio era del 1938, Une catégorie de l’esprit humain: la notion de personne, celle de moi). Attraverso la maschera, attraverso la rappresentazione, l’individuo acquista un ruolo nella società e una identità sociale. Ma nello stesso tempo è quella stessa maschera a mettere in scena l’incognita. La maschera chiarisce e confonde, fa e disfa, cuce e scuce le ragnatele dei segni sociali. E Benigni è perfetto perché esce ed entra dal suo personaggio è l’attore di un “dramma sociale”, indossa una maschera proprio come durante un carnevale in cui la dimensione è un po’ onirica e in cui gli uomini sono un po’ animali e gli animali un po’ uomini (ecco ancora le metamorfosi) e in cui il linguaggio (infarcito di disfemismi, epanalessi, fatismi anadiplosi), mimesi perfetta del parlato, diviene codice di sopravvivenza, al limite però.

Poi c’è Elio Bartolozzi un uomo incolto che ha urgenza di scrivere e vuole lasciare la sua testimonianza che è paura, dolore, sofferenza e sopravvivenza. Quella di Elio è una scrittura tipica degli ambienti semi-colti, trasuda di oralità. È un testo autobiografico che, pur avendo una storia molto diversa da quella di Mario Cioni, è a quest’ultimo legato perché è un atto profondamente e sensibilmente performativo scritto in una lingua che non è pienamente conforme allo standard, alla lingua normata e che presenta continue difformità. L’antropologo Dennis Tedlock ci aveva detto che le storie orali sono vere e proprie performances e che quindi si deve prestare attenzione alla prossemica, alla gestualità; dobbiamo studiare la calibratura dell’enunciazione, i comportamenti e le espressioni facciali, i gesti, lo sguardo. Ma questo ce lo hanno detto in molti (penso alle storie orali di Alessandro Portelli al suo omonimo Duranti e in Italia agli studi linguistici di Flavia Cuturi).

In questo senso, i racconti e i nostri ricordi sono costruzioni linguistiche-culturali che danno forma a un’esperienza. E quella che ci racconta Neri Binazzi è la vita di un mondo rurale italiano, ed in particolare quello dei contadini poveri, o dislocati nelle periferie nude delle grandi città, un mondo suburbano sottoproletario che riemerge con graduale trasparenza nella storiografia e nella letteratura del Secondo Dopoguerra dopo decenni di silenzio. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta il processo di modernizzazione delle tecniche produttive e l’ormai irreversibile pervasività dell’industrializzazione modificano il volto dell’Italia contadina, insieme all’emigrazione all’estero, dal Mezzogiorno all’Italia settentrionale, dalla campagna alla città. Neri Binazzi ci mostra questo doppio volto di un’Italia sofferente e sofferta, un contadino che scrive, un poveretto che inveisce.

Mentre leggevo questo testo avevo in mente quelle “letterature minori” evocate con lucidità da Deleuze e Guattarí i quali puntano l’attenzione proprio sulla lingua per trovare elementi comuni ad una corretta definizione di queste letterature. Ecco per loro i punti di maggiore inflessione di queste letterature: la lingua è de-territorializzata (termine che sapevo essere dell’antropologo di origine indiana Arjun Appadurai), la lingua è politica e la lingua assume in sé un valore che è tutto collettivo, «letteratura affare del popolo» che smette di avere un «linguaggio di carta» e che, come dicevamo all’inizio si vota ad un «uso intensivo della lingua». Gli autori, a tratti per me piuttosto criptici, si chiedono ad un certo punto: «come strappare alla propria lingua una letteratura minore, capace di scavare il linguaggio e di farlo filare lungo una sobria linea rivoluzionaria? Come diventare il nomade, l’immigrato e lo zingaro della propria lingua?» (Quodlibet, 1996, edizione italiana: 32). Mi viene da pensare – forse – che l’ultima delle domande poste dai due intellettuali francesi sia mal posta. Ma a pensarci bene in realtà la domanda evoca la differenza tra la vita e la sua rappresentazione, tra la realtà che studiano gli antropologi e i socio-linguisti e quella dei letterati. Io mi domanderei allora “come essere il nomade, l’immigrato e lo zingaro della propria lingua?”. Elio è sopravvissuto grazie anche a quella creatività che Binazzi descrive così magistralmente studiando l’estetica di quel diario: il piccolo quaderno che diviene un campo coltivato attraverso le premurose operazioni di “dissodamento” della pagina e di una punteggiatura che diviene tessitura e che si ingrandisce quando per la prima volta viene scritto sulla carta il nome del campo “Gusen”. E Mario? Mario forse è sopravvissuto attraverso un linguaggio i cui termini tutti connotano un dolore e una sofferenza che rasenta e sfiora una dimensione mitica e surreale, grottesca e immaginifica, che straripa di tutto perché esuberante e volgare, perché è dell’uomo e dell’animale e che continua a farci riflettere.

Immagini mentali tra memoria e fantasia, tra lingua e dialetto

Immagini mentali tra memoria e fantasia, tra lingua e dialetto

di Luciana Brandi

Molti sarebbero gli spunti di riflessione che Codici di sopravvivenza suscita, mi limito a dare un paio di letture dal punto di vista psicolinguistico, tenendo anche conto che Binazzi intende indagare i comportamenti linguistici dei personaggi cercando di coglierne i fattori emotivi alla base del rapporto fra la lingua e la realtà.

Le condizioni da cui nascono le due scritture indagate, il Cioni Mario ed Elio Bartolozzi, sono molto diverse e distanti l’una dall’altra. La prima nasce dall’intenzione esplicita e consapevole, da parte di chi scrive (Bertolucci con Benigni), di dare rappresentazione ad un mondo popolare, pratese, in transizione dall’ambito contadino a quello industriale, si tratta di un parlato, scritto per essere recitato, nella ricerca di una mimesi – anche se non del tutto riuscita – con la realtà che si vuole mettere in scena. La scrittura di Elio Bartolozzi, invece, nasce come esigenza dell’autore di ricomporre la propria soggettività prima messa a rischio di annullamento concentrazionario e poi frammentata in un ritorno alla ricerca di un nuovo equilibrio omeostatico difficile da ricostituire, è la scrittura della memoria fisica, emotiva, visiva, di ciò che è già stato messo in scena, una vera e propria rimemorazione che implica la reiterazione, se pur in una coscienza modificata, di tutti gli atti percettivi originari. Ma al di là di questa differenza di origine, Binazzi trova interessanti similarità fra i due tipi di testo. Ci chiediamo quindi cosa divide e cosa accomuna le due scritture.

Dal punto di vista cognitivo, queste due differenti messe in scena, l’una da creare con la fantasia l’altra da ricostruire nel ricordo, si fondano su immagini mentali: pur partecipando degli stessi meccanismi neuronali, le immagini mentali si distinguono da quelle percettive dirette perché quest’ultime dipendono dai segnali sensoriali provenienti dal mondo esterno mentre le immagini mentali sono esperienze vivide simulate nella mente in assenza dello stimolo fisico corrispondente, sono create direttamente dal nostro cervello grazie alla sua straordinaria capacità associativa, entro una dimensione esclusivamente interna del sé. Possiedono infatti porosità cognitiva, cioè sono penetrabili da informazioni che appartengono a domini differenti, e pertanto il processo immaginativo può essere determinato sulla base di una multimodalità che interattivamente tratta le diverse forme di conoscenza come isotropiche.

Le rappresentazioni tramite immagini mentali che possono provenire dalla memoria e/o dalla fantasia, sono atti di coscienza che modificano la dimensione temporale svincolandola dalla prigionia col tempo reale per dar luogo a dimensioni che esistono in quanto rappresentate nella mente – lo sono i due diversi mondi di Cioni e di Elio, svincolati entrambi dal presente ricordato (Edelman) – atti di attenzione che spostano la coscienza fuori dall’immanenza del presente e la proiettano in eventi del passato e in scenari di un futuro immaginato. Questa storia raccontata dal cervello ha una dimensione narrativa che può essere resa esplicita attraverso il linguaggio e le attività simboliche. Seguendo Husserl possiamo dire che una distinzione intrinseca dell’immagine e della percezione non avviene mediante le materie, ma l’intenzionalità in quanto struttura essenziale di ogni coscienza, e che l’immagine esplica la funzione di riempire i saperi vuoti proprio come fanno le cose della percezione. Però i correlati noematici per la percezione, per la fantasia e per il ricordo sono essenzialmente diversi: nel primo caso ciò che appare è caratterizzato come realtà in carne ed ossa, nel secondo come finzione, nel terzo come ripresentazione rammemorativa. Anche se la distinzione non può essere netta e possono esistere forme intermedie, è evidente che ciò che fa la differenza è l’intenzione.

Il testo di Cioni è una simulazione della realtà, e dunque la sua mimesi del reale tramite la scrittura coinvolge necessariamente anche la lingua della scrittura che deve coincidere con l’oralità dei personaggi, il linguaggio della simulazione non può essere diverso dal linguaggio dell’oggetto riprodotto; da questo seguono le osservazioni linguistiche di Binazzi. Nel Cioni domina il dialetto come immedesimazione nel contesto consueto, la lingua diventa «rappresentazione emotiva più che strumento reale di comunicazione», è una lingua che si presta a «rappresentare il solipsismo dei personaggi», che si realizza nel dominare soliloqui e non vere pratiche di interazione – emblematico è Moreno al bar o il dibattito alla casa del popolo «Pole la donna perméttisi di pareggiare coll’omo?» No! S’apre i’ dibattito – la lingua locale come naturale «correlato di una dimensione esistenziale angusta ed espressione di un particolare universo socio-antropologico», lingua talvolta non parlata bensì espettorata come accade nella invettiva, «una lingua corporale, ecolalica».

Il racconto di Elio invece è la presentificazione di una realtà vissuta, tematizzata appunto dalle immagini mentali, ma soprattutto si tratta di una realtà speciale, memorabile: questa storia narrata Elio sa che fa parte della Storia con la maiuscola, ed è anche per questo che deve raccontarla, mentre invece i personaggi del Cioni sono dentro la Storia loro malgrado, inconsapevolmente dentro la storia. Perciò la scrittura di Elio ha bisogno di una lingua che sia all’altezza di questa memorabilità, ha bisogno di uno scarto, deve farsi altro rispetto all’oralità quotidiana, evoca una lingua per sé.

Inoltre anche la destinazione è diversa, perché nel Cioni la lingua è urgenza espressiva e mai istanza comunicativa in ragione delle figurazioni messe in scena, mentre la scrittura ha precisi destinatari, il testo è scritto per essere recitato; per Elio, invece, la scrittura ha una dimensione intima ed esistenziale, prevede solo indirettamente un destinatario, è in primo luogo scrittura per sé, il mezzo per consentire un «intimo processo di ricostruzione […] della propria identità lacerata e stravolta» per assorbire ed omeostatizzare la discontinuità prodottasi rispetto alla sua storia precedente: è ciò che non si può dire, che bisogna scrivere direbbe Maria Zambrano. È naturale conseguenza di ciò anche l’incomparabilità della sofferenza di cui i due testi sono espressione,

Tema centrale diviene così la cura della memoria. Sono molto interessanti le osservazioni che Binazzi fa a proposito dell’organizzazione materiale della scrittura, i capoversi ordinati che scandiscono la struttura tematica del testo e la punteggiatura che segnala a chi legge i valori dei differenti snodi del racconto, o parimenti la mancanza di interpunzione che riflette il frenetico susseguirsi di eventi drammatici, insomma una sorta di cartografia funzionale alla tessitura testuale e all’organizzazione del ricordo. Ma anche il peso della memoria, la difficoltà di narrare l’inenarrabile, la preoccupazione di dargli credibilità, ed ecco allora la quantificazione ossessiva, la minuziosità del racconto, la sua oggettivazione attraverso l’opacizzazione dell’io narrante ed il distanziamento, parola chiave dell’analisi di Binazzi sia come pratica di scrittura sia come parametro tassonomico.

Binazzi propone di distinguere tra prodotto e processo per riconoscere l’appartenenza al dialetto e/o all’italiano delle scritture oggetto di analisi: dialetto è immedesimazione, italiano è presa di distanza rispetto alla realtà linguistica consueta. Propone inoltre di assumere il processo come parametro di fatto tassonomico, nel senso che non si devono considerare solo le caratteristiche linguistiche del prodotto ma anche il progetto comunicativo che è alla base della scelta di scrittura operata: «una prospettiva che cerchi di individuare nelle caratteristiche del prodotto l’esistenza di un progetto (più o meno definito più o meno consapevole)» con l’obiettivo di valorizzare e riscoprire la portata esplicativa dei concetti di dialetto e italiano. Ho pertanto una domanda da rivolgere a Binazzi: se per lui si tratti solo di assumere una sorta di relativismo oppure se, nello spostare il punto di osservazione, intende proporre un modo ‘altro’ di guardare a quegli stessi oggetti, e quindi di determinare un differente equilibrio fra gli elementi in gioco. Si tratterebbe di esplorare concetti come differenza, confine, margine, propri delle tematiche sull’identità, – più penso – penso a Audre Lorde a Judith Butler – perché anche qui di identità si tratta, l’identità linguistica di un testo, la sua appartenenza/attribuzione o meno ad un territorio-etnia.

La dicotomia lingua dialetto appare infatti, nella proposta di Binazzi, andare verso continue dislocazioni, parlando di tensione continua tra forme ora vicine ora lontane dall’esperienza linguistica quotidiana di Elio. Ciò prelude ad una idea di identità fluida, dunque né uniforme né lineare, che indica un’apertura alla risignificazione e ricontestualizzazione in quanto intenzionalità costituita per una identificazione in divenire. Si tratta di un posizionamento linguistico che è traccia del carattere situato dell’esperienza soggettiva nel rapporto fra lingua e realtà.

Siamo dunque fuori da una opposizione binaria, e dentro l’idea che la lingua non vada intesa solo come parole o regole grammaticali, ma anche e soprattutto come un sistema che nel produrre significati, è luogo e mezzo di pratiche attraverso le quali le persone danno rappresentazione di loro stesse, del mondo e della rete di relazioni in cui si trovano immerse. Attraverso l’analisi del modo in cui la lingua opera nei testi, si tratta dunque di spingersi a districare i processi di significazione che, nello spazio e nel tempo, si sono incorporati nei generi e nelle opposizioni concettuali binarie quali unità/diversità, identità/differenza, proprie della cultura occidentale, si tratta in fondo di adottare il punto di osservazione della decostruzione che, né metodo né teoria, si plasma anch’essa come una pratica di scrittura.

Divagazioni da Codici di sopravvivenza

Divagazioni da Codici di sopravvivenza

di Annalisa Nesi

Ho partecipato volentieri alla presentazione del libro di Neri Binazzi che è stata per me un’occasione per rivedere, anche se a distanza, amici e colleghi. Non è stato questo però il motivo che mi ha fatto collegare all’iniziativa ma la lettura del testo che mi aveva molto coinvolto. Ho avuto comunque il piacere di sentire cosa ne pensavano i presentatori e la presentatrice i quali, ciascuno a seconda della propria disciplina di studio, hanno fatto risaltare il contributo scientifico di uno studio innovativo nell’interpretazione della produzione di testi da parte di semicolti. La novità del testo, a mio avviso, risiede nello spostare l’attenzione sul processo che genera la scrittura e che ne determina la coloritura anche linguistica.

Molto è stato detto e molto bene e, quanto a me, invitata da Luciano Giannelli a esprimermi come “pratese”, in virtù della prima parte dello studio dedicata al personaggio Mario Cioni creato da Roberto Benigni, pratese di adozione, sento di voler prescindere dalla disciplina che pratico per andare a ruota libera. Ho letto il libro subito, quando mi è arrivato, perché mi aveva spiazzato l’accostamento ardito fra le due diverse esperienze certo accomunate dalla violenza, seppure diversamente originata, di quella vita vissuta, violenza da buttar fuori da sé per mezzo della scrittura, con la sola forza di voler condividere. Quando? Subito da parte di Elio Bartolozzi, cioè subito dopo – che non è scelta consueta – il suo rientro dalla prigionia, e con quello sforzo quotidiano di maneggiare la lingua scritta per affidare la sua esperienza al quaderno, ché la carta conserva la memoria e lo scrivere richiede una meditazione diversa dal racconto orale.

Per chi, come me, ha avuto l’opportunità e la “fortuna” di ascoltare (di imparare ad ascoltare e di ascoltare imparando) i racconti del fascismo, delle guerre, del mondo contadino, del mondo operaio e di quello contadino/operaio, prima di tutto in famiglia come formazione e addestramento alla vita sociale, la trasposizione in narrazione scritta, per un qualunque moto dell’animo o per un esigenza concreta e senza il possesso sicuro della lingua, ha sempre fatto pensare all’endiadi “lacrime e sangue”. E qui soprattutto, perché raccontare l’esperienza della prigionia a Mauthausen-Gusen – momento centrale della vita di Elio, in quanto centro di un prima e un dopo – sicuramente è stato, forse liberatorio, ma certamente doloroso.

Quando? Dopo un processo di lavorazione, che credo lungo, Roberto Benigni e Giuseppe Bertolucci arrivano alla “costruzione” definitiva di Mario Cioni che è tutt’uno con i suoi monologhi, scritti sì per la sceneggiatura, ma soprattutto per essere recitati e dunque affidati all’interpretazione. Nel libro si leggono volentieri e con interesse i testi affiancati della sceneggiatura e della trascrizione da Berlinguer ti voglio bene e Vita da Cioni, proprio per lo scarto che è la cifra, sia linguistica sia interpretativa, della piega data dall’interprete. Però Mario Cioni nasce prima in teatro e migra alla televisione con Onda libera ossia Televacca, 4 puntate su RAI 2 fra il dicembre 1976 e il gennaio 1977. Il programma, che ricordo aveva avuto una recensione favorevole e “sottile” di Natalia Ginzburg, era ambientato in una stalla di Capalle (nella campagna fra Prato e Campi Bisenzio). La stalla non è per caso: luogo caldo nell’inverno dove si stava a veglia e si ascoltavano racconti (anche paurosi come mi diceva la bisnonna), dove si recitava a memoria (anche Dante), dove si intonava in rima. Nei monologhi del Cioni non resta solo la presenza della rima, ma quel puzzo di stalla che quel Mario piccino si porta a scuola e che alla fine gli fa vivere come un’attenzione o un’uscita dall’anonimato anche la cattiveria della maestra:

«Mario possibile quando tu entri te s’impuzzolentisce (o)gni cosa! Vai a lavatti! E io mi alzavo (sorride beato), e mi guardavan tutti! Tutti, mi guardavano! E coso, lì, come si chiama quel …l’Onofri: st! Mi sputava addosso, e si rideva … certe risate… (sorride)» [: 30].

Ecco, già nella trasmissione del 26 dicembre del ’76, il Cioni parla delle parolacce e del potere del parlare pulito e finisce in un paragone “igienico”: non è la camicia a essere sporca ma chi la indossa e allora “lavati”. Insomma mi pare che da qui si dipanino i fili, i tanti fili, che formeranno poi il tessuto dei successivi monologhi del Cioni.

Quanto tempo per liberarsi dell’odore da contadino e poi da quello di operaio? Alle elementari non so, ma alla media “unica” (scuola dell’obbligo dal 1962) figli di benestanti, di operai e di contadini erano tutti insieme, in un’apparente democrazia scolastica. Non so se qualcuno puzzasse, ma certo come tutta l’umanità avevamo odori diversi, qualcuno anche quello del Cioni. Nel ’75 insegnavo in una succursale delle medie, non lontana da Vergaio, e anche lì gli odori erano diversi: di campo, di stalla, di telaio, di merende all’uso del Sud. Fra i rari abbienti, alcuni Cioni, difficili da motivare, ma facili da amare perché alla fine vittime del cambiamento e portatori di una cultura che sentivano solo come un ostacolo.

Solo oggi mi viene la curiosità di sapere che effetto abbia fatto nella nostra città la prima trasmissione e poi Vita da Cioni. Ricordo bene l’effetto che fece a me: quella giacca sulla camiciola a mezze maniche era come una divisa, almeno negli anni Sessanta, del contadino che viene in città che si incontrava nella sala del medico e dell’operaio in bicicletta che rientrava a casa dopo la sirena. Vestito di scena perfetto per quei monologhi cui veniva affidata l’esperienza di un vissuto rappresentativo di una fetta di società in trasformazione che, coinvolta in modo quasi inconsapevole nel cambiamento, non sa cosa aspettarsi in futuro e patisce lo sradicamento da una realtà che pur appare in tutta la sua misura tragica. La vita contadina, infatti, che molti di noi hanno alle spalle (al massimo un paio di generazioni per quei toscani nati nel dopoguerra) non ha mai avuto dell’idillio, ma piuttosto quella durezza e quella sofferenza di cui per la prima volta ho trovato aderente testimonianza nel teatro di Ugo Chiti.

Sono pratese, coetanea di Benigni, e mi è venuto naturale partecipare di più alla prima parte del libro perché mi ha permesso di ritornare su un pezzo di vita che di “Mario Cioni” ne ha visti diversi, o meglio che riconosce nella rabbia del Cioni, rabbie e insoddisfazioni, inadeguatezza ed emarginazione di molti nel contesto di una “città tessile” che vede crescere la sua produzione e ha bisogno di manodopera. L’assunzione di una tale responsabilità di rappresentazione di molti in un solo personaggio viene affidata alla lingua; per meglio dire passa attraverso scelte linguistiche esasperate e insistite di quello che nella realtà del parlato si incontra occasionalmente o comunque in stretto legame con i momenti di maggior disagio. Rivedo e risento le imprecazioni, l’esternazione della rabbia amara dei contadini-operai tirati per un braccio alla terra e per l’altro alla fabbrica. Così, non importa se il Cioni non parla pratese, cioè non si avverte la presenza di quei fenomeni che differenziano il pratese dal fiorentino; si tratta di inutili dettagli che non avrebbero contribuito a rendere più “forte” la rappresentazione tragica, ironica, che suscita un riso amaro, della figura di un sottoproletario finalmente non afasico, ma dall’eloquio franto e difficoltoso.

Codici di sopravvivenza, oltre al valore della dimensione scientifica, ha qualcos’altro: la capacità di suscitare riflessioni sociali e politiche.

Codici di sopravvivenza: appunti di lingua

di Luciano Giannelli

Il libro di Neri Binazzi, articolato nelle due parti dedicate, rispettivamente, la prima a due opere, teatrale e cinematografica, di e con Roberto Benigni, l’altra a un diario inedito di guerra e detenzione in campo di sterminio di Elio Bartolozzi, si pone sul crinale tra linguistica e critica letteraria. Pur apprezzando notevolmente questo secondo aspetto, sorpreso – ignoranza mia – della complessità di un Benigni-Bertolucci e altri, commosso, francamente, dalla testimonianza del Bartolozzi scampato, sopravvissuto a un’esperienza devastante, raccontata in verità sommessamente, poi anche celata fino al fortunoso ritrovamento del quaderno-diario, io mi concentrerò sugli aspetti linguistici del lavoro, non tanto per una disamina puntuale, che è già fatta egregiamente dall’autore, ma per alcuni aspetti di natura se si vuole sociolinguistica che poi non possono non sfociare, nel caso di Cioni Mario, di Berlinguer ti voglio bene, in considerazioni su una lingua letteraria qual è quella delle due sceneggiature; il diario di Elio Bartolozzi rientra piuttosto nelle tipologie degli scritti che si attribuiscono ai ‘semicolti’ e lascia spazio a considerazioni su queste scritture, con una sottolineatura che qui proporremo di interessanti definizioni dell’autore di Codici di sopravvivenza. Naturalmente, sullo sfondo di tutto quanto sta il ‘vernacolo’ fiorentino, nella sua complessità (micro- e macro-) sociolinguistica, stavolta visto – nella prima parte – anche nella funzione (certamente non nuova) di lingua letteraria, segnatamente teatrale.

L’affabulazione di Roberto Benigni si direbbe (quasi) sovrabbondantemente fiorentina e certamente l’ascoltatore (o lettore) è sempre come sopraffatto da questo sanguigno eloquio che non allude al ‘dialetto’ ma pare starvi tutto dentro, percorrerlo in certi suoi aspetti di variabilità, toccare anche quindi gli aspetti più duri (oltre che, naturalmente, ‘sboccati’), non esclusa una certa connotazione di brutalità. Partitamente, i fenomeni di questa parlata, e le loro variazioni, anche le differenze che possono cogliersi tra personaggi e tra gli stessi attori, sono visti alla lente d’ingrandimento, con attesa esattezza, da Neri Binazzi, anche nel rapporto non sempre facile tra problemi di resa in scrittura e produzione orale, nel poco rispetto – si evidenzia – di quelle che sono le tradizioni grafiche della commedia fiorentina vernacolare, per altro instabili. Su questo tema basta vedere le pp. 70-78 e in particolare la nota 59, con la difficoltà a rendere graficamente preposizioni articolate fiorentine (anche se qui qualche elemento esplicativo potrebbe venire anche da certe abitudini pratesi rustiche e campigiane difformi dallo ‘standard’ fiorentino: nel il potrebbe celare anche un [ne] invece del ‘classico’ [ni] fiorentino); fino a rinvenire la grafia ‘spontanea’ per rendere tratti veramente poco noti e definibili solo malamente come marginali.

Per esempio ho avuto modo di discutere con l’autore casi come i due imtero ‘intero’ alle pp. 92 e 94 ove pare si voglia rendere quel carattere – mai studiato – di un parlato contadinesco, o molto ‘basso’ che pare propagarsi dalla Toscana centro-meridionale fino alla piana a occidente di Prato (la pignoleria qui è d’obbligo) e a Pistoia. Mi rammento in proposito vecchie discussioni con Luciano Agostiniani, fino all’idea che questa pronuncia ‘rustica’ si basasse su una enfatizzazione (diciamo così) delle articolazioni estreme, quindi in un caso con una protusione nella pronuncia di questi suoni. Quello che vorrei sottolineare è che se la resa grafica si spinge a voler cogliere queste ‘finezze’ (però connotanti), palesa come i testi non siano tanto segnati da grafie spontanee quanto invece frutto di attenta riflessione sulle caratteristiche anche più ‘recondite’ di questo eloquio.

E però, accanto a questo elemento indubbio di mimesi, all’interno di un diluvio di fiorentino d’uso, non proprio di tipo e livello careful, vanno notati due elementi: il primo di realismo e il secondo di espressionismo, che arriva a violare la stessa ‘lingua’ di riferimento. Il ‘vernacolo’ ostentato da Roberto Benigni e altri attori è ‘veristico’ e schiacciato su scelte basse e ‘provinciali’. Siamo lontani dal pastiche urbano studiato da Marina Magnanini anni fa,[12] ma certamente non c‘è nessuna scelta arcaizzante – ma si badi alla nota 2 – o ‘nostalgica’: fenomeni da tempo praticamente pregressi del fiorentino, non più urbano e ormai neanche campagnolo, o proprio d’una ‘classe’ ormai scomparsa – i contadini (come l’uso di postpalatali o la palatalizzazione della laterale preconsonantica) sono ignorati, mentre appare anche un carattere molto recente e un po’ eversivo, come il l’è morto ‘è morto’ (:142) al posto del ‘corretto’ gliè morto; siamo quindi di fronte ad un approccio che è ‘realista’ e riproduce esattamente – ci pare – il parlato di un proletariato semi-urbano, anche nella sua capacità di inserirsi nel non-quotidiano (il fin troppo famoso pole la donna permettisi di pareggiare coll’omo?, qui: 95, 120).

In verità, di molto dubbia efficacia appare un indiscutibile ricorso a forme allotrie, anche non toscane, più che altro nel Cioni Mario. Vale la pena soffermarsi su questo, tra l’altro sottolineando una caratteristica di Roberto Benigni, che ci pare avere una qualche incidenza. La nota 113 ci informa di un piccolo Roberto monolingue in aretino-chianaiolo o chianino, che il fiorentino deve impararlo, e certo lo impara bene. Ma proprio da questo retroterra – e certamente in modo del tutto consapevole – derivano rare occorrenze di preposizioni aretine come per esempio in il freddo de Dio (:81). Sono ricorrenti casi di affricamento della s dopo sonorante, del tipo di Inzomma? (:105); e se tali pronunce sono ormai entrate a Firenze, Prato è certamente ancor oggi un baluardo contro l’avanzamento di questa pronuncia non tradizionale in area fiorentina. Con altri fatti, Neri Binazzi tenderebbe ad ascrivere questo elemento fonetico-fonologico ad un uso di caratteri pisani (:139-40) ma ciò resta dubbio perché potrebbe parimenti ascriversi al fondo aretino. Tra l’altro questo tratto parrebbe caratterizzare – magari non a caso – il parlato della madre. Certamente sono invece un riferimento al pisano, come si sottolinea alla nota 50, il sorprendente deh! e magari – come nella nota si sottolinea – anche un uso almeno non-fiorentino (però non del tutto impossibile nelle circostanze di Prato) della forma apocopata d’infinito in finale di frase. E certamente è non fiorentino né aretino, bensì tosco-occidentale (o ‘di lingua’?) l’uso di cosa interrogativo (:141). Ci sono anche tratti non-toscani, come (: 104) È mica scemo. Quanto al ricorrere, variabile e variato da una versione all’altra, di Amadè! vocativo (varie volte: 33, 59, 132, 136) vorremmo assumerlo – credo correttamente – come inserito in quanto allotrio, certo è non toscano mainstream almeno[13]; a meno che Benigni non si sia qui spinto a evocare cose che stanno nelle pieghe del lucchese, e a Carrara o in zone più remote.

Questa fenomenologia ‘esotica’ (dall’aretino al pisano o livornese, al non-toscano) è tutto sommato singolare, in virtù della sua piccola consistenza, che non consente né rende davvero un ‘effetto Gadda’ in queste produzioni, né si motiva precisamente, se non come una volontà di rendere tutto ciò che non sia ‘italiano’, ma con una manifestazione molto debole.

Venendo alla seconda parte del libro, quella dedicata a Elio Bartolozzi, al di là dell’emozione provocata da uno scritto che senza mai sbraitare ci riporta orrori, diremo che appunto siamo alla produzione scritta, e accurata, di un dialettofono che fa le sue immissioni anti-italiane (i zoccoli,: 177, diarea:182 coll’ipercorrettismo forrava:206, l’aghiaino ‘ghiaia minuta’ di ben complessissima origine:191), insieme con viceversa scelte troppo ‘ingessate’, come per esempio poveri a noi (:201) al posto del comunissimo po(e)r’ a noi. Ma senza insistere su questi aspetti, del resto sempre finemente analizzati dall’autore, vorrei soffermarmi su alcune interessanti considerazioni generali di Neri Binazzi.

Ci muoviamo in un contesto toscano (fiorentino), nel quale la distinzione tra livello dialettale e livello di lingua – come è stato ripetuto ormai infinite volte da una cinquantina d’anni – è un po’ vana. In (quasi tutta la) Toscana manca una possibilità di bilinguismo, evidente tanto per cominciare per la forma delle parole stesse. Il risultato di una scrittura di un dialettofono non scolasticamente molto istruito che voglia attingere il livello letterario, in italiano è sì la mescidanza, ma è soprattutto una faticosa approssimazione a un modello, non pienamente padroneggiato, se non solamente orecchiato, mediante immissione di elementi ‘alti’ in un contesto anche difforme – localmente nel testo – dall’italiano comune. Per cogliere questa situazione e questi processi mi pare giustissima e felicemente esplicativa (anche degli ‘innecessari’ strafalcioni o delle scelte inutilmente affettate) l’idea del distanziamento, a volte appunto ‘infelice’ ma sempre efficace. Un principio fertile nelle situazioni appunto di non-alterità lingua/vernacolo (per capirci) in assenza di marche esteriori e forma del significante.

Per chiudere, sul concetto poi di italiano popolare su cui tanta ‘demagogia’ (a mio avviso) si è fatta, proponendolo – incautamente – anche come ‘italiano di domani’, mi pare apprezzabile che da parte dell’autore (:258) si affermi – o si torni a affermare – che esso:

a) non esiste fuori dalla regionalità (e diremmo anche dalla spesso manifestata conflittualità tra diverse scelte regionali);

b) che è alla fine inconsistente, salvo alcuni caratteri sintattici (come il che definito non troppo felicemente ‘polivalente’, in realtà modalità semplificata di subordinazione e i costrutti che+Clit astrattamente flesso – selezionato – in funzione casuale tipo il coltello che ci taglio il pane).

Neri Binazzi ci offre quindi testi di enorme interesse con un apparato di commenti che non può non dar luogo a divagazioni sul tema ma che si fa ben apprezzare per ricchezza e precisione. Come si attendeva.

Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio 2021

Note

[1] Padova, Esedra, 2019.

[2] “Roberto Benigni e la lingua del corpo”: 11-155.

[3] “Nel campo della memoria: Elio Bartolozzi e il suo quaderno”: 157-256.

[4] Di Giuseppe Bertolucci 1977

[5] James Clifford, I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX, Torino, Bollati Boringhieri, 1999.

[6] Di una famiglia maremmana, raccontata anche nelle poesie di memoria, poi impiantata in Emilia, Bertolucci fu sempre attento ai temi del mondo delle campagne.

[7] Tullio De Mauro, Per lo studio dell’italiano popolare unitario, in Annabella Rossi, Lettere da una tarantata, Lecce, Argo, 1994 (prima ed. 1970)

[8] Ivi: 135. Lo squallore è parte di un lessico d’epoca oggi superato ma resta la sostanza di una lingua viva e vera.

[9] Egidio Mileo, Il salumificio, Giunti, Firenze, 1992, prefazione di Natalia Ginzburg, nel quadro del progetto di Saverio Tutino Diario italiano.

[10] Vincenzo Rabito, Terra matta, Torino, Einaudi, 2007.

[11] Gayatri Chakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak?” Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of an Idea. Columbia UP, 2010: 63. Testo iniziale del 1983, nel quadro del dibattito sul postcolonial e sulla possibilità che i dominati possano esprimersi oltre il linguaggio dei dominatori.

[12] Si cfr. Marina Magnanini “Scelte standard e non standard a Firenze: evidenze conversazionali”, in L. Agostiniani e P. Bonucci (a c. di), L’italiano parlato a Firenze, Perugia e Roma, Firenze, Olschki 2011: 155-200: 195-200. Il quadro che emerge dai testi pubblicati e commentati dall’autrice è tale che si è vista l’opportunità di fornire una appendice ‘provinciale’ (Luciano Giannelli e Maurizio Mori, “La fonologia del fiorentino e del fiorentino di Lucardo”, ibidem: 195-200) che mostrasse cos’è e com’è un fiorentino – ci si perdoni – ‘vero’.

[13] Gerhard Rohlfs, nella sua Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Torino, Einaudi, 1966, I, §§ 317-318 attesta forme di questo tipo per una Toscana neanche sempre di margine, se si richiama ampiamente al § 318 Santa Maria a Monte. Per l’area ‘apuana’, basti il ricorso al film Bagno Maria di Giorgio Panariello, ben oltre l’uso del vocativo, del resto come è corrente a Carrara. Qualche residuale propaggine più prossima a Lucca – cfr. Gian Piero Della Nina, Espressioni e modi di dire, Titania, Lucca 1993, Terè: 177, Francé: 184, ambedue al nominativo; Gugliè: 205, iterato, un genitivo ed un benefattivo; e cfr. Albè della Gobbetta (forma di citazione: 1) di Daniele Saisi (www.danielesaisi.com), Soprannomi Gallicanesi, s.l.e., s.d. – troverebbe eco in una testimonianza per la parlata prebellica di San Vincenzo – Campiglia di una anziana negli anni 60, mentre si appaleserebbe opportuna una verifica attenta all’Elba; qualche emergenza isolata è riportata nel sud-est della regione; con tutto questo, il carattere pare decisamente pregresso. D’altro canto il troncamento, soprattutto in imperativi come guà!, mi!, ba! (guarda!, mira!, bada!) ma anche vo’ dire ‘voglio dire’, un po’, è carattere costitutivo del toscano tradizionale.

______________________________________________________________

Paolo De Simonis, ha incontrato le storie degli altri lavorando nelle “150 ore”, per le pagine toscane de L’Unità e insegnando Dialettologia italiana nell’Università di Scutari e Antropologia Culturale in quelle di Pisa e Firenze. Ha progettato e realizzato in Toscana mostre e musei DEA.

Pietro Clemente, già professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); membro della redazione di LARES, e della redazione di Antropologia Museale.

Zelda Alice Franceschi, è professore associato all’Università degli Studi di Bologna dove insegna (Storia dell’Antropologia, Antropologia delle Americhe & Antropologia Culturale, Tecniche della ricerca di campo) e dove vive. Dal 2004 lavora nel Chaco argentino con comunità indigene wichís. Qui svolge ricerca di campo ogni anno. Studia le autobiografie native, l’antropologia della nutrizione, la cultura materiale, il rapporto tra scritture native e oralità, il rapporto tra indigeni-missioni e meccanizzazione.

Luciana Brandi, già docente di Psicolinguistica all’Università di Firenze, si è occupata di sintassi dei dialetti, dello sviluppo della capacità narrativa nell’infanzia, dei disturbi del linguaggio in età evolutiva ed adulta, della scrittura di genere.

Annalisa Nesi, già docente di Linguistica italiana all’Università degli Studi di Siena, è Accademica della Crusca. Si occupa di italiano e dialetto, di lessici tecnici e saperi tradizionali (soprattutto pesca), della situazione linguistica della Toscana insulare e della Corsica. Ha partecipato a imprese atlantistiche nazionali e internazionali e fa parte del gruppo di studio impegnato nel recupero e nella valorizzazione dell’Atlante Linguistico Mediterraneo.

Luciano Giannelli, ha tenuto corsi di discipline linguistiche (inclusa Storia della Lingua Italiana) in varie Università italiane e dal 1987 al 2010 in quella di Siena (come professore ordinario L/LIN01 dal 2000). Ricercatore di campo, ha lavorato sui due settori italianistico e di linguistica e sociolinguistica di pertinenza amerindiana, con ricerche condotte in Paraguay, Argentina, Cile, Panama, Stati Uniti d’America.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________