il centro in periferia

di Antonella Tarpino [*]

Nelle Memorie della mia vita. Appunti che sono stati adoprati sostituiti dal Contributo alla critica di me stesso, il 10 aprile 1902, Benedetto Croce scrive:

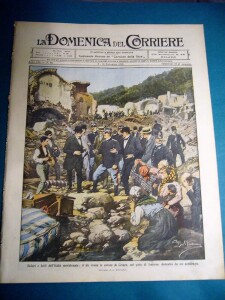

«Nel luglio 1883 mi trovavo da pochi giorni, con mio padre, mia madre e mia sorella Maria, a Casamicciola, in una pensione chiamata Villa Verde nell’alto della città, quando la sera del 29 accadde il terribile tremoto. Ricordo che si era finito di pranzare, e stavamo raccolti tutti in una stanza che dava sulla terrazza: mio padre scriveva una lettera, io leggevo di fronte a lui, mia madre e mia sorella discorrevano in un angolo l’una accanto all’altra, quando un rombo si udì cupo e prolungato, e nell’attimo stesso l’edifizio si sgretolò su di noi. Vidi in un baleno mio padre levarsi in piedi e mia sorella gettarsi nelle braccia di mia madre; io istintivamente sbalzai sulla terrazza, che mi si aprì sotto i piedi, e perdetti ogni coscienza».

E prosegue:

«Rinvenni a notte alta, e mi trovai sepolto fino al collo, e sul mio capo scintillavano le stelle, e vedevo intorno il terriccio giallo, e non riuscivo a raccapezzarmi su ciò che era accaduto, e mi pareva di sognare. Compresi dopo un poco, e restai calmo, come accade nelle grandi disgrazie. Chiamai al soccorso per me e per mio padre, di cui ascoltavo la voce poco lontano; malgrado ogni sforzo, non riuscii da me solo a districarmi. Verso la mattina, fui cavato fuori da due soldati e steso su una barella all’aperto. Mio cugino fu tra i primi a recarsi da Napoli a Casamicciola, appena giunta notizia vaga del disastro. Ed egli mi fece trasportare a Napoli in casa sua. Mio padre, mia madre e mia sorella, furono rinvenuti solo nei giorni seguenti, morti sotto le macerie: mia sorella e mia madre abbracciate. Io m’ero rotto il braccio destro nel gomito, e fratturato in più punti il femore destro; ma risentivo poco o nessuna sofferenza, anzi come una certa consolazione di avere, in quel disastro, anche io ricevuto qualche danno: provavo come un rimorso di essermi salvato solo tra i miei, e l’idea di restare storpio o altrimenti offeso mi riusciva indifferente».

«Rinvenni a notte alta, e mi trovai sepolto fino al collo, e sul mio capo scintillavano le stelle, e vedevo intorno il terriccio giallo, e non riuscivo a raccapezzarmi su ciò che era accaduto, e mi pareva di sognare. Compresi dopo un poco, e restai calmo, come accade nelle grandi disgrazie. Chiamai al soccorso per me e per mio padre, di cui ascoltavo la voce poco lontano; malgrado ogni sforzo, non riuscii da me solo a districarmi. Verso la mattina, fui cavato fuori da due soldati e steso su una barella all’aperto. Mio cugino fu tra i primi a recarsi da Napoli a Casamicciola, appena giunta notizia vaga del disastro. Ed egli mi fece trasportare a Napoli in casa sua. Mio padre, mia madre e mia sorella, furono rinvenuti solo nei giorni seguenti, morti sotto le macerie: mia sorella e mia madre abbracciate. Io m’ero rotto il braccio destro nel gomito, e fratturato in più punti il femore destro; ma risentivo poco o nessuna sofferenza, anzi come una certa consolazione di avere, in quel disastro, anche io ricevuto qualche danno: provavo come un rimorso di essermi salvato solo tra i miei, e l’idea di restare storpio o altrimenti offeso mi riusciva indifferente».

Morirono dunque sotto le macerie, padre, madre e sorella abbracciate, solo lui si salvò precipitandosi sul terrazzo dove ricoperto di fango e ferito fu liberato il mattino seguente. Le vittime furono 1.784, la maggior parte delle abitazioni, sempre a Casamicciola, crollò. Una sola restò illesa.

Curioso che in un Paese con tante disomogeneità regionali si sia conservato, da allora, a Sud ma anche al Nord il detto (alcuni nonni o bisnonni lo ripetevano in svariate occasioni) “È una Casamicciola”. Equivalente o quasi del più noto “Fare un quarantotto”. Moti politici e sussultori messi sullo stesso piano, e in effetti, va detto, gran parte dei disastri avvenuti a Casamicciola negli anni duemila fino a oggi (2006, 2009, 2017, 2022, tre alluvioni e un terremoto nel 2017) hanno a che fare con la politica – pur molto meno nobile delle giornate del ‘48. In molti hanno osservato che la pratica di avallare condoni (uno per famiglia è stato conteggiato a Casamicciola) può essere interpretata in fondo come uno scambio a compensare le mancanze stesse della politica e dello Stato nei confronti degli abitanti di quelle aree.

Curioso che in un Paese con tante disomogeneità regionali si sia conservato, da allora, a Sud ma anche al Nord il detto (alcuni nonni o bisnonni lo ripetevano in svariate occasioni) “È una Casamicciola”. Equivalente o quasi del più noto “Fare un quarantotto”. Moti politici e sussultori messi sullo stesso piano, e in effetti, va detto, gran parte dei disastri avvenuti a Casamicciola negli anni duemila fino a oggi (2006, 2009, 2017, 2022, tre alluvioni e un terremoto nel 2017) hanno a che fare con la politica – pur molto meno nobile delle giornate del ‘48. In molti hanno osservato che la pratica di avallare condoni (uno per famiglia è stato conteggiato a Casamicciola) può essere interpretata in fondo come uno scambio a compensare le mancanze stesse della politica e dello Stato nei confronti degli abitanti di quelle aree.

Un do ut des forse ancora più inquietante del consueto voto di scambio perché a essere negoziato è il Paese stesso, il territorio su cui viviamo. Non ci sarebbe forse da stupirsi perché è lo stesso principio (l’interesse a trattare il pianeta e il mondo naturale in senso lato come una merce) che guida i cambiamenti climatici e l’intero dissesto terrestre. Quello stesso che conferisce al nostro Paese i tratti paradossali di un Italia stretta fra i “Troppo vuoti” delle montagne povere, delle terre alte in genere e delle aree interne e i “Troppo pieni” delle metropoli, delle coste e dei paradisi turistici. Nel primo caso parliamo di più della metà del Paese divenuto fragile per via dello spopolamento, della carenza di servizi, per non dire dell’abbandono tout court, nel secondo di territori divenuti in fondo anche loro fragili per motivi opposti: la cementificazione selvaggia e la deregulation speculativa.

Fragili tanto più a Ischia dove – leggo – il tufo di origine vulcanica, di cui è composto il monte Epomeo franato, è poroso, assorbe l’acqua piovana fino a creare delle pozze che la montagna non riesce più a trattenere cosicché gli stessi terremoti vengono amplificati dai continui rischi alluvionali. E dove, in ultimo, la manutenzione del territorio è assente: nessuno pulisce il sottobosco, gli alvei, i terrazzamenti crollano e non vengono ricostruiti, le colture agricole sono abbandonate.

Casamicciola di Ischia, considero, sembra contenere nella sua fragilità radicale entrambe i paradossi del territorio italiano, l’abbandono delle colture e della manutenzione del territorio e la speculazione edilizia più selvaggia. È bene esemplificata – questa minacciosa compresenza – dall’immagine della macchina delle vacanze che inonda tuttora la rete di annunci pubblicitari per il ponte dell’Immacolata e insieme la visione del fango che scorre lungo le strade, la montagna amputata da un vistoso taglio nella roccia. Esempio lampante, quanto dolente (e da tempo) Ischia di quello “sfasciume pendulo sul mare” di cui parlava già negli anni ‘50 il meridionalista Manlio Rossi Doria (riprendendo una definizione di Giustino Fortunato) a proposito delle condizioni di molta parte del Mezzogiorno – oggi potremmo dire non solo il Mezzogiorno – eroso da un grave dissesto idrogeologico.

Casamicciola di Ischia, considero, sembra contenere nella sua fragilità radicale entrambe i paradossi del territorio italiano, l’abbandono delle colture e della manutenzione del territorio e la speculazione edilizia più selvaggia. È bene esemplificata – questa minacciosa compresenza – dall’immagine della macchina delle vacanze che inonda tuttora la rete di annunci pubblicitari per il ponte dell’Immacolata e insieme la visione del fango che scorre lungo le strade, la montagna amputata da un vistoso taglio nella roccia. Esempio lampante, quanto dolente (e da tempo) Ischia di quello “sfasciume pendulo sul mare” di cui parlava già negli anni ‘50 il meridionalista Manlio Rossi Doria (riprendendo una definizione di Giustino Fortunato) a proposito delle condizioni di molta parte del Mezzogiorno – oggi potremmo dire non solo il Mezzogiorno – eroso da un grave dissesto idrogeologico.

Quel che mi turba ulteriormente è che il rischio di “far come a Casamicciola” è stato a lungo avvertito nel linguaggio corrente in tutto il Paese, almeno dai nonni o bisnonni di un tempo, a riprova che la memoria ha lavorato fino a un certo punto nella coscienza degli italiani. Poi lo spaesamento territoriale del Paese si è trasferito anche nel silenziamento integrale della memoria. Come se i territori, i luoghi, sommersi dalla speculazione edilizia avessero perso ogni voce e l’immersione nel cemento della modernità avesse non solo cambiato i connotati dei paesaggi ma distorto le storie, attutito l’urlo, nel caso di Casamicciola evidente, dei suoi stessi abitanti. Il tempo di troppi ieri dimenticati nel dispotismo del presente che acceca, come e più del fango, mette a rischio e condanna la vita immemore nell’oggi. Ieri o l’altro ieri, dimenticati del tutto, se si pensa che dopo il terremoto del 2017 la parte alta di Casamicciola si è ulteriormente accalcata di costruzioni. O, se non basta, che la piazza in cui si sono concentrati i soccorsi in questi giorni è intitolata ad Anna De Felice in ricordo di una ragazzina uccisa dal fango di una frana il 10 novembre del 2009.

Caduta, schianto, si potrebbe dire in tanti casi, della memoria dei territori, oltre il mercanteggiare stordito della politica, perché cos’è che rende il paesaggio fragile almeno «visibile» al di là dei suoi resti scarni? È la memoria purtroppo sempre più annichilita di chi vi ha abitato. Perché è nel punto estremo di rottura che si può cogliere il significato autentico che i luoghi hanno per noi: quanto siano questi precondizione di senso (come illustra il fondativo Il senso dei luoghi dell’antropologo Vito Teti). Col rischio di disperdere nella fine di un abitato, insieme a quel senso intimo di colleganza con l’“ambiente inumano”, anche le parole con cui designare le forme stesse del nostro abitare. Quella memoria che ridà corpo al paesaggio violato, ridisegna il senso degli antichi abitati, racconta anzitutto il «lavoro» della convivenza di uomini e donne con l’ambiente circostante. Proprio ad esempio mediante i terrazzamenti (non più ripristinati da decenni a Casamicciola) quelli stessi capaci con i loro profili scalari di sfidare ogni recondita pendenza salvaguardando la tenuta di colline e monti.

Caduta, schianto, si potrebbe dire in tanti casi, della memoria dei territori, oltre il mercanteggiare stordito della politica, perché cos’è che rende il paesaggio fragile almeno «visibile» al di là dei suoi resti scarni? È la memoria purtroppo sempre più annichilita di chi vi ha abitato. Perché è nel punto estremo di rottura che si può cogliere il significato autentico che i luoghi hanno per noi: quanto siano questi precondizione di senso (come illustra il fondativo Il senso dei luoghi dell’antropologo Vito Teti). Col rischio di disperdere nella fine di un abitato, insieme a quel senso intimo di colleganza con l’“ambiente inumano”, anche le parole con cui designare le forme stesse del nostro abitare. Quella memoria che ridà corpo al paesaggio violato, ridisegna il senso degli antichi abitati, racconta anzitutto il «lavoro» della convivenza di uomini e donne con l’ambiente circostante. Proprio ad esempio mediante i terrazzamenti (non più ripristinati da decenni a Casamicciola) quelli stessi capaci con i loro profili scalari di sfidare ogni recondita pendenza salvaguardando la tenuta di colline e monti.

È l’assenza di questa memoria dei territori, costituita dal sapere e dall’esperienza condivisa a minacciarne – tra le altre cause – l’esistenza. Incorporata com’è quella memoria (talvolta «marchiata nella carne»): vera e propria esperienza muta del mondo, che fa del corpo – e dei rapporti tra l’umano e il suo ambiente circostante – una sorta di “promemoria universale”. E di questa il paesaggio conserva l’impronta indelebile.

Penso sovente alle parole di Nuto Revelli sul mondo dei vinti – i contadini in fuga all’epoca del boom verso le fabbriche in pianura – e sul loro paesaggio sommerso, perduto nell’abbandono (altrettanto fragile, anche se per ragioni opposte, di quello di Ischia):

«Ormai il paesaggio lo leggo sempre e soltanto attraverso il filtro delle testimonianze. Sono le testimonianze che mi condizionano, che mi impongono un confronto continuo tra il passato lontano e il presente».

Attraverso quelle storie

«Vedo il mosaico antico delle colture e dei colori anche dove è subentrato il gerbido, dove ha vinto la brughiera, vedo le borgate piene di gente e non in rovina, anche dove si è spenta la vita».

Parole, memoria: è lì dove la battaglia difficile del paesaggio fragile si gioca che va invocata un’idea del territorio come patrimonio da riconfigurare nella nostra stessa consapevolezza (e non puramente da difendere, come avverte l’urbanista Alberto Magnaghi): sfera ultima della violenza impetuosa e cieca in cui i luoghi (e noi con loro) sono immersi.

Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023

[*] Il testo è una versione rielaborata e ampliata dell’articolo pubblicato su “Doppiozero”, 29 novembre 2022.

____________________________________________________________________

Antonella Tarpino, editor e saggista ha pubblicato: Sentimenti del passato, La Nuova Italia 1997; Geografie della memoria. Case, rovine, oggetti quotidiani, Einaudi 2008; Spaesati. Luoghi dell’Italia in abbandono tra memoria e futuro, Einaudi 2012; Il paesaggio fragile. L’Italia vista dai margini, Einaudi 2016, Memoria imperfetta. La comunità Olivetti e il mondo nuovo, Einaudi 2020. È vicepresidente della Fondazione Nuto Revelli e fa parte della Rete dei piccoli paesi.

______________________________________________________________