di Luisa Faldini [*]

Oggi chi vuole o è costretto a trasferirsi all’estero dove si ricostruisce una vita viene definito genericamente expat o migrante, ma un tempo non esistevano queste categorie tutto sommato neutre. Ne esistevano anche altre, molto più brutali, di totale esclusione, basate su ragioni di tipo etnico e religioso, le quali potevano o meno entrare in essere a seconda dei voleri dei governanti. Gli ebrei invece, nelle Scritture, definiscono guer [1] lo straniero che va a vivere nelle loro terre, ma non lo privano dei suoi diritti.

Essere in balìa di voleri esterni stabiliti per decreto è stata per secoli la storia della mia famiglia sia paterna che materna, appartenenti alle folte comunità di ebrei sefarditi che abitavano la penisola iberica e che hanno migrato prima dalla Spagna al Portogallo, poi in Italia e in seguito in altri Paesi, tra cui anche il territorio della odierna Tunisia, dove vissero per alcuni secoli e dove io sono nata.

Da sempre, nell’ambito delle famiglie ebraiche, si coltiva fortemente la memoria del passato e, oltre alle commemorazioni religiose, è uso raccontare da parte dei più anziani episodi e aneddoti riguardanti persone di famiglia, storie che ricevono anche un titolo, in quanto hanno un carattere didattico ed entrano di diritto nella educazione dei bambini: “La pesca della zia Corinna” [2], “La zuccheriera dello zio Giacomo” [3] e tante altre, assieme alle storie tunisine di Derouenni, di A’mis’misem col suo nonsense “ya korkosh shemshi’l derdesh” e di Ch’ha, un personaggio, quest’ultimo, che ha le caratteristiche del trickster, sono state il mio pane quotidiano e sono state impresse nella mia mente soprattutto dalla mia nonna materna Marguerite (Margot) Lumbroso, che noi bambini chiamavamo Bedo, e, qualche anno dopo la sua scomparsa, da suo fratello Silvio, con cui ho anche intrattenuto una intensa corrispondenza che spero abbia contribuito a rendere più accettabili gli anni della sua lunga vecchiaia, specie quelli trascorsi nella casa di riposo. Da lui ho avuto insegnamenti di ogni tipo, che spaziavano dalla letteratura alla storia e che, più spesso, su mia richiesta, si sono molto concentrati sulle feste ebraiche e sulla famiglia Lumbroso, dei cui componenti ha fornito accurati ritratti, coprendo qualche generazione.

Oggi è semplice ricostruire gli alberi genealogici. Io stessa sono iscritta sul sito di MyHeritage, un archivio elettronico infinito che raggruppa non solo tutti gli atti pubblici registrati negli archivi di tutto il mondo, ma anche altri tipi di documentazione, tanto che recentemente mi hanno segnalato un viaggio che mio padre Giorgio fece da Roma a New York quando era studente universitario, viaggio di cui sapevo attraverso i suoi racconti e il patrimonio fotografico che conservo. Ma sono anche in contatto con il Centre de Généalogie Juive di Parigi e con ricercatori, anche non professionisti, che ricostruiscono la storia delle famiglie ebraiche in generale o che, come Alain Nedjar [4], fanno ricerca sulle famiglie ebraiche livornesi [5] di Tunisia, a cui io appartengo. Questo è particolarmente interessante in quanto, di diaspora in diaspora, trasferendosi da un Paese all’altro, le famiglie e le comunità sono state spesso smembrate, rendendo più difficili i rapporti fra i loro vari componenti che, dopo un paio di generazioni, frequentemente perdono i contatti, specie se vivono in Paesi diversi.

Ma questi mezzi, oltre ai social media, consentono oggi di riallacciare i rapporti, tanto che recentemente ho partecipato a un meeting mondiale via Zoom dei Lumbroso, rintracciato alcuni cugini in Canada e stretto più fortemente i rapporti con i miei parenti italiani, francesi, brasiliani e argentini, approfittando di alcune apposite chat WhatsApp, con cui ci scambiamo notizie: Faldinis’family [6], Faldini Worldwide [7] e Cousins Sardet [8]. Con questi ultimi mio fratello e io abbiamo anche fatto alcune riunioni via Zoom, che hanno consentito ai più giovani di familiarizzarsi con i parenti stretti presenti in Italia.

Prima era soprattutto mia madre a tenere tanti contatti con i suoi parenti di Francia e Tunisia, essendo la sua famiglia residente da secoli in Tunisia molto vasta, mentre quella di mio padre [9] era sottodimensionata in quanto presente in Tunisia solo negli ultimi decenni dell’’800, quando mio nonno Roberto da Livorno si trasferì a Tunisi dove sposò Emma Regina Pariente, appartenente a una famiglia con cui abbiamo sempre avuto scarsi contatti [10] una volta andati a vivere in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946.

Se oggi vi sono risorse per ricostruire le proprie ascendenze, quelli che ci vengono però messi a disposizione solo soltanto atti di nascita, di matrimonio, testamenti, ma tutto questo non si anima se non viene implementato dalle storie di vita delle persone, alle volte ben conosciute, alle volte presenti solo con episodi o piccole definizioni. Di questo io voglio parlare, cercando di tratteggiare alcuni personaggi e un mondo presente soprattutto nei ricordi tramandati attraverso le generazioni.

I miei antenati Grâna [11] di Mahdia [12] (Tunisia)

Come ho già accennato, conosco meglio la storia del ramo Lumbroso della famiglia di mia madre, per cui mi concentrerò soprattutto su di loro, anche se abbastanza intrecciata col suo ramo paterno Boccara per mezzo di matrimoni endogamici, consueti nelle famiglie ebraiche. I miei nonni materni Ernesto Boccara e Margherita Lumbroso erano infatti cugini in secondo grado.

Il patronimico Lumbroso (Luminoso), in Italia Lombroso, non risulta essere una creazione dell’epoca marranica portoghese, poiché lo si trova in alcuni documenti spagnoli del XII, XIV e XV secolo, prima dell’editto dell’Alhambra di Isabella di Castiglia, del 1492, che decretò l’espulsione degli ebrei dalla Spagna (cfr. Boulu 2013). Sembra che Segovia, con l’attuale Burgos, fossero le sedi principali di questa famiglia.

Il mio prozio Silvio Lumbroso, in una lettera dell’11 ottobre 1967, mi ha scritto di aver ricevuto da Giacomo Lumbroso di Roma, nipote dello Zio Dottore (v. oltre), la copia di un documento intitolato “La Juderia de Segovia”, in cui si diceva che nel XV secolo la dinastia dei Trastámara [13], avversa agli Ebrei, aveva decretato che questi dovessero vivere in un quartiere speciale. In questo recinto – si scriveva – abitavano vari membri “della famiglia Lumbroso” e in particolare un certo Don Culema [14] Lumbroso, incaricato di stabilire i limiti del recinto. Il titolo di Don sottolineava l’appartenenza a un’alta categoria della società. Nel recinto vi erano anche le case di Samtob Lumbroso e di Don Abram Lumbroso.

Un certo numero di famiglie Lumbroso, nel 1492, si trasferì dalla Spagna al Portogallo ma, nel 1496, per sfuggire anche all’Inquisizione portoghese, migrò in Italia, come attesta Elia Boccara (2000), che trovò la presenza di un Isacco Lumbroso ad Ancona nel 1552 e successivamente di un Don Mayr Lumbroso prima a Venezia nel 1569 e poi a Pisa nel 1591, dove aprì una manifattura di tessuti. I Lumbroso veneti costituirono in parte le famiglie che più tardi vissero a Tunisi, mentre altri, in minor numero, da cui vengono i miei antenati più diretti, si stabilirono a Pisa e Livorno, grazie alle Lettere patenti del 1591 e l’editto di Ferdinando I, granduca di Toscana, del 1593 [15], che consentivano loro di professare la religione ebraica. Di lì, si trasferirono a Tunisi e poi a Mahdia.

Alcune famiglie Lumbroso iniziarono infatti, agli inizi del XVII secolo, a emigrare verso la Reggenza di Tunisi, dove diversi ebrei livornesi già si occupavano, quasi in regime di monopolio, della gestione del commercio fra Livorno e gli Stati Barbareschi nonché della concessione di prestiti, di noli di navi, di assicurazione dei carichi e in totale monopolio del riscatto dei cristiani catturati dai pirati. I Lumbroso, come appare dai documenti, riscattarono un buon numero di prigionieri cristiani. Mia madre soleva dire che i soldi, che poi investirono in altri affari, li avevano fatti soprattutto in questo modo. Scrive il mio prozio Silvio Lumbroso [16]:

«Quelli che rimasero a Tunisi abitavano il Suk che poi fu detto Suk el Grâna, cioè mercato dei Livornesi (e si chiama così tuttora nella Hara). Questi Lumbroso furono detti Lumbroso metâa (di) Suk el Grâna; gli altri del Sahel. La Nonna Judith è una discendente di quelli del Suk el Grana, mio Padre di quelli del Sahel. L’origine è la stessa. Nella tradizione, i Lumbroso di Suk el Grâna (fra i quali Jacques dell’Homme Chic) sono il ramo dei provetti, capaci negozianti e commercianti; quelli del Sahel avevano le stesse prerogative, ma con tendenza al culto delle arti intellettuali e letterarie».

È attualmente ancora difficile stabilire con precisione quali relazioni vi fossero fra i Lumbroso di Tunisi e quelli di Mahdia, perché nella famiglia ricorrono sempre gli stessi nomi attraverso le generazioni. Per quanto riguarda la famiglia di mia madre, so solo che la sua nonna materna Judith Lumbroso (la nostra Nonna Omri [17]), di Tunisi, figlia di Sara – che non sono ancora riuscita a collocare bene –, andò sposa a 16 anni a Mahdia dove si maritò con Elia Lumbroso (Lillo). Di lei ho peraltro un vivido ricordo quando, bambina, ebbi occasione di tornare alcune volte a Tunisi.

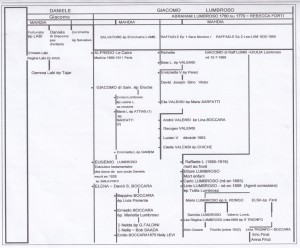

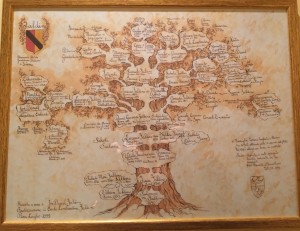

Claire Rubinstein-Cohen, nel suo articolo del 2013, per i Lumbroso di Mahdia si basa sui pochi documenti che è riuscita a reperire, tra cui: i registri matrimoniali della Comunità ebraica di Tunisi [18]; l’albero genealogico tracciato da Cesare Aldo Trionfo (Dado), cugino di mia madre e celebre regista e autore teatrale, albero che copre circa un secolo, dal 1860 al 1962 e che contiene alcune imprecisioni [19], in quanto basato solo sui suoi ricordi; e, oltre ad alcune lettere, documenti e articoli del fondo Lucette Valensi, i testamenti di Daniele di Giacomo Lumbroso, pro-prozio di mia madre (zio Daniel) e di Eugenio Lumbroso, prozio di mia madre e zio di Ernesto Boccara, suo nipote e mio nonno materno.

Come ho segnalato al Cercle de Généalogie juive, la studiosa riporta varie imprecisioni, ad esempio mia nonna Marguerite viene citata come Marietta e mia madre come Nolda invece di Nilda, ma quest’ultimo potrebbe essere un refuso. Ho quindi inviato al Cercle, su richiesta di Alain Nedjar, l’enorme albero genealogico (i Lumbroso erano molto prolifici) che ho tracciato, servendomi dei miei ricordi e di quelli del mio prozio Silvio Lumbroso, di cui conservo tutta la corrispondenza, che sto per pubblicare. Poiché gli alberi genealogici di vari rami Lumbroso sono già stati pubblicati da Boulu (2013) e Rubinstein-Cohen (2013), preferisco concentrarmi soltanto su alcune figure, per non prendere troppo spazio e dover quindi elencare soltanto una serie di nomi [20]. Scrive il mio prozio Silvio Lumbroso:

«Abramo Lumbroso, l’Avo. Quando sono arrivato all’età di capire qualche cosa nella nostra venerata genealogia, i nostri Vecchi non c’erano più e quindi non posso sapere al di là di questo Capostipite…

Prima di parlare del Bakhor (primogenito) Isacco, dal quale discendiamo direttamente… parlerò brevemente di Salvatore, detto Âmi Sciuâ.

Salvatore, detto Âmi (Zio) Sciuâ (vedi per spiegazioni tua Madre e ricordati che da Sciuã (in ebraico), Salvatore, deriva Isciuã e da questo Jesus e Gesù).

Salvatore, detto Âmi Sciuã ha avuto Alfred (od Abramo) morto longevo a Parigi e sepolto a Mahdia, mai sposato. Elena (sposata a Sansone Boccara), tua Bisnonna. Eugenio, il grande e meritevole di questo aggettivo industriale di Mahdia e della Ksiba – sposato, ma senza figli. Giacomo, morto ultraottantenne. Ha lasciato Enrico e due figlie… Era molto ricco. Clotilde, moglie di Napoleone Pariente e madre dell’Avv. Carlo, di Irene Funaro, di tua Zia Lidia Boccara e di Alice Darmon… Marietta, moglie del Dottore in Medicina Errera [21].

E così, non so perché, da stamani, rivedo con sentita simpatia la figura di quell’Âmi Sciuã, bisnonno di tua madre e tuo trisnonno. Era un bel vecchio, magro, snello, come tuo Nonno Ernesto; gli occhi neri, intelligenti, lo sguardo sempre sorridente, un portamento signorile, senza ostentazione, da vero hidalgo. Tutti lo amavamo, lo rispettavamo, per tutti era Âmi (zio paterno). Ed oggi lo rivedo precisamente l’anno della sua morte (1894 quando avevo nove anni). Aveva 88 anni… Quasi ogni giorno veniva a casa nostra (voleva un gran bene a mia Mamma e tua bisnonna). Entrava sempre in casa raccontando ad alta voce… il fatto del giorno. Tutti grandi e piccoli lo attorniavano con affetto; per noi, poi, le sue tasche erano piene di zucchero candito, noccioline, klub ed altro. Caro, caro Âmi; nella sua indole gioconda, fiduciosa, ilare, non si rendeva conto che oramai avrebbe portato con sé nella tomba tutto il fascino delizioso della vita patriarcale. Ripensando a Lui, considero quanto sia giusto il detto foscoliano; “sol chi non lascia eredità di affetti poca gioia ha nell’urna”. Ed in quel Cimitero di Mahdia, quasi lambito dalle onde mediterranee, riposano Quelli che tanta eredità di affetti seppero lasciarci» [22].

Mia madre mi raccontò che Ami Sciuã praticava, in assenza di un rabbino, le circoncisioni e avesse, a questo scopo, un bisturi d’oro. Si era anche distinto per essersi speso, a rischio della sua vita, con i tanti colerosi nel corso di diverse epidemie, nell’’800 piuttosto frequenti.

«E veniamo al Nostro Antenato Isacco od Ishak in ebraico, che vuol dire colui che ride. Ti dirò la storia del Biblico Isacco e perché ride… In arabo si dice idshak. Stessa radice. Ed eccoti perché. Nella o nel Genesi primo libro della Bibbia (in ebraico Berescit, cominciamento) è detto che Abramo (Abraham) Venerando Patriarca, sposò com’era consuetudine la cugina Sarah… ma non ebbe per molti anni figli, sposò in seconde nozze la schiava Agar… Sarah aveva ormai ottant’anni… andò una mattina al pozzo… Le si presentò un … giovane che le chiese da bere… Nel ridare la ciotola le disse: benzakhar, che in ebraico vuol dire “ti auguro un maschio”. Sarah, ripensando alla sua età, rise di cuore… Dopo qualche tempo, mise al mondo un maschio al quale diede il nome Ishak, ricordando la sua franca risata» [23].

In realtà del nostro antenato Isacco in famiglia non si è mai detto granché, tanto meno che lui o sua madre ridevano, ma solo che era una bravissima persona, molto dedita al lavoro e alla famiglia. Quella dinamica era, a detta di tutti, invece la sua bellissima moglie, Mariam Costa (per tutti Nonna Mariam), che vestiva sempre il tradizionale abito delle ebree spagnole, che ancora alla metà del secolo scorso era indossato dalle ebree di Fez e di alcuni altri centri del Marocco. Non si hanno date precise ma, avendo avuto un primo figlio, Abramo, nel 1813, si suppone che l’epoca in cui questa donna, nonostante le difficoltà del viaggiare, coraggiosamente andasse spesso a Livorno a trovare questo figlio, iniziò nel 1825, quando, a 12 anni, Abramo fu mandato a Livorno da un parente per studiare, città da dove tornò a Tunisi solo nel 1839 dopo la laurea in medicina per poi sposarsi con Emilia Costa (zia Milillo), donna bella e intelligente che, quando rientrarono molti anni dopo in Italia, aprì a Firenze «un rinomato salotto tra i più frequentati dagli intellettuali e aristocratici della città»[24].

Abramo Lumbroso, noto in famiglia come lo Zio Dottore, a Tunisi divenne medico privato di Ahmed Bey, l’allora sovrano della Tunisia e visse nel palazzo del Bardo, in un appartamento a lui dedicato. Alla morte del Bey vide che poteva vivere di rendita e si trasferì con la famiglia a Firenze. Ebbe due figli, Giacomo ed Erik, quest’ultimo un gran viveur che con la zia Milillo scialacquò la fortuna di Abramo per sostenere i fasti della vita mondana fiorentina, tanto che poi dovettero trasferirsi più modestamente a Livorno, dove Abramo morì e da dove Erik con la madre tornò in Tunisia, vivendo un po’ a Sousse e un po’ a Sfax.

«Erik (un vero peccato!) non volle mai assestare la sua vita. Si sposò ma non ebbe figli. La Milillo morì a Sfax ed Erik a Tunisi il 4 agosto 1914, la vigilia della prima guerra mondiale. Il suo ultimo articolo, pubblicato nel giornale ‘Unione’ di Tunisi, contiene delle sue giustissime previsioni sul grande conflitto. Era da tempo affetto da diabete ed il nipote Dott. Molco se lo prese in casa per curarlo e mantenerlo. Era di un umore versatile, poeta leggiadro, commediografo. La sua compagnia era ricercatissima specialmente dai francesi: accettavano da lui anche le più mordenti sferzate. Alla sua morte non si trovò nulla dei suoi scritti. D’intanto intanto pubblicava qualche cosa… ma sempre per distribuire ad amici e conoscenti. Fra i suoi scritti, che molti di noi conosciamo tanto bene, molti avrebbero meritato la posterità… La sua poetica è deliziosa, i suoi versi armoniosi, perfetti, scorrono limpidi e mai si dimenticano, io avevo sempre l’impressione che non parlasse mai in prosa… Ebbene, quest’Uomo così caro, geniale, buono, erudito, era corroso dal più tremendo vizio: il giuoco d’azzardo» [25].

Il suo fratello maggiore Giacomo, che era tutto il contrario, ruppe ogni relazione con la madre e col fratello e, quando il padre, che lui adorava, morì, andò a Livorno per i funerali, ma non volle parlare con nessuno dei due. Grande studioso e allievo prediletto del Mommsen, ebbe la cattedra di archeologia all’Università di Torino e poi quella di Roma. Non volle mai portare il titolo di Barone, attribuito a suo padre da Vittorio Emanuele II, avendone curato il figlio Umberto in visita a Tunisi, titolo che invece fu tranquillamente portato dai suoi discendenti, tra cui Giacomo, che ho conosciuto molti anni fa a Roma con sua sorella Matizia, I suoi discendenti curano ancora oggi la Fondazione Besso di Roma, fondata da Alberto, nipote dello Zio Dottore, la cui moglie era figlia del Comm. Besso, Presidente delle Assicurazioni Generali di Trieste. Ho preferito parlare più di Erik che di Giacomo probabilmente perché le pecore nere mi sono molto simpatiche, specie se sono come Erik.

Veniamo ora a Daniele Lumbroso, di cui la Rubinstein-Cohen (2013) riporta il testamento. Lo zio Daniel era il pro-prozio di mia madre, ricordato in famiglia perché molto avaro. Ma lo era per sé, in quanto ogni fine anno regalava ai nipoti pile di monete d’oro. Si sposò con Allegra, detta zia Sciuscia, ma fu un matrimonio senza figli e poco riuscito. Lo zio Daniel fu molto criticato in famiglia a causa della sua avarizia, seconda solo a quella dello zio Giacomo [26] Lumbroso – fratello dell’Eugenio citato dalla Rubinstein-Cohen, 2013 –, un prozio di mia madre, che appendeva le sedie nuove al muro perché nessuno ci si sedesse [27]. Lo zio Daniel era molto buono e corretto, solo che non voleva «toccare la sua moneta» [28].

«Sgobbò tutta la vita per radunare soldi e non goderli, alla moda del vecchio Grandet… Gli volevo un gran bene e lo simpatizzavo per il suo carattere bonario, gioviale, dotato di una lucidissima memoria… Anche lui mi voleva bene. Oramai costretto a non più uscire per via dell’onere degli anni, andavo spesso a visitarlo, quando ero a Mahdia. Ero il solo, con tuo Nonno Ernesto, al quale offriva un caffè… Un giorno, poco prima di morire, mi disse: Figlio mio, quello che ti consiglio nei limiti delle tue possibilità, è di godere la vita. Vedi, ho molti soldi… ma a cosa mi servono? Uscire non posso, viaggiare tanto meno, mangiare non ne parliamo!! Mi sono ricordato sempre queste sagge parole. Era avaro, sì!! Ma era buono e questo vale moltissimo. Ha lasciato cinque milioni (del 1908)… uno in oliveti e terreni e gli altri quattro in titoli solidissimi parte alla Banca Commerciale di Livorno, parte al Crédit Lyonnais a Parigi… L’agente consolare d’Italia a Mahdia, Signor Sebastiani, mi volle come segretario per l’apertura del testamento… Eugenio, suo erede, fu l’esecutore testamentario e lui, con altri eredi, elevò i lasciti in beneficenza… nonostante l’opposizione di Le Chevalier (così si faceva chiamare) Ernesto Labi, ricchissimo uomo d’affari di Tripoli… così gli altri eredi versarono il necessario per colmare il suo rifiuto»[29] .

In vita dello zio Daniel la zia Sciuscia, non sopportando l’avarizia del marito, si ritirò a Livorno e lo lasciò solo. Il marito le aveva del resto costituito un vitalizio che le permise di vivere in modo dignitoso. Mi raccontava mia madre che lui, andandola a trovare, soleva sempre dirle: «Signoa, il Pefetto (aveva un difetto di pronuncia) guadagna meno di lei». Ma, più che lo zio Daniel, merita la citazione soprattutto lo zio Eugenio, prozio di mia madre, citazione che lascio ancora alle parole di Silvio Lumbroso:

«Lo zio Eugenio merita di essere considerato come un autentico pioniere, poiché sempre convinto della sua italianità, fu veramente ardito, in quella landa deserta, se si vuol dire. A piantare quell’usina, con il suo bello e alto fumaiolo, come un atto audace, ma sicuro di grande avvenire… Non era agiato all’inizio… lo sostennero in questo geniale tentativo il fratello Giacomo [quello che appendeva le sedie al muro] e lo zio Daniel (avaro sì, ma ottimo veggente in buoni affari) [30]. Dopo Giacomo Lumbroso, padre di Lea Trionfo, la direzione della Ksiba passò a tuo nonno Ernesto. Questi fu da quel tempo alla sua morte un mirabile collaboratore, amministratore e innovatore. Per molti anni visse isolato alla Ksiba lavorando di polso e pronto ad afferrare ed attrarre ogni innovazione… Erano gli anni dell’Affaire Dreyfus e quando si domandava a Eugenio di Ernesto, lui diceva: Sta benone, è all’Île du Diable»[31].

E quindi ecco il ricordo del mio nonno materno, che non ho mai conosciuto, Ernesto Boccara [32].

«Altro che un foglio ci vorrebbe, per dirti sulla figura di Ernesto Boccara! Chi l’ha conosciuto, chi ha potuto ammirarlo e seguirne il meraviglioso esempio, non potrà mai dimenticarlo. Stai pur sicura, che non era cosa facile abbordarlo… ma preso il voluto contatto, non si poteva trovare, se non in Lui, l’amico più sincero, il Maestro in quel mondo del negozio e dell’industria, così intricato e pieno di ostacoli» [33].

Arnistu [34], come lo chiamavano gli arabi, una volta che gli affari progredirono, si installò dalla Ksiba al banco di Mahdia, situato nella Città Vecchia, che io visitai, dopo essere passata davanti alla scuola che è intitolata allo zio Eugenio [35], assieme a Mohamed e Ahmed Mnassar la prima volta che tornai a Mahdia, da grande. Fu commovente, fu come un pellegrinaggio.

Mohamed e Ahmed mi raccontarono che erano rimasti orfani e che Mohamed, a 12 anni, dovendo mantenere la famiglia, era andato a lavorare come muratore. Quando Arnistu lo seppe, si arrabbiò molto perché nessuno lo aveva informato e prese con sé i due ragazzi. Mohamed lavorò con lui e due anni dopo aveva già le chiavi di tutti i mulini a olio della famiglia, mentre Ahmed, che molti anni dopo fu uno dei pionieri del turismo tunisino [36], che era più piccolo, aveva l’incarico di giocare con mia madre e con mia zia.

Il legame che c’è tra la mia famiglia e quella Mnassar mi fa venire le lacrime agli occhi. Pur diversi, siamo sempre stati uniti da legami così forti che ancora oggi, dopo la morte dei nostri vecchi, sopravvivono profondamente.

Mio nonno Ernesto andava spesso alla moschea per discutere di teologia con i saggi, che lo amavano profondamente e che speravano che lui volesse convertirsi all’Islam. Pare che ogni volta rispondesse alle loro sollecitazioni iniziando a dire “Allah u illallah ua Mohamed…” e non terminando mai la professione di fede davanti ai testimoni dicendo che sua moglie non voleva che si convertisse. E loro, che lo amavano, lo perdonavano. La prima volta che sono tornata a Mahdia, da grande, Ahmed Mnassar mi ha condotta alla Grande Moschea nuova, che è una moschea chiusa, ma in cui io sono potuta entrare in quanto mio nonno aveva sempre sovvenzionato la comunità islamica, primo fra tutti, per dare l’esempio, ogni volta che c’era da ricostruire qualche luogo di culto.

Tornando però ora indietro ai miei trisnonni materni, essi sono stati Lola Lumbroso (Mamma Lola) e Davide Lumbroso, che erano cugini primi, genitori di Elia Lumbroso (Lillo), che sposò la mia bisnonna materna Judith Lumbroso di Tunisi.

«Quando nel triste primo giorno della Pasqua (il 26 marzo 1899), morì per malattia di cuore a 73 anni mio nonno Davide, tutta la regione di Mahdia fu di lutto. A mio Padre, che era il primogenito, il vecchio Hag Alì Hamza, nel condogliarlo, gli disse: “oggi non è giorno di lutto per voi soltanto, ma per noi tutti”. I funerali furono imponenti. Purtroppo il venerdì dopo (31 marzo) moriva a ventunoanni mia sorella Nilda (sposa da un anno) di una forma influenzale meningea. Per mio padre che fin allora aveva avuto la vita facile in tutto e per tutto ed al riparo di forti dolori, la morte del Padre e subito dopo quella della Figlia, provocarono in Lui un tremendo smarrimento fisico e sentimentale ed il 3 agosto dello stesso anno, morì a 49 anni ed in dieci minuti, vittima di un attacco di angina pectoris. La Mamma (Nonna Judith) aveva appena quarant’anni; fino alla sua morte, a 96 anni, vestì sempre di nero, dedicandosi interamente a noi ed al culto di suo Marito…. Come lo ricordo!! Mio Padre era un bell’uomo, sempre sorridente, buono, affettuoso, affezionatissimo. Margot era il suo ritratto fisico e morale…[37]

La Nonna Sara (madre di Judith, n.d.A.), non perché in fondo anche nostra Nonna, è stata una figura di donna simpaticissima, savia, sanissima di mente, coraggiosa oltre ogni dire a fronteggiare le più dure avversità: sempre allegra e speranzosa. Era molto bella, vera Signora alla moda spagnola ebraica. Ha sempre vestito i costumi della consuetudine spagnola ed il suo modo di vestire fu sempre sobrio e signorile. Nel 1866, quando aveva appena ventotto anni, una tremenda epidemia di tifo petecchiale, che decimò Tunisi, le uccise il marito appena trentaduenne. Rimase sola con la mia Mamma ed un figlio, che morì a soli otto anni di difterite. In quegli anni la vita patriarcale signoreggiava; e da parenti ed amici, sempre sorretta e incoraggiata, lottò per sé e per la figlia. Questa si sposò con mio Padre, che fu un bravissimo marito ed uomo di affari. Ma… la Morte non scherza; anche lui, a soli 49 anni, fu portato via da una forma anginosa… La Nonna Sarah, la Nonna Omri (Judith, n.d.A) furono ammirevoli per noi, per affetto, abnegazione e massima e sentita devozione. La Nonna Sarah, nonostante i suoi anni, andava spesso a Tunisi a rivedere le numerose Sorelle e rivivere la vita dei suoi tempi, che oramai dalla storica Hara, si era trasportata nelle nuove vie e quartieri» [38].

In piedi, da sinistra, Emma Pariente e Judith Lumbroso. Seduta Marguerite Lumbroso con in braccio Luisa e Anna Maria Faldini. Tunisi, 1945

Judith, figlia di Sara, morì quasi centenaria e io la ricordo sempre vestita con abiti lunghi e neri. Era, al di là dell’abito, una donna moderna. Diceva: «Se la moda vi dice di andare nude, andate nude!» e per Pessach, invece delle erbe amare, collocava nel piatto del Seder foglie di lattuga perché, pur essendo molto religiosa [39], credeva che non si dovesse soffrire. Fece il suo lungo viaggio da sposina da Tunisi a Mahdia in una carrozza che le mise a disposizione il marito. Il viaggio durò tre giorni e tre notti, con tappa nei caravanserragli disposti lungo la via. La carrozza era preceduta di mezza giornata da un giannizzero che, con un bastone sulle due spalle tenuto ai lati da ambedue le mani, procedeva con una corsa cadenzata e si fermava nei punti ove sapeva che si doveva pagare il diritto di passaggio ai briganti, che consisteva in una moneta d’oro.

Mia madre mi raccontò che, all’epoca, tutte le signore della borghesia portavano vestiti con lo strascico e che sua nonna, quando si trovava a fare qualche faccenda in assenza della servitù, prendeva lo strascico e lo annodava alla cintura, per essere libera nei movimenti [40].

Una figlia di Judith, Margherita (Margot) Lumbroso, la mia adorata nonna materna, che era molto ammirata per la sua bellezza e la sua grazia anche a Tunisi [41], fu chiesta in moglie da mio nonno Ernesto Boccara, suo cugino in secondo grado, quando lei aveva 14 anni. Lei mi raccontò che quell’uomo tanto più grande di lei le piaceva e che, quando lo incontrava a passeggio col suo cane, lei si fermava sempre per accarezzarlo ma che, sapendo della domanda di matrimonio da sua madre, si era messa a piangere. Due anni dopo si sposarono (ho con me la lettera della mia bisnonna Judith riguardante la dote), ma per dodici anni non ebbero figli, tanto che pensavano di adottare Yvonnette Luisada, la figlia di Corinna, sorella di mia nonna. Poi, d’improvviso, lei rimase incinta e partorì mia madre e, dopo due anni, mia zia Nella. Quando mio nonno morì improvvisamente per un infarto mia madre aveva solo 13 anni.

Mia nonna mi raccontò che lui era l’erede destinato alla sua successione dallo zio Eugenio e che, quando Eugenio morì, tutti vennero a vedere l’assegno che mio nonno aveva compilato per le imposte di successione come esecutore testamentario. Non si era ma visto all’epoca un assegno di un milione di franchi [42]. Mio nonno, come Eugenio, fu un geniale imprenditore. Con lo zio commerciò con la Palmolive, vendendole l’olio di solfuro e già stava contrattando con la Mira Lanza quando all’improvviso morì. Mia nonna Margot non mi parlò mai molto di lui, perché ancora sentiva, dopo decenni, il dolore della sua scomparsa, ma di lui tutti i mahdiotti anziani mi hanno detto che era una persona eccezionale e che, come imprenditore, se fosse vissuto, non sarebbe stato meno di Eugenio.

Aveva profondi occhi grigi, che ereditò mia madre. Nilda Boccara, mia madre, da ragazzina ebbe una nefrite e, per questo, ogni anno doveva andare “alle acque” a Evian, in Francia, dove lei si curava e tutti gli altri si divertivano. Partivano con due auto, perché molti approfittavano della vacanza, assieme alla famiglia di sua zia Lidia Boccara, che era golosissima e, in viaggio, portava sempre con sé sempre una valigetta di legno il cui interno era diviso in scomparti in cui trovavano spazio, ordinatamente, vari tipi di caramelle e cioccolatini [43]. Dalla Tunisia passavano in Marocco, imbarcavano le auto per Gibilterra e poi, attraversando tutta la Spagna, arrivavano in Francia. Una volta, l’auto in cui stava mia madre subì un ritardo e, quando arrivarono a un bivio, non seppero che direzione prendere, in quanto l’altra auto non era più in vista. Mohamed Mnassar, che nei viaggi faceva loro da autista, trovò la direzione giusta come nella storia di Pollicino, solo che, invece delle briciole, la traccia era fatta di carte di caramelle e cioccolatini.

Fortunatamente la mamma guarì e a Tunisi, dove passavano parte dell’anno per poter frequentare le scuole superiori, mia madre, appartenendo a una famiglia molto agiata, visse con sua sorella Nella una gioventù spensierata e senza problemi, tra ricevimenti, balli alla Dante Alighieri, giornate al tennis e estati al mare. Molte Pessach le passarono a Cartagine, dalla famiglia Darmon, dove il Seder aveva una solennità speciale. Oltre al posto libero per il Profeta Elia, gli invitati si alternavano ad altri posti liberi per molti profeti, cosa che era oggetto di molte battute fra i più giovani [44].

A Mahdia, a parte le elementari e medie e una scuola delle Suore, dove si imparavano le belle maniere e a suonare il pianoforte, non c’erano infatti scuole superiori all’inizio degli anni ’30, e quindi tutti i ragazzi e le ragazze di buona famiglia si trasferivano a Tunisi per frequentare il Liceo, che era propedeutico a un successivo trasferimento a Roma o a Parigi, nel caso avessero voluto frequentare l’Università. Purtroppo, gli anni ‘30 videro l’ascesa di Hitler e di Mussolini, le leggi razziali e poi la guerra. Mia madre non riuscì ad andare all’Università. Voleva fare Medicina, cosa per cui poi mio padre la prendeva sempre in giro, dicendo che era meglio non avesse fatto il medico, altrimenti lui avrebbe dovuto rattoppare i pazienti che lei aveva curato.

Conobbe mio padre alla fine del ’39. Una volta era con sua zia Livia Boccara in un elegante caffè di Tunisi e la zia le disse «Guarda, quello è Giorgio Faldini, non è molto che è rientrato dall’Italia. È con suo fratello, che è sposato».. Lei equivocò l’indicazione della zia e pensò che le indicasse il fratello e quindi disse: «Che peccato!» Bastò questo per l’inizio della congiura. La zia Livia [45] parlava dal balcone della cucina con quella che diventò mia nonna paterna Emma Faldini, che viveva nel palazzo di fronte e si affacciava al balcone della sua cucina. Così organizzarono un tè e invitarono mia madre e mio padre per farli incontrare. Sembra che mia madre, furiosa, fosse paonazza, la zia le dicesse «Nilda, vatti a rinfrescare», mentre mio padre faceva lo spiritoso e la prendeva in giro [46]. Si sposarono pochi mesi dopo, il 14 febbraio 1940. Mia sorella Anna Maria nacque nel dicembre di quell’anno e io quattro anni dopo. Mi sono sempre domandata come le persone, pur trovandosi in gravi pericoli, continuassero a vivere normalmente e a fare anche dei figli. Penso fosse una forma di difesa.

Tra il 1940 e il 1942, prima col governo di Vichy e poi con la breve occupazione tedesca della Tunisia, gli ebrei patirono molte persecuzioni. Mio padre fu messo al lavoro obbligatorio, altri parenti e amici antifascisti si diedero alla clandestinità o subirono il carcere e furono torturati [47]. Tutti gli ebrei e le loro famiglie sopravvissero vendendo molte delle loro proprietà. Alla fine della guerra mio padre, assieme a molti esponenti della comunità italiana, tra cui anche il padre del tennista Pietrangeli, non essendosi fatto francese [48], fu espulso, in quanto la Francia voleva decapitare la colonia italiana della Tunisia, che riteneva troppo incisiva economicamente.

In Italia mio padre trovò, grazie ai suoi cugini Recanati di Roma, da sostituire un medico condotto a Bassanello (oggi Vasanello), nel Lazio, dove mia madre lo raggiunse con me e mia sorella due anni dopo, nonostante il console svizzero, che si incaricava anche delle relazioni con l’Italia, la avesse avvisata che avrebbe perso ogni diritto di entrare in Francia. Trascorremmo due anni a Bassanello, mentre mio padre partecipava a vari concorsi. Ne vinse tre, e accettò però subito la nomina del primo per un posto di medico condotto a Cengio, in Liguria, una regione dove la famiglia riorganizzò tutta la sua vita. La mamma, che aveva un bel carattere forte, aiutò molto mio padre, che riprese in Italia la specializzazione in Cardiologia a Torino e aprì poi uno studio a Savona, e fu grazie alla tenacia di lei che lui riuscì a conseguire molti traguardi.

Non posso dire di essere sempre andata d’accordo con mia madre, in quanto i nostri due caratteri si scontrarono molte e molte volte a causa della mia costante volontà di prendere decisioni indipendenti. Sono cose che succedono e che col tempo si smorzano, lasciando spazio solo ai ricordi più piacevoli. Negli anni ’70 mia madre mi regalò un quaderno, dicendo che aveva avuto intenzione di scrivere un romanzo ambientato a Mahdia, aggiungendo che magari io avrei potuto correggerlo e concluderlo, visto che un lato della mia professione riguardava lo scrivere. Ho aperto quel quaderno qui in Brasile solo sei mesi fa, dopo quasi cinquant’anni e, dai contenuti, nonostante mia madre avesse sempre detto che lei guardava sempre avanti e non aveva il “mal d’Africa”, mi sono resa conto di quanto la protagonista, che era evidentemente lei, soffrisse per aver dovuto abbandonare il suo Paese. La nostalgia che traspariva dalle righe era così acuta che mi fece quasi male. Non ho mai capito perché avesse mascherato quel sentimento, che dopo tutto non l’avrebbe sminuita, almeno ai miei occhi.

In Italia, dieci anni dopo di me, è nato mio fratello Roberto e poi noi figli, col passare degli anni, ci siamo tutti incamminati verso la vita adulta, tra bei periodi e anche ostacoli, che in qualche modo abbiamo superato, come succede in ogni famiglia.

I Faldini della Toscana

Il principale problema che riguarda i Faldini è che il loro patronimico appare solo in Italia. Erano ebrei sefarditi, quindi spagnoli, e si suppone che anch’essi, dopo il decreto dell’Alhambra del 1492, migrarono verso altri Paesi. Può essere che transitarono attraverso il Portogallo o che andarono direttamente in Italia, ma non è chiaro, non avendo documenti a supporto. Nella penisola iberica e altrove, almeno sino all’’800, si definirono probabilmente sempre attraverso il nome del padre, (ad es. Isacco figlio di Samuele), per cui, al momento, non siamo ancora riusciti a trovare tracce significative se non per quanto appare già nell’albero genealogico disegnato in base a documenti trasmessi da José Daniel Faldini (Nino), di Buenos Aires, da Carla Lombardini Faldini, da cui si evince che una famiglia Faldini, di provenienza toscana, si stabilì nel 1591 a Roma, dove aveva un banco di commercio.

Tuttavia mio cugino Sandro Faldini, di Buenos Aires, mi ha fatto pervenire una nota non datata che Giancarlo Spizzichino, curatore dell’Archivio della Sinagoga di Roma, aveva inviato a suo padre Nino, nella quale si dà conto di un documento

«… probabilmente scritto dal Rabbino Leone de Leoni, Rabbino Capo di Roma, nel quale in base a un Decreto Imperiale emesso da Napoleone I (20 luglio 1808) si imponeva a tutti gli ebrei che non avessero ancora un cognome, di assumerne uno nuovo. Egli ricevette la dichiarazione della scelta fatta dalla famiglia di Jsach di Isaia. Riporto il testo del documento:

“Due sole famiglie non hanno sino al presente riportato nome prefisso della famiglia e per il prenome ognuna servivasi del nome proprio del suo Genitore, tale si firmavano, tale erano chiamati ed ora alla mia presenza di propria loro disposizione e volontà stabilironsi nel prenome: Prima famiglia di Jsach di Isaia, che tale era il nome proprio del suo genitore, con fratelli, cugini, figli e ora stabilirono nel prenome, Faldini”»[49].

Da tali notizie contrastanti si può dedurre che probabilmente i vari documenti fanno riferimento a differenti famiglie che poi costituirono i diversi Faldini, alcuni dei quali risultano anche come Faldino due secoli prima dell’’800, un patronimico che indica, come per molte famiglie ebraiche, semplicemente un mestiere, quello relativo alla manifattura di mantelli con cappuccio per l’indumentaria femminile, denominati popolarmente faldi nella zona di Ancona. Di qui Faldino (colui che fa i faldi) e Faldini.

Come molti ebrei sefarditi poi emigrati, appare certo che essi in qualche modo transitarono in Toscana, dopo essersi stabiliti nello Stato pontificio, dove molti dei loro discendenti ancora vivono nella zona di Ancona. Infatti, pare che da qui alcune famiglie si trasferirono a Lucca e Pisa (ramo brasiliano e argentino) e a Livorno (ramo tunisino e milanese). Rispetto a questi trasferimenti, per quanto riguarda i miei antenati Faldini di Livorno, circolano diverse storie. Ad esempio, mio padre mi raccontò che, all’inizio, i suoi diretti antenati livornesi si chiamavano Faldino (e in effetti così appaiono nei documenti), ma che poi a suo nonno quel patronimico non piaceva e fece sostituire la o con una i, e che fuggirono da Ancona in quanto volevano sottrarre alla Chiesa un loro figlio che aveva una meravigliosa voce bianca e correva il rischio di essere preso ed evirato per farlo entrare nel coro della Cappella Sistina.

Non ho idea di come fossero davvero state le cose, certo è che alcuni Faldino/Faldini si rifugiarono nel Granducato di Toscana, alla stregua di molte altre famiglie ebraiche.

Non ho mai conosciuto i miei bisnonni Faldino, Isacco Faldino e Marietta Aghib, e non avevo un anno quando mio nonno Roberto Faldini morì. Di lui ho solo i pochi racconti che mi ha fatto mio padre, che non ha mai parlato molto della sua famiglia, se non per le parti più brillanti. Non so neppure in che anno mio nonno emigrò in Tunisia, dove fece il sensale di olio. Mi è stato detto che aveva una voce da baritono e che, per farmi dormire, si metteva vicino alla mia culla e mi cantava opere intere. Era massone, come suo fratello Samuele (Lello), che non ho mai conosciuto, anche lui massone, con la carica di Venerabile, in un periodo in cui la massoneria, o almeno la loro loggia, si classificava come antifascista.

I Faldini e i Tedeschi (Emma Tedeschi fu la sposa dello zio Lello) erano visceralmente antifascisti e Lello fu mandato per sospette attività antifasciste al confino a Cecina, dove morì, mentre mio padre mi raccontò che il cugino Alessandro Tedeschi, fratello di Emma, che fu Gran Maestro delle logge oppresse, nascose nella sua residenza in Francia, Chateau Reignac, vicino a Bordeaux, più precisamente nella tomba che aveva nella sua proprietà, parte degli archivi della massoneria italiana.

Lo zio Lello era orefice e mandò avanti l’oreficeria paterna per sé e la sorella Fortunata (zia Fortuny), che ho incontrato in alcune occasioni e di cui ho un orecchino d’argento che lei mi donò e che ho trasformato in un anellino che porto quasi sempre. Mio nonno Roberto invece preferì lasciare a loro l’oreficeria, dato che questa non bastava a mantenere tutti e tre, e emigrare a Tunisi. Suo ricordo del passato livornese è un bell’orologio da tavolo che aveva con sé a Tunisi, su cui si legge la scritta “Bachis e Faldini”, che ha mio fratello. A Tunisi sposò Emma Regina Pariente [50], che lui volle sposare anche se era senza dote perché il padre aveva fatto cattivi affari. Ne ebbe due figli: Riccardo (Dudu) e Giorgio, mio padre.

Non ricordo molto della nonna Emma nel periodo della mia infanzia, ma solo in quello successivo, quando, malata di cuore, si trasferì da noi in Italia, a Cengio, in Val Bormida, dove mio padre, che era medico condotto e neo specializzato cardiologo, poteva assisterla personalmente. Qualche anno dopo, sempre per motivi di salute, venne a stare da noi anche la mia nonna materna Margot e mi ricordo che ogni tanto le due nonne si punzecchiavano in una sfida a descrivere quale delle due avesse avuto il marito migliore.

La nonna Emma era una donna buona, anche se un po’ ansiosa. Sapeva suonare il mandolino. Era molto golosa e le piacevano le mentine, la liquirizia e le caramelle. Ogni pomeriggio era un rito per noi bambini presentarci come soldatini da lei che apriva i pacchettini e ci dava una sola mentina o una sola liquirizia, mai di più. Fu una gioia per lei quando nacque mio fratello, che poteva portare avanti il patronimico Faldini [51], a cui fu dato come nome Roberto, quello del suo adorato marito. Voleva tanto bene anche agli altri nipoti, di cui aveva nostalgia, Marco (Marchino) e Henriette (Yette), figli del suo primogenito Riccardo (per me tonton Dudu) e di Arlette Debbasch (tata Arlette), che dalla Tunisia poi si trasferirono in Francia, quasi in concomitanza con i fatti di Biserta del 1961 (v. oltre). Nei primi anni italiani li vedemmo poco, perché mio padre, che aveva scelto di restare italiano essendosi laureato in Italia, fu espulso assieme a molti italiani nel 1946 dalla Tunisia dalle autorità francesi. E la stessa sorte la subimmo anche noi figlie, quando mia madre scelse di seguirlo con noi due anni dopo. Questo significò che per un certo numero di anni non potemmo entrare in Francia. Ci si vedeva al confine di Ventimiglia, mi ricordo, loro passavano in Italia e potevamo riabbracciarci. Poi tutto si normalizzò, col tempo. Negli anni passai lunghi periodi da loro a Parigi, quando andavo a studiare al Musée de l’Homme.

Tonton Dudu era molto simpatico e, come tutte le persone di carattere deciso, a volte era anche collerico. Era nato nel 1906, sei anni prima di mio padre, e aveva avuto una vita piena di avventure. In gioventù, quando si trasferì a Roma per frequentare la Facoltà di Giurisprudenza proprio nel periodo dell’ascesa ai pieni poteri di Benito Mussolini, preso dall’atmosfera di entusiasmo generale che toccò molti italiani, si iscrisse al Partito fascista, ma suo padre, antifascista viscerale, appena lo seppe, lo richiamò immediatamente a Tunisi e lo mise al lavoro con lui nella raffineria di olio di oliva Faldini-Pariente.

Dopo alcuni anni di una bella vita da scapolo, tra partite di tennis (era un ottimo giocatore) e corse automobilistiche, incontrò a un ballo Arlette Debbasch, una giovane molto corteggiata per la sua bellezza e la sua eleganza. Fu un vero e proprio colpo di fulmine per ambedue. Quella sera le regalò una colomba, e mia cugina Yette mi ha raccontato che ogni anno, in occasione del loro anniversario di matrimonio, le faceva pervenire un biglietto con il disegno di una colomba con la frase “Arlette Amore Mio, con me per la vita”. E fu davvero un grande amore, coronato dalla nascita di due figli, Marco nel 1934 e Henriette nel 1944, mia coetanea. Però, dopo qualche tempo, a causa di alcune divergenze familiari, preferì lasciare il suo lavoro alla raffineria e decise di mettersi a lavorare in proprio. Fu indubbiamente una scelta giusta, perché ebbe sempre lo spirito e il carattere di un buon imprenditore.

Aprì così una ditta di grossista di medicinali e diventò un grande distributore di prodotti medici dalla Francia verso la Tunisia, dove approvvigionò farmacie e ospedali non solo con medicine, ma anche montando camere operatorie sia in Tunisia che in Algeria. Successivamente, in Svizzera, conseguì un diploma di Ingegneria in Armes et Manifactures e prese la rappresentanza per la Tunisia della Cartouchérie Française. Era un uomo molto intelligente e un gran lavoratore, con un acuto senso degli affari, che gli consentì anche di fondare Farmadépot, che si rivelò una delle migliori aziende di Tunisi.

Ma con l’arrivo della Seconda Guerra Mondiale le cose cambiarono e gli ebrei italiani cominciarono ad avere diversi problemi e lui, deciso a opporsi alle ingiustizie naziste e fasciste, seguì il Generale De Gaulle in Algeria, entrò nelle FFL (Forces Françaises Libres) e nel Servizio informazioni del Generale Billoudet e si adoperò per far uscire dai campi di detenzione molti prigionieri [52].

Dopo la fine della guerra, la famiglia riprese la sua vita, mio cugino Marco si laureò farmacista e mise su famiglia a Parigi, dove mio zio gli comprò una farmacia nel 13ème, un quartiere in cui investì comprando anche un pavillon. E fu molto previdente, in quanto in Tunisia, nel 1961, scoppiò l’“affaire Bizerte”, che li costrinse definitivamente a rinunciare, in quanto francesi, a un futuro in Tunisia. Infatti, anche se mantenne ancora per qualche tempo i suoi affari in Tunisia e facesse la spola durante i disordini tra Tunisi e Biserta per portare medicine e sangue per le trasfusioni, visto che la situazione stava precipitando, vendette tutto per una cifra simbolica e si stabilì definitivamente in Francia, dove si dedicò alla famiglia e dove poi aiutò all’inizio la figlia Henriette, anch’essa laureata in Farmacia, nella farmacia che le comprò nel 6ème.

Ma la sua salute iniziò a declinare e soprattutto arrivarono le prime avvisaglie del glaucoma che lo portò negli anni alla totale cecità. Lo stesso destino che poi ebbe mio padre Giorgio, con questa malattia ereditata dalla loro madre, malattia che, all’epoca, non aveva cure che potessero evitare la progressiva cecità. Yette mi ha raccontato che suo padre diventò praticamente cieco più o meno nel periodo del Bar Mitzvah [53] di suo figlio Serge, a cui io partecipai in rappresentanza della mia famiglia. Io non ricordo bene la cosa, ma solo che lui, tanto chiacchierone, gastronomo e burlone, cominciò a chiudersi in sé. Una volta, di passaggio a Parigi, andai a trovare gli zii. Li trovai nel cortile del pavillon che prendevano il fresco assieme a tata Vanda, la sorella di Arlette. Gli raccontai le novità di casa, quello che facevo e lui si animò un poco, ma fu un momento passeggero. Immagino cosa doveva essere, per una persona come lui, essere chiuso in un mondo di oscurità. La stessa sorte toccò a mio padre, ma fortunatamente lui aveva la scherma e, pur vedendo pochissimo, conosceva talmente la tecnica che riusciva a dare lezione in quanto tastava dove era la lama dell’allievo. Ma i suoi ultimi anni furono molto tristi, forse peggiori di quelli di suo fratello, in quanto sopravvisse di sette anni a mia madre, a cui era unito da un grande amore. Non parlò quasi più di lei, tenne tutto dentro di sé.

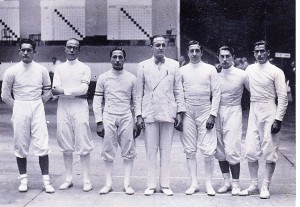

La squadra italiana campione del mondo di fioretto. Parigi, 1936. Il secondo da sinistra è Giorgio Faldini

Mio padre, medico cardiologo, era stato in gioventù una delle glorie della scherma italiana, sport per cui stravedeva, tanto che giudicava le persone in base a quello che avevano fatto nella scherma o in altri sport. Anche mio fratello e io abbiamo fatto scherma, ma con risultati più modesti. Nel 1936 mio padre vinse per l’Italia la medaglia d’oro a squadre ai Campionati mondiali di Parigi e esordì nell’individuale classificandosi 6°, però presto dovette abbandonare questa sua passione e anche la possibilità di poter esercitare la professione di medico in Italia con la pubblicazione delle leggi razziali del 1938. Tornò in Tunisia, dove conobbe mia madre Nilda Boccara e si sposò, ma anche lì non ebbe fortuna perché fu messo dopo poco tempo al lavoro obbligatorio da parte delle autorità francesi, sotto il governo di Vichy, iniziato nel 1940, l’anno del loro matrimonio. Poi, nel periodo della breve occupazione italo-tedesca della Tunisia, sapendo quello che avveniva in Europa, comprò una pistola, una Mauser che, andando via dall’Italia, io, che ne ero custode, ho trasmesso a mio fratello Roberto. Mio padre aveva giurato che avrebbe sparato a tutti noi e poi si sarebbe suicidato, per non farci incorrere nella deportazione.

In Italia, prima a Bassanello nel Lazio, poi a Cengio in Liguria e infine a Savona la famiglia rifiorì e lui, quando io, a 14 anni, chiesi di fare scherma, si incaricò personalmente di farmi da istruttore. Alla fine con alcuni amici fondò il Circolo Scherma Savona [54], di cui ora è Presidente mio fratello e riuscì ad avere dal CONI una bella palestra che, dopo la sua morte, avvenuta nel 2000, il CONI ha voluto dedicare al suo nome. Quando mi chiesero di dire qualche parola, mi ricordo che dissi che se fosse stato in vita non avrebbe accettato, in quanto non si era mai adoperato per la scherma per ricevere onori, ma solo perché era stata sempre la sua grande passione. Ed era la pura verità.

Mi ricordo anche che, quando ero in ritiro collegiale a Zocca prima delle Universiadi di Budapest del 1965, mi scriveva ogni giorno tutte le raccomandazioni schermistiche. Un pomeriggio stavo leggendo una sua lettera e avevo di fronte Antonella Ragno (detta Lollo, poi oro alle Olimpiadi di Montreal) e le dissi, leggendole una pagina più o meno tutta su questo tono: «Stai attenta alla misura, manda avanti la punta…», «Ma tuo padre è così?». «Abbastanza – mi rispose – ma non fino a questo punto».

L’unica volta che mi abbracciò a lungo fu quando, nel 1966, tornai da Nizza dove avevo fatto tre vittorie su quattro contro la squadra olimpica francese. Andai in palestra e lui, che stava facendo lezione, si interruppe – non lo faceva mai – si tolse la maschera, la mise sotto il braccio e, con un sorriso che non finiva più, mi disse: «Mi ha telefonato Renzo (Nostini, Presidente della FIS e suo grande amico)», e mi abbracciò stretta. Non lo fece neppure per la mia laurea, ma era fatto così.

Ho conosciuto alcuni discendenti della famiglia di suo zio Lello piuttosto tardi, prima in incontri sporadici da ragazza e poi meglio, quando mio fratello andò a vivere per lavoro a Milano e riannodato i legami. Come mi ha raccontato mio cugino Franco Faldini, di Milano, suo nonno Samuele, detto Lello, sposato con Emma Tedeschi [55] e fratello del mio nonno paterno Roberto, emigrato a Tunisi, era un abile orafo e nel suo negozio di Livorno creava magnifici gioielli che erano vere e proprie opere d’arte, mentre sua sorella Fortuny si incaricava della vendita. Alcuni di questi gioielli sono ancora visibili, mi ha detto, in alcune gioiellerie di Livorno. Lello ed Emma ebbero tre figli, Giulio, ortopedico, padre di mio cugino Franco di Milano; di Mario, ingegnere, sposato con Luisa Revere; e di Gino, il minore.

Mio padre Giorgio mi raccontò di aver trascorso un periodo a Parma, ospite di suo cugino Giulio, un pioniere dell’ortopedia, che lo aveva assistito nello studio preparatorio all’Esame di Stato, e di sua moglie Anna Maria Giannelli, anche lei medico. Si ricordava l’estrema competenza di Giulio e la gentilezza con cui era stato accolto nella famiglia. Giulio Faldini da bambino era stato operato due volte all’Istituto Rizzoli di Bologna per i piedi torti. Era nato purtroppo con la spina bifida e, anche se il suo caso non era gravissimo, dovette portare per tutta la vita delle scarpe correttive, oltre a un tutore metallico a sinistra, che condizionarono sempre la sua andatura. Questo tuttavia, da adulto, non gli impedì di guidare senza problemi l’automobile e di operare.

Nato nel 1897 a Livorno, fin da bambino, dopo le sue operazioni, decise di fare l’ortopedico e studiò quindi Medicina a Pisa, da dove, dopo alcuni periodi di lavoro in cui si distinse, nel 1923 fu chiamato a Bologna come Assistente universitario da Vittorio Putti, che due anni dopo lo volle come Aiuto. Divenuto responsabile del Centro tumori ossei, a Bologna seguì la tesi di una studentessa, Anna Maria Giannelli, che nel 1931 divenne sua moglie. Con lei si trasferì a Parma, dove insegnò Clinica ortopedica e divenne Primario di ortopedia all’Ospedale Maggiore. A Parma la famiglia si accrebbe con la nascita di Franco (1932) e di Alessandro (1935), che lui volle affidare alla moglie, cattolica, per tutto quello che concerneva la loro educazione religiosa.

I problemi e i pericoli erano tuttavia alle porte anche per lui e la sua famiglia. Nel 1937, pur avendo sostenuto il miglior esame a un concorso per Direttore della Clinica Ortopedica di Milano, venne scartato in quanto privo di quelli che all’epoca erano definiti “meriti fascisti” e, successivamente, le leggi razziali del 1938 gli fecero comprendere che, nonostante avesse firmato per pura convenienza il “Giuramento di fedeltà al fascismo”, l’essere ebreo avrebbe comportato problemi sia per il suo lavoro, in quanto non avrebbe potuto più ricoprire incarichi pubblici, sia per sua moglie, anche se cattolica, sia per i suoi figli, che infatti furono esclusi non solo dalla scuola statale ma anche da quella ebraica, essendo stati battezzati. Mentre si dibatteva sul da farsi, ricevette la visita di un suo compagno di Università, Enrico Fermi, appena insignito del Premio Nobel, che stava andando a ritirare a Stoccolma. Fermi gli disse che da Stoccolma non sarebbe più tornato in Italia, ma avrebbe proseguito con la famiglia per gli Stati Uniti, dato che sua moglie, Laura Calpon, era ebrea e di conseguenza venivano considerati tali anche i suoi figli.

Pieno di problemi, Giulio si rivolse per un consiglio al suo Maestro Vittorio Putti che gli disse di andare in Perù, un Paese il cui Ministro della Sanità, in visita al Rizzoli, aveva chiesto un aiuto per avviare l’attività ortopedico-traumatologica in un nuovo ospedale che si stava costruendo a Lima. Così Giulio partì, nel maggio del 1939, mentre la famiglia lo raggiunse nel gennaio del 1940. Quando arrivò a Lima, dove alloggiò all’Hotel Bolivar, non solo scoprì che l’ospedale non era ancora stato ultimato, ma anche che il suo titolo di studio poteva sì essere convalidato, ma solo a condizione di sostenere ben 40 esami presso la Universidad Mayor de San Marcos, praticamente tutti quelli del curriculum. Come era nel suo carattere, non si scoraggiò e si mise all’opera. Nel frattempo, studiò anche lo spagnolo e, come componente dell’ufficio tecnico preposto all’allestimento dell’Hospital Obrero, prese parte agli ultimi sei mesi delle sue opere di realizzazione, che terminarono nel 1940. E intanto, non essendogli consentito di esercitare sino a parificazione della laurea, si limitò a dare consigli e ad agire da impiegato, come in occasione del terribile terremoto del 1940 che colpì tutta la regione di Lima.

Quando gli fu consegnato il nuovo titolo di laurea, nel 1941 gli amministratori dell’Hospital Obrero lo nominarono Primario del servizio di Ortopedia e Traumatologia e il nome di Julio Faldini Tedeschi venne iscritto nell’Albo come fondatore e Primario dell’Ospedale. Con la famiglia aveva preso alloggio nell’elegante quartiere di San Isidro, i figli Franco e Alessandro cominciarono a frequentare il collegio italiano, mentre la moglie Anna Maria lo assisteva, si familiarizzava con l’ambiente e provvedeva a tenere i rapporti sociali. Giulio lavorò moltissimo, l’Ospedale era sempre strapieno. Era destinato – di qui la sua titolazione – alle persone del popolo, che lo affollavano. L’ortopedia peruviana con lui fece un vero salto di qualità, con l’importazione dall’Italia non solo delle modalità di intervento, ma anche di strumenti e macchinari di cui il Perù era privo. Tale fu il suo impulso che, nel 1946, nacque la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatologia (SPOT) di cui lui fu, in quanto straniero, solo un membro associato.

Parallelamente al lavoro in ospedale, scrisse un poderoso manuale di Ortopedia che venne pubblicato nel 1947, alla vigilia di un suo viaggio negli Stati Uniti, a Chicago, con il suo assistente Alfonso Montagne, per partecipare, in rappresentanza del Perù, al Congresso dell’American Academy of Orthopaedic Surgeons. Nel corso della tappa a Miami, nella notte tra il 21 e il 22 gennaio, fu colpito in albergo da un infarto che non gli diede scampo. La sua salma, rientrata in Perù, venne esposta nell’Hospedal Obrero di Lima dove gli rese omaggio una immensa folla di pazienti, amici e colleghi. Il Perù gli tributò funerali di stato. Giulio riposa nel Presbitero Maestro, il cimitero di Lima. Il suo ricordo pubblico è nella titolazione a suo nome del Servizio di Ortopedia e Traumatologia dell’Hospedal Obrero, oggi Almerara (1968); in una via di Lima che porta il suo nome nel quartiere di San Borja; nella titolazione a suo nome del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Maggiore di Parma.

Il suo ricordo privato, dopo il rientro della famiglia a Milano, riposò nei figli Franco, ingegnere di prestigio, ancora oggi titolare di uno studio che ha svolto molti incarichi all’estero, e Alessandro, recentemente scomparso, che è stato titolare della Cattedra di Clinica ortopedica di Pisa e poi motore, con la moglie Carla Lombardini, di Orthopaedics Onlus, una associazione che svolge attività in molti ospedali africani. Il nipote Cesare, figlio di Alessandro, specializzato presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, chiude oggi il cerchio della tradizione in quanto Ordinario di Ortopedia e traumatologia presso l’Università di Bologna e come Direttore della Clinica I di Ortopedia e traumatologia della stessa università.

Mario, il secondogenito di Lello, iniziò a lavorare col suo compagno di studi Giulio Natta, Premio Nobel, e poi fu assunto dalla Pirelli presso la quale fece importanti lavori sulla gomma. Quando, nel 1938, uscirono le leggi razziali, queste non obbligavano le società private a licenziare i dipendenti ebrei, ma la Pirelli, avendo importanti rapporti con il Governo italiano, propose a Mario di trasferirsi in Brasile, dove stava sorgendo un importante stabilimento per la produzione di pneumatici. Ma lui non accettò e andò invece, con la moglie e le due figlie Giulia e Mariella, in Argentina, a Buenos Aires, dove divenne prima Direttore Tecnico e poi Amministratore Delegato di Atanor, la più importante industria chimica dell’America Latina.

Il fratello di Giulio e di Mario, Gino, nato nel 1912, come molti Faldini si laureò in Medicina. Come mi ha raccontato suo figlio Giulio, medico dentista a Milano:

«Mio padre Gino, dopo la laurea nel 1936, fu chiamato come Assistente chirurgo presso l’ospedale civile di Livorno e, successivamente, nel 1938, fu l’Ufficiale medico del VI Alpini, molto apprezzato dai suoi superiori.

Purtroppo, nell’estate di quello stesso anno si profilarono le imminenti “leggi razziali” e il suo colonnello allora lo spinse ad aggregarsi al Corpo di Spedizione Italiano inviato in Spagna a sostegno dei franchisti. Mio padre era ovviamente di tutt’altre idee, ma il pensiero che questo potesse in qualche modo aiutare i genitori e i fratelli lo indusse ad accettare. In Spagna si meritò una menzione, partecipò a duri scontri in prima linea e, rischiando la propria vita, riuscì sempre a mettere in sicurezza tutti gli alpini feriti, raccogliendoli dal campo di battaglia.

Proposto per una medaglia d’argento, che non gli fu mai consegnata, nel successivo mese di ottobre fu congedato in quanto ebreo. Conservò tuttavia il suo incarico di Assistente chirurgo all’ospedale di Livorno in quanto “discriminato [56] per meriti militari”.

Nel 1940, allo scoppio della guerra, lo scenario però cambiò: suo padre Samuele (Lello), noto antifascista e massone, fu mandato al confino a Cecina e mio padre fu licenziato dall’ospedale. Mentre era al confino mio nonno Lello ebbe un infarto e mio padre lo fece allora ricoverare all’ospedale di Livorno, una azione che tecnicamente si configurò come una evasione dal confino, per cui mio padre fu subito arrestato. La notte, però, un maresciallo, suo antico paziente, gli permise di uscire sulla parola dalla camera di sicurezza per andare al capezzale del padre, che spirò pochi giorni dopo, e per il quale vennero vietati dal Prefetto i funerali pubblici in quanto notoriamente antifascista e massone.

Nel 1940 mio padre si trasferì a Milano, dove un famoso chirurgo ebreo, Mario Donati, era stato costretto a lasciare il posto di Direttore della Clinica Chirurgica dell’Università, ma continuava a lavorare privatamente – era il miglior chirurgo italiano dell’epoca – nella clinica Santa Rita, dove aveva raccolto attorno a sé molti medici ebrei, come lui vittime delle leggi razziali.

Capitò anche che, a un certo momento, dovesse essere operata di appendicite acuta da Donati (con mio padre Assistente) la figlia del console tedesco a Milano. Donati, in quell’occasione, correttamente manifestò al console le sue origini e quelle dei suoi assistenti, ma il console, che comunque ne era già al corrente, gli confermò la sua piena fiducia, sia come chirurgo che come gentiluomo.

Con l’8 settembre 1943 mio padre riparò in modo rocambolesco in Svizzera. Dopo un primo periodo passato in diversi campi profughi dove si prodigò come “sedicente”[57] medico, grazie alle rimesse dei fratelli Giulio e Mario, che gli giungevano attraverso la Croce Rossa, si trasferì a Lugano dove prese contatto con esponenti della Resistenza italiana, tra cui Cino Bemporad (fratello di Rina, moglie di Paolo Tedeschi [58]) e così, nella primavera del 1944 era in Val d’Ossola, in una formazione garibaldina e, nell’autunno di quello stesso anno, partecipò come medico della Divisione Redi-Brigata Comolli (con il nome di battaglia di Attilio) alla breve ma gloriosa parentesi della Repubblica dell’Ossola. Qui conobbe Gianni Brera, poi notissimo giornalista sportivo e scrittore che, dopo un “processo politico” presieduto da Cino Bemporad per verificarne la lealtà, militò nella stessa formazione partigiana [59]. Ferito in azione, mio padre fu portato in salvo a Briga, in Svizzera, dai suoi compagni. Rientrò in Ossola nella primavera del ‘45, su incarico degli americani, con il compito di sorvegliare e informare delle mosse dei tedeschi in ritirata che si temeva potessero minare le dighe, i ponti e le centrali elettriche.

Nei giorni seguenti fu testimone inorridito dello scempio di piazzale Loreto, quando i cadaveri del Duce e di Claretta Petacci furono esposti al ludibrio della folla. Un orrore che lui non capì. Infine, a guerra finita, ritrovò la donna che poi sposò, Resi Cantonetti, mia madre. Anche mia madre Resi aveva fatto la sua parte: negli ultimi mesi di guerra girò per Milano con le sorelle nascondendo armi per la Resistenza e poi, sfollata a Vanzone in Ossola, partecipò all’espatrio verso la Svizzera di militari inglesi e americani in fuga, di solito piloti abbattuti o prigionieri fuggiti dai campi di prigionia che, aiutati dalla Resistenza, passavano in Svizzera dal passo del Moro sopra Macugnaga.

Finita la guerra, nel 1947 mio padre e mia madre si sposarono. Io nacqui l’anno successivo. Vivevamo tutti con la nonna Emma Tedeschi e la zia Fortuny in una piccola casa in via Bazzini, a Città Studi. Poi, negli anni, dopo tante traversie e avventure, iniziò un’altra storia, la nostra, tranquilla e senza pericoli».

I Faldini di Argentina

Mi ha raccontato Franco Faldini, di Buenos Aires, che il ramo dei Faldini argentini rimonta ai primi del ‘900, quando suo nonno, Giuseppe Faldini, nato a Livorno nel 1874, figlio di Lazzaro e Lavinia dello Strologo, agronomo, con esperienza sulle coltivazioni di riso a Vercelli, fu contattato dal Ministero dell’Agricoltura argentino per diffondere la coltivazione del riso in Argentina.

«Il nonno era una persona incredibilmente intelligente, colta e con un senso dell’humour eccezionale e fu lui che per primo si allontanò dall’ortodossia religiosa. Papà nostro ci raccontava che suo babbo – appunto Giuseppe – gli raccontava che sin da piccolo alcune cose della religione gli parevano assurde, come, ad esempio, vedere suo padre Lazzaro inventare qualcosa di religiosamente valido per poter spegnere le candele – molto care all´epoca – il venerdì sera perché durante lo Shabbat non era permesso spegnerle. Lo impressionava inoltre, da bambino, vedere gli ebrei ortodossi camminare per strada recitando sottovoce la Torah, rasentando le mura – li chiamava i “rasentamuri”. Queste e altre riflessioni, oltre alle sue simpatie socialiste lo allontanarono dalla religione, tanto che poi non impartì alcuna educazione religiosa a nessuno dei suoi tre figli.

Nel 1908 il nonno partì assieme a sua moglie Ernesta Tedeschi per l´Argentina dove ebbero quattro figli: Sara – che morì piccolissima –, Marta, Alessandro (Sandrino) e José Daniel (Nino), babbo nostro. Gli anni argentini furono per loro molto belli e felici. Parte della famiglia andò a trovarli, come lo zio Alessandro Tedeschi, fratello di mia nonna Ernesta e neurochirurgo famoso, formato in Italia e in Germania, che si trasferì per vari anni in Argentina dove fondò, a Rosário, la seconda città del paese, l’Ospedale Italiano.

Finito l’impegno contrattuale con il ministero argentino nel 1920, Giuseppe decise di tornare con tutta la famiglia in Toscana, a Lucca, dove suo fratello aveva un negozio di tessuti. Però, anni dopo, dopo la grande crisi del 1929 le cose non furono facili né economicamente né soprattutto politicamente. I Faldini infatti erano quasi tutti visceralmente antifascisti. Si raccontava ad esempio in famiglia che lo zio Lello fosse obbligato a mettere in vetrina una foto di Mussolini che toglieva tutte le sere cantando la Marcia funebre e che, quando a qualche festa si presentava un giovane con la camicia nera, lui gridasse ad alta voce “Nascondete l’argenteria!”.

Forse fu proprio a causa della crisi e del fascismo che, verso la metà degli anni ’30, mentre mio nonno Giuseppe restò in Italia per mandare avanti i suoi affari e mio zio Alessandro finì l’Università a Pisa, la nonna Ernesta si trasferì con Marta e il mio babbo presso suo fratello Alessandro in Francia, a Chateau Reignac, nella regione di Bordeaux, una tenuta che Alessandro aveva comprato e dove, massone e antifascista, viveva esule. Lì a Chateau Reignac, vicino a Saint Loubes, nacque la passione del mio babbo José Daniel-Nino per l´agricoltura. Ci raccontò che, bilanciandosi fra la vita del contadino e quella di signorotto, di giorno lavorava nelle vigne e, tutte le sere, si presentava invece vestito da marinaretto agli adulti che, gli uomini in frac e le donne in abito lungo, si radunavano per la cena.

Dello zio Sandro so che morí a Chateau Reignac nel 1942, non si sa se suicida o per un infarto. Chateau Reignac in quegli anni era stato occupato dai tedeschi ed era usato come residenza degli ufficiali superiori. La zia Mariette, sua moglie, ci ha raccontato che questi ultimi, pur sapendo bene chi fosse lo zio, furono sempre molto rispettosi verso di lui, persona molto colta e che parlava perfettamente il tedesco. La mamma, il mio babbo e mia zia restarono a Chateau Reignac sino che il mio babbo non finì le scuole superiori e poi tornarono in Italia, dove la famiglia andò a vivere a Viareggio. Il babbo iniziò così a studiare Agronomia a Pisa, dove suo fratello Alessandro si era laureato in Medicina nel 1935. Qualche anno dopo, nel 1940, mia zia Marta si sposò col cugino Roberto Del Monte con cui in seguito si trasferì in Brasile, a San Paolo.

Intanto le leggi razziali e l´atteggiamento pericoloso del fascismo e della Germania nazista convinsero mio nonno Giuseppe, nel 1939, che era giunta l´ora che i figli tornassero al “loro” paese e quindi, invece di informarli precisamente del suo pensiero, disse loro che li avrebbe mandati in vacanza in Argentina. Prima toccò al mio babbo, nel 1939, e poi a mio zio Sandro, poco tempo dopo.

Il mio babbo ci raccontò di essere partito con entusiasmo, pensando comunque poi di rientrare in Italia per la sessione di esami di settembre, ma che, una volta arrivato a Buenos Aires, seppe, da una comunicazione di suo padre, che questi aveva disdetto il suo viaggio di ritorno in Italia e che avrebbe dovuto fermarsi in Argentina.

Gli inizi, per mio padre e mio zio non furono semplici, perché non avevano alcun parente in Argentina, ma solo i contatti dello zio Alessandro Tedeschi, per cui fortunatamente mio zio Alessandro-Sandrino riuscì ad andare a Rosário a lavorare all´Ospedale italiano, mentre il mio babbo, José Daniel-Nino, dovette andare a fare per un anno e mezzo il servizio militare. I miei nonni, Giuseppe ed Ernesta, li raggiunsero partendo con l’ultimo bastimento che lasciò l’Italia per l’Argentina – credo fosse il Conte Grande –- prima dell’entrata in guerra dell’Italia, mentre mia zia Marta e suo marito Roberto partirono per San Paolo, dove alcuni anni prima si erano trasferiti alcuni cugini.

Gli anni argentini non furono per nulla facili. I nonni, con mio zio Alessandro, vissero a Rosário mantenendosi con l’unico stipendio di medico di quest’ultimo, mentre il mio babbo, che non aveva finito l’università, dovette ridare tutti gli esami da zero a Mendoza, distante un migliaio di Km da Rosário, perché era l’unico posto dove era riuscito a trovare un lavoro che gli consentisse di mantenersi agli studi. Ma babbo nostro era molto intelligente e aveva una grande volontà. Si laureò brillantemente cum laude e poi vinse una borsa di studio per perfezionarsi a Madison (Wisconsin, USA) dove però lo raggiunsero tristemente prima la notizia della morte di suo padre e poi di quella di suo fratello, morto per una malattia tragicamente trasmessagli da un suo paziente.

Al suo ritorno in Argentina ritrovò la madre, che visse sino al 1964. Aveva intanto sposato, nel 1954, la vigilia di Natale, Leopoldina Orlando, da cui nacquero Silvana e Sandro, i miei fratelli, e poi io. Nel 1972 babbo iniziò la carriera diplomatica prima a Bruxelles e poi per dieci anni a Roma, dove lavorò all’Ambasciata d’Argentina, alla FAO, all’IFAD e all’IILA».

I Faldini brasiliani

Sapevo da mio padre che vi erano dei Faldini in Brasile, ma con loro non avevamo alcun rapporto. Una volta, all’inizio degli anni 2000, mi trovavo a San Paolo dopo un periodo di ricerca e mi telefonò mio fratello, che all’epoca si trovava per lavoro in Malesia. Mi disse che per curiosità aveva cercato in rete per vedere se per caso in Asia avessimo qualche parente sparso, ma non ne aveva trovati. Aveva invece annotato un numero di telefono di un certo Fabio Faldini di San Paolo, che mi trasmise. Così telefonai e presi i primi contatti, soprattutto chiesi la sua mail, perché stavo tornando in Italia e quindi avrei scritto e sarei andata a conoscerlo nel mio viaggio successivo.

Fabio mi mise in contatto con suo zio Carlo, allora decano dei Faldini, e ci scrivemmo piuttosto intensamente, scambiandoci notizie sulla famiglia e cercando di completare l’albero genealogico. Quando tornai a San Paolo, circa sei mesi dopo, Carlo aveva organizzato per me un buffet a casa sua e aveva invitato tutti i Faldini brasiliani perché mi conoscessero. Ne mancavano pochissimi e trascorremmo insieme una bella giornata. Successivamente rimasi in contatto con Carlo e soprattutto con Fabio (Fabiolino) e sua madre Sonia. Fabio ha fatto diverse ricerche genealogiche a Livorno e Ancona e ha contribuito in modo consistente al parziale completamento dell’albero genealogico dei Faldini.

I Faldini brasiliani sono ampiamente citati nel volume di Anna Rosa Campagnano (2011) [60] in cui è trascritta la testimonianza di Carlo, deceduto nel 2020, a proposito del loro trasferimento in Brasile, che riporto come consigliato da Fabio.

«Siamo partiti da Genova il 2 marzo del 1939, con l’Augustus, lasciando una Italia che non ci voleva più. Abitavamo a Pisa [61]. Io, come tutti i bambini italiani della mia età, ero orgoglioso del mio costume da Balilla e di sfilare al centro della prima fila di tre, durante le marce, portando il gagliardetto, che premiava gli alunni migliori della classe, ma, dal novembre 1938, non potei più frequentare la Scuola Comunale Nicola Pisano, in Via San Frediano, dove, all’epoca, avevo terminato il terzo anno delle elementari e dove avevo conosciuto i miei primi amici. Fui così trasferito in una scuola della comunità ebraica che si trovava in Via Palestro, in un locale della sinagoga. Io lì non conoscevo nessuno e non sapevo l’ebraico, che i miei compagni usavano per passarsi i bigliettini, cosa che mi fece sentire escluso. A casa i miei furono obbligati a licenziare le domestiche, che aiutavano mia madre nelle faccende di casa, perché agli ebrei non era più permesso di avere ariani italiani a servizio e, per questo, spesso dovevamo pranzare in un ristorante vicino a casa.

Andammo via per decisione di mio padre, perché mia madre non voleva lasciare l’Italia. Il viaggio fu piacevole e per la maggior parte ci fu bel tempo. Io avevo nove anni e mio fratello quattro. Con noi partirono anche Roberto e Marta Del Monte [62], cugini di mio padre che mi piacevano molto. Arrivando a Rio, piccoli aeroplani sorvolarono la nave. Mi piacevano gli aeroplani e restai a guardarli incantato. Mio zio Uberto, fratello di mio padre, che già viveva qui, salì a bordo a Rio de Janeiro il 14 marzo per accompagnarci sino a Santos, dove arrivammo il 15, e poi sino alla nostra destinazione, la casa dei miei nonni, a San Paolo. Nel tratto di navigazione tra Rio e Santos rimasi stupefatto dalla grande quantità di isolette rotonde, che anni dopo riconobbi nei quadri di Tarsila [63]. Da Santos a San Paolo, sul Caminho do Mar, ancora in terra battuta, rimasi affascinato dal volo di una enorme farfalla azzurra. Furono due impressioni suggestive di questo nuovo Paese.

Mio nonno, Guido Faldini, abitava a Lucca, dove aveva un negozio di tessuti ed era molto conosciuto e stimato. Nel 1934, a causa delle sue posizioni contrarie al regime, ebbe alcuni problemi, fortunatamente risolti senza conseguenze molto gravi, ma lasciò l’Italia e partì per il Brasile. Vi arrivò con Uberto e Paolo, due dei suoi sette figli. Comprò una piccola fabbrica di tessuti situata a Pari [64], in modo da continuare nel suo stesso ramo di affari. Paolo venne con la moglie, ma dopo il primo figlio tornò in Italia, dove si unì ai partigiani. Così venne a sostituirlo un altro dei suoi fratelli, Nelson, che poco dopo il nostro arrivo si sposò con Esther Lafer, il cui fratello, Jacob, che era avvocato, ci aiutò molto per ottenere la Carteira 19, il documento di permanenza definitiva. Mio padre, che a Pisa aveva avuto un negozio di tessuti, ne aprì un altro qui e fu così che mettemmo radici nella nostra nuova patria. Per una felice coincidenza, ci trovammo a essere vicini dei Temin, Massarani, Ventura, Bondi e Russi, con cui stringemmo legami di amicizia che durano ancora oggi.

I Faldini prima della partenza per il Brasile. Carlo è il bambino al centro della foto, in primo piano

Frequentavamo tutti la sinagoga sefardita di Rua Abolição e fu lì che io feci il mio Bar Mitzvah, ma la mia religiosità era, come nel caso di molti italiani, quella di chi va alla sinagoga quasi soltanto nelle Grandi Feste. Io comunque mi facevo domande sul significato della mia pratica della religione, come l’andare alla sinagoga e leggere le preghiere, dato che avevo imparato a leggere in ebraico senza capire una sola parola di quello che stavo leggendo. Da lì andai alla sinagoga solo occasionalmente, per sentirmi appartenente al nostro popolo, un sentimento che ho trasmesso ai miei figli. Oggi mantengo la tradizione partecipando con la mia famiglia ai Seder di Pessach e alle cene di Yom Kippur in casa di mia cugina Sandra Gorski, figlia di Marta e Roberto Del Monte che, come ho già detto, vennero dall’Italia sulla nostra stessa nave e con cui abitammo per qualche tempo.

In Brasile completai il mio corso collegiale alla Dante Alighieri dove, nonostante la linea chiaramente fascista della sua direzione, non ebbi problemi nell’essere ebreo. Una volta, nell’ora di ginnastica, rifiutai di fare il saluto fascista e per questo fui castigato, ma il direttore, Attilio Venturi, si scusò con mio padre quando lui venne a protestare per l’accaduto. Capii poi che i miei compagni appartenevano a famiglie italiane comprensibilmente entusiasmate da un fascismo che conoscevano solo a distanza e di cui avevano sentito, nella loro situazione di immigranti, gli effetti nell’aumento di rispetto e considerazione che godettero in Brasile.

Appartiene a questo periodo un gruppo di buoni amici che ho la gioia di avere ancora oggi. Successivamente continuai gli studi alla Scuola Politecnica, mi laureai ingegnere e mi dedicai, sino alla pensione, alla costruzione civile e all’architettura»[65] .

Conclusioni

Questa è solo una parte della storia della mia famiglia, e non va oltre qualche generazione. Non tutti sono stati citati e molti sono stati dimenticati. I miei ricordi purtroppo non vanno oltre una certa dimensione temporale e ho dovuto chiedere aiuto alle lettere del mio prozio Silvio Lumbroso, ad alcuni cugini e ai documenti conservati negli archivi internazionali di varie istituzioni. Con alcuni dei miei cugini più anziani si sta cercando di ricostruire tutto il possibile, raccontandoci le storie e gli aneddoti e scambiandoci le fotografie, queste ultime non tutte sopravvissute alle varie diaspore o ai bombardamenti, e lo facciamo perché queste memorie e documenti servano soprattutto per i più giovani, affinché non dimentichino da dove provengono.

Dialoghi Mediterranei, n. 50, luglio 2021

[*] Il mio affettuoso ringraziamento per le notizie che mi hanno consentito di completare il quadro sui Lumbroso e sui Faldini va ai cugini Marc Lumbroso di Parigi, Henriette Faldini di Parigi, Fabio Faldini di San Paolo, Franco e Alessandro Faldini di Buenos Aires, Franco e Giulio Faldini di Milano.

Note

[1] Si tratta di una delle classi in cui la Torah divide le genti della Terra di Israele. Appare, nella legge giudaica, come una classe con pieni diritti e doveri. Cfr. Lattes, 1938.