Torna in Sicilia pochi mesi dopo l’indagine sulla morte della parrucchiera Nunziatina Bellofiore, torna nella sua Pizzuta la filologa Rosa Lentini, a indagare, insieme con la madre, Evelina Cancemi, sul caso complicato di due delitti commessi quasi cinquant’anni fa, nel 1974, e sui quali gli organi competenti al tempo non erano riusciti a fare luce, lasciando impuniti i responsabili dei due crimini e soprattutto senza giustizia le vittime e i loro familiari. Ed è il ristabilimento della giustizia, la riparazione di un duplice e forse triplice, se non di più, torto rimasto impunito che preme e sta a cuore a Rosa Lentini. Torna, perché sollecitamente chiamata dal compare, ex comandante, Ciccio Drago, il quale le ha annunciato che è venuto in possesso di tre lettere riguardanti quei delitti caduti nel dimenticatoio della giustizia di Stato; lettere che sono, secondo lui, degne di considerazione e di attente ricerche, allo scopo di far luce su quei delitti.

La filologa, donna ricca di spirito ironico, amante della vita in tutte le sue sfaccettature, quasi cinquantenne ormai e priva di inibizioni, è contenta di tornare a Pizzuta, sua città d’origine, anche perché l’ambiente accademico milanese continua a deluderla, e lei sente il bisogno di prenderne le distanze, per ritrovare la sua intima autonomia di persona libera, così come l’ha cercata e avuta da una persona dalla quale ha preso le distanze, precisamente l’avulso, come lei definisce il marito dal quale è separata, e pure da Giulia, la figlia, con la quale pare si sia consolidata oramai una sorta di silenziosa, malcelata sfida tra femmine in competizione tra loro.

Torna Rosa Lentini, come ci viene raccontato nel nuovo romanzo di Nino Motta, Ragazze troppo curiose (Bompiani 2022), dopo il successo conseguito pochi mesi prima con le indagini sulla morte misteriosa di Nunziatina Bellofiore, la parrucchiera di Pizzuta, narrate nell’omonimo romanzo. Questa volta la filologa viene, per indagare sull’uccisione di Angelo Valvo, un ingegnere che, fallito come costruttore, dal Ragusano è finito a vivere a Pizzuta, dove fa l’antiquario con un negozio in piazza Regina Elena. All’omicidio Valvo pare sia connesso quello della giovane cronista Wanda Girlando, che indagava sul delitto Valvo, scrivendone sul quotidiano siracusano “L’Orecchio di Dionisio”.

Quello che si capisce presto è che Valvo fosse un personaggio assai strano, inquieto, legato strettamente agli ambienti della destra eversiva dei drammatici anni Settanta, pericolosamente legato a personaggi dalla storia inquietante, come quel Vittorio Valle assai vicino e “fedelissimo” al golpista Junio Valerio Borghese, il cui nome, per devozione da militante, aveva dato al proprio figlio. Attorno all’ambiente cui faceva capo Angelo Valvo si dipana l’intera matassa dell’indagine condotta da Rosa Lentini con la preziosa assistenza della madre e la collaborazione fattiva del compare Drago. Sarà un’indagine lunga e assai articolata, che da Gallina, la contrada pizzutese teatro del delitto Valvo, e da Ortigia, precisamente dal piazzale antistante il carcere borbonico, teatro del secondo delitto, porterà le due intrepide donne detective in giro per le due province di Siracusa e Ragusa, in cerca di notizie e di confronti con i testimoni, ancora viventi di quei crimini, finalmente disposti, ciascuno per propri motivi personali, a parlare, dichiarando, pur dopo tanti anni, quanto sanno sui delitti e agevolando pertanto le conclusioni positive e chiarificatrici cui giungeranno le accurate indagini delle due donne.

Dalle indagini verrà fuori un quadro complessivo che dimostra come certe realtà locali siciliane in realtà fossero collegate a quelle più ampie di respiro nazionale e che ancora una volta, babbe o non babbe che fossero le province del sud est siciliano, la Sicilia è parte reale, non soltanto metaforica, di una certa Italia ormai tutta pervasa dalla sciasciana linea della palma.

A dare spazio, in questo romanzo, all’azione di Rosa Lentini è l’autore, Nino Motta, che, come si sa, è l’eteronimo di Paolo Di Stefano, il quale con la stessa firma aveva licenziato il precedente romanzo La parrucchiera di Pizzuta. Circa il ricorso all’uso di pseudonimi ed eteronimi Mario Baudino, recensendo Ragazze troppo curiose, e facendo riferimento alla scrittrice statunitense Joyce Carol Oates circa« la necessità o il mero desiderio di creare una gerarchia di identità pubbliche all’interno della propria ispirazione artistica», ha scritto che Di Stefano-Motta, «riparato dal pur trasparente velo dello pseudonimo, che gli consente forse una certa maggiore licenza e libertà immaginativa, si lascia andare a un gioco linguistico e persino comico decisamente godibile»[1].

Io credo che in Paolo Di Stefano il ricorso all’eteronimia, non perciò esattamente alla pseudonimia, abbia radici lontane e più profonde che non quelle inerenti «alla maggiore licenza e libertà immaginative». Un dato illuminante, in questo senso, è il fatto che anche in questi lavori, che comunemente si ascrivono a una letteratura di genere, Di Stefano-Motta opera una ricerca andando a ritroso nel tempo, nella memoria, tra le carte e i documenti scritti. Ciò l’autore ha fatto anche in altri lavori precedenti in modo diretto, sul terreno della memoria personale a familiare, in una sorta di autobiografismo problematico e, sia pur letterariamente trasfigurato, sempre aperto a nuovi sviluppi. In questi gialli sui generis c’è ancora ricerca, svolta andando a ritroso su fatti avvenuti decenni prima, ricerca effettuata per interposta persona indagatrice e/o ricercatrice, quella di Rosa Lentini.

A segnare la stretta comune linea ispiratrice fra Di Stefano e Motta, al di là delle classificazioni dei generi, è il fatto che i due registri letterari sono più imparentati e simili di quanto non si pensi, se, per esempio, si volesse affermare che qui si tratti di pura e semplice letteratura di genere, buona a intrattenere e divertire il lettore viziato di questi anni, di quel genere, per intenderci che oggi va di moda e sollecita l’editoria: gialli di ogni tipo e sfumatura, noir e quant’altro sia funzionale al trend editorial-commerciale galoppante, da Camilleri in poi, senza freni e senza limiti di sorta, anzi con l’avallo delle case editrici, che non si peritano di somministrare panem et circenses al lettore cosiddetto comune, per che la gente, che sua guida vede/ pur a quel ben fedire ond’ella è ghiotta,/ di quel si pasce, e più oltre non chiede[2].

Intanto c’è da dire che l’autore nominale del libro, Nino Motta, viene dall’altro filone di romanzi di Di Stefano, precisamente da Tutti contenti, dove la ricerca, quasi un’indagine condotta a ritroso, era di fondamentale importanza esistenziale per il protagonista, il quale dentro di sé portava patemi, dubbi e sospetti per lui inquietanti e tormentosi, nello specifico intorno alla morte del compagnetto Santino Rocco, deceduto per un incidente sul quale Nino sentiva oscuramente pendere la propria responsabilità. Nino era sceso dal nord, dopo tanti anni, per un bisogno di chiarezza per lui divenuta ormai irrinunciabile, una chiarezza esistenziale come quella con cui un po’ tutti abbiamo a che fare e dalla quale non è probabilmente esente Paolo Di Stefano, il quale in varie occasione ha dichiarato che Nino Motta è il personaggio dei suoi romanzi nel quale si riconosce di più e che egli per questo predilige; quella stessa chiarezza che sta a fondamento della discesa agli inferi che è il romanzo Noi [3], ma che era già nel romanzo d’esordio Baci da non ripetere, in Azzurro troppo azzurro recentemente ristampato, nella Catastrofa, in Giallo d’Avola etc… Una ricerca che, forse per le radici giornalistiche dello scrittore, è parte consustanziale della scrittura narrativa di Di Stefano e si sviluppa continuamente in una sorta di rendiconto personale mai pienamente soddisfatto e perciò mai completato né finito, e quindi sempre suscettibile di ulteriori passi in avanti e fasi di aggiornamento.

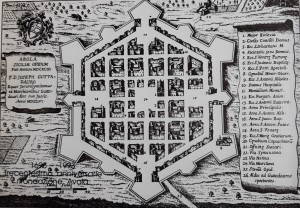

Oltre al nome – e nel nome, come si sa, risiede biblicamente l’identità sostanziale dell’uomo – di Nino Motta, in comune con l’uno autore e l’altro dei due versanti letterario-narrativi di Di Stefano, c’è poi anche il luogo che fa da imprescindibile baricentro ai romanzi dello scrittore; c’è la letteraria Pizzuta, che altro non è che la reale Avola, città natale di Di Stefano e punto apicale di riferimento dei romanzi più importanti di questo scrittore.

Infine, cosa di massima rilevanza, il lettore nei romanzi di Nino Motta assiste allo snodarsi di una specie di transfert personale di Di Stefano nella professoressa Rosa Lentini. Questa è una filologa, come Di Stefano, e come lui applica, con trasporto interiore connaturato e con rigore scientifico, le regole della filologia in questo romanzo, come del resto nella Parrucchiera di Pizzuta, in modo esplicito e programmatico. Basta solo richiamare qui l’attenzione alle lezioni che al riguardo la protagonista impartisce, tra il serio e il faceto con grande sottigliezza ironica, alla signora Evelina, sua madre, cui spiega, fra le altre cose, anche che la filologia si può fare pure in cucina, argomento, questo, al quale la studiosa aveva dedicato tempo prima una conferenza dal titolo Filologia della pizza. E Filologia della pizza è il titolo che Motta dà al capitolo 7, il quale si apre con una piacevolissima, ma altrettanto scientificamente documentata, disquisizione, che merita di essere riportata per intero, perché dà la cifra dell’incastro incisivo tra autobiografismo e trasposizione letteraria nel trio venutosi a creare con Di Stefano, Motta e Rosa Lentini:

Il poco che Rosa ricordava di quella vecchia conferenza era più che sufficiente per esaudire la curiosità di sua madre e prese a parlarle con calma:

“Se filologia significa in generale amore per il testo originale e per la parola giusta, la mentalità filologica può valere anche per la pizza.”

“E allora spiegami un poco ‘sta pizza filologica”.

“Filologia in cucina è andare a cercare come è nata la pizza, che cos’era esattamente e da dove viene la parola che la designa, cioè perché diciamo ‘pizza’ per dire questa cosa qui”.

Rosa indicò la Margherita che le stava sotto il naso.

“Cercare sempre la verità?”

“Meglio, ristabilire una verità o avvicinarsi alla verità storica”.

“Se c’è una verità”.

“Naturalmente, se c’è. Per esempio, qualcuno sostiene che un certo Raffaele Esposito, cuoco della trattoria Brandi di Napoli, nel 1889 creò la Margherita in onore della regina Margherita di Savoia, che quell’anno visitava la città. E tutti dicono che la pizza è nata in quell’occasione ufficiale e che la Margherita è la regina e la prima delle pizze. Ma la verità storica è che la pizza esisteva già, era un piatto povero, una focaccia, tant’è vero che lo scrittore francese Alexandre Dumas padre…”

“Quello dei Tre moschettieri”

“Proprio lui, che aveva vissuto a Napoli e che era esperto di gastronomia, in un libro se ben ricordo del 1840 parlava già della pizza descrivendola come una specie di schiacciata rotonda, fatta con la stessa pasta del pane. Ti risparmio le tante varietà che elencava, per esempio quella con il pesce”.

“Noi la chiamiamo ‘a ‘mpanata ri pisci. ‘A scacciata è quella con pomodoro e basilico o con acciuga e capperi… coperta solo con qualche striscia di pasta. Anche noi facciamo…”

“Lo so, ma’, lo so”.

“Piaceva tanto a tuo padre”.

“La Margherita fatta per la regina era tricolore come la bandiera: il rosso del pomodoro, il bianco della mozzarella, il verde del basilico, ma la pizza c’era già. E questo ce lo dice la filologia, con documenti e testi”.

“La filologia della pizza”.

“Appunto, il termine pizza è antico”.

Constatando, da una inequivocabile espressione della bocca, che sua madre ne aveva abbastanza di questioni filologico-culinarie, Rosa saltò diversi paragrafi e si dilungò, ma solo col pensiero, sulla bizzarria dell’origine delle parole: “pizza” da “pinzare”, cioè pestare, da cui la “pinsa”, cioè la focaccia dei laziali? Oppure “pizza” deriva da una parola alto-tedesca che significava pezzo di pane, boccone? La seconda ipotesi, considerò, sarebbe alquanto assurda; la pietanza più italiana chiamata con un nome tedesco… Pizza come pazzia? si chiese. E si spinse a riflettere sulla lieve differenza fonetica tra pensare e pinsare: la pizza potrebbe dunque avere a che fare con il pensiero? Portandosi alla bocca il primo triangolo di Margherita, provò ad associare il sapore caldo di pomodoro, pasta, mozzarella e origano con la meditazione, ma Rosa immaginò che se quell’accostamento non produceva niente di particolare, era per colpa dell’origano, che non doveva essere un ingrediente originale, cioè filologico.

“Forse al posto dell’origano ci vorrebbe il basilico,” disse sua madre.

“Pinsare e pensare, pinsare è pinsare,” si lasciò sfuggire Rosa.

“Che stai dicendo?”

“Sto dicendo che la pizza ti fa leggere nel mio pensiero”.

“Certe volte non ti capisco, Rosa,” biascicò Evelina masticando con piacere [4].

Qui Di Stefano, come in altri luoghi del romanzo [5], sotto l’eteronimo di Nino Motta, per l’interposta persona della professoressa protagonista, può sbizzarrirsi a impiegare, e mettere a frutto sul piano narrativo, le sue conoscenze di metodologia filologica, applicandola, da degno allievo di Dante Isella, di Cesare Segre, maestro e amico [6] e di Maria Corti [7], alle ricerche che formano la trama di questo poliziesco di tipo anomalo, anche perché sbocciato, nella dinamica dei fatti qui presi in considerazione e in analisi, in ritardo nei tempi e con un andamento a ritroso nel tempo.

Insomma, quello che metodologicamente negli altri romanzi, forse a causa dell’ipoteca dell’autobiografismo contingente e imprescindibile, era semanticamente implicito e stilisticamente condizionato, se non proprio forse persino obbligato, in questi due romanzi, che all’apparenza sembrano leggeri, è invece esplicitato e impiegato quasi come in una sorta di gioco rilassante e aperto a tutti gli aspetti della vita, eros incluso, su un registro di velata ed elegante ironia, di cui si fa interprete perfetta la protagonista e alla quale perciò la penna di Di Stefano può liberamente lasciarsi andare. Credo che, scrivendolo, si sia anche divertito, a differenza che con gli altri romanzi, nei quali – vero, in effetti, continuum narrativo –, la tensione creativa gravava pesantemente, per ovvi motivi autobiografici, sull’autore, che a tale peso soggiaceva consapevolmente e perciò anche sofferentemente. Anche se c’è da precisare che pure in questo romanzo abbondano, pur sotto una luce diversa, riferimenti velati, qua e là sparsi, ai familiari di Di Stefano, come, per esempio, quello inserito in un cameo dedicato al padre, Vannuzzo, professore di liceo, evocato nella figura del defunto marito di Evelina: «e padre di Rosa, professore di lettere al liceo, esemplare moralità, appassionato di autori classici sin da giovane: don Ciccio se lo ricordava bene al ginnasio e al liceo, era un suo compagno, quel ragazzino diligente e malinconico, forse infelice»[8]. Come non pensare poi che nella signora Evelina e nella grazia intelligente con cui lei si rapporta con la figlia filologa si profili l’immagine di Dina Confalonieri, la madre dello scrittore, lei, recentemente morta, che ha sempre seguito e incoraggiato il figlio [9], nelle cui doti umane e culturali ha sempre creduto, assecondandolo perciò e sostenendolo? [10]. Evelina Cancemi riflette pari pari le qualità umane relazionali e l’apertura alla curiosità culturale della Dinuzza che in Noi si rivelava ago importantissimo di una bilancia familiare in continuo, dinamico surplace emotivo ed esistenziale, della Dinuzza che in privato raccomandava al figlio: Scrivi, Paolo, scrivi. È un romanzo la storia della nostra famiglia [11]. Il parallelismo tra madre e figlio nella vita quotidiana attraverso i marosi della vita si è, a un certo momento, per forza di cose, per abundantiam rerum et cordis, trasferito sulla pagina letteraria in un modo dapprima velato e poi esplicito, in particolare in Noi e nei due gialli anomali, La parrucchiera di Pizzuta e ora Ragazze troppo curiose.

Dina Confalonieri è un personaggio intrinsecamente letterario, non perché così l’abbia creato l’arte del figlio Paolo con la collaborazione dei fratelli, in particolare con Claudio, e soprattutto con Vannuzzo, suo padre, ma perché personaggio lo è di suo con la sua statura di donna forte. Semmai le cose stanno al contrario. È lei che ha gettato le basi, per creare il figlio letterato grazie al dono, che lei non aveva avuto, della scrittura creativa.

Dina Confalonieri è un personaggio intrinsecamente letterario, non perché così l’abbia creato l’arte del figlio Paolo con la collaborazione dei fratelli, in particolare con Claudio, e soprattutto con Vannuzzo, suo padre, ma perché personaggio lo è di suo con la sua statura di donna forte. Semmai le cose stanno al contrario. È lei che ha gettato le basi, per creare il figlio letterato grazie al dono, che lei non aveva avuto, della scrittura creativa.

Superfluo, infine, accennare al rapporto di odio-amore dello scrittore per la città natale, un rapporto che negli anni si è via via andato stemperando e chiarendo, dando frutti fecondi sul piano relazionale e su quello creativo-letterario, essendo Avola, malgrado tutto [12], con la sua gente, le sue vie, le sue piazze, le sue case, perfino le porte delle sue case, la sua storia, il cuore eternamente pulsante nella vita e nell’opera di Di Stefano [13].

In altri termini, a me pare che con le ricerche di Rosa Lentini, oltre che ricomporre con animo rasserenato il suo problematico rapporto intimo con la città d’origine, Di Stefano sia riuscito a stemperare anche le durezze che si portava dietro e a dipanare un po’ la complessità delle problematiche che, tra memoria storica e pendenze antropologico-familiari, ha affrontato negli altri romanzi, con la forza liberante del gioco letterario – se la letteratura non è da intendersi come menzogna, giusto il pensiero di Giorgio Manganelli [14], la menzogna, se non proprio la diserzione, aiuta comunque ad alleggerire la pesantezza dei giorni come talvolta fanno le bugie –, che solo per coincidenza e per salutare avventura somiglia alla letteratura di genere che va di moda in questi anni. Insomma, malgrado le apparenze, in Nino Motta continua a camminare e indagare il Di Stefano, cui la misura esistenziale e creativa raggiunta col romanzo Noi si direbbe, a questo punto, non ancora colma e perciò ancora suscettibile di ulteriori, necessari sviluppi.

Era, questo, comunque, un passo obbligato, che, sul piano esistenziale, da narratore e da filologo esperto qual è, Paolo Di Stefano aveva impellente bisogno di fare, per sedare dentro di sé il magma che da sempre gli ribolle e che cerca di dominare e irreggimentare, nonché per trovare, come avrebbe detto Vincenzo Consolo, «le parole, il tono, la cadenza e raccontare, sciogliere il grumo dentro…dare ragione a tutto quel dolore»[15].

Se l’autore di novelle Franco Sacchetti aveva regalato un po’ di leggerezza al lettore dei suoi difficili tempi col narrare la storiella del cappone diviso per gramatica, ora, in tempi non meno difficili per sé e per tutti, con le lezioni di filologia della pizza, per interposta persona, Di Stefano attraversa il buio perenne in cui giace la memoria storica e offre un momento di amara leggerezza a sé stesso oltre che al lettore, facendo, pur nel rigore dell’assunto, sapiente uso dell’ironia e dell’autoironia. Non davanti a letteratura di genere ci troviamo con Ragazze troppo curiose, bensì a letteratura tout court, senza particolari stigmi, poiché tramite Pizzuta, Motta, Rosa Lentini, Evelina Cancemi, la persona di Paolo Di Stefano c’è ancora tutta, come nei precedenti romanzi, dei quali i due “gialli” sono una variegata, forse rilassante, integrazione. E aggiungo, di conseguenza, che forse questo libro si presta bene a diversi livelli di lettura.

Dialoghi Mediterranei, n. 57, settembre 2022

Note

[1] M. Baudino, Che cos’è un’indagine se non “filologia applicata all’esistenza”?, in www.Il Libraio.it, 14 giugno 2022.

[2] Dante Alighieri, Purgatorio, XVI, vv. 100-102.

[3] Cfr. S. Burgaretta, La poesia che scioglie i nodi sul filo rosso di un dialogo tra vivi e morti, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 46, 1 novembre 2020, www.istitutoeuroarabo.it; poi in “Pentelite”, n. s.,a. VI,n. 5, 2021: 9-16.

[4] N. Motta, Ragazze troppo curiose, Bompiani, Milano 2022: 35-37.

[5] Ivi: 45-47; 96-97

[6] P. Di Stefano, Noi, Bompiani, Milano 2020: 595.

[7] Ivi: 122 e 145.

[8] Ivi: 70.

[9] Ivi: 18: …le parole di nostra madre che mi parlava e mi parla ancora al telefono tutte le mattine. Le piace ricordare e a me piace ascoltarla…

[10] Ivi: 17; cfr. S. Burgaretta, cit.: 10.

[11] Ibidem.

[12] Cfr. N. Motta, cit.: 94.

[13] Ivi:.42 e 126.

[14] G. Manganelli, La letteratura come menzogna, Adelphi, Milano 2004.

[15] V. Consolo, Nottetempo casa per casa, in Idem, L’opera completa, i Meridiani Mondadori, a cura di G. Turchetta, Milano 2015: 755.

______________________________________________________________

Sebastiano Burgaretta, poeta e studioso di tradizioni popolari, ha collaborato con Antonino Uccello e, come cultore della materia, con la cattedra di Storia delle Tradizioni Popolari dell’Università di Catania. Ha curato varie mostre di argomento etnoantropologico in collaborazione col Museo delle Genti dell’Etna, con la Villa-museo di Nunzio Bruno, con la Casa-museo “A. Uccello”, col Museo teatrale alla Scala di Milano. Ha pubblicato centinaia di saggi e articoli su quotidiani, riviste e raccolte varie. Tra i suoi volumi di saggistica: Api e miele in Sicilia (1982); Avola festaiola (1988); Mattia Di Martino nelle lettere inedite al Pitrè (1992); Festa (1996); Sapienza del fare (1996); Retablo siciliano (1997); Cultura materiale e tradizioni popolari nel Siracusano (2002); Sicilia intima (2007); La memoria e la parola (2008); Non è cosa malcreata (2009); Avola. Note di cultura popolare (2012); Verbumcaru (2020); Riti e usanze popolari ad Avola (2021); Alle soglie del tèmenos (2021); I giorni del corona (2021); La giostra delle apparizioni (2021).

______________________________________________________________