Quando ero ragazzo, la filosofia era una “disciplina” scolastica riservata agli alunni dei licei e – in dosi ridotte – degli istituti magistrali. Anzi, per essere ancora più precisi, la filosofia non era neppure filosofia, ma storia delle filosofie occidentali: raccontata ora in maniera manualistica (imperava il testo appena decente di Eustachio Paolo La Manna), ora con qualche punta di erudizione supplementare, comunque su un registro comunicativo noiosamente soporifero.

Alcuni studenti della mia generazione – e delle generazioni più giovani – si sono chiesti se l’attività che aveva dato senso all’esistenza di Platone e di Epicuro, di Agostino e di Cartesio, di Spinoza e di Kant, di Croce e di Maritain…meritasse la fine ingloriosa di un pacchetto di “tesi” che un docente consegnava agli allievi disposti a diventare, a loro volta, docenti per consegnarlo ad allievi disposti, a loro volta, a diventare docenti. Si sono chiesti, insomma, se non potesse avvenire come con i medici o i geometri o gli idraulici che diventano tali per relazionarsi, soprattutto, con non-medici; con non-geometri; con non-idraulici.

Così, in Germania prima, in molti Paesi dei vari continenti dopo, la filosofia ha deciso di diventare sempre più un’attività a servizio dei non-filosofi (di professione). A tale scopo ha dovuto ristrutturarsi almeno da due angolazioni.

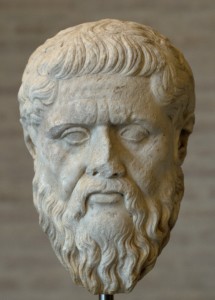

La prima: senza cessare di essere memoria storica delle filosofie precedenti, riscoprire e accentuare il carattere esplorativo, creativo, originale di cui parlava già la VII Lettera attribuita a Platone là dove si sosteneva che filosofare è sfregare due pietre (due interlocutori) sino a quando, ogni tanto, scocchi una scintilla inedita. Dunque: filosofare è essenzialmente dialogo, confronto, dialettica (e solo preliminarmente e strumentalmente bibliofilia, esegesi).

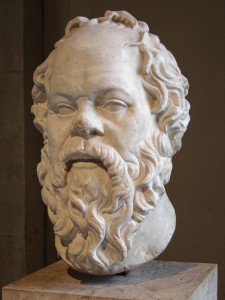

La seconda: senza cessare di essere ricerca rigorosa tra specialisti, ritrovare il coraggio di lasciare le zone protette (aule scolastiche e universitarie) e ritornare nelle piazze e nei mercati come ai tempi di Socrate e di Diogene il Cinico. Non solo per condividere – come Gramsci e Simone Weil – la vita degli operai nelle fabbriche e dei braccianti agricoli nei campi, pensando per loro, ma anche e soprattutto pensando con loro: con-filosofando con chi ne ha tanto più necessità quanto meno opportunità. Dunque, senza rinunziare alla propria identità professionale, non appiattirsi sul ruolo di maestro che insegna ma imparare a farsi interlocutore paritetico: al di là della stessa figura (letteraria, se non storica) di Socrate – che faceva finta di essere più ignorante di quanto si ritenesse effettivamente per guidare l’altro a “partorire” idee vere – mettersi davvero alla ricerca insieme al non-filosofo (di professione) per capire questa o quella tematica prepotentemente imposta dalle tragedie della vita individuale e collettiva.

Ma dove va, e come si veste, la filosofia quando esce dai ranghi istituzionali-accademici? Una risposta (articolata, anche se inevitabilmente incompleta: il mondo – non solo occidentale – pullula in questo settore di sperimentazioni anche fantasiose) si trova nel libro di Oscar Brenifier, Filosofare come Socrate. Teoria e forme della pratica filosofica con i bambini e con gli adulti (Ipoc, Milano 2015).

Un primo capitolo ha carattere fondativo, o epistemologico, su cosa intendere in generale per “pratica filosofica”. Nell’ottica dell’autore, si tratta di ripartire dall’ «essenza del filosofare» secondo Platone (o secondo una certa interpretazione problematica di Platone): «andare al di là della nostra stessa opinione personale», spezzare la doxa privata per aprirsi a idee più ampie e comprensive. Su questa base, ogni «pratica filosofica […] consiste nell’esercitare il pensiero nel senso dello sdoppiamento, come un dialogo con se stesso, con l’altro, con il mondo, con la verità». Tale “processo filosofico” necessita della «alterità per costituirsi come pratica» e, in concreto (ma qui, senza che sia citato, Hegel sembra subentrare a Platone come lume di riferimento), si articola in «tre operazioni: l’identificazione, la critica e la concettualizzazione». «Se identificare significa pensare l’altro a partire da se stesso e criticare significa pensarmi a partire dall’altro, concettualizzare significa pensare simultaneamente a me stesso e all’altro». Forse l’orizzonte così evocato appare troppo soggettivo, coscienziale, o, nell’ipotesi migliore, appena inter-soggettivo: ma, se la mia impressione è corretta, non ci sarebbe da stupirsene. I filosofi moderni siamo ancora, quasi tutti, condizionati dalla paternità cartesiana e dal suo “Cogito” fondativo.

Come prima esemplificazione di una “pratica filosofica” Brenifier sceglie – opportunamente – la consulenza filosofica (in assetto duale) e le dedica per intero il secondo capitolo. L’approccio è tanto originale quanto rischioso: aprire uno studio di consulente filosofico e rendersi disponibile ad accogliere consultanti significherebbe, innanzitutto e radicalmente, disporsi a “consolare” (sia pure con modalità e tonalità specifiche della filosofia rispetto alla religione, all’arte o alla psicologia). Consolare di che? Di dover morire. L’ipotesi, che spiega l’identificazione di questo scopo, è che «ogni schema metafisico, cosmologico, sociologico o di qualsiasi altro tipo non è altro che il tentativo di fornire un significato all’esistenza umana e placare il dolore morale connesso alla coscienza e al sentimento della finitezza».

Si tratta di una prospettiva molto opinabile: se la consulenza filosofica è un’attività filosofica, come attribuirle una finalità che non sia la ricerca spassionata della verità? Di conseguenza: come stabilire a priori che filosofando arriverò a conclusioni confortanti e non, piuttosto, alla disperazione qualora dovessi convincermi dell’assurdità radicale e globale del Tutto in cui sono immerso? Brenifier parla di «fornire un significato all’esistenza umana»: ma si tratta di fornirlo nel senso di produrlo, inventarlo, attribuirlo o nel senso di scoprirlo al di là dei veli dell’insensatezza della natura e soprattutto della storia? In questo secondo caso, la filosofia mi sarebbe di conforto; nel primo, per nulla. In ogni ipotesi, vige a mio parere l’ammonimento hegeliano che la filosofia non debba essere consolatrice a tutti i costi. Essa preferisce la più amara delle verità alle più dolci delle menzogne.

Non minori perplessità suscitano i modi ‘bruschi’ con cui Brenifier suggerisce al consulente di condurre un colloquio di consulenza: mettere in crisi il consultante, mostrargli la debolezza delle sue opinioni, l’infondatezza dei suoi presupposti, l’insostenibilità delle sue contraddizioni logiche…Come scrive – nel saggio (al solito acuto) che chiude, a mo’ di post-fazione, il volume – Davide Miccione (I lineamenti di una tassonomia possibile nell’ambito della consulenza filosofica), «il dialogo in Brenifier non è quello empatico e rotondo del counseling, quello morbido post-psicoterapeutico, post-ermeneutico, post-buberiano a cui siamo abituati, quanto quello indagatorio e privo di riguardi del Socrate giovanile, quello del parresiasta, che ha molto dell’interrogatorio o della disputatio o persino della, seppur pacifica, inquisizione».

Inoltre – come è stato notato in uno scambio proprio su questo testo fra Vesna Bijelic e Luca Borrione – nella prospettiva di Brenifier, nonostante «la fondamentale centralità del negativo» da lui enfatizzata, «il consulente interroga e l’ospite risponde, ma dei due solo quest’ultimo è in effettiva ricerca filosofica ed esistenziale. L’idea che permane, infatti, è che il filosofo consulente sia già risolto e ben sicuro della propria verità, per nulla desideroso di una propria trasformazione. Il negativo sembra, insomma, segnare solo l’ospite. Non il filosofo» (“Phronesis”, anno XIII, numero 23-24: 99-100). Laddove, invece, «il filosofare comincia nella ricerca delle verità nuove ed, eventualmente, delle conferme di quelle vecchie. Questo vuol dire che il filosofo consulente ha più strumenti di ricerca, non che è più vicino alla verità» (ivi: 101).

Il colloquio “a due” – entrambi accomodati su due poltrone, nessuno steso su un lettino! – non è l’unica “pratica filosofica” possibile. Perciò l’autore dedica il terzo capitolo ai “caffè filosofici” che vertono o su un tema preannunziato o su un tema che qualcuno dei presenti, in apertura, propone agli altri ricevendone approvazione. Dopo averne elencato le poche e semplici regole di funzionamento (ogni partecipante parla dopo aver chiesto e ottenuto il permesso dal filosofo-animatore; nessuno è autorizzato a interrompere chi sta parlando; il filosofo-organizzatore può «limitare il tempo dei singoli discorsi, o tornare a centrare lo sviluppo del dibattito, o spiegare una proposizione troppo contorta ecc., ma non dovrà mai tentare di usare la posizione di relativa autorità che il gruppo gli ha concesso per imporre una qualsiasi visione personale»). Tra le molte osservazioni che Brenifier espone in proposito, ne sottolineo due.

La prima riguarda le qualità del filosofo che si incarica di gestire un caffè filosofico: «Da un lato deve possedere una grande ampiezza di sguardo, dall’altro una certa cultura filosofica e una certa capacità di mettersi al posto dell’altro, tanto da interpretare le problematiche che vanno esprimendosi o da esplicitare i temi che vanno nascendo, o per dar loro una elaborazione più pedagogica, legando il concetto a cui si fa riferimento alle esperienze vivide dei presenti. In questo senso non sono molto sicuro che la formazione tradizionale dei professori di filosofia sia sufficiente per soddisfare tutte queste condizioni. Coloro che sono capaci di realizzare tutti questi compiti in forma soddisfacente lo riescono a fare per ragioni che solo loro conoscono».

La seconda osservazione del filosofo francese riguarda la elasticità del modulo “caffè filosofico”, per cui esso si lascia reinventare in versioni disparate: «Alcune varianti più particolari del caffè filosofico utilizzano il ricorso a un film. [...] E lo stesso si può organizzare in teatro, dopo un’opera teatrale, in cui si invitano gli attori e il regista a partecipare a un dibattito successivo. Oppure si possono invitare altre persone perché, a partire dal proprio campo professionale specifico (come l’ambito della giustizia, dell’arte o dell’insegnamento) tentino di iniziare un dibattito filosofico con i partecipanti». Più arduo «promuovere dibattiti con giovani con difficoltà educative e sociali»; «infine, sempre dentro l’ambito di influenza dei caffè filosofici, poiché ne condividono lo spirito, si sono creati intorno a essi un certo numero di riviste, scritte dai loro lettori, e una serie di programmi radiofonici in emittenti locali».

Mentre la trama del caffè filosofico è costituita da una libera discussione – libera ma, se i partecipanti sono maturi, con una certa connessione fra un intervento e l’altro, altrimenti scade a chiacchierata da caffè – un “laboratorio filosofico” è più strutturato. Come spiega Brenifier nel capitolo quarto, dedicato a quest’altro format di pratica filosofica, esso si differenzia da una conversazione in cui «il movimento della riflessione scivola» senza una méta perché mira a qualcosa di preciso: «come in un laboratorio di pittura, si tratta di produrre. Intendiamo per “produrre” il processo di confronto con una materia per conseguire un risultato. Solo che la materia dell’attività filosofica non è il colore né l’ordito ma il pensiero individuale, tanto orale quanto scritto». Innumerevoli le conseguenze, prima fra tutte che – laddove in un assetto di libera discussione si può adottare il ruolo di osservatore o di mero ascoltatore – «ogni persona che partecipa a un laboratorio filosofico deve tenere conto che va a partecipare a un gioco, dunque non si assiste a un laboratorio semplicemente per vedere come giocano gli altri. L’animatore, chiaramente, sarà responsabile del fatto che i partecipanti si impegnino o meno nel laboratorio e, pertanto, dovrà comportarsi in maniera sufficientemente sottile da non intimidire coloro che mostrano una certa reticenza a “toccare la palla”».

Sinora è stato sottinteso che le “pratiche filosofiche” illustrate coinvolgano o adulti o adolescenti istruiti. Ma, pertinentemente, Brenifier ricorda che da decenni c’è tutto un fiorire di esperienze di filosofia con bambini dalla scuola materna (4-5 anni) alla scuola elementare (10-11 anni). Troppo presto? La domanda andrebbe, a suo parere, capovolta: «Non è troppo tardi per cominciare a filosofare quando uno ha già diciassette o diciotto anni?». Ovviamente non si tratta di spiegare agli innocenti, incolpevoli, minori l’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio o Essere e tempo, ma di proporre loro delle attività in cui la filosofia venga spogliata dagli «elementi specificamente culturali ed eruditi che ne costituiscono l’occasione o l’eccipiente» e concepita come «uno strumento per mettere alla prova noi stessi» da almeno tre punti di vista:

a) intellettuale: «comprendere che il pensiero e la conoscenza non sono qualcosa che cade dal cielo già compiuto, ma che sono gli individui coloro che lo producono esprimendo le proprie idee. Il pensiero è una pratica, non una rivelazione. Al contrario, se abituiamo i bambini fin da piccoli a credere che il pensiero e la conoscenza consistano fondamentalmente nell’apprendimento e nella ripetizione delle idee dell’adulto (idee già fatte), è assai poco probabile che un giorno apprendano a pensare per conto proprio, se non per puro caso»;

b) esistenziale: essere messi in condizione di sperimentare, sin da piccoli, che si può «rischiare di emettere giudizi senza sapere con certezza o sicurezza se sono la risposta corretta che l’insegnante si attende da noi; arrischiarsi a confrontarsi con gli altri senza sapere chi abbia ragione; accettare che l’altro (nostro simile) possa avere qualcosa da insegnarci senza che nessuna istituzione gli abbia conferito alcuna autorità in tal senso». Insomma essere avviati sul sentiero che segna il confine tra due baratri: l’altezzosa svalutazione degli altri e la profonda disistima di sé stessi;

c) sociale: destrutturare la «tendenza intellettuale individualista che la scuola promuove in modo naturale, spesso senza che gli insegnanti ne siano pienamente coscienti, e che tende ad esacerbarsi con il passare degli anni, provocando numerosi problemi e amplificando il punto di vista competitivo del processo “io vinco, tu perdi”. Al contrario, la pratica che noi descriviamo promuove la dimensione del “pensare insieme con gli altri”. Pretende di introdurre l’idea che noi si pensi non contro l’altro o per difenderci dall’altro (perché ci incute timore o perché siamo in competizione con lui) ma grazie all’altro e per mezzo dell’altro».

Il volume si chiude con due capitoli extra-vagantes rispetto alle tematiche annunziate: sia il sesto (Filosofare con i racconti, incentrato sulla figura semi-leggendaria del turco medievale Nassredin) sia ancor più il settimo (Filosofare sulla vita). Il retrogusto che resta sul palato del lettore somiglia all’agrodolce della tradizione culinaria siciliana: un misto di ammirazione per l’originalità di alcuni spunti e di diffidenza verso un autore per il quale – sembrerebbe – le “polemiche” costituiscono (secondo la felice osservazione di Miccione) non solo «un prezzo da pagare senza battere ciglio», come ben sanno i filosofi autentici, ma addirittura, alla Diogene il Cinico, «qualcosa da inseguire» programmaticamente.

Non minore perplessità nasce dalla constatazione che in centoquarantuno pagine il filosofo francese riesce a non citare neppure una sola teoria ‘epistemologica’ della consulenza filosofica, scivolando nella palude denunziata da Miccione: «La consulenza viene purtroppo da anni presentata come se nascesse sempre adesso, come se colui che la presenta l’avesse anche appena fondata. È questo un gravissimo peccato originale (un peccato contro il senso del ridicolo, tra l’altro) dei teorizzatori della consulenza filosofica (oltre a una non comune dimostrazione di egotismo teoretico e umano). Questo peccato è stato presente sin dall’inizio in coloro che (con rare eccezioni, per esempio Ruschmann e soprattutto Pollastri) hanno costruito proposte teoriche della disciplina autoeleggendosi sempre a Talete della consulenza e senza molto curarsi di dare conto, per demolirle o comunque per mostrare la preferibilità della loro proposta, delle altre teorie presenti». Miccione denuncia questa «sorta di monoteismo teoretico» nel caso dei consulenti in generale (che «hanno tenuto presente un solo modello di consulenza filosofica (di solito il proprio)», ma Luca Borrione rivolge direttamente e esplicitamente questa critica a Brenifier, notando che questi «nel praticare la sua filosofia non si metta in discussione, né che, d’altro lato, ritenga di doverlo fare. Questa osservazione mi pare piuttosto evidente anche dalla lettura del libro che fa tabula rasa di ogni riferimento bibliografico della letteratura critica sulla consulenza filosofica» (“Phronesis”, cit.: 102). Un atteggiamento non del tutto logicamente coerente, mi pare, per un autore che vede nel confronto dialettico, persino spietato, con l’alterità l’anima di ogni “pratica filosofica”.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

___________________________________________________________________________

Augusto Cavadi, tra i pionieri della filosofia-in-pratica contemporanea, già docente presso il Liceo “G. Garibaldi” di Palermo, è fondatore della Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone”. Collabora stabilmente con La Repubblica-Palermo. I suoi scritti affrontano temi relativi alla filosofia, alla pedagogia, alla politica, con particolare attenzione al fenomeno mafioso, nonché alla religione, nei suoi diversi aspetti teologici e spirituali. Tra le ultime sue pubblicazioni si segnalano: Il Dio dei mafiosi (San Paolo, 2010); La bellezza della politica. Attraverso e oltre le ideologie del Novecento (Di Girolamo, 2011); Il Dio dei leghisti (San Paolo, 2012); Mosaici di saggezze – Filosofia come nuova antichissima spiritualità (Diogene Multimedia, 2015); Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi (Di Girolamo, 2018).

______________________________________________________________