di Davide Sirchia

Il Giappone è un Paese avente dei meccanismi sociali definiti che, agli occhi di un osservatore proveniente dall’area euro-mediterranea, possono apparire, invece, contraddittori. Quando oggi si pensa al Giappone, si fa riferimento ad un mondo altamente tecnologico, o a quello che viene raffigurato nei manga, oppure a un mondo i cui sapori e profumi vengono rievocati dal sushi.

Ma il Paese del Sol Levante è anche quel mondo in cui, per esempio, la viabilità nelle stazioni ferroviarie viene ripristinata molto velocemente in caso di suicidio. Agli occhi occidentali sembra che nella cultura nipponica non venga dato il giusto peso alla scelta di morte di una persona, come se in questa cultura la morte non creasse nessuno strappo nel tessuto sociale.

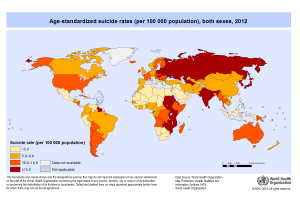

Queste considerazioni grossolane sono il frutto derivato dalla visione euro-cristiana, nella quale la morte, come afferma l’antropologa Billotta, «implica anche una rottura nello status sociale»: in altre parole, in Occidente, viene vissuta con un forte coinvolgimento emotivo da parte dell’intera collettività, perché lede e scompagina le trame che compongono le ragnatele sociali. Inoltre, se questa è l’esito della volontà personale dell’individuo, viene ritenuta quasi “blasfema” nei confronti della vita stessa. In Giappone questa visione non appare così forte: è come se la morte di un individuo non produca effetti o conseguenze sulla collettività, come se viene in qualche misura giustificata e “apprezzata”; tant’è che il Paese viene annoverato tra gli Stati con l’incidenza più alta di suicidi a livello mondiale.

Questa differenza di visioni, così opposte, è dovuta alle pratiche sociali che nel corso dei secoli si sono diffuse e radicate nella popolazione. Questo contributo si pone l’obiettivo di comprendere questo scarto culturale in chiave storico-antropologica, analizzando quei processi che, lungo la storia del Paese hanno portato a concepire il fenomeno sociale del suicidio come pratica per proteggere la dignità di uomo nei confronti della società, rispettando il suo “buon nome”.

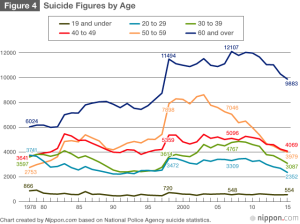

Secondo i dati della National Police Agency, riportati dal sito Nippon.com, nel 2017 hanno deciso di praticare il suicidio 21.321 persone. Dalle analisi svolte dal Ministero dell’Interno giapponese, il suicidio è un fenomeno che riguarda maggiormente le persone di sesso maschile. Dei suicidi consumati nel 2017, il 69.5% infatti erano maschi, mentre il 30.5% erano femmine. In aumento risultano essere anche i suicidi tra i minorenni; nel corso del 2017 si è registrato un incremento del 47% rispetto all’anno precedente con 567 casi registrati (fonte: Inquirer Net). Con 16,8 suicidi ogni 100 mila abitanti – un calo di 0,6 rispetto al 2016 –, il tasso di suicidi in Giappone supera quelli attestati negli altri Stati che compongono il G7: in Francia nel 2013 si registrava un rapporto di 15,1 ogni 100 mila abitanti così come negli USA (13,4 al 2014), in Germania (12,6 sempre al 2014), Canada (11,3 al 2012), Gran Bretagna (7,5 al 2013) e Italia (7,2 al 2012).

Secondo i dati della National Police Agency, riportati dal sito Nippon.com, nel 2017 hanno deciso di praticare il suicidio 21.321 persone. Dalle analisi svolte dal Ministero dell’Interno giapponese, il suicidio è un fenomeno che riguarda maggiormente le persone di sesso maschile. Dei suicidi consumati nel 2017, il 69.5% infatti erano maschi, mentre il 30.5% erano femmine. In aumento risultano essere anche i suicidi tra i minorenni; nel corso del 2017 si è registrato un incremento del 47% rispetto all’anno precedente con 567 casi registrati (fonte: Inquirer Net). Con 16,8 suicidi ogni 100 mila abitanti – un calo di 0,6 rispetto al 2016 –, il tasso di suicidi in Giappone supera quelli attestati negli altri Stati che compongono il G7: in Francia nel 2013 si registrava un rapporto di 15,1 ogni 100 mila abitanti così come negli USA (13,4 al 2014), in Germania (12,6 sempre al 2014), Canada (11,3 al 2012), Gran Bretagna (7,5 al 2013) e Italia (7,2 al 2012).

Gli osservatori del governo individuano tre grandi zone motivazionali che spiegano tale fenomeno: prima fra tutte è quella che definiscono come “Area lavoro”, in quanto il superamento di un determinato numero di ore di lavoro può portare al karōshi, alla “morte per sovraccarico di lavoro”. Altra zona indicata dagli studiosi è quella denominata “Area nuove tecnologie”. Gli studi condotti dalla dott.ssa Jean Twenge, dell’Università di San Diego evidenziano che il 48% dei teenager che restano connessi ad internet almeno cinque ore al giorno sono più propensi al suicidio, rispetto al 28% dei loro coetanei che spendono meno di un’ora al giorno sui loro dispositivi. Inoltre, questi studi hanno confermato che tra i teenager che dedicano molto tempo a smartphone o tablet, sono più diffusi i sintomi della depressione.

La maggioranza degli interlocutori occidentali intervistati collega la pratica del suicidio nell’odierno Giappone con il costume del seppuku, il suicidio praticato dai samurai. Probabilmente, anche questa pratica ormai scomparsa cela le stesse logiche che si innestano oggi nella mente di un individuo che decide di suicidarsi, logiche da ricercare, come sostenuto dai giapponesi intervistati, nelle consuetudini sociali, cioè in quell’insieme di regole non scritte che impongono comportamenti socialmente accettati tra chi appartiene a quel determinato gruppo sociale.

Malinowski affermava che le consuetudini si originano «con la costruzione di un ambiente nuovo, secondario o artificiale. Questo ambiente, che non è né più né meno che la cultura stessa, deve essere continuamente riprodotto, mantenuto e diretto». (Malinowski, 1962: 44). Quindi in consonanza con il pensiero malinoskiano, il diritto può essere considerato una risposta alla necessità di salvaguardare la cultura. Le prime forme di diritto, le consuetudini, rappresentano per l’antropologo un corpus di norme e regole la cui funzione è quella di frenare le inclinazioni umane: «Nel caso di deviazione o violazione, vi sono alcuni mezzi per il ristabilimento dell’ordine e per il soddisfacimento dei diritti non esercitati» (Malinowski, 1962:135). La sua idea di diritto rientra quindi nella sfera del controllo sociale e della coercizione: «Il comportamento umano, per quanto riguarda le sue prescrizioni tecniche, consuetudinarie, legali o morali, deve essere codificato, regolato in azioni e sanzioni» (Malinowski, 1962:131).

Malinowski affermava che le consuetudini si originano «con la costruzione di un ambiente nuovo, secondario o artificiale. Questo ambiente, che non è né più né meno che la cultura stessa, deve essere continuamente riprodotto, mantenuto e diretto». (Malinowski, 1962: 44). Quindi in consonanza con il pensiero malinoskiano, il diritto può essere considerato una risposta alla necessità di salvaguardare la cultura. Le prime forme di diritto, le consuetudini, rappresentano per l’antropologo un corpus di norme e regole la cui funzione è quella di frenare le inclinazioni umane: «Nel caso di deviazione o violazione, vi sono alcuni mezzi per il ristabilimento dell’ordine e per il soddisfacimento dei diritti non esercitati» (Malinowski, 1962:135). La sua idea di diritto rientra quindi nella sfera del controllo sociale e della coercizione: «Il comportamento umano, per quanto riguarda le sue prescrizioni tecniche, consuetudinarie, legali o morali, deve essere codificato, regolato in azioni e sanzioni» (Malinowski, 1962:131).

Quindi, seguendo il pensiero di Malinowski, anche nella società giapponese dovremmo poter individuare il momento storico nel quale la necessità di una regolamentazione sociale portò alla codificazione di norme e leggi che rappresentano, in nuce, la prima forma di diritto giapponese. Nonostante ancora oggi non si abbiano notizie certe sulle origini del Paese, ma solo quello che viene riportato negli annali antichi [1], sappiamo, sulla base dei documenti citati, che nel V-VI sec d.C., questo Stato era diviso in gruppi tribali confederati riuniti e posti sotto la guida del mitico imperatore Jinmu, capostipite della dinastia imperiale giapponese. Questo periodo, riportano le cronache, fu caratterizzato da impetuose lotte intestine tra i vari clan i quali cercavano di imporre il proprio potere assoluto.

Tra le prime forme di norme scritte, dalla storia giurisdizionale nipponica, apprendiamo che «il principe Shotoku Taishi (574-622), scrisse la cosiddetta costituzione dei diciassette articoli, emanata nel 604. Più che di un codice di leggi nel senso corrente del termine, essa contiene un elenco di precetti e regole morali ispirati a valori confuciani, buddhisti e taoisti» (Caroli & Gatti, 2017: 22). I diciassette articoli possono essere considerati come la cristallizzazione degli atteggiamenti che i dignitari dovevano assumere verso il loro imperatore e verso il popolo. Dall’analisi di queste norme, si evince la necessità di fermare le lotte di potere, riconoscendo nell’imperatore l’unica e assoluta autorità; fondamentale è osservare come queste norme sono delle leggi morali più che delle prescrizioni giuridiche.

Tra le prime forme di norme scritte, dalla storia giurisdizionale nipponica, apprendiamo che «il principe Shotoku Taishi (574-622), scrisse la cosiddetta costituzione dei diciassette articoli, emanata nel 604. Più che di un codice di leggi nel senso corrente del termine, essa contiene un elenco di precetti e regole morali ispirati a valori confuciani, buddhisti e taoisti» (Caroli & Gatti, 2017: 22). I diciassette articoli possono essere considerati come la cristallizzazione degli atteggiamenti che i dignitari dovevano assumere verso il loro imperatore e verso il popolo. Dall’analisi di queste norme, si evince la necessità di fermare le lotte di potere, riconoscendo nell’imperatore l’unica e assoluta autorità; fondamentale è osservare come queste norme sono delle leggi morali più che delle prescrizioni giuridiche.

In questo editto, verosimilmente, vennero fissate quelle norme che regolano ancora oggi il legame tra i debiti sociali, on, e le loro forme di pagamento, giri, costituendo (formando o generando) quel rapporto di obbligatorietà socialmente riconosciuta che già l’antropologa americana Ruth Benedict descrive nella sua fondamentale opera Il Crisantemo e la Spada. Questo rapporto di obbligatorietà è costituito dall’on, un debito sociale che si contrae passivamente, cioè senza volontà, nei confronti di una o più persone. Ogni on contratto genera un giri, un risarcimento sociale.

Questi debiti, gli on, li possiamo riassumere (dividere) in due gruppi: quelli contratti alla nascita e quelli contratti lungo il corso della vita. Il primo gruppo racchiude il debito contratto nei confronti dell’imperatore, detto ko on, e quello contratto verso la propria famiglia, detto oya on. Il secondo gruppo, invece, include quelle forme di debito morale che si instaurano nei confronti del proprio datore di lavoro, detti shi no on, e anche quelli, definiti on jin, che si possono contrarre nei confronti di un individuo che si relazioni con noi attraverso gesti volontari, come ad esempio raccogliere un oggetto caduto. È importante sottolineare che tutti gli on, avendo lo stesso peso morale, devono essere ripagati con eguale dedizione.

Da questa prima distinzione, si desume che ogni debito coinvolge specificatamente un’area relazionale precisa. Ne consegue che l’assunzione di un debito attivi una forma di pagamento definita all’interno dell’area relazionale coinvolta, con gesti e forma mentis stabilite. Le forme di pagamento degli on vengono definiti generalmente giri; in realtà questi si differenziano in giri (forma di pagamento degli on acquisiti) e in gimu (forma di pagamento degli on congeniti).

Così come gli on, anche i loro “risarcimenti” assumono un nome specifico, identificando la sfera relazionale interessata; la stessa classificazione utile alla divisione degli on, chiarisce le forme e le caratteristiche dei giri e dei gimu. Il ko on, il debito contratto alla nascita verso l’Imperatore, quindi la Nazione, la Patria e le leggi giapponesi, aziona il giri del chu. All’oya on, il debito verso la propria famiglia nucleare, che comprenderà non solo le figure genitoriali ma anche gli antenati e i discendenti, corrisponde il giri del ko. La particolarità del giri è che la ricompensa del debito dev’essere sempre commisurata all’on, infatti in Giappone vige un detto secondo cui: “se ricevi un tonno non puoi ricambiare con pesce spada ma deve essere un tonno”.

Così come gli on, anche i loro “risarcimenti” assumono un nome specifico, identificando la sfera relazionale interessata; la stessa classificazione utile alla divisione degli on, chiarisce le forme e le caratteristiche dei giri e dei gimu. Il ko on, il debito contratto alla nascita verso l’Imperatore, quindi la Nazione, la Patria e le leggi giapponesi, aziona il giri del chu. All’oya on, il debito verso la propria famiglia nucleare, che comprenderà non solo le figure genitoriali ma anche gli antenati e i discendenti, corrisponde il giri del ko. La particolarità del giri è che la ricompensa del debito dev’essere sempre commisurata all’on, infatti in Giappone vige un detto secondo cui: “se ricevi un tonno non puoi ricambiare con pesce spada ma deve essere un tonno”.

In definitiva, nel caso in cui il valore della ricompensa dovesse superare il valore dell’on, l’individuo potrebbe essere deriso, essendo giudicato come una persona poco furba, così da danneggiare il suo “buon nome”. La comprensione delle dialettiche dell’obbligatorietà innestate dal rapporto dell’on e del giri è fondamentale per interpretare i modi di pensare e di agire dei giapponesi. Tutti i giri confluiscono nel più importante giri congenito, il giri del buon nome che non rientra nell’articolato rapporto degli on. Per poter comprenderne in maniera più precisa le sfumature e le caratteristiche lo potremmo paragonare, per certe logiche, al concetto di onore e vergogna tipico dell’area euro-mediterranea, con la differenza che, in quest’ultima, il rapporto clanico è espresso dal cognome: in Giappone quel che si deve preservare non è il proprio clan, la propria famiglia, ma è sempre e solo il proprio nome, la propria individualità. Secondo la filosofia sociale giapponese, l’io deve rispondere alle azioni e ai comportamenti attivati all’interno dei vari cerchi dell’on, detti shou no wa (lett. “cerchi della vita”).

Lealtà e gratitudine sono i due aggettivi che, probabilmente, riescono meglio a definire i princìpi sui quali si basa il giri. Benedict paragona la morale celata nel giri del buon nome alla morale e, quindi, all’onore rintracciabile nelle sfide a duello tipiche del periodo rinascimentale (Benedict 1993:163). Preservare il proprio buon nome è il tributo che ogni giapponese deve alla propria individualità; tutti i comportamenti sociali, tutte le scelte onorevoli che una persona compie nell’arco dell’esistenza, sono frutto del debito che ognuno ha nei confronti di sé stesso. All’interno di questa visione si può meglio comprendere quel rituale in uso nel Giappone medievale noto come seppuku, ovvero il suicidio del Samurai compiuto, quindi, per preservare il suo buon nome in relazione all’on verso il proprio signore, il daimyō.

Per provare a interpretare determinate scelte attuate dai giapponesi oggi, come ad esempio quella di togliersi la vita come risposta ad un momento di difficoltà, una possibile chiave di lettura potrebbe essere la salvaguardia del giri del buon nome. Il senso di fallimento che un individuo può provare a seguito di un divorzio, di un insuccesso scolastico o il senso di vergogna per essersi indebitato economicamente, può influenzare a livello psicologico la percezione che quest’ultimo ha nei confronti di sè stesso, generando un lento sgretolamento della sua individualità sul piano sociale e familiare, avviando quel processo introspettivo che potrebbe portare anche all’atto estremo del suicidio, ritenuto infine come l’unica soluzione per “ripulire” il proprio buon nome dall’onta della vergogna. Secondo tale logica, nel caso in cui venissero attivati dei meccanismi di mutuo soccorso, si innescherebbero nuovi on e quindi nuovi giri nei confronti dei soggetti beneficiari, in un moto continuo nel quale l’individuo, anche se vivo, sarebbe schiacciato dal peso dei debiti ora contratti.

Per provare a interpretare determinate scelte attuate dai giapponesi oggi, come ad esempio quella di togliersi la vita come risposta ad un momento di difficoltà, una possibile chiave di lettura potrebbe essere la salvaguardia del giri del buon nome. Il senso di fallimento che un individuo può provare a seguito di un divorzio, di un insuccesso scolastico o il senso di vergogna per essersi indebitato economicamente, può influenzare a livello psicologico la percezione che quest’ultimo ha nei confronti di sè stesso, generando un lento sgretolamento della sua individualità sul piano sociale e familiare, avviando quel processo introspettivo che potrebbe portare anche all’atto estremo del suicidio, ritenuto infine come l’unica soluzione per “ripulire” il proprio buon nome dall’onta della vergogna. Secondo tale logica, nel caso in cui venissero attivati dei meccanismi di mutuo soccorso, si innescherebbero nuovi on e quindi nuovi giri nei confronti dei soggetti beneficiari, in un moto continuo nel quale l’individuo, anche se vivo, sarebbe schiacciato dal peso dei debiti ora contratti.

Capire il rapporto di obbligatorietà del giri può essere una chiave di lettura utile alla comprensione del fenomeno del suicidio in Giappone permettendo, inoltre, di “giustificare” quel senso di orgoglio, di serena accettazione, mostrati da una famiglia che perde un proprio caro. La particolarità di questo fenomeno e il motivo per cui è così diffuso in Giappone risiedono nel fatto che viene socialmente accettato, benché non ufficialmente ammesso. La comunità giapponese sta cercando di arginare l’aumento dei casi di suicidio intervenendo, ad esempio, nella sfera scolastica per ridurre i cosìddetti “suicidi tra i banchi”. Probabilmente, se le istituzioni giapponesi indirizzassero le loro policies di welfare sul piano delle obbligatorietà dei giri, intervenendo su queste pratiche sociali ormai consolidate e rompendo le correlazioni che si instaurano tra i vari cerchi della vita con il giri del buon nome, innesterebbero nella società giapponese, forse, una riflessione diversa sulla relazione di quest’ultima con la propria individualità. Un intervento di questa portata potrebbe attribuire al concetto di “buon nome” una sfumatura diversa, più figurale, incentrata solo sulla condotta morale e non sul debito sociale. In questo modo, potrebbero ridursi gli effetti dell’obbligatorietà generata dalla relazione fra giri e on, mettendo così fine al fenomeno del suicidio, piaga sociale che affligge il Paese del Sol Levante.

Dialoghi Mediterranei, n.34, novembre 2018

Note

[1] Esistono documenti risalenti al V o VI secolo che parlano della conquista di vari territori nella regione di Yamato (termine con in quale veniva indicato in origine il territorio) ad opera del primo imperatore Jinmu. Tutto ciò viene narrato nel Kojiki o nel Nihon Shoki. Inoltre, nel Kojiki viene narrato come si è formato l’arcipelago giapponese (secondo il mito degli dei antichi).

Riferimenti bibliografici

BENEDICT, Ruth, Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese, Edizioni Dedalo Bari, 1993.

BILOTTA, Carmen, Antropologia della morte: tombe dei senza nome e morti senza tomba, in “Dialoghi Mediterranei”, n.16, nov. 2015.

CAROLI, Rosa; GATTI, Francesco. Storia del Giappone, Laterza Roma-Bari, 2017.

FABIETTI, Ugo, Elementi di antropologia culturale, Mondadori Milano, 2004.

MALINOWSKI B., Teoria scientifica della cultura e altri saggi, Feltrinelli Milano, 1962.

Sitografia

https://it.aleteia.org/2018/07/30/giappone-dati-suicidi-cellulari/

___________________________________________________________________________

Davide Sirchia, laureato in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo e specializzato in Scienze Antropologiche ed Etnologiche presso l’Università Milano-Bicocca. Dal 2015 è titolare di cattedra di Antropologia e Etnografia presso l’Uni3 di Milano e collabora con diverse realtà di supporto didattico agli studenti. Ha pubblicato i saggi antropologici, La Zucca, la Morte e il Cavaliere. Un Halloween del 1200 in terra di Puglia e recentemente Janare. Sapere e Sapienza, contenuto nel volume a cura di Silvio Bolognini, Sapere e Sapienza. Nell’odierna riflessione filosofica culturale ed epistemologica.

___________________________________________________________________________