di Mario Sarica [*]

Prima di posare lo sguardo sui “cuntasanti”, ovvero i “nuviniddari” o “sonaturi orbi” di area messinese, per fare poi conoscenza di Vito e Felice Pagano, ultime eredi di una pratica devozionale popolare plurisecolare, è necessario, per una più completa e interrelata comprensione del tema dato, osservare il più ampio orizzonte urbano di forme di religiosità popolare, entro il quale si replicavano queste singolari narrazioni di figure del Sacro, consegnate al canto e ai suoni strumentali. Lo faremo lungo un percorso storico, attingendo alle fonti e cronache d’epoca, che dalla fine dell’Ottocento, interpolando anche la ricerca sul campo, giunge fino agli anni del Terzo Millennio.

Fra oralità e scrittura, il palinsesto che si prefigura è una densa e ininterrotta rete di comunicazione verbale, poetico-musicale, narrativo-religiosa, indispensabile per confermare, sul piano individuale e collettivo, l’adesione piena ai valori fondanti di fede cristiana. Una connessione, quella fra terra e cielo, necessaria per riplasmare di volta in volta una cornice si senso all’esperienza esistenziale, i cui principali vettori sono i “cuntasanti”.

Nella cultura popolare di tradizione orale, la professione di fede cristiana si rendeva tangibile a sé e agli altri con la replica ostentata e visibile di orazioni, canti e novene che assumevano talvolta anche il registro narrativo. Tale pluralità di forme devozionali popolari prendeva nettamente le distanze dai repertori codificati della Chiesa-istituzione in ordine ai livelli testuali, ai profili melodici, agli stili vocali e alle occasioni d’uso.

Assumendo i modi e la sostanza di uno scambio di “prestazioni” fra uomo e Dio, le forme devozionali miravano essenzialmente a stabilire una congiunzione forte tra la scansione di vita quotidiana e l’ultraterreno, ovvero tra il tempo profano, destinato fatalmente ad esaurirsi, perché coincidente con la finitudine umana, e quello sacro, eterno e ricolmo di salvezza. La certezza dell’esperienza religiosa e la centralità del Sacro, esprimevano ad un tempo il significato profondo e ultimo della vita e il senso dell’abitare nel mondo.

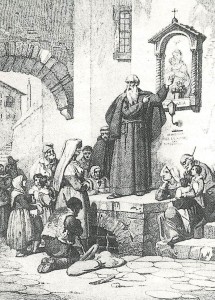

L’articolazione dello spazio urbano si svolgeva, infatti, entro un orizzonte dove consonante era il rapporto fra terra, luogo dell’umano per eccellenza, e cielo, mirabile metafora del trascendentale e immanente. E in questa prospettiva di analisi, che restituisce per intero la nozione di “spazio di appartenenza”, inteso come piena consapevolezza di “essere al mondo”, emerge chiara ed inequivocabile la valenza segnica riconosciuta alle edicole votive, cui si riconnettevano peculiari pratiche devozionali animate, come vedremo, dai “cuntasanti”.

I santi, le Madonne e Gesù Cristo, dall’alto della scena sacra in cui erano raffigurati, presiedevano dunque i percorsi urbani, segnando i punti critici dello spazio e discretizzando il continuum temporale in strategici luoghi di transito. La loro presenza immanente, a stretto contatto con il livello dell’esperienza umana ordinaria, neutralizzava l’incombenza del male, fronteggiava il rischio del vivere quotidiano.

«Il nostro popolo suol tenere nelle città e nei villaggi agli angoli delle pubbliche vie delle icone di santi o Madonne accendendovi la lampada nei venerdì e onorandola talora con apposite festicciole, mercé la contribuzione dei fedeli».

Più in particolare, nel caso delle pratiche devozionali riservate alle edicole votive, l’essenzializzarsi della fenomenologia religiosa intorno al dialogo diretto con le figure del Sacro rimanda, pur nell’ambito dell’espressione di fede popolare, ad una varietà di soggetti con distinti caratteri sociali e lavorativi.

E così sull’orizzonte della devozione popolare

«i falegnami hanno come loro protettore S. Giuseppe, i pescatori S. Andrea, i calzolai S. Crispino. Anche gli infermi e i giustiziati sono sotto la tutela gli uni dei Santi Cosimo e Damiano, gli altri di S. Giovanni Battista per cui nei giorni precedenti alla sua festa due uomini vanno intorno tenendo per mano un bacino di metallo con dentro la recisa testa del martire scolpita in legno, e così girano raccogliendo l’obolo di devoti. I pazzi trovano il loro protettore in S. Vincenzo Ferreri, S. Barbara contro i fulmini. Anche i fidanzati hanno S. Francesco a cui si raccomandano e quando il matrimonio va a monte, le fanciulle sogliono venir confortate con queste parole: sia ludato San Franciscu, nesci u stantiu e trasi u friscu. Troviamo anche i becchi sotto la protezione di S. Silvestro sul quale v’ha una leggenda che narra come non gli fu mai possibile di custodir la sorella che gliene faceva di tutti i colori (…) Finalmente la protezione dei Santi si estende fino alle bestie, e così abbiamo S. Isidoro per i buoi, per le pecore S. Pasquale, per i cani S. Vito, S. Antonio pel majale, per gli asini S. Aloi, per le cavalcature S. Biagio, santo quest’ultimo condiviso anche dai malati di gola».

Le strategie devozionali messe in campo, oscillanti tra rispetto dell’ufficialità liturgica e osservanza delle pratiche di fede popolare, si dispiegavano lungo tutto l’arco dell’anno nel rispetto del calendario dei santi e delle principali feste cristiane, quali il Natale e la Pasqua, aree elettive per i credenti, per esprimere appieno i sentimenti religiosi.

Al reticolo urbano di edicole votive, conosciute per il loro rassicurante carattere di permanenza negli abituali luoghi di transito, in occasione del Natale si aggiungevano dunque altre scene sacre effimere segnalando una pratica e partecipazione devozionale straordinaria, connotata da gesti ed elementi rituali e cerimoniali imposti dal codice della festa natalizia, che si configurava pertanto come uno dei principali tratti distintivi dell’identità religiosa.

Ai sonaturi orbi o nuviniddari e al ciaramiddaru si riconosceva dunque un ruolo quasi istituzionale, certamente essenziale e imprescindibile nella dinamica fenomenologica religiosa, ovvero quello di interpretare e quindi mediare le istanze di devozione dei fedeli. Loro d’altra parte detenevano la conoscenza esclusiva dei repertori sacri e delle modalità esecutive connesse, costituendo così il tramite necessario per attivare il canale di comunicazione verbale e musicale con le figure del Sacro.

Giuseppe Arenaprimo, il cultore di storia locale cui ci siamo affidati per rivisitare i luoghi della devozione sullo sfondo più lontano dei rivolgimenti sociali e culturali che investivano l’Italia e l’Europa ai primi del Novecento, quasi che presentisse prossima la crisi irreversibile della cultura tradizionale, annotava:

«l’opera livellatrice dei tempi nuovi insieme a tanti altri costumi tradizionali ha fatto sparire anche il tipo caratteristico del nostro cantastorie, del cieco suonatore di liuto, come lo videro i nostri nonni (…). I più vecchi ricordano il celebre suonatore di liuto maestro Carmelo Laurino, inteso Ammazzapadre, il quale dotato di voce gradevole, di una cospicua facoltà d’improvvisazione, dalla persona alta e nerboluta (…), mantenne il prestigio della professione, anche portando sempre l’abito nero, con calzoni e fibbie al ginocchio, ed il suo bravo cappello a cilindro sul berretto nero di seta. Così, presso a poco, vestirono pure i suoi discepoli, suonatori di chitarra e di violino fra i quali il rinomato mastru Alessi, e quel don Lio Corso, che, per seguire il costume del maestro, si buscò il soprannome di Capiddazzu. Lo ricordo tuttavia, parmi vederlo ancora quel vecchio, nel suo scolorito tabarro alla spagnola, con berretto nero di sotto alla tuba, cantar le novene, ed aggirarsi nei pressi del Duomo, nella via dei Pianellari, e passare di bottega in bottega, guidandosi nel cammino col poggiare la sinistra sulla spalla del garzone, ed impugnando nella destra l’archetto ed il violino. E parmi sentirlo ancora nelle ultime strofe della novena, che egli con enfasi, fra il crescendo del suono dell’azzarino e lo scrosciare della sonagliera, cantava nella vigilia di Natale,

Ralligrativi, pasturi,

Ch’è vinutu lu Missia,

Bettelemmi a li fridduri,

Spostu ‘mbrazza di Maria,

A sta nova santa e pia,

Li pasturi puvireddi,

Si parteru ‘ncumpagnia,

Di l’affritti pagghiareddi.

Indi augurava ai clienti le buone feste del santo Natale, stendea la mano per riceversi la mercede delle sue fatiche, (un tarì, uguale a 0,42 cent.), e nel congedarsi raccomandava loro di dare la mancia al garzone, il quale astante, allegro, sicuro che essa non sarebbe mancata, ad alta voce accompagnava il maestro scuotendo fortemente infine il sistro e le campanelle,

E sanari a lu picciottu

S’arripizza lu cappottu!

Trascorrono così i giorni della novena fra il canto degli orbi, le litanie e le pastorali dei zampognari, le esposizioni del presepe ed il giuoco tenuto seralmente in molte famiglie (…)».

Fuori dall’assolutizzante e variegata scena festiva del Natale, mentre il ciaramiddaru ritornava nei villaggi e casali Peloritani al suo abituale e quotidiano contesto di vita agropastorale, restituendo alla zampogna il ruolo elettivo di strumento musicale profano, il nuviniddaro o mastru da novena riprendeva i consueti percorsi urbani di devozione.

A questa singolare categoria di suonatori-cantori specializzati nella novenistica religiosa, si riconosceva infatti in maniera esclusiva per il resto dell’anno il ruolo di “portatori del Sacro”, meglio la prerogativa di svolgere il compito di medium linguistico nella trama di relazioni diversificate che si configuravano tra credente e “interlocutore celato”, ovvero santi e Madonne che dominavano dall’alto delle edicole votive il reticolo viario cittadino.

Tutte le cronache d’epoca, d’altra parte, segnalano che nella folta schiera di cantastorie, contastorie, sonaturi e canturi che animavano con i loro repertori tradizionali la vita cittadina

«i meglio conosciuti erano indubbiamente i ciechi (orbi) che si dedicavano quasi esclusivamente alla musica e poesia religiosa, cantando con l’accompagnamento di violino, mandolino o chitarra, o con tutti questi strumenti assieme nel solo periodo natalizio, i loro belli e rinomati canti novenistici popolari». Sempre da fonti bibliografiche d’epoca apprendiamo che «tra i mestieri ambulanti meritano special nota i suonatori di violino e chitarra, ordinariamente ciechi (orbi) sempre accompagnati da qualche fanciullo e spesso in due o tre, uno dei quali tocca il sistro (azzarinu). Costoro van gironzolando per fare qua e là le novene dei santi».

A marcare poi ulteriormente la distanza dagli altri cantori tradizionali sotto il profilo delle specificità performative, c’è da aggiungere che i mastri da nuvena «non cantavano mai novene ed orazioni sulle pubbliche piazze, davanti ad un uditorio (…) ma da una strada all’altra, davanti alle santi icone, poste sui musi delle case. Soltanto nel periodo natalizio suonavano nelle case davanti al presepio, illuminato a festa».

Un altro carattere distintivo dei mastri da nuvena derivava dal fatto che dalla pratica devozionale traevano l’unico mezzo di sostentamento per sè e per i loro familiari. E così

«tutti i santi giorni col sole e con la pioggia, col freddo o col caldo si vedevano andare in giro per la città i nuviniddari accompagnati spesso dai garzoni o da un suonatore, quasi sempre di chitarra, che dinanzi alle sacre immagini con voce lamentosa e rauca intonavano le novene al santo di turno, le orazioni alla Madonna, al Signore o ai propri defunti».

Sempre sul versante dei rapporti con i devoti, bisogna aggiungere che le prestazioni dei novenatori venivano regolate da un accordo preventivo della somma da liquidare alla fine della novena. Per la celebrazione di una novena o per la cantata di una orazione o di un Credo esistevano infatti delle tariffe che variavano secondo i tempi e le festività. «Quando io ero bambino – scrive Nino La Camera riferendosi agli anni Trenta – per una novena si dava al “cieco” una lira. A Natale ai due suonatori, al chitarrista e al violinista, si davano non più di tre lire». Ad attestare, tra fedele e cantore, un rapporto pienamente gratificante rispetto al bisogno di esprimere gratitudine e devozione «i pii devoti erano liberi di dare all’orbu in cambio di boni cumplimenti più di quanto già pattuito o stabilito dalle loro tariffe».

In una circolarità temporale rassicurante, perché certo era l’incontro con il santo o la Madonna, a cui docilmente ci si rimetteva per alleviare angosce e turbamenti afferenti la sfera familiare o lo stato individuale, i mastri da novena nel mese di gennaio cantavano a nuvena di Santa Genuveffa, quella di San Giulianu Viscuvu, di Sant’Antoniu Abati; a febbraio, quella di San Brasi; a marzo a nuvena da Madonna di Lurdisi, di San Giuseppi, di Maria Santissima Annunziata; durante la Settimana Santa quella della Matri Addulurata; a giugno, ricco di feste religiose particolarmente care ai messinesi, si celebrava solennemente a nuvena da Matri a Littra, celeste e venerata patrona della città, quelle du curpusu Domini, du Spiritu Santu, du Cori di Gesù e, ancora, a dudicina da Matri i Muntautu, a tridicina i Sant’Antuninu, a nuvena i San Giuvanni Battista e infine, quella di San Petru e Paulu; nel mese di luglio, i mastri da nuvena intonavano, tra le altre, le novene di Santa Lisabetta e da Matri o Carminu; nel mese di agosto, a parte quella dedicata a San Gaitanu, la novena più richiesta era quella che si celebrava per santificare la festa di Maria Assunta in cielo, culminante con la processione della Vara, la spettacolare machina festiva tirata su slitte da centinaia di devoti, che esalta ancora oggi la speciale devozione mariana dei messinesi.

Dal mese di settembre a dicembre, tra i titoli delle novene più richieste dai devoti annotiamo quella da Matri o Rusariu, da Matri da Pruvidenza, da Matri di Sette Duluri, di San Micheli Arcanciulu e, ancora, quella particolarmente sentita dei Morti, per giungere poi alle novene di dicembre che introducevano la grande festa del Natale, ovvero quelle di Santa Barbira, di San Nicola, di Santa Lucia, e quindi la più attesa, appunto la novena du Bamminu o Santa o di Natali e, infine, come sigillo sacro posto a chiusura della ciclica devozione annuale, quella di tri Re dill’Orienti o di Re Magi. «Oltre queste – ci informa Nino La Camera – i ciechi erano soliti celebrare annualmente anche delle novene che ricordavano pubblici disastri, terremoti, temporali, guerre ed altre grandi calamità come carestie, pestilenze, siccità che nel passato avevano svariate volte colpito la nostra città».

Ancora sulla pratica devozionale urbana connessa alle edicole votive, c’è da aggiungere che, pur riconoscendo in maniera esclusiva e centrale ai novenatori il dominio del repertorio religioso, occasionalmente anche altri cantori di tradizione, più a loro agio con i titoli profani, per venire incontro alla crescente richiesta dei “parrocchiani”, cui non riuscivano a far fronte i mastri da novena, eseguivano versi di devozione limitandosi, tuttavia, alle orazioni, Credi, Rosari e, se richiesto, anche scongiuri. A differenza dei novenatori, pagati, come annotato prima, a conclusione del ciclo rituale dei nove giorni della novena o settimanalmente o alla fine del mese, i cantaturi percepivano il compenso pattuito alla fine di ogni singola prestazione.

Fuori dal cerchio di devozione domestica e degli specifici culti rivolti a Santi e Madonne venerati nelle edicole votive, i versi sacri “invadevano” occasionalmente anche le piazze, luoghi profani per eccellenza destinati nel quotidiano alle relazioni sociali ordinarie, con i canti religiosi di carattere storico-narrativo intonati solitamente da cantastorie, cantaturi o pueti.

«I cantaturi non ruzzuliavanu, come i novenatori, le loro composizioni poetiche, ma le recitavano o cantavano, spesso servendosi di grandi cartelloni illustrati, con voce abbastanza chiara, in maniera cioè che gli spettatori potessero gustare ogni singola storia».

Di particolare rilievo le indicazioni sulle modalità introduttive all’esecuzione, tipiche peraltro delle rappresentazioni di piazza, dall’ampio repertorio connotato, nel caso di narrazioni di argomento religioso, da un riferimento obbligato alla fede cristiana:

«Nei preamboli delle storie sacre e profane che essi cantano, gli spettatori vengono chiamati ora cari scutaturi, cari spittaturi, nobili signuri, populu caru, nobili ccilenti, ora cari divoti, divoti cari, boni cristiani, populu cristianu, bei cattolici, populu fidili, fidili cristiani di Maria, bona genti».

La composizione novenistica, il titolo più importante del repertorio dei novenatori, costituiva pertanto l’esito finale di un graduale processo di riscrittura intestato ai mastri da novena che attingevano liberamente sia in maniera orizzontale e paritaria ai repertori tradizionali attigui al loro genere, sia in maniera verticale e subordinata ai cataloghi di preghiere prescritte dalla liturgia ufficiale.

Modellate sulla cifra stilistica e formale indicata dalla tradizione, le novene sul piano compositivo offrivano caratteri esclusivi e originali in merito alle misure metriche adottate – le sequenze si ordinavano in forma di ottave o sestine e i versi in ottonari o endecasillabi – e alle ragioni devozionali ed esecutive, ed erano sempre e comunque delimitate entro un coerente e rigoroso quadro rituale performativo.

Concedendoci ora una breve digressione di carattere storico, c’è da rilevare che entro le coordinate temporali – dai primi anni del XX secolo alla metà dei Cinquanta – in cui abbiamo svolto la nostra osservazione sulla pratica devozionale connessa alle edicole votive urbane, si collocano due eventi di straordinaria portata per la vicenda storica messinese. Ci riferiamo allo sconvolgente terremoto del 1908 e ai disastrosi bombardamenti aerei anglo-americani del 1943-44, nel corso del II conflitto mondiale, che incisero, sebbene in misura molto diversa, anche sui contesti di cultura tradizionale e, nella fattispecie, in talune forme e segni rituali di fede e devozione popolare.

Limitando l’osservazione alla pratica devozionale popolare, lungo questo percorso di rimemorizzazione, notiamo che nuove edicole votive compaiono nella città ricostruita dopo il devastante sisma del 1908, in maniera omologa stilisticamente, sui prospetti dei nuovi edifici, caratterizzati in gran parte da disegni architettonici eclettici.

Su un altro versante, c’è però da rilevare che le pratiche devozionali di tradizione riferite ad altre edicole votive, anche sul nuovo scenario urbano, riconquistano uno spazio centrale nella vita di relazione soprattutto presso quelle ampie fasce sociali legate ad una condizione esistenziale di matrice popolare. E toccherà ancora una volta ai novenatori il compito di risacralizzare gli spazi del vissuto sottraendoli all’invadenza sempre più incalzante della mondanità.

Ad ulteriore conferma di quanto diffusa e vitale sia stata in quegli anni tale forma di devozione tradizionale giunge la testimonianza di Nino La Camera, attento osservatore e cronista puntuale tra gli anni Trenta e Quaranta del sec. XX di tutte le espressioni di fede popolare messinesi.

«Durante la Simana Santa si vedevano, specie nella zona del Priorato, dei cantanti i quali, per devozione o al fine di guadagnarsi un bicchiere di vino o qualche altra piccola ricompensa, cantano da cona in cona, la sera dopo l’imbrunire, la famosa passione di nostro Signore Gesù Cristo, che comincia con i versi: Brisciu lu Vennerdì Santu e matinu / La Matri Santa si misi in caminu … Essi però cantano senza l’accompagnamento di alcuno strumento musicale e quasi sempre in coro, minimo tre persone, sotto la guida di un capucantu, che suggerisce agli altri, se occorre, i versi della Passione. Questi cantanti sono conosciuti dal popolo come Chiddi chi cantunu o Vennerdì Santu, i cantanti o cantaturi du Vennerdì o d’a Simana Santa».

La rimemorizzazione del repertorio devozionale contribuisce dunque a ricomporre faticosamente una nuova identità “popolare”, che rimane, tuttavia, seriamente minacciata dalla insidiosa strategia messa in atto dal regime fascista. Dietro la facciata di un falso populismo, la propaganda del regime tende ad emarginare dai contesti relazionali i contenuti autentici della cultura di tradizione orale.

Riprendiamo ora la nostra osservazione sui repertori devozionali, con particolare attenzione alle novene in uso a Messina tra gli anni Venti e Quaranta. Nino La Camera precisa che «molte volte i suonatori ed il popolo con la parola novena intendono non già la funzione religiosa che si celebra per nove giorni consecutivi, ma solo ed esclusivamente il canto, cioè il novenario, che qui la gente chiama oltre che nuvena, anche novinariu, nuvinariu, nunariu e canti d’a nuvena (di Natali, d’u Bamminu, d’a Madonna, d’i santi)». Dopo la novena, il titolo richiesto dai fedeli è l’orazione, che non va confusa con l’omonima razione che “recitano i pii devoti”. «Di orazioni, secondo i suonatori, ne esistevano una infinità» e, tra le altre, annotiamo quelle celebrate per Sant’Antonino e San Francesco di Paola, particolarmente richieste dai devoti messinesi.

«Orazioni e novene – spiega La Camera – si differenziano tra di loro e da tutti gli altri canti dei suonatori nella sostanza, nella funzione e nella forma (…) Più esattamente si intende per novena o novenario un canto religioso a carattere storico-narrativo, storico-lirico-narrativo o semplicemente lirico a carattere più che altro invocativo o laudativo, che racconta tutta la vita o almeno gli episodi più salienti del Santo o Madonna da venerare, diviso in nove giornate, che non si canta in chiesa, ma tuttavia nel periodo liturgico prescritto, al quale il popolo attribuisce lo stesso valore che la Chiesa attribuisce ai propri canti e preghiere».

Le orazioni, che narrano invece quasi sempre un solo ed unico miracolo operato da Dio, dalla Vergine o da un Santo, così come i Rosari, Salveregine, Credi e Misteri – quest’ultimi si presentano suddivisi in tre parti, ogni singola parte non prende il nome di iurnata bensì di stanza – a richiesta, aggiunge La Camera, venivano intonati dai sunatori orbi per intero in determinati giorni della settimana.

Un dato sintomatico dell’irreversibile declino di questa specifica forma di devozione popolare è la graduale contrazione degli spazi urbani e domestici destinati alla professione di fede (preghiera collettiva), che avvicinerà sempre più rapidamente i novenatori a quella fatale linea d’ombra posta alla metà degli anni Cinquanta, che segna la loro definitiva uscita di scena devozionale urbana.

Le profonde ferite inferte alla città dai martellanti bombardamenti aerei anglo-americani del 1943-44, impegnarono dunque la comunità messinese, nell’immediato dopoguerra, in uno sforzo corale di rinascita civile e democratica, oltreché materiale, davvero esemplare, orientato verso il recupero di una forte identità collettiva.

Ma la luminosa immagine che sembrava profilarsi di una città in grado di crescere armonicamente nel rispetto del territorio e dell’ambiente, senza rinnegare le sue radici storiche e la sua cultura tradizionale, venne bruscamente offuscata verso la fine degli anni Cinquanta. Con la rapida affermazione di nuovi e onnivori modelli socio-economici e trasgressivi stili di vita, che si accompagnano ad una corsa sfrenata verso una malintesa modernità, si dissolvono infatti i «luoghi classici dell’affetto, del consorzio civile, dell’elezione del valore», così come gli spazi di aggregazione della tradizione. La città, deprivata dei suoi valori-guida, subisce dunque un disordinato inurbamento conseguenza di un confuso spaesamento, offrendosi come «spazio libero per i singoli che in essa si emancipano dai vincoli propri alle civiltà contadine, caratterizzate da riti e miti soprattutto dalla ripetizione dell’uguale».

Ed è su questo scenario di vita in rapida mutazione, segnato da una forte accelerazione della nozione di tempo e di spazio e da una convulsa e dissennata rincorsa verso un’omologazione culturale tambureggiata all’unisono dai mass-media, fino ad azzerare e negare brutalmente le differenze culturali e le alterità, è in questo orizzonte che si confondono fino a scomparire le storie di vita minime, eppure fortemente emblematiche, dei novenatori, lasciando mute e silenziose le scene della devozione, ancora presenti nello spazio urbano e in taluni casi illuminate da solitarie e rare preghiere.

E tra le tante storie di novenatori messinesi che non verranno mai scritte, come quelle di mastru Santu l’orbu, Pascali u sonaturi, mastru Petru u sonaturi e, ancora, Sariddhu u curtu, mastru Natali Costa – tutti attivi dal dopo terremoto fino agli anni Trenta-Quaranta – la più emblematica e illuminante, resta, a nostro avviso, quella di mastru Vitu Pagano. Con la morte di mastru Vitu Pagano, sopraggiunta all’età di 83 anni il 16 febbraio 1956, svanisce per sempre scivolando nell’oblìo una tradizione di fede popolare plurisecolare, cui i Pagano, con l’esercizio della professione di novenatori, hanno dato una testimonianza di vita davvero esemplare.

Ultimi dei grandi novenatori messinesi, apprezzato per le sue indiscusse qualità esecutive e per un tratto caratteriale bonario e generoso, mastru Vito Pagano, il mestiere di nuviniddaru l’aveva imparato dal padre Antonino, nato attorno al 1850 e morto nel 1933 circa, che cantava le novene accompagnandosi al violino. Vito, nato nel 1875 e sopravvissuto assieme alla numerosa famiglia al disastro del 1908, sceglie di fare il mestiere di novenatore, traendo da esso l’unica fonte di sostentamento, nei primi anni del Novecento, all’età di 27 anni, a seguito di un infortunio agli occhi (si ferisce fatalmente con un trincetto mentre ripara delle scarpe) che successivamente gli procurerà la completa cecità, anche a causa di interventi oculistici impropri. A guidarlo lungo i percorsi di devozione urbana, per lui avvolti nel buio, c’è prima Francesco, il quartogenito, e poi dal 1936 circa, dopo la partenza di Francesco per l’Africa a seguito delle spedizioni coloniali volute dal regime fascista, Felice, il sestogenito, che ha appena 9 anni.

E così ai canti di fede e all’accompagnamento alla chitarra, suonata dallo stesso mastru Vitu, si aggiunge il raddoppio della melodia eseguita al violino dal figlio Felice. Nonostante la giovanissima età, Felice ha già imparato a padroneggiare lo strumento, mostrando peraltro qualità musicali non comuni, osservando prima il fratello Francesco, il quale tuttavia non aveva mai accompagnato strumentalmente le novene intonate dal padre, e, soprattutto, lo zio Giuseppe, apprezzato violinista che solo in occasione del Natale, per dare manforte al fratello sommerso da richieste da parte dei parrocchiani, cantava la novena.

Da interpretare quasi come un fatale segno del destino, mastru Vitu, sotto gli indiscriminati bombardamenti aerei anglo-americani del ’43, assieme alla casa di via Palermo perde sotto le macerie decine e decine di quaderni manoscritti, dove negli anni aveva trascritto diligentemente le novene, le orazioni, i Credi, i Salveregina, ereditati dal padre. Nell’immediato dopoguerra, mentre attorno a sé tutto muta velocemente, mastru Vitu, nonostante l’età ormai avanzata, riallaccia i fili con la devozione rispondendo alle richieste dei suoi clienti più fedeli, ritrovando ancora una volta al suo fianco il figlio Felice che lo asseconda amorevolmente accompagnando la linea di canto con il violino.

La sua voce tuttavia si fa sempre più flebile, sommersa com’è dal rumore di fondo sempre più crescente della città, fino a dissolversi nel silenzio della morte. E al figlio Felice, sempre più legato al suo violino, le cui melodie diventano sempre più ardite e profane sciogliendosi nei ballabili e nelle serenate di tradizione, oltre che nelle trascrizioni delle canzoni più in voga, non resta che custodire gelosamente, nel disincanto del mondo, un museo d’ombre, una memoria antica di fede, che ha segnato profondamente la sua vicenda esistenziale. Alla quale, su affettuosa e discreta nostra sollecitazione, egli ha ridato corpo e anima, parole e canto, nel ricordo di suo padre mastru Vitu e di un’età di fede popolare per sempre perduta.

Una lunga ed amichevole frequentazione, quella con Felice Pagano sempre generoso e disponibile. La sua è stata una testimonianza di vita musicale di tradizione che non ha mai rinnegato le sue origini, e il filiale legame con il padre novenatore. Risale a metà degli anni Ottanta, in piena stagione di ricerca etnomusicologia messinese, il mio primo inaspettato e sorprendente incontro con Felice Pagano, propiziato da Nino La Camera, il primo a scrivere di novenatori a Messina nel 1960. Riemergono così da un passato, che sembrava perduto per sempre, le novene del padre mastru Vitu.

Felice riannoda, con la sua voce e il suo violino, impastati di passione e sentimenti di vita autentici, i fili, mai recisi, della sua storia familiare, perfettamente coincidente con la cultura musicale di tradizione orale urbana, ormai estranea e lontana dal nostro presente, ma densa di memoria e di verità.

Una cifra stilistica ed interpretativa, quella di Felice, esemplare ed incontaminata, che si oppone fieramente all’inesorabile scorrere degli anni e all’opacità del “tempo consumato”. Inconfondibile il suo “accentivo”, la sua “cadenza”, la sua “comica”, ovvero i caratteri interpretativo-musicali, anche gestuali e di mimica espressiva che, come diceva la “bonanima” del carattiere-cantore Turiddu Currao, di Salice, differenziavano lo stile di ogni singolo cantore a contatto con le diverse forme musicali di tradizione, estendibili nella circostanza anche al suo cangiante violino.

Una cifra stilistica ed interpretativa, quella di Felice, esemplare ed incontaminata, che si oppone fieramente all’inesorabile scorrere degli anni e all’opacità del “tempo consumato”. Inconfondibile il suo “accentivo”, la sua “cadenza”, la sua “comica”, ovvero i caratteri interpretativo-musicali, anche gestuali e di mimica espressiva che, come diceva la “bonanima” del carattiere-cantore Turiddu Currao, di Salice, differenziavano lo stile di ogni singolo cantore a contatto con le diverse forme musicali di tradizione, estendibili nella circostanza anche al suo cangiante violino.

Tra i caratteri distintivi della luminosa anima musicale di Felice Pagano, oltre la tipica vocalità popolare (di testa, sforzata), le oscillazioni tonali, le fluttuazioni dinamiche, gli abbellimenti strumentali, le ornamentazioni vocali, le varianti nell’impianto tripartito dei ballabili, secondo un personalissimo gusto stilistico e una sensibilità musicale, dall’energia vitale prorompente e contagiosa.

Il suo lascito musicale più alto è un’appassionata performance musicale, vocale e strumentale attraverso il “Sacro e Profano” della tradizione consegnata ad un Cd. Un viaggio, il suo, alla ricerca del tempo perduto che unisce la “terra” dei ballabili, dell’ottava rima, dei ciuri di pipi e degli stornelli, al “cielo” delle novene, orazioni e canzoncine religiose, al quale si unisce la chitarra discreta ma autenticamente tradizionale di Marcello Cacciola.

Come annota Giuliana Fugazzotto nel booklet dell’antologia sonora, ascoltare Felice Pagano è come confrontarsi con un vero e proprio “monumento” della tradizione musicale siciliana, felicemente integro, donandoci, tra “Sacro e Profano”, gemme preziose ed uniche che provengono da un lungo percorso di trasmissione generazionale, stimabile almeno in due secoli della storia della cultura popolare. Il Cd offre, dunque, un’esperienza d’ascolto davvero unica, esaltando le migliori qualità performative di Felice Pagano di autentica verità.

Dialoghi Mediterranei, n. 40, novembre 2019

[*] Intervento svolto al Convegno “Nella fucina dei poeti cantastorie” (Università di Messina, 17-19 ottobre 2019).

Riferimenti bibliografici

AA.VV., Messina e dintorni (guida), Messina (1902);

AA.VV., Messina prima e dopo il disastro, Messina (1914);

Giuseppe Arenaprimo, Il Natale a Messina, in Sicania n.8/9, Messina (1906);

Nino La Camera, Suonatori e canti popolari messinesi, Messina (1960);

Nino La Camera, Novenistica popolare siciliana, Messina (1961);

Elsa Guggino, I canti degli orbi. I Cantastorie ciechi a Palermo, Palermo (1980);

Giuseppe La Farina, Messina ed i suoi monumenti, Messina (1840);

Felice Pagano – Marcello Cacciola, Sacro e Profano (Cd – antologia sonora a cura di Mario Sarica), Messina 2011

___________________________________________________________________________________

Mario Sarica, formatosi alla scuola etnomusicologica di Roberto Leydi all’Università di Bologna, dove ha conseguito la laurea in discipline delle Arti, Musica e Spettacolo, è fondatore e curatore scientifico del Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di villaggio Gesso-Messina. È attivo dagli anni ’80 nell’ambito della ricerca etnomusicologica soprattutto nella Sicilia nord-orientale, con un interesse specifico agli strumenti musicali popolari, e agli aerofoni pastorali in particolare; al canto di tradizione, monodico e polivocale, in ambito di lavoro e di festa. Numerosi e originali i suoi contributi di studio, fra i quali segnaliamo Il principe e l’Orso. il Carnevale di Saponara (1993), Strumenti musicali popolari in Sicilia (1994), Canti e devozione in tonnara (1997).

_______________________________________________________________