di Fabio Dei

Il 28 giugno si è tenuta a Siena una giornata di incontro tra numerosi colleghi, allievi ed amici di Pietro Clemente, in occasione del suo ottantesimo compleanno. Si è trattato di un incontro di festeggiamento, ma anche di discussione scientifica: in particolare, gli interventi sono stati organizzati attorno a tre diverse fasi del lavoro di ricerca e di insegnamento di Pietro, più o meno coincidenti con le tre Università di cui ha fatto parte: Siena, Roma “Sapienza” e Firenze. A Siena ha operato il Clemente “demologo”, erede della tradizione di Gramsci e Cirese, politicamente impegnato, studioso della mezzadria e di molte forme della cultura popolare tradizionale; a Roma studenti e colleghi hanno conosciuto un antropologo “postmoderno” – percorso da turbamenti epistemologici, attento ai dibattiti sulla crisi della ragione e sull’incerto statuto delle discipline sociali, attratto da forme sperimentali, letterarie e poetiche di rappresentazione etnografica; a Firenze, infine, ha prevalso l’attenzione per la museografia antropologica, per il tema dei beni culturali e per la fondazione di una moderna antropologia del patrimonio.

Naturalmente le cose sono più complesse e intrecciate di così: ad esempio vi sono temi, come i musei etnografici e la metodologia delle storie di vita, che tornano e legano tra loro tutti e tre i periodi. Ma agli organizzatori della giornata (Fabio Mugnaini ed Emanuela Rossi, oltre al sottoscritto) lo schema tripartito è parso un buon punto di partenza per una riflessione che coprisse l’ampio e complesso percorso intellettuale dell’uomo e dello studioso. Il direttore di Dialoghi Mediterranei (di cui Pietro Clemente è assiduo collaboratore) mi ha chiesto di pubblicare l’intervento che ho proposto in quella occasione. Lo faccio volentieri, avvertendo che non si tratta di un saggio ma di una raccolta di memorie e suggestioni centrate sul momento di passaggio fra gli anni Ottanta e i Novanta, e sulla fase in cui Pietro si spostava da Siena (dove ero stato suo allievo) a Roma, dando vita fra le altre cose alla rivista Ossimori. D’altra parte, non mi sembra neppure si tratti di uno sterile esercizio di amarcord: tornare nel dettaglio al clima di quegli anni cruciali – alle letture, ai dibattiti, alle riviste, ai progetti – serve forse a capire meglio quello che siamo o non siamo diventati dopo.

Possiamo cominciare con una data, il 24 maggio 1989. Un Piave epistemologico, diciamo. Pietro ci chiamò tutti, suoi allievi e collaboratori, in un’aula della Facoltà di Lettere di via Fieravecchia a Siena, per delle misteriose comunicazioni. L’ambientazione è importante. Il palazzo di via Fieravecchia era un luogo magnifico e sontuoso: spazi ampi, lunghi corridoi silenziosi, un giardino da favola. Io mi ci ero laureato qualche anno prima, con Pietro come relatore, appunto, e da allora lo avevo frequentato solo saltuariamente. Insegnavo nella scuola media in quegli anni, e venivo a Lettere per occasionali riunioni o seminari.

Ogni volta mi sembrava di entrare in un mondo a parte, architettonicamente e intellettualmente separato dal caos del mondo esterno: una specie di Castalia del Gioco delle perle di vetro. Il bello è che tutti lì dentro sostenevano di voler aprire quegli spazi al mondo. Nelle assemblee studentesche non mancava mai la retorica contro la torre d’avorio, e c’era sempre qualcuno che diceva con vibrante e indignata voce polemica: “Non a caso questo un tempo era un monastero…”. Eppure, malgrado tutto, l’austera dimensione spirituale di quel luogo resisteva: ci saremmo accorti solo più tardi – perdendolo – di che bene prezioso fosse. Comunque, Pietro ci convocò presentando a tutti una dispensa dalla intensa copertina azzurra, intitolata Il disagio dell’antropologia, con sottotitolo “Diari di campo e altre cose, a partire dalla Focarazza di Santa Caterina”. La dispensa conteneva estratti dai diari di campo di diverse collaboratrici e collaboratori che con Pietro avevano lavorato a una ricerca sulla Focarazza di Santa Caterina, appunto, una festa del fuoco che si tiene ogni 24 novembre nel piccolo paese del comune di Roccalbegna (Grosseto). Conteneva inoltre alcuni saggi di Pietro e due brevi articoli dello scrittore Gianni Celati. Di quale “disagio” parlava Pietro Clemente? Intanto, di un disagio personale. Quel giorno ci comunicò la sua intenzione di “chiudere” con alcune dimensioni della sua vita e del suo lavoro che erano state invece centrali negli anni Settanta e Ottanta. Fra queste il marxismo e la militanza politica, la demologia e la collaborazione con gli enti locali. Cose diverse ma strettamente legate. Vediamole una per una.

Il marxismo come teoria onnicomprensiva, cornice necessaria di ogni possibile forma di conoscenza, aveva rappresentato la base stessa della Facoltà di Lettere e Filosofia di Siena. Nella seconda metà degli anni ’70, quando la frequentavo da studente, quasi ogni esame presentava esclusivamente testi della tradizione marxiana. Il programma di Storia della filosofia consisteva nel Capitolo 5 del Primo Libro del Capitale e in Stato e rivoluzione di Lenin; quello di pedagogia in una antologia di scritti di Gramsci sulla scuola; quello di Storia della Pedagogia verteva su Marcuse e Wilhelm Reich; quello di Filosofia teoretica sulla Scuola di Francoforte, e così via. Anche per gli antropologi era così: per Cirese, che era passato da Siena rapidamente come una meteora, e per Clemente, Solinas e Squillacciotti, rimasti come titolari rispettivamente degli insegnamenti di Storia delle Tradizioni Popolari, Etnologia e Antropologia culturale. Tanto che questi tre corsi avevano elaborato una dispensa comune di introduzione al marxismo, che temo sia andata oggi perduta (io almeno non ce l’ho più). Si rendevano conto che ragazze e ragazzi arrivati dal liceo di marxismo non sapevano nulla; ma ritenevano che senza quelle nozioni minime sulla lotta di classe come legge che muove la Storia non si potesse neppure iniziare ad affrontare il sapere antropologico.

Il marxismo come teoria onnicomprensiva, cornice necessaria di ogni possibile forma di conoscenza, aveva rappresentato la base stessa della Facoltà di Lettere e Filosofia di Siena. Nella seconda metà degli anni ’70, quando la frequentavo da studente, quasi ogni esame presentava esclusivamente testi della tradizione marxiana. Il programma di Storia della filosofia consisteva nel Capitolo 5 del Primo Libro del Capitale e in Stato e rivoluzione di Lenin; quello di pedagogia in una antologia di scritti di Gramsci sulla scuola; quello di Storia della Pedagogia verteva su Marcuse e Wilhelm Reich; quello di Filosofia teoretica sulla Scuola di Francoforte, e così via. Anche per gli antropologi era così: per Cirese, che era passato da Siena rapidamente come una meteora, e per Clemente, Solinas e Squillacciotti, rimasti come titolari rispettivamente degli insegnamenti di Storia delle Tradizioni Popolari, Etnologia e Antropologia culturale. Tanto che questi tre corsi avevano elaborato una dispensa comune di introduzione al marxismo, che temo sia andata oggi perduta (io almeno non ce l’ho più). Si rendevano conto che ragazze e ragazzi arrivati dal liceo di marxismo non sapevano nulla; ma ritenevano che senza quelle nozioni minime sulla lotta di classe come legge che muove la Storia non si potesse neppure iniziare ad affrontare il sapere antropologico.

Nella seconda metà degli anni ’80 questo impianto inizia a declinare; un po’ per il riflusso dei movimenti nella società, un po’ perché appariva a molti ormai insopportabile la sua deriva catechistica e la sua difficoltà nel leggere i mutamenti sociali. A me pare che per Pietro l’allontanamento dall’ortodossia marxista sia passato soprattutto per la scoperta di autori e modi di pensare nuovi, fra i quali giocano un ruolo cruciale Wittgenstein, Geertz e l’approccio interpretativo o ermeneutico e la tradizione “comprendente” delle scienze umane. Da qui l’apertura a “turbamenti epistemologici” centrati sulla complessità dei rapporti fra osservazione etnografica, mediazione ermeneutica e comprensione teorica. Una complessità che le Master Narratives del marxismo non riconoscevano. In quegli anni si potevano chiamare queste sensibilità anche “postmoderne” – visto che la polemica contro i Grandi Racconti stava al centro di La condizione postmoderna di Lyotard [1] – altro libro che capitava spesso di vedere tra le mani di Pietro in quel periodo. Successivamente il postmodernismo sarebbe divenuto, specie negli Stati Uniti, qualcosa di completamente diverso e persino opposto, appoggiando il Grande Racconto – questo sì – di un sapere interamente sottodeterminato dalle relazioni di potere.

L’altra cornice in cui Pietro si sentiva ormai stretto era la demologia: una denominazione disciplinare creata e sostenuta con forza dal suo maestro Alberto M. Cirese, al cui interno aveva fino ad allora ritenuto di lavorare. La demologia era nata per definire uno studio della cultura popolare su basi gramsciane, centrata dunque sui concetti di subalternità ed egemonia, differenziandosi in questo modo dalla tradizione folklorica di impianto romantico e positivista. Tuttavia – Pietro ne era perfettamente consapevole e lo aveva scritto in alcuni articoli di dieci anni prima [2] – essa non riusciva ad affrancarsi del tutto da una concezione statica e arcaicizzante della cultura popolare. E soprattutto, sembrava non potersi integrare con gli interessi di analisi e comprensione di forme del cambiamento culturale – insomma, con quell’antropologia del Noi o della contemporaneità che era sempre più nettamente al centro degli interessi di Pietro.

Al superamento della cornice demologica contribuiva anche il terzo tipo di “disagio” da lui enunciato, quello verso le politiche culturali degli Enti Locali. In realtà su questo piano l’annunciata discontinuità non ci sarà. Pietro era deluso da alcune esperienze non perfettamente riuscite di ricerca e museografia territoriale, in cui l’impegno delle istituzioni nel valorizzare la “tradizione” (negli anni Ottanta non si parlava ancora di patrimonio intangibile) non era stato per lui abbastanza continuativo e coerente. Ma in realtà negli anni successivi il lavoro sul territorio e le collaborazioni continueranno: fino a portare alla fondazione, nel 1999, della associazione IDAST (“Iniziative demo-antropologiche e di storia orale in Toscana”), pensata come interfaccia fra Università e territorio, e protagonista nel primo decennio del nuovo secolo di importanti progetti di ricerca.

Tuttavia, tornando a quella fine degli anni Ottanta, qualcosa si era realmente spezzato rispetto a una precedente idea di impegno territoriale della antropologia/demologia. Non esisteva più – né più sarebbe esistita – quella alleanza tra studiosi, amministratori pubblici e “portatori della tradizione” (ex-mezzadri, ad esempio, collezionisti di oggetti “dei vecchi tempi” e così via) che aveva caratterizzato le prime gloriose esperienze di folk revival e di musei del mondo contadino. La poetica pasoliniana della nostalgia per il mondo delle lucciole teneva insieme queste tre componenti, e definiva come obiettivi comuni la volontà di non “disperdere” la tradizione e di valorizzare la memoria e l’identità locale. C’era un linguaggio condiviso, un comune orientamento politico, una analoga postura critica verso il presente consumista e inautentico. Tutto questo va perduto nel corso degli anni Ottanta. Gli studiosi non se la sentono più di condividere l’idea ingenua e nostalgica di tradizione che viene dal basso, dai collezionisti e dagli appassionati di revival: gli assessori alla cultura progressisti, da parte loro, cominciano a vedere con un qualche sospetto il localismo e il folklorismo, sempre più evocati da quelle destre che si chiameranno in seguito identitarie e populiste. I testimoni, infine, non hanno più bisogno degli intellettuali per prendere la parola, e sono sempre meno disposti a delegarla e a lasciarsi magari rappresentare come “primitivi” (si pensi alle sempre più frequenti proteste dei narratori orali di fronte alle trascrizioni filologicamente corrette ma grammaticalmente confuse delle loro storie di vita [3]).

In ogni caso, il punto di partenza nel Disagio dell’antropologia resta un classico oggetto demologico o folklorico: una festa del fuoco rurale, carica di suggestioni frazeriane, allusiva di una visione del mondo incantata e premoderna. Ma quanto è diverso il modo di affrontare un tale fenomeno rispetto alla tradizione demologica! Intanto si parte dai diari di campo (oltre che il proprio, sono pubblicati quelli di Fabio Mugnaini, Riccardo Putti, Silvia Folchi, Antonio Bartoli, Anna Maria Frau). Sono testi soggettivi, frammentari, inconclusi: proprio quelli che a Pietro sono sempre piaciuti di più, perché legati a un’idea di conoscenza che ha valore nel suo percorso di costruzione, incerto e per tentativi, e che si inaridisce quando viene sistematizzata in risultati che si pretendono definitivi. È una epistemologia del frammento, della provvisorietà, del rattoppo [4] quella che ha sempre caratterizzato il suo lavoro – insieme al rifiuto delle classificazioni e dei sistemi. Questo è il motivo per cui Pietro non è mai stato interessato a pubblicare libri (con l’eccezione del volume frutto della sua tesi di laurea [5]), trovando invece in una scrittura saggistica dalla forte impronta letteraria la cifra principale della propria espressione. Se ha pubblicato libri, si è trattato di raccolte di saggi, che si è deciso a riunire perché qualche allievo lo ha spinto a farlo e si è assunto la curatela [6].

L’approccio alla Focarazza si articola dunque da un lato attraverso le reazioni soggettive e anche emozionali degli spettatori-ricercatori, dall’altro attraverso sollecitazioni teoriche di amplissimo raggio. Gli appunti sulla copia che conservo di quella dispensa parlano di riferimenti a Wittgenstein, Geertz, Adorno, Goffman, Habermas, Ginzburg (al quale è associata l’idea di conoscenza come narrazione). Citando Cirese e Silvana Miceli, si parla di “bisogno di teoria”, e della necessità di “diventare più volpi”. Quest’ultima espressione Pietro la riprende da Geertz, il cui riferimento è la famosa distinzione di Isaiah Berlin fra il riccio e la volpe come modelli di conoscenza. Distinzione derivata a sua volta da un frammento di Archiloco: «la volpe sa molte cose, ma il riccio ne sa una grande». Il riccio rappresenta per Berlin una conoscenza basata su un’unica grande visione del mondo, con regole precise alle quali può esser ricondotta la varietà dei fenomeni; la volpe è più scettica, si affida ad esperienze diverse e eterogenee, si focalizza sulle differenze, è capace di integrare prospettive diverse in modi sempre nuovi. Il riccio è monista e la volpe pluralista.

Se per Berlin entrambe le prospettive hanno i loro pregi e difetti, la simpatia di Pietro Clemente va tutta alle volpi. La natura stessa dell’etnografia, per lui, è quella della volpe. Attenzione, però: ciò non significa che il riccio è teorico e la volpe empirica o pragmatica. Al contrario, il pluralismo scettico di quest’ultima si deve nutrire costantemente di teoria (e di letteratura, aggiungerei). Pietro esplicita questo punto in uno dei testi che include nella dispensa, il manoscritto della Premessa preparata per il volume (a quel momento non ancora uscito) Ragione e forme di vita: una raccolta, curata dal sottoscritto e da Sandro Simonicca, di saggi dedicati al dibattito su razionalità e relativismo a cavallo tra filosofia e antropologia [7]. Qui scrive fra l’altro:

Se per Berlin entrambe le prospettive hanno i loro pregi e difetti, la simpatia di Pietro Clemente va tutta alle volpi. La natura stessa dell’etnografia, per lui, è quella della volpe. Attenzione, però: ciò non significa che il riccio è teorico e la volpe empirica o pragmatica. Al contrario, il pluralismo scettico di quest’ultima si deve nutrire costantemente di teoria (e di letteratura, aggiungerei). Pietro esplicita questo punto in uno dei testi che include nella dispensa, il manoscritto della Premessa preparata per il volume (a quel momento non ancora uscito) Ragione e forme di vita: una raccolta, curata dal sottoscritto e da Sandro Simonicca, di saggi dedicati al dibattito su razionalità e relativismo a cavallo tra filosofia e antropologia [7]. Qui scrive fra l’altro:

«Sembra che l’antropologia debba il rilievo dei suoi orizzonti di conoscenza non a una virtù, bensì a un difetto di origine: la mancanza di uno statuto rigoroso. E in effetti […] possiamo apprezzare il fatto che nessun antropologo ha scritto cose interessanti perché impegnato a sostenere un certo sistema di teorie, ma al contrario perché faceva interagire un certo sistema di concetti, pre-cognizioni, paradigmi propri del suo spazio-tempo, con eventi e documenti della vita di gruppi umani. La regola pratica di questo rapporto fra conoscenza antropologica e sistemi teorici di riferimento (filosofia in senso lato) è stata esplicitata da C. Geertz con la metafora della volpe, la metafora cioè di un fare conoscitivo che ha analogie con la caccia e con il nascosto furto di preda. Per Geertz i teorici (anche antropologi) e i filosofi sono più simili al comportamento autonomo degli istrici, mentre i ricercatori sul campo che connettono eventi della vita e dei concetti indigeni ‘vicini all’esperienza’ con i concetti della tradizione antropologica, più generali e lontani dall’esperienza, hanno comportamenti assai vicini a quelli dei predatori. Gli antropologi, traduttori potenzialmente infedeli, transculturatori, agenti di connessione tra concetti e eventi osservativi, tra teorie e giochi regolati dalla pratica, devono la fecondità delle loro descrizioni, dense e interpretative, alla natura irregolare del loro totem animale» [8].

Storia notturna e altri dintorni della antropologia

Storia notturna e altri dintorni della antropologia

Una interpretazione venatoria, dunque, o meglio ancora predatoria, della teoria. In quello stesso 1989 esce Storia notturna di Carlo Ginzburg [9], un autore che, in particolare per i saggi di Spie [10], era già intercettato dalle antenne di Pietro. Storia notturna però sembra fatto apposta per sollecitare i suoi peggiori istinti di volpe: un testo labirintico, un uso raffinatissimo del metodo comparativo o morfologico nel tentativo di ricostruire una unità culturale della quale non sono rimaste tracce (quella dello sciamanismo indoeuropeo, in sostanza, che conterrebbe gli ingredienti fondamentali del complesso della stregoneria, da noi conosciuto solo nella configurazione distorta che ne ha fornito il cristianesimo). Un testo, soprattutto, dalla struttura narrativa – un incastro di storie diverse che dovrebbero andare a formare, in definitiva, «la matrice di tutti i racconti possibili».

Bene, a Storia notturna era stato dedicato il primo di una serie di incontri, denominati “Nei dintorni dell’antropologia”, tenuti fra 1989 e 1990 alla Casa di Chesino, la Biblioteca comunale di Poggibonsi. Cittadina industriale a una ventina di chilometri da Siena, Poggibonsi era in quegli anni una specie di succursale dell’istituto di antropologia del capoluogo. C’erano tanti entusiasti allievi che avevano creato un “Laboratorio di tradizioni popolari”, intraprendendo ricerche di storia orale e soprattutto la documentazione di una straordinaria collezione di ex voto anatomici in carta pressata, quelli del Santuario del Romituzzo.

Pietro aveva definito Poggibonsi «la capitale morale dell’Europa postmoderna»: perché si trattava, in una Toscana tutta proiettata a rivendicare radici medioevali e autenticità culturale, di un luogo assolutamente ibrido e inautentico. Distrutto dai bombardamenti alleati, ricostruito in modo compulsivo e frettoloso, si era posto negli anni eroici del dopoguerra al centro di un distretto industriale mobiliero che aveva portato una ricchezza nuova e slegata da ogni eredità sociale e base culturale; e aveva al tempo stesso portato brutture architettoniche, rapido incremento demografico, movimenti migratori da svariate parti d’Italia. Perché un posto così sia stato terreno di coltura di tanti antropologi, a partire da chi scrive, è di per sé un problema sociologico interessante – in chiave bourdesiana, diciamo [11].

Pietro aveva definito Poggibonsi «la capitale morale dell’Europa postmoderna»: perché si trattava, in una Toscana tutta proiettata a rivendicare radici medioevali e autenticità culturale, di un luogo assolutamente ibrido e inautentico. Distrutto dai bombardamenti alleati, ricostruito in modo compulsivo e frettoloso, si era posto negli anni eroici del dopoguerra al centro di un distretto industriale mobiliero che aveva portato una ricchezza nuova e slegata da ogni eredità sociale e base culturale; e aveva al tempo stesso portato brutture architettoniche, rapido incremento demografico, movimenti migratori da svariate parti d’Italia. Perché un posto così sia stato terreno di coltura di tanti antropologi, a partire da chi scrive, è di per sé un problema sociologico interessante – in chiave bourdesiana, diciamo [11].

Ma veniamo adesso a quei Dintorni dell’antropologia, che permettono di capire la logica degli interessi teorici di Pietro Clemente, che ovviamente ne era l’ispiratore, e che videro l’amplissima partecipazione di una rete di studiosi, quasi tutti non accademici e impegnati piuttosto nella ricerca territoriale in Toscana, che a Pietro erano in qualche modo legati. Storia notturna fu appunto il punto di partenza, con una discussione appassionata da cui derivò fra l’altro una recensione collettiva [12]. Seguirono La società trasparente di Gianni Vattimo [13] e Archeologia dello sviluppo di Wolfgang Sachs[14]. Un secondo ciclo, nel 1990, comprendeva Antropologia della conoscenza di Yahuda Elkana [15], Poetica della prosa di Tzvetan Todorov, Dove gli angeli esitano di Gregory e Catherine Bateson, L’invenzione della tradizione di Hobsbawm e Ranger, Letture e lettori nella Francia di antico regime di Roger Chartier, il volume collettaneo L’industria del museo, Il suono e i segni di Jack Goody [16].

Ma veniamo adesso a quei Dintorni dell’antropologia, che permettono di capire la logica degli interessi teorici di Pietro Clemente, che ovviamente ne era l’ispiratore, e che videro l’amplissima partecipazione di una rete di studiosi, quasi tutti non accademici e impegnati piuttosto nella ricerca territoriale in Toscana, che a Pietro erano in qualche modo legati. Storia notturna fu appunto il punto di partenza, con una discussione appassionata da cui derivò fra l’altro una recensione collettiva [12]. Seguirono La società trasparente di Gianni Vattimo [13] e Archeologia dello sviluppo di Wolfgang Sachs[14]. Un secondo ciclo, nel 1990, comprendeva Antropologia della conoscenza di Yahuda Elkana [15], Poetica della prosa di Tzvetan Todorov, Dove gli angeli esitano di Gregory e Catherine Bateson, L’invenzione della tradizione di Hobsbawm e Ranger, Letture e lettori nella Francia di antico regime di Roger Chartier, il volume collettaneo L’industria del museo, Il suono e i segni di Jack Goody [16].

Ci sono tratti in comune in questa manciata di libri così diversi? Beh, intanto sicuramente la fame indiscriminata di volpi che si sono appena affrancate dalla soffocante tutela dei ricci marxisti o strutturalisti (o entrambe le cose). Di Vattimo ad esempio avevamo già discusso la controversa tesi del pensiero debole, che ci interessava come contraltare alla “forza” eccessiva degli impianti fino ad allora dominanti. E La società trasparente, libro che oggi appare forse schematico e per certi versi anche scontato, apriva allora spunti nuovi sulla ibridazione delle identità sociali e sul nesso fra democrazia e tecnologie comunicative – oltre a rappresentare una sponda filosofica a quella svolta ermeneutica che Pietro aveva decisamente abbracciato. Anche il libro di Elkana, filosofo israeliano della scienza, andava in questa direzione, discutendo delle condizioni pratiche (vs. quelle puramente epistemologiche) della conoscenza scientifica. Il libro postumo di Bateson, curato dalla figlia Catherine, rappresentava per molti di noi il primo incontro con un autore famoso che nell’antropologia italiana non aveva però avuto tanto successo (sarebbe stato Alberto Sobrero, successivamente, a integrarlo in modo deciso nella nostra tradizione di studi [17]). I “metaloghi” tra padre e figlia avevano affascinato profondamente Pietro, con il loro metodo maieutico che continuerà a tener presente nei suoi scritti successivi. In quanto a L’invenzione della tradizione, inutile dire quanto sia stato importante nel ridefinire i rapporti fra storia e antropologia e per demolire definitivamente l’ingenuo concetto di tradizione popolare adottato dal folklorismo classico (e mai del tutto superato nella stessa demologia, come si è visto). Gli altri libri testimoniano di nuovi campi di interesse, come il possibile contributo dell’antropologia alla questione ambientale (Sachs), il patrimonio culturale e la museografia (Lumley), le relazioni oralità-scrittura (Chartier, Goody), il ruolo della retorica nella costruzione del sapere delle scienze umane (Todorov).

Ci sono tratti in comune in questa manciata di libri così diversi? Beh, intanto sicuramente la fame indiscriminata di volpi che si sono appena affrancate dalla soffocante tutela dei ricci marxisti o strutturalisti (o entrambe le cose). Di Vattimo ad esempio avevamo già discusso la controversa tesi del pensiero debole, che ci interessava come contraltare alla “forza” eccessiva degli impianti fino ad allora dominanti. E La società trasparente, libro che oggi appare forse schematico e per certi versi anche scontato, apriva allora spunti nuovi sulla ibridazione delle identità sociali e sul nesso fra democrazia e tecnologie comunicative – oltre a rappresentare una sponda filosofica a quella svolta ermeneutica che Pietro aveva decisamente abbracciato. Anche il libro di Elkana, filosofo israeliano della scienza, andava in questa direzione, discutendo delle condizioni pratiche (vs. quelle puramente epistemologiche) della conoscenza scientifica. Il libro postumo di Bateson, curato dalla figlia Catherine, rappresentava per molti di noi il primo incontro con un autore famoso che nell’antropologia italiana non aveva però avuto tanto successo (sarebbe stato Alberto Sobrero, successivamente, a integrarlo in modo deciso nella nostra tradizione di studi [17]). I “metaloghi” tra padre e figlia avevano affascinato profondamente Pietro, con il loro metodo maieutico che continuerà a tener presente nei suoi scritti successivi. In quanto a L’invenzione della tradizione, inutile dire quanto sia stato importante nel ridefinire i rapporti fra storia e antropologia e per demolire definitivamente l’ingenuo concetto di tradizione popolare adottato dal folklorismo classico (e mai del tutto superato nella stessa demologia, come si è visto). Gli altri libri testimoniano di nuovi campi di interesse, come il possibile contributo dell’antropologia alla questione ambientale (Sachs), il patrimonio culturale e la museografia (Lumley), le relazioni oralità-scrittura (Chartier, Goody), il ruolo della retorica nella costruzione del sapere delle scienze umane (Todorov).

Gli incontri “Nei dintorni dell’antropologia” si interrompono dopo questi due cicli. La ragione principale è che dal 1991 Pietro si trasferisce all’Università di Roma “La Sapienza”, andando a ricoprire la cattedra di Antropologia culturale fino ad allora tenuta dal suo maestro, Alberto M. Cirese. La nuova cattedra (Antropologia culturale e non più Storia delle Tradizioni Popolari) legittimerà definitivamente il suo abbandono dell’etichetta di demologo. Le presentazioni di libri e i seminari di dibattito resteranno anche nell’esperienza romana una forma di attività intellettuale particolarmente gradita da Pietro, spostandosi in ambito prettamente accademico (nel quadro delle attività del dottorato di ricerca, cui si dedicherà con particolare energia) oppure in iniziative svolte in collaborazione con la Fondazione Basso – la cui sede in via della Dogana Vecchia vedrà in quegli anni un fiorire di iniziative antropologiche.

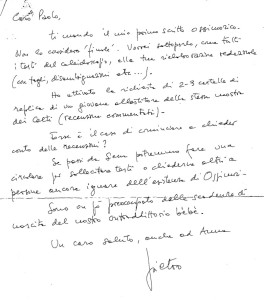

Vorrei tornare però ai “turbamenti epistemologici” che caratterizzano questa fase del percorso di Pietro. La loro origine va cercata un po’ più indietro nel tempo. Bisogna fare un passo indietro e tornare ai primi anni ’80 e a un suo importante lavoro: la curatela di un numero della rivista La ricerca folklorica dedicato a James G. Frazer e a “I frutti del Ramo d’oro” [18]. Il numero esce alla fine del 1984, ma è preceduto da un intensissimo lavoro preparatorio che si articola per almeno due anni: fra l’altro, da un convegno tenuto nell’83 alla Certosa di Pontignano (Siena) nel quale erano state presentate e discusse le prime stesure degli articoli. La struttura del numero rispecchia a pieno lo stile di Pietro e la sua concezione cooperativa della conoscenza. Oltre a una introduzione e a dodici saggi, è presente una sezione da titolo “Il ramo d’oro e gli studiosi italiani: note di memoria per una storia degli studi”, con contributi originali di Ernesta Cerulli, Vinigi Grottanelli, Diego Carpitella, Tullio Tentori, Giovanni Battista Bronzini, Vittorio Lanternari, Bernardo Bernardi, Carlo Tullio Altan, Giuseppe Bonomo e Alberto Mario Cirese; e una sezione di dibattito con interventi critici di Giuseppe Prestipino, Giuliano Gliozzi, Sebastiano Lo Nigro e Francesco Pitocco. Io ero appena laureato con una tesi dedicata al concetto di magia nella letteratura antropologica, e Pietro (che già ovviamente mi aveva indirizzato al Ramo d’oro) mi aveva coinvolto nel lavoro redazionale: ne ricordo dunque la complessità (erano tempi in cui si usava la macchina da scrivere, si correggevano le bozze a mano, ci si inviavano i testi per posta; non c’era la peer-review, ma una discussione preliminare sui testi, commenti e riletture reciproche che francamente valeva molto di più delle peer-review attuali).

Ora, perché Frazer? Che cosa poteva entrarci con i “turbamenti epistemologici” un autore che sembrava rappresentare il positivismo antropologico nella sua forma più piatta? Un autore per il quale Wittgenstein aveva parlato di una totale “ristrettezza della vita dello spirito”, e che la teoria antropologica aveva liquidato ormai dagli inizi del secolo? Pietro era stato spinto verso tale percorso dall’enigma di quello che chiamava il “frazerismo diffuso”: vale a dire la persistenza di idee e suggestioni legate al Ramo d’oro nella cultura di massa, nell’immaginario comune, ma anche su un certo piano degli studi storici e antropologici, specie quelli localistici. L’idea di una radice di molteplici pratiche simboliche – dal teatro alle cerimonie natalizie, dai giochi dei bambini alle feste popolari – nei riti volti a promuovere magicamente la fertilità, che sta al centro dell’opera frazeriana, è stata sì criticata da molteplici indirizzi dell’antropologia: eppure era ed è ancora saldamente installata nella nostra cultura. I folkloristi locali la davano ancora per scontata, così come le guide turistiche e gli opuscoli delle Pro-Loco: ma anche nella letteratura e nel cinema si ripresentava costantemente. Era da poco uscito il film di Coppola Apocalypse Now, ad esempio, che (rileggendo Cuore di tenebra di Conrad, certamente a sua volta influenzato da Frazer) riproponeva la figura del re-sacerdote e del suo sacrificio come, si potrebbe dire, terribile nucleo originario della soggettività umana. Come si spiega questa permanenza di un nucleo immaginativo che sul piano scientifico appare invece di gran lunga superato?

Questa domanda aveva due implicazioni, che sembrano entrambe guidare la riflessione di Pietro per tutti gli anni Ottanta. La prima è che le teorie della magia e del simbolismo che avevano sostituito quella di Frazer (ad esempio il simbolismo funzionalista, o le proposte di “decifrazione” psicoanalitica e strutturalista dei simboli) non erano poi così soddisfacenti. C’è un libro che lo spinge in particolare verso questa critica ai critici di Frazer: Per una teoria del simbolismo di Dan Sperber [19]. Pietro non amerà particolarmente gli sviluppi del pensiero di Sperber e le sue teorie sulla “epidemiologia delle idee”, ma a inizio anni Ottanta è folgorato da questo libro, che lo convince della illusorietà delle “teorie del sospetto”, cioè di ogni tentativo di leggere simboli e riti come se fossero l’espressione cifrata di qualcosa d’altro – ad esempio di valori sociali, di contenuti libidici, di categorie cognitive.

Questa domanda aveva due implicazioni, che sembrano entrambe guidare la riflessione di Pietro per tutti gli anni Ottanta. La prima è che le teorie della magia e del simbolismo che avevano sostituito quella di Frazer (ad esempio il simbolismo funzionalista, o le proposte di “decifrazione” psicoanalitica e strutturalista dei simboli) non erano poi così soddisfacenti. C’è un libro che lo spinge in particolare verso questa critica ai critici di Frazer: Per una teoria del simbolismo di Dan Sperber [19]. Pietro non amerà particolarmente gli sviluppi del pensiero di Sperber e le sue teorie sulla “epidemiologia delle idee”, ma a inizio anni Ottanta è folgorato da questo libro, che lo convince della illusorietà delle “teorie del sospetto”, cioè di ogni tentativo di leggere simboli e riti come se fossero l’espressione cifrata di qualcosa d’altro – ad esempio di valori sociali, di contenuti libidici, di categorie cognitive.

Non troviamo allora forse in Frazer una irriducibilità del rito e del simbolo, di maggior valore rispetto ai tentativi “moderni” di spiegarli riconducendoli a contenuti criptati e nascosti, che gli stessi attori sociali non capirebbero? Se è così, però, questa intuizione frazeriana si manifesterebbe più nella struttura del suo testo che nelle esplicite formulazioni teoriche. E questa è la seconda implicazione dell’interrogativo sul frazerismo diffuso. Esso fa presa sugli aspetti letterari del Ramo d’oro più che sulle sue argomentazioni razionali: sulle sue descrizioni più che sulle sue spiegazioni. A guidare Pietro in questa direzione era un altro piccolissimo libro, le Note sul Ramo d’oro di Frazer [20]di Ludwig Wittgenstein. Un libro che apparentemente distrugge Frazer, ma che in realtà offre la chiave per una sua lettura del tutto diversa da quella ortodossa o manualistica. «“E così il coro accenna a una legge segreta”: ecco come vien voglia di commentare la raccolta dei dati in Frazer», scrive Wittgenstein[21]. E ancora: «Frazer è molto più selvaggio della maggioranza dei suoi selvaggi, perché questi non potranno mai essere così distanti dalla comprensione di un fatto spirituale quanto lo è un inglese del ventesimo secolo. Le sue spiegazioni delle usanze primitive sono molto più rozze del senso di quelle usanze stesse» [22]. Questa legge segreta, questo carattere selvaggio, è qualcosa che contraddice radicalmente le ipotesi frazeriane sul progresso, la civiltà e la razionalità. Il testo stesso del Ramo d’oro è costruito sulle relazioni analogiche (similarità, contagio) che fondano la magia. Quest’ultima si presenta a chi sfoglia le pagine del Ramo d’oro non come un residuo arcaico, bensì come un nucleo ben forte e presente del pensiero umano, anzi dell’esistenza umana, del nostro modo di stare al mondo.

Non troviamo allora forse in Frazer una irriducibilità del rito e del simbolo, di maggior valore rispetto ai tentativi “moderni” di spiegarli riconducendoli a contenuti criptati e nascosti, che gli stessi attori sociali non capirebbero? Se è così, però, questa intuizione frazeriana si manifesterebbe più nella struttura del suo testo che nelle esplicite formulazioni teoriche. E questa è la seconda implicazione dell’interrogativo sul frazerismo diffuso. Esso fa presa sugli aspetti letterari del Ramo d’oro più che sulle sue argomentazioni razionali: sulle sue descrizioni più che sulle sue spiegazioni. A guidare Pietro in questa direzione era un altro piccolissimo libro, le Note sul Ramo d’oro di Frazer [20]di Ludwig Wittgenstein. Un libro che apparentemente distrugge Frazer, ma che in realtà offre la chiave per una sua lettura del tutto diversa da quella ortodossa o manualistica. «“E così il coro accenna a una legge segreta”: ecco come vien voglia di commentare la raccolta dei dati in Frazer», scrive Wittgenstein[21]. E ancora: «Frazer è molto più selvaggio della maggioranza dei suoi selvaggi, perché questi non potranno mai essere così distanti dalla comprensione di un fatto spirituale quanto lo è un inglese del ventesimo secolo. Le sue spiegazioni delle usanze primitive sono molto più rozze del senso di quelle usanze stesse» [22]. Questa legge segreta, questo carattere selvaggio, è qualcosa che contraddice radicalmente le ipotesi frazeriane sul progresso, la civiltà e la razionalità. Il testo stesso del Ramo d’oro è costruito sulle relazioni analogiche (similarità, contagio) che fondano la magia. Quest’ultima si presenta a chi sfoglia le pagine del Ramo d’oro non come un residuo arcaico, bensì come un nucleo ben forte e presente del pensiero umano, anzi dell’esistenza umana, del nostro modo di stare al mondo.

Insomma, dietro la riflessione su Frazer non c’era soltanto un esercizio di storia degli studi, ma un’intera problematica riguardante l’antropologia contemporanea, le sue basi epistemologiche, la natura stessa della disciplina a metà fra spiegazione e comprensione, fra scienza e letteratura. Negli anni in cui usciva il numero di Ricerca folklorica, si teneva a Santa Fe il convegno Writing Culture. Il libro omonimo sarebbe uscito nel 1986 [23], e noi lo avremmo letto qualche anno dopo – insieme a Works and Lives di Geertz [24] e a The Predicament of Culture di Clifford [25]. L’idea di una fondamentale affinità fra antropologia e letteratura, basata sul fatto che i dati etnografici sarebbero essenzialmente costruzioni retoriche, ci avrebbe parecchio suggestionato (troppo, tendo oggi a credere [26]). Pietro la fece propria, al solito, in modo imprevisto e originale: in un saggio intitolato Oltre Geertz, sostenne che la “svolta retorica” poteva riabilitare le vecchie pratiche di raccolta documentaria dei folkloristi contro una certa mistica della ricerca sul campo che si era affermata nel mainstream antropologico anglo-francese [27]. Un colpo di coda del demologo, si potrebbe dire: perché dopo aver rivendicato in modo così raffinato lo statuto della disciplina, come già detto, non userà più l’espressione “demologia” per definire il proprio lavoro.

All’inizio degli anni Novanta, tutte le suggestioni fin qui delineate (e molte altre, in realtà) confluiscono in una nuova impresa concepita e diretta da Pietro Clemente: la fondazione della rivista Ossimori. Questa rivista (un semestrale che porta come sottotitolo “Periodico di antropologia e scienze umane”) nasce a Siena e con una redazione prevalentemente toscana, anche se la sua uscita coincide con il già ricordato passaggio di Pietro a Roma. Pietro ne è direttore scientifico, Paolo De Simonis direttore responsabile. È per certi versi una eredità degli incontri “Nei dintorni dell’antropologia”: e infatti l’editore dei primi due numeri ha sede proprio a Poggibonsi (si tratta dell’editore Lalli, impegnato in pubblicazioni d’arte, di storia locale ma anche noto per aver pubblicato il primo romanzo di Andrea Camilleri). Dal numero 3, la stampa passerà a un editore senese, Protagon: il carattere eccessivamente localistico degli editori, in realtà poco più che stampatori, è stato fin dall’inizio il limite della rivista, che viene realizzata in modo artigianale, diffusa solo attraverso i contatti della redazione e assume dunque un carattere marcatamente underground – quasi una fanzine antropologica. Anche il titolo rimanda al clima culturale che ho cercato di delineare: centralità della dimensione retorica, dell’ironia, di un discorso antisistematico, frammentario, che non teme le interne incoerenze e le valorizza anzi come fonte di creatività. Tutto molto postmoderno (quando questa espressione non era ancora una parolaccia).

Diversamente da quasi tutte le riviste di oggi, costrette dalle logiche ANVUR a trasformarsi in puri contenitori di saggi, Ossimori era uno strumento di dibattito: e aveva infatti una struttura interna complessa e molto “clementiana”. Si cominciava con una copertina d’autore, realizzata da Sestilio Cresti, che curava anche la configurazione grafica dell’intero numero. Seguivano un editoriale, le lettere e lo “Spazio degli ossimori”: alcune paginette in cui vari collaboratori, interni o esterni alla redazione, proponevano poesie, brevi racconti e vari, divertissment di tema antropologico. Vi erano quindi quattro principali sezioni:

Diversamente da quasi tutte le riviste di oggi, costrette dalle logiche ANVUR a trasformarsi in puri contenitori di saggi, Ossimori era uno strumento di dibattito: e aveva infatti una struttura interna complessa e molto “clementiana”. Si cominciava con una copertina d’autore, realizzata da Sestilio Cresti, che curava anche la configurazione grafica dell’intero numero. Seguivano un editoriale, le lettere e lo “Spazio degli ossimori”: alcune paginette in cui vari collaboratori, interni o esterni alla redazione, proponevano poesie, brevi racconti e vari, divertissment di tema antropologico. Vi erano quindi quattro principali sezioni:

a) una sezione intitolata “Antropologia della complessità e del noi”, dedicata all’analisi di aspetti delle culture della società italiana (o comunque “occidentale”) contemporanea. Nei dieci numeri usciti sono stati trattati fra l’altro i temi dello sport (e del calcio in particolare), del multiculturalismo, della mafia, del turismo, dell’etnicità, dei media: interessi antropologici che oggi appaiono scontati ma che non lo erano così tanto in quegli anni (le antropologie dello sport, del turismo e del consumo di massa muovevano i loro primi timidi passi nella ricerca internazionale). Questa sezione era di solito introdotta da una rassegna “di servizio” della redazione, e si articolava attraverso commenti di vari specialisti, non solo italiani, in chiave anche interdisciplinare. Per fare un solo esempio e mostrare l’alto livello dell’interlocuzione, il n. 3 (1992) presentava un dossier sugli approcci antropologici alla mafia aperto da un saggio di Luciano Li Causi e Michele Cassano, seguito da commenti di Bernardo Bernardi, Luigi M. Lombardi Satriani, Diego Gambetta e da contributi di Steven Lukes, Vincenzo Cannada Bartoli e Mario Centorrino.

b) Una sezione chiamata “Rappresentazione, descrizione, uso delle tecnologie”, con brevi scritti dedicati a problemi di metodologia di ricerca, di rappresentazione etnografica, di antropologia visuale e museale;

c) La sezione “Saggio”: un solo vero e proprio saggio per numero, scelto accuratamente e corredato da commenti, sul modello di Current Anthropology. Spesso si trattava della traduzione di importanti contributi del dibattito internazionale: sono usciti – per citarne solo alcuni – testi di Edmund Leach, David F. Pocock, Bruce Lincoln, Josef Llobera, George R. Saunders. Hermann Bausinger;

d) Infine, la sezione forse più rappresentativa della rivista, “Caleidoscopio”: sezione di recensioni, di note e commenti, di resoconti di visite a mostre e musei, caratterizzata da grande frammentarietà ma anche dalla ricchezza di piste da seguire – insomma, sempre con la logica delle volpi e di una caccia più o meno di frodo. Il primo contributo di Pietro ad Ossimori riguarda proprio questa sezione, ed è un commento in margine alla visita ad una mostra sui Celti. Oltre all’editoriale, naturalmente, che nel n. 1 interpreta così il senso del richiamo del titolo agli ossimori:

d) Infine, la sezione forse più rappresentativa della rivista, “Caleidoscopio”: sezione di recensioni, di note e commenti, di resoconti di visite a mostre e musei, caratterizzata da grande frammentarietà ma anche dalla ricchezza di piste da seguire – insomma, sempre con la logica delle volpi e di una caccia più o meno di frodo. Il primo contributo di Pietro ad Ossimori riguarda proprio questa sezione, ed è un commento in margine alla visita ad una mostra sui Celti. Oltre all’editoriale, naturalmente, che nel n. 1 interpreta così il senso del richiamo del titolo agli ossimori:

«Noi lo interpretiamo come mettere insieme tematiche diverse, far dialogare campi e posizioni distanti, sollecitare nuovi orientamenti (che possono forse venire da accostamenti inconsueti), ed anche come approfondimento anticipato di uno dei termini del sottotitolo: quella nozione di scienze umane che, facendo interagire le “due” culture, è già un ossimoro, la cui natura torna ad essere terreno problematico di riflessione» [28].

La scienza e la vita

Ossimori è stata un’esperienza di eccezionale valore formativo per chi vi ha partecipato; per me, resta anche un modello ineguagliato di rivista come costante strumento di discussione, di aggiornamento, di apertura. Come detto, il periodico andò avanti per 10 numeri (9 in realtà, essendo uno doppio), arrivando ad esaurimento nel 1997. La ragioni della chiusura stanno nella progressiva disgregazione del gruppo redazionale, nelle fatiche della conduzione artigianale e nella mancanza di un reale sostegno editoriale e di distribuzione. Forse si tratta anche del fatto che a Pietro l’impresa cominciava a interessare un po’ meno: fedele alla sua a-sistematicità venatoria, si stava rivolgendo ad altri campi e interagiva con altre persone. Ne ricordo solo due, sempre limitandomi rigorosamente agli anni Novanta. La prima è la partecipazione a una ricerca sulla strage nazifascista di civili avvenuta a Civitella Val di Chiana nel 1944.

Coinvolto dallo storico Leonardo Paggi in una raccolta di fonti orali sulle memorie della strage, Pietro si appassionò al progetto e si calò totalmente nel contesto locale e nella problematica della “memoria divisa” che esso poneva. Partecipò al convegno “In Memory. Per una memoria europea dei crimini nazisti”, tenuto fra Arezzo e Civitella nel giugno 1994 – convegno che segna in Italia l’avvio di una stagione nuova e intensa di studi sul fenomeno delle stragi di civili, fino ad allora sottovalutato dalla storiografia resistenziale. Il suo intervento in quella occasione, intitolato “Ritorno dall’apocalisse”, è un testo bellissimo e secondo me più di ogni altro rappresentativo del nucleo profondo del suo pensiero [29]. Pietro si contrappone frontalmente al punto di vista degli storici che avevano partecipato alla ricerca e affrontato in quegli anni il problema della memoria divisa delle stragi. La memoria divisa, vale a dire l’attribuzione di responsabilità morale ai partigiani da parte dei sopravvissuti – delle sopravvissute nel caso di Civitella, dove i tedeschi avevano sterminato l’intera popolazione maschile – era vista come una reazione comprensibile ma fondamentalmente irrazionale al drammatico evento. Pietro si pone invece nell’ottica di una profonda empatia con le donne di Civitella, sostenendo che il loro dolore e il loro lutto non sono stati fatti propri dalle istituzioni e dalla memoria “dominante”. Vede la loro “irrazionalità” nello stesso modo in cui de Martino vedeva quella delle pratiche magico-religiose dei contadini poveri del Sud: espressione di una postura esistenziale che ci chiama alla comprensione e alla “riforma (termine gramsciano) del nostro stesso atteggiamento culturale. Non potrà esserci – questa la sua convinzione – una memoria veramente nazionale (o europea) e unitaria degli avvenimenti bellici e resistenziali se non riusciremo a includere in essa il punto di vista delle donne di Civitella. Scrive dunque:

«Lo studio della memoria delle stragi ci porta allora a un punto di confluenza del pensiero in cui si incontrano problematiche della morte, dell’identità, della politica (un’idea non astratta di cittadinanza, di memoria comune, una polarità universalismo-piccoli mondi locali). Collocare la memoria dei borghi in una dimensione di ancien régime, senza comprendere quanto essa sia attuale può essere in fondo un gesto estremo di illuminismo e di giacobinismo, ma tale da decretare l’impossibilità per il pensiero laico di oltrepassare e comprendere Civitella. Rivendicarla al presente e al bisogno di identità che lo attraversa può essere invece sia il riconoscimento del senso di un vissuto, sia l’antefatto di una nuova “alleanza”»[30].

Ancora una volta, questa problematica per lui rimanda più in generale alla insufficienza della “scienza”, delle discipline umanistiche, della postura accademica e intellettuale di fronte a una radicale problematica esistenziale. Cito ancora un lungo passo:

«I piccoli mondi dalla memoria sofferente che abbiamo incontrato in una ricerca ancora inconclusa, non del tutto matura, ci hanno cambiati. L’incontro con essi è stato modificatore, come sempre il viaggio ermeneutico, ne siamo tornati diversi; abbiamo difficoltà a parlare di “loro” perché ancora non sappiamo chi siamo diventati “noi”. Certo è che quel viaggio apre anche una sfida forte alla stessa conoscenza, al suo valore operativo. La memoria di Civitella e San Pancrazio testimonia contro la storia e contro l’antropologia come pratiche conoscitive intellettuali specializzate. Nel senso che ne mette in crisi il valore di generalità degli enunciati e afferma l’autonomia delle spiegazioni locali rispetto a quelle specialistiche. Nei termini che ci propose Dunja Rihtman Augustin sulla sua esperienza iugoslava questo è anche un antidoto contro l’inetto ottimismo dell’antropologia, e la confortante idea del “miglioramento” nel tempo del progresso. […] In altri termini, ci esponiamo come specialisti al rischio del fallimento, perché quando riusciamo a spiegare lo facciamo in modo quasi tautologico, e quindi togliamo senso alla vita, e se non spieghiamo perdiamo il valore della conoscenza e quindi quello stesso di un dialogo tra gli uomini che sia diverso dalla vita» [31].

Questo timore di “togliere senso alla vita” si accentuerà ulteriormente nella produzione successiva di Pietro, portandolo sempre più vicino a esiti letterari, o almeno alla ricerca di un livello intermedio o di compromesso tra una scienza che modellizza e si distacca dalla vita (quella metadiscorsiva e astraente, che per Cirese era l’unica scienza possibile) e una comprensione della vita degli altri basata sull’empatia e sulla intuizione estetica. Da qui la sua predilezione per le storie di vita e per ricerche che, pur senza la drammaticità di Civitella, aprano un dialogo e una forma di condivisione partecipata con specifiche soggettività sociali: e anche la sua resistenza a portare troppo oltre i risultati della ricerca, in quella dimensione generalizzante (ancora il sospetto verso i sistemi) che rischia di sostituire le persone con modelli, di oggettivare gli interlocutori, i dialoganti, i narratori di storie. Forse è per questo che sulle stragi Pietro non ha scritto molto, oltre quel suo saggio così denso di tensione morale e autoriflessività (malgrado abbia continuato a occuparsene negli anni Duemila, dirigendo una vasta indagine antropologica sulla memoria degli eccidi per conto della Regione Toscana [32]). Ed è forse per questo che altri suoi affascinanti progetti di ricerca sono rimasti senza esito in termini di resoconti e pubblicazioni.

È il caso – con il quale concludo – di una indagine di etnografia del quotidiano progettata insieme a Paul Ginsborg, lo storico dell’Italia contemporanea recentemente scomparso, con il quale Pietro ha avuto per molti anni un rapporto intenso, anche prima di trovarlo come collega presso l’Università di Firenze. È una storia che ci riporta a Poggibonsi e alla complessa organizzazione di una “etnografia di condominio”. Siamo nel 1997: Ginsborg è stato incaricato dalla Regione di uno studio sui rapporti fra sistema educativo, famiglie e società civile nella Valdelsa, e coinvolge Pietro nella sperimentazione di un metodo di studio qualitativo di particolare originalità. Per circa un mese, un grande palazzo condominiale della cittadina viene invaso da 20-30 ricercatori (studenti avanzati, laureandi e dottorandi romani e fiorentini, per lo più) che si distribuiscono tra le diverse famiglie e le seguono per quanto possibile nelle loro attività quotidiane, nelle gite domenicali, nelle uscite per fare la spesa, ne raccolgono genealogie, storie di vita, osservano il modo in cui mangiano insieme, guardano la televisione, discutono, e così via. È una ricerca (e un’esperienza, sia per gli “osservatori” che per gli “osservati”) di grande ricchezza ma anche difficoltà, preparata attraverso una serie di incontri di formazione che avevano ironicamente assunto come “logo” la copertina di un volume di Urania, il distopico Condominium di J. Ballard.

È il caso – con il quale concludo – di una indagine di etnografia del quotidiano progettata insieme a Paul Ginsborg, lo storico dell’Italia contemporanea recentemente scomparso, con il quale Pietro ha avuto per molti anni un rapporto intenso, anche prima di trovarlo come collega presso l’Università di Firenze. È una storia che ci riporta a Poggibonsi e alla complessa organizzazione di una “etnografia di condominio”. Siamo nel 1997: Ginsborg è stato incaricato dalla Regione di uno studio sui rapporti fra sistema educativo, famiglie e società civile nella Valdelsa, e coinvolge Pietro nella sperimentazione di un metodo di studio qualitativo di particolare originalità. Per circa un mese, un grande palazzo condominiale della cittadina viene invaso da 20-30 ricercatori (studenti avanzati, laureandi e dottorandi romani e fiorentini, per lo più) che si distribuiscono tra le diverse famiglie e le seguono per quanto possibile nelle loro attività quotidiane, nelle gite domenicali, nelle uscite per fare la spesa, ne raccolgono genealogie, storie di vita, osservano il modo in cui mangiano insieme, guardano la televisione, discutono, e così via. È una ricerca (e un’esperienza, sia per gli “osservatori” che per gli “osservati”) di grande ricchezza ma anche difficoltà, preparata attraverso una serie di incontri di formazione che avevano ironicamente assunto come “logo” la copertina di un volume di Urania, il distopico Condominium di J. Ballard.

L’entusiasmo vissuto dei partecipanti non riuscì però a trasformarsi in “risultati scientifici”. I ricercatori produssero annotazioni, note di campo, schemi genealogici, storie di vita, modellizzazioni dei percorsi nello spazio urbano. Ma il materiale restò grezzo: era troppo vasto ed eterogeneo per poterlo elaborare e trarne qualcosa che assomigliasse a dei saggi, o a un libro. Credo non sia stata pubblicata una riga su questa ricerca. La vita era troppo ricca per potersi trasformare in scienza, senza perdere tutto l’essenziale. Penso che Pietro abbia avvertito sempre più spesso il peso di questa impossibilità nei suoi successivi progetti intellettuali. I turbamenti epistemologici che lo hanno assillato nel secolo scorso si sono forse trasformati in un rassegnato scetticismo che lo ha portato sempre più lontano, se possibile, dalle “regole del metodo” e dalla sistematicità dei resoconti scientifici – a cercare la verità in quell’effimero contatto fra singoli soggetti umani in cui in definitiva l’etnografia finisce sempre per consistere, e che viene spesso colta dalla parola o dall’intuizione poetica più che dall’oggettivazione “scientifica”. Ma qui si aprirebbe un diverso capitolo.

Dialoghi Mediterranei, n. 57, settembre 2022

[1] Trad. it. Milano, Feltrinelli, 1981.

[2] P. Clemente, Dislivelli di cultura e studi demologici italiani, in «Problemi del socialismo», XX, 15, 1979: 127-150; Id., Il cannocchiale sulle retrovie. Note su problemi di campo e di metodo di una possibile demologia, in «La ricerca folklorica», 1, 1980: 39-41.

[3] F. Dei, Trascrivere e interpretare: tradire per restare fedeli?, in F. Socrate, a cura di, Scrivere (quasi) la stessa cosa, Firenze, EditPress, in corso di stampa: 133-48

[4] P. Clemente, Pezze e rimasugli: note per un’ermeneutica dell’accomodare, in F. Merisi (a cura di), Il rattoppo, Pescarolo e Uniti, Edizioni del Museo del lino, 1996.

[5] P. Clemente, Franz Fanon fra esistenzialismo e rivoluzione, Bari, Laterza, 1971.

[6] P. Clemente, Graffiti di Museografia antropologica italiana, Siena, Protagon, 1996; P. Clemente, E. Rossi, Il terzo principio della museografia. Antropologia, contadini, musei, Roma, Carocci, 1999; P. Clemente, F. Mugnaini, a cura di, Oltre il folklore. Tradizioni popolari e antropologia nella società contemporanea, Roma, Carocci, 2001; P. Clemente, Gli antropologi e le storie della vita, a cura di C. Cingolani, C. Di Pasquale, A Fanelli, Pisa, Pacini, 2013; A. M. Cirese, P. Clemente, Raccontami una storia. Fiabe, fiabisti, narratori, Palermo, Edizioni del Museo Pasqualino, 2021; P. Clemente, Tra musei e patrimonio. Prospettive demoetnoantropologiche nel nuovo millennio, a cura di E. Rossi, Palermo, Edizioni del Museo Pasqualino, 2022.

[7] F. Dei, A. Simonicca, a cura di, Ragione e forme di vita. Razionalità e relativismo in antropologia, Milano, Angeli, 1990 (2.a ed, 2008).

[8] P. Clemente, Premessa, in F. Dei, A. SImonicca, op. cit.: 7.

[9] C. Ginzburg, Storia notturna. Una decifrazione del sabba, Torino, Einaudi, 1989 (si veda anche la recente riedizione Adelphi, Milano 2017).

[10] Id., Spie. Radici di un paradigma indiziario, Torino, Einaudi, 1979.

[11] Ho tentato qualche risposta in chiave autobiografica in un vecchio libro: F. Dei, Beethoven e le mondine. Ripensare la cultura popolare, Roma, Meltemi, 2002: 7sgg.: v. anche Id., Strategie della distinzione. Giovani, governo locale e politiche culturali a Poggibonsi negli anni Settanta, in P. Ginsborg, F. Ramella, a cura di, Un’Italia minore, Firenze, Giunti, 1999: 155-84.

[12] Grottanelli, C., Clemente, P., Dei, F., Simonicca, A., Discussione su «Storia notturna» di Carlo Ginzburg, Quaderni di storia, 1991.

[13] Milano, Garzanti, 1989.

[14] Il volume di Sachs esce in italiano nel 1992, con il sottotitolo Nord-Sud dopo il tracollo dell’Est (Cesena, Macro). Nel dibattito del 1989 avevamo utilizzato una anticipazione uscita su rivista, che non riesco adesso a rintracciare.

[15] Y. Elkana, Antropologia della conoscenza, Bari, Laterza, 1988.

[16] T. Todorov, Poetica della prosa. Le leggi del racconto, Santarcangelo di Romagna, ed. Theoria, 1989; G. Bateson, C. Bateson, Dove gli angeli esitano. Verso un’epistemologia del sacro, Milano, Adelphi, 1989; R. Chartier, Letture e lettori nella Francia di antico regime, Torino, Einaudi, 1988; E. Hobsbawm, T. Ranger, a cura di, L’invenzione della tradizione, Torino, Einaudi, 1989; R. Lumley, a cura di, L’industria del museo. Nuovi contenuti, gestione, consumo di massa, Genova, Costa & Nolan, 1989; J. Goody, Il suono e i segni. L’interfaccia tra scrittura e oralità, Milano, Il Saggiatore, 1989.

[17] A. Sobrero, L’antropologia dopo l’antropologia, Roma, Meltemi, 2000.

[18] P. Clemente, a cura di, I frutti del Ramo d’oro. James G. Frazer e le eredità dell’antropologia, numero monografico di «La ricerca folklorica», 10, 1984.

[19] Torino, Einaudi, 1981.

[20] Trad. it. Milano, Adelphi, 1975.

[21] L. Wittgenstein, Note sul ramo d’oro di Frazer, trad. it. Milano, Adelphi, 1975: 29.

[22] Ibid.: 28-9.

[23] J. Clifford, G. E, Marcus, Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography, Berkeley, University of California Press, 1986.

[24] C. Geertz, Works and Lives. The Anthropologist as Author, Cambridge, Polity Press, 1988.

[25] J. Clifford, The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art, Cambridge, Mass, Harvard University Press, 1988.

[26] Rimando su questo punto a F. Dei, Oltre il campo: etnografia, teoria e scrittura nella tradizione antropologica, in V. Matera, a cura di, Storia dell’etnografia. Autori, teorie, pratiche, Roma, Carocci, 2020: 345-67.

[27] P. Clemente, Oltre Geertz. Scrittura e documentazione nell’esperienza demologica, «L’uomo», n.s., IV (1), 1991: 57-69 (https://rosa.uniroma1.it/rosa03/uomo/article/view/16153/15542)

[28] P. Clemente, Editoriale, «Ossimori», 1, 1991: 3.

[29] Il saggio fu in realtà pubblicato solo oltre 10 anni dopo: P. Clemente, Ritorno dall’apocalisse, in P. Clemente, F. Dei, a cura di, Poetiche e politiche del ricordo. Memoria pubblica delle stragi nazifasciste in Toscana, Roma, Carocci, 2005: 49-60.

[30] Ibid: 59.

[31] Ibid.

[32] Cfr. P. Clemente, F. Dei, a cura di, Poetiche e politiche del ricordo, cit.

______________________________________________________________

Fabio Dei, insegna Antropologia Culturale presso l’Università di Pisa. Si occupa di antropologia della violenza e delle forme della cultura popolare e di massa in Italia. Dirige la rivista Lares e ha pubblicato fra l’altro Antropologia della cultura materiale (con P. Meloni, Carocci, 2015), Terrore suicida. Religione, politica e violenza nelle culture del martirio (Donzelli, 2016), Antropologia culturale (Il Mulino, 2016, 2.a ed.), Cultura popolare in Italia. Da Gramsci all’Unesco, Il Mulino, 2018). Con C. Di Pasquale ha curato i volumi Stato, violenza, libertà. La critica del potere e l’antropologia contemporanea (Donzelli, 2017) e Rievocare il passato. Memoria culturale e identità territoriali (Pisa University Press, 2017).

______________________________________________________________