di Fabrizia Vazzana

I boati dei colpi di fucile della soldataglia di fine impero ottomano, precisi e rapidi, dritti su chiunque si opponesse alle marce forzate sotto un sole cocente; i pianti assordanti di madri impotenti e bambini terrorizzati. Nelle buie soste notturne lungo i deserti d’Anatolia, le urla strozzate delle donne costrette a subire i soprusi dei soldati, regolari e non, di delinquenti scarcerati appositamente per aggredire, separare e poi tormentare mogli e figlie da uomini armeni. Lo scalpitìo dei cavalli scattanti e obbedienti ai loro ufficiali, attenti a punire senza indugio chi avesse la minima intenzione di ribellarsi o soccorrere i compagni di sventura; pronti a commettere qualsiasi orrore purché andasse tutto come pianificato. E poi il pesantissimo silenzio, la morte di ogni suono, l’afasia dei corpi esanimi, dei tentativi vani di attaccarsi alla vita, a delle esistenze ormai condannate all’intolleranza, all’odio.

Sembra di riuscire a sentirlo, quello strazio immenso, fin dalle prime ricostruzioni cinematografiche sul genocidio armeno. Sembra, non solo perché il cinema – anche quello storico – è una riproduzione posteriore alla realtà, ma soprattutto perché si tratta inizialmente di scene mute. Come quando si inizia a scavare nei ricordi, rovistando tra le scene vissute, sconvolti dal dolore ancora pulsante, i brandelli di memoria che si susseguono un po’ alla rinfusa sono pesanti, tolgono il fiato.

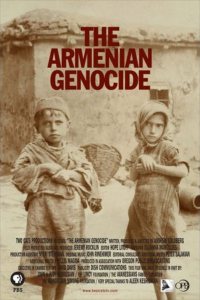

Le testimonianze e le denunce cinematografiche sul genocidio armeno si collocano in un arco di tempo che va dal 1919, quando ancora i massacri non si erano conclusi, fino all’anno corrente, in cui ancora il tema viene coraggiosamente trattato e condiviso con il vastissimo pubblico di un’arte di massa come il cinema.

Le prime riproduzioni sono come un prologo così crudo e tragico da chiarire fin da subito al destinatario la portata e la gravità delle violenze di cui sono stati capaci gli ottomani, prima di indossare la bella maschera della democrazia e della modernità. Un’introduzione che offre immagini di archivio della prima guerra mondiale e scene che riproducono in maniera fedele racconti riportati dei testimoni degli orrori, memorie scritte e orali.

È la fase embrionale, dei futuri lavori cinematografici sul tema, cioè delle versioni romanzate della storia, che costituiscono la modalità privilegiata dell’accesso alla storia. Si tratterà quindi di lungometraggi scelti da un pubblico più vasto, spinto in un primo momento a guardare “il film di tale famoso regista” o in cui recita “quel bravo attore”. Una volta davanti allo schermo, lo spettatore scoprirà che quella trama, quei dialoghi ed ogni ripresa del regista gravitano intorno a una scelta precisa e audace: portare sul grande schermo un tema storico ancora oggi scottante, il genocidio armeno del 1915, in cui per mano dei giovani turchi morirono più di un milione e mezzo di persone.

Il risultato iniziale è quindi un puzzle in bianco e nero di scene “nude e crude”, che sconvolgono e scuotono lo spettatore; non vi è ancora audio eppure sembra di sentire in maniera penetrante e inaccettabile l’umiliante impotenza di persone che hanno assistito alla distruzione brutale delle proprie case, prima di tutto, poi di ogni legame, perché non ci fosse più modo di “riprodurre la razza”, annientata come la dignità di un popolo.

Forse sono proprio il mutismo e l’assenza di colori di quelle proiezioni ad evidenziare l’urgenza di approfondire una conoscenza troppo astratta dell’enorme e irrisolta ingiustizia verso un popolo che è stato doppiamente umiliato: da chi pianificò il loro annientamento a inizio Novecento, e da chi ancora oggi non manifesta né rispetto né riconoscimento nei confronti di un dolore praticamente inconsolabile.

Cronologicamente vicinissimi all’eccidio, i fotogrammi degli anni ’20 scorrono davanti allo sguardo fisso della cinepresa, e agli occhi sbarrati dello spettatore, entrambi sconvolti come la prima volta che si acquista conoscenza di orrori del genere, come i registi che hanno tradotto in video quanto appreso. Chi si approccia allo studio della questione armena sa, innanzitutto, che si tratta di un enorme punto oscuro (o meglio, oscurato) della storia del Novecento. Il primo di una lunga e densa serie di nefandezze contro l’umanità, di massacri, deportazioni e eccidi dettati dall’odio, probabilmente il tratto più rilevante del ventesimo secolo.

I turchi nuovi e giovani erano determinati. Bisognava estirpare quegli elementi che non appartenevano alla loro idea di terra natia, ripulire da miscredenti, traditori e nemici interni un territorio che fino a poco prima vantava la fama di impero multietnico e multi-confessionale. Erano stati forse un avvertimento gli arresti e i massacri di massa all’inizio del Novecento, ma gli armeni non avevano recepito il messaggio: dovevano sparire. L’obiettivo da realizzare, anche a costo di annientare un popolo, era la creazione della pura e gloriosa nazione turca.

Interessarsi al genocidio armeno significa avere il coraggio di affacciarsi su un profondo dirupo di orrori e devastazioni, che i libri e i giornali spesso e intenzionalmente coprono di bianco, di silenzio. Un quadro agghiacciante che continua a dividere gli Stati del mondo e l’umanità in due blocchi: chi riconosce quanto accaduto nel 1915 agli armeni dell’impero ottomano, chi no. Il secondo blocco è formato da sottogruppi molto affollati di negazionisti che ancora oggi, a differenza dei casi, hanno il coraggio di minimizzare, ignorare o congelare la questione con le scuse, vergognose, dell’insufficiente veridicità storica e dell’impossibilità di considerare il numero di persone uccise abbastanza alto da poter parlare di genocidio.

Eppure – chiaramente in contrasto con la versione turca e in generale negazionista – le cifre ci sono, così come la numerosa e consistente documentazione d’archivio, la memoria lucida di chi è miracolosamente sopravvissuto ai massacri e perfino le confessioni di diversi turchi condannati, negli anni successivi al 1915, per crimini contro l’umanità.

Volendo ripercorrere cronologicamente la tragedia armena sul grande schermo, ci si trova quindi di fronte a un gruppo (ancora non abbastanza esteso) di registi, scenografi, attori, che attraverso i loro lavori hanno compiuto la scelta di non tacere, ma anzi di fare luce e di diffondere a un pubblico più vasto possibile una questione di cui non si ha ancora sufficiente consapevolezza. L’interesse e l’allarme sulle deportazioni e l’eliminazione degli armeni accomunano questi professionisti del cinema storico e non, e ci permette di seguire un percorso filmico dalle inquadrature molto diverse, ma sempre fedeli alla realtà dei fatti, che emergono dall’orrore e dal buio dell’oblìo.

Volendo ripercorrere cronologicamente la tragedia armena sul grande schermo, ci si trova quindi di fronte a un gruppo (ancora non abbastanza esteso) di registi, scenografi, attori, che attraverso i loro lavori hanno compiuto la scelta di non tacere, ma anzi di fare luce e di diffondere a un pubblico più vasto possibile una questione di cui non si ha ancora sufficiente consapevolezza. L’interesse e l’allarme sulle deportazioni e l’eliminazione degli armeni accomunano questi professionisti del cinema storico e non, e ci permette di seguire un percorso filmico dalle inquadrature molto diverse, ma sempre fedeli alla realtà dei fatti, che emergono dall’orrore e dal buio dell’oblìo.

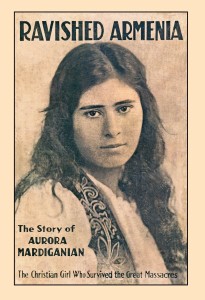

Con Ravished Armenia (il termine “ravished” vuol dire sia “rapita” che “stuprata”) si accende la cinepresa sulle persecuzioni.È un film-documentario muto, uscito in anteprima nazionale il 19 gennaio 1919 ad Hollywood e successivamente a Londra (dove furono censurate sia le scene troppo cruente che il titolo, cambiato quindi in Auction of souls,“Anime all’asta”). Muto come il dolore struggente con cui Aurora Mardiganian ha convissuto fino ad ammalarsi, o ammutolito come lo spettatore che per la prima volta assiste alle scene di quella carneficina.

Aurora nella Pasqua del 1915 aveva quattordici anni ed era già così bella da attrarre in maniera quasi ossessiva Husain Pashà, un uomo potente che voleva inserirla nel suo harem di ragazze cristiane. Il padre di Aurora, un ricco armeno, protegge la figlia perfino quando gli viene proposto, iniziate le persecuzioni, di avere in cambio la salvezza dell’intera famiglia. Il dramma di Aurora inizia così: la sua famiglia viene massacrata davanti ai suoi occhi e lei venduta al mercato degli schiavi di Anatolia. Riesce a fuggire e dopo un lunghissimo viaggio in cui passa dalla Georgia e la Russia, arriva infine nel 1917 a New York, dove trascorrerà il resto della sua già così travagliata vita. Giunge nel nuovo continente portando dentro di sé un doppio fardello, fatto di angoscia e di incomunicabilità: in America non parlano la sua lingua, non conoscono il suo dolore, non sanno chi sia Arshaluys (vero nome). Henry Leyford Gates, scrittore e giornalista, conosce Aurora, la ascolta e raccoglie in un libro i suoi racconti di devastazione, le sue memorie ferme e nitide come diapositive, dai tratti sempre più chiari e marcati man mano che la ragazza impara ad esprimersi in inglese.

Nasce così, la biografia di Aurora Mardiganian, intitolata Ravished Armenia: The Story of Aurora Mardiganian, the Christian Girl, Who Survived the Great Massacres. Le scene raccontate dalla giovane superstite saranno fedelmente adattate (e montate con immagini di archivio della prima guerra mondiale) dal regista Oscar Apfel, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opimnione pubblica su cosa fosse davvero successo agli armeni. Aurora interpreterà se stessa, come faranno altri perseguitati, nel frattempo arrivati in America: sul set, in nome della veridicità, c’erano fez, finti turchi, donne costrette a scegliere tra gli stupri e le crocifissioni, tutte le paure e le angosce che Gates aveva messo nero su bianco. Aurora si ritrova in quel buio e gelido abisso di dolore ancora una volta durante le riprese, e puntualmente ad ogni presentazione del film in giro per l’America. È un costante scavare nella ferita, che diventa così profonda da causarle un esaurimento nervoso e imprigionarla in un lungo e soffocante silenzio, lo stesso del film nato grazie alle sue memorie.

Partendo dai ricordi di una ragazza, Gates rimarca maggiormente, sia nella biografia di Aurora, che nella stesura del copione del film, la violenza che fu inflitta alle donne armene, dal momento in cui venivano separate dagli uomini (fratelli, figli, mariti, incarcerati, torturati o costretti ai lavori forzati, tra cui scavare la loro stessa tomba), fino al momento in cui, atrocemente, morivano. Le loro morti avvenivano, a seconda della loro età, in maniera diversa. Le donne più anziane erano le prime a morire, per la stanchezza, il caldo cocente e le ferite causate dalle catene che tenevano le deportate attaccate l’una all’altra, perché non scappassero dalle marce forzate. Come era successo ad Aurora, molte ragazze venivano vendute come schiave o prostitute a turchi o curdi; questi, a prescindere dalla tratta, in qualsiasi momento potevano scegliere di stuprare anche le più giovani vergini, senza che nemmeno le loro madri potessero fermare quegli orrori. Chi crollava per stanchezza, sete, fame o disperazione si lasciava annegare nelle acque dell’Eufrate. Erano tutte condannate a una triplice morsa di umiliazione e annientamento: fisico, psicologico e sessuale.

Partendo dai ricordi di una ragazza, Gates rimarca maggiormente, sia nella biografia di Aurora, che nella stesura del copione del film, la violenza che fu inflitta alle donne armene, dal momento in cui venivano separate dagli uomini (fratelli, figli, mariti, incarcerati, torturati o costretti ai lavori forzati, tra cui scavare la loro stessa tomba), fino al momento in cui, atrocemente, morivano. Le loro morti avvenivano, a seconda della loro età, in maniera diversa. Le donne più anziane erano le prime a morire, per la stanchezza, il caldo cocente e le ferite causate dalle catene che tenevano le deportate attaccate l’una all’altra, perché non scappassero dalle marce forzate. Come era successo ad Aurora, molte ragazze venivano vendute come schiave o prostitute a turchi o curdi; questi, a prescindere dalla tratta, in qualsiasi momento potevano scegliere di stuprare anche le più giovani vergini, senza che nemmeno le loro madri potessero fermare quegli orrori. Chi crollava per stanchezza, sete, fame o disperazione si lasciava annegare nelle acque dell’Eufrate. Erano tutte condannate a una triplice morsa di umiliazione e annientamento: fisico, psicologico e sessuale.

Si trattava di un vero e proprio Calvario, nel senso più concreto della parola. La crocifissione, nel mondo cristiano, rappresenta il massimo del sacrificio. A tal proposito Aurora Mardiganian spiegherà, qualche anno dopo l’uscita del film, che la diffusa immagine della fila di donne nude crocifisse non corrisponde al vero, ma è una ricostruzione simbolica voluta dal regista.

Apfel potrebbe aver scelto questa simbolizzazione sia per raffigurare l’opposizione fra cristiani e musulmani, che per dimostrare quale fosse l’intenzione turca nei confronti del popolo armeno: reprimere la continuazione della loro razza. Se da un lato era impossibile costruire delle croci così perfette in pieno deserto, non significa che la tortura conclusiva avvenisse in modo meno brutale, come racconta Aurora: «I turchi non facevano le croci in questo modo. I turchi facevano piccole croci appuntite, facevano spogliare le ragazze, e dopo averle violentate le impalavano».

Questo film fu ritirato dopo un paio di anni, anche a causa delle proteste turche e del timore che avrebbe potuto sollecitare sentimenti antibritannici nelle terre dell’impero, che Francia e Inghilterra si erano spartite, come bottino della Prima guerra mondiale. Dal restauro degli spezzoni che sopravvissero, nel 2009, l’Armenian Genocide Resource Center, della California del Nord, ha pubblicato la versione ancora oggi visibile, della durata di 23 minuti e 55 secondi, che rimangono, ad ogni modo, una testimonianza e una denuncia immediata sul primo genocidio di massa di inizio novecento. La lingua in cui il documentario viene riproposto è di nuovo quella universale, chiara, immediata: il silenzio. Il Premio Aurora per la consapevolezza umana, riconoscimento verso personaggi che hanno a cuore e si sporcano le mani per fare luce e soprattutto combattere situazioni di atrocità ancora esistenti in numerosi posti nel mondo, viene conferito a Yerevan ogni 24 aprile, anniversario dell’inizio del Metz Yeghérn (il “Grande Male”).

Alla fine degli anni Novanta si apre il capitolo, che ancora va avanti, delle drammatizzazioni romanzate e aneddotiche strettamente legate al genocidio armeno. In particolare, da quegli anni in poi si cominciano ad affrontare quelle tematiche riguardanti le deportazioni, l’odio e la violenza nei confronti di una minoranza, e gli effetti di portata collettiva e transgenerazionale che hanno causato, quali la diaspora, la perdita delle radici familiari e identitarie e il grosso problema della conservazione di memoria e dignità di un popolo. Come accadde e accade ancora oggi con tanta frequenza quanta ferocia, fu proprio una collettività a voler prevalere su di un’altra, in nome di un mito ancestrale di purezza e superiorità che andava esaltato sopra ogni cosa. Era quindi prioritario che una minoranza come quella armena, così ben inserita nella società ottomana e improvvisamente così estranea alla nuova Turchia, rimanesse al di fuori del solido e invalicabile muro che il nazionalismo stava innalzando.

Mayrig (“madre”, in armeno) è un film del 1991. Si tratta della prima opera autobiografica del regista, sceneggiatore e produttore Achod Malakian, conosciuto in Europa come Henri Verneuil, nome che si diede per inserirsi più facilmente nella società francese, dove era arrivato all’età di quattro anni con la sua famiglia in fuga da Tekirdağ, in Anatolia. Arrivata a Marsiglia nel 1924 (i massacri non si conclusero prima del 1923), la famiglia Malakian, originariamente medio-borghese, trascorse lunghi anni in una condizione di miseria e discri- minazione, che li condannò ad un isolamento in cui dovettero darsi da fare per ricominciare da zero. Nato pochi anni dopo l’inizio dei genocidio (1920), il regista traccia parallelamente sia la storia di una famiglia impegnata a ricostruire la propria vita sfuggita ai massacri, sia la memoria condivisa di chi ha subìto la ferocia nei deserti d’Anatolia. Lo fa dando voce a dei personaggi secondari: altri armeni emigrati in Francia, che i protagonisti gioiosamente incontrano e con cui condividono le loro memorie intrise di garod, nostalgia profonda di persone e luoghi lontani.

Mayrig (“madre”, in armeno) è un film del 1991. Si tratta della prima opera autobiografica del regista, sceneggiatore e produttore Achod Malakian, conosciuto in Europa come Henri Verneuil, nome che si diede per inserirsi più facilmente nella società francese, dove era arrivato all’età di quattro anni con la sua famiglia in fuga da Tekirdağ, in Anatolia. Arrivata a Marsiglia nel 1924 (i massacri non si conclusero prima del 1923), la famiglia Malakian, originariamente medio-borghese, trascorse lunghi anni in una condizione di miseria e discri- minazione, che li condannò ad un isolamento in cui dovettero darsi da fare per ricominciare da zero. Nato pochi anni dopo l’inizio dei genocidio (1920), il regista traccia parallelamente sia la storia di una famiglia impegnata a ricostruire la propria vita sfuggita ai massacri, sia la memoria condivisa di chi ha subìto la ferocia nei deserti d’Anatolia. Lo fa dando voce a dei personaggi secondari: altri armeni emigrati in Francia, che i protagonisti gioiosamente incontrano e con cui condividono le loro memorie intrise di garod, nostalgia profonda di persone e luoghi lontani.

Il film, ambientato nel 1921, inizia con un avvenimento «di cui la gente parlerà ancora tra mille anni», per chiarire fin da subito quali siano i drammatici antefatti della diaspora armena. Prima di inquadrare da vicino le vicende di una famiglia, Verneuil ritenne opportuno fare luce su un momento storico estremamente importante per la giustizia e la dignità di un intero popolo, il suo. Il regista – così come lo spettatore – non ha vissuto la tragedia sulla propria pelle, ma l’ha conosciuta attraverso la memoria di qualcun altro. Sente forse l’impegno di anteporre alle vicende di un bambino fuggito da casa senza sapere perché, la storia vera di chi ha visto le atrocità in piena persona e non si accontenta di raccontarle o scriverle, ma è anzi convinto che debbano diventare un’esortazione al pentimento e alla denuncia contro simili barbarie per l’intera umanità.

In un prologo di dieci minuti Verneuil ricostruisce attraverso gli attori la più realistica versione dei fatti, elencando nomi, numeri e atti in maniera totalmente fedele alla storia e ai dati d’archivio.

Il 12 e il 13 giugno 1921, dinanzi alla Corte d’assise del III Tribunale regionale di Berlino, viene celebrato il processo a carico di Soghomon Tehlirian, imputato dell’omicidio di Talat Pascià. La primissima scena è infatti l’uccisione dell’ex Ministro degli interni turco da parte dello studente armeno 24enne, il 15 marzo 1921. In udienza si ricorda che Talat era stato condannato a morte dalla Corte marziale turca per crimini contro l’umanità, ma dopo aver rubato una somma di denaro pubblico era fuggito e si era rifugiato a Berlino sotto il nome di Sali Bey. Nel giugno del 1915 Tehlirian era stato costretto ad assistere all’uccisione di suo fratello e di sua madre e allo stupro delle due sorelle da parte della gendarmeria turca. Dopo aver taciuto e tenuto dentro un dolore lancinante, decise di essere lui a fare giustizia della strage di più di un milione di persone uccise. È risaputa la sollevata lucidità con cui rispose all’accusa: «Sì, ho ucciso uomo. Ma non mi sento colpevole. E non sono un assassino». Si aggiunge la testimonianza di una superstite alle stragi avvenute sulle montagne di Malatya: le carovane verso il nulla, le gravidanze interrotte forzatamente, le ragazze impalate, incatenate, arse vive.

L’ultima dichiarazione arriva da Johannes Lepsius, pastore evangelico, orientalista e filantropo tedesco, che scrisse e s’impegnò costantemente sul piano sociale e politico nella difesa degli armeni, per anni censurato dell’alleanza tra Germania e Turchia. Racconta che nel 1915 conobbe Talat e seppe che insieme ad Enver la deportazione era ormai stata decretata e avviata. Nel 1919, scrivendo il volumeGermania e Armenia 1914-1918: raccolta di documenti diplomatici, denunciò a chiare lettere la complicità dei tedeschi nel genocidio armeno e documentò la responsabilità della Turchia. Anche grazie a Lepsius, dopo un intenso e drammatico dibattimento, lo studente armeno viene assolto.

Mentre le voci in corte d’assise si dissolvono, inizia la storia della famiglia Zakarian. I protagonisti, oltre ad Azad, alter ego del regista, sono il padre (Omar Sharif) e la sua Mayrig, interpretata da Claudia Cardinale. La cinepresa segue la famiglia Zakarian prendersi cura del sudicio appartamento che condividono con degli scarafaggi («In fondo se hanno scelto la nostra casa significa che non hanno disprezzo per noi armeni» dirà la nonna) e poi anche di una camiceria che riusciranno ad aprire sotto casa. Il piccolo Azad è contento quando la sua famiglia riceve le visite di altri armeni, ma sa che quei momenti di ritrovo non si concludono mai senza i ricordi di soprusi e tormenti di cui sono marchiati per sempre. Crescerà così: con incubi che non riconosce, una nostalgia altrui, una memoria che non ha mai vissuto. I ricchi armatori armeni, in seguito all’emigrazione ridotti alla miseria, faranno sacrifici giorno e notte per permettere ad Azad di laurearsi in ingegneria e coronare quindi il loro sogno. Quello di Azad era invece di diventare regista, da quando aveva iniziato, giovanissimo, a immaginare le scene che scorrevano sul grande schermo, spettacolo proibito di cui ascoltava il sonoro dal retro delle proiezioni: come i racconti degli armeni a casa sua.

Mentre le voci in corte d’assise si dissolvono, inizia la storia della famiglia Zakarian. I protagonisti, oltre ad Azad, alter ego del regista, sono il padre (Omar Sharif) e la sua Mayrig, interpretata da Claudia Cardinale. La cinepresa segue la famiglia Zakarian prendersi cura del sudicio appartamento che condividono con degli scarafaggi («In fondo se hanno scelto la nostra casa significa che non hanno disprezzo per noi armeni» dirà la nonna) e poi anche di una camiceria che riusciranno ad aprire sotto casa. Il piccolo Azad è contento quando la sua famiglia riceve le visite di altri armeni, ma sa che quei momenti di ritrovo non si concludono mai senza i ricordi di soprusi e tormenti di cui sono marchiati per sempre. Crescerà così: con incubi che non riconosce, una nostalgia altrui, una memoria che non ha mai vissuto. I ricchi armatori armeni, in seguito all’emigrazione ridotti alla miseria, faranno sacrifici giorno e notte per permettere ad Azad di laurearsi in ingegneria e coronare quindi il loro sogno. Quello di Azad era invece di diventare regista, da quando aveva iniziato, giovanissimo, a immaginare le scene che scorrevano sul grande schermo, spettacolo proibito di cui ascoltava il sonoro dal retro delle proiezioni: come i racconti degli armeni a casa sua.

Siamo nel 2002 quando Atom Egoyan (Cairo, 1960) presenta nelle sale il lavoro forse più eterogeneo e complicato sullo sterminio in questione, a cui dà il nome di uno dei simboli più importanti nella cultura armena: Ararat – Il monte dell’arca. La fitta e aggrovigliata trama si sviluppa intorno alla rappresentazione multiforme della tragedia, che accenna a un dibattito da svariati punti di vista e spinge lo spettatore a porsi e porre delle domande.

Ogni personaggio del film, a modo suo, è preso dall’ossessiva ricerca della verità, e la cerca scavando nella memoria, propria e altrui, e attraverso gli strumenti – tecnologici e non – che permettono di conservarla.

Anche Egoyan appartiene agli armeni della diaspora: figlio di due superstiti fuggiti prima in Egitto e poi in Canada, fu solo ai tempi dell’università (anni ottanta) che iniziò ad apprendere l’armeno e scoprire la storia degli armeni nell’impero ottomano. Da questi studi ebbe inizio la sua lunga indagine su concetti quali verità, memoria, frammentarietà e ricostruzione storica. I pilastri su cui si regge la struttura narrativa sono vari: Edward Saroyan (Charles Aznavour) è il regista del film nel film, che sta ricostruendo la storia dei massacri di Van del 1915; una famosa critica d’arte (Arsinee Khanjian, moglie di Atom Egoyan) riflette approfonditamente sulle pennellate cariche di tormento di Arshile Gorky nel suo quadro più famoso, L’artista e sua madre, incompiuto come la sua vita di testimone della carneficina e poi suicida; la curiosità e il coraggio del giovane Raffi (alter-ego di Egoyan), film-maker canadese di origine armena, vengono messi sotto torchio all’aeroporto di Toronto in un interminabile interrogatorio da parte di David, anziano ufficiale della dogana che indaga sui motivi del suo viaggio in Armenia. Raffi l’ha fatto non solo per toccare con mano una memoria che non aveva mai vissuto, ma anche per poterla registrare e conservare attraverso la tecnologia, e salvare il suo essere armeno da una doppia morte: quella dello sterminio e quella dell’oblìo.

Nel frattempo le riprese ambientate a Van proseguono e coinvolgono anche un attore turco, che interpreta Cevdet Bey (governatore ottomano) e si scontra con gli attori armeni a causa del suo punto di vista solidamente turco sulla questione: era la prima guerra mondiale, non è stato un genocidio ma “solo” un alto numero di morti. Il momento più inaspettato e sconvolgente, che costringe lo spettatore a prendere consapevolezza dell’enorme pericolosità dell’oblio, è la risposta con cui controbatte uno degli attori armeni: «Sai cosa disse Hitler ai suoi generali per convincerli che il suo piano non poteva suscitare obiezioni? Qualcuno al mondo si è accorto dello sterminio degli Armeni?»

Ararat sembra un film creato appositamente per provocare delle reazioni, individuali e non, per discutere, interrogarsi. Egoyan lascia spazio al confronto per mezzo di una lente multi-prospettica, nonostante ogni personaggio viva una propria individuale vicenda. Che si tratti di foto, quadri, film, poesie, la memoria armena sopravvive intrisa di un dolore antico, è una ferita che un popolo si tramanda come il sangue. Non si tratta di un’eterna condanna all’odio e al rancore verso un Paese che nomina a stento il “cosiddetto genocidio”, o che insiste per mimetizzarlo nel quadro di un conflitto mondiale. Ma, come si chiede Egoyan, che è nato diversi decenni dopo i massacri: «Che razza di umanità è che ci odia fino a questo punto e con che coraggio insiste nel negare il suo odio, finendo così per farci ancora più male?La causa ancora oggi di tutto questo dolore non è aver perso delle persone care, o la nostra terra… È la consapevolezza di poter essere odiati così tanto».

Carla Garapedian (attivista umanitaria) è mossa dalle stesse irrisolte domande e dalla terribile consapevolezza che la negazione di questi crimini abbia portato a genocidi di più vaste dimensioni nel XX secolo, dall’Olocausto alla Cambogia, Bosnia, Ruanda, fino al presente Darfur e a quanto accade nel Mediterraneo. Perciò decide di compiere parallelamente due “tour”: uno nella storia dei genocidi nel mondo e uno in Europa, fino agli Stati Uniti (che ancora non riconoscono il genocidio armeno) al fianco dei System Of A Down, gruppo musicale formato da armeni “nipoti” della diaspora in California.

Carla Garapedian (attivista umanitaria) è mossa dalle stesse irrisolte domande e dalla terribile consapevolezza che la negazione di questi crimini abbia portato a genocidi di più vaste dimensioni nel XX secolo, dall’Olocausto alla Cambogia, Bosnia, Ruanda, fino al presente Darfur e a quanto accade nel Mediterraneo. Perciò decide di compiere parallelamente due “tour”: uno nella storia dei genocidi nel mondo e uno in Europa, fino agli Stati Uniti (che ancora non riconoscono il genocidio armeno) al fianco dei System Of A Down, gruppo musicale formato da armeni “nipoti” della diaspora in California.

Screamers sono i quattro membri della band, che fin dagli esordi dedicano canzoni e concerti interi alla memoria degli armeni perseguitati; ma dovremmo esserlo tutti – sostiene il cantante Serj Tankian – ogni volta che siamo a conoscenza di una tragedia negata o celata. Screamers è un urlo corale, fortissimo, di chi ha assistito e continua ad assistere a soprusi, massacri, distruzioni di corpi e memorie. È un’esortazione a non dimenticare, a ricordare insieme, a camminare vicini, nonostante le diverse memorie che si hanno in “eredità”; è speranza nelle nuove generazioni, anche quelle unite dalla loro musica a dispetto dei muri di odio. Si può combattere il genocidio – sostengono i Soad – ridando vita e dignità alla storia, anziché condannarla all’oblio, allo sfacelo.

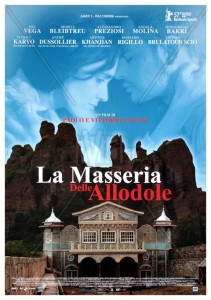

Il primo contributo cinematografico italiano contro l’oblio del genocidio armeno ha visto la luce nel 2007. Spinti dal senso di colpa e dalla scarsa conoscenza sul primo genocidio del Novecento, Paolo e Vittorio Taviani hanno colto l’occasione per realizzare l’adattamento filmico del romanzo di Antonia Arslan, La masseria delle allodole, pubblicato tre anni prima che nascesse l’omonimo lungometraggio. Quella che i due celeberrimi fratelli hanno messo in scena è una grossa e dolorosa spaccatura segnata dall’inizio dei rastrellamenti. Una carneficina che spezza bruscamente i legami e le vite della ricca famiglia armena Avakian, la crisi ineluttabile e mortale di rapporti tra armeni e turchi, trasformati da un giorno all’altro in vittime e carnefici.

La trama coinvolge lo spettatore in una prima parte gioiosa, ottimista: gli Avakian sono ricchi e generosi, affiatati e pacifici; intrattengono relazioni con aristocratici dell’impero ottomano e sono liberi di professare senza alcun rischio la loro fede cristiana in Anatolia. Poi scoppia la prima guerra mondiale e da Istanbul si sparge a macchia d’olio la più feroce delle idee: l’annientamento del popolo armeno. La paura pervade il grande schermo; l’unico barlume di speranza – per la sorte dell’intera famiglia che al più presto si rifugia e ospita altri perseguitati nella masseria delle allodole – sembra essere quella forza che non teme né diversità né fili spinati: l’amore, quello del giovane turco Egon per Nunik Avakian. Spiraglio che scompare quando Egon è mandato sul fronte russo. Ci si trova affacciati, senza preavviso, sul profondo e agghiacciante abisso di odio e massacri, inaugurato dalla separazione forzata degli uomini (uccisi tutti e subito) dalle donne, costrette alle marce verso il patibolo.

La trama coinvolge lo spettatore in una prima parte gioiosa, ottimista: gli Avakian sono ricchi e generosi, affiatati e pacifici; intrattengono relazioni con aristocratici dell’impero ottomano e sono liberi di professare senza alcun rischio la loro fede cristiana in Anatolia. Poi scoppia la prima guerra mondiale e da Istanbul si sparge a macchia d’olio la più feroce delle idee: l’annientamento del popolo armeno. La paura pervade il grande schermo; l’unico barlume di speranza – per la sorte dell’intera famiglia che al più presto si rifugia e ospita altri perseguitati nella masseria delle allodole – sembra essere quella forza che non teme né diversità né fili spinati: l’amore, quello del giovane turco Egon per Nunik Avakian. Spiraglio che scompare quando Egon è mandato sul fronte russo. Ci si trova affacciati, senza preavviso, sul profondo e agghiacciante abisso di odio e massacri, inaugurato dalla separazione forzata degli uomini (uccisi tutti e subito) dalle donne, costrette alle marce verso il patibolo.

I Taviani hanno voluto condividere con il pubblico quello che dopo troppi anni hanno scoperto tra le pagine semiautobiografiche di Antonia Arslan, senza però l’intento di portare in Italia un film contro la Turchia. Il loro film è il racconto di un’immersione nella storia e nelle storie del genocidio, che non esclude la fiducia e la speranza nel contributo umano turco, nonostante mostri le zone oscure del suo passato. Passato, appunto, che non induce a una conclusione affrettata e neanche manichea. A riaccendere un barlume di speranza sono i bambini, gli unici della famiglia Avakian a salvarsi dalle uccisioni, ma anche i membri dei giovani turchi che confessano in tribunale i loro crimini. La conclusione dei registi vuole essere un invito nei confronti della Turchia ad affrontare la questione, conclusa, sì, ma ancora collettivamente dolorosa e, quantomeno, per rispetto, da riconoscere.

Fatih Akın è un giovane regista nato ad Amburgo da genitori turchi emigrati in Germania, Paese che soltanto da un anno riconosce il genocidio armeno. Dopo aver trattato il tema autobiografico della diaspora turca in Germania (La sposa turca), ha scelto di dimostrare il suo sostegno verso gli armeni con un angoscioso film incentrato sul loro trauma, The cut (2014. Titolo italiano Il padre). Il “contributo turco” di consapevolezza e rispetto di cui sopra si è concretizzato in un capolavoro che ripercorre il lunghissimo ed estenuante viaggio di un padre attraverso il dolore e la memoria.

La cinepresa di Akın si accende durante i primi blitz turchi nelle case armene a Mardin, al confine con la Siria. Ad infliggere il primo profondo taglio è la separazione forzata del protagonista, il fabbro Nazaret (Tahar Rahim), da sua moglie e dalle sue bambine; di loro gli resterà per sempre la canzone che intonavano per dormire, tristissima e tagliente colonna sonora del film. Durante la marcia nell’arido e asfissiante deserto turco, l’unico miraggio sono le capanne dei beduini arabi, clandestinamente solidali ai deportati armeni. Lo smacco alla discriminazione religiosa avviene solo in parte: una delle torture consisterà nell’obbligo alla conversione all’Islam, pena l’uccisione immediata. Chi si rifiuta, come Nazaret, dev’essere decapitato per mano dei dönme (convertiti). Come per miracolo, come se qualcuno da qualche parte stesse assistendo a quei tormenti, Nazaret riesce almeno fisicamente a sopravvivere. Il taglio brutale che riceve alle corde vocali fa da punto di svolta nella narrazione e condanna il protagonista a un lunghissimo peregrinare, costantemente in compagnia di un dolore muto e assordante.

La cinepresa di Akın si accende durante i primi blitz turchi nelle case armene a Mardin, al confine con la Siria. Ad infliggere il primo profondo taglio è la separazione forzata del protagonista, il fabbro Nazaret (Tahar Rahim), da sua moglie e dalle sue bambine; di loro gli resterà per sempre la canzone che intonavano per dormire, tristissima e tagliente colonna sonora del film. Durante la marcia nell’arido e asfissiante deserto turco, l’unico miraggio sono le capanne dei beduini arabi, clandestinamente solidali ai deportati armeni. Lo smacco alla discriminazione religiosa avviene solo in parte: una delle torture consisterà nell’obbligo alla conversione all’Islam, pena l’uccisione immediata. Chi si rifiuta, come Nazaret, dev’essere decapitato per mano dei dönme (convertiti). Come per miracolo, come se qualcuno da qualche parte stesse assistendo a quei tormenti, Nazaret riesce almeno fisicamente a sopravvivere. Il taglio brutale che riceve alle corde vocali fa da punto di svolta nella narrazione e condanna il protagonista a un lunghissimo peregrinare, costantemente in compagnia di un dolore muto e assordante.

La trama si sposta quindi sulle vicende post-traumatiche di discriminazione e diaspora armena a livello transoceanico. Vi è in Akın quel manicheismo che i fratelli Taviani hanno attentamente (e correttamente) estromesso dalla loro rappresentazione: in The cut, Nazaret compie una via crucis interminabile, durante la quale riceve sporadici aiuti e indicazioni solo da armeni. Un ulteriore taglio divide quindi in due blocchi i personaggi buoni (armeni in diaspora), da tutti gli altri, malvagi, e si limita a una visione mono-prospettica della questione.

Nell’estenuante viaggio alla ricerca delle sue figlie, rincuorato solo dalla speranza di ritrovarle ovunque siano, il padre prende coscienza di quale tormentoso abisso si stia portando dentro. Grazie al telegrafo, i luoghi che attraversa sono stati probabilmente raggiunti dalla notizia delle persecuzioni; ma lui non può raccontare quello che ha vissuto sulla propria pelle, la gente non lo saprà mai. In questo senso il taglio che gli impedisce di parlare è anche una ferita morale penetrata fin dentro l’anima, impossibile da rimarginare, un dolore incurabile che è costretto a sopportare da solo. È un’esistenza strappata dalla società, un dolore muto, invisibile, che lo uccide dentro.

Nell’estenuante viaggio alla ricerca delle sue figlie, rincuorato solo dalla speranza di ritrovarle ovunque siano, il padre prende coscienza di quale tormentoso abisso si stia portando dentro. Grazie al telegrafo, i luoghi che attraversa sono stati probabilmente raggiunti dalla notizia delle persecuzioni; ma lui non può raccontare quello che ha vissuto sulla propria pelle, la gente non lo saprà mai. In questo senso il taglio che gli impedisce di parlare è anche una ferita morale penetrata fin dentro l’anima, impossibile da rimarginare, un dolore incurabile che è costretto a sopportare da solo. È un’esistenza strappata dalla società, un dolore muto, invisibile, che lo uccide dentro.

L’impossibilità del protagonista di comunicare è ciò da cui Akın fa nascere un lungo e parallelo viaggio introspettivo, esistenziale, quindi drammatico. Una notte, quando assiste alla proiezione pubblica de Il Vagabondo di Chaplin, l’apolide Nazaret conosce l’unico uomo che come lui parla quella lingua universale a cui è stato condannato: il silenzio. Il drammatico e afono viaggio si conclude con l’incontro di padre e figlia in una prateria americana, davanti a una tomba, quella dell’altra figlia.

L’ultimo (ad oggi) film sul genocidio armeno ha un tratto comune molto significativo con il punto di partenza di questo percorso cinematografico: il mutismo. Come i perseguitati che nel 1919 morivano sia in Turchia che nelle scene in bianco e nero dei grandi schermi, anche nell’opera realizzata un secolo dopo si assegna al protagonista la lingua del dolore più profondo, ma anche della compassione. Una lingua che qualsiasi essere umano riesce a comprendere attraverso gli occhi e non l’udito. È chiara e tacita l’esortazione alla riflessione del pubblico.

Dalle riflessioni turche, per esempio, sono scaturite delle minacce di morte nei confronti di Fatih Akın, colpevole di non essersi unito a quell’amnesia sociale che affligge la Turchia. Da ragionamenti un po’ più articolati, e umani, si potrebbero trarre conclusioni forse più vantaggiosi per la convivenza tra cittadini globali. Se le radici identitarie e gli strumenti tecnologici tengono vivi diritti umani inalienabili, quali la memoria e la verità, perché non farne un punto di forza comune per denazionalizzare la lotta per la difesa della dignità umana ancora oggi violata? Perché si continua ad innalzare muri invalicabili di silenzio sui popoli e sulle loro tragedie e non si costruisce insieme un villaggio globale di tolleranza e solidarietà reciproche?

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

Riferimenti bibliografici

Antonio Brusa, “Ravished Armenia. Che cosa ci può raccontare una foto falsa”, 2 giugno 2015 www.historialudens.it

José de Arcangelo, “I Fratelli Taviani parlano del genocidio armeno”, associazioneclaramaffei.org

Michael M. Gunter, Armenian History and the Question of Genocide, New York, Palgrave Macmillan 2011

Özlem Köksal, Aesthetics of Displacement. Turkey and its Minorities on Screen, London, Bloomsbury publishing, 2016

Maria Immacolata Macioti, Il genocidio armeno nella storia e nella memoria, Roma, Nuova Cultura 2011

Maria Immacolata Macioti, Armenia, gli Armeni. Cento anni dopo, Napoli, Guida 2016

Barbara A. Misztal, Collective Memory in a Global Age. Learning How and What to Remember, <Current Sociology> 2010

Alessandro Litta Modignani,“Nessuna sepoltura per mia madre armena” in Corriere della Sera 10 febbraio 2016

Claudia Morgoglione, “Le immagini-shock del genocidio armeno nell’ultimo film dei fratelli Taviani”, 19 marzo 2007, http://www.repubblica.it/2007/03/sezioni/spettacoli_e_cultura/

Pierre Sorlin, Ombre passeggere. Cinema e storia, Venezia, Marsilio 2013.

_______________________________________________________________________________

Fabrizia Vazzana, turcologa, turcofona e appassionata viaggiatrice, giovane laureata in Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa mediterranea presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia , con una tesi di laurea dal titolo Poesia di strada, strade di poesia (raccolta inedita di poesie turche tradotte in lingua italiana), s’interessa da vicino alle tematiche riguardanti la penisola anatolica, da quando vi si è recata per progetti di volontariato internazionale (SVE).

________________________________________________________________