di Giuseppe Paternostro – Roberto Sottile

di Giuseppe Paternostro – Roberto Sottile

La giusta attenzione che negli ultimi anni è stata dedicata alle varietà locali (dialetti, minoranze linguistiche) è da connettere alla positiva attenzione che oggi si registra nella società contemporanea nei confronti delle “diversità” e delle “alterità”. La “valorizzazione” del dialetto e dei dialetti, d’altra parte, va letta in rapporto al loro “sdoganamento” (Sobrero 2003): il nuovo assetto sociolinguistico che si è determinato verso la fine del secolo scorso (cioè la conquista della lingua nazionale da parte di quasi tutti gli italiani) ha fatto sì che il dialetto non venisse più percepito come stigma di condizioni sociali subalterne, come simbolo di arretratezza culturale o di (semi)analfabetismo e come ostacolo alla promozione sociale e al successo scolastico.

Il dialetto si è così ritagliato un nuovo spazio d’uso anche in parlanti dall’italofonia più o meno recente. Al tempo stesso, mentre il suo peso è diminuito quanto al numero di parlanti, sono aumentati (o comunque sono cambiati) i suoi ambiti d’uso. Poco a poco il dialetto ha trovato terreno fertile in una ricca serie di nuovi contesti comunicativi, molti dei quali a vocazione giovanile: lingue esposte, nuovi media (Facebook, Instagram, messaggistica istantanea), insegne di locali alla moda, merchandising turistico (gadget e T-Shirt), testi pubblicitari, canzoni, fino a farsi oggetto, sulla spinta anche di rivendicazioni di natura ideologica, di “corsi di lingua” nonché di azioni di “pianificazione linguistica”.

Oltre e accanto allo “sdoganamento”, per cogliere l’attuale attenzione e l’attuale atteggiamento positivo nei confronti dei dialetti vanno considerati almeno due ulteriori fattori: la legge nazionale 482/1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche e l’“Atlante” dell’Unesco (Atlas of the World’s Languages in Danger – Atlante delle lingue in pericolo nel mondo). Per la Sicilia, in aggiunta, va considerata la promulgazione della legge regionale 9/2011 “Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico nelle scuole” che anche recentemente è stata al centro di un acceso (ancorché non sempre pienamente centrato sul punto) dibattito sui media (vecchi e nuovi), il cui problema di fondo è piuttosto chiaro: cosa debba intendersi per “dialetto” e cosa debba intendersi per “dialetto a scuola”.

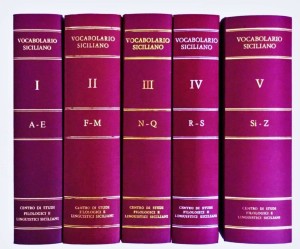

La delicatezza della questione ha indotto il Centro di studi filologici e linguistici siciliani, da 70 anni, ormai, impegnato nella valorizzazione del siciliano antico e moderno, a promuovere, dal 2015, una collana editoriale intitolata «Lingue e culture in Sicilia. Piccola biblioteca per la scuola”. Essa è nata con lo scopo di fornire al mondo della scuola (insegnanti, alunni) ma anche alle persone colte e curiose, una serie di agili strumenti che possano aiutare a inquadrare il problema del rapporto tra dialetti e lingua e a intraprendere percorsi di educazione linguistica vari e diversificati ma sempre a partire da un presupposto fondamentale: non è possibile “studiare il dialetto a scuola” senza considerarlo “parte” integrante della storia sociale, linguistica e culturale dell’Italia nel suo insieme.

Il piano editoriale di questa collana prevede la pubblicazione entro il 2020 di un volumetto di Giuseppe Paternostro e Roberto Sottile dal titolo il Siciliano è una lingua o un dialetto? La risposta alla domanda del titolo non è semplice, né scontata, ma incrocia e tiene necessariamente sullo sfondo i tre temi richiamati prima (la legge nazionale sulle minoranze linguistiche, L’Atlas dell’UNESCO, la legge regionale 9/2011), altrettanti argomenti richiamati da quanti hanno preso posizione in merito al dibattito sul quale il volume di imminente pubblicazione intende provare a fare chiarezza.

Se “Dialetto” non è parola d’offesa (ovvero lingua e dialetto sono sinonimi?)

Se “Dialetto” non è parola d’offesa (ovvero lingua e dialetto sono sinonimi?)

Che cos’è un dialetto? Per definirlo, proviamo ad aiutarci con un vocabolario, per esempio il GRADIT (“Grande dizionario italiano dell’uso”) diretto da Tullio De Mauro:

«Dialetto: sistema linguistico usato in zone geograficamente limitate e in un ambito socialmente e culturalmente ristretto, divenuto secondario rispetto a un altro sistema dominante e non utilizzato in ambito ufficiale o tecnico-scientifico».

Da questa definizione, emergono alcuni criteri definitori che possono aiutarci a rispondere alla nostra domanda:

CRITERIO GEOGRAFICO: «Sistema linguistico usato in zone geograficamente limitate»

CRITERIO SOCIALE: «Sistema linguistico usato in un ambito socialmente e culturalmente ristretto»

CRITERIO GERARCHICO: «Sistema linguistico divenuto secondario rispetto a un altro sistema dominante»

CRITERIO FUNZIONALE: «Sistema linguistico non utilizzato in ambito ufficiale o tecnico-scientifico»

Dei quattro criteri emersi, il “criterio gerarchico” è una conseguenza degli altri tre. Infatti il termine dialetto si giustifica solo in quanto contrapposto a lingua, la quale possiede maggior prestigio per ragioni culturali, politiche e sociali. I concetti di lingua/dialetto sono dunque correlativi. Significa che essi si qualificano e si definiscono l’uno in rapporto all’altro.

Ma esiste anche un “criterio qualitativo”? Sarebbe, cioè, legittimo chiedersi se la lingua è obiettivamente più corretta, più bella, più elegante e meglio costruita del dialetto? La risposta è NO. Per il linguista, infatti, non c’è nessuna differenza sul piano qualitativo. Si può semmai dire che una lingua si distingue da un dialetto allo stesso modo che da qualsiasi altra lingua.

Per il linguista tra un dialetto e una lingua non c’è infatti nessuna differenza: entrambi sono organismi strutturati di elementi fonetici, grammaticali e lessicali che funzionano in modo analogo. Sarebbe, dunque, del tutto errata una valutazione negativa del dialetto da un punto di vista linguistico così come un suo giudizio di inferiorità rispetto alla lingua. Tutt’al più si può osservare che una lingua ha una sua norma prescrittiva, mentre il dialetto possiede unicamente una sua organizzazione interna, non imposta dall’esterno (pensiamo ai “grammatici” e alle “grammatiche”), per la ragione che quest’ultimo si è semmai storicamente trovato in una condizione di minorità sul piano della valutazione sociale, che prescinde quella linguistica, cioè dei linguisti, i quali, loro malgrado, sono stati coinvolti in un dibattito le cui basi scientifiche sono quantomeno vaghe.

Per il linguista tra un dialetto e una lingua non c’è infatti nessuna differenza: entrambi sono organismi strutturati di elementi fonetici, grammaticali e lessicali che funzionano in modo analogo. Sarebbe, dunque, del tutto errata una valutazione negativa del dialetto da un punto di vista linguistico così come un suo giudizio di inferiorità rispetto alla lingua. Tutt’al più si può osservare che una lingua ha una sua norma prescrittiva, mentre il dialetto possiede unicamente una sua organizzazione interna, non imposta dall’esterno (pensiamo ai “grammatici” e alle “grammatiche”), per la ragione che quest’ultimo si è semmai storicamente trovato in una condizione di minorità sul piano della valutazione sociale, che prescinde quella linguistica, cioè dei linguisti, i quali, loro malgrado, sono stati coinvolti in un dibattito le cui basi scientifiche sono quantomeno vaghe.

Prima conseguenza di questa differenziazione di tipo sociale è che se ci si può riferire ai fatti di lingua in quanto “giusti/sbagliati”, “corretti/scorretti”, ciò non vale per il dialetto.

Oltre tutto non si deve pensare che, all’interno di uno stesso territorio, lingua e dialetto siano due sistemi privi di connessioni, impermeabili l’una all’altro, poiché è esistito e continua a esistere uno scambio costante tra dialetto e lingua: dialettismi nella lingua, italianismi nel dialetto (e nei dialetti). Ecco dunque perché il criterio migliore per definire concettualmente lingua e dialetto non può che essere fondato su ragioni storiche e sulle effettive condizioni d’uso. Un tale criterio implica che, per alcuni periodi storici, è addirittura possibile riconoscere lo statuto di lingua a quello che oggi è un dialetto. Ciò è vero se in un dato momento della storia quest’ultimo ha svolto le funzioni sociali e comunicative “ufficiali” che sono proprie delle lingue (per es. uso nelle cancellerie, nelle comunicazioni pubbliche ecc.). Ma, certo, non sarà in forza di questa condizione, ormai archiviata dalla storia, che potremo attribuire l’etichetta di “lingua” a una varietà che nel presente non svolge più quelle funzioni, a meno di non auspicare o soltanto ipotizzare un nuovo cambiamento storico sul quale agiscono convincimenti ideologici estranei alla ricerca scientifica.

Inoltre non ha forse molto senso chiamare lingua il napoletano, il siciliano o il piemontese solo per “nobilitarli” o perché si percepisce che l’utilizzo dell’etichetta “dialetto” può suonare come uno stigma. Né, ancora, ha senso chiamare lingua il napoletano, il siciliano o il lombardo perché “lo ha sancito l’Unesco” (sempre ammesso che sia realmente così). È vero, in effetti, che in questo quadro assume una particolare importanza la “coscienza linguistica”, cioè gli atteggiamenti e le opinioni dei parlanti che inducono a valutare in modo differente “codice lingua” e “codice dialetto” usati per comunicare nelle diverse situazioni. Il problema è delicato, poiché intervengono anche questioni ideologiche e proprio per questo gli studiosi di dialettologia italiana e di sociolinguistica sono soliti prestare molta attenzione a come i dialetti vengono percepiti e valutati. Si può osservare che non c’è piena convergenza di opinioni da parte dei parlanti: da alcuni le varietà dialettali sono considerate come simbolo di arretratezza culturale e sociale, da altri come espressione genuina della cultura tradizionale, e perciò assunte come fondamento identitario, da altri ancora come sistemi linguistici minoritari da “sviluppare”, per allinearne le funzioni sociali e comunicative a quelle delle lingue. In ogni caso, oggi meno di ieri, il rapporto tra italiano e dialetti è vissuto in modo conflittuale grazie anche al mutato atteggiamento dei ceti colti e della scuola.

Tuttavia, appare ancora piuttosto radicata la convinzione che usare il termine “dialetto” per le varietà locali altre dall’italiano significhi fare loro un torto, mentre è proprio vero che “dialetto” non è parola d’offesa, ma semplicemente un termine che indica un sistema linguistico più o meno vitale e dinamico che viene anzitutto usato nell’oralità e in contesti comunicativi diversi (ma non per questo meno significativi) da quelli tipici di una lingua. In dialetto, di conseguenza, non si scrivono (non nel senso che non si devono, ma semplicemente che non si possono) per esempio, le leggi o i manuali scolastici o universitari, non si trasmettono i notiziari, non si compila la modulistica degli uffici amministrativi, non si redige un rogito.

Ma oggi, con l’emergere di una nuova (e giusta) attenzione per le particolarità linguistiche locali, in parte determinata dalla “necessità” di reagire ai meccanismi e ai modelli imposti dalla globalizzazione, si assiste al proliferare di “Accademie”, associazioni, gruppi di “attivisti” impegnati a mettere in campo iniziative di “pianificazione linguistica”. Tali iniziative sono finalizzate a dotare i dialetti delle prerogative necessarie per farli uscire dalla loro condizione di “subalternità” sociolinguistica e per farli quindi assurgere al ruolo e alla funzione di una vera e propria lingua. È anche vero, d’altra parte, che sebbene il dialetto non venga usato per le funzioni comunicative “istituzionali” (e non è quindi codice “dominante” all’interno della comunità linguistica italiana), esso esprime e comunica in ogni caso un bagaglio di cultura in nulla inferiore a quello delle lingue usate per le funzioni “ufficiali” della comunicazione. In ogni dialetto sono depositate le concezioni del mondo e della vita e la cultura materiale e orale di certi gruppi sociali delle diverse aree geografiche della nostra penisola recanti una specificità “identitaria” che concorre a disegnare il ricco e sfaccettato volto culturale dell’“Italia delle Italie”. In Sicilia, per esempio, il dialetto ci racconta il mondo degli zolfatai, dei nevaioli, dei pastori, dei tonnaroti, dell’opera dei pupi e di tante altre attività e saperi che concorrono a disegnare il profilo storico, sociale e antropologico della più grande isola del Mediterraneo.

Ma oggi, con l’emergere di una nuova (e giusta) attenzione per le particolarità linguistiche locali, in parte determinata dalla “necessità” di reagire ai meccanismi e ai modelli imposti dalla globalizzazione, si assiste al proliferare di “Accademie”, associazioni, gruppi di “attivisti” impegnati a mettere in campo iniziative di “pianificazione linguistica”. Tali iniziative sono finalizzate a dotare i dialetti delle prerogative necessarie per farli uscire dalla loro condizione di “subalternità” sociolinguistica e per farli quindi assurgere al ruolo e alla funzione di una vera e propria lingua. È anche vero, d’altra parte, che sebbene il dialetto non venga usato per le funzioni comunicative “istituzionali” (e non è quindi codice “dominante” all’interno della comunità linguistica italiana), esso esprime e comunica in ogni caso un bagaglio di cultura in nulla inferiore a quello delle lingue usate per le funzioni “ufficiali” della comunicazione. In ogni dialetto sono depositate le concezioni del mondo e della vita e la cultura materiale e orale di certi gruppi sociali delle diverse aree geografiche della nostra penisola recanti una specificità “identitaria” che concorre a disegnare il ricco e sfaccettato volto culturale dell’“Italia delle Italie”. In Sicilia, per esempio, il dialetto ci racconta il mondo degli zolfatai, dei nevaioli, dei pastori, dei tonnaroti, dell’opera dei pupi e di tante altre attività e saperi che concorrono a disegnare il profilo storico, sociale e antropologico della più grande isola del Mediterraneo.

Ora, non si direbbe che questo straordinario bagaglio culturale acquisti una maggiore legittimazione, se si afferma che esso è espresso da un codice comunicativo che non è il “dialetto siciliano” bensì la “lingua siciliana” (è come se a una persona venisse riconosciuta maggiore importanza chiamandola “Dottore” anziché “Signore”, che non a caso talvolta è titolo usato in senso spregiativo). Questo bagaglio non sembra subire un reale danno, se si dice che esso è espresso e “predicato” attraverso il dialetto.

Chi non ama l’etichetta ‘dialetto’ forse pensa che proprio perché il siciliano (come ogni dialetto) è portatore di una straordinaria ricchezza culturale, deve essere più opportunamente chiamato ‘lingua’. O forse pensa che il siciliano non debba servire a esprimere (o a raccontarci) “inezie” come la cultura materiale o i millenari saperi che abbiamo ereditato dai nostri avi – perché sarebbe “sprecato” – giacché, invece, tale codice assume l’importanza che merita solo se si insegna a scuola o se con esso si scrivono le leggi, si trasmettono i notiziari, si redige la versione siciliana di Wikipedia.

A ben pensarci, i dialetti non hanno mai avuto bisogno di tali “legittimazioni” per fare sentire la loro forza e la loro straordinaria impronta culturale. Oggi, sul piano linguistico, si percepisce, certo, una graduale italianizzazione dei dialetti ma è innegabile il contemporaneo arricchimento della lingua di tratti dialettali (anche nelle esperienze letterarie). Nel già citato GRADIT sono censite circa ottomila parole che pur marcate come dialettali o regionali sono ormai diffuse a livello nazionale (abbacchio, abbuffarsi, battona, inciucio, jella, malloppo, minchia, palazzinaro, pirla, sfizio). Senza considerare che parole del vocabolario corrente come lavagna, risotto, cassata, giocattolo sono di origine regionale.

È proprio vero: non esisterebbe, non potrebbe esistere, il “fiume lingua italiana”, senza il ricco apporto degli “affluenti dialetti”. E se pure “affluente” dovesse sembrare “parola d’offesa”, si potrebbe tornare a dire che “l’italiano è l’albero e i dialetti sono la sua linfa e le sue radici”.

Resta da decidere se valorizzare questa linfa debba significare “nobilitarla” e rivitalizzarla e in maniera più o meno artificiale oppure documentarla e studiarla come elemento fondante di una identità “locale” (geograficamente più o meno ampia) e, al tempo stesso e di conseguenza, come “parte” integrante della storia sociale, linguistica e culturale dell’Italia nel suo insieme.

Dialetti e minoranze linguistiche sono la stessa cosa? E che cosa sono le minimanze?

Dialetti e minoranze linguistiche sono la stessa cosa? E che cosa sono le minimanze?

La legge 482 del 15 dicembre 1999 dispone la tutela di dodici «minoranze linguistiche storiche: albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo». Si tratta, a ben vedere, di sistemi linguistici che, rispetto alla lingua “ufficiale” del nostro Paese, si configurano come alloglossie (o eteroglossie): chi le parla, cioè, ha una lingua materna diversa dall’italiano, in dipendenza di specifiche ragioni storiche che vanno inquadrate caso per caso. Le minoranze inserite nel testo della legge sono state in questi anni destinatarie di diverse iniziative più o meno sistematiche, anche finanziate con fondi pubblici (statali o europei), volte a favorirne il mantenimento (usi orali, usi scritti, insegnamento scolastico). In aggiunta, la tutela delle minoranze storiche dovrebbe servire a garantire i diritti linguistici dei rispettivi parlanti. Ora, quanto a quest’ultimo aspetto, si può immaginare che i sudtirolesi altoatesini abbiano tutto il diritto di subìre, per esempio, un processo nella loro lingua madre (il tedesco) anziché in italiano. Altra cosa sarebbe, invece, immaginare che nell’anno 2020 tra i diritti linguistici prioritari di un bambino siciliano di Piana degli Albanesi rientri la competenza dell’arbrëshe ancor prima che la padronanza della lingua italiana. Lo stesso potrebbe dirsi per un bambino di Urzulei in relazione al possesso del sardo e dell’italiano.

Come si nota dall’elenco delle minoranze contemplate nella legge, sono escluse altre lingue presenti sul nostro territorio nazionale che condividono con le minoranze “storiche” lo statuto di “lingue alloglotte” (per es. le parlate galloitaliche di alcune località della Sicilia e della Basilicata, il tabarchino – varietà ligure – di Carloforte e Calasetta, in provincia di Cagliari). D’altra parte, occorrerebbe considerare che, in termini estensivi, sarebbero minoranze linguistiche anche le cosiddette minoranze “diffuse” (come le lingue “zingare”) o quelle più recentemente prodotte dai flussi immigratori (si pensi alle nuove lingue dell’Africa e dell’Asia). Di contro, l’inclusione delle varietà sarde o friulane tra le lingue minoritarie, piuttosto che nel sistema dei dialetti italiani, ha suscitato non poche perplessità. E a proposito di dialetti e minoranze linguistiche, «una questione che continua a essere per alcuni versi molto spinosa è […] se i dialetti si possano (o debbano) considerare o no lingue minoritarie» (Berruto 2009). Anche in questo caso si rivelano di grande importanza «i rapporti dei sistemi linguistici nel repertorio della comunità, gli atteggiamenti identitari e il sentimento dei parlanti» e non di rado entrano in gioco «considerazioni latamente ideologiche».

Intanto si consideri che le minoranze linguistiche sono, come abbiamo osservato, «comunità più o meno numerose di parlanti la cui lingua materna differisce da quella sancita come ‘lingua ufficiale’ dallo Stato di cui essi posseggono la cittadinanza» (Telmon 1994: 482). Nella sua straordinaria chiarezza, questa semplice definizione ha una conseguenza molto importante e cioè che «a rigore, nella situazione sociolinguistica italiana, dovremmo comprendere tra le minoranze anche ciascuno dei singoli dialetti italiani, che si contrappongono ovunque alla lingua italiana in una condizione di subalternità» (Ivi: 483). In sostanza, in ogni comunità che presenti una situazione sociolinguistica di diglossia, con la disponibilità, cioè, di un codice (dominante) usato per le funzioni “alte” (formali) della comunicazione e un codice (dominato) impiegato per le funzioni “basse” (informali), ci sarebbe in ogni caso un rapporto dialettico tra due codici, indipendentemente dal fatto che quello dominato (subalterno) sia un dialetto o una minoranza linguistica (di antico o di recente stanziamento).

In questa prospettiva, tutti i dialetti sarebbero lingue minoritarie e così sarebbero minoranze linguistiche non soltanto le 12 riconosciute dalla legge ed eventualmente le poche altre varietà alloglotte più o meno accidentalmente non contemplate nel testo legislativo, bensì gli 8.000 dialetti d’Italia che effettivamente costituiscono o hanno costituito la lingua materna “alternativa” a quella riconosciuta come “lingua ufficiale” della nostra nazione. In questo caso, il “problema” principale non sarebbe nei numeri, nella crescita esponenziale, cioè, delle lingue che, eventualmente riconosciute come minoritarie, verrebbero sottoposte a tutela con le susseguenti azioni di salvaguardia.

Conta anzitutto considerare che le tante iniziative previste (e messe in campo) per valorizzare e tutelare le minoranze, a seguito o meno del loro riconoscimento su base legislativa, non sempre hanno dato i risultati sperati. Ciò perché le lingue di minoranza sono caratterizzate, come tutti i sistemi linguistici, da una intrinseca variabilità che, apparentemente per paradosso, ma in realtà per forza di cose, viene annullata nello stesso momento in cui si intraprendono iniziative volte alla loro promozione. Tutelare un sistema linguistico significa, anzitutto, fare delle scelte di “standardizzazione” che in genere coincidono con la messa a punto di un sistema ortografico e con l’individuazione di una (sola) varietà di riferimento fungente da modello (per es. in Sicilia, dove si hanno tre diverse comunità di lingua albanese, quale varietà è stata scelta per la scrittura, per l’insegnamento nelle scuole, per la redazione dei documenti ufficiali? Quella dell’albanese standard? Quella dell’arbrëshë di Piana degli Albanesi che, rispetto a Contessa Entellina e Santa Cristina Gela, si configura come la “capitale”? Quella di Piana con pochi o molti tratti “normalizzati”?). Ne consegue che spesso le varietà sulle quali non ricade la “scelta standardizzante” perdono inevitabilmente qualcosa (tratti fonetici caratterizzanti, parole specifiche eccetera). E così, mentre si tutela la minoranza, si annullano le singole “sub-minoranze” che devono necessariamente rientrare sotto l’ombrello dell’unica minoranza chiamata a rappresentarle (e che molto spesso risulta da un processo di costruzione a tavolino con azioni di “pianificazione / ingegneria linguistica”).

Di conseguenza, tra guadagni e perdite, i parlanti decidono spesso di “abbandonare” l’uso delle lingue di minoranza, nonostante gli sforzi e le iniziative istituzionali per la loro salvaguardia. È un fatto, per esempio, che per le minoranze dei Grigioni retoromanzi, tutelate dal governo svizzero, «i rilevamenti statistici sembrano mostrare che, obbligati a imparare il rumantsch grishum, una lingua sovralocale creata a tavolino e diversa da quelle parlate tradizionalmente, tra il 1990 e il 2000 il 10% dei sempre meno numerosi parlanti abbia finito per buttare alle ortiche, assieme allo stesso rumantsch grishum, anche le proprie lingue locali, a favore del tedesco o dell’italiano» (Telmon 2016: 15-16). Né le cose sembrano essere andate diversamente con il friulano, il sardo, l’occitano, solo per riferirci a tre delle minoranze “storiche” inserite nella 482/99 (cfr. Toso 2008).

Di conseguenza, tra guadagni e perdite, i parlanti decidono spesso di “abbandonare” l’uso delle lingue di minoranza, nonostante gli sforzi e le iniziative istituzionali per la loro salvaguardia. È un fatto, per esempio, che per le minoranze dei Grigioni retoromanzi, tutelate dal governo svizzero, «i rilevamenti statistici sembrano mostrare che, obbligati a imparare il rumantsch grishum, una lingua sovralocale creata a tavolino e diversa da quelle parlate tradizionalmente, tra il 1990 e il 2000 il 10% dei sempre meno numerosi parlanti abbia finito per buttare alle ortiche, assieme allo stesso rumantsch grishum, anche le proprie lingue locali, a favore del tedesco o dell’italiano» (Telmon 2016: 15-16). Né le cose sembrano essere andate diversamente con il friulano, il sardo, l’occitano, solo per riferirci a tre delle minoranze “storiche” inserite nella 482/99 (cfr. Toso 2008).

Ora, se spostiamo il problema sul piano dei dialetti, immaginando che anche per la loro tutela, più o meno istituzionale o istituzionalizzata, occorrerebbe prescegliere una (sola) varietà rappresentativa di una Regione (e quale poi? Quella amministrativa o quella linguistica?), si porrebbe il problema della individuazione, appunto, di una norma superiore – cioè di una varietà comune, sovralocale, e fungente da modello – che finirebbe inevitabilmente per prevalere sui singoli dialetti dei singoli paesi. Infatti, «se davvero si vuol raggiungere una varietà comune si dovrà pure accettare qualche rinuncia. In questa direzione, insomma, si cercherebbe un’alternativa rispetto a una lingua sovraregionale [l’italiano], ma, in nome di un superiore interesse regionale, sarebbero messe da parte definitivamente le varietà locali delle singole aree subregionali e dei singoli paesi» (De Blasi 2010: 28).

Queste “singole” realtà linguistiche sub-regionali, i dialetti locali, sono quelli che opportunamente De Blasi (2010) e Telmon (2016) hanno etichettato con il nome di minimanze, non potendosi considerare minoranze in senso stretto pur condividendo con esse il destino di non essere lingue “ufficiali” e di essere eventualmente obliterate a favore di una varietà o di una norma unica e sovraordinata. Quest’ultima si costituisce, in effetti, come l’“aspirazione finale” di ogni azione programmatica di tutela e difesa di un sistema linguistico non corrispondente con quello riconosciuto come lingua ufficiale. Che questa aspirazione «si realizzi mediante la prevalenza, per decreto, di un dialetto (quello del capoluogo, presumibilmente) sugli altri, o che si realizzi mediante la costruzione ingegneristica, a tavolino, di una norma astratta o di un impasto delle diverse varietà, si tratta sempre, comunque, di qualche cosa che nulla ha a che fare con la lingua naturale umana» (Telmon 2016: 15). E, a ben pensarci, il destino di quest’ultima dipende in ogni caso ed esclusivamente dalle scelte comunicative dei parlanti.

Il destino di tutte le lingue e quindi anche quello di ogni lingua minoritaria (sia essa una minoranza “storica”, “diffusa”, di “recente diffusione” o sia essa una “minimanza”, cioè un dialetto) appare indissolubilmente legato alla trasmissione intergenerazionale. Quando gli utenti di una di queste lingue “a rischio” non la usano più «con i figli nella socializzazione primaria, e quindi la trasmissione intergenerazionale diminuisce o si interrompe, le prognosi di un mantenimento della lingua diventano molto infauste. Il processo può essere contrastato da una forte ‘lealtà linguistica’, vale a dire da un forte sentimento di attaccamento alla lingua in regressione quale simbolo e garante di identità culturale e sociale; ma quando è avviato, è molto difficile da contrastare, perché appunto le ragioni ne sono profonde, per così dire oggettive e tutt’altro che facilmente rimovibili, nemmeno attraverso opportuni provvedimenti di politica e pianificazione linguistica» (Berruto 2009).

L’Unesco, l’Atlante delle lingue minacciate e l’assetto geolinguistico italiano

L’Unesco, l’Atlante delle lingue minacciate e l’assetto geolinguistico italiano

L’impegno dell’Unesco per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali ricade sotto gli occhi di tutti. Questa attenzione ai beni culturali “intangibili” (dentro cui rientrano, ovviamente, le lingue – alle quali l’Unesco guarda con particolare attenzione anche in relazione alla promozione del plurilinguismo) si pone in parallelo con quella che sul piano ambientale ha determinato, da diversi decenni, lo sviluppo di una profonda coscienza ecologica, con la conseguente assunzione di consapevolezza che l’ambiente con la sua diversità biologica è un bene da rispettare e da salvaguardare. Poco a poco, il riconoscimento dell’importanza della biodiversità si è anche “esteso” al livello culturale e linguistico. In quest’ultimo ambito, per esempio, è stato coniato il termine “glottodiversità” con la conseguente creazione di una condizione di simmetria tra “conservazione ambientale” e “conservazione linguistica”.

Nozioni come “lingue minacciate”, “lingue a rischio di estinzione”, “mantenimento linguistico” sono tutte nate nell’alveo dell’“ecologia linguistica”, branca disciplinare che si interroga sullo stato di salute delle diverse lingue del mondo, ponendo, anche in questo caso più o meno esplicitamente, il problema della messa in atto di adeguate strategie volte a scongiurare la perdita della “glottodiversità”.

Nell’ambito di questi temi e approcci rientra l’Atlas of the World’s Languages in Danger (Atlante delle lingue in pericolo nel mondo), promosso e pubblicato nel 2009 dall’unesco (cfr. http://www.unesco.org/languages-atlas/). L’Atlante, come si legge sul sito della prestigiosa Istituzione internazionale, «is intended to raise awareness about language endangerment and the need to safeguard the world’s linguistic diversity among policy-makers, speaker communities and the general public, and to be a tool to monitor the status of endangered languages and the trends in linguistic diversity at the global level».

L’Atlas dell’Unesco, fruibile anche in una versione on line interattiva, presenta dati aggiornati su oltre 2500 lingue a rischio di estinzione. In proposito, vengono anche forniti 9 indicatori che permettono di valutare lo stato di salute delle diverse lingue del mondo rispetto ai quali ciascuna di esse risulta più o meno “minacciata”:

| 1. | Numero totale di parlanti |

| 2. | Percentuale di parlanti all’interno della comunità linguistica di riferimento |

| 3. | Disponibilità di materiali nell’ambito dell’educazione linguistica e della produzione letteraria |

| 4. | Risposta a nuovi domini d’uso e ai media |

| 5. | Tipo e qualità della documentazione |

| 6. | Atteggiamenti e politiche linguistiche delle istituzioni (tra cui lo status di lingua ufficiale e l’uso) |

| 7. | Spostamento dei domini d’uso |

| 8. | Atteggiamento dei membri della comunità nei confronti della propria lingua |

| 9. | Trasmissione intergenerazionale |

Gli Indicatori dell’Unesco per la valutazione del grado di vitalità di una lingua

Sulla base di questi criteri, a ogni lingua localizzata sulla mappa dell’Atlas corrisponde una bandierina il cui colore ne rivela lo “stato di rischio”:

bianca = vulnerabile; giallo = sicuramente vulnerabile; arancione = sicuramente minacciata; rosso = seriamente minacciata; nero = estinta.

All’interno di questo gradiente, il siciliano, per esempio, è classificato come «vulnerabile», nell’ambito di un gruppo di una trentina di lingue spalmate sul territorio italiano, a molte delle quali è, invece, assegnata l’etichetta «sicuramente minacciata».

Una lingua è «vulnerabile» se un numero significativo di parlanti appartenenti alla generazione più giovane (figli) continua a parlarla, sebbene l’uso sia ormai riservato ad alcuni specifici domini (specialmente quelli informali: uso in famiglia, tra gli amici ecc.); è invece «sicuramente minacciata» se le nuove generazioni non la acquisiscono come lingua materna nell’ambiente familiare.

Una lingua è «vulnerabile» se un numero significativo di parlanti appartenenti alla generazione più giovane (figli) continua a parlarla, sebbene l’uso sia ormai riservato ad alcuni specifici domini (specialmente quelli informali: uso in famiglia, tra gli amici ecc.); è invece «sicuramente minacciata» se le nuove generazioni non la acquisiscono come lingua materna nell’ambiente familiare.

Ora, è indubbia l’utilità di uno strumento come l’Atlante dell’Unesco per l’assunzione di consapevolezza, da parte delle istituzioni, delle comunità linguistiche e del “largo pubblico”, dei problemi connessi alla salvaguardia delle lingue. Ma proprio la ricezione, tra il «general public», delle “categorie” implicate nell’Atlas, ha determinato nell’ultimo decennio una serie di fraintendimenti. Il primo e il più importante riguarda il “largo pubblico” di casa nostra e si connette alla questione se i trentuno sistemi linguistici presentati dall’Atlas per il territorio italiano siano ‘lingue’ o ‘dialetti’. Le varietà che sull’Atlas figurano per l’Italia sono le seguenti:

Alemannic, Algherese Catalan, Alpine Provençal, Arbëresh, Bavarian, Cimbrian, Corsican, Emilian, Faetar, Francoprovençal, Friulian, Gallo-Sicilian, Gallurese, Gardiol, Griko (Calabria), Griko (Salento), Ladin, Ligurian, Lombard, Mòcheno, Molise Croatian, Piedmontese, Resian, Romagnol, Romani, Sardinian, Sassarese, Sicilian, South Italian, Töitschu, Venetan, Yiddish (Europe).

Siccome nell’Atlas queste varietà sono chiamate “lingue”, nel comune sentire si è diffusa la convinzione che esse siano, appunto, lingue e non dialetti. Un corollario di tale convinzione si connette all’idea che sia gravissimo il fatto che il (provinciale) mondo scientifico-accademico italiano – non ultima la stessa Accademia della Crusca – continuino a usare il termine “dialetto” per il siciliano, il lombardo, il piemontese e così via, nonostante per l’Unesco esse siano delle lingue. Ora, nella prospettiva definitoria dell’Atlante dell’Unesco, tutte le varietà linguistiche sono lingue e non dialetti (cfr. De Blasi 2019: 171). Basterebbe soltanto tenere in considerazione questo “principio” per uscire dall’equivoco. Ma qui importa sottolineare che basarsi sul presupposto che un certo dialetto possa o debba (ri)definirsi “lingua” in virtù del presunto riconoscimento dello status di lingua da parte di un’istituzione come l’Unesco (o da parte delle istituzioni del Paese o della Regione in cui un certo sistema linguistico è usato), pone – quantomeno in Italia – la questione per la quale «la qualifica di “lingua”, derivi da una specie di riconoscimento pubblico […] al pari di una certificazione o di una onorificenza; ne deriva l’idea che le lingue si dividano in due categorie o fasce: da un lato le lingue “vere e proprie”, nominate, abilitate, certificate e meritevoli di tutela, dall’altro tutte le rimanenti collocate in un contenitore comune. Un altro aspetto interessante consiste nella implicita certezza che in questo ambito tutto possa essere risolto, per così dire, d’ufficio, semmai attraverso un’apposita procedura burocratica: questo aspetto rappresenta forse il versante più preoccupante della situazione» (De Blasi 2019: 164). In realtà, è abbastanza evidente che l’inserimento di una varietà linguistica negli elenchi dell’Unesco non comporta in alcun modo per essa il riconoscimento dello statuto di lingua (o di “lingua madre”) da parte di quella Istituzione (che oltretutto, in senso stretto, non è un’agenzia linguistica).

Una seconda questione – che va ben oltre il “comune sentire” – riguarda gli stessi criteri mediante i quali l’Atlas definisce lo stato di rischio di un sistema linguistico. Si prenda il caso del siciliano: esso è classificato come «vulnerabile» in ragione della sua condizione di varietà linguistica utilizzata prevalentemente nei domini informali ancorché acquisita ancora oggi come lingua materna da un numero relativamente ampio di parlanti. Questa condizione si chiama diglossia ed è indubbiamente un indicatore di perdita di vitalità laddove si costituisce come conseguenza di una qualche forma di oppressione linguistica proveniente dall’esterno. Proviamo a ragionare su questa questione ascoltando Raffaele Simone:

«Nella storia, le lingue esposte al rischio di scomparire sono anzitutto quelle i cui popoli hanno subìto colonizzazioni, occupazioni o altre forme di oppressione esterna. Il fenomeno è più drammatico se esistono implicazioni razziali o religiose che spingano i vincitori a cancellare la lingua dei vinti, ma non sempre alla base della morte delle lingue c’è la violenza […]. Tutti sanno, per esempio, che le terre assorbite dall’Impero romano si latinizzarono alla svelta, benché i Romani non imponessero ai vinti l’uso della propria lingua. Erano gli stessi popoli assoggettati che adottavano il latino in segno di prestigio e distinzione, oltre che per approssimarsi al potere. […] Dal punto di vista sociologico, le lingue si estinguono per talune ragioni ben definite, alle quali non sembra si possa mettere rimedio. La prima, anche dal punto di vista storico, è il colonialismo, manifesto o occulto. L’occupante tende a inibire, o almeno a scoraggiare, l’uso della lingua dei popoli colonizzati, sia per indebolirne la cultura sia per imporre la propria come standard. D’altro canto, o per debolezza o per bisogno di affiliazione, una parte dei colonizzati tende ad abbandonare la propria lingua per adottare quella del vincitore. […] Più drastico è il sistema di inibire, con norme esplicite o con i fatti, l’uso della lingua del posto. Nel 1880, una volta avvenuta la pacificazione (almeno teorica) con i nativi, nelle aree indiane degli Stati Uniti furono create scuole in cui, sebbene gli scolari fossero tutti amerindi, la sola lingua permessa era l’inglese. […] Questi procedimenti, una volta esaurita la loro carica immediata di crudeltà, lasciano tracce permanenti nella dinamica delle lingue. Nelle prime generazioni l’interdizione della propria lingua produce il fenomeno noto come diglossia: la lingua locale è ristretta alle relazioni tra amici o familiari e quindi praticamente occultata, mentre la lingua coloniale si parla con gli altri. In altri termini, la lingua nativa viene limitata ad ambiti circoscritti e specializzata per tematiche determinate» (Simone 2009).

Tuttavia, per l’Italia linguistica, occorre considerare che l’assetto diglottico siciliano/italiano si osserva da oltre un secolo (in realtà l’italiano era la lingua dell’amministrazione degli Stati nei quali era divisa la Penisola da ben prima dell’Unità) e ciò vale anche per buona parte delle altre varietà non ufficiali, “dominate” dall’italiano. Quest’ultimo, tuttavia, non si è imposto in Italia seguendo la stessa parabola dell’oppressione coloniale: l’unica “arma” che, all’indomani dell’Unità d’Italia, venne subito usata dalla Stato fu la scuola, ma è stato ampiamente dimostrato che l’abbandono dei dialetti, ai quali si è assistito in Italia nel corso del ‘900, non è in nessun modo dipeso dall’istituzione scolastica (cfr. De Blasi 2019).

Si potrebbe aggiungere che la gestione della diglossia, la capacità cioè di un parlante di alternare o, meglio, di sapere alternare l’uso di due codici a seconda delle situazioni comunicative, rientra nella sua competenza di parlante bilingue o plurilingue e, a partire dagli anni ’70 del Novecento, il potenziamento e il raggiungimento di questa capacità sono stati posti come principio basilare di una “moderna” educazione linguistica. Pertanto non è del tutto chiaro come si possa considerare la diglossia una minaccia (pur mitigata) per la salute di una lingua nello stesso momento in cui si tende, anche nel sentire comune, a considerare il plurilinguismo una risorsa (a meno di non voler considerare il plurilinguismo come valore solo quando esso è “paritario”).

È anche vero che molte delle “varietà non ufficiali” del nostro Paese (siano esse dialetti o minoranze linguistiche) si trovano oggi a uno stadio simile a quello che, spesso per forza di cose, segue alla situazione di diglossia. Si tratta di una fase che interviene quando i genitori non trasmettono più la lingua ai propri figli e così, per dirla ancora con Simone, «nelle generazioni successive la lingua locale tende a dissolversi, lasciando il posto dapprima a un creolo (lingua mista delle due, la locale e la coloniale), poi alla lingua sopravvenuta» (ibidem). In fin dei conti, il dialetto dei cosiddetti “parlanti evanescenti” (quelli, cioè, che non hanno il dialetto come lingua madre, ma lo acquisiscono nel corso della socializzazione secondaria e non ne hanno competenza attiva) non presenta condizioni di semplificazione e destrutturazione tanto dissimili da quelle che si osservano nell’uso di una lingua mista.

Quali che siano i meccanismi mediante i quali una lingua si estingue, conta in ogni caso che essa si salva e si mantiene solo

«quando viene trasmessa da una generazione all’altra in modo generalizzato, senza restrizioni né interruzioni […]. [D]diversamente che con le specie in via di estinzione, di cui può essere contrastata la caccia o l’alterazione dell’habitat, con le lingue che muoiono non c’è niente da fare: muoiono anche perché i loro parlanti non intendono più trasmetterle alla generazione seguente. È triste ammettere che l’unica cosa che si può fare in numerosi casi consiste nel registrare le forme e le varietà, parlate o anche scritte, di queste lingue, studiarne le strutture, raccoglierne manifestazioni e documenti. Di esse, come del latino e di tanti altri idiomi dell’antichità, resteranno se non altro tracce e documenti. Lo sforzo, elitario e spesso cervellotico, di riportare alla vita idiomi scomparsi o estenuati, sembra nei fatti destinato a fallire. È riuscito, per esempio, per l’ebraico di Israele, ricostruito e rivitalizzato a partire dall’ebraico biblico negli ultimi cinquant’anni; non sembra destinato a successo l’analogo tentativo per il bretone o per il gallego, malgrado gli sforzi di accademie, associazioni e partiti politici» (ibidem).

La tutela delle lingue ricade, dunque, sulle politiche linguistiche familiari dei parlanti, i quali come ne decidono gli usi così ne decidono le sorti. È la trasmissione intergenerazionale (in famiglia) che fa la differenza. Altre iniziative di “sviluppo linguistico” – dall’insegnamento nelle scuole all’uso nelle leggi e negli atti ufficiali, dalla diffusione attraverso i media alla documentazione in biblioteche e archivi – vengono in subordine e in certi casi sono forse paragonabili a quelle che in medicina si chiamano “cure palliative”. Oltretutto, alcune di esse – come l’insegnamento nelle scuole che presuppone una preliminare azione di codificazione e standardizzazione – scontano il limite del carattere artificiale, se non «cervellotico», tipico di queste forme di pianificazione.

La tutela delle lingue ricade, dunque, sulle politiche linguistiche familiari dei parlanti, i quali come ne decidono gli usi così ne decidono le sorti. È la trasmissione intergenerazionale (in famiglia) che fa la differenza. Altre iniziative di “sviluppo linguistico” – dall’insegnamento nelle scuole all’uso nelle leggi e negli atti ufficiali, dalla diffusione attraverso i media alla documentazione in biblioteche e archivi – vengono in subordine e in certi casi sono forse paragonabili a quelle che in medicina si chiamano “cure palliative”. Oltretutto, alcune di esse – come l’insegnamento nelle scuole che presuppone una preliminare azione di codificazione e standardizzazione – scontano il limite del carattere artificiale, se non «cervellotico», tipico di queste forme di pianificazione.

L’attuale atteggiamento complessivamente positivo nei confronti delle varietà locali (dialetti, minoranze linguistiche) ci impegna a interrogarci se oggi l’unico modo per salvarle dal rischio di regressione non sia quello di “approfittare” di questo nuovo clima per considerare in termini ideologicamente positivi la trasmissione ai figli del valore culturale di quelle varietà. E, nel migliore dei casi, anche la trasmissione delle loro “strutture”, laddove i genitori ne abbiano ancora competenza attiva.

Ragionando ancora sull’Atlas dell’Unesco, una terza e ultima questione, alla quale accenneremo soltanto, rimandando per essa alla più diffusa trattazione che si trova in De Blasi (2019: 162-173), si connette all’assetto geolinguistico che si ricava dall’Atlante con riguardo al territorio italiano. In proposito basti solo considerare, con riferimento al siciliano, che esso viene dato come sistema linguistico localizzato in «Sicily (Sicilia), southern and central Calabria and southern Apulia (Puglia)». E in aggiunta si avverte che il «Salentino may be regarded as a variety separate from Sicilian».

Sotto l’etichetta «Sicilian» vengono, dunque, ricompresi quelli che nella Carta dei dialetti d’Italia di G. B. Pellegrini (1977) sono classificati come «Dialetti meridionali estremi», qui probabilmente accorpati sotto il nome di “siciliano” (pur con la precisazione che «il salentino può essere considerato una varietà separata») a partire dalla “suggestione” che siciliano, calabrese meridionale e salentino sono sistemi linguistici caratterizzati da un modello di vocalismo tonico pentavocalico, noto anche come “vocalismo siciliano”. L’estensore della nota informativa dell’Atlas, il linguista S. Tapani (la cui “scheda” è stata poi aggiornata grazie al contributo di quattro utenti della rete che sono intervenuti a integrarla secondo le modalità tipiche del crowd sourcing), sembrerebbe infatti prefigurare una condizione per la quale la presenza di un modello di vocalismo solo convenzionalmente chiamato «siciliano» comporti l’accorpamento dell’insieme dei «Dialetti meridionali estremi» sotto un’unica etichetta, quella appunto di “siciliano” (cfr. anche De Blasi 2019: 166). La stessa “suggestione” sembrerebbe alla base delle ulteriori informazioni che si ricavano dalla scheda complementare raggiungibile attraverso il sito dell’Atlas e tratta da Ethnologue. Nell’Atlante dell’Unesco si trova infatti una finestra relativa al codice ISO 693 cliccando sulla quale è possibile connettersi all’indirizzo di Ethnologue, la pubblicazione periodica dei missionari laici del SIL (Summer Institute of Linguistics) che, ormai dal 1955, censisce le lingue del mondo: una sorta di catalogo, un “catasto” delle lingue, con una serie di entrate fisse (numero di parlanti, nomi ufficiali delle lingue, localizzazione ecc.). Quanto al siciliano, in questa ulteriore scheda si trova una classificazione interna con riferimento alle varietà isolane e a quelle delle isole “satellitari” con un’informazione supplementare riguardante, ancora una volta, le varietà di area calabrese meridionale e pugliese: «si dice che siano dialetti del siciliano».

L’insistenza sull’accorpamento dei “Dialetti meridionali estremi” sotto l’etichetta “Sicilian” che si trova nell’Atlas, come anche l’affermazione di Ethnologue circa il fatto che «the Pugliese dialect of Italian and Southern Calabrese are repotedly dialects of Sicilian», va probabilmente (e in parte) letta in relazione ai parametri mediante i quali viene definita la differenza tra una lingua e un dialetto. Il criterio di Ethnologue si fonda sul principio della “reciproca intellegibilità”: se tra il sistema linguistico X e il sistema linguistico Y di una data area esiste una comprensibilità reciproca pari o superiore al 75%, siamo in presenza di due dialetti; se la comprensione si abbassa al di sotto del 25%, siamo in presenza di due lingue diverse. Ma applicare un tale criterio ai sistemi dell’italoromanzo implicherebbe – come implica – un significativo cortocircuito definitorio e classificatorio, con un conseguente blackout dalle proporzioni apocalittiche: nella prospettiva condivisa da Unesco e Ethnologue, l’italiano diventa, infatti, “lingua regionale” parlata nell’Italia centrale, e così l’Italoromanzo, come si legge nella versione cartacea dell’Atlas, si (ri)configura come un sistema che «consiste del Corso, oltre che del Gallurese e del Sassarese (qui trattati tecnicamente come dialetti periferici del Corso), l’Italiano (comprendente il Toscano e il gruppo dei dialetti dell’Italia centrale), l’Italiano del Sud (che include il Campano e il Calabrese) e il Siciliano». Da parte loro, il piemontese, assieme al ligure al lombardo, all’emiliano-romagnolo, al veneto e al franco-provenzale, vanno a confluire nelle varietà settentrionali del «Gallo-Romance».

In sostanza, si suppone che in Italia esista una serie di aree “(sovra)regionali”, ciascuna delle quali caratterizzata da «una varietà linguistica unica e precisa: il lombardo, l’emiliano-romagnolo, l’italiano del Sud), realizzata in modi diversi nei diversi dialetti» (De Blasi 2019: 169); ogni varietà corrisponderebbe, dunque, a una lingua “regionale” per lo più astratta e per di più in attesa di riconoscimento da parte delle autorità italiane (poi, al limite – ma proprio al limite –, accanto alla lingua regionale, nelle diverse aree si parlerebbe anche l‘italiano – o l’italiano regionale come “dialetto” dell’italiano).

A questo punto, sarebbe interessante – ma forse non facile – comprendere su quale tasso di intellegibilità reciproca si attestano le categorie della dialettologia e della linguistica romanza da un lato, e quelle dell’Unesco e di Ethnologue dall’altro.

A questo punto, sarebbe interessante – ma forse non facile – comprendere su quale tasso di intellegibilità reciproca si attestano le categorie della dialettologia e della linguistica romanza da un lato, e quelle dell’Unesco e di Ethnologue dall’altro.

La Legge Regionale 9/2011: valorizzazione del patrimonio linguistico regionale o istituzione dell’“ora di dialetto” a scuola?

Per inquadrare la questione possono essere utili alcuni stralci della Premessa scritta da Giovanni Ruffino a un volume del 2012 significativamente intitolato Lingua e storia in Sicilia. Per l’attuazione della legge Regionale no 9 del 21 maggio 2011:

«Dopo l’approvazione della Legge Regionale n. 9 del 31 maggio 2011, si è aperta una vivace e utile discussione sulla stampa e nel mondo della Scuola e dell’Università. Tale discussione si è particolarmente orientata sugli aspetti e sui problemi dialettologici. Non è una novità. Esattamente trent’anni fa, nella primavera del 1981, l’Assemblea Regionale Siciliana aveva approvato una legge su un argomento consimile, intitolata «Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano nelle scuole dell’Isola». […]

Ora il problema si ripropone, ma il contesto è in parte mutato. E sono mutati anche, nel raffronto con la Legge del 1981, presupposti e finalità, dal momento che la Legge 9/2011 considera congiuntamente aspetti linguistici, storici e letterari. Inoltre, in cosa è mutato il contesto? Prima di tutto, la cultura dialettale appare ancor più sbiadita (la chitarra del dialetto ha perduto altre corde, per dirla con Ignazio Buttitta), ma al tempo stesso appare placato, o comunque meno acceso, [il] sentimento antidialettale.

In secondo luogo è esploso il fenomeno leghista, che ha piegato – sino a mortificarli – i sacrosanti valori delle culture regionali e dialettali a finalità politico-propagandistiche, sino alla formulazione di proposte aberranti (si ricorderà la pretesa di sottoporre gli insegnanti non “padani” a una prova preliminare di dialetto).

Nel frattempo è nato il nuovo Assessorato dell’Identità siciliana, formula impegnativa, ma irta di rischi interpretativi. In questo nuovo contesto, la pur apprezzabile riproposizione di una nuova legge sul tema della “cultura e della lingua regionale”, va accolta con interesse ma anche con prudenza. Quali sono i rischi? Proviamo a evidenziarne alcuni.

Un primo rischio è che il provvedimento legislativo possa essere inteso unicamente in senso ideologico, tutto quanto rivolto all’interno di un contrassegno meramente simbolico. Un secondo rischio è quello che la legge regionale siciliana possa essere percepita come un riecheggiamento di alcune grossolane recenti enunciazioni in tema di lingua e dialetto, scuola, identità culturale. Ma il rischio maggiore sul versante della Scuola è quello di un rinsecchimento dell’attenzione per il patrimonio linguistico siciliano dentro la nicchia “curricolare” dell’“ora di dialetto”, mentre i riferimenti alla storia, alla lingua, alla cultura tradizionale dovrebbero attraversare l’intero arco dei saperi e delle discipline (si pensi, ad esempio, al valore didattico e interdisciplinare dell’antroponomastica, della toponomastica, del lessico regionale con le sue irradiazioni mediterranee). Un tale rischio è ancor più concreto se si pensa all’assenza di sperimentati percorsi formativi e di adeguati strumenti didattici, a partire da testi di rigoroso impianto.

Oltretutto, non bisogna dimenticare che la già citata legge del 1981 aveva generato perniciosi fraintendimenti in alcuni ambienti scolastici e sociali, avendo qualcuno pensato sinanco alla introduzione di una sorta di insegnamento “grammaticale” del dialetto, assolutamente improponibile» (Ruffino 2011: 15-16).

Il terzo rischio – non a caso definito il maggiore – è sempre in agguato, non foss’altro perché basta davvero poco a identificare lo studio del patrimonio linguistico della Sicilia con lo studio della “grammatica del siciliano”. Un tale fraintendimento trascina con sé, ovviamente, l’antica, e mai risolta “questione” circa l’utilità per i giovani di imparare il dialetto anziché le lingue straniere. Così il dibattito si ripropone in una banale disputa tra due schieramenti contrapposti: da una parte chi vuole “l’ora curriculare” dell’insegnamento del dialetto (anzi: della “lingua siciliana”), dall’altra che vi si oppone perché ai giovani interessa e serve studiare le lingue straniere per sprovincializzarsi e per sprovincializzare il loro mondo.

L’interesse per il patrimonio linguistico regionale non è incompatibile con l’apprendimento delle lingue straniere semplicemente perché, nello spirito della legge regionale 9/2011, tale interesse non implica l’acquisizione e lo studio grammaticale del dialetto, ma la possibilità e l’occasione di cogliere i nessi tra lingua, storia, letteratura.

Il tema della cultura dialettale nella scuola, non deve essere – come spesso accade – sminuito e banalizzato. Proprio per tale ragione, grazie al lavoro di un tavolo tecnico, presieduto da Giovanni Ruffino, sono state previste norme attuative della legge regionale nelle quali si sottolinea quanto sia importante «considerare la cultura regionale come parte integrante della storia – sociale, linguistica, letteraria – d’Italia» e quanto sia cruciale «trattare gli argomenti storici, linguistici, letterari, cogliendone gli aspetti di continuità».

Grazie all’impegno del Centro di studi filologici e linguistici siciliani (che dall’anno di approvazione della legge regionale ha organizzato corsi di formazione nelle Università di Palermo e Catania, ha istituito una collana dedicata agli insegnanti, ha promosso l’opera in due volumi “Lingue e culture in Sicilia”, pensata per il mondo della Scuola,) è andata, per fortuna, crescendo, anche tra gli insegnanti, la volontà di smontare vecchi stereotipi e di indicare percorsi formativi interdisciplinari, a prescindere dalla capacità di alunni e insegnanti di esprimersi correntemente in dialetto o di scrivere “correttamente” il dialetto.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020

Riferimenti bibliografici

Berruto, Gaetano (2009), «Lingue minoritarie», in Treccani on line: http://www.treccani.it/enciclopedia/lingue-minoritarie_%28XXI-Secolo%29/ …

De Blasi, Nicola (2010), «Dialetti in rete, l’idea di norma e difesa delle minoranze linguistiche (con il sacrificio delle “minimanze”)», in P. Del Puente (ed.), Dialetti: per parlare e per parlarne. Atti del I Convegno Internazionale di Dialettologia. Progetto A.L.Ba., Potenza, Ermes: 13-31.

De Blasi, Nicola (2019), Il dialetto nell’Italia unita. Storia, fortune e luoghi comuni, Roma, Carocci.

Gradit = De Mauro, Tullio (ed.) (1999), Grande dizionario italiano dell’uso, Torino, Utet.

Grassi, Corrado, Alberto Sobrero e Tullio Telmon (1997), Fondamenti di dialettologia italiana, Roma-Bari, Laterza.

Paternostro, Giuseppe (2013), «Il dialetto nel web: segnale di vitalità o museificazione digitale?», in Gianna Marcato (ed.), Lingua e dialetti nelle regioni, Padova, Cleup, p. 293-305.

Paternostro, Giuseppe e Roberto Sottile (2018), «Dalla risorgenza alla standardizzazione? L’Unesco fa scuola», in Gianna Marcato (ed.), Dialetto e società, Padova, Cleup: 189-197.

Paternostro, Giuseppe e Roberto Sottile (in stampa), «Dalla risorgenza alla restaurazione: il dialetto fra nostalgia, rivendicazioni identitarie e appropriazioni indebite», in Atti del Convegno ILPE IV – La mediazione delle ideologie linguistiche attraverso la stampa: il caso delle lingue romanze, Messina, 23-25 ottobre 2019.

Regis, Riccardo (2013), «Può un dialetto essere standard?», Vox Romanica, vol. 72: 151-169.

Ruffino, Giovanni (1991), Dialetto e dialetti di Sicilia, Palermo, CUSL.

Ruffino, Giovanni e Roberto Sottile (2016), L’italiano. Conoscere e usare una lingua formidabile. 5. La ricchezza dei dialetti, Firenze-Roma, Accademia della Crusca-la Repubblica.

Ruffino, Giovanni (ed.) (2012), Lingua e storia in Sicilia. Per l’attuazione della legge Regionale no 9 del 21 maggio 2011 “Norme sulla promozione, valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico nelle scuole”, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani.

Simone, Raffaele (2009), «Il Libro dell’Anno 2009», in Treccani on line: http://www.treccani.it/enciclopedia/lingue_%28Il-Libro-dell%27Anno%29/

Sobrero, Alberto A. (2003), «Nell’era del post-italiano», in Italiano & Oltre, 18/5: 272-277.

Sottile, Roberto (2016), «ISO 639, Yosemite e App che ‘parlano’ dialetto. Qualche reazione e riflessione», in Gianna Marcato (ed.), Il dialetto nel tempo e nella storia, Padova, Cleup: 335-345.

Telmon, Tullio (1994), Minoranze linguistiche, in G. L. Beccaria (dir.), Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, Torino, Einaudi: 482-483

Telmon, Tullio (2016), “La trasmissione di una lingua di minimanza. Chi trasmette, a chi, che cosa, come e perché”, in R. Champrétavy (a cura di), Transmission Revitalisation et Normalisation. Actes de la conférence annuelle sur l’activité scientifique du Centre d’Etudes francoprovençales (San-Nicolas 7 novembre 2015), Aoste, Région Autonome Vallée d’Aoste: 17-36.

Toso, Fiorenzo (2008), Le minoranze linguistiche in Italia, Bologna, Il Mulino.

_____________________________________________________________

Giuseppe Paternostro, professore associato di Linguistica italiana nell’Università di Palermo, dove insegna nei corsi di laurea in Lingue e di Scienze della comunicazione pubblica. I suoi interessi di ricerca riguardano soprattutto lo studio delle dinamiche sociolinguistiche dell’Italia contemporanea, con particolare riferimento alla Sicilia, e il rapporto fra discorso e rappresentazioni identitarie. Attualmente coordina il costituendo Archivio siciliano delle scritture popolari.

Roberto Sottile, professore associato di Linguistica italiana nell’Università di Palermo, dove insegna nei corsi di laurea in Lingue, Lettere, Italianistica e Scienze della formazione primaria. Con il Gruppo di ricerca dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS) ha pubblicato il Vocabolario-atlante della cultura dialettale. Articoli di saggio (CSFLS, Palermo 2009) e il “Lessico della cultura dialettale delle Madonie. 1. L’alimentazione, 2. Voci di saggio” (CSFLS, Palermo 2010-2011). Con Giovanni Ruffino ha pubblicato nel 2016 L’italiano. Conoscere e usare una lingua formidabile. 5, La ricchezza dei dialetti, promossa dell’Accademia della Crusca e distribuita con“ la Repubblica”. Ha anche dedicato una particolare attenzione al rapporto tra dialetto e letteratura e tra dialetto e mondo giovanile. Recentemente ha pubblicato il libro intitolato Dialetto e canzone. Uno sguardo sulla Sicilia di oggi (Cesati, Firenze 2018).

______________________________________________________________