di Roberto Cavarra e Ludovica Rossotti [*]

di Roberto Cavarra e Ludovica Rossotti [*]

La presente ricerca restituisce un’esperienza concreta di volontariato rivolto ai rifugiati provenienti dall’Afganistan. Si tratta di un tipo di attività che va a colmare un vuoto lasciato ormai da diverso tempo dal Comune di Roma, sostituendosi e aggiungendosi mediante diversi servizi di accoglienza nel rispetto dell’identità sociale. La peculiarità di questa realtà di volontariato è che non è un’attività sugli immigrati ma con gli immigrati stessi, quindi non è mirata ad intervenire su un processo ma a lasciare spazio e a lavorare insieme agli immigrati, rispettando la loro cultura.

Attraverso un’indagine esplorativa con approccio qualitativo si è voluto contribuire a far emergere la situazione, il vissuto dei rifugiati afghani, il tormentato viaggio che li ha portati fino a Roma e come l’Associazione “La Sosta” possa aver contribuito ad alleviare il loro difficile vissuto quotidiano, con il preciso intento che la consapevolezza unita alla conoscenza vera e non stereotipata possa contribuire a superare le paure e le diffidenze reciproche tra abitanti del quartiere Ostiense e i migranti

Introduzione

A volte dei film sono più eloquenti nel trattare specifici argomenti che intere filiere di libri ed articoli. Chi non ricorda o non ha visto due film immortalati nella cinematografia mondiale, Indovina chi viene a cena? e La lunga notte dell’ispettore Tibbs [1]. Abbiamo scelto questi film, perché a nostro avviso rendono più di altri il senso di quello che vorremmo mettere in rilievo. Le interpretazioni che si possono e si sono date di questi film sono molteplici, a noi qui interessa un aspetto che ci sembra emerga da essi che vale la pena sottolineare. Il pregiudizio, il razzismo, la discriminazione, possono essere demoliti nel momento in cui si stabilisce tra gli attori sociali una relazione sociale, una relazione face to face.

Com’è noto è questo un aspetto centrale nella sociologia weberiana. Secondo il sociologo tedesco il comportamento diventa azione sociale allorché vi si associa un senso soggettivo che presuppone una reciprocità di azione in base alla quale altri attori hanno orientato, orientano ed orienteranno il loro agire in conformità al senso soggettivo connesso all’azione intrapresa. In sostanza vi è una attribuzione di senso socialmente condiviso.

Da questo presupposto criterio di reciprocità di senso, il sociologo di Economia e Società chiarisce cosa debba intendersi per relazione sociale. Quest’ultima si differenzia dall’azione sociale allorquando si instaura tra due o più attori una relazione il cui criterio di senso viene stabilito in una continua interazione di reciprocità. In altre parole il contenuto di senso di quella relazione è costituito e condiviso intenzionalmente dagli attori orientando il loro agire in conformità a quel contenuto di senso da loro fondato. Dunque in una relazione sociale, il contenuto di senso, intenzionalmente condiviso e costituito, non è “calato dall’alto”, non è dettato da norme giuridiche o sociali, ma emerge da una relazione face to face tra gli attori nella dialettica di una interazione reciproca.

Dovremmo tornare su quanto qui accennato, allorché illustreremo le coordinate generali e i risultati di una ricerca svolta presso una particolare associazione che intrattiene relazioni con un gruppo di immigrati afgani. Riteniamo possibile ai fini del nostro discorso, mantenere la nostra analisi, ad un livello più generale ponendoci una domanda: in quale contesto socio-culturale, economico e politico viviamo?

Siamo immersi in una società impersonale che è priva di una coscienza non solo di se stessa ma di quello che avviene intorno a sé e che vede il primato del proprio tornaconto individuale, che si arrocca sulla difesa di quel che possiede, che fa del successo, del prestigio e del denaro i valori portanti e si affida al populismo di qualsivoglia cantastorie; non v’è spazio per nessuna relazione sociale con il “diverso” tranne quella orientata a sfruttarlo.

Questa diagnosi non è un’asserzione teorica ma è la rappresentazione sociale di una società sempre più egoista ed individualista. Parafrasando Elias, potremmo dire che siamo in una società degli individui ma – è questo l’insegnamento del filosofo-sociologo tedesco – non esiste una scissione tra individuo e società, non è pensabile il primo senza la seconda e viceversa: individuo e società sono inestricabilmente connessi. Sotto questo profilo diventano rilevanti le forme e le caratteristiche che assume l’interdipendenza tra gli individui.

Se guardiamo alle forme e alle caratteristiche di questa interdipendenza tra autoctoni ed immigrati si palesa subito come poggi su un rapporto di potere dei primi sui secondi. Le diversità, etniche, dei costumi, della religione, le differenze economiche e culturali non sono altro che supporti legittimanti il potere degli autoctoni sugli immigrati, per ristabilirlo là dove si avverte che possa essere messo in discussione.

Allora l’aspetto che emerge è che proprio quella interdipendenza dove prende corpo e si radica il rapporto di potere, legittimandolo con una presunta superiorità, produce l’emarginazione sociale che si sostanzia in un’assenza di relazione sociale. Questa preclusione trova un suo fondamento in base alla rivendicazione ed affermazione di essere in presenza di identità estranee, qualitativamente diverse ed inconciliabili.

È questa mancanza di relazione sociale di weberiana memoria, prima richiamata, che viene meno. Nello specifico, gli attori autoctoni e stranieri, orientando reciprocamente le loro azioni, danno vita a quel processo tramite il quale agiscono reagendo alle azioni degli altri, sviluppando quella interazione sociale il cui significato condiviso non può che essere il riconoscimento dell’altro non come “diverso” ma come appartenente al cosmo umano, ma è proprio questo che viene precluso. In sostanza quel che si cancella o si tenta di fare è la consapevolezza che l’immigrazione è parte integrante di un rinnovato panorama economico e sociale in cui il cittadino si muove.

Questa cancellazione assume e si sostanzia tramite forme “simboliche” che stigmatizzano l’emarginazione sociale dell’immigrato. Si ergono muri, si mettono fili spinati, si propongono blocchi navali e misure di respingimento alle frontiere, c’è chi si spinge oltre e propone di rimettere in mare tutti quegli immigrati che scappano dalle guerre e dalle carestie. Insomma sembra che ci sia una corsa a chi propone forme di emarginazione e rifiuto più brutale.

Sulle motivazioni di queste prese di posizione, del perché una popolazione autoctona si oppone ferocemente all’immigrazione di questi poveri sbandati, sono stati scritti scaffali interi, non è qui il caso di passarle in rassegna, tuttavia un filo conduttore attraversa un po’ tutte le analisi che ci obbliga a mettere in rilievo. Scriveva Bauman:

«La paura è il demone più sinistro tra quelli che si annidano nelle società aperte del nostro tempo. Incerti, fragili, insicuri, ci sembra di non controllare più nulla, da soli, in tanti o collettivamente. A rendere la situazione peggiore, concorre l’assenza di quegli strumenti che consentirebbero alla politica di ricongiungersi al potere, permettendoci di riacquistare il controllo sulle forze che determinano la nostra condizione comune, fissando la gamma delle nostre possibilità e i limiti della nostra libertà di scelta. Un controllo che ora ci è sfuggito o ci è stato strappato dalle mani. Il demone della paura non sarà esorcizzato finché non avremo trovato (o più precisamente costruito) tali strumenti» (Bauman 2008:27).

È la paura di sentirsi abbandonati a se stessi da una politica imbelle dinnanzi al potere finanziario, di perdere i privilegi e le rendite di posizioni acquisite, la paura della concorrenza economica nel mercato del lavoro in modo particolare. Ciò si ripercuote maggiormente nei ceti sociali meno abbienti, nell’aumento della grande criminalità e del terrorismo. In sostanza l’Occidente ricco ed opulento non vuole essere disturbato, ma, suo malgrado, si trova sballottato dalla globalizzazione e l’individuo avverte sempre più la solitudine in un paesaggio perennemente sconvolto. Conseguenza di tutto ciò è la caduta sotto i colpi della globalizzazione della coesione sociale e della perdita di identità.

In questo scenario di tumultuosi rivolgimenti, culturali, sociali, economici, politici e climatici, è giocoforza trovare e fare scattare il dispositivo del capro espiatorio, nell’immigrato; dispositivo che trova la sua apoteosi in un’incivile informazione [2]. Potremmo dire che per i ceti alti il benessere economico provoca infelicità e timore di perderlo, mentre i meno abbienti si sentono ingabbiati nell’isolamento, nella disperazione, nel rancore e nella paura di precipitare verso l’esclusione sociale e forse anche verso l’emarginazione che gli immigrati sono lì a testimoniare [3].

Va da sé che gli stranieri, come sottolineava Bauman (2008), diventano folcloristici quando si va nel loro paese, quando andiamo all’estero verso quelle zone da dove provengono, per osservare il loro modo esotico di vivere. Ma, aggiungiamo noi, non solo li rifiutiamo quando vengono qui, ma per molti la loro permanenza nel territorio diventa un business economico.

Lavoro nero, lavoro sottopagato, schiavismo economico e lavorativo, tutto ciò non fa altro che alimentare il rancore dei ceti sociali meno abbienti verso questi immigrati, pensandoli come concorrenti nel mercato del lavoro, anche se spesso svolgono attività che gli autoctoni non farebbero mai. Questo rancore, come abbiamo ricordato, trova una legittimante sponda nell’informazione e in alcuni partiti politici nazionali ed internazionali.

In questo contesto, tuttavia si posizionano scelte e strategie da mettere in atto che tengono conto della percezione della difficile realtà in cui si muovono gli immigrati. Si tratta di variare i mezzi, gli strumenti del pensiero e dell’azione, di provare e riprovare i metodi, di metterli in gioco per errori e tentativi. È indiscutibile che queste iniziative possano andare incontro a fallimenti, è necessario quindi un’accurata analisi preliminare di comprensione dell’altro, per instaurare quella relazione sociale face to face, di cui si è detto sopra e, per questo verso, costituire quella rete sociale in grado di sottrarre gli immigrati al destino di emarginati sociali.

2. Descrizione della ricerca

La ricerca che ci apprestiamo ad illustrare, restituisce il vissuto del percorso intrapreso dagli Afgani e l’accoglienza che hanno ricevuto venendo a contatto con l’associazione “La sosta degli Afgani”, che si propone di far sentire le persone immigrate come parte integrante della nostra società, attraverso l’opportunità di poter cucinare piatti prettamente originari della loro terra, e suonare e cantare sulle note delle loro canzoni. Sono quindi le persone del luogo che dovranno fare esperienza di una cultura diversa, sia assaporando cibi e bevande differenti, sia assistendo e partecipando a balli di gruppo. L’obiettivo di fondo non è far adattare coercitivamente l’immigrato alle regole della società ospitante ma, al contrario, fargli sentire il meno possibile la distanza dalla propria terra e dai propri famigliari, attraverso l’insegnamento e la condivisione delle proprie usanze e soprattutto riconoscendosi in culture diverse. L’appuntamento è la domenica dove le persone dell’associazione “La Sosta” e gli immigrati si riuniscono per condividere momenti di svago (ballo, gioco), il cibo e la preghiera.

3. Metodologia

La ricerca si è svolta da gennaio a settembre del 2016 e ha utilizzato come strumento di analisi l’intervista in profondità rivolta a persone immigrate dall’Afghanistan che hanno fatto esperienza dell’associazione “La Sosta”. L’obiettivo è raccogliere testimonianze di chi giunge in Italia da un Paese in guerra, e comunicare all’esterno le esperienze di viaggio e di vissuto che ne facciano comprendere l’umanità, le storie di vita che si celano dietro i numeri. Siamo oramai abituati troppo spesso a sentire notizie di barconi naufragati, di vittime innocenti di guerre, di bambini a cui è negata l’infanzia. I media passano le notizie come se fossero azioni di normale quotidianità, senza sentimento, senza un pensiero critico che accompagni lo scenario terrificante che la nostra epoca ci sta regalando. Per questa ragione, raccontare il vissuto degli immigrati attraverso le loro parole, il loro linguaggio, i loro pensieri, sentimenti e vissuti, aiuta a non farci abituare alla parte brutta e sbagliata del mondo.

La ricerca attraverso un approccio quali-quantitativo si è avvalsa di due strumenti di indagine: un questionario semi strutturato con domande a risposta chiusa e a risposta aperta e interviste in profondità mediante un temario-guida. Il questionario era finalizzato a rilevare informazioni riguardanti diverse aree tematiche. La prima incentrata sui dati socio-demografici dell’intervistato, ovvero genere, età, titolo di studio, capitale sociale. La seconda sulla situazione precedente alla emigrazione, per capire se lavorava o studiava prima di mettersi in viaggio, se viveva con genitori, se aveva costruito una famiglia con dei figli. La terza area sul viaggio, come è avvenuto, su quali terre ha camminato prima di arrivare in Italia. La quarta era intesa a capire la sua attuale condizione in Italia, se lavora, se ha un tetto sotto cui dormire o è costretto al vagabondaggio, e soprattutto se è riuscito ad ottenere i documenti necessari per rimanere in Italia. Come si vedrà più avanti il nostro Paese si caratterizza per una lentezza burocratica che mette seriamente a rischio la permanenza degli immigrati in Italia. L’ultima area tematica del questionario era volta a capire come si trova l’intervistato nell’associazione “La Sosta”, i servizi che apprezza e cosa vorrebbe migliorare.

Mentre nell’intervista in profondità gli intervistati hanno raccontato le loro storie di vita, restituendo le emozioni che hanno accompagnato il loro vissuto, i loro pensieri prima di partire e la realtà che invece si sono trovati ad affrontare una volta giunti in Italia.

4. Restituzione dei risultati

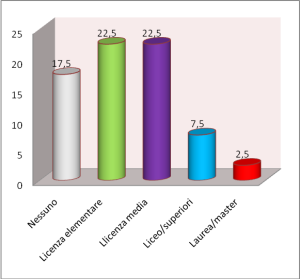

Le persone intervistate sono state in totale 40, tutti uomini, provenienti da differenti città e province dell’Afghanistan: Kabul, Konduz, Nangarhar, Parvan, Helmand, Ghazni, Baghlan, Oruzgan, Paktia, Kapisa, Daikondi, Jalalabad, Kandahar, Lowgar, Khowst. I dati restituiscono immigrati afgani prevalentemente giovani in cui il 70% ha un’età compresa tra i 20 e i 29 anni. Sono ragazzi prevalentemente celibi (70%), il cui titolo di studio nella maggioranza non supera la terza media (ved. Graf. 1).

La situazione in Afghanistan non è semplice, la scuola è accessibile in alcuni mesi dell’anno e i bambini spesso sono costretti a lavorare. Il 17,5% delle persone intervistate non ha nessun titolo di studio, il 22% ha conseguito la licenza elementare e un altrettanto 22% la licenza media. Si tratta molto probabilmente in questi ultimi due casi di persone provenienti da famiglie non poverissime che hanno potuto, almeno per una parte della loro vita, permettersi di frequentare gli studi. D’altronde, come ci insegna Ambrosini (2014), coloro che lasciano la propria terra non sono le persone che versano in condizione di alta indigenza, ma quanti provengono da famiglie che detengono almeno i mezzi di sussistenza. Rispetto alle persone che vivono in condizioni di povertà nel mondo, il numero dei migranti è probabilmente limitato, questo perché le migrazioni sono un processo selettivo, possibile quando si dispone di mezzi necessari.

I migranti che arrivano da più lontano sono più selezionati rispetto a quelli che arrivano da vicino, perché chi arriva da più lontano deve investire di più, parte se ha dei contatti locali. Mentre dai paesi vicini partono anche coloro che non possiedono solide basi (contatti, istruzione, etc.). I poverissimi dell’Africa non riescono neanche ad arrivare al capoluogo del proprio Paese, e quindi non pensano ad un’emigrazione intercontinentale. Sono le persone dei paesi di livello intermedio ad emigrare, non coloro che provengono dai luoghi più poveri, perché su scala nazionale e soprattutto intercontinentale sono necessarie risorse economiche, conoscenze, documenti e soprattutto capitale sociale, ovvero le esperienze dei migranti partiti prima. Il fattore che interviene soprattutto è la speranza più che la disperazione, perché la disperazione produce passività. Una speranza che si ritrova quando gli intervistati (22%) rivolgono i propri pensieri alla moglie e ai figli:

«Vorrei che mia moglie e i miei due figli gemelli venissero qua pian piano quando mi sistemo; qui è molto difficile sia trovare lavoro, sia mantenere una famiglia» (A. 30 anni).

«Spero di trovare lavoro, sistemarmi per bene e poi far venire in Italia mia moglie e i miei figli» (J. 26 anni).

Una speranza che non nasconde la voglia di essere in Italia solo di passaggio:

«Ora ho lasciato mia moglie e mio figlio di un anno lì, nella casa paterna di mia moglie» (K. 28 anni).

«Vorrei tornare in Pakistan da mia moglie e mio figlio di otto mesi; è inutile che loro vengano qua perché qui la vita sarebbe difficile e costosa e preferisco farli stare nella loro casa d’origine e andare io da loro appena è possibile» (S. 22 anni).

Parole comprensibili se si pensa che il 25% di loro è costretto a vivere in strada e il 75% nei centri di accoglienza (Tab.1), che si sa purtroppo non brillano per offrire una condizione dignitosa. Spesso si tratta di strutture in cui si vive a stretto contatto l’uno l’altro, con pochi servizi igienici, e non sempre nel rispetto della dignità umana. Lo dimostrano i vari episodi accaduti in quest’ultimo anno: a Firenze nello scorso gennaio c’è stata una manifestazione per protestare contro la morte del giovane Alì a causa di un incendio nel capannone in cui vivevano [4]. Come raccontano anche due dei nostri intervistati:

«È un momento difficile poi anche per noi immigrati a Roma, ci sono sommosse contro di noi e per questo preferirei ritornare. È dura, non c è lavoro, anche gli italiani vanno all’estero perché non c’è lavoro. È inutile che finisca per strada, se ti trovi in situazioni peggiori, diventi peggiori» (J. 26 anni).

«Ho dovuto dormire un mese per strada, poi da un amico ma qui non c è casa non c è nulla. È dura anche qui. Ora con le impronte digitali devo restare qui per forza; qui non riesco a lavorare. Non riuscivo neanche a mangiare a volte, qui non danno niente rispetto ad altri paesi» (S. 22 anni).

Tabella 1 – Dove e con chi abita l’intervistato

| Dove e con chi abita | % |

In un centro di accoglienza |

65,0 |

Con parenti |

7,5 |

Con amici |

2,5 |

In strada |

25,0 |

Totale |

100,0 |

Ma alla domanda “Dove desideri abitare?”, la risposta non è una casa confortevole ma come affermano il 75% degli intervistati “Dove trovo lavoro”. Ciò dimostra come il loro obiettivo sia quello di riuscire a rendersi autonomi e non gravare sullo Stato italiano come qualcuno è incline a pensare. Infatti c’è chi vuole continuare a svolgere il proprio lavoro e vuole crearsi una propria vita:

“Vorrei trovare un lavoro e aprire un ristorante perché nel mio paese lavoravo anche come pizzaiolo”.

«Penso che la cosa più importante sia il lavoro; ho una gran voglia di lavorare e mi piacerebbe restare qui».

Sono persone che scappano da un Paese che non gli fornisce alternative se non quella di fuggire. Dove vige la dittatura, le persone sono rese schiave, gli uomini vengono torturati e le donne violentate. In cui il primo ostacolo da affrontare per lasciare il paese è il viaggio nel deserto, dove le morti sono anche più numerose di quelle che avvengono in mare [5].

Sono persone che scappano da un Paese che non gli fornisce alternative se non quella di fuggire. Dove vige la dittatura, le persone sono rese schiave, gli uomini vengono torturati e le donne violentate. In cui il primo ostacolo da affrontare per lasciare il paese è il viaggio nel deserto, dove le morti sono anche più numerose di quelle che avvengono in mare [5].

4.1 Il viaggio

Il racconto del viaggio è una delle parti più tristi della ricerca. A cominciare dai soldi che hanno dovuto pagare per poter arrivare fino in Italia. L’importo varia considerevolmente, da un minimo di quasi 10 mila euro a circa 36 mila dollari americani. Una delle motivazioni del pagamento la ritroviamo nelle seguenti parole:

«Perché non puoi avere il visto, questo lo danno solo agli studenti e io non avevo studiato; facendo queste tappe i controlli anche se ci sono vengono pagati ed è più sicuro che arrivi» (D. 27 anni).

Anche se poi, come purtroppo apprendiamo ormai troppo spesso dai mass media, la sicurezza dell’arrivo non c’è; sempre più barconi naufragano in un mare che più che dividere due continenti, diventa lo scoglio più arduo per rimanere in vita, come testimoniato dagli intervistati:

«È stato lungo e faticoso il mio viaggio; ho sempre toccato tappe di mare, è durato circa un anno il mio viaggio e in realtà non vorrei ricordarlo perché fa male, fa male ritornare a quei momenti» (K. 23 anni).

«Tanti ragazzi piangevano su questa grossa nave perché vedevano delle sostanze nere nel mare e avevamo davvero paura di morire; io ho anche litigato con il capitano della nave che ci teneva in condizioni pietose e gli ho detto testualmente queste parole: se noi moriamo te muori con noi” (J. 26 anni).

Anche il viaggio via terra riserva dure e spiacevoli condizioni, esponendo le persone a esperienze non umane.

«In Turchia, ho vissuto in una sorta di bunker per un anno insieme agli unici superstiti di un viaggio infernale e, quando finalmente siamo usciti da lì, avevamo tutti un gran dolore agli occhi, non avendo visto per dodici mesi la luce del sole e non essendovi più abituati. Purtroppo solo io e pochissimi altri ci salviamo da questo viaggio, altri non ce l’hanno fatta» (S. 22 anni).

4.2 Condizione migratoria

Una volta riusciti ad affrontare il viaggio, purtroppo le peripezie, per usare un eufemismo, non sono ancora finite. Un primo e importante passo da fare sono i documenti per rimanere in Italia. Questa esperienza mette a nudo tutta la fragilità del sistema italiano rivelando come dopo due anni di permanenza in Italia solo il 21,2% degli intervistati abbia il permesso di soggiorno, seguito da un 6,1% in attesa di riconoscimento come rifugiato, il 6,0% senza nessun documento. Anche aumentando gli anni di permanenza in Italia c’è chi ancora dopo 6 anni è considerato come un rifugiato (3%).

5. L’esperienza della “Sosta” un modello esportabile

5. L’esperienza della “Sosta” un modello esportabile

Il nome dell’associazione, “La Sosta”, riflette l’incontro della domenica pomeriggio tra un gruppo della comunità cristiana di base di S. Paolo e un gruppo di giovani afghani. Come suggerisce il termine, vuole essere per chi vi entra un momento di pausa o di riposo, in cui incontrarsi per fermarsi a fare festa, ballare, giocare, pregare e mangiare insieme piatti rigorosamente afghani. Quando si è deciso di dare vita al progetto non si è pensato precedentemente quale etnia si voleva incontrare, ma semplicemente conoscere la comunità che si trovava poche centinaia di metri dalla comunità di S. Paolo, nello specifico in quella che viene denominata la “buca” della Stazione Ostiense, dove trovavano rifugio i migranti afghani. La spinta ad intraprendere questo percorso è stata la curiosità di conoscerli e incontrarli, con l’obiettivo di comunicare all’esterno le esperienze di chi arriva a Roma da un paese in guerra, con l’intento di non schiacciare la problematica condizione dei rifugiati su quella di vittime attraverso i racconti tragici delle proprie esperienze vissute, ma far emergere anche cultura e narrazioni che ne facciano comprendere l’umanità. Con la speranza che ciò possa essere un punto da cui partire per creare un’accoglienza basata su una solidarietà che vada oltre ad mera questione di tolleranza. L’associazione La Sosta vuole quindi mettere in campo l’idea di integrazione e rimozione del pregiudizio attraverso il vissuto congiunto di esperienze ludiche e ricreative che hanno lo scopo di avvicinare persone culturalmente diverse. Come mostra Cacciaguerra (1994), sono tanti gli esperimenti per abbattere o almeno attenuare gli effetti del pregiudizio razziale, e uno dei migliori in termini di risultati positivi è la convivenza che permette di conoscere l’altro, il diverso. L’incontro della domenica pomeriggio, dalle diciotto alle ventidue, aperto a tutti, co-gestito e co-finanziato è l’evento di massima condivisione di queste persone; ognuno contribuisce come può, gratuitamente, divertendosi a stare insieme e a condividere numerosi momenti. La domenica pomeriggio viene coperta da due turni. Un primo turno di almeno cinque persone apre la sede alle ore 15 per preparare la cena. Un secondo turno intorno alle ore 18, prepara la sala, apparecchia i tavoli e, successivamente, dopo l’ascolto di musica, balli, giochi e comunicazioni, riordina i locali (rimozione tavoli dopo la cena, pulizia della cucina, dei bagni, della sala piccola e del salone).

Il centro di accoglienza rappresenta per i richiedenti asilo molto più di un luogo dove dormire e mangiare; giunti in Italia a seguito di una fuga dal proprio Paese e dai traumi subiti, spesso anche durante il viaggio, essere accolti in una struttura significa trovare un luogo sicuro dove poter elaborare l’accaduto e cominciare ad immaginare di ricostruire la propria vita. Per le persone afgane, ritrovarsi in un luogo “familiare” li aiuta a sentirsi meno ospiti, meno soli in una terra tanto distante geograficamente e soprattutto culturalmente. Una terra che si raggiunge solo dopo un viaggio vissuto come interminabile, in condizioni di estremo disagio, lottando tra fame, sete e fatica, dove l’unica cosa certa è la speranza di poter arrivare. Dopo ore di viaggio in terra e in mare, poter sostare in un luogo in cui altri hanno vissuto e stanno vivendo le stesse paure, rinfrescarsi, mangiare e potersi “permettere” anche un ballo, è un esperienza che dovrebbe essere estesa a quanti più immigrati possibili. Mediante l’organizzazione di serate ad hoc, incentrate sui piatti afgani si vuole inoltre creare solidarietà tra persone che vivono a Roma (afgane, italiane, migranti) attraverso il legame vitale che è costituito dal cibo. Ciò rappresenta un primo passo per conoscersi, con la consapevolezza che solo scambi reciproci possono creare una società realmente inclusiva. Infatti gli intervistati ciò che apprezzano di più dell’associazione sono “stare in compagnia con gli afgani” (30,8%), “la cena” (30,8%) e “ballare” (27,5%). Questo testimonia come sarebbe importante poter estendere quanto più possibile l’esperienza dell’associazione “La Sosta” in altri territori e a favore di immigrati di altre nazionalità per limitare il senso di alienazione dei diversi rifugiati a Roma, e allo stesso tempo mutare la narrazione di quanti li descrivono come persone di cui avere paura, persone da allontanare, persone da escludere dalla nostra società.

Conclusioni

La ricerca ha restituito il difficile vissuto degli emigrati, i racconti del viaggio e della loro permanenza in Italia soprattutto all’interno dell’associazione “La Sosta”. Come si è visto sono persone che fuggono dalle violenze quotidiane, giovani che hanno visto morire i propri fratelli durante il viaggio, madri che vedono annegare i propri mariti. Persone che purtroppo si portano dentro violenze psicologiche e fisiche che possono essere alleviate sono con il calore umano, con una vera accoglienza che non può essere realizzata attraverso politiche emergenziali. L’Europa deve iniziare a porsi il problema dell’immigrazione non solo attraverso un semplice gioco aritmetico di numeri, ma intervenendo sul portato di sofferenza degli immigrati facendoli stare bene. È necessario far rivivere la parte umana di queste persone che hanno fatto un viaggio disumano, costretti a vivere una vita che non hanno scelto, in un luogo costantemente assediato da guerre interminabili.

Una Europa più sicura è possibile solo attraverso una vera integrazione e non mediante politiche di decoro mirate a vendere falsa sicurezza a discapito di persone che i nostri paesi hanno contributo a rendere poveri e senza futuro.

Dialoghi Mediterranei, n.27, settembre 2017

[*] L’articolo è frutto di un lavoro comune, tuttavia Roberto Cavarra ha curato l’introduzione e §1, mentre Ludovica Rossotti i § 2,3,4,5 e le conclusioni.

Note

[1] Ovviamente ve ne sono molti altri di film, anche recenti che trattano di ambienti e culture ostili a coloro che per il colore della pelle, per l’etnia di appartenenza o per il credo religioso vengono vissuti come “diversi” e in quanto tale osteggiati ed emarginati. Abbiamo scelto di citare questi due film, anche se datati perché supponiamo che siano molto conosciuti e quindi agevolare il lettore nel cogliere il senso di quello che vogliamo illustrare.

[2] Ad alimentare questo tipo di informazione è anche la consapevolezza che questo capitalismo occidentale non se la passi così tanto bene visto che si regge su disoccupazione e lavoro precario, che sono ormai aspetti strutturali del suo funzionamento. Il punto è che ci si dimentica facilmente di chi è la responsabilità di queste guerre e soprattutto delle carestie e delle pestilenze che colpiscono le popolazioni del Medio Oriente e dell’Africa e nessuno, immaginiamoci, accenna agli interessi delle multinazionali occidentali e cinesi responsabili di quelle guerre. Per inciso va detto che, soltanto l’attuale Papa ha denunciato chiaramente che queste non sono guerre di religione, ma guerre economiche e ha condannato ferocemente i trafficanti di armi.

[3] Va ricordato che l’esclusione sociale si basa su una diversità sociale in cui permane una relazione tra attori, in quanto l’escluso cerca di integrarsi, mettendo o cercando di mettere in atto rapporti e relazioni. (Tipico l’esempio dei disoccupati). L’emarginazione sociale implica invece un’assenza di relazioni sociali, basate su identità diverse, qui le diversità non si basano su differenze gerarchiche quantitativamente ordinabili, ma su diversità qualitative non ordinabili. Poiché si rivendica la propria specifica diversità identitaria. È questo il caso degli immigrati.

[4] Articolo disponibile sul sito di Repubblica http://video.repubblica.it/edizione/firenze/firenze-i-somali-al-prefetto-non-abbiamo-tombe-per-i-morti-ne-case-per-i-vivi/265117/265494?ref=search

[5] Articolo disponibile on line sul sito unimondo.org http://www.unimondo.org/Notizie/Immigrazione-genocidio-in-mare-e-nel-deserto-119110

Riferimenti bibliografici

Ambrosini M., (2014), Non passa lo straniero? Cittadella Editrice, Assisi

Ambrosini M., Marchetti C., (2008), (a cura di), Cittadini possibili. Un nuovo approccio all’accoglienza e all’integrazione dei rifugiati, Ed. Franco Angeli, Milano.

Bascherini G., (2007), Immigrazione e diritti fondamentali. L’esperienza italiana tra storia costituzionale e prospettive europee, Jovene Editore, Napoli

Bauman, Z., (2008), Paura liquida, Laterza editore, Roma-Bari.

Cacciaguerra F, (1994), Il contagio razzista nei figli, edizioni OASI, Troina

Livi Bacci M., (2010), In cammino. Breve storia delle migrazioni, il Mulino, Bologna

Macioti M.I., Pugliese E. (2010), L’esperienza migratoria. Immigrati e rifugiati in Italia, Laterza, Roma- Bari

Marchetti C., (2006), Un mondo di rifugiati. Migrazioni forzate e campi profughi, Editore EMI, Bologna

Rossi E., Vitali L., (2011), I rifugiati in Italia e in Europa. Procedure di asilo fra controllo e diritti umani, Giappichelli Editore, Torino

Sarti S., (2010), L’Italia dei Rifugiati, Cittalia e Anci, Roma

_______________________________________________________________

Roberto Cavarra, professore aggregato presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione della Sapienza Università di Roma, attualmente si interessa di sviluppo territoriale e piccola e media impresa.

Ludovica Rossotti, docente di Organizzazione del Lavoro presso l’Università degli Studi di Perugia, dal 2014 è Dottore di Ricerca in “Ricerca Applicata nelle scienze sociali” presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. Si occupa di politiche di contrasto alla povertà a livello europeo e internazionale.

_________________________________________________________________