di Pietro Clemente

In mezzo al guado

La pandemia aguzza le metafore, ma per lo più quelle di senso comune. Leggere i giornali e ascoltare i telegiornali (perché vedere è quasi inutile visto che in buona parte sono fatti di immagini di repertorio: Conte traversa sempre lo stesso corridoio come se il tempo si fosse fermato e si ripetesse come un disco rotto) è un’immersione nel senso comune, di frasi fatte, di immagini ‘trite’. Fa pensare alle Lezioni Americane di Calvino sulla Esattezza: «mi sembra che un’epidemia pestilenziale abbia colpito l’umanità nella facoltà che più la caratterizza, cioè l’uso della parola, una peste del linguaggio che si manifesta come perdita di forza conoscitiva e di immediatezza».

Lo dico anche per me che ho usato una metafora aprendo col titolo ‘in mezzo al guado’. Immagine di un fiume, di una mandria, forse sarebbe meglio dire ‘in mezzo a un sottopassaggio’, quelli terribili che quando piove tanto diventano micidiali.

E comunque viviamo ancora un transito lugubre, difficile, in cui i barlumi di luce sono scarsi e lontani. In che turno sarò inserito, da ultra settantenne, per il vaccino. Per quanto tempo ancora dovrò usare la mascherina, che mi sega le orecchie. Ci facevano ridere i giapponesi che venivano in Italia con le mascherine. Ora è la loro volta di ridere di noi.

Non mi era mai capitato di essere così sconfortato dal pluralismo istituzionale italiano. Sindaci, Presidenti di Regione producono una cacofonia fastidiosa, drammatica. Un gioco di protagonismi. Un lacerante uso personale della comunicazione. Addio ricchezza della società civile. Anche le associazioni che rappresentano le attività sospese protestano come se per loro il virus non ci fosse. O che, come è stato detto e sconfessato (ma forse è un pensiero diffuso e insieme indicibile), commerciamo liberamente: pazienza se c’è qualche morto.

Forse ne stiamo per uscire. Lo spero. Ma che brutta immagine di noi viene in evidenza. I giovani – è stato detto – pensano che chi muore siano solo i vecchi, e quindi non si sentono coinvolti nella prevenzione. Sbagliano almeno per qualche piccolo punto percentuale. Ma che mondo è questo? Travolti dagli anglismi che dominano la comunicazione scientifica e anche quella pratica (per esempio ‘cashback’), dalle scelte etiche davanti alle terapie intensive, dalle clausure domestiche, dalla impraticabilità delle cure normali extra Covid, gli anziani, noi, io, ci affacciamo alle tecnologie del mondo virtuale come àncora di salvezza delle relazioni, della socialità, dell‘uso pubblico dei nostri saperi. Ma dalla politica veniamo usati come esca: i nipoti non possono raggiungere i nonni, i figli non possono salutare i padri soli e malati. La critica fatta dall’opposizione è falsa e si capisce che è strumentale e che alla fine non gliene importa niente. Ma come rinunciare ai colpi bassi? Come credere che nonni e nipoti non abbiamo già risolto il problema delle relazioni ‘prudenti’. Non esiste solo il Natale. Anche il Papa suggerisce di approfittare di queste feste per evitare il consueto consumismo, di essere solidali e di dedicarsi ad ascoltare gli altri. In queste pagine Lauso Zagato propone, parlando della Convenzione di Faro, di chiamare sindemia la pandemia, per la sua complessità mortifera e patogena anche sul piano sociale, e chiamare simpoiesi l’azione collettiva da opporre alla sindemia. Qualche volta le parole aiutano a riorganizzare i pensieri.

I morti sono sempre più soli e dimenticati. I nomi dei più di 500 morti della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema si possono leggere uno per uno e ricordare ma i circa 60 mila morti di Covid a oggi in Italia come si potranno ricordare? Come ‘trascendere nel valore’ la loro assenza? Anche la giornata nazionale fissata dal Parlamento come memoria collettiva del Covid è stata travolta dalla nuova fase della pandemia. Oramai sappiamo che dobbiamo affidare ai pochi che riusciamo a ricordare, la folla di coloro che se ne sono andati senza ‘orizzonte di memoria’.

È sempre forte questa proposizione di Ernesto De Martino sul lavoro dell’antropologo come ‘cercatore di umane dimenticate istorie’. Una serie di pagine de Il Corriere della Sera mi ha consentito una occasione di vicinanza ai morti ‘senza orizzonte di memoria e di storia’. Ne sono assai grato. Domenica 15 novembre Il Corriere ha proposto 16 brevi storie di vita, tra i quasi 70.000 morti a quella data: Vittime della seconda ondata. Mi sono segnato i nomi dei piccoli paesi e delle ‘periferie’ nelle quali vivevano. Ho pensato che anche noi che vogliamo porre il centro in periferia, che vogliamo voltare lo sguardo verso l’Italia delle zone interne e delle realtà locali, possiamo cercare di ricordare qualcuno per non dimenticare nessuno. Così Dialoghi Mediterranei e il Centro in periferia hanno cercato storie, si sono arricchiti di memorie locali, poche, ma a loro modo esemplari, la parte per il tutto, il piccolo per il grande, il possibile per l’impossibile da ricordare. Con queste storie, con le quali ci proponiamo di condividere il lutto come parte di quell’ ’elementarmente umano’ che torna da Croce alle pagine di De Martino sul lutto, a Cirese, come modo di trascendere nel valore il nostro laico e civile dolore, continuiamo la traversata del guado in compagnia di questi racconti (raccolti da Ballacchino, Grato, Lombardo). E la accompagniamo con uno scritto sul lutto (Gugg) come forma e rito legato al coronavirus. Cerchiamo di riflettere così su come siamo già in un tempo diverso, come stiamo cambiando non nel bene o nel male (anche qui un nuovo stereotipo, eravamo buoni alla prima ondata e siamo cattivi alla seconda), ma nella nostra vita reale.

In questo spazio segnalo anche un lavoro collettivo che ha proprio il compito di parlare del qui e ora e di come possiamo collocarci in una azione positiva. È un numero speciale del 2020 della rivista on line Scienza del territorio sul tema dell’Abitare il territorio al tempo del COVID, curato da Anna Marsan e Antonella Tarpino, che cerca di dare risposte e di proporre analisi. Diamo la parola all’avvio del loro editoriale:

In questo spazio segnalo anche un lavoro collettivo che ha proprio il compito di parlare del qui e ora e di come possiamo collocarci in una azione positiva. È un numero speciale del 2020 della rivista on line Scienza del territorio sul tema dell’Abitare il territorio al tempo del COVID, curato da Anna Marsan e Antonella Tarpino, che cerca di dare risposte e di proporre analisi. Diamo la parola all’avvio del loro editoriale:

«Questo numero è dedicato a una riflessione ‘territorialista’ finalizzata ad approfondire come la pandemia in corso, e le questioni che essa sta evidenziando, possano essere utilmente affrontate riscoprendo, in continuità con i numeri iniziali della Rivista dedicati ai “ritorni” alla terra, all’urbanità, all’abitare la montagna, ai sistemi economici locali, le potenzialità di un diverso modo di pensare, progettare, agire, e quindi complessivamente “abitare”, i nostri territori. Nel contesto di una pandemia che ha stravolto le vite di molte persone, comunità e famiglie, restringendo in breve tempo lo spazio teoricamente praticabile del mondo allo spazio obbligato della casa, sono state molte le ‘archistar’, in discontinuità con i loro progetti, a invitare repentinamente e con una certa qual leggerezza a lasciare la città per i piccoli borghi e le aree interne. Rispetto a questo coro i testi di questo numero offrono una serie di approfondimenti, basati su materiali documentali e interpretativi, che evidenziano invece la necessità di ripensare complessivamente il modello di produzione dello spazio urbano e rurale. Quella che inizialmente tendeva a essere percepita come una crisi che accelerava l’importanza di riconsiderare una serie di dinamiche e di relazioni fra abitanti e territori, va producendo cambiamenti strutturali profondi, la cui direzione è soltanto in parte ipotizzabile…».

La rivista nasce dalla Società dei Territorialisti e si trova anche sul suo sito. Ecco i tre titoli più generali del suo ampio indice:

O. Marzocca, Sorveglianza globale e metropoli pandemica. Attualità e genealogia di un disastro

L. Mercalli, Se il pianeta è malato lo saremo anche noi: crisi climatica, ambientale e sanitaria

S. Malcevski, R. Santolini, G. Paris, P. Pluchino, Mappe dei contagi e condizioni eco-territoriali.

In questo scorcio d’anno il testo più importante edito sui temi de Il centro in periferia è quello di Alberto Magnaghi, ispiratore e promotore della Società dei Territorialisti, teorico della ‘coscienza di luogo’ e di un nuovo approccio al territorio. Il principio territoriale di Magnaghi (Bollati Boringhieri 2020), è un libro sistematico e al tempo stesso visionario, in cui un capitolo è interamente dedicato ai temi al centro delle nostre pagine: Il contro esodo: il ritorno al territorio. Lo presentiamo intanto con il testo, la pagina di diario, con cui l’autore ha voluto aprire il libro:

«I miei paesaggi

Periferie devastate, poetici versanti collinari e montani dell’abbandono, paesaggi urbani e rurali dell’epoca dello sfarinamento dei luoghi e della permanente bellezza dell’ecumene hanno accompagnato la mia conoscenza del mondo. Per lunghi anni li ho disegnati, dipinti nella loro lacerante contraddizione; interrogarne ad occhi socchiusi l’anima è stato l’esercizio quotidiano necessario alla loro trasfigurazione artistica. Poi, per altrettanti lunghi anni mi sono rivolto alla scienza, per capire se era possibile frenarne la dissoluzione: ho costruito una scuola di topofili per cogliere, in forma corale, i segreti dei paesaggi come monumenti dell’arte di edificare il territorio delle civiltà umane, rappresentandone non più l’anima, ma la personalità terrigna dei loro corpi viventi e del loro respiro secolare. Per altri anni ho vissuto lo stupore della reidentificazione collettiva nei paesaggi dei mondi di vita, essendo cresciuto un bisogno da sottrazione, dopo l’estraneazione del lavoro alienato nella civiltà delle macchine: un crescendo di visioni corali degli abitanti/produttori attraverso conflitti, autorappresentazioni, crescita della coscienza di luogo e fermenti di democrazia dei luoghi. Ora, da vecchio, arricchito da queste visioni scientifiche e artistiche collettive, intendo provare in solitudine a ridipingere i miei paesaggi, cercando fra le macerie quelli che, rivisitati da nuovi soggetti di cura, comunicano ancora un messaggio di speranza per la bellezza futura del mondo.

Cascina Piangrana, 12 Giugno 2017»

Da Cascina Piangrana, da dove viene il Manifesto per la rinascita della Valle Uzzone nelle Langhe piemontesi, ci trasferiamo a Seneghe, per un gioco di nomi di luoghi poco conosciuti che è giusto opporre a quelli troppo citati. A Seneghe nell’alto oristanese, piccolo comune ricco di cultura popolare, è nata la Summer School Sviluppo Locale, dedicata alla economista-sociologo Sebastiano Brusco. È attiva dal 2006. La scuola connette varie sedi universitarie (Cagliari, Torino, Piemonte orientale, Piacenza, Università della Calabria) e tratta temi molto vicini a quelli propri de Il centro in periferia. Ad esempio: Nuove agricoltura e sviluppo locale, nel 2013.

Sebastiano Brusco, sassarese, co-fondatore della Facoltà di Economia dell’Università di Modena, Presidente per alcuni anni del Banco di Sardegna , «è stato una figura vitalmente ibrida di economista e sociologo; la Scuola cerca di raccogliere il suo spirito analitico, vocato alla ricerca dei meccanismi di costruzione sociale di ogni azione di policy finalizzata allo sviluppo a declinazione territoriale, Brusco ha connesso lo sviluppo locale, per distretti e aree arretrate, ad una serie di interventi basati sulla formazione e non sul trasferimento di risorse, sull’immissione delle competenze, sul nesso tra formazione e sviluppo, su centri di servizi reali che hanno a che fare con l’informazione e la formazione di saperi».

Da questa esperienza sono usciti di recente i volumi Imprenditorialità, territori e innovazione, a cura di Benedetto Meloni e Ester Cois, e Territori in movimento esperienza leader e progetti pilota per le aree interne, a cura di Ester Cois e Valentina Pacetti, legati alle Summer School del 2015 e del 2018.

Da questa esperienza sono usciti di recente i volumi Imprenditorialità, territori e innovazione, a cura di Benedetto Meloni e Ester Cois, e Territori in movimento esperienza leader e progetti pilota per le aree interne, a cura di Ester Cois e Valentina Pacetti, legati alle Summer School del 2015 e del 2018.

Sebastiano Brusco (‘Bastianino’ come veniva chiamato) è stato ricordato anche nell’incontro on line promosso dall’Associazione Nino Carrus, la “Rete delle Associazioni/Comunità per lo sviluppo/ Sardegna”, una rete di realtà locali che operano a favore dello sviluppo delle aree interne. L’incontro aveva lo scopo di presentare con autori e curatori (Cersosimo, De Rossi, Lucatelli, Clemente) i due volumi Riabitare l’Italia, (Donzelli 2018) e Manifesto per riabitare l’Italia (Donzelli 2020) per avviare un dialogo e una condivisione di iniziative tra rete sarda e reti nazionali. Ha aperto l’incontro Fausto Mura proponendo un breve profilo di Nino Carrus, al cui nome si ispira l’Associazione di cui Mura è presidente. Carrus – ci ha raccontato – fu consigliere comunale a Borore, poi consigliere provinciale, assessore regionale e deputato per due legislature, democristiano anomalo, lettore di Maritain e di Gramsci, fu rappresentante significativo della Sardegna centrale, quella per cui fu usata già negli anni ’70 la definizione di ‘zone interne’. Mi sembra importante che i problemi economici e sociali si accompagnino anche a storie di persone. Persone che spesso hanno rappresentato l’entrata dei piccoli paesi nella scena collettiva della politica e della società. Provinciali si diceva una volta. Molti di noi che lo sono stati per storia e formazione, lo rivendicano ancora con orgoglio.

Alla ‘provincia’ come protagonista sono stati dedicati almeno in parte i due settimanali culturali allegati a Repubblica e al Corriere della Sera: Tutti in campagna in Robinson (la Repubblica 21 novembre), e La provincia non è provinciale in La lettura (Il Corriere della Sera 13 dicembre). Mi pare però che la riflessione sulla pandemia e il volgere lo sguardo verso le retrovie non è sempre usato in modo adeguato. Di queste raccolte di testi, dialoghi e dibattiti sulla provincia mi è rimasta l’impressione di esercizi di maniera, senza nessuna ricerca rischiosa e critica su ciò che succede ora, e su come si trasforma lo scenario reale. Mi è rimasto in memoria solo lo scritto di Michele Serra La natura si salverà se noi la salveremo. Serra si racconta come uomo di campagna, contadino a suo modo, che parla dei problemi reali del lavoro, dell’agricoltura tra vacanza e lavoro, di nuove tecnologie e possibilità di sviluppo delle aree interne: «La terra è diventata, nei lunghi decenni dell’industrializzazione, il rimosso per eccellenza: è ciò che siamo e non sappiamo più di essere. Una specie di inconscio a cielo aperto, ben visibile e pure inascoltato» (cit. pag. 2).

Riesi, un paese, in Sicilia

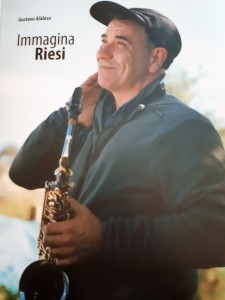

Riesi non è un paese piccolo, certo appartiene al mondo delle zone interne e sta in una provincia interna come è Caltanissetta. Ma lo stupore che mi spinge a parlarne, come luogo di forti memorie di una comunità, è l’uscita di un libro e con esso di un film che raccontano qualcosa di remoto e di inedito: una ricerca dei racconti di vita di una classe di bambini che ha fatto le elementari a Riesi, licenziandosi nel 1973, nella scuola creata dal Servizio cristiano: scuola nata da una iniziativa della Chiesa valdese, di cui fu protagonista il pastore Tullio Vinay [1]. In questo volume Riesi rappresenta la vicenda di un servizio cristiano e di una memoria bambina. Credo che sia esperienza di molti di noi l’avere festeggiato i 25 anni dalla maturità incrociando così storie spesso disperse. Ma questo nuovo incontro di bambini delle elementari è assai particolare. Il rapporto tra Riesi e il valdismo rende speciale questo paese nella storia del Sud (speciale ma non unico si pensi a Guardia piemontese in Calabria e ai tanti centri di culto protestanti che si riferiscono al valdismo presenti oggi in Sicilia). Il libro e il film non coincidono con la storia del valdismo, bensì con la storia di una generazione che vide la nascita di un centro educativo: il servizio cristiano, nella località, carica di senso, del Monte degli Ulivi. Il servizio cristiano era un centro di evangelizzazione che aveva una forte progettualità innovativa di ‘rinascita’ e di superamento della miseria, in un contesto segnato da grandi mobilitazioni sociali e da iniziative come quella di Danilo Dolci. Ma per i bambini che Gustavo Alàbiso ha voluto raggiungere e riconnettere erano soprattutto le scuole elementari che hanno frequentato. Il servizio era nato nel 1961, dopo l’esperienza di Agape a Praly, uno dei centri più alti delle Alpi di tradizione religiosa valdese. Questo centro creato per gli incontri e per la fratellanza era stato progettato con l’architetto Leonardo Ricci, conosciuto da Vinay quando era pastore a Firenze. Lo stesso Ricci realizzò il progetto di Riesi. Quei bambini dunque hanno frequentato una scuola elementare gestita dai valdesi pur non essendo valdesi nella gran parte, vivendo ignari un progetto di avanguardia in cui si affratellavano architetture e visioni ecumeniche del futuro.

Il libro accoglie e rispetta tutte le storie. Non insiste sul grande progetto di Vinay. Prende atto che quella scuola sulla collina fu un luogo di incontri felici tra bambini che erano accuditi, che studiavano con metodi nuovi, che facevano merenda insieme, e in cui Alàbiso, che faceva parte di una famiglia dello staff, apprendeva un po’ di vita infantile siciliana, spesso col desiderio di essere dei loro. Il libro è fatto di piccole storie di vita e di fotografie. Alàbiso è fotografo. Ci sono tante storie: quelle dei bambini licenziati nel 1973 ma vi sono anche storie di maestre, di persone di buona volontà giunte in Sicilia da varie parti del mondo, storie anche di mafiosi, e infine la storia straordinaria di Tullio Vinay, giusto tra le nazioni, uomo di grande visione ecumenica, costruttore di pace e di relazioni umane.

Il libro accoglie e rispetta tutte le storie. Non insiste sul grande progetto di Vinay. Prende atto che quella scuola sulla collina fu un luogo di incontri felici tra bambini che erano accuditi, che studiavano con metodi nuovi, che facevano merenda insieme, e in cui Alàbiso, che faceva parte di una famiglia dello staff, apprendeva un po’ di vita infantile siciliana, spesso col desiderio di essere dei loro. Il libro è fatto di piccole storie di vita e di fotografie. Alàbiso è fotografo. Ci sono tante storie: quelle dei bambini licenziati nel 1973 ma vi sono anche storie di maestre, di persone di buona volontà giunte in Sicilia da varie parti del mondo, storie anche di mafiosi, e infine la storia straordinaria di Tullio Vinay, giusto tra le nazioni, uomo di grande visione ecumenica, costruttore di pace e di relazioni umane.

Riesi paese di antica presenza valdese, ma soprattutto paese di zolfatari, e di memoria delle miniere ormai chiuse, diventa un paese di emigrazione. Anzi campione italiano di emigrazione: l’esodo riguarda il 56% della popolazione che emigra in gran parte verso i Paesi del Nord Europa. È uno sguardo diverso sull’Italia. È forse quella inversione dello sguardo, che viene teorizzata nei progetti di Riabitare l’Italia. È una Italia inedita. La bellezza del libro sta nel garbo, forse è il caso di dire pudore, col quale si raccontano delle vicende umane legate da una connessione remota («43 anni fa eravamo insieme in classe») al cui centro ‘il servizio cristiano’ non è messo in primo piano, ma si intravede dietro le singole vite che connette. La figura di Vinay è l’ultima ad essere raccontata. Forse questo significa ‘servizio’. Mettere a disposizione racconti, suscitare domande, lasciar indovinare percorsi.

Ho visto il film di Salvo Cuccia Una storia valdese dopo avere letto il libro, e mi ha dato in modo molto intenso il senso di questa ricerca di memoria. L’uso delle citazioni in superotto che connettono bimbi che vanno a scuola a Riesi nel sole e tra gli ulivi e i valdesi che nelle Valli festeggiano il 17 febbraio la libertà del loro culto, insieme ai racconti dell’emigrazione, della nostalgia, dei ritorni, si riallacciano in un intreccio in cui le vite separate dai singoli destini tornano a fare parte di un ‘villaggio’ comune. Voci adulti che raccontano storie di bambini trattati con le ‘mazzate’ a casa ma educati come ‘persone’ a scuola, storie di gente di fede che viaggia per l’Europa per una missione. Storie di una cantina sociale ancora attiva, una risposta alla Sicilia dell’industrializzazione imposta dall’esterno. Tante storie si intrecciano e connettono al mondo. Di quel sogno utopico che animò il pastore Vinay cosa è rimasto, ci si domanda? Frammenti di quel mondo, credo, sono dentro tutti coloro che lo hanno vissuto anche solo nella sua dimensione di servizio. Frammenti di quel mondo sono dentro di noi che leggiamo quel progetto, forse sono frammenti che come semi possono dare frutti: il libro e il film ne sono frutti.

Sempre più spesso è il passato vicino, in specie quello degli anni ’60 e ’70, che ci suggerisce possibili modi del futuro. Questa è la provincia che costruisce ponti e memorie, non quella di maniera che architetti e critici letterari rilanciano perché non sanno che dire del virus che ci circonda. Una provincia che connette. Per me è una strana, quasi incredibile rete di rimandi. Forse si capirà perché ne ho parlato così a lungo. Un rimando è il legame tra la scuola palermitana di antropologia da cui vengono alcuni autori e curatori del libro (G. Pennino, O. Sorgi) e la rivista Dialoghi Mediterranei il cui direttore fu allievo come loro di Antonino Buttitta. Un altro rimando connette la mia storia di docente a Siena con Agape e con Praly, Infatti nei primi anni 80 in quel luogo di incontri creato da Vinay e Ricci, assieme a docenti e studenti di Antropologia di Siena e di Aix en Provence, furono effettuati due stage di ricerca dedicati alla società alpina valdese, da cui nacque il volume Gens du Val Germanasca. E ancora perché Ida, mia moglie, è nata nelle Valli Valdesi, dove spesso torniamo, e perché Gaetano Pennino, col quale ho collaborato su temi della museografia siciliana, ha rapporti profondi di cultura e di fede. E infine perché Carlo mio fratello, architetto, morto nel 1999, si era laureato nel 1972 a Firenze, con Leonardo Ricci, un anno prima che Alàbiso finisse le elementari, e quando Ricci aveva già costruito Agape e il servizio del Monte degli Ulivi.

Questo numero

Il numero 47 di Dialoghi Mediterranei esce il 1 gennaio 2021, nasce con l’anno nuovo, con un anno pieno di attese, e, spero, di azioni che portino al cambiamento. Nasce in un nuovo tempo, ma porta con sé le tracce del passato. Così è per Il centro in periferia. Dopo i primi testi dedicati al tempo del COVID (Ballacchino, Grato, Lombardo, Gugg), viene raccontato un convegno tenutosi a Pistoia nel 2018, Da borghi abbandonati a borghi ritrovati, promosso dall’Associazione 9cento (ed. Aracne 2020): un momento di grande connessione tra studiosi, fotografi, scrittori, giornalisti, ecologisti, che viene raccontato in forma polifonica dal nostro Direttore Antonino Cusumano. Dopo l’apertura nel n. 46 di Leandro Ventura riprende la riflessione sui temi aperti dalla Convenzione di Faro. Ne scrivono Bocci, Zagato, Giancristofaro, con punti di vista molti diversi e assai produttivi per la discussione. Al dibattito sul turismo nelle zone interne aperto nel n.46 da Alessandro Simonicca si connettono gli scritti di Pazzagli, Guidoni e Cozza. Chiude Alessandra De Renzis, continuando un impegno di documentazione sulle esperienze della Strategia Nazionale Aree Interne, con un originale approccio dedicato alla SNAI in Toscana. Questo per tirare le fila sui temi che rappresentano la continuità dello spazio Il centro in periferia. Qui il passato significa i numeri precedenti, che possono essere consultati facilmente sul sito della rivista in modo da apprezzare le discussioni nel loro sviluppo. A tutti va il ringraziamento mio e della redazione della rivista per la serietà e la qualità degli apporti.

L’anno che verrà

Ho sempre avuto una grande simpatia per la canzone di Lucio Dalla L’anno che verrà, per il suo tono utopico e quasi di sogno. È una bella dedica a un futuro possibile. Per me l’anno che verrà sarà anche un centenario importante: quello della nascita di due miei maestri tra loro assai diversi, Alberto Mario Cirese, antropologo col quale mi sono laureato a Cagliari nel 1969, e Ettore Guatelli, museografo contadino, dal quale ho appreso la fantasia e l’immaginazione museografica. Troverò modo di raccontare i loro ‘piccoli paesi’: Fossalto e Castropignano per Cirese, nato ad Avezzano, ma legato a questi due piccoli centri del Molise dalla storia paterna di Eugenio Cirese, direttore didattico e poeta in molisano. Tanti anni fa con Alberto Cirese e Marco Magni, architetto e allestitore di Musei, fotografammo i luoghi dei suoi ricordi. Ozzano Taro, invece, è il paese di Ettore Guatelli, nel comune di Collecchio, a pochi chilometri da Parma. Il Museo di Guatelli ad Ozzano è uno dei più fotografati in Italia.

Ma è evidente che questo è il ‘mio’ 2021, dei miei debiti di memoria e delle mie eredità. Ma c’è il 2021 di tutti: un tempo difficile, complesso, ancora pieno di memoria di dolore. Per il rilievo che ha ora per me il fatto che la rivista esca il 1° gennaio 2021 ad anno nuovo ed esca fiutando il tempo nuovo che la aspetta, mi spinge a una ultima riflessione sul tempo. Il primo gennaio 2021 la rivista avrà davanti a sé una frazione del ‘tempo dei dodici giorni’, quello che connette il Natale con l’Epifania. Avrà davanti un pezzo del percorso che i Re Magi fanno per raggiungere la stalla. Come nei nostri presepi di bambini le statuine dei Magi si avvicinano, e solo la notte del 5 venivano collocati davanti alla stalla e alla cometa. C’è ancora un tempo di attesa e di doni tra il primo e il 6 di gennaio. In un libro piccolo, ricco e ironico, Eugenio Imbriani racconta le stranezze delle mille storie del ciclo che unisce il Natale alla Befana, ma anche le tante figure del tempo invernale. Imbriani riflette sui doni dei Magi creando una straordinaria girandola di connessioni tra antropologie e storie e leggende religiose. In ogni caso scrive:

Ma è evidente che questo è il ‘mio’ 2021, dei miei debiti di memoria e delle mie eredità. Ma c’è il 2021 di tutti: un tempo difficile, complesso, ancora pieno di memoria di dolore. Per il rilievo che ha ora per me il fatto che la rivista esca il 1° gennaio 2021 ad anno nuovo ed esca fiutando il tempo nuovo che la aspetta, mi spinge a una ultima riflessione sul tempo. Il primo gennaio 2021 la rivista avrà davanti a sé una frazione del ‘tempo dei dodici giorni’, quello che connette il Natale con l’Epifania. Avrà davanti un pezzo del percorso che i Re Magi fanno per raggiungere la stalla. Come nei nostri presepi di bambini le statuine dei Magi si avvicinano, e solo la notte del 5 venivano collocati davanti alla stalla e alla cometa. C’è ancora un tempo di attesa e di doni tra il primo e il 6 di gennaio. In un libro piccolo, ricco e ironico, Eugenio Imbriani racconta le stranezze delle mille storie del ciclo che unisce il Natale alla Befana, ma anche le tante figure del tempo invernale. Imbriani riflette sui doni dei Magi creando una straordinaria girandola di connessioni tra antropologie e storie e leggende religiose. In ogni caso scrive:

«Quelli dei magi, insomma, sono e restano doni simbolici, densi di significato per ciò che rappresentano, e tali sono stati considerati dai commentatori: rispettivamente, la regalità, la divinità, l’umanità di Cristo» (…) Dunque, i magi, sapienti astrologi e re, hanno intrapreso un viaggio lunghissimo, con un seguito molto numeroso, che è durato, secondo le nostre fonti, tredici giorni o due anni. Hanno portato con sé tutto il necessario (armenti, foraggio, denaro, abiti, masserizie, provviste di vario genere) e il superfluo che contraddistingueva la loro condizione. Se volessimo fare dei conti meschini, diremmo che al bambino hanno lasciato, oltre ai segni della loro deferenza, poco altro. Oro, incenso, mirra non arricchirono Giuseppe né sfamarono la sua famiglia».

Sono queste parole che mi richiamano alla memoria la prima poesia che a marzo 2020 fu pubblicata sul tempo del COVID, quella di Mariangela Gualtieri, Nove marzo duemilaventi. Ne cito solo alcuni versi:

Adesso siamo a casa.

È portentoso quello che succede

E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano.

Forse ci sono doni.

Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo.

C’è un molto forte richiamo

Della specie ora e come specie adesso

Deve pensare ognuno. Un comune destino

Ci tiene qui. Lo sapevamo, Ma non troppo bene.

O tutti quanti o nessuno.

……..

Per la prima volta

Stringere con la mano un’altra mano

Sentire forte l’intesa. Che siamo insieme.

Un organismo solo. Tutta la specie

La portiamo in noi. Dentro noi la salviamo.

Siamo di nuovo chiusi a casa ora, quando scrivo, non è ancora Natale, ci manca assai poco. E ho ricordato queste parole per connetterle con i doni dei Magi del libro di Imbriani e con l’anno che verrà di Lucio Dalla. Nel passaggio dell’anno spero ci tornino in mente – splendenti più dei fuochi d’artificio che non ci facciamo mai mancare nel transito degli anni – le parole di questa poesia, subito apprezzate e subito dimenticate. Che ci sia dell’oro nel 2021, e che sia dentro di noi. Forse l’oro dei Magi è la coscienza morale, e i loro doni simbolici sono il senso sacro della vita e il valore universale dell’essere umani. Non il vaccino, anche se lo aspettiamo con ansia.

Dialoghi Mediterranei, n. 47, gennaio 2021

Nota

[1] Gaetano Alàbiso, Immagina Riesi, a cura di Laura Cappugi e Gaetano Pennino, Centro regionale per l’inventario, la catalogazione, e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica, audiovisiva, Regione Sicilia, Palermo 2019).

______________________________________________________________

Pietro Clemente, già professore ordinario di discipline demoetnoantropologiche in pensione. Ha insegnato Antropologia Culturale presso l’Università di Firenze e in quella di Roma, e prima ancora Storia delle tradizioni popolari a Siena. È presidente onorario della Società Italiana per la Museografia e i Beni DemoEtnoAntropologici (SIMBDEA); membro della redazione di LARES, e della redazione di Antropologia Museale. Tra le pubblicazioni recenti si segnalano: Antropologi tra museo e patrimonio in I. Maffi, a cura di, Il patrimonio culturale, numero unico di “Antropologia” (2006); L’antropologia del patrimonio culturale in L. Faldini, E. Pili, a cura di, Saperi antropologici, media e società civile nell’Italia contemporanea (2011); Le parole degli altri. Gli antropologi e le storie della vita (2013); Le culture popolari e l’impatto con le regioni, in M. Salvati, L. Sciolla, a cura di, “L’Italia e le sue regioni”, Istituto della Enciclopedia italiana (2014).

_______________________________________________________________