di Valeria Dell’Orzo

Il suolo degli Stati Uniti d’America, ritmico nella divisione geometrica dei suoi confini interni, è un territorio umano e sociale poliedrico e variegato, segnato nel suo intimo dalla cultura profonda della wilderness, che ha preso forma durante il processo nel quale i colonizzatori pro- venienti da realtà urbane strutturate hanno dovuto adattare se stessi a una realtà ancora priva di quei campanili simbolici tra i quali erano abituati a muoversi e orientarsi. Una realtà fatta di grandi spazi, grandi vuoti comunitari solcati in solitarie e esposte carovane, una dimensione percettivamente insidiosa, che al tempo stesso permetteva e promuoveva un approccio più ferino alla realtà circostante, selvaggia e indomita, piegata a una progressiva domesticazione di stampo europeo.

L’America è stata vista come il nuovo mondo, popolato, puntellato tra i vasti spazi, da gruppi umani autoctoni, da accerchiare e relegare entro quel processo di usurpazione sfrenata, di accecata brama di possesso, che pervade chi sente di non avere alcuna legge, giuridica e etica, a cui rispondere, alcun vincolo umano e sociale a cui presentare le proprie azioni e la percezione di sé. Gli U.S.A.– la loro immagine, la loro rappresentazione e la loro percezione – vengono ciclicamente riformulati nella loro contraddittoria essenza coloniale di terra d’approdo, e d’invasione, fino all’esasperazione opposta di un territorio blindato, che non ammette aperture e inclusioni. Nati dalla somma di molteplici forme culturali e etniche, dalla loro coesistenza e dalle relazioni che si sono stabilite, gli Stati Uniti si ridisegnano oggi nella percezione interna e esterna come un blocco socioculturale chiuso e contrapposto al mondo circostante, si rispolvera il modello del nazionalismo europeo e, da Paese di migranti e coloni, si ispira a quel vecchio continente che ha attuato, e attua con nuovi slanci, quelle politiche che hanno fatto dei loro avi o di loro stessi degli esuli migranti, espulsi da un contesto di squilibri e diseguaglianze.

Se focalizziamo l’attenzione sull’attuale realtà politica degli Stati Uniti, il programma del presidente Trump ci offre l’immagine di una prassi già attuata più volte nella storia americana e ci permette di identificare quei passaggi che hanno segnato l’oscillazione del nuovo mondo tra la volontà di affermarsi oltre i propri confini e quella di chiudervisi dentro.

Tra i punti di maggior enfasi della campagna di Trump troviamo:

- Il sostegno all’industria americana e un’opera di contrasto al commercio cinese, attraverso un sistema di tassazione che prevede il ridimensionamento delle imposte sulle imprese dal 35% al 15%, l’aliquota non oltre il 25% per le persone fisiche e l’introduzione di specifici dazi da imporre ai prodotti cinesi, in qualità di concorrenza sleale;

- L’intenzione di sottrarsi dagli impegni internazionali a favore del clima, attuando un distacco dalla politica internazionale e attribuendo alla Cina la responsabilità di una campagna allarmistica volta a minare l’economia americana attraverso l’introduzione dovuta di strumenti di protezione ambientale;

- Il controllo dei fenomeni migratori, che prevedeva un’impossibilità d’ingresso nel Paese, tramutata poi in un blocco temporaneo (90 giorni a partire dal 16 marzo 2017, data che sigla il decreto) del rilascio del visto di ingresso negli USA per i cittadini provenienti da sei Paesi a prevalenza musulmana identificati come a più alto rischio, Iran, Libia, Siria, Somalia, Yemen e Sudan. Viene inoltre vietato l’ingresso dei profughi per 120 giorni dalla firma del decreto, e il numero di rifugiati che potranno essere accolti annualmente negli USA viene ridotto da 110mila a 50mila. In campo di migrazioni grande rilievo è poi stato dato alla popolazione messicana presente sul territorio, alla quale viene attribuita una perdita di capitale americano spostato in piccole transazioni personali, familiari, nel Paese d’origine, e ritenuta altresì la prevalente responsabile del commercio nazionale e internazionale di stupefacenti e di azioni di microcriminalità, il confine è così stato sottoposto a una più rigida vigilanza col dichiarato intento di renderlo invalicabile;1

- Il ritiro delle truppe di terra da Afghanistan, Siria e Libia, congiuntamente impegnate sul campo dell’antiterrorismo con le potenze europee, e come ulteriore distacco dall’Unione Europea si dichiara al fianco di Israele nell’opposizione al trattato di Teheran e dunque dell’accordo sul nucleare in Iran: anche in questo caso annulla le precedenti scelte di cooperazione transoceanica attuate dalla presidenza di Obama e fortifica il baluardo di una separazione aggressiva e arrogante;

- L’aperta difesa del secondo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America, che garantisce il diritto di possedere armi, in insistita opposizione con gli intenti del suo predecessore, ma in perfetto accordo con lo spirito della wilderness americana;

- Una retrograda posizione antiabortista che oltre a ledere la sfera di diritto delle donne, e delle fasce più povere che non potrebbero sostenere i costi di un intervento all’estero, strizza l’occhio a posizioni religiosamente conservative storicamente utili nei fenomeni di controllo popolare;

- La cancellazione della riforma sanitaria voluta da Obama, colpevole agli occhi di Trump di aver inciso troppo sulle finanze americane, e l’interruzione del Medicare, il programma destinato a garantire l’assistenza sanitaria gratuita ai più poveri: viene quindi estremizzato il mito del self made man, fino alla più aspra conseguenza dell’essere esclusi dal diritto alla salute se non in possesso di un’adeguata posizione socioeconomica.

Scorrendo nel tempo fino agli ultimi ritagli del presente è facile notare come gli attuali mutamenti politici abbiano ancora una volta spostato l’asse americano del mito della libertà e della mescolanza verso pericolose, quanto illogiche e infondate, derive di separazione; si assiste al tentativo di delineare un margine che allontani realtà socioculturali che si sono miscelate tra loro in un continuum di scambi e incontri.

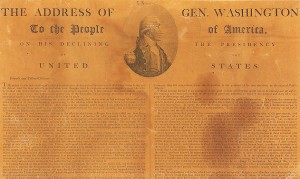

Uno smottamento simile non è nuovo nella storia americana che ha già visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti, di posizioni che alternavano estromissione e coinvolgimento. Secondo il Farawell Address pronunciato da Washington nel 1796, un eccessivo coinvolgimento dell’America nelle questioni del vecchio continente, e del mondo in generale, avrebbe indebolito i due princìpi fondanti degli Stati Uniti: la libertà, come affrancamento dalla madre patria, e l’uguaglianza, come condizione necessaria allo sviluppo congiunto di una realtà nuova. I rapporti con il Vecchio continente andavano mantenuti in forme temporanee e commercialmente limitate per evitare che lo spirito non democratico che attraversava l’Europa potesse intaccare l’equilibrio americano. Non si tratta dunque di una politica di mera, ottusa chiusura, ma del tentativo di preservare il Nuovo Mondo dei coloni dalle derive che imperversavano nelle terre d’origine, evitando al contempo l’insorgere di ostilità con delle potenze che l’America non era ancora in grado di affrontare.

La Dottrina Monroe, del dicembre del 1823, dimostra come in pochi anni gli Stati Uniti avessero raggiunto una posizione di forza tale da poter assumere toni ben più aspri di quelli di Washington; pur mantenendo la stessa linea concettuale, proclama gli Stati Uniti come massima potenza sul suolo americano e estremizza la posizione del Farawell Address, trasformandola nella dichiarazione di non ingerenza negli affari Europei. Qualsiasi tentativo delle monarchie del Vecchio Continente di estendere il proprio controllo oltreoceano sarebbe stato considerato un atto di guerra e come tale sarebbe stato affrontato; viene mantenuta la neutralità nei confronti dei conflitti tra la Spagna e le repubbliche sudamericane purché non intacchino la stabilità e la sicurezza nazionale degli USA, un’oppressione del Sudamerica sarebbe stata vista come un atto di inimicizia nei confronti degli Stati Uniti.

Con Monroe l’America non intendeva in modo diretto dichiararsi ostile a nessun’altra potenza, ma con forza riaffermava la sua volontà di chiudersi entro i propri confini, al riparo dallo spirito antidemocratico che attraversava la Europa, la terra da cui i padri fondatori si erano affrancati in un moto volitivo e arduo di libertà, e al tempo stesso, teorizzando l’interventismo statunitense in questioni esterne ai suoi confini, proclamava la politica imperialistica che l’ha accompagnata fino ai nostri giorni.

Tra i momenti focali della storia degli Stati Uniti, utili per leggere l’attuale politica di Trump in un gioco di opposte e parallele posizioni, troviamo la presidenza di Lincoln, insediatosi nel 1861, e la proclamazione dell’emancipazione che progressivamente portò all’abolizione della schiavitù. Estendere a tutti il concetto di libertà era per gli Stati Uniti e per chi occupava la presidenza, non una questione etica, ma più probabilmente una ragione pratica che vedeva nell’impegno sentito e condiviso di una popolazione più vasta, il più valido strumento per garantire l’unione degli Stati Uniti. Affrancare gli schiavi consentiva di schierare soldati motivati dal senso libertà, di dignità riconquistata, di diritto al proprio spazio, uno spazio che, come per i primi colonizzatori, diveniva un diritto da conquistare.

Lincoln dunque, a differenza di ben più recenti politiche, intente a particellare la popolazione in etnie da contrapporre, attuò una politica di inclusione sociale interna, che limava in parte le disuguaglianze, contribuendo a rendere più salda la posizione degli Stati Uniti e la sua immagine esterna di Paese forte, capace di offrire grandi possibilità di crescita personale. Il mito della libertà e della scalata sociale che contrassegna l’America nell’immaginario diffuso, assunse contorni nitidi e di grande impatto emotivo.

Nella storia degli Stati Uniti si è spesso passati dallo sporgersi sullo scenario internazionale al tornare a serrare le porte dei propri confini. Il recente passaggio tra la politica di Obama e quella di Trump è il riflesso di una lunga storia di turnazioni elettorali, di un meccanismo consolidato che è facile rintracciare in altre epoche, basti pensare ad esempio al momento che ha visto il passaggio dalla presidenza Wilson a quella di Harding.

Eletto nel 1913, e rimasto in carica fino al 1921, nonostante le precarie condizioni di salute, Wilson si trovò di fronte difficili stagioni di fermento internazionale, per i primi anni del suo mandato tenne gli USA fuori dalla prima guerra mondiale, ma dopo la sua rielezione, al crescere delle pressioni internazionali e degli interessi in campo, l’America di Wilson dichiarò guerra nel 1917 alla Germania e successivamente all’Austria e all’Ungheria, entrando a pieno nel conflitto e assumendo da subito una posizione predominante entro gli schieramenti. Conclusa la guerra, contribuì a determinare le linee politiche di un riassesto mondiale su base etnica e propose la formazione della Lega delle Nazioni, un’organizzazione volta al mantenimento dell’indipendenza territoriale e politica dei Paesi aderenti, sulla base del diritto all’autodeterminazione secondo il quale a ogni etnia doveva spettare la gestione del proprio stato nazionale dissolvendo le ingerenze estese degli imperi multinazionali che spaccavano l’Europa. Mentre perseguiva politiche estere di grande apertura, la politica interna risentì del retrogrado razzismo che, annullando i progressi del governo Lincoln, sfociò nell’introduzione della segregazione razziale. L’America di Wilson si affaccia al Mondo, ma esaspera la condizione interna del Paese.

Come risposta agli anni di Wilson l’America elesse, nel 1921, Harding, spregiudicato uomo d’affari, coinvolto durante il mandato in commerci poco limpidi legati alla compravendita di terreni demaniali e in passatempi e frequentazioni non in linea col proibizionismo in atto. Nonostante le crescenti polemiche, Harding rimase una figura forte e sprezzante, e ogni scorrettezza arenò sul piano di un chiacchiericcio senza conseguenze. La politica di Harding fissò lo sguardo sulle condizioni interne degli Stati Uniti, riprese la Dottrina Monroe e il richiamo alla chiusura nei confronti dello scenario internazionale, riportò in voga lo slogan “America agli americani” che sembrava superato dall’apertura di Wilson agli affari esteri e introdusse un sistema a quote per limitare l’accesso degli stranieri meno graditi. Dopo essersi protesi verso le politiche internazionali gli Sati Uniti tornavano a introflettersi.

Interferire per affermarsi o chiudere per proteggersi, questo è l’asse oscillatorio della politica americana. La necrotica campagna politica attuata dal neoeletto presidente Trump si è articolata sulla base della creazione della paura: la minaccia di un mondo del lavoro insufficiente a reggere i flussi migratori, e dunque di un’economia minacciata dal movimento, l’ansia per la fuga di capitali americani verso le terre d’origine dei lavoratori stranieri, l’allarmismo politicamente frut- tuoso di possibili attentati, l’egida di un protestantesimo volutamente intollerante, la garanzia del permesso di possedere armi, simbolicamente importanti nel contesto americano, poiché strettamente legate all’interiorizzazione della wilderness e stimolate nella cultura della loro detenzione da un crescente senso di minaccia.

Fondamentale poi, nell’opera mediatica di convincimento, è stata l’immagine di un uomo impavido, affermato, che incarna il modello della scalata americana, i toni da strada, l’arroganza e la fermezza vocale, la postura di sfida e il dito puntato per richiamare ogni spettatore sul piano personale: tu sei minacciato, tu devi agire, secondo le storiche chiamate alle armi che ben ci illustra Ginzburg (2015), e che, in un immediato parallelo, ricordano i vecchi regimi europei trascina masse alla guerra.

Di fronte a quello che si presenta come lo scenario di un declino socioculturale, diffusamente minaccioso e con la potenziale forza di incoraggiare altri spaccati di mondo nel progetto di un’ottusa, falsamente utilitaristica chiusura, non resta che auspicare che l’impero americano dei vecchi coloni trovi in sé la resilienza dei nativi, che risponda con plasticità all’urto propagandistico e che torni, con la dignità dei propri intenti, all’immagine di un’America come terra di possibilità, di apertura, di spazio del movimento e dell’ascesa percorribile, non più solo nell’idealizzazione diffusa, ma in un concreto progetto di crescita culturale.

Dialoghi Mediterranei, n.26, luglio 2017

Riferimenti bibliografici

P. Bourdieu, Risposte. Per un’antropologia riflessiva, Bollati Boringhieri, Torino, 1992.

N. Chomsky, Anarchia. Idee per l’umanità liberata, Ponte delle Grazie, Milano, 2015.

M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino, 2014

C. Ginzburg, Paura reverenza terrore, Adelphi, Milano, 2015.

M. Maffi, C. Scarpino, C. Schiavini, Americana. Storie e culture degli Stati Uniti dalla A alla Z, Il Saggiatore, Milano, 2012.

A. Mbembe, Necropolitica, Ombre corte, Verona, 2015.

M. Meschiari, Spazi Uniti d’America. Etnografia di un immaginario, Quodlibet, Macerata, 2012.

D. Perkins, Storia della Dottrina di Monroe, il Mulino, Bologna, 1960.

Sitografia:

http://avalon.law.yale.edu/18th_century/washing.asp

https://www.donaldjtrump.com/

_______________________________________________________________________________

Valeria Dell’Orzo, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici e in Antropologia culturale e Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha indirizzato le sue ricerche all’osservazione e allo studio delle società contemporanee e, in particolare, del fenomeno delle migrazioni e delle diaspore, senza mai perdere di vista l’intersecarsi dei piani sincronici e diacronici nell’analisi dei fatti sociali e culturali e nella ricognizione delle dinamiche urbane.

________________________________________________________________