Il Dictionnaire de la langue franque ou petit mauresque è il documento più ampio di cui disponiamo per ricostruire il lessico e le strutture della lingua franca del Mediterraneo a un’altezza cronologica che vede questo codice (usato per molti secoli sulle sponde del Mare Nostrum per scopi prevalentemente commerciali e diplomatici) quasi al suo tramonto. Di autore anonimo e pubblicato nel 1830, il Dictionnaire presenta la struttura di un vocabolario bilingue (francese-lingua franca) costituendosi come un vademecum linguistico a uso dei soldati francesi alla conquista di Algeri. Questo petit mauresque, percepito, da chi lo usava o lo avrebbe usato a quell’epoca, come una specie di “piccolo arabo” (come una varietà, cioè, molto semplificata di arabo – possibilmente risultante dalla semplificazione di un codice che nei secoli precedenti dovette essere più complesso e più rispondente alle caratteristiche di un vero e proprio pidgin), in realtà mostra davvero pochissimi elementi di base semitica, in ciò rivelando il suo carattere atipico: esso può dirsi pidgin quanto alle sue funzioni di lingua franca, ma non può dirsi tale in relazione alle sue caratteristiche strutturali. Manca, infatti, la simmetria di apporti che in genere caratterizza le lingue che, a seguito del contatto, danno vita a un “codice di compromesso”.

Il Dictionnaire risulta infatti da una lingua il cui lessico resta sostanzialmente di base italoromanza (italiano e dialetti italiani), con una flebile componente araba (riguardante qualche aspetto fonetico) e con l’accoglimento di numerosi elementi dovuti ai diversi idiomi parlati nel Mediterraneo [1]. E proprio in relazione a quest’ultimo aspetto, l’opera lascia emergere uno straordinario sincretismo linguistico, quale specchio importante di un altrettanto sincretismo culturale, al quale oggi bisognerebbe saper guardare quando e se si voglia assumere il «Mediterraneo come paradigma» di «un ricco popolo di meticci» e di «appartenenze multiple» (Spano 2017: 79).

Tornando al Dictionnaire, esso mostra un apporto della componente araba talmente poco significativo, che nel caso in cui vi si riscontrino elementi lessicali di origine magrebina resta il dubbio se si tratti di parole “realmente arabe”, ovvero se si tratti di arabismi che vi si trovano in ragione della loro ampia circolazione nell’intero bacino del Mediterraneo durante il Medioevo. Ma tale situazione potrebbe riguardare, in effetti, non soltanto le parole arabe. Se si considera che alcune voci contenute nel Dictionnaire sono state in passato protagoniste di interessanti e complesse dinamiche di circolazione e diffusione nel Mediterraneo plurilingue, si potrebbe concludere che proprio tale circolazione ne abbia determinato, se non una diffusione pan-mediterranea, una condizione di “pronta disponibilità” che può averne favorito l’ingresso nel lessico della lingua franca del Mediterraneo.

Ora, le componenti del lessico del Dictionnaire sono per lo più di origine romanza: «nel lessico l’elemento italiano supera quello spagnolo, e si riesce a ricavare questo dato non solo dal Dictionnaire ma anche da una visione d’insieme di tutti i documenti» (Cifoletti (2011 [2004]: 55). Ma l’«elemento italiano» non si limita alla presenza di toscanismi: esso riguarda ovviamente diversi vocaboli dovuti ai dialetti settentrionali e meridionali molti dei quali restano di grande interesse in relazione alle specifiche e complesse dinamiche di contatti e migrazioni linguistico-culturali che nel Medioevo hanno interessato l’area mediterranea.

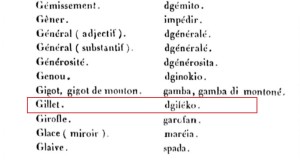

Alla luce di tali dinamiche, potremmo ritenere che, in una sorta di gioco degli specchi, molte parole della lingua franca del Mediterraneo possono essersi scontrate, incrociate, rinforzate, in virtù della loro presenza o assenza in una o in più aree del Mediterraneo. In questa prospettiva, l’affermarsi nel petit mauresque di alcuni tipi lessicali rispetto ad altri, potrebbe essere dipeso da condizioni particolarmente favorevoli. Alcune parole, pur originatesi in una specifica area linguistica, ma avendo “viaggiato” nel Medioevo lungo le sponde del Mediterraneo ed essendosi stabilite e stabilizzate in una o più lingue tra quelle che hanno contribuito alla formazione del lessico del petit mauresque, possono essersi affermate, cioè, a scapito di altre, proprio in virtù della loro pervasività. Si fa presto a dire, che la parola “moresca” cantar per ‘quintale’ si deve all’arabo. Occorrerebbe altrimenti interrogarsi se la selezione da parte del petit mauresque dell’arabo cantar, in luogo – poniamo – dello spagnolo quintal o dell’italiano quintale, non sia dipesa in ultima analisi dalla sua presenza (come arabismo) in Sardegna, Sicilia, e Italia meridionale, una presenza (e diffusione) che può aver agìto come meccanismo di rinforzo per la sua affermazione, specialmente nei casi, come questo, di coincidenza o di forte somiglianza fonetica tra la voce “originaria” e i suoi riflessi nelle diverse aree del Mediterraneo.

Nove parole del Dictionnaire e la loro (presunta) “mediterraneità”

Analizzeremo, allora, alcuni casi di voci dialettali riscontrabili nel Dictionnaire, per lo più meridionali, la cui presenza nel petit mauresque potrebbe essere stata determinata da condizioni di forte e complessa mobilità linguistico-culturale, cosicché in molti casi la loro presunta “meridionalità” o “italianità” potrebbe essere riletta nei termini di una “mediterraneità” dovuta alla loro circolazione «all’interno di una ampia rete di contatti e di correnti che hanno attraversato spazi geografici e sociali di grandissima estensione. Correnti che, intrecciandosi e sovrapponendosi, rendono talvolta problematica la individuazione di precisi percorsi in un quadro intricato di rapporti tra mondo arabo-islamico, Penisola Iberica, Sicilia, Sardegna, Napoli e Mezzogiorno d’Italia» (Ruffino-Sottile 2015: 7).

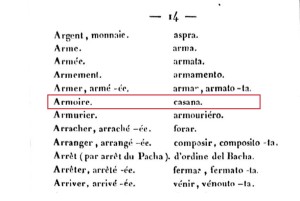

La parola casana [ka'sana] ‘armadio’ è un arabismo: cfr. arabo ḫazāna ‘bottega, cella, armamentario, biblioteca, armadio; credenza, scaffale incavato nel muro’ (Pellegrini 1972: 156). La voce è documentata anche per il siciliano nelle forme gazzana, gasena, casena (cfr. VS, per ulteriori varianti) col significato prevalente di ‘armadio a muro’ e sembra qui un arabismo diretto diffusosi poi nel Meridione d’Italia, come si trae dalle annotazioni alla Carta n. 901 dell’AIS, (vol. V, “Dietro l’armadio”) e dalla documentazione contenuta in NDDC (I, 368). Il tipo lessicale è solo dell’arabo e dei dialetti italoromanzi giacché nella penisola iberica i continuatori della voce semitica coincidono con il tipo ⸢alasena⸣ (Corominas – Pascual, vol. I: 102). Pertanto, sebbene la voce possa considerarsi di chiara origine araba, non è da escludere che il suo ingresso nel lessico della lingua franca del Mediterraneo possa essere stato facilitato – se non mediato – dalla sua diffusione nei dialetti di Sicilia e dell’Italia meridionale.

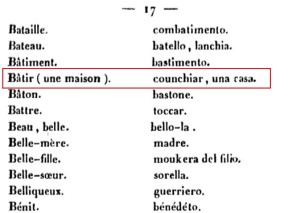

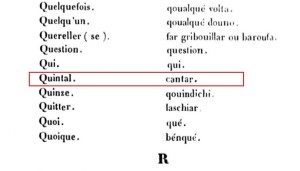

La voce counchiar [kun'tʃar] ‘costruire/edificare/fabbricare [una casa]’ potrebbe considerarsi di origine meridionale per la presenza nel dialetto siciliano del verbo cunzari (così afferma Cifoletti 2011 [2004]: 316) [2]; anche il timbro della prima vocale, del resto, lascerebbe supporre, di primo acchito, che la voce sia un sicilianismo. La parola, in effetti, è documentata in VS (s.v. cunzari) col significato di ‘aggiustare, riparare’, in prima accezione, e col valore di ‘costruire, metter su’, in sesta accezione (per esempio, c. a tannura ‘sistemare alcune pietre in modo da formare un rozzo focolare’; c. u ponti ‘costruire l’impalcatura’). Il significato prototipico è anche vicino a quello del sostantivo acconzu ‘riparazione’ (cfr. VS, s.v.), mentre l’espressione – non documentata nei repertori dialettali, ma presente in siciliano – fari acconci (con affricata postalveolare) ‘effettuare lavori di riparazione o ristrutturazione, spec. in una casa’ sembra disporsi semanticamente a cavallo tra “costruire” e “ristrutturare” (a metà strada, cioè, tra le due accezioni riportate in VS e qui richiamate). Si noti d’altra parte che, quanto al verbo, VS documenta per la Sicilia anche la forma cuncïari (rimandando a cunzari) col valore, in prima accezione, di ‘acconciare, aggiustare’.

Dunque, nonostante le coincidenze formali, dal punto di vista semantico, non sono documentati in siciliano valori perfettamente coincidenti con quello riportato nel Dictionnaire [3]. Ciò anche in relazione alle forme antiche, per le quali TLIO, s.v. conciare, dà per l’area siciliana (e per il XIV sec.) cunzari e cunczari coi valori (affini ma non identici a quelli qui considerati) di ‘sistemare, accomodare’ [4] e ‘portare a termine, rifinire (un’opera)’[5]. TLIO documenta, poi, la voce acconciare con un ventaglio di valori tra i quali ve ne sono alcuni di area prevalentemente toscana che, seppur assai prossimi a quelli sincronici del siciliano, non sono tuttavia documentati per l’area meridionale: ‘mettere in buone o migliori condizioni’ (fiorentino e pisano) [6], ‘riportare in buono stato rimuovendo difetti e guasti, ripristinare dal deterioramento’ (area toscana) [7]. Col valore di ‘riparare, aggiustare, sistemare’, il tipo lessicale acconciare sembra affermarsi in Sicilia solo verso la fine del ‘700, come mostrano alcune scritture notarili e burocratiche (riferite alla conservazione e commercializzazione della neve). In esse il verbo acconciare sembrerebbe risultare dalla toscanizzazione/sostituzione del dialettale cunzari [8]:

Se è vero, dunque, che la voce dialettale siciliana, presentando due varianti (cunzari e cuncïari) una con affricata alveodentale, l’altra con affricata postalveolare, ripropone la stessa condizione che si osserva, per esempio, per le coppie accuminzari (anche acccumenzari) ~ accuminciari ‘(in)cominciare’ e franza ~ frància ‘frangia’, è anche vero che le varianti con affricata postalveolare sembrano cronologicamente successive. Pertanto, ricondurre la voce counchiar a un’origine meridionale/siciliana pone diverse difficoltà sia di ordine formale, semantico e diatopico (né un tipo cunciari né un valore ‘edificare’ sono riscontrati dei documenti antichi per la Sicilia), sia di natura diacronica (il tipo lessicale con affricata postalveolare – e comunque nella forma acconciare – e col significato di ‘aggiustare, riparare’, compare in Sicilia molto tardi). La possibilità di ricondurre la voce counchiar a un’origine siciliana, sulla base della presenza nel siciliano della forma cunzari, non appare, dunque, del tutto verosimile. Più probabilmente si tratta di una antica voce sì di origine dialettale, ma attribuibile all’area centro-settentrionale (come altre del petit mauresque) il cui ingresso nel lessico della lingua franca del Mediterraneo potrebbe essere stata agevolata dalla presenza di un corrispondente (formale, ma non semantico) anche nel siciliano.

Se è vero, dunque, che la voce dialettale siciliana, presentando due varianti (cunzari e cuncïari) una con affricata alveodentale, l’altra con affricata postalveolare, ripropone la stessa condizione che si osserva, per esempio, per le coppie accuminzari (anche acccumenzari) ~ accuminciari ‘(in)cominciare’ e franza ~ frància ‘frangia’, è anche vero che le varianti con affricata postalveolare sembrano cronologicamente successive. Pertanto, ricondurre la voce counchiar a un’origine meridionale/siciliana pone diverse difficoltà sia di ordine formale, semantico e diatopico (né un tipo cunciari né un valore ‘edificare’ sono riscontrati dei documenti antichi per la Sicilia), sia di natura diacronica (il tipo lessicale con affricata postalveolare – e comunque nella forma acconciare – e col significato di ‘aggiustare, riparare’, compare in Sicilia molto tardi). La possibilità di ricondurre la voce counchiar a un’origine siciliana, sulla base della presenza nel siciliano della forma cunzari, non appare, dunque, del tutto verosimile. Più probabilmente si tratta di una antica voce sì di origine dialettale, ma attribuibile all’area centro-settentrionale (come altre del petit mauresque) il cui ingresso nel lessico della lingua franca del Mediterraneo potrebbe essere stata agevolata dalla presenza di un corrispondente (formale, ma non semantico) anche nel siciliano.

La voce mousquita [mus'kita] ‘zanzara’ appartiene alla famiglia lessicale di spagnolo mosquito (dim. di mosca) portoghese mosquito, catalano mosquit, francese moustique [1654; mousquite, 1611, cfr. Corominas – Pascual, vol. IV: 160]. Ma muschitta, al femminile e con -u- nella prima sillaba è solo del siciliano (cfr. VS e AIS vol. III, Carta 477 “La mosca”, con annotazioni su “La zanzara”) dove è ampiamente attestata anche al maschile, muschittu, come pure in Sardegna. La forma fonetica e la morfologia della voce registrata nel Dictionnaire, apparendo quasi del tutto identica a quella siciliana (che Michel 1986 considera di origine iberica), non permettono di escludere per essa una provenienza siciliana.

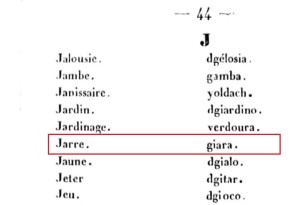

| Cruche-giara | Jarre-giara |

Poiché nel Dictionnaire la parola traduce tanto ‘jarre’ quanto ‘cruche’ (brocca, orciolo), potrebbe trattarsi di un italianismo al quale farebbe pensare anche la notazione della voce con la vibrante scempia (sebbene, quanto alla distinzione tra le geminate e le scempie, essa sia spesso indicata nel Dictionnaire «a sproposito», Cifoletti 2011 [2004]: 294). Si consideri, infatti, che tutte le forme non italiane hanno -rr-: «ant. prov. jarra ‘sorte de cruche pour l’huile, etc. (dal sec. XIV), fr. med. e mod. jarre ‘vaisseau de terre cuite, a 2 anses et a large ventre, ou l’on conserve de l’huile’ (dal 1449 […]; èn nome di recipienti di vario tipo […]), cat., sp., port. jarra (cat. dal 1284, sp. dal 1251[...])» (Varvaro 2014: 439). Si noti inoltre che il significato di queste voci è per lo più quello antico di ‘recipiente per l’olio’ (tutte le attestazioni in TLIO, e tutte del XIV sec. presentano l’accezione di ‘ampio recipiente, gen. di terracotta, usato per trasportare o conservare alimenti liquidi o oleosi’), mentre il significato di ‘orciolo, brocca’, oltre che dell’antico provenzale, è tipico dell’italiano sei-ottocentesco: il valore ‘boccale di cristallo o di maiolica, senza piede e fornito di uno o due manici, adoperato un tempo per bere’ è registrato nell’italiano dal XVII al XIX sec. e appare tipico solo di alcune aree dialettali come si trae da Varvaro (2014) e dalle carte dell’AIS (in particolare vol. 5, Carta 968 “Il boccale”): lucano carl ‘bicchiere grande con due manichi’, napoletano giarra ‘specie di bicchiere di corpo più grande dell’ordinario, gotto’, irpino ciarla e giarla ‘giara, giarra, vaso da bere’, salentino ciarla, ciarra ‘giara, boccale per uso di bere, brocca’ e giarlə ‘giarra, piccola anfora senza piede’, foggiano giarra ‘vaso di terra cotta, aperto, a quattro boccucce, abruzzese ggiarrə ‘bicchiere a calice nel quale si prende il sorbetto’ (corrispondente, dunque, a siciliano giarra – pl., documentato da Mortillaro – ‘piccoli vasetti, dove dansi i gelati men densi’); boccale, vaso di vetro a due manichi, per contenere acqua; giara, di terracotta, senza piede e con due manichi, o anche con un manico, e il becco’. Varvaro (2014) richiama l’attenzione su diverse aree dialettali italiane con analoghi tipi formali e semantici: una centro-meridionale – pugliese e campana settentrionale e molisana – con i tipi ⸢giarra⸣ e ⸢giarla⸣, una sarda con ⸢ğara⸣, una ligure con il tipo ⸢giara⸣ e una veneta che ha ⸢zara⸣).

La forma e il significato della voce registrata nel Dictionnaire, con la vibrante scempia e col significato di ‘cruche’ oltre a quello di ‘jarre’, lascerebbero dunque propendere per una probabile origine italoromanza, mentre la selezione del significato ‘cruche’ potrebbe essere stata “agevolata” dai valori semantici presenti nei dialetti meridionali.

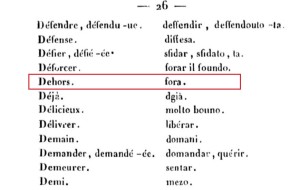

La parola è considerata di origine veneta da Cifoletti (2011 [2004]: 315), ma essa è data come voce del catalano da Corominas – Pascual (vol. II: 971, s.v. fuera). Oltretutto, la sua diffusione in tutti i dialetti italoromanzi (AIS, Vol. 1, Carta 356, “fuori!”) può averne facilitato l’affermazione nel lessico della lingua franca del Mediterraneo a scapito dell’italiano fuori o dello spagnolo fuera, senza che la sua presenza nella lingua franca debba necessariamente ricondursi (esclusivamente) all’influenza veneta.

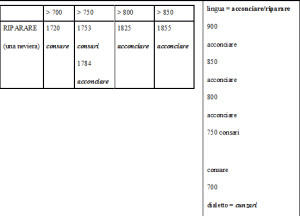

Quanto alla voce dgiléko [dʒi'leko] ‘gilè’, la storia della parola è ricostruita in Varvaro (2014: 272-274) che la riporta all’influenza turca: «voce di quasi tutte le aree costiere del Mediterraneo occ., dal turco yelek ‘giubbone’, irradiato tra ‘500 e ‘700 dal Maghreb attraverso galeotti e schiavi». Ma la voce magrebina è ǵalīka, mentre tra le varianti euromediterranee solo lo spagnolo ha gileco accanto a jaleco e chaleco (il portoghese e il catalano hanno jaleco e il francese gilet). Le forme italiane sono tutte abbastanza vicine, se non praticamente identiche, alla voce della lingua franca del Mediterraneo: siciliano gileccu/cileccu, calabrese gileccu ‘corpetto, panciotto’, napoletano gilecco ‘panciotto, corpetto’, genovese gilecco ‘farsetto’, italiani giulecco (XVII sec.) ‘veste corta o farsetto per schiavi e galeotti’. Secondo Varvaro «[p]oiché i mediatori tra Maghreb e Europa saranno stati galeotti liberati e mercanti, non c’è ragione di pensare che in Italia la parola sia ispanismo». Se, al contrario, la voce della lingua franca dovesse essere un ispanismo – come sembrerebbe confermare la consonante scempia –, non è da escludere che le forme italoromanze possano aver giocato un qualche ruolo di rinforzo che ne abbia facilitato l’affermazione, a scapito delle altre varianti spagnole (jaleco e chaleco).

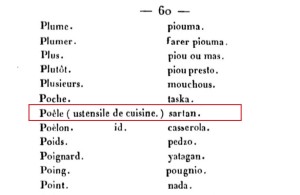

Poêle (utensile de cuisine)-sartan

Poêle (utensile de cuisine)-sartan

Questo nome della padella è un latinismo (< sartāgo) diffuso nei dialetti dell’Italia meridionale (Abruzzo, Campania, Lucania, Puglia, Calabria settentrionale), nella Sardegna meridionale e nella Sicilia orientale. Lo spagnolo ha sartén e il portoghese sarta, ma la voce del Dictionnaire lascerebbe propendere per un’origine aragonese, giacché Corominas – Pascual (vol. V: 172) documenta la «forma aragonesa sartán, frecuente en los inventarios antiguos de esta región». La presenza del continuatore di sartāgo anche in Sicilia e nell’Italia meridionale non permette di escludere che le varietà italoromanze del sud Italia abbiano potuto influenzare la selezione di questo tipo lessicale rispetto al continuatore di lat. patella.

La parola cantar ‘quintale’ è di origine araba (qinṭār ‘misura di peso pari a 100 rotoli’) e attraverso il commercio si è diffusa in tutto il Mediterraneo: antico francese quintar ‘poids de cent livres’, catalano quintar ‘pes equivalent aproximadament a quaranta-un quilogram i mig’ (anche chintars e quintal già nel XIII sec.), spagnolo quintal (XIII sec.), portoghese quintal. L’ispanismo quintale appare nell’italiano intorno al 1300, ma è vero che la parola spagnola quintal è tradotta con cantaro ancora nel XVI secolo (quindi cantaro è anche dell’italiano antico). Se italiano quintale è di mediazione spagnola, così non è per il siciliano cantaru che proviene direttamente dall’arabo. La voce è presente anche nel sardo che ha kantare e in tutto il Mezzogiorno d’Italia: calabrese cantaru, candaru, salentino cantaru, candarë, napoletano cantaro. Non è facile stabilire se nel siciliano e nei dialetti meridionali il passaggio della prima vocale -i-–>-a- sia una reazione locale o se le forme con -a- siano dovute a una variante dialettale arabo-magrebina. Per Caracausi (1983: 156), in effetti, tutte queste forme [dell’Italia meridionale] «postulano una variante araba *qanṭār mutuata per via commerciale, in Sicilia forse direttamente, la cui esistenza è provata da malt. qantár ‘quintale, cantaro’ (Barbera III 886) e turco kantar ‘stadera’». Ma per Varvaro il tipo ⸢cantaro⸣ «in alcune regioni può essere stato mediato da altri dialetti rom., come il sic., o dal lat. med. cantarium», attestato a partire dalla fine del XII sec. «in documenti imperiali sempre it. merid., ma che è a Genova nel 1140 […] e a Venezia nel 1229». Per l’affermazione nella lingua franca del Mediterraneo della voce cantar si potrebbe dunque ipotizzare una importante pressione dall’italoromanzo tramite i dialetti del Meridione o quelli della Sicilia.

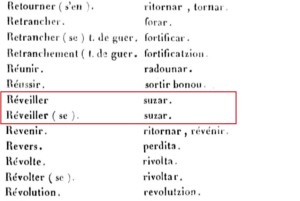

Réveiller / Se réveiller-suzar

Réveiller / Se réveiller-suzar

Il verbo suzar [su'sar] ‘svegliare/svegliarsi’ sembra rifatto su lat. sū(r)sum, avverbio che, pur diffuso nell’area romanza, solo nell’Italia meridionale annovera tra i suoi continuatori una forma verbale: napoletano sosere ‘levarsi su, levarsi dal letto, alzarsi’, catanzarese susitivi ‘alzatevi; susutu ‘alzato’; cosentino susere, susire ‘alzarsi’; siciliano sùsiri, susìrisi ‘alzare, tr.; alzarsi rifl.’ (cfr. Varvaro 2014). Quanto all’uscita del verbo nel Dictionnaire, la sua appartenenza alla prima coniugazione potrebbe essere il risultato di una sua “normalizzazione” (ma si noti che AIS vol. 4, Carta 660 “Ci leviamo” – a parte susimu in Calabria sett. – ha susamu in qualche punto lucano e cilentano). La voce potrebbe dunque essere di provenienza italoromanza meridionale e la trascrizione della seconda consonante con <z> non sembra porre alcun problema data la tendenza da parte degli autori del Dictionnaire a scambiare, per le sibilanti, le consonanti sorde con quelle sonore (cfr. Cifoletti 2011 [2004]: 290).

Considerazioni conclusive: che cosa si perde, che cosa (ri)nasce

Della lingua franca del Mediterraneo oggi non rimane più nulla. Sostituita, a cavallo del XIX e del XX sec., dal francese coloniale – quantomeno nell’area occidentale –, questo pidgin, chiamato sabir nella fase “terminale” della sua esistenza, si offre oggi a due considerazioni extralinguistiche.

Una prima riguarda il fatto che la sua condizione di lingua estinta, e comunque di lingua non più utile e utilizzata per assolvere a funzioni comunicative “ordinarie”, fa sì che essa sia sottoposta a processi di rivitalizzazione e funzionalizzazione in ambiti nuovi come la crematonimia e gli usi artistici (letteratura e canzone): oltre all’esistenza di un pub palermitano chiamato Sabir, sono da segnalare, almeno, una pagina di Piazzese contenuta in Blues di mezz’autunno [9] e l’esperienza di Stefano Saletti, cantautore romano che nel recente Concept Album dal titolo Soundcity (Stefano Saletti & Banda Ikona, Finisterre, 2016) usa i testi e le parole (tratte dal Dictionnaire) di questa lingua speciale che nelle canzoni appare mescidata con diverse altre lingue e dialetti dell’Africa e del bacino del Mediterraneo [10].

Una seconda considerazione concerne il fatto che la base italoromanza di questa lingua franca ci induce a riflettere, semmai ce ne fosse bisogno, su quanto l’italiano abbia giocato nei secoli un ruolo importante quale strumento di comunicazione tra popoli e lingue di opposte rive e di diverse culture. Ad esso, non come prodotto linguistico, ma come prodotto storico, si potrebbe (e si dovrebbe) saper guardare per riflettere su quanto l’italiano, con i suoi dialetti, sia stato fin dai tempi antichi una sorta di “ponte” tra le culture nel Mediterraneo e per interrogarsi se ciò sia oggi (e anche domani) ancora possibile: può ancora esistere un italiano che funga da ponte? Potrà darsi per il futuro quello che Antonelli (2017: 59) chiama «italiàneo»? Un italiano, cioè, «del Mediterraneo […] aperto a innovazioni, innesti, arricchimenti provenienti da altre lingue e da altri usi. Un italiano accogliente, mescidato, in continua vivace evoluzione»? La risposta non è facile, ma perché ciò sia eventualmente possibile, occorre necessariamente una visione inclusiva e uno sguardo plurale.

Nell’Europa del plurilinguismo non si può “proporre” l’italiano senza essere pronti ad accogliere le lingue degli altri. E, in questo senso, sono ancora una volta il Mediterraneo e la Sicilia a offrire un possibile modello, specialmente se si considera l’esperienza della scuola di italiano per stranieri dell’Università di Palermo (ItaStra). Qui si costruiscono percorsi di apprendimento «con la consapevolezza – come afferma la sua direttrice Mari D’Agostino – che chi si occupa di insegnare lingua ha la responsabilità di dare un contributo alla fisionomia di una società che si preferisce immaginare più sfaccettata e rispettosa delle differenze di quanto attualmente non sia» (cfr. Arcuri-Mocciaro 2014). D’altra parte, «di fronte alle sciagurate politiche di esclusione e di segregazione, sostenute e supportate da ondate di risorgente xenofobia, scuola e università non possono che moltiplicare gli sforzi in direzione di una cultura della solidarietà e dello scambio, nella convinzione che il contatto e il mescolamento fra lingue, culture, esperienze, sia una formidabile occasione di arricchimento e una opportunità da cogliere» (D’Agostino-Amoruso 2009: 9).

Può bastare un esempio: nell’ambito dell’attività di ItaStra, è stato promosso due anni fa un laboratorio di narrazione destinato a giovani migranti appena giunti da diversi Paesi dell’Africa e dal Bangladesh (cfr. Amoruso et alii, a cura di, 2016). Per questa esperienza laboratoriale, si è scelto di narrare alcuni episodi dell’Odissea. Ma come farlo in una classe che avrebbe risuonato di parole in wolof, mandinga, poular, bambara, arabo, bangla, inglese e francese? Alla semplificazione dei testi è stata allora affiancata la valorizzazione delle lingue madri dei partecipanti, mediante il coinvolgimento di altri giovani parlanti le stesse lingue dei nuovi arrivati, ma giunti in Italia molti mesi prima come minori stranieri non accompagnati. Questi giovani sono stati arruolati in qualità di mediatori ed è stato loro proposto di scrivere in ciascuna delle rispettive lingue la traduzione degli episodi dell’Odissea. Ai giovani mediatori è stato anche chiesto di farsi essi stessi narratori, prima in italiano e poi nelle lingue dei nuovi arrivati. Così, dopo la narrazione in italiano, Amadou ha radunato attorno a sé i ragazzi che parlano wolof, Peter i ragazzi arabofoni, Bandiougou i giovani di lingua bambara, Shohag i ragazzi del Bangladesh, l’altro Amadou i ragazzi di lingua poular, Ama le ragazze nigeriane, e la narrazione è stata quindi ripetuta per piccoli gruppi monolingui. Concluso il laboratorio estivo, un mattino i sei giovani mediatori si sono presentati agli insegnanti con diversi fogli in mano. Erano le traduzioni in italiano dei pensieri che i ragazzi appena arrivati avevano scritto nella loro lingua madre durante l’ascolto dei racconti dell’Odissea. Dall’italiano alle lingue altre, dalle lingue altre all’italiano. Echi di distanze ormai accorciate. «Ponti di parole». Parole migranti tra Oriente e Occidente, il viaggio di Odisseo come il viaggio dei migranti attraverso il mare.

Succede a Palermo, succede nel cuore del Mediterraneo.

Dialoghi Mediterranei, n. 34, novembre 2018

Note

[1] Sebbene il codice raggiunga una certa stabilità tra il XVI e il XIX secolo soprattutto in area occidentale, la lingua franca doveva mostrare una certa variabilità sia in diatopia che in diacronia. Infatti, sulla base delle documentazioni, si evince una maggiore influenza iberoromanza nella zona di Algeri e un maggiore apporto italoromanzo nella costa più orientale. Inoltre, in ragione dei diversi eventi storici che si sono susseguiti nel Mediterraneo, il pidgin mostra, sempre in base ai testi pervenuti, una più cospicua componente italoromanza nella sua fase iniziale a cui si aggiungono successivamente numerosi elementi provenienti dallo spagnolo. Infine, a partire dal XIX secolo si osserva una forte influenza galloromanza che faciliterà l’assimilazione del codice alla nuova lingua coloniale (cfr. Sottile – Scaglione 2018: 202-206). Per questa lingua “speciale” Cifoletti (2011 [2004]) propone la locuzione lingua franca barbaresca per riferirsi al pidgin di base prevalentemente italiana che, pur diffuso con ogni probabilità nell’intero bacino de Mediterraneo, si stabilizza in età moderna nell’area magrebina (negli stati barbareschi: Algeri, Tunisi e Tripoli).

[2] «Qualche voce di origine italiana è pure presente: nel Dictionnaire (ma anche altrove, per esempio in Aranda e Rehbinder) si trova più volte counchar (cioè conciar, cunciar) col significato di “fare” […].». E poi in nota: «Sic. cunzari; ed è interessante vedere come viene deformata questa parola, evidentemente non familiare agli Europei che la sentivano: In Aranda si trova congar , in Rehbinder contehar».

[3] Valori più o meno prossimi a quelli del Dictionnaire sono registrati per l’area centro-settentrionale, ma non per la Sicilia; cfr. TLIO: ‘mettere in assetto, allestire, preparare’. [1] Doc. prat., 1275: 506.31: Parente Gierbini, p(er) farne cho(n)care la porta di Porta Fuia, j spa(n)ga di ferro la quale mi ra(p)presentoa Cenio, * * *. [2] Doc. fior., 1286-90, [1286]: 149.25: It. demmo a uno maestro e a uno manovale ke conciare i tini e le bocti in villa e in Firenze, s. xxxiij per tre dì. [3] Bono Giamboni, Orosio, a. 1292 (fior.), L. 4, cap. 15: 239.1: nel quale luogo [[...]] con fuoco e con ferro fece le vie conciare… [4] Lett. ver., 1297: 537.8: P(er) certo sapiay ch’el fi conçà l’uxo del canpanilo e sí g’è dui maistri… [5] Anonimo Genovese (ed. Cocito), a. 1311, 133.42: 515: Ché tar nave par ben compia / e ben conza e ben fornia… [6] Doc. perug., 1322-38: 108.19: Ancho de(m)mo a Vegnatolo p(er) xiij some d’acqua, a dì xx de lulglo, s. iiij d. iiij. Ancho de(m)mo a Cola de Cinello p(er) j dì che co(n)ciò el matone illo ditto dì… [7] Mascalcia L. Rusio volg., XIV ex. (sab.), cap. 130: 263.8: et quelle ch(e) so’ da tritare se trite et concese et conficiese, et fazasenne ungue(n)to; et d(e) lo d(ic)to ung(u)ento se ung(n)a lu pede, como aio d(ic)to…

[4] Cfr. TLIO: ‘sistemare, accomodare’: Simone da Lentini, 1358 (sirac.), cap. 25: 113.7: Et lu primu iornu di ottubru incominczandu a ffari reparari et cunczari lu so naviliu…

[5] Cfr. TLIO: ‘portare a termine, rifinire (un’opera)’: Accurso di Cremona, 1321/37 (mess.), L. 8, cap. 12, vol. 2: 176.27: A la perfini issu, inflammatu di curruzu, pilyau la sponza plena di ogni maynera di culuri qui li stava a lu latu casualimenti et urtaula a la tavula commu per cunzari la sua opera.

[6] Cfr. TLIO: ‘mettere in buone o migliori condizioni’. [1] Libri astron. Alfonso X, c. 1341 (fior.), Libro delle stelle fisse, L. 3: 209.2: E ancor altre molto grandi; che le cose che son gravi, acconciarle sì che si facessero leggiermente, e quelle che in neun modo parea che potessono essere, fare che fossero, e quelle che non si potrebber fare se none in molto gran tempo, acchonciarle che si facessero in molto pocho. [2] Cavalca, Esp. simbolo, a. 1342 (pis.), L. 2, cap. 6, vol. 2: 183.29: Onde disse s. Giovanni Boccadoro: Niuno conduce l’operaio nella sua vigna ad intenzione di pagarlo pur se non gli la guasta, ma perchè la lavori, ed acconci lo meglio che può. [3] Barlaam e Josafat (Ricc.), XIV pm. (pis.): 8.11: Tutta la notte aconciò i suoi fatti, e lasciò chome gli parve: quando venne la mattina, ed elgli si vestì di panni neri, e andossene cho la molglie e cho’ filgliuoli dinanzi da re, piangendo e lamentando fortemente.

[7] Cfr. TLIO: ‘riportare in buono stato rimuovendo difetti e guasti, ripristinare dal deterioramento’Doc. fior., 1286-90, (1289): 237.13: It. a Puccio quando aconciò la scala e el desco, dì xv di febraio, s. v e d. vj p. […] Stat. sen., 1280-97, par. 31: 11.5: Item, ordiniamo che el rectore et el [c]amarlengo sia tenuto di fare mondare et acconciare tucte le vie e fonti di tucto el Comuno, se bisogno fusse, una volta nell’anno e due… […] Doc. pist., 1337-42: 131.26: E de dare, li ebe per fare aconciare la sella del mulo, xviiij di febraio, e per una taoletta di gesso, s. viiij d. vj. […] Stat. perug., 1342, L. 4, cap. 83, par. 2, vol. 2: 436.15: Siano tenute el capetanio e glie priore fare murare e aconciare de buone pietre, arena e calcina el bagno, el quale è en le pertenentie de Monte Alto a le spese degli uomene de la contrada.

[8] Cfr. Romana (2007: 181): «“Per consare annettare ed aggiustare due fosse a Montecuccio, quattro miglia distanti da Pal(erm)o […]» (anno 1720); (ivi: 196): «Per consari li menzalori imprestati, grani 15 […]» (anno 1753); (ivi: 209): «[…] Sub infrascripto pacto (…) che dovendo acconciare le fosse o sia la neve in quelle esistenti tanto di fascine quanto di Mataffi paglia et altro […]» (anno 1784); (ivi: 215-16): «All’incontro si obbliga l’arrendatario di fare a sue spese, durante la gabella tutti gli acconci e ripari, nettatina di fosse, che potessero abbisognare, senza pretendere compenso alcuno […]. Più l’offerente si contenta di riceversi come si trovano le strade particolari, che dalle fosse conducono alle strade maestre, ed occorrendo di doversi acconciare resta a peso di detto Arrendatario» (anno 1825).

[9] Santo Piazzese¸ Blues di mezz’autunno, Sellerio, Palermo 2013: 67.

[10] «Sono partito dalle registrazioni che in questi anni ho fatto in giro nelle tante città di frontiera del Mediterraneo: Tangeri, Istanbul, Lisbona, Lampedusa, Sarajevo, Ventotene, Jaffa… Suoni, rumori, radio, voci, spazi sonori, cantanti di strada che mi hanno ispirato melodie, testi, ritmi. Come sempre nelle mie composizioni uso il Sabir, la lingua del mare, insieme al turco, all’arabo, al francese, allo spagnolo, al napoletano, allo swahili africano, al rumeno, al macedone per raccontare la ricchezza, le speranze, il dolore che attraversano le “strade” del Mediterraneo» (cfr. http://soundcity.strikingly.com/, ultima visita: 21 ottobre 2018).

Riferimenti bibliografici

AIS = K. Jaberg e J. Jud, Spach- und Sachatlas Italiens und der Suedschweiz (AIS), 8 voll., Zofingen, 1928-1940 (consultabile anche on line: NavigAIS – AIS Digital Atlas and Navigation Software, digitalizzato da Tisato G., www3.pd.istc.cnr.it/navigais-web/).

Amoruso et alii = Amoruso M., Cipolla N., Piraneo C., Salvato V., a cura di (2016), Odisseo arriving alone. Un laboratorio, una mostra, un libro. Un percorso di inclusione lungo dieci anni, ItaStra | Università di Palermo, Palermo University Press.

Antonelli, G. (2017), “L’italiàneo: un italiano per il Mediterraneo”, in Cornero (a cura di): 56-60.

Arcuri A., Mocciaro E., a cura di (2014), Verso una didattica linguistica riflessiva. Percorsi di formazione iniziale per insegnanti di italiano come lingua non materna, Scuola di lingua italiana per stranieri – Dipartimento di Scienze umanistiche, Palermo.

Caracausi G. (1983), Arabismi medievali di Sicilia, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani.

Cifoletti G. (2011 [2004]), La lingua franca barbaresca, Roma, Il Calamo.

Corominas J. – Pascual J. A. (1991 [1987]), Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, 6 voll., Madrid, Gredos.

Cornero, L., a cura di (2017), La lingua italiana sulla frontiera. Italiano, ponte tra le culture del Mediterraneo, Atti del Convegno della Comunità Radiotelevisiva Italofona, Roma, 11-12 dicembre 2014 [PDF scaricabile gratuitamente dal sito http://www.comunitaitalofona.org].

D’Agostino M., Amoruso C., a cura di (2009), Imparare con gli alunni stranieri. Un’esperienza di tirocinio guidato, Scuola di lingua italiana per stranieri – Dipartimento di Scienze filologiche e linguistiche, Palermo.

Michel A. (1996), Vocabolario critico degli ispanismi siciliani, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani.

NDDC = Rohlfs, G. (1977), Nuovo dizionario dialettale della Calabria, Ravenna, Longo.

Pellegrini G. B. (1972), Gli arabismi nelle lingue neolatine con speciale riguardo all’Italia, 2 voll., Brescia, Paideia.

Romana, L. (2007), Neviere e nevaioli. La conserva e il commercio della neve nella Sicilia centro-occidentale (1500-1900), Parco delle Madonie, Petralia Sottana.

Ruffino G., Sottile R. (2015), Parole migranti tra Oriente e Occidente, Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani.

Sottile R., Scaglione F. (2018), “Tanti popoli, una lingua comune. Aspetti socio-linguistici della lingua franca del Mediterraneo”, in Vitti A.C., Tamburri A.J. (eds.), The Representation of the Mediterranean World by Insiders and Outsiders, New York, Bordighera Press: 201-217.

Spano, I. (2017) “Il Mediterraneo come paradigma”, in Cornero (a cura di): 78-83.

Thomason S. G. & Kaufman T. (1988), Language contact, Creolization, and Genetic Linguistics, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press.

TLIO = Corpus testuale, www.ovi.cnr.it.

Varvaro A. (2014), Vocabolario Storico-Etimologico del Siciliano, 2 voll., Palermo-Strasbourg, Centro di studi filologici e linguistici siciliani – Édition de linguistique et de philologie.

VS = Vocabolario Siciliano (1977-2000), a cura di Piccitto G. (Vol. I), diretto da Tropea G. (Voll. II-IV), a cura di Trovato S. C. (Vol. V), Palermo-Catania, Centro di studi filologici e linguistici siciliani.

__________________________________________________________________________

Roberto Sottile, ricercatore nel Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo dove insegna Linguistica italiana. Recentemente ha pubblicato, con il Gruppo di ricerca dell’Atlante Linguistico della Sicilia (ALS) il Vocabolario-atlante della cultura dialettale. Articoli di saggio (CSFLS, Palermo 2009) e il “Lessico della cultura dialettale delle Madonie. 1. L’alimentazione, 2. Voci di saggio” (CSFLS, Palermo 2010-2011). Ha anche dedicato una particolare attenzione al rapporto tra dialetto e mondo giovanile. In quest’ambito si segnala il recente libro intitolato Dialetto e canzone. Uno sguardo sulla Sicilia di oggi (Cesati, Firenze 2018). Con Giovanni Ruffino ha pubblicato Parole migranti tra Oriente e Occidente (CSFLS, Palermo 2015).

___________________________________________________________________________