L’ho aperto inizialmente a caso e poi sfogliato qua e là. Ovunque si fermi dall’attento vedere di questa singolare studiosa architetto, autrice di questo libro che ho cercato di comprendere, vien fuori un narrare penetrante, la cui lettura nel coinvolgere dà ‘felicità’, per la bellezza delle parole, quelle anch’essi delle frasi, dei ritmi, delle cadenze. Con capacità di controllo il senso complessivo fuga nel titolo Lo schermo trasparente e le culture urbane (Castelvecchi ed., 2022).

Perché? Cosa ci vuol dire? Cosa richiama? Un artificio retorico mi risponde l’autrice, Flavia Schiavo, assumendo il dove in cui si proietta una trasparenza nel suo rivelare pari a quella dell’interpretazione, che se ha ‘valore’ deve rivelare, e per questo necessita dell’andare oltre.

Otto i capitoli: Introduttivo il primo, apre agli altri che ragionano del ruolo del cinema, man mano soffermandosi su autori e film, sulle città, sui contesti abitati, sulle relazioni, sulla comunità, sulla società, sul potere, sui diritti, sulle conflittualità che agitano e compongono la città stessa, intrisa di materia e di simboli. E dalle numerose, diverse rappresentazioni ecco i paesaggi. Intensi, tragici spesso quelli umani.

Comune nutrimento fondativo è l’anticonvenzionale. Su esso e sulle sue fonti si rivolge lo sguardo curioso e attento di Flavia, giungendo infine ad un sentire e cogliere maturo. Consapevole. Intride tutto: la scelta dei registi e quindi della loro filmografia, gli strumenti di indagine e quelli narrativi, il visibile e l’invisibile dell’interpretazione, i riferimenti a letterati, critici, musicisti, fotografi, filosofi, e un lessico che coinvolgendomi subito mi ha rimandato a ciò che individua Calvino per il millennio che avvertiva avvicinarsi:

- la leggerezza che attraverso un faticoso processo, possiede la profondità, come avviene per la semplicità, parsimonia di una logica essenziale e quindi necessaria;

- la visibilità, con il suo rimando a quel posto nel cui dentro trova casa l’immaginazione;

- l’esattezza, ovvero il contenere un disegno ben definito in tutt’uno con la capacità di evocare immagini visuali nitide, incisive, come nelle pagine che introducono nel senso del libro declinando in tre memorabili paragrafi i perché e i come e creando una continuità e una saldatura con le pagine dell’ultimo capitolo in cui parlandoci del Mediterraneo e delle sue storie ne vede la sintesi nella «luce umana delle cose» – le periferie – terribili e ancor più tragiche oggi per la vergognosa, voluta, caparbia cecità della cosiddetta società civile, colpevole di non vedere la realtà, come ben evidenzia Pasolini nel 1967 nell’Edipo Re di Sofocle, in cui pone l’accento sull’elemento della cecità del protagonista, incapace di vedere la realtà. Emblema per questo di una società allo sbando, ripresa a distanza di un trentennio dalla denuncia in Cecità di José Saramago.

Come in architettura possiede la luce questo libro. Come in Kahn e in modi diversi in Le Corbusier e Wright, ne struttura lo spazio, e diventa sostanza politica nell’uso del bianco e nero con il quale dialoga il linguaggio cinematografico, in modo indimenticabile in quello di Pasolini. La luce scrive il cinema. Definisce lo spazio e insieme agli altri ‘strumenti’ di cui il cinema si serve scrive biografie, dispiega l’intreccio di verità e finzioni, la bellezza inquieta delle città, aiuta a vedere del vivere i suoi canestri di contraddizioni, la sua imponderabilità, evidenziandone i molteplici aspetti, a volte quelli che sottendono il grottesco o il tragico o il male senza possibilità di redenzione, o la denuncia in modo esplicito come fanno, affrontando temi diversi, Rosi e Sorrentino.

Come in architettura possiede la luce questo libro. Come in Kahn e in modi diversi in Le Corbusier e Wright, ne struttura lo spazio, e diventa sostanza politica nell’uso del bianco e nero con il quale dialoga il linguaggio cinematografico, in modo indimenticabile in quello di Pasolini. La luce scrive il cinema. Definisce lo spazio e insieme agli altri ‘strumenti’ di cui il cinema si serve scrive biografie, dispiega l’intreccio di verità e finzioni, la bellezza inquieta delle città, aiuta a vedere del vivere i suoi canestri di contraddizioni, la sua imponderabilità, evidenziandone i molteplici aspetti, a volte quelli che sottendono il grottesco o il tragico o il male senza possibilità di redenzione, o la denuncia in modo esplicito come fanno, affrontando temi diversi, Rosi e Sorrentino.

E sul cinema si riverbera l’interesse di Flavia verso il paesaggio. Penso che sia stato “il punto di caduta gravitazionale del suo percorso” e lo fa nel descriverlo di volta in volta in un modo che dona un narrare intriso di cultura autentica. Flavia assorbe, cita, amplia, riattualizza creando un campo mentale dinamico e visivo anche, capace di parlare a ciascuno. Trasversale e raffinato il lessico pari a quello di un bravo letterato. Lontano quindi anni luce da quello che Calvino in Lezioni Americane chiamava “peste” la terribile malattia che si era impossessata del linguaggio. Una rarità. E lo conferma questo libro.

Nel restituirci un universo polifonico e seduttivo del cinema, Flavia Schiavo ne dischiude identità segrete donandoci un libro che è bello, dando a questo aggettivo la profondità polisemica che le è propria. E per questo va letto. Per chiarirne il perché io penso occorra anche dire di lei. Su lei e su quegli anni di un ‘lontano’ indietro? Che l’hanno resa tale. In modo intimamente partecipato, Flavia parla come scrive e viceversa. Un dire che ammorbidisce la razionalità, pur necessaria, e raro forse perché raro è evitare di perdere la libertà della parola orale. Mi evoca con il Pascal de l’Esprit de Finesse, anche Matisse per la ricchezza espressiva pari a quella della grande musica. E del resto in lei l’unità del sapere è imprescindibile base, sicché è dal fare dialogare in modo paritario tutti i saperi che in lei si generano i principi fondativi del pensare, dello scrivere, dell’agire. Una triade mirabile che mostra la fecondità di un tale nutrimento. Me lo aveva in parte svelato la sua presenza nella Scuola di Specializzazione in Arte dei Giardini, Progettazione e Assetto del Paesaggio, nel Corso universitario di Storia del Paesaggio che allora seguiva lo svolgersi didattico. E subito mi aveva interessato la particolarità del suo volto. C’era con la curiosità un ché misto a ebollizione immaginativa e allo stesso tempo una sorta di un candore che rimandava a quello dei bambini non ancora toccati dai pre-giudizi degli adulti. Ed entrambi nel suo bel viso le mantiene ancora.

Mi aveva subito colpito l’aria del volto e degli occhi intrisi da una sorta di un sognante pieno di interrogativi. Ascoltava con l’intero suo essere mentre agiva la mente costruendo intelligenti riflessioni, come quando – lo ricordo ancora – evidenziò l’inesistenza dei cosiddetti ‘non luoghi’, essendo anch’essi creati dalla miscela di bene e male che è l’essere umano. E già dimostrava lo slittamento rispetto al modo di essere della sua propria disciplina, solitamente intesa come campo chiuso in cui tutto origina dalla norma da seguire, e così dicendoci Flavia della sciagurata scomparsa di una critica libera, fertilizzata dall’entrare e uscire nei diversi saperi, ad opera di un virus nefasto quale lo specialismo, nei cui confronti con continuità ho esortato ed esorto a riflettere, e questa esortazione a la mette in moto il libro scritto da Flavia.

Mi aveva subito colpito l’aria del volto e degli occhi intrisi da una sorta di un sognante pieno di interrogativi. Ascoltava con l’intero suo essere mentre agiva la mente costruendo intelligenti riflessioni, come quando – lo ricordo ancora – evidenziò l’inesistenza dei cosiddetti ‘non luoghi’, essendo anch’essi creati dalla miscela di bene e male che è l’essere umano. E già dimostrava lo slittamento rispetto al modo di essere della sua propria disciplina, solitamente intesa come campo chiuso in cui tutto origina dalla norma da seguire, e così dicendoci Flavia della sciagurata scomparsa di una critica libera, fertilizzata dall’entrare e uscire nei diversi saperi, ad opera di un virus nefasto quale lo specialismo, nei cui confronti con continuità ho esortato ed esorto a riflettere, e questa esortazione a la mette in moto il libro scritto da Flavia.

Solitamente sono le quarte di copertina a raccogliere le informazioni sull’autore. Una sintesi necessariamente breve, e quindi insufficiente. Inizio dal dire che il suo magistero universitario si esplica nel corso di laurea in Architettura Urbanistica e Scienze della Città, e presso il Dottorato di Ricerca in Arti, Architettura e Pianificazione, del cui Collegio fa parte. E se accade che il suo vedere registi che pur diversi si soffermano su un medesimo aspetto, riesce a farvi cogliere ‘modelli’ alternativi, con qualcosa in più che avverto ma che non so ancora ben spiegare. Potrei azzardare dicendo che nasce anche dal suo ininterrotto cercare, migliorare se stessa, ma occorre al mio comprendere un tempo ancor più ‘spazialmente esteso’ per chiarire cosa sia. Avviene anche con autori diversissimi accomunati dalla maestria di denudare il male che abita nei recessi inquietanti dell’animo, come in Gomorra di Saviano. Non credo di sbagliare affermando che in lei l’insistere su temi che particolarmente le interessano come il cinema nel suo rapporto con l’architettura ma anche con la fotografia, senza mai eludere l’apporto di altri diversi linguaggi, non è mai ripetitivo bensì occasione per imparare, per studiare e per poter comunicare a sé e a chi la legge qualcosa di nuovo sempre.

Ma da dove gli viene tutto questo? Quale è il suo retroterra? Il primo, l’ambiente che trova aprendosi al mondo e alla vita. Le chiedo su esso, e quanto narra ha il sapore di una meravigliosa sorgiva che conferma quanto di lei ho colto. Ed è appunto in questo ambiente la sorgiva. Brulicante di stimoli e cultura, privo di steccati che mortificano la conoscenza separandola. Due i riferimenti fondamentali. Ninetta, sorella della madre, e il padre. La zia è una letterata. Parla latino, greco e francese, le legge storie e le apre la sua grande biblioteca. Una immersione totale per Flavia che legge di tutto, scoprendo via via la meraviglia che hanno le parole di dischiudere mondi straordinari per il loro aprire i territori diversi del sapere. Determinante diviene il rapporto con quella cultura europea che fin dalle prime letture è stata seme generativo, di una precoce consapevolezza anche.

Ingegnere, anch’egli dotato di un vedere olistico, il padre le instilla la passione per il dialogo, per il ragionamento spinto “oltre”, privo di quella vis prevaricante che spesso punta a sconfiggere l’avversario, per l’architettura (attraverso il racconto, i libri e in età maggiore le visite in cantiere con lui), e per il viaggio, nonché per la musica classica, come per l’arte, non solo classica, ma per quella contemporanea.

In breve, un’infanzia quella di Flavia abitata dal fuoco che Prometeo ha rubato agli dèi. «Una avventura in un paradiso senza fine» dirà di essa. Tra i tanti doni, offerti con garbo e con la gioia del gioco l’incontro anche con le Avanguardie del XX secolo. Contribuisce – mi dice –

«uno zio trasferito in America, che fece una grande carriera come pubblicitario; lavorando per Kaufmann, questo zio ebbe modo di relazionarsi con Frank Lloyd Wright, proprio mentre quest’ultimo stava progettando la Casa sulla Cascata; anche in tal senso la figura del grandissimo architetto americano, mi arrivava attraverso “le storie” dello zio d’America, pubblicitario, che ne parlava, nelle sue bellissime lettere, sia esaltando le qualità della progettazione, sia narrando piccoli aneddoti divertenti».

Emerge dal raccontare di Flavia la figura del padre:

«oltre ad essere un conoscitore di arte e letteratura, era un sognatore e un uomo retto e governato da una etica profonda. Questo imprinting ha trasferito in me quelli che definisco grandi valori, tra essi l’onestà e il dubbio, intesi come virtù intellettuali. Parlavamo, con mio padre, spesso di cinema e di concetti importanti e complessi, tra questi la Libertà. Lui diceva che la “nostra libertà”, quella che tutti dovremmo introiettare, finisce dove inizia la libertà degli altri… questo senso del limite, tradotto in valore politico e collettivo, l’ho portato sempre con me ed è stata linfa vitale nella mia formazione e nella mia crescita come donna».

Un ambiente quindi generatore di fioriture. È il suo primo genius loci, che nel tempo diventa – mi dice Flavia

«immagine importantissima per me, sia come studiosa che come viaggiatrice, o come chi ha attraversato e attraversa la città, sentendola profondamente in sé. Oltre alla sua matrice romana, questo concetto ha avuto modo di toccarmi in modo diverso quando ho studiato gli scritti di Christian Norberg-Schulz, in particolare il volume, Genius Loci. Paesaggio Ambiente Architettura, del 1979, o di vedere un film importante per me, The Draughtsman’s Contract (I misteri del giardino di Compton House) di Peter Greeneway, un’opera secondo me colossale, del 1982, che contiene al proprio interno mille magie inestinguibili: da un lato il mistero del luogo, il rapporto fluido e profondo Natura/Cultura, la possibilità di indagarlo attraverso l’osservazione e il disegno, la consapevolezza di quanto il luogo stesso sia germinativo e inesauribile… e la coscienza che da sola la visione razionale non conduce alla restituzione della complessità mobile del luogo, per quanto circoscritto esso sia. Il luogo, quindi, nasce e si definisce imperfettamente, attraverso un lento e strutturato processo di riflessione e consapevolezza che vive di cultura, poesia, mistero, studio, ma pure di autocritica e di responsabilità civica e politica, qualità cardine per architetti e urbanisti che, sempre, devono misurarsi con il limite che il luogo stesso impone, e soprattutto con le persone che vivono e abitano quel luogo. In tal senso oltre ad alcuni architetti e autori che hanno portato avanti questa linea profondamente sensibile ed etica, tra cui J. Jacobs o D. Dolci, ha avuto per me grande importanza lo studio della filosofia, in sintesi, i lavori di alcune autrici come Hannah Arendt o ancor più, come la spagnola Maria Zambrano (per il concetto di “persona”), che sono state centrali per la mia riflessione».

Fioriture quindi le dona sin da piccolissima la famiglia. Si aggiungeranno nello snocciolarsi del suo percorso di vita quelle date da avvenimenti’ importanti perché sprigionatori di energia intellettuale. E Flavia li accoglie come se il suo sguardo interiore li avesse sin dall’infanzia attesi, e con la prepotenza delle cose ‘belle’ la loro luce acquista a mano a mano il valore di uno spazio sacro. «Lo amo» – mi dice – quando rispondendo a una mia domanda si sofferma un attimo su Louis Kahn il cui “sublime progettare” ne è pregno. Una formazione ricca di lievito dunque la sua, e ad essa si deve il costituirsi di questo lessico così mirabile, creatore anch’esso come quello dei registi, di paesaggi fisici e mentali. Viene da lontano, da bambina dice, rispondendo alle mie domande – e con i libri l’amore anche per il cinema. Abbeverandosi di entrambi, e mi baso non solo da quanto mi dice, ma conoscendola da tempo, lo faceva liberamente e ascoltando e assecondando la voce del suo intimo sin da allora era l’incontro con la singolarità dello scrivere che lasciava semi in lei. Con Pasolini, Vittorini, Parise, Calvino, Kundera, e Whitman, spesso in sottofondo come in Manhatta, ci sono, in intreccio fecondo, le filmiche e le fotografiche, le letterarie, in questo libro scrittori di altri saperi: Agamben, Siti, Marc Augé, Giorgio Caproni, Fofi, Umberto Eco, Giancarlo De Carlo, Kevin Linch. E anche loro con i registi ci dicono, esplicitamente alcuni, molto meno altri preferendo lo scavo dell’invisibile, di ripensare il mondo sempre più popolato e sempre più disuguale, con l’apporto di tutti e con azioni di governo adeguate.

Fioriture quindi le dona sin da piccolissima la famiglia. Si aggiungeranno nello snocciolarsi del suo percorso di vita quelle date da avvenimenti’ importanti perché sprigionatori di energia intellettuale. E Flavia li accoglie come se il suo sguardo interiore li avesse sin dall’infanzia attesi, e con la prepotenza delle cose ‘belle’ la loro luce acquista a mano a mano il valore di uno spazio sacro. «Lo amo» – mi dice – quando rispondendo a una mia domanda si sofferma un attimo su Louis Kahn il cui “sublime progettare” ne è pregno. Una formazione ricca di lievito dunque la sua, e ad essa si deve il costituirsi di questo lessico così mirabile, creatore anch’esso come quello dei registi, di paesaggi fisici e mentali. Viene da lontano, da bambina dice, rispondendo alle mie domande – e con i libri l’amore anche per il cinema. Abbeverandosi di entrambi, e mi baso non solo da quanto mi dice, ma conoscendola da tempo, lo faceva liberamente e ascoltando e assecondando la voce del suo intimo sin da allora era l’incontro con la singolarità dello scrivere che lasciava semi in lei. Con Pasolini, Vittorini, Parise, Calvino, Kundera, e Whitman, spesso in sottofondo come in Manhatta, ci sono, in intreccio fecondo, le filmiche e le fotografiche, le letterarie, in questo libro scrittori di altri saperi: Agamben, Siti, Marc Augé, Giorgio Caproni, Fofi, Umberto Eco, Giancarlo De Carlo, Kevin Linch. E anche loro con i registi ci dicono, esplicitamente alcuni, molto meno altri preferendo lo scavo dell’invisibile, di ripensare il mondo sempre più popolato e sempre più disuguale, con l’apporto di tutti e con azioni di governo adeguate.

Il racconto è soggettivo e non tematico, possedendo una libertà che espunge norme e codificazioni capaci soltanto, imprigionando il pensiero, di inficiare negativamente l’interpretazione fatta di una storia che Flavia declina tramite modalità specifiche e differenziate, mettendo in luce cose non esplicitamente espresse: il confine, il progresso tra esse. L’attraversamento è sua attitudine anch’essa e l’asseconda quindi come gli autentici ricercatori il cui percorso ha a che fare con essa e penso che il suo cercare sin da bambina il cinema e la letteratura nasca da essa, e acquisisce così orecchio e con esso il nascere di quello che diverrà il duplice binario del suo percorso: cultura verbale e cultura visiva. Il cinema li possiede entrambe. E dentro il cinema una molteplicità di paesaggi che tutto raccolgono: città, territori, contesti, ambienti, esseri umani e animali anch’essi tristi nelle rappresentazioni di Ciprì e Maresco.

Sono valori e nel loro insieme ci dicono della volontà di questo libro e dei registi di cui si narra di catturare ciascuno l’anima del mondo che tramite il processo trasformativo diventano anime del mondo, molteplici, diverse, per la soggettività diversa di ciascun interprete. Ma quali questi registi? Molti i citati – tra i quali Moretti, Fellini, Sorrentino di cui è comunque sempre chiarito il loro senso performativo. Quattro quelli in cui sosta la sua attenzione esplicitando il polimorfismo generato dalla loro visione. Molteplice essendo l’insieme che significano necessariamente plurimo e diverso. In bilico tra azione e trasformazione, l’interscambio tra cinema e fotografia è tema di un intero capitolo. Sei i registi tra i quali, con i loro corti, tre fotografi dell’avanguardia: Paul Strand e Charles Sheeler, anche pittore, registi con Manhatta dei primi anni Venti e Atget che restituisce una Parigi, in trasformazione morfologica dopo quella Hussmanniana.

E ora riandando a quando Flavia seguiva il Corso di Storia del paesaggio anche i suoi occhi avevano una particolare trasparenza. Andavano ben oltre il guardare, come il suo volto. C’era in entrambi un ché di candore singolare, essendo pregno di immaginazione come quello dei bambini che liberi vagano in un mondo in cui il reale del quotidiano intreccia un invisibile che si colora di magia, come quella di Chagall. E il suo dire, già allora, decenni addietro, possedeva una profondità di pensiero intensa a tal punto da rimandarmi a una constatazione personale di Philip Roth: Era quanto di meglio la vita avesse da offrirmi. Già allora vibrava per ritmo, musicalità, densità. Per la messa a nudo di un rapporto, a volte perplesso e interrogativo, col mondo.

Non ho mai pensato che un volto pur se espressivo di intelligenza, possa anche essere veritiero di sentimenti che toccano l’esistenziale intimo, tranne qualche raro caso. Ebbene, avviene con Flavia. Questo suo sé si apre al verbo e al visivo dei racconti dei registi, anticonvenzionali anch’essi, le cui voci attraverso i loro film insieme alla sua sono l’orchestra di questo libro. Occorre per comprenderne appieno il valore farne esperienza leggendolo con l’attenzione che merita, elaborando le visioni che lo attraversano e ragionando su esse e su se stessi, come fa ad esempio Nanni Moretti nell’attraversare lo spazio (ad esempio in Caro diario, del 1993). Tranne qualche caso, come avviene analizzando New York, Parigi e Manhattan, il rapporto con la città, il contesto, il territorio lo si deve prevalentemente cercare in quell’invisibile che chiede di essere anche con fatica scoperto.

Una forza empatica intensa hanno le immagini dei film di Pasolini sui quali in particolare sosta il mio sguardo, unitamente a quelli di Ciprì e Maresco. Molto più che di altri, sono non solo lui, ma anche noi. Ci riconosciamo. E li definisce ‘Antropologi per caso’ dando il titolo alle pagine che li esplorano. Non è la loro una intenzionalità scientifica e accademica, ma accostamento, scavo profondo, autentico, permeato del sé, della cultura che permea la società a cui guardano. Pagine quelle che ci dicono della singolarità del loro ‘come’ pregne di significanza. A me sembra esplicito lo spartiacque da altri libri su cinema e architettura. In esse tutto è a fondo meditato, sicché non c’è cosa che non sia corrispondente e per questo necessaria. Si guardino ad esempio le citazioni. Che altro avrebbe potuto scegliere Flavia se non Poesia in forma di rosa per Pasolini per il quale come Benjamin, pur con un vissuto diversissimo, stare nelle cose significa attraversarle?

Mi soffermo ora su quei registri la cui filmografia ha un rapporto stretto con l’umano reale animato dai marginali e viene fuori così la malattia che come un cancro non cessa di estendere le sue metastasi, e accomuna tutti i Sud del mondo, sicché, pur nelle diversità implicite, Palermo e Roma, i luoghi di questi registi ne sono metafora. Sono Pasolini e il sodalizio, ancora non disgiunto, Ciprì/Maresco.

Quattro i capitoli che forgiano la narrazione del primo – la città tra forma e memoria/ leggere la forma/scrivere la forma/rivoluzione percettiva – e i loro titoli come quello che dà il loro incipit subito trasmettono, contenuto e senso: le periferie, cosa e chi le genera – il modello borghese, che imposto o il tendere ad esso genera un tragico genocidio culturale (tra il 1961-63 Accattone, Mamma Roma, La Ricotta, seguiti nel ’69 da Porcile), l’orrore del potere nel 1975 in Salò, postumo, o Le 120 giornate di Sodoma. Sta con gli ultimi Pasolini: i marginali, i diversi, gli umili, i poveri, tutti non accettati.

Li ama come ama la terra e mi rimanda a Leonardo Ricci se penso agli architetti. Allievo di Longhi, i suoi sono occhi di pittore ed è con essi che si accosta alla vita e all’arte e poi al cinema. Scopre, sperimenta e poi rinnega e il rinnegare è in lui bisogno ineludibile. Borghese, si rinnega. Cristiano sì, ma al modo dei primitivi. Le contraddizioni sono sostanza del suo essere e vivere che si srotola in un quotidiano esistenziale fatto di costante autoanalisi che non espunge l’autocritica. Mette in crisi la sua filmografia che si apparenta con metafora e metafisica (leggasi Fofi), laddove Flavia vi vede piuttosto i rimandi a Bruegel, Caravaggio, Bacon e a letterati come Rabelais, Rimbaud, Celine. E ancora l’entropia e l’uso della reiterazione spesso fulcro narrativo.

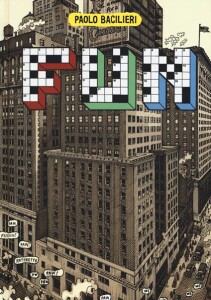

Forti le consonanze con Ciprì e Maresco, ma l’antiurbano crea uno spartiacque. Li distingue la ricerca di quale ‘ruolo’ dare al proprio autentico vivere. Saranno liberi e indipendenti e questo è quanto ci dona il loro cinema di singolare specificità per l’amicizia che stringono con la città. Ne mettono a nudo il reale. Cruento, dilaniato, genera un’umanità “perduta e perdente”, che molto dice anche sull’oggi. Il grottesco, a volte, la esprime come nel memorabile corto Pietro Giordano sepolto vivo, come nel ventre della balena e da essa, pur essendo un duetto di cui mancano le figure, viene fuori la voce. Ecco un esempio di un capovolgimento di prospettiva; ecco l’anticonvenzionale alle cui fonti approda Flavia non con un balzo improvviso ma attraverso un lungo percorso-processo.  Parlano di Palermo, Ciprì e Maresco, di Roma Pasolini. Pur nella loro specificità sono le città del sud del mondo, e il rimando in me va al Graphic novel di Bacilieri, in cui Milano sembra identificarsi con Palermo. E di Flavia il narrare è talmente leggero e profondo, rapido e lento, se necessario a volte molteplice anche, nello svelarci il caos magmatico della realtà, ne chiede con la voce la lettura. Possiede il loro cinema una comune necessità che rimanda a corrispondenze dense e ci dice della tragicità di un reale senza tempo. E si tramuta, per questo, in bellezza che Flavia illumina con partecipata, solidale ‘durezza’, da intendere come essenzialità della parola che racconta di un dolore che dovrebbe indignare non solo questi tre registi, ma ciascuno di noi, e quindi anche gli architetti tutti, quelli dentro e fuori dell’Università, il cui lungo silenzio è equivalso a dare un contributo nefasto al formarsi e proliferare di questo dolore che nasce da ferite drammatiche. Narrano quindi insieme cinema e Flavia che significa umano, in un mondo in cui già Hannah Arendt vedeva la mancanza di entrambi: l’uomo senza mondo e il mondo senza uomo.

Parlano di Palermo, Ciprì e Maresco, di Roma Pasolini. Pur nella loro specificità sono le città del sud del mondo, e il rimando in me va al Graphic novel di Bacilieri, in cui Milano sembra identificarsi con Palermo. E di Flavia il narrare è talmente leggero e profondo, rapido e lento, se necessario a volte molteplice anche, nello svelarci il caos magmatico della realtà, ne chiede con la voce la lettura. Possiede il loro cinema una comune necessità che rimanda a corrispondenze dense e ci dice della tragicità di un reale senza tempo. E si tramuta, per questo, in bellezza che Flavia illumina con partecipata, solidale ‘durezza’, da intendere come essenzialità della parola che racconta di un dolore che dovrebbe indignare non solo questi tre registi, ma ciascuno di noi, e quindi anche gli architetti tutti, quelli dentro e fuori dell’Università, il cui lungo silenzio è equivalso a dare un contributo nefasto al formarsi e proliferare di questo dolore che nasce da ferite drammatiche. Narrano quindi insieme cinema e Flavia che significa umano, in un mondo in cui già Hannah Arendt vedeva la mancanza di entrambi: l’uomo senza mondo e il mondo senza uomo.

Ma non sortisce effetto alcuno, occorrendo cambiamenti radicali e al massimo livello coinvolgenti, un capovolgimento del cannocchiale in contesti irrimediabilmente malati dove si radicano le periferie di tutto il mondo costituendosi in un quotidiano che intreccia valenze plurime: storiche, sociali, materiali, immateriali. Non posseggono la leggerezza e quindi non possono volare «nel regno della magia in cui ogni mancanza sarà risarcita», come ad esempio ancora negli anni Settanta, prima di essere distrutti nei loro valori dall’innamorante della città borghese, e in essa riversandosi, facevano i contadini creando i loro tesori nascosti nei posti più impensati. Sono i film di Ciprì e Maresco a dircelo e anche quelli di Pasolini che ancor più sollecita a riflettere sul feroce occultare del perbenismo borghese.

Come l’autrice di questo libro non posseggono ideologie, né adeguamento all’ordine. Potentemente liberatorio il loro vedere, vivono di libertà autentica. Refrattari di qualunque astrazione priva del timbro umano, nel dirci di una umanità non comunitaria, marginalizzata e marginale, degradata, ferita, infelice, il loro essere ‘operai del sociale’, possiede spesso la forza anticipatrice della grande arte. In alcuni casi colgo l’apparentamento con i poeti di Majakovskij. E in ciascuno di essi implicita e diversamente espressa la militanza politica che in Pasolini nutre, con la denuncia, l’anelito a un mondo migliore fatto di città e territori e paesaggi in cui possa abitare la fioritura, in cui l’umanità che le popola rimandi a quel prodigio di polvere di stelle che si trasforma in coscienza.

Le riflessioni che vengono dallo scritto di Flavia sono molte e molteplici. E tra esse, ampliando volutamente a dismisura lo sguardo sulla periferia, lo è anche quella parte di mondo indicata ‘terza’, e in questo caso ancor prima della cecità voluta perché nata dal rifiuto di vedere, c’è la terribile istanza di depredare gli altri per arricchire se stessi: il cosiddetto compiacimento chiamato l’Occidente civile di cui questo grande friulano scorgeva i pericoli del suo pensare e agire, centrati sulla realtà e non sul reale che è il quotidiano della vita.

Semi lontani, ma pur essi semi erano in modo, a mio parere, già palesi nel Seicento per il quale l’interpretazione storiografica, conformata e omologata, ha solo ‘osannato’ senza mai rovesciare il cannocchiale. Nobili e clero i borghesi vincenti di allora. La retta che distrugge non soltanto interviene nel contesto medievale cancellandone le connessioni strutturali e comunitarie, ma definitivamente rinnega accentuando una marginalizzazione i cui effetti disastrosi sono visibili oggi. Una cecità programmata quella della retta. Nega il reale creando ambiti di scarto, di segregazione, e lo fa ancora oggi in quasi tutte le città del mondo.

Dialoghi Mediterranei, n. 59, gennaio 2023

_____________________________________________________________

Antonietta Iolanda Lima, architetto, già professore ordinario di Storia dell’Architettura presso l’Università di Palermo. Sostenitrice della necessità di pensare e agire con visione olistica, sua ininterrotta compagna di vita, è quindi contraria a muri, separazioni, barriere. Per una architettura che sia ecologica, sollecita il rispetto per l’ambiente e il paesaggio, intrecciando nel ventennio ‘60-‘70 l’elaborazione progettuale, poi dedicandosi alla formazione dei giovani. Ad oggi continua il suo impegno a favore della diffusione della cultura e di una architettura che si riverberi positivamente su tutti e tutto: esseri umani, animali, piante, terra; perché la vita fiorisca. Promotrice di numerose mostre ed eventi, è autrice di saggi, volumi e curatele. Tra essi, qui si ricordano: L’Orto Botanico di Palermo, 1978; La dimensione sacrale del paesaggio, 1984; Alle soglie del terzo millennio sull’architettura, 1996; Frank O. Gerhy: American Center, Parigi 1997; Le Corbusier, 1998; Soleri. Architettura come ecologia umana, 2000 (ed. Monacelli Press, New York – menzione speciale 2001 premio europeo); Architettura e urbanistica della Compagnia di Gesù in Sicilia. Fonti e documenti inediti XVI-XVIII sec., 2000; Monreale, collana Atlante storico delle città Europee, ital./inglese, 2001 (premio per la ricerca storico ambientale); Critica gaudiniana La falta de dialéctica entre lo tratados de historia general y la monografìas, ital./inglese/spagnolo, 2002; Soleri; La formazione giovanile 1933-1946. 808 disegni inediti di architettura, 2009; Per una architettura come ecologia umana Studiosi a confronto, 2010; L’architetto nell’era della globalizzazione, 2013; Lo Steri dei Chiaromonte a Palermo. Significato e valore di una presenza di lunga durata, 2016, voll. 2; Dai frammenti urbani ai sistemi ecologici Architettura dei Pica Ciamarra Associati, 2017 (trad.ne inglese, Londra e Stoccarda, Edit. Mengel; Bruno Zevi e la sua eresia necessaria, 2018; Giancarlo De Carlo, Visione e valori, 2020; Frugalità Riflessioni da pensieri diversi, 2021. Il suo Archivio è stato dichiarato di notevole valore storico dal Ministero dei Beni Culturali.

______________________________________________________________