Una carretta o una lancia, un gommone: non importa non è una nave sicura, sono teste, tante teste, una, due, dieci, venti, trenta o anche sessanta, sono stipati, compressi, pigiati, ammucchiati, deformati, sembrano animali, non c’è spazio, la carretta va avanti in attesa della terra o forse di un onda che la sommergerà. Un’immagine mentale, quella descritta, generata dalla mente immaginale, l’elaborazione di un’informazione visiva la quale genera configurazioni complesse caratterizzate dalla stessa informazione proveniente dal mondo fenomenico (cfr. Bianca 2009: 17) , o in molti casi fornita malauguratamente da quelli che definiamo mass media, i quali veicolano immagini informative parziali e fortemente connotate da un accanito e spesso scadente pietismo. Una certa pornografia del dolore sembra permeare le notizie corollate da foto e video che non aggiungono nulla alle informazioni se non suscitare una impressione forte e sconcertante, che fa leva su un immane numero di sordidi dettagli, immondi, avvilenti, che riducono la dignità a brandelli, toccando nell’intimo chi osserva, propagando e suggestionando nelle menti di chi osserva solo immagini di morti annegati.

Foto di uomini e donne spiaggiati come se fossero manichini abbandonati in un magazzino, in fila come se fossero pecore da transumare dalla barca ai centri di accoglienza, bimbi in fuga dalla guerra aggrappati con le loro piccole manine alle braccia di genitori spauriti più di loro. È deantologicamente onesto o è forse un abuso? L’opinione si divide tra chi urla che non pubblicare scatti o video equivale a ignorare, a non osservare e restare silenti dinanzi all’orrore e chi crede che l’orrore sia insito proprio nelle immagini e per non ledere la dignità del soggetto ripreso sia bene occultare.

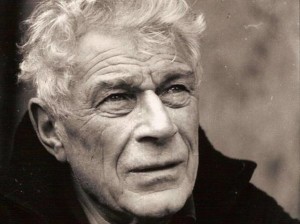

Eppure esiste un testo scritto nel 1975 ed oggi tornato all’attenzione per commemorare la recente scomparsa di uno dei due autori, il critico d’arte John Berger, che presenta l’argomento migrazione senza sbraiti, senza visioni violente tese a impressionare vacuamente chi osserva, ma piuttosto composte e dense di un’umanità timida del proprio dolore ma forte nel desiderio di vivere e trovare ciò che si cerca altrove. Stiamo parlando del volume il Settimo uomo (Contrastobooks, 2017, Roma, trad. it. M. Nadotti), una versione rivista ed aggiornata contenente una nuova introduzione scritta da Berger e una postfazione di Pietro Bartolo, medico chirurgo responsabile del presidio sanitario e del poliambulatorio dell’ASP di Palermo, con una grande esperienza in fatto di migranti e sbarchi clandestini acquisita durante il ruolo di responsabile del gabinetto medico dell’aureonatica di Lampedusa e in ufficiale sanitario delle isole Pelagie.

Artista a tutto tondo e noto nel campo letterario e poetico, nel settore giornalistico, sceneggiattore cinematografico, saggista, grande romanziere che amava definirsi non naratore ma storyteller, quella di Berger è una scelta ben mirata nell’autorappresentazione del sé: lo storyteller, per definizione colui che costruisce la narrazione, è differente dal narratore. Lo scopo di tal figura, attualmente in voga in ambito narratologico e mutuato nelle discipline economiche, retoriche, pedagogiche e sociologiche, è quello di costruire narrative, universi di storie dotate di senso mentre instaura con i propri referenti una relazione. Non vuole raccontare o informare ma coinvolgere attivamente l’astante, costruire con esso una connessione in cui genera una narrativa, dotata di significati e spesso connotata da valori esperenziali personali e il cui soggetto è in grado di riconoscersi. In tal senso lo storyteller utilizzerebbe una metodologia orientata e finalizzata alla promozione di valori ed idee, influenzando socialmente i soggetti coinvolti nel processo. In effetti John Berger con i propri lavori ha influenzato, positivamente, il gusto e la percezione visiva di un’intera generazione attraverso le narrazioni relative alle produzioni artistiche, cinematografiche, pittoriche. Ricordiamo tra le sue innumerevoli pubblicazioni: Questioni di sguardi (Il Saggiatore, 1998), il romanzo G che nel 1972 gli valse il Book Prize (Neri Pozza, 2012), la raccolta di saggi Sul disegnare (libri Scheiwiller, 2007), lo studio Capire una fotografia (Contrasto, 2014) e i testi illustrati Il taccuino di Bento (con i disegni dello stesso Berger, Neri Pozza 2014) e Smoke (con Selçuk Demirel, Il Saggiatore, 2016).

Ad accompagnare l’analisi, nel testo sopracitato, sono le foto di Jean Mohr, classe 1925, una formazione di economista e scienze sociali e un corso di pittura all’Académie Julien di Parigi. Nel 1952 debutta come fotografo e nel 1955 inizia a pubblicare le sue opere. Inizia a lavorare assiduamente per organizzazioni come l’UNHCR, la Croce Rossa, l’ UNRWA e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, l’Alto Commissariato per le Nazioni Unite per i rifugiati, e molte altre. Risale al 1978 la prima collaborazione con John Berger con A Fortunate Man: the story of a country doctor, nel 1978 alla Photokina di Colonia, una grandissima fiera della fotografia di Francoforte, riceve il Premio per il fotografo che più si è impegnato per la causa dei diritti dell’uomo con la mostra “Travail et Loisir”. Si annovera anche una collaborazione con Edward Said, padre dell’Orientalismo, nel 1986 con After the last sky. Tra John Berger e Jean Mohr sono nati inoltre i seguenti lavori: Another Way of Telling. A possible theory of Photography (1982). Uno dei migliori fotografi di quella che può definirsi «fotografia umanista» grazie al perfetto «equilibrio tra sensibilità e rigore, emozione e riflessione, arte e documento che traspare dalla sua opera» [1]. «Di Jean Mohr si dice spesso che è un osservatore, preciso, realista, misurato, calmo e rassicurante allo stesso tempo. Tutte qualità che gli hanno permesso di sviluppare uno stile classico, sobrio e pudico. In un’epoca in cui un certo pathos ha la tendenza ad invadere i reportage umanitari, il ritegno di cui dà prova è una qualità che non può non mettere in evidenza» [2].

Il titolo Settimo Uomo allude ad una poesia dell’ungherese Attila József, uno dei più importanti poeti ungheresi del ventesimo secolo rinominato il poeta proletario per via della coscienza di classe che richiamava il dramma umano del suo popolo. Contemporaneamente il Settimo uomo allude a un dato statistico figurante come incipit dello stesso libro: «In Germania (e in Gran Bretagna) uno su sette lavoratori manuali è un immigrato. In Francia, Svizzera e Belgio circa il 25 per cento della forza lavoro industriale è straniero», John Berger spiega, come se fosse un economista, il modo in cui il capitalismo funzionava negli anni settanta, ne presenta i dati, li incrocia e crea percentuali, mostra mappe cartografiche, vaglia i rapporti di forza che spingono il potenziale migrante a lasciare la propria terra in favore di un’altra ove manca la manodopera, descrive la condizione di sottosviluppo di alcuni Paesi e spiega come il capitalismo di quelli industrializzati tenga sottoscacco questi ultimi, analizza la lotta di classe, le disuguaglianze sociali con l’inevitabile naturalizzazione del migrante, la cui accezione non è quella corrente ma piuttosto intesa: «[...] come un complesso di funzioni all’interno di un sistema sociale. E a meno che non si reintroduca il concetto di uguaglianza tra uomini, non potrà mai essere visto come qualcosa di più».

Straordinariamente, leggendo Berger, emergono dal rimestio delle coscienza le parole di Abdelmalkek Sayad, il sociologo francese che ne La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato si è avventurato nell’analisi dell’esodo algerino, decostruendo la prospettiva etnocentrica che vedeva, attraverso la prospettiva economica, l’immigrazione come un mero spostamento di forza lavoro scevro da ulteriori implicazioni come, ad esempio, il forte impatto culturale, i sottili meccanismi psicologici, il carico bagaglio emozionale che porta con sè. Oltre le argomentazioni economiche simili, il testo di Berger vaticina molte delle intuizioni di Sayad che appare come un libro profetico dato che il testo qui illustrato verrà pubblicato negli anni settanta mentre il testo di Sayad vedrà la luce negli anni novanta, anche se a onor del vero dobbiamo rendere noto come le osservazioni del sociologo francese inizino a svilupparsi proprio in quegli anni. Resta che entrambi a distanza di chilometri e con soggetti di studio differenti – uno analizza una migrazione interna all’area europea fortemente limitata negli anni e il cui scopo è quello di raccogliere denaro per il reimpatrio, mentre l’altro analizza un esodo di massa ovvero uno spostamento transnazionale il cui scopo si evolve con gli anni e diviene insediamento nel nuovo Paese – ambo le parti rilevano i medesimi disturbi psicosomatici, tra cui quella che il sociologo definiva come individuazione del corpo.

Ricordiamo come per Sayad lavoro e immigrazione siano stati consustanziali, come i migranti sviluppino un’attenzione monomaniacale e patologica verso il lavoro, come la loro stessa essenza e il loro esistere trovi ragione in esso. A leggere bene, stessa morbosità è evidente nel testo di Berger, il quale arriva a teorizzare che il ruolo del migrante è un eterno ritorno, sempre simile a se stesso, un ruolo imperituro, ciclico, che di volta in volta viene rivestito da un diverso soggetto ma sostanziato dall’unica ragione d’essere ovvero il lavoro: «[…] Per quanto concerne l’economia del paese metropolitano i lavoratori migranti sono immortali perchè costantemente intercambiabili. Non nascono, non vengono cresciuti; non invecchiano, non si stancano; non muoiono. Hanno un’unica funzione: lavorare». Scrive Sayad: «[...] l’unico lavoratore a non avere altra funzione se non quella del lavoro» (2002: 272). Continuando con la corrispondenza tra i due autori riportiamo quanto il sociologo scrive a proposito del principio di individuazione del corpo, sentito ed avvertito dal migrante come automatismo, congegno ben oliato dedito alla produzione, un corpo oggettivato, spossessato, non più proprietà del soggetto ma macchinario indipendente dalla propria volontà: «[...] Dunque il lavoratore immigrato originario della società (e delle economie) del terzo mondo scopre innanzitutto l’individuazione del proprio corpo come organo o utensile di lavoro, come sede delle funzioni biologiche e come “corpo” socialmente ed esteriormente definito in termini di corpo estraneo» (2002: 271). A completare tale intuizione aggiungiamo quelle di Berger il quale nel passaggio successivo offre una descrizione esemplare di un processo di alienazione del migrante-tipo:

«Comincia ad osservarsi il braccio, come se fosse mosso da ciò che impugna e non dalla propria spalla. Pensa che sia l’acqua a pompargli il braccio. I pezzi in movimento gli spostano gli occhi, l’aria gli respira i polmoni. Dalla macchina, in certi punti, fuoriescono dei fluidi simile al liquido che si raccoglie attorno alla bocca del pesce che tolto dall’acqua, ha smesso di dibattersi. Sa che quel che sta facendo non ha niente a che vedere con quel che sa fare.Lui sa imbottire di paglia le selle. Gli è stato detto che la fabbrica produce lavatrici».

Testo meritevole non solo per le argomentazioni tecniche ed economiche qui parzialmente analizzate, per le affinità con le argomentazioni di Sayad, ma per ulteriori motivi. I coautori se da una parte tentano di realizzare un trattato sociologico impregnato di tecnicismo, dall’altro non riescono a portare a termine il loro obiettivo a causa della forte componente emozionale insita nella scrittura di Berger e delle evocazioni sentimentali richiamate dalla visione delle fotografie di Mohr, un’ impressione questa confermata dagli stessi autori i quali riferiscono che il testo era snobbato dalla comunità scientifica perchè poco aderente ai canoni scientifici.

Notiamo già dall’incipit del testo come la scrittura di Berger alterni scrittura scientifica a voli pindarici di scrittura narrativa. Non si accontenta di presentare un’attenta analisi statistica ma bensì accosta una narrazione della quotidianità di questi uomini e di queste donne che esula dall’analisi scientifica e sconfina nel territorio del narrativo, della imma- ginazione, ma si badi bene una narrazione realista. Abbiamo innanzi una scrittura trasparente accompagnata da fotografie altrettanto trasparenti. Tant’è che nella prefazione al volume Berger narra di come il testo: «Non era più un trattato sociologico (o, a un primo livello, neppure politico) ma piuttosto un piccolo libro di storie, una sequenza di istanti vissuti – proprio come quelli che si trovano in un album di fotografie di famiglia». L’autore si preoccupa di spiegare tale legame e lo rintraccia nell’esperienza migratoria: «Il libro sembra rivolgersi intimamente a chi ha vissuto lo sradicamento e la separazione delle famiglie». Per comprendere come il libro venga fruito come qualcosa di intimo, come qualcosa di appartenente alla storia familiare dobbiamo focalizzare l’attenzione sulle fotografie contenute nel libro.

La fotografia si configura da sempre come oggetto misterioso, magia che cattura le anime, oggetto sfumato, polisemico, stratificato, strumento comunicativo oppure oggetto vuoto a perdere, mera illusione, inclassificabile secondo Barthes, falsa e superficiale per Calvino. Pierre Bourdieu definisce la fotografia come arte media: «essa è pronta a rivestire tutte le funzioni a cui la richiesta sociale la determina, ma è priva di uno statuto autonomo, di quelle garanzie culturali che fanno un’arte legittima e che rendono possibile la codificazione e la trasmissione delle sue norme» (2004: 27). La fotografia non avendo uno statuto ontologico definito e per il processo meccanico di cui si avvale, un automatismo ottico-chimico, non possiederebbe le qualità intrinseche per essere definita come tale. La pratica non ha alcun bisogno di formazione dipendendo essa da un automatismo, nondimeno è possibile studiare le scelte e le inquadrature, poichè esse palesano i valori estetici di chi è dietro l’obiettivo, denunciandone i gusti, la prospettiva, i modelli culturali di riferimento, essendo la fotografia un prodotto sociale e socialmente determinato, frutto dell’ethos di classe e dell’habitus, di quel corpus di valori impliciti o espliciti che definiscono e orientano una classe sociale. Si aggiunga che «la fotografia non può essere esposta ai rischi della fantasia individuale e pertanto, con la mediazione dell’ethos, interiorizzazione della regolarità oggettive e comuni, il gruppo subordina questa pratica alla regolarità collettiva, in modo tale che la minima fotografia esprime, oltre le intenzioni esplicite di chi l’ha fatta, il sistema degli schemi percettivi, di pensiero e di valutazione comune a tutto il gruppo» (Bourdieu 2004:40).

Se da una parte la scelta risulta condizionata da una serie di valori e da una plasmazione del giudizio estetico lentamente interiorizzati dall’individuo, dall’altro è il gruppo che rispecchiandosi ne sancisce l’utilità sociale, ne accredita i valori, ne asseconda il gusto. Se poi guardiamo alle funzioni che la fotografia può assolvere, notiamo come nelle classi subalterne ad essa venga imposta una funzione di rito sociale o di solennizzazione. Cristallizzando momenti essenziali della vita, quali nascite o matrimoni, essa intensificherebbe i legami attraverso una simbolizzazione iconica, ne preserverebbe la memoria vivificandola, rinsaldando e rinnovando alleanze familiari. Non solo all’interno della dimensione individuale, essa potrebbe servire alla costruzione dell’identità fornendo al singolo una storia da cui provenire e in cui riconoscersi e riconoscere altri simili a sé.

Per i significati e le funzioni che attribuiamo alla fotografia, i migranti di oggi possono guardare al Settimo uomo come ad un album di famiglia, ove è contenuto quel corpus di valori entro cui riconoscersi, quell’incontro tra storia personale e rappresentazione di un vissuto collettivo, le fotografie soddisfano il bisogno di affermazione di individui la cui identità è sempre frantumata. Siamo di fronte a una testimonianza iconica di un passato che è anche presente perchè mentre si osserva e mentre si osserva il passato, il soggetto si riconosce comprendendo di non essere l’unico, il solo, qui sulla pellicola l’unica impressione è quella della luce che impreme sulla carta il soggetto fotografato, l’impressione è quella sul volto del migrante che guardando la foto sorride e riconosce qualcosa di familiare. Probabilmente guarda con nostalgia le foto riguardanti il distacco, la partenza, si arrabbia quando osserva le foto dei suoi simili mentre vengono ispezionati per verificarne l’idoneità, avverte un malinconico sentimento di solitudine guardando le foto del tempo libero in stanze poco ammobiliate e con le foto dei cari appese alle pareti, si riconosce in quelle dove girovaga nei momenti di relax per una città che non conosce, fantastica quando guarda quelle di un possibile ritorno. È la loro storia ed anche la nostra, forte è la presenza degli italiani all’interno del libro. In questo senso il Settimo uomo si configura come conferma e costruzione della Storia, un storia fatta dai migranti, l’autobiografia della nostra nazione.

Dialoghi Mediterranei, n.25, maggio 2017

Note

[1] Citazione dal catalogo della mostra fotografica: «Con le vittime della guerra fotografie di Jean Mohr», organizzata dal Musée dell’Elysée, Losanna, in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri, dal 23.08-26.10.2014 al Landesmuseum Zürich, consultabile all’indirizzo: https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/it/documents/aktuell/agenda/20140823-krieg-aus-der-sicht-der-opfer-photographien-jean-mohr_IT.pdf

[2] Ivi

Riferimenti bibliografici

Bianca M. L. (2009), La mente immaginale. Immaginazione, immagini mentali, pensiero e pragmatica visuali, Franco Angeli, Milano.

Bourdieu, P. (2004), La fotografia. Usi e funzioni sociali di un’arte media, Guaraldi, Rimini.

Sayad A. (2002), La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, pref. di P. Bordieu, Cortina editore, Milano.

___________________________________________________________________________________________

Annamaria Clemente, giovane laureata in Beni Demoetnoantropologici presso l’Università degli Studi di Palermo, è interessata ai legami e alle reciproche influenze tra la disciplina antropologica e il campo letterario. Si occupa in particolare di seguire autori, tendenze e stili della letteratura delle migrazioni.

________________________________________________________________