di Giovanni Piazza

Giovanni Piazza, nato a Marsala nel 1892, aveva 23 anni e frequentava l’Istituto Orientale di Napoli quando fu chiamato alle armi nel giugno del 1915 e destinato in territorio dichiarato zona di guerra nel primo conflitto mondiale. Il congedo illimitato arrivò il 21 ottobre 1919 perché trattenuto presso l’Autoparco di Este per la consegna degli automezzi militari.

Conseguito il diploma magistrale ad Udine, beneficiando di una speciale sessione d’esami riservata ai militari in servizio, rientrato a Marsala, sua città natale, iniziò l’attività d’insegnante con delle supplenze, ma ben presto chiese ed ottenne di poter prestare servizio nelle scuole italo-arabe della colonia Tripolitania dove rimase per ben sedici anni.

Fu la scuola italo-araba di Tagiura la sua prima sede di servizio e qui, da sempre osservatore della realtà, dell’ambiente naturale ed umano, ebbe l’occasione di descrivere in una breve monografia rimasta dattilografata, usi, costumi, vestigia delle civiltà passate, aspetti naturalistici, storico-artistici, e in particolare i tratti salienti del folklore: tradizioni, feste, linguaggio ed elementi della cultura materiale.

Durante la sua permanenza nella Tripolitania raccolse materiale di vario genere, sempre rispondente ai suoi interessi antropologici, tale da costituire un testo dattiloscritto di folklore siculo-arabo comparato. L’autore non era sostenuto da una preparazione scientifica, si limitava ad avere una corrispondenza epistolare con l’esperto Raffaele Corso, a dotarsi di riviste e pubblicazioni per i necessari approfondimenti delle sue ricerche.

Rientrato a Marsala nel 1936 ebbe l’incarico di ispettore onorario delle tradizioni popolari e continuò a raccogliere nei numerosi quaderni una cospicua mole di proverbi, modi di dire, filastrocche, cantilene, superstizioni, pregiudizi, tutto un mondo di manifestazioni destinato ad essere sommerso dalla sempre più accelerata trasformazione della vita individuale e ed associata.

Giovanni Piazza era mio padre la cui memoria viene onorata con la presente pubblicazione evocativa dell’ammaliante Oasi di Tagiura, datata un secolo fa: Tagiura, 6 aprile 1923

Elio Piazza

Quasi sempre l’uomo, stanco del vertiginoso moto della città, snervato da un lavoro talvolta sedentario, talvolta soverchiamente movimentato, aspira ardentemente a godere un po’ di pace, respirare a pieni polmoni l’aria ossigenata dei campi, dimenticare, almeno per un po’, le faccende del proprio ufficio e i rumori vari ed assordanti, caratteristica di quasi tutte le città industriali di oggigiorno.

Ed egli, il cittadino, il professionista affaticato, attende il giorno di festa e di riposo o le vacanze estive come una vera liberazione da un penoso giogo per ritirarsi fra i campi ed ivi inebriarsi di aria, di sole, di vita.

«Felice il campagnolo – egli esclama, – felice l’agricoltore, forte, pieno di salute e abbrunito dal sole: felice costui che, assuefatto ad una vita semplice, patriarcale, libera, senza convenzionalismi sociali, lungi da certi mali che serpeggiano nell’ambiente cittadino avvizzendolo, risente del dolce tepore del sole rigeneratore di energie, dalla levata al suo tramonto, potendo ripetere ciò che disse Diogene ad Alessandro Magno: ‘Non mi togliere ciò che tu non puoi darmi!’».

E l’agricoltore qual patriarca del Vecchio Testamento, qual àrcade favorito dalla natura, poeta nell’animo se non nel verso, ama il suo gregge, gli animali da lavoro, le piante, i fiori; con essi conversa e il suo linguaggio è semplice come quello del Poverello di Assisi e, da tanta prodigalità della natura, riceve vita e dà vita.

Ed un angolo remoto del paradiso terrestre l’ho desiderato ardentemente anch’io appena dopo il periodo bellico; l’ho cercato e alla fine l’ho trovato anch’io in Tagiura, la più bell’oasi della Tripolitania. E, come la farfalla e l’ape vanno in cerca del fiore per suggere il nettare, così anch’io ho cercato avidamente la tranquillità, l’aria, i campi, i tre coefficienti essenziali per rifarmi di ciò che in parte avevo perduto.

Eccomi adesso in questo paesetto della nostra Colonia, sulla costa settentrionale dell’Africa luminosa, dai prati verdeggianti, cosparsi di fiorellini d’ogni sorta e di ogni colore; dal violaceo iris alla gialla ginestrella; dalla carnosa scilla al variopinto asfodelo, dall’odorosa e delicata retama alle molteplici specie di fiorellini di singolare fattezza.

L’aria impregnata dai profumi inebrianti, mossa dallo zefiro mattutino specialmente in quelle giornate tiepide, primaverili, conduce alle nostre narici l’olezzo delle zagare, delle laguminacee in fiore, del polline mellifluo delle palme, del timo crescente poco lontano nel terreno ancora incolto dell’oasi meravigliosa.

Tutto è pace d’intorno e si direbbe l’oasi del silenzio se non si udisse il cinguettar dei passeri e dei cardellini che a stormo si aggirano sulle fronde verdi dei gelseti e degli agrumeti; se non si udisse il tubar della tortorella sulle alte palme o sul fronzuto ed incolto ricino, e il singhiozzar sovente con ritmo monotono dell’upupa bizzarra ed altera.

Fatta eccezione di questi versi, caratteristica della fauna tagiurina, si vive in una calma celestiale, non dissimile da quella che si trova in certi eremi solitari circoscritti da fitti boschi o su vette inaccessibili, isolate dal mondo mortale e in comunione spirituale col Creatore. Così, quivi tutto contribuisce al silenzio e tutto spinge alla preghiera.

Le strade a fondo naturale, non selciate, alquanto polverose e sabbiose in certi punti, attutiscono nel transitarle il rumore dei passi dei viandanti, in maggioranza contadini indigeni (fellaha) e beduini di passaggio i quali abitualmente preferiscono camminare scalzi o con semplicissimi sandali o calzari legati alle gambe nude e muscolose che in armonia al loro vestimento, baracane e camicia stretta alla vita da una fascia di tela, ci riproducono ancor oggi ciò che doveva essere l’abito del colono romano in queste contrade nei secoli passati.

“Non disturbate l’uomo” par che bisbiglino le foglie degli alberi, ed ubbidiente a tal ordine va lento il cammello dallo zoccolo carnoso e soffice, come se fosse di caucciù, e par che tutto, animali e cose, contribuiscano a rispettare il silenzio del luogo.

Che dire dei tramonti aurei? Difficilissimo, se non impossibile, riesce voler descrivere le luci e le ombre e la varia gradazione di tinte che acquista l’occidente mentre il sole, nelle giornate estive, lentamente scompare dietro i fitti palmizi.

Talvolta, a seconda della stagione, si sollevano vere colonne di denso fumo, i vapori prodottisi dal raffreddamento del suolo e contemporaneamente sulla volta celeste compaiono luccicanti le prime stelle e fra esse due distinguibilissime come fiaccole lontane. Sono i pianeti Venere e Marte. Altrettanto impressionanti sono le giornate piovose in cui il cielo si compone di tinte oscure, variabilissime, che vanno dal plumbeo al diafano, dall’evanescente ad una oscurità desolante, opprimente. V’è, in una parola, la bellezza dell’orrido.

Sibila il vento impetuoso, urla rauco, d’un basso profondo il mare le cui ondate spinte con dinamica, incalcolabile forza, spumeggianti come narici di destrieri in corsa sfrenata, vanno ad infrangersi rumorosamente sugli scogli, od oltrepassanti talvolta la spiaggia spingendosi fino ad un’alta parete rocciosa, in caverne scavate sulla pietra tufacea, effetto del continuo secolare lavorìo della infrenabile furia del mare in collera !…

Anche le palme, mosse talvolta dall’infuriar del vento e dalla pioggia, dibattono le foglie l’una contro l’altra in una lotta senza tregua, raccapricciante, finché qualcuna disfatta, spiantata, cade rumorosamente al suolo, come gladiatore vinto dall’avversario in una accanita lotta di sangue…. Ma dopo gli istanti tremendi dell’uragano, ritorna a rasserenarsi il cielo e la natura; ricompare il sole, par che sorrida e che ricominci la vita.

E la vita ricomincia realmente con l’invito alla preghiera rivolto da parecchi “muezzin” ai fedeli sparsi per le varie moschee dell’oasi. Si ode cantare ad alta voce un versetto del Corano con tonalità alquanto lamentevole e più volte ripetuta dall’eco; scende nell’animo di chiunque, lo scuote e gli fa rivolger lo sguardo al di là delle nubi, lontano lontano, sempre più in alto con l’occhio scrutatore del pensiero e della fede che congiunge a Dio, Sommo Creatore.

Quale sia l’origine di Tagiura, interessante centro agricolo, si sconosce o, per dir meglio, mancano gli elementi per farne le debite ricerche. Volendone ricercare l’etimologia ci troviamo di fronte ad una parola composta di Tag – Giohra che vorrebbe significare, a giudizio di alcuni indigeni, “Diadema di perle”; ed eccoci piombati nel campo della leggenda.

Il genio popolare che su ogni fatto o avvenimento crea a suo modo, foggia con arte tutta particolare un racconto strabiliante, una narrazione più o meno convincente, talvolta molto superficiale, per nulla preoccupato della veridicità dei fatti e delle storiche basi d’ogni questione, dando così libero sfogo a fantastiche immaginazioni, fa derivare Tagiura da “Tag-Giora”, diadema di Giorha, nome quest’ultimo dato a persona di sesso femminile ancora in uso fra le donne indigene, siano esse arabe che israelite.

Ciò premesso, trascrivo quanto si narra: Qui visse in epoca remota un capo molto ricco e molto potente, il quale possedeva migliaia di pecore, centinaia di buoi e cammelli, molti giardini e molti schiavi al suo servizio. La sua proprietà si estendeva per parecchie miglia e a lui le dipendenti Kabile, come tributo o decime, portar dovevano annualmente alcune marte (o misure) di orzo o di grano, alcune gurraf di olio, qualche pecora, dovendogli inoltre servitù e il loro braccio, quando la necessità lo richiedeva per difendersi dalle razzie dei nomadi od offendere tribù nemiche.

Costui aveva un’unica figliola bella come un’alba di primavera, delicata come una farfalla, alla quale aveva dato il nome di Giorha, ossia perla, così bene appropriato. Costituiva essa l’idolo del padre; indossava sfarzose tuniche di seta dai colori vivaci, ricamate in oro, calzava babbucce ricamate d’argento intarsiate d’oro, cingevale la fronte spaziosa e la testa ricca di capigliatura nerissima e folta un ricco diadema o cuffia adorna delle più belle pietre preziose dell’Oriente.

Un dì Giorha, trastullandosi nel suo giardino, si era appressata ad un largo e profondo pozzo, la cui acqua limpida e abbondante era sufficiente per innaffiare parecchie piante di agrumi dalle zakere olezzanti, l’odorosissimo “fēl”, varietà di gelsomino e gli abbondanti roseti alessandrini.,

La fanciulla, vanitosetta come tutte le fanciulle del mondo e della medesima età, trovava diletto nell’affacciarsi al pozzo per mirarsi, qual mitologico Narciso, sulla limpida acqua che a guisa di tersissimo specchio ne rifletteva la bella sembianza. Così, mentre Giorha china sull’orlo del pozzo si compiaceva di mirar se stessa, le scivolò dal capo il prezioso adorno, il diadema cotanto bello, andando a finire con un tonfo sordo in fondo al pozzo.

Immaginarsi l’accoramento e il pianto disperato della fanciulla!…A tal notizia i servi e i vicini per far cosa gradita alla bella fanciulla e mantenersi nelle buone grazie del ricco e potente signore e capo, accorrevano ivi per ripescare l’oggetto tanto caro a Giorha.

D’allora, dice la leggenda, che tutti gli indigeni chiamassero quella contrada col nome di Tag-Giohra, trasformatosi poi nell’attuale Tagiura.

Ciò potrebbe essere per un novelliere bizzarro, fantastico, grazioso soggetto per una novella orientale, Però, lasciando da parte l’immaginaria leggenda, cerchiamo di dedurre quale sia la vera origine di Tagiura.

Tre sono le ipotesi che possiamo formulare con molta probabilità. L’una, quella di “diadema di perle” per la bellezza del luogo, dato che da Tagiura alla punta omonima si estende a forma di semicerchio sul mare ed è veramente l’oasi più bella, ubertosa, la vera perla della Tripolitania, appellativo simile che venne dato in tempi remoti alla repubblica di Venezia per lo splendore, per l’opulenza: la Perla dell’Adriatico.

La seconda ipotesi potrebbe far derivare il nome di Tagiura dal casato di qualche primo abitatore in questa Contrada che, stabilitovisi con parecchie persone di famiglia e servitù, abbia dato il suo nome al paese.

L’altra, e forse la più probabile, è quella che nomadi berberi, provenienti dall’Oriente della Costa Africana ov’è la città di Tagiura, nella Somalia francese, bagnata dal Mar Rosso, ove sono i porti di Obock e Gibuti, si siano quivi stabiliti dando così, alla fertile estensione di terreno da essi occupato, il medesimo nome del paese di provenienza, casi non affatto rari nell’origine e nomi di certi nostri paesi. Per esempio, abbiamo a Tripoli un villaggio sorto da poco per opera di una società edile milanese che chiamò l’agglomerato di quelle costruzioni col nome di “Milanino Libico”. Similmente può dirsi per certi centri albanesi in Sicilia e nel Mezzogiorno d’Italia.

Per la sua posizione veramente ridente Tagiura attira la curiosità dello escursionista, amatore di bellezze naturali e di arte. L’oasi sempre verde, il suolo fertilissimo, luogo di vero godimento spirituale, si estende per alcuni chilometri in prossimità della spiaggia ad oriente di Tripoli e dista da essa appena diciotto chilometri con stazione ferroviaria adiacente alla camionabile Tripoli – Homs – Misurata.

In quest’oasi il naturalista, sia esso botanico, geologo, zoologo, entomologo, come pure l’archeologo, il numismatico, il teosofo, trova campo di potere arricchire le proprie cognizioni data la varietà di materiale, e di soggetti caratteristici, naturali, della costa africana; date le antichità latenti sotto la spessa coltre di terra e di sabbia; date le religioni (coi vari riti) professate dalle popolazioni qui residenti.

Il gran libro della natura quivi offre modo di arricchire le nostre cognizioni studiando tanti soggetti che vanno dalla fossile conchiglia alla selce preistorica; dalla varietà di rettili fra cui il caratteristico e variabile camaleonte al tipico quadrupede mehara, podista del deserto; dallo scarabeo sacro al temibile scorpione; dalla varietà degli imenotteri alla vivace, scheletrica empusa; dalle diverse cavallette alle varietà delle mosche, tanto in abbondanza nella stagione estiva e tanto noiose per cui ben a proposito un arguto osservatore, descrivendo su d’una rivista le caratteristiche di certi paesi orientali, disse che fra le tante cose vi si trovan a sufficienza, mosche e moschee.

Il vento compie talvolta opera salvatrice, scoprendo mosaici preziosi, marmi ed alabastri, monete e cammei, ciò che spinge l’intelligente archeologo a scavar d’intorno per trar fuori alla luce del sole, pregevole materiale che appartenne in tempi ormai lontani ad importanti città le quali, attraverso la storia dei secoli, ci tramandano il ricordo della loro opulenza nel campo colonico-commerciale.

I giardini dell’oasi di Tagiura sono assai noti perché ricchi di piante fruttifere, di palme dattilifere, di agrumi fra i quali ottimi limoni e cedri; di squisitissime arance, alcune delle quali, per il colore rossiccio, di sangue, tanto sulla buccia che nella polpa, vengono dette dagli arabi “lim demmi” o limoni di sangue. Sono ricchi altresì di uliveti e possiamo annoverare inoltre la vite, il fico “carmus”; il fico d’India (opunse) usato per siepe, “carmus Findik”; il pesco, l’albicocco, il carrubo e il melogranato coltivato in vasta scala.

Però, a fianco a queste piante coltivate, troviamo quella del ricino che cresce con grande sviluppo in ogni dove, ciò che potrebbe diventare cespite di guadagno.

Ciascuna pianta acquista un aspetto tutto particolare, ben diverso dalla pianta sorella per la forma che la natura capricciosa le dà e per quella ben nota incuria dell’arabo coltivatore. La palma superba, nel corso degli anni, gareggia nell’innalzarsi al cielo e godere di più la bellezza del padre suo, il sole. Essa agita le sue verdi foglie come trecce scarmigliate e in un fruscìo sommesso, armonioso, scioglie il suo inno di riconoscenza e di amore.

I cedri, aggrovigliati su se stessi, poggiano alcuni rami sulla soffice terra come grosse bisce al tepore del sole; così il limone e le altre piante, per l’abbandono in cui sono lasciate crescere, mostrano il carattere dell’indigeno sonnolento il quale per intere ore della giornata sta sdraiato per terra, beandosi dei lunghi meriggi estivi…Il quadro è completato da paludi, da abbondanza di caccia, nonché da qualche scavo archeologico da cui sono stati esumati mosaici d’arte romana.

Tagiura comprende cinque Cabile (quartieri), sparse per l’oasi; esse portano il nome di Burhania, Bellescer, Otmania, Hamidia e Masciai che comprende il ghetto degli ebrei. Però il centro del villaggio può considerarsi quel tratto abitato che va dalla palazzina dell’ex Comando di Settore, oggi Stazione dei RR.CC., alla piazza Mercato, limite fra la Cabila Otmania e la Burhania.

Lungo il percorso troviamo la Residenza del Delegato Circondariale, l’Ufficio Postale, l’edificio del Municipio indigeno detto “Beladia”, e più in là, a circa cinquecento metri, proprio nella vasta piazza del Mercato, sorgono gli edifici della R. Scuola Italo-Araba, dell’Università Coranica e della grande Moschea che risale alla prima metà del secolo XVI.

La vetusta moschea è una magnifica mole quadrangolare edificata in onore di Allah nel 1539, ossia l’anno 957 dell’Egira per volontà di tal Murad Aghà, detto l’eunuco, oriundo cristiano di Ragusa (Sicilia) che preso ancor fanciullo dai pirati turchi, venne iniziato alla nuova religione islamica, istruito e destinato, per la sua intelligenza e per il suo carattere battagliero, ad assumere la più alta carica della Tripolitania, cioè fu investito del titolo ambitissimo di Governatore di Tripoli e Tagiura.

Sono note le continue piraterie da parte dei musulmani nelle acque del Mediterraneo, le vicende storiche derivatene e il numero rilevante di prigionieri e schiavi cristiani internati in Tagiura, presso un ex forte detto di Santa Caterina.

Murad Aghà, avanzato negli anni si ritirò in quest’oasi deliziosa e, per rendere grazie a Dio delle sue vittorie e per lasciare un ricordo ai suoi correligionari, volle edificare la grande moschea servendosi della manodopera degli schiavi cristiani e del materiale asportato, secondo la tradizione, dalle rovine delle ville romane nei pressi di Leptis Magna. Così, dopo un lavoro alacre, la maestosa moschea fu ultimata e Murad Aghà, soddisfatto di tale opera, concesse a tutti i prigionieri la agognata libertà, meritato premio della loro opera costruttrice, per cui in tutta la Tripolitania è rinomata la moschea detta Muràd, per vastità e per semplicità del suo stile architettonico.

Essa, all’occhio del visitatore, appare una vera fortezza e a tale scopo doveva servire, poiché il musulmano considera la moschea non solamente il luogo di adunanza e di preghiera, ma altresì, all’occorrenza, fortilizio o luogo di difesa. A tal proposito dico che non è ancor lontano fra i più vecchi tagiurini il ricordo di veder detta moschea gremita di uomini armati, pronti a difendersi, e di bei cavalli, considerati dai musulmani animali nobili, tenuti in gran conto e celebrati dai poeti arabi nelle loro canzoni di guerra.

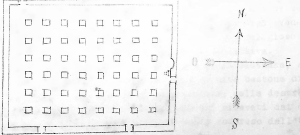

La moschea di Tagiura ha forma rettangolare e misura circa m. 40 x 32, pari ad una superficie di cento gedule tagiurine. Sulla parete esterna che guarda a Mezzogiorno, ad un metro circa dal suolo, si vedono due finestre disposte senza alcuna simmetria, protette da un graticcio, antico per il tempo, caratteristico per i nodi di ferro pieno a forma prismatica, a più facce, che tiene ferme le aste intersecantisi fra di loro.

Un’altra apertura del medesimo tipo si riscontra nella parete ad Ovest, quasi nascosta da arbusti, e presso di essa, scalfita sul muro, v’è la misura lineare della gedula locale.

Altri quattro usci dànno adito all’interno della moschea, disposti in modo che uno di questi, il più largo, è all’estremità della parete di settentrione.

Da un accurato esame risulterebbe essere la prima e l’unica entrata che metteva in comunicazione la moschea col palazzo del governatore Murad Aghà, lì presso esistente. Gli altri due usci, di minori proporzioni, aperti senza dubbio in periodi più prossimi a noi, guardano rispettivamente uno a Mezzogiorno e l’altro molto stretto in paragone ai predetti, presso il pergamo e l’abside, immette sulla piazza mercato; guarda ad oriente, ossia verso la Mecca, la città santa dei Musulmani e punto prestabilito per rivolgersi durante le preghiere.

Però, ciò che rende assai bello, maestoso l’interno, sono quarantotto colonne di marmo (porfido d’Africa e granito cipollino) che sostengono la volta arcuata; due di tali colonne, di granito cipollino, poste al centro della parete di ponente, si presentano, per quanto simili, scannellate, eleganti, pregevoli. In un’altra colonna di granito, ripulita dall’intonaco di calce che prima barbaramente tutte le rivestiva, si è scoperta un’iscrizione assai breve dalla quale è stato fatto il calco per studiarne la traduzione. A giudizio dei competenti sembra trattarsi di scrittura neopunica.

Tali colonne, come stalagmiti, pendono simmetricamente dall’immensa volta e formano tanti archi a sesto lievemente acuto, comunemente detto “a ferro di cavallo”, che caratterizza lo stile arabo, dai quali si combinano piccole volte quadriformi. Un capitello semplice, uniformemente geometrico, sta alla sommità di ciascuna colonna, mentre la base, priva di qualsiasi piedistallo, poggia sul pavimento reso piano col sistema del battuto tripolino.

È curioso riscontrare un particolare che potrebbe sfuggire a qualsiasi visitatore. Il punto ove gli archi si congiungono sulle varie colonne, forma nei capitelli una croce greca, È ciò casuale risultato architettonico o fermo proposito di quei costruttori cristiani di voler lasciare un segno tangibile della loro fede religiosa su terra musulmana?

In prossimità della volta, a giro per le nude ed alte pareti, si vedon delle piccole finestre a tutto sesto e sopra ad esse delle fenditure rettangolari, simmetriche, le quali permettono di illuminare l’interno proiettando raggi di sole o luce diafana che contribuisce sempre più ad aumentare nel fervente musulmano un senso di profondo misticismo. Il numero di tali finestrelle è complessivamente di venticinque, delle quali nove sulla parete settentrionale, nove sulla meridionale e sette su quella orientale.

Dette finestre e feritoie dovevano servire, soprattutto, come mezzo di difesa in caso di assedio per la popolazione indigena da parte di beduini predoni provenienti dall’interno dell’Africa, di barbari o di infedeli provenienti dal mare; e a tale scopo i tagiurini, per usarle quando la necessità lo richiedeva, cinsero le pareti interne della moschea, all’altezza di tali finestre, d’una rustica balconata di legno, sulla quale si accedeva per mezzo di una incomoda scaletta in muratura incassata nella parete orientale, assai spessa.

Alla sinistra dell’abside (mihràb) sta il pergamo o cattedra in marmo, chiamato dagli indigeni mimber, da cui ogni venerdì, giornata festiva per i musulmani, l’Imàm o capo religioso parla ai fedeli ivi radunati per la preghiera collettiva. Egli all’impiedi, a metà della scaletta della cattedra sta rivolto al popolo; tiene con la sinistra un alto bastone di ebano dal pomo di avorio, simile ad un pastorale; nella destra una pergamena ove stanno scritti alcuni consigli rilevati dai dettami del Corano e legge a voce alta per essere ascoltato dall’uditorio.

Sta avvolto nel suo baracane candido e fine e nel ricco “barnus” o mantello di panno turchino o bluastro. Egli in cotale atteggiamento acquista un aspetto ieratico e nel contempo autorevole, dovuto soprattutto alla barba fluente che ne adorna il viso. Poscia, salmodiando, intona il versetto principale del Corano che costituisce il dogma fondamentale della religione islamica.

«Dio Grande, io testimonio che oltre questo Dio non ve n’è alcun altro; testimonio che io, Maometto profeta di Dio, vivo per la preghiera, vivo per l’aiuto e il lavoro. O Dio più grande!…». Ed i fedeli scalzi, genuflessi, compunti, ripetono la frase con suoni gutturali come lamenti.

«ALLAHU AKBAR ASCIHADU ANNA LA ILAH ILLAALLAH – ASCIHADU ANNA, MOHAMMED RASUL ALLAH, HAI ALA’ ESSALA’, HAI ALA’ ELFALAH. ALLAHU AKBAR!…».

Quasi al centro della moschea, a fior di terra, vi è un pozzetto; lì presso v’è collocata una vasca circolare di marmo che forse doveva servire in tempi passati per le abluzioni di rito od anche, in caso di assedio, come abbeveratoio per i cavalli. Al di fuori della moschea trovasi il marabutto o sepoltura di Sidi Murad Aghà, il fondatore della grande “giàma” e dell’Università Coranica, annessa un tempo al palazzo governatoriale ora scomparso. Di tal sede degli studi islamici altro non rimane che un recinto chiuso ed un cumulo di macerie.

Suddiviso in tre cortili od appartamenti, si presenta all’occhio del visitatore come un vero labirinto abbandonato e semi distrutto in cui notansi antri e catapecchie che costituivano gli alloggi un tempo degli alunni interni. Adesso è ridotto un ambiente umido, putrido, antigienico, vero focolaio di forme epidemiche, di ignoranza e di superstizioni.

I discenti, ragazzi dai sei anni non compiuti ai venti circa, stanno accoccolati sotto oscuri, umidi, fetidi porticati della scuola coranica (Médersa o Medresa) costretti ad imparare a memoria i versetti del Corano, scritti giornalmente su apposite tavole.

Lasciamo la piazza mercato e incamminiamoci verso la Kabila Burhania, in prossimità del mare. Su d’un poggetto disseminato di erbe selvatiche spinose, di ginestrella, di scilla e di retama, si scorge un fabbricato con terrazza, rimesso a nuovo ed imbiancato. È un marabutto presso un cimitero arabo che sovrasta le tombe musulmane a fior di terra, disseminate d’intorno. Nell’interno del fabbricato, un vero fortino con terrazza dalla quale si gode la bellezza del mare e una veduta incantevole della vasta oasi, vi sono alcune sepolture di santoni d’ambo i sessi. Fra queste trovasi la sepoltura di Sidi Mohammed El Andulsi (cristiano rinnegato dell’Andalusia) morto verso il 1540.

Penetrando nel lugubre luogo per un angusto uscio, ci si trova di fronte a tante tombe più o meno rustiche, adorne di banderuole e stracci di varie tinte e mozziconi di candele consumate, omaggio dei pellegrini, giacché questo luogo è meta di continui pellegrinaggi da parte degli ammalati che implorano la guarigione. Per i tripolini, il maràbut Sidi Andulsi è ritenuto un santone temibile e vendicativo di cui gli arabi han grande venerazione.

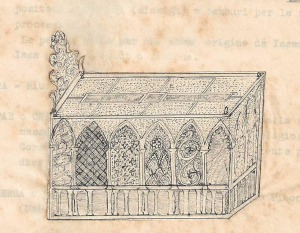

Però, ciò che attira maggiormente lo sguardo del visitatore, è un cassone rozzamente dipinto in stile arabo del secolo XVI, scolorito dal tempo e bruciacchiato ad uno spigolo; esso copre la sepoltura del citato santone. Per quanto tale cassa non sia un’opera d’arte veramente pregevole, tuttavia non si può disconoscerne il valore come arte indigena e testimonianza di antichità.

Allontanandoci un po’ da tale sito e discendendo ad oriente verso la spiaggia, si scorge traccia di scavo archeologico, luogo dal quale sono state dissotterrate fondazioni e pavimenti a mosaico di una villa romana.

Ovunque s’incontrano frammenti di colonne di marmo, ovunque capitelli di stile corinzio, ovunque frammenti di mosaici, ovunque monete del periodo imperiale.

Tutto ci parla di Roma antica, di Roma grande e potente, di Roma dominatrice del mondo intero, di quell’Impero i cui labari sventolarono sulle torri dei popoli vinti e specie sulla rivale Cartagine.

Tagiura, 6 aprile 1923

Dialoghi Mediterranei, n. 62, luglio 2023

_____________________________________________________________

Elio Piazza, già Consigliere Nazionale dell’Associazione Pedagogica Italiana e Presidente della Sezione di Marsala, Presidente dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica presso il Provveditorato agli Studi di Trapani. Nel 1992 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica”. Sin dalla fondazione è Consigliere–Tesoriere del Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini, attualmente Vicepresidente. Cura, in particolare, l’Archivio Caimi.

______________________________________________________________