Il nome di Giorgio Manganelli ha un che di allarmante. Associando un santo guerriero, dunque piamente efferato, alle empie efferatezze del manesco utensile che soleva un tempo associarsi all’olio di ricino, ci mette sulla difensiva, ci fa rizzare il pelo, ci prepara al peggio. E il peggio puntualmente arriva: in forma di scritture altamente achtung, di congegni verbali da maneggiare con cautela, pronti a esploderci in faccia, a farci saltare in aria, a silenziarci per sempre.

Per nostra fortuna Giorgio Manganelli non esiste; è semmai, secondo il suo stesso adagio, «un caso di pseudonimia quadratica»[1], e la potenza distruttiva racchiusa nei titoli minacciati dalla sua firma si rivela una burla, una buffonata, un vero coup de théâtre: si disperde nel fragore degli applausi, nel liberatorio sollievo di chi crede di averla scampata. Non è così, of course, ma la bravura del guitto è appunto di dartela a bere, di evocare disastri con l’aria di chi racconta una barzelletta, di disinnescare col riso la terribile serietà delle cose.

Manganelli non esiste, ma la sua sigla continua a imperversare, con regolari ristampe dei volumi d’autore e con una proliferazione di titoli postumi senza uguali nel panorama contemporaneo; e la sua sospetta, anzi «losca», bravura non cessa di procurarci tormentose delizie, sapide torture. Così avviene con il più recente di questi titoli, Concupiscenza libraria, assegnato al primo di due volumi di Adelphi, a cura di Salvatore Silvano Nigro, che vogliono dare un’apposita sede alle recensioni non comprese nelle raccolte avallate dall’autore [2], e sagacemente sottratto a uno dei testi trascelti, laddove, rievocando con Charles Lamb «il rumore dei vecchi, grandi in-folio che si aprono, l’odore delle pagine antiche, il peso impaccevole delle sontuose rilegature», dichiara con spudorata vergogna: «Esiste, esiste la concupiscenza libraria. A chi confessarla?»[3].

Di questo innominabile vizio l’innominato Manganelli è senz’altro, in Italia, il maggior cultore, a tal punto da concupire persino un libro inesistente, circuendolo con il colossale corteggio di un Nuovo commento, o da sedare l’insaziabile fame con pasticcini di romanzi virtuali, le narrazioni in nuce di Centurie. Il libro è la sua biologia, suo sangue e carne; e il suo parlarne produce bave, essudati, filamenti corporei, denuncia il fiato grosso e le viscere in movimento, la debordante fisicità di un uomo-libro chiamato a essere, come giustamente sottolinea Salvatore Silvano Nigro, uno «scrittore di recensioni».

Scrivendo recensioni, Manganelli gioca in casa, è nel suo elemento. I 138 ‘pezzi’ apparsi tra il 1956 e il 1990 in molteplici sedi («L’Illustrazione Italiana», «Il Mondo», «L’Europa Letteraria», «L’Espresso», «Il Messaggero», «Tempo Presente», «Italia Oggi», «Europeo», «Corriere della Sera», «Epoca», «Il Giorno», «La Stampa», «Libri Nuovi», «Tuttolibri») e in parte già riediti in altre raccolte postume (Incorporei felini, Non sparate sul recensore, De America, Cerimonie e artifici, Ufo) ‘fanno libro’ non meno dei libri destinati (da Hilarotragoedia a Dall’inferno): continuano ad appiccare con allegria bombardiera le medesime micce sul culo del mondo, a spargere schegge di micidiali sofismi, a seminare zizzania.

Il libro ha innanzitutto il merito di dar conto della verminosa vastità di interessi di un «lettore accanito, lievemente maniacale» (tale si accusa nell’accingersi a parlare della raccolta singeriana La morte di Matusalemme), rinunciando alla sequenza meramente cronologica per distribuirsi in clusters tematici, dedicati al mondo classico, al barocco, al giallo, al noir, alla fiaba, al viaggio, all’umorismo e così via: come a farne scaffali di una labirintica Biblioteca di Babele.

Il libro ha innanzitutto il merito di dar conto della verminosa vastità di interessi di un «lettore accanito, lievemente maniacale» (tale si accusa nell’accingersi a parlare della raccolta singeriana La morte di Matusalemme), rinunciando alla sequenza meramente cronologica per distribuirsi in clusters tematici, dedicati al mondo classico, al barocco, al giallo, al noir, alla fiaba, al viaggio, all’umorismo e così via: come a farne scaffali di una labirintica Biblioteca di Babele.

Il primo ed eponimo comparto non poteva che esser consacrato alla passione primaria, fondante: il compulsivo culto del libro e della parola, la deleteria devozione che ispira note insolitamente nostalgiche, quando evoca «l’aroma di una grande libreria di libri in vecchie edizioni rilegate, a Londra, a metà del nostro secolo»; i «libri che si leggevano allora, quando eravamo ragazzi, eravamo matti, avevamo il complesso di Edipo»; le «vecchie Bur» che muoiono di malinconia nella biblioteca privata e che implorano l’acquisto, «dignitosi revenants, nelle librerie con lo sconto»; o quando celebra la desueta, accusatrice dovizia dei polverosi dizionari che racchiudono i tesori dell’italiano («una lingua strana, che quasi non capiamo più»), i fasti del Vocabolario Nomenclatore di Palmiro Premoli, «un libro dilettoso, di una ricchezza verbale stravagante, attinta ai classici, ai testi specializzati, ai dialetti», che «ci svergogna, noi nipotini dell’era informatica, ridotti al tic nervoso di un vocabolario avaro, ripetitivo e rozzo».

Ammissioni rivelatrici della solennità sottesa al piglio provocatorio, il ‘grave’ che alimenta lo sberleffo, sia il graffio della morte «verbo reggente, senza il quale veramente tutte le proposizioni perdono di senso», o il castigo inflitto al sorriso: «In Italia l’umorista ha una sorte curiosa: la pornografia dei buoni sentimenti gli conferisce una dubbia dignità di cinico, di sicario. È incredibile l’inettitudine del lettore italiano ad avvertire ed apprezzare la peculiare qualità del discorso umoristico. L’ironia va annunciata da un asterisco, il paradosso è crucciosamente scostato come poco serio, il leggero e letale gioco della satira non può sperare di avere la meglio sui pingui e villosi improperi».

Da questo oscuro sfondo, da questo basso continuo prendono abbrivio i vocalizzi, le arie baritonali, i falsetti, i recitativi sardonici del Manganelli che si diverte e diverte, a partire dai memorabili corpo a corpo con libri di grado in grado «sanguinolenti», ammirati «con la bella calma dei fucilati», scorsi «tenendo a bada un brivido», partecipi della «materia viscida e polimorfa dei sogni», attorti a una «fame illusoria», e proseguendo con i corrosivi aforismi critici: «Longanesi è scrittore. Malaparte è un’altra cosa: è uno “che sa scrivere”»; «il Monti non è un interprete; è un regista, di quella razza che rifà l’Amleto in vestiti moderni»; «Forse in quegli anni potevamo polemizzare un po’ di meno sui libri di Bassani e Moravia, e leggere L’Iguana»; «meglio un mago che uno Strega».

I ‘numeri’ lasciano a loro volta cadere, come a suggerir sentieri a noi poveri pollicini, pillole di estetica, l’idea di letteratura che guida, insieme derivandone, le repellenti ricognizioni manganelliane: «luogo privilegiato dell’errore»; «luogo in cui le parole sono oggetti»; luogo del «negativo» e dell’«ombra»; «luogo degli impossibili»; «spazio che tale sarebbe anche se il mondo non esistesse»; arena della «retorica»; «disordine psicologico» e «capricciosità dionisiaca»; «immaginazione che crea se stessa come verità»; «rito» e «cerimonia»; «linguaggio coerente»; «macchinazione, arguto inganno, sogno esatto ed assurdo, cui collaborano geometria, retorica, e l’asciutta follia del riso»; «sogno caotico e sfrenato»; «città frequentata da cantafavole, buffoni, prèfiche a pagamento, ciarlatani virtuosi e predicatori di elaborati vizi».

Manganelli è un ossimoro vivente. Involto in una serie sterminata di letture, in un caos di apporti, sembra contenere tutto e il contrario di tutto, è una poltiglia continuamente insalivata e risputata con un godurioso ribrezzo che fomenta la bulimia; ma da questo coattivo disordine riesce a ritagliare un paesaggio privilegiato, configura un universo originale: la forma-stemma, l’enigmatica mappa da interrogare senza sosta che traluce in ogni sua sillaba e lo fa riconoscere al fiuto, facendo superflua la firma.

Manganelli non esiste. Apre, lo sappiamo, una letteratura: come Borges, come Ripellino, il solo autore del nostro secondo Novecento da potergli allineare; il solo che unisca il dominio di interi continenti culturali alla capacità di portarli dalla sua parte, di assumerli in un proprio, inconfondibile cosmo. Diverso è però il gesto. Manganelli abbraccia le sue cavie come un pugile pronto al pugno demolitore, con compiaciuto sadismo; Ripellino le accoglie materno, inclusivo, con l’occhio del regista che assegni le parti. Manganelli avanza trafelato, in sudore, sbuffando, pronto a scartare al minimo inciampo, a menare di colpo lo stilo omicida; Ripellino procede cauto, cerimoniale, elargisce le sue peregrine analogie, i tasselli dei suoi colorati mosaici, le scene del suo teatrino con la degnazione di un dandy.

Manganelli non esiste. Apre, lo sappiamo, una letteratura: come Borges, come Ripellino, il solo autore del nostro secondo Novecento da potergli allineare; il solo che unisca il dominio di interi continenti culturali alla capacità di portarli dalla sua parte, di assumerli in un proprio, inconfondibile cosmo. Diverso è però il gesto. Manganelli abbraccia le sue cavie come un pugile pronto al pugno demolitore, con compiaciuto sadismo; Ripellino le accoglie materno, inclusivo, con l’occhio del regista che assegni le parti. Manganelli avanza trafelato, in sudore, sbuffando, pronto a scartare al minimo inciampo, a menare di colpo lo stilo omicida; Ripellino procede cauto, cerimoniale, elargisce le sue peregrine analogie, i tasselli dei suoi colorati mosaici, le scene del suo teatrino con la degnazione di un dandy.

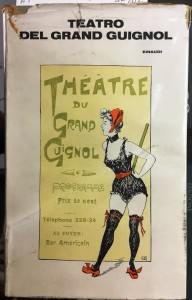

Per un caso felice, questi difformi gemelli (che tuttavia condividono una scrittura multilingue che include preziosi esotismi di più o meno vetusto italiano) li troviamo alle prese, nello stesso periodo (Manganelli ai 51, Ripellino ai 50, entrambi nella piena maturità), con la medesima lettura, l’antologia Teatro del Grand Guignol, uscita da Einaudi nel 1972 per le cure di Corrado Augias: prestazioni, sia pur vicarie, che chiedono l’omaggio di un raffronto.

La recensione di Ripellino, intitolata Una testa per souvenir, appare su «L’Espresso» del 4 febbraio 1973, ed esordisce estraendo da un cappello senza fondo di frequentazioni figurative «un dipinto di René Magritte, L’assassin menacé, in cui due borghesi in bombetta e colletto duro, uno con clava e l’altro con una rete, nascosti dietro gli stipiti, agguatano uno strangolatore, un Landru, che ascolta impassibile un grammofono a tromba, mentre una nuda giovane giace riversa su un divano bordò, con la bocca intrisa di sangue». Il rimando (che sposta, senza parere, l’orologio di un secolo, con un effetto di straniamento, di dilatazione dello spazio-tempo) è restituito con una esattezza che si prolunga nel successivo inventario degli strumenti di offesa (lancette, lame, bisturi, squarcine scorticatoi, coltelli da macellaio) culminanti nel «marrancio catalano» del «beccaio Martinet» e nei «temperini e trincetti» di Brockau (il gusto dell’enumerazione si dirama poi nei «bulbi di occhi trafitti, ceffi sfigurati dal vetriolo, facce schiacciate contro la piastra incandescente di una stufa» e nella filza «di mentecatti malvagi, di ciechi riottosi, di cadaveri che aprono gli occhi, di spaventacchi da museo delle cere»).

La recensione parallela figura su «Il Giorno» dell’11 marzo 1973. Nel suo incipit Manganelli rimane sul terreno letterario, e la prende larga, chiamando in causa quel tipo di scrittori «che amano eccitare nel lettore un ragionevole senso di sgomento, un saggio ribrezzo, una ben dosata miscela di paura, brivido e disgustata sorpresa», e suddividendoli in due categorie: quelli che attingono «al guardaroba della tradizione, che nelle sue origini si mescola alla fiaba»; e quelli che «ricorrono a guise più consapevoli e sottili», che scelgono di «laicizzare il terrore o portarlo a livello liturgico». Il repertorio granguignolesco è per Manganelli uno «splendido caso di laicizzazione del terrore», di «orrore schietto, quotidiano», un «inferno terrestre».

Nella sua diagnosi, Ripellino converge sulla stessa area: «L’orrore è una circostanza feriale. Ogni stralunatezza, ogni parossismo sventola infine il cartiglio della spiegazione»; ma ‘rivivendo’, come un attore allevato da Stanislavskij, le «infamie così agghiaccianti, da far cadere il più alpestre cuore nel catino delle brache». Ecco allora il «filaccioso sentore di sangue, di morgue, di animelle, di requiem aeternam». Ecco «i rantoli, gli urli belluini di spasimo, il continuo cigolio delle chiavi che chiudono il luogo d’azione, isolandolo, come se il palcoscenico fosse un rifugio di turpi appestati, la stanza delle agonie». Ecco «il perverso e laido Brockau, che ha manacce da strangolatore e che puzza della putredine degli animali crepati».

Quanto alla genesi del ‘genere’, Manganelli la riconduce genericamente all’«Ottocento naturalistico e borghese», senza rinunciare alla tentazione di una proditoria e impagabile battuta: «non è simbolista, ma realistico come una macelleria spiegata da Zola in un momento di iracondia laconica». Ripellino è più articolato e preciso. Tira in ballo i «romanzi di vita dei bassifondi» e i «dipinti di impronta miserabilistica», fra i quali cita puntualmente le «stiratrici di Degas», i «carcerati di Doré», la «lavandaia» e la «folla che riempie il vagone di terza classe in Daumier».

Le necessarie «macellerie» sono da Manganelli ironicamente elevate a «incantevoli ex voto della follia plebea parigina», mentre Ripellino, più ‘politico’, vi vede una «calda adesione alla causa dei diseredati», una rappresentazione degli «squilibri sociali», delle «angustie dei proletari e della borghesia decaduta», «l’irruente polemica dei drammaturghi di rue Chaptal contro i primari tromboni, i medici dei frenocomi, i frettolosi cerusici, i giudici che, per salvare il prestigio, non vogliono ammettere i propri abbagli marchiani».

Viceversa, giunto a uno dei copioni più suggestivi, Il bel reggimento, Ripellino si limita a inserirlo in una rapida rassegna di «altri strumenti per sfregiare ed uccidere: il ferro da calza con cui l’Orba demente trafigge le pupille della tenera Louise o il virus rabbico che, inoculato come vaccino antivaioloso, imbestia un intero reggimento di ulani, destinandolo in breve al massacro». Manganelli ne fa il pretesto per una delle sue estrose divagazioni a ruota libera, per una vera ‘centuria’ registrata sul comico:

«l’invenzione più globalmente intensa di questo teatrino dell’orrore è Il bel reggimento, nel quale un ulano perseguitato dai suoi camerati si vendica con un astuto scambio di fiale, per cui il giorno della vaccinazione all’intero reggimento verrà inoculata la rabbia. Il reggimento dovrà venir sterminato, il colonnello si fa uccidere dopo aver scoperto e fatto soffocare l’assassino. Ottimo: servire a temperatura ambiente. E la temperatura ambiente doveva essere piuttosto alta, in quel teatrino, se ogni tanto doveva intervenire il prefetto di polizia a chiedere che certe scene raccapriccianti venissero rese più pacate; e si racconta di una decapitazione che mandò in tal visibilio gli spettatori da risollevare il problema della liceità e utilità sociale di madama ghigliottina».

Le differenze di approccio sono ancor più visibili nelle rispettive chiuse. Ripellino, «più vago di teatro che non è la capra di sale» [4], dispensa una delle sue generose offerte di messinscena [5], produce una autonoma partitura, un piccolo, squisito cammeo:

«Leggendo i drammi di questa raccolta, ho pensato ai matti spettacoli che ne potrebbero trarre i registi dei nostri teatrini. Vestite del nero collant di Musidora e Fantômas e del sonnambulo Cesare, sbilenche parvenze di strangolatori, con gli occhi ammiccanti dai fori di nere buffe, apparirebbero in pista, dimenandosi ossesse tra schianti d’inferno, come se fossero uscite dal mondo paranoico e lugubre dei Black Sabbath. Nei rari momenti di luce vedremmo affiorare dalla feccia del buio lamine a foggia di specchi deformanti, porte contorte, giganteschi coltelli di cartapesta, bare animate, come nella mitologia di Magritte. Una carnefice forse, una Henkerin, in nero cappuccio e neri stivali, ma con zinne nude, incalzerebbe a schiocchi di frusta i derelitti, gli afflitti. Assisteremmo a una vertiginosa escalation di crimini, accumulati con ritmo a gragnuola da comica slapstick. La truculenza sarebbe un leggiadro pretesto per un Theaterfasching, un macabro carnevale».

Da sua parte, Manganelli imbastisce una gustosa ‘chiacchiera’, sempre stretta alle caterve di libri di cui è impastato, su fantasmi e vampiri («il vecchio Dracula di Bram Stoker qualche soddisfazione la può dare»), sull’odierna «rivalutazione di Satana» capitanata da Rosemary’s Baby, «libro di una modestia difficilmente superabile, e tuttavia di lettura garbata e gradevole», che «ha l’onestà di essere banale in tutto, eccetto nel diabolus ex machina», per concludere:

«Intanto, dietro a quella trovata da serata in famiglia, altri si sono mossi: qualcuno ha scritto un macchinoso e solenne Esorcista che reca in copertina favorevoli testimonianze di ecclesiastici, e che ho trovato lievemente illeggibile; ed un Satana illeggibile non è, non può essere una cosa seria. Altri libri ho scorto, che in ispirito di festosa degradazione si proclamano scritti alla maniera di Rosemary’s Baby. Diffido. Per scrivere un competente libraccolo assatanato, bisogna essere o amanti delle storielle sui matti o, diciamo, gente delle dimensioni di un Milton, se non di un Dante. Milton era un eccellente latinista e c’è da scommettere che una storiella sui matti non l’avrebbe mai apprezzata. Dopo tutto, mi sembra meglio tener duro sui vampiri; ce ne sono dei modelli recenti che promettono decorosi risultati».

Dinanzi a simili fuochi d’artificio, tanto più ammirevoli in quanto adibiti a usi ‘servili’, si rimane senza fiato. Non c’è ‘critica della critica’ che tenga. Basta leggere. E rileggere. Non mancheranno mai di sorprenderci.

Accanito lettore e rilettore di Manganelli si dichiara, starei per dire a rischio della vita, Andrea Cortellessa, in un libro (affidato a Luca Sossella Editore) che vuole appunto testimoniare una ‘lunga fedeltà’, raccogliendo ‘esercizi di lettura’ svolti per un quarto di secolo (e aggiungendo ai venticinque giusti già apparsi in varie sedi (Raggi) X, allestito «per l’occasione»), e che ha ragione di intitolarsi, con un motto, ça va sans dire, manganelliano (la fascetta, ovviamente non firmata, della prima edizione di Nuovo commento), Il libro è altrove. Se Manganelli non esiste (nel senso che rimane, come ogni autore degno di questo nome, insondabile), il libro che tenta di avvicinarlo non può che partecipare del nowhere dei suoi libri, non può che condividerne la vocazione all’anonimato, strutturandosi in piccola enciclopedia, repertorio le cui «voci» (le ventisei lettere dell’alfabeto implicate nei titoli dei capitoli e doppiate, sotto il fluttuante cartiglio ‘alla Wertmüller’ Questo infinitamente riscritto palinsesto universale, da annotazioni di pari se non maggior estensione) sono riccamente illustrate dai capricciosi ‘Manga’ di Gastone Novelli, da copertine dei libri trattati e da fotografie dell’inquisito, e la cui ‘appendice’ è costituita dai manganelliani Tre pezzi su Gastone Novelli (e dal breve, ma cospicuo e informatissimo saggio inedito, Illustrazioni per libri inesistenti, che li correda).

Accanito lettore e rilettore di Manganelli si dichiara, starei per dire a rischio della vita, Andrea Cortellessa, in un libro (affidato a Luca Sossella Editore) che vuole appunto testimoniare una ‘lunga fedeltà’, raccogliendo ‘esercizi di lettura’ svolti per un quarto di secolo (e aggiungendo ai venticinque giusti già apparsi in varie sedi (Raggi) X, allestito «per l’occasione»), e che ha ragione di intitolarsi, con un motto, ça va sans dire, manganelliano (la fascetta, ovviamente non firmata, della prima edizione di Nuovo commento), Il libro è altrove. Se Manganelli non esiste (nel senso che rimane, come ogni autore degno di questo nome, insondabile), il libro che tenta di avvicinarlo non può che partecipare del nowhere dei suoi libri, non può che condividerne la vocazione all’anonimato, strutturandosi in piccola enciclopedia, repertorio le cui «voci» (le ventisei lettere dell’alfabeto implicate nei titoli dei capitoli e doppiate, sotto il fluttuante cartiglio ‘alla Wertmüller’ Questo infinitamente riscritto palinsesto universale, da annotazioni di pari se non maggior estensione) sono riccamente illustrate dai capricciosi ‘Manga’ di Gastone Novelli, da copertine dei libri trattati e da fotografie dell’inquisito, e la cui ‘appendice’ è costituita dai manganelliani Tre pezzi su Gastone Novelli (e dal breve, ma cospicuo e informatissimo saggio inedito, Illustrazioni per libri inesistenti, che li correda).

Il bilancio di questa sua plurilustrale milizia Cortellessa lo consegna a uno studio introduttivo, Menzogne di terzo grado, che vale il volume, riunendo qualità che sempre più raramente stanno insieme sotto uno stesso tetto: dominio pressoché completo della materia, strenua acribia, raffinata eleganza di scrittura, autorevole acume dei referti (inscritti in una probità intellettuale che porta a rendere i testi collezionati «nella forma in cui di volta in volta erano stati a loro tempo pubblicati: dunque conservando pure gli errori che, talvolta, avevano contenuto – e che le note masochisticamente provvedono a sottolineare»). Nel Manganelli ‘a tutto campo’ che vi è disegnato, quello per cui «scrivere era un modo di vivere», si delinea il fecondo dissidio fra il ‘posseduto’, il grafomane «ostentatamente futile» spinto a un «caprioleggiare buffonesco e irriverente», all’alto atletismo di un «esercizio acrobatico che lascia sbalorditi», e l’eroe di una conoscenza impossibile, il nichilista che «punta sempre al cuore di tenebra, al punto nero al centro del temenos verbale», e non cessa di programmare una temeraria «recensione dell’universo». Acquisizione essenziale, che motiva il battesimo di «non-romanzi, «non-saggi», rivolto a complessi di parole (o parole di complessi) refrattari a ogni presa, da esplorare proprio perché inclassificabili, inauditi.

Siamo insomma − per usare la formula che Contini adottò nel suo primo, memorando saggio su Pizzuto – a una «maturità che è magistero»; ma questo più che meritato approdo non toglie attrattiva ai passi (saggi, recensioni, interviste) che hanno contribuito, nei decenni, a raggiungerlo, e che presentano un Manganelli ‘a pezzi’, sparsamente auscultato in singole opere o attraversato per nuclei tematici.

Particolarmente perspicua mi sembra, ad esempio la promozione, più volte ribadita, di Manganelli a «scrittore civile» (per quanto in modo ‘preterintenzionale’ e ‘leopardiano’), lo scrittore che «non si tira mai fuori», che «capisce così bene questa porzione di mondo […] perché sa di rifletterne, in compendio, tutto il peggio», collegabile al «Manganelli giornalista e viaggiatore, che coglie in modo immediato e prensile il senso dell’epoca, ma che nel medesimo tempo scandaglia in profondità la psiche italiana, il suo paesaggio mentale», o al Manganelli capace di «farci sentire che l’“irrealtà quotidiana” sia qualcosa che appartiene profondamente alla nostra esperienza della realtà». ‘Promozione’ che non impedisce di considerarne gli aspetti di «formidabile contaballe», di «maestro di menzogne e di trucchi», di «fastoso cerimoniere manierista», di «macchina linguistica demolitrice», lo statuto «furiosamente, a tratti quasi neodadaisticamente comico», il bizzarro profilo di «sfuggente bestia di carta», la condizione di «magazzino di universi possibili», «l’imprevedibilità, la libertà mercuriale delle scelte, delle predilezioni e dei disgusti». Sciame di definizioni con cui Cortellessa ci dice che Manganelli non si può circoscrivere in formule critiche definite o di numero finito, che l’esegeta non può sottrarsi ai suoi «specchi ustori in grado di incenerire qualsiasi spettro di contenuto». Manganelli è a suo modo consanguineo dell’Henry James (il primo scrittore da lui tradotto) di cui T. S. Eliot disse: «He had a mind so fine that no idea could violate it».[6] Cortellessa sa che per lui bisogna farsi aruspici, trarre ancipiti sentenze da ambigui indizi di fegati fumanti, di traiettorie d’uccelli, far dell’ossimoro ossimori. Il suo Manganelli sarà «Distratto e penetrante. Malinconico e sarcastico. Virtuoso e negligente. Fumista e concretissimo. Paradossale e conseguente. Perentorio e divagante». Buio in sala [7].

Dialoghi Mediterranei, n. 45, settembre 2020

Note

[1] Pseudonimia, in Giorgio Manganelli, La notte, a cura di Salvatore Silvano Nigro, Milano, Adelphi, 1996: 12.

[2] Laboriose inezie (Milano, Garzanti, 1986) e Il rumore sottile della prosa (a cura di Paola Italia, Milano, Adelphi, 1994).

[3] Amore in corpo 11 (recensione a Helene Hanff, 84, Charing Cross Road, a cura di Marina Premoli, Archinto, Milano, 1987).

[4] Vd. Angelo Maria Ripellino, Storie del bosco boemo. Quattro capricci, Torino, Einaudi: 113.

[5] Come, ad esempio, quella contenuta nel saggio introduttivo ai Drammi lirici di Blok, sottotitolato Note di regia.

[6] T. S. Eliot, In Memory of Henry James, «Egoist», 1, January, 1918. Ora in T. S. Eliot, The Complete Prose of T. S. Eliot: The Critical Edition: Apprentice Years, 1905–1918, Ronald Schuchard and Jewel Spears Brooker, Baltimore, 2014: 650.

______________________________________________________________

Antonio Pane, dottore di ricerca e studioso di letteratura italiana contemporanea, ha curato la pubblicazione di scritti inediti o rari di Angelo Maria Ripellino, Antonio Pizzuto, Angelo Fiore, Lucio Piccolo, Salvatore Spinelli, Simone Ciani, autori cui ha anche dedicato vari saggi: quelli su Pizzuto sono parzialmente raccolti nel volume Il leggibile Pizzuto (Firenze, Polistampa, 1999).

______________________________________________________________