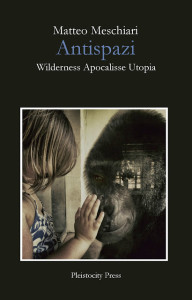

Una bambina e un gorilla si guardano. La mano di lei si avvicina al muso di lui, fino a poggiarsi sulla parete trasparente della gabbia. La luce riflette sul vetro il volto di un altro bambino in visita allo zoo, mescolandone per un attimo i lineamenti con quelli della scimmia. Antispazi. Wilderness Apocalisse Utopia di Matteo Meschiari (Pleistosity Press, 2015) racconta, già dall’immagine di copertina, il bisogno del nostro mondo di guardare a un altrove, e la nostra incapacità di sostenere lo sguardo senza il filtro di uno schermo protettivo. Dico ‘nostro mondo’, perché intendo proprio noi. Meschiari non invita alla riflessione dal piedistallo dell’intellettuale impegnato, o dello scienziato che si erge a narratore onnisciente della società e denuncia le brutture dei potenti. «Una teoria del complotto condita con un po’ di filosofia non può più bastare. Nel complotto è sempre questione di un ‘loro’, mentre qui i produttori d’immagini e di trappole visuali siamo noi». Non c’è spazio – né per l’autore né per i lettori – per prendere le distanze dalla «opprimente simmetria cognitiva» che ci abita, che addomestica il contatto con l’alterità sovversiva e ingabbia gli esseri umani nella perpetuazione del modello. Il libro è scritto da e per chi sta dentro la gabbia e prova a uscirne, finendo per rimbalzare su muri di gomma.

È un lucidissimo lavoro di antropologia delle immagini, sia audiovisive che storico-filosofiche, lungo i tre grandi filoni dell’altrove pensato: il richiamo della natura selvaggia, il sogno della società perfetta, la minaccia del crollo della civiltà. Meschiari ispeziona il linguaggio, la composizione grafica, la texture dell’immaginare altre declinazioni di umanità, insieme alla circolazione di tali immagini: di riflesso, come sulla gabbia trasparente del gorilla, si delinea il profilo dell’umanità che le produce e le consuma. L’analisi semiotica dei testi viene condotta con attenzione filologica alle tecnologie di produzione e ai processi cibernetici, rintracciando le figure retoriche che, a partire dalle immagini, innescano nello spettatore meccanismi passivi di riconoscimento e occultamento, si tratti di graffiti rupestri del Pleistocene o elaborazioni virtuali dei new media.

Dall’uomo-leone aurignaziano in avorio di mammut agli ibridi uomo-animale della pornografia hentai manga giapponese in 3D, Meschiari percorre 40mila anni di essere Sapiens Sapiens in 148 pagine attraverso libere associazioni di idee. Ma non si tratta di una passeggiata postmoderna secondo un itinerario a caso, in cui frammenti di senso vengono collezionati stocasticamente, glissando il compito di elaborare un discorso. Decostruendo l’addomesticamento semiotico di belve, mostri e ominidi, Antispazi ne riattiva il potere narrativo: ce li restituisce personaggi di una storia, con qualcosa da dire, e soprattutto con cui poterci immedesimare, al di là di effetti speciali, ricostruzioni facciali pseudoscientifiche e applicazioni Photoshop che ci offrono Neanderthal sorridenti e zombie che ci somigliano troppo, falsando l’immaginazione e azzerando lo straniamento.

L’excursus attraversa paleontologia, Aby Warburg, bassorilievi babilonesi e performances artistiche contemporanee, fenomenologia heideggeriana e filosofia sociale europea postmoderna, cinema di serie A e B fino alla cultura pop televisiva di reality e talent shows. L’approccio è rizomatico: fonti alte e basse vengono lette le une attraverso le altre, in un eclettismo metodologico straordinariamente proficuo. Se è il modello di Agamben a mostrare che l’applicazione della plastidermia alle scoperte dei paleontologi esprime la stessa ‘ontologia indigena’ della caratterizzazione dei protagonisti ne Il pianeta delle scimmie, nulla meglio dell’iconografia di un film quale Il silenzio degli innocenti getta luce sul permanere delle strategie della propaganda nazifascista nella politica dello stato d’eccezione post 11 settembre.

«Un libro brutto – dice la quarta di copertina – pieno di brutte storie, di brutte facce». E in effetti non è un libro che parla al grande pubblico. Si rivolge a una élite di comunicatori e scienziati sociali à la page, ad un’aristocrazia di attivisti. E lo fa con una severità spietata, attaccando i riferimenti che consentono agli intellettuali engagés la legittimità del loro distinguersi dalla massa: proprio loro, che nella società dello spettacolo hanno scelto di «stare al centro piuttosto che scavare spazi di distanza critica tra sé e il corso delle cose». I produttori di sapere critico funzionano da «agente visuale del sistema di dominio»: le avanguardie della Land art trattano il binomio natura-cultura con la stessa sintesi identitaria – basata sulla confusione delle forme e dei referenti – degli spot pubblicitari delle automobili; i contestatori del sistema chiuso delle gallerie d’arte tralasciano raramente, nelle loro performances, di produrre qualche (costoso) supporto da salotto.

La critica all’intellighenzia elitista è solo una parte secondaria dell’argomento; la dialettica tra politica e contropolitica confessa, mentre nasconde, la struttura binaria del nostro essere. La costruzione di uno spazio, fisico e mentale, implica l’invenzione del suo antispazio. L’antagonismo culturale non fa che rafforzare lo status quo, l’eccezione non è altro che una conferma della struttura della regola, attraverso una falsa complessità che funziona come alternativa puramente visuale alla «grande noia». Wilderness, Apocalisse e Utopia sono miti presenti sin dall’alba dell’elaborazione simbolica della nostra specie: sono «endorfine sociobiologiche», promettono tempi e spazi migliori, consolano dalla sgradevolezza e dalla corruzione del vissuto, dilatando all’infinito il senso dell’attesa. Gli antispazi «funzionano da anticamera verso qualcosa che non c’è», e permettono di serrare il circuito dialettico sul punto di partenza, ossia l’implacabile meccanismo di asservimento della natura – di quella umana assieme alle altre – alla logica della riduzione e del controllo, al fare biopolitico e bioculturale.

Non c’è traccia di cinismo nell’analisi. Affrontando le contraddizioni dei “cavalieri della controcultura”, Meschiari si rivolge anche a se stesso, e ai suoi compagni di viaggio: la poetica della wilderness e dei sistemi selvaggi, l’etnografia della potenza creativa della mente-paesaggio, la svolta paleolitica come alternativa alla morte della società occidentale, sono temi fondamentali della sua ricerca e del suo impegno. Antispazi non è un’apostasia: è la conclusione di una strada percorsa fino in fondo. E il fondo è un vicolo cieco. Nessuna alternativa proposta, nessuna via di fuga: «per quanto [il lettore] si sforzi di scegliere, il suo antispazio lo seguirà ovunque». Ma niente resa, né concessioni al pessimismo, l’obiettivo è minare gli (anti)spazi di attesa consolatoria, che funzionano come il sangue per la zecca di Uexküll: l’uomo ci si lascia cadere, i suoi stimoli vengono neutralizzati da significati e reazioni sempre uguali. Il libro «vuole mettere un po’ di sabbia negli ingranaggi» spiegandone il funzionamento: è un manuale delle strategie di invenzione dell’altro/ve, e allo stesso tempo un diario personale di resistenza.

Non c’è traccia di cinismo nell’analisi. Affrontando le contraddizioni dei “cavalieri della controcultura”, Meschiari si rivolge anche a se stesso, e ai suoi compagni di viaggio: la poetica della wilderness e dei sistemi selvaggi, l’etnografia della potenza creativa della mente-paesaggio, la svolta paleolitica come alternativa alla morte della società occidentale, sono temi fondamentali della sua ricerca e del suo impegno. Antispazi non è un’apostasia: è la conclusione di una strada percorsa fino in fondo. E il fondo è un vicolo cieco. Nessuna alternativa proposta, nessuna via di fuga: «per quanto [il lettore] si sforzi di scegliere, il suo antispazio lo seguirà ovunque». Ma niente resa, né concessioni al pessimismo, l’obiettivo è minare gli (anti)spazi di attesa consolatoria, che funzionano come il sangue per la zecca di Uexküll: l’uomo ci si lascia cadere, i suoi stimoli vengono neutralizzati da significati e reazioni sempre uguali. Il libro «vuole mettere un po’ di sabbia negli ingranaggi» spiegandone il funzionamento: è un manuale delle strategie di invenzione dell’altro/ve, e allo stesso tempo un diario personale di resistenza.

L’antropologia sembra restare ai margini. Raramente il lettore troverà riferimenti diretti a questioni disciplinari – e quasi sempre il tono è critico; più in generale, il testo è percorso da una continua, implicita denuncia della connivenza dello sguardo antropologico nell’elaborazione della falsa complessità del pensiero contemporaneo. Le coppie oppositive ipostatizzate dalle scienze sociali nell’analisi del reale (natura/cultura, alterità/identità et cetera) dicono molto di più sui nostri schemi cognitivi di quando non ci aiutino a conoscere l’universo; il meccanismo ‘riconoscimento dell’altro/riconoscimento di sé’ serve più a neutralizzare il contatto con la diversità che a guidarci nella tempesta degli scontri fra culture. L’accusa tocca nel vivo dell’appercezione degli antropologi, che diamo per scontato di essere un baluardo del pensiero complesso e della difesa dei deboli; la storia dell’etnografia e le contingenze del suo affermarsi nel panorama del sapere occidentale, però, danno ragione di dubitare della fondatezza della nostra presunzione: la rappresentazione di un ‘noi’ e ‘loro’ lavora sempre per la scienza del dominio, per il mantenimento del dislivello.

Eppure, se la disciplina viene messa radicalmente in discussione, il metodo antropologico – assieme al ragionamento filosofico – resta uno strumento d’elezione per comprendere la circolazione dei segni. Bisogna però metterci il cuore, mettersi in gioco, e avere il coraggio di «farsi sconvenienti nel mondo». L’intensità dell’esperienza etnografica – in questo caso, principalmente netnografica –può ancora insegnarci a «riamare le immagini vive, quelle che raccontano storie». L’opera sposta il centro del dibattito dall’ambito ristretto dell’accademia a un piano più alto dell’epistemologia e dell’etica della conoscenza; la ricerca torna ad essere una categoria dell’umano e non una mera attività professionale, le viene restituita importanza individuale e collettiva come arma per «reagire al corpo morto sociale».

«Certamente non è scienza, ma somiglia alle sue premesse. E le premesse sono quanto di meglio e di più politico una scienza possa offrire». Il libro chiude in bellezza la ‘trilogia dello spazio’, di cui il primo capitolo è Spazi Uniti d’America, una ricerca on the road sul fare spazio contemporaneo e sull’uso delle utopie nella costruzione del corpo sociale, a cui segue Uccidere spazi. Microanalisi della corrida, nel quale il caso di studio della tauromachia apre una voragine sulla morte del corpo e sui racconti apocalittici dell’Occidente. Antispazi è la terza uscita di Pleistocity Press, il marchio di stampa indipendente creato nel 2015 dall’autore insieme a Maurizio Corrado. La versione cartacea del libro è disponibile su Amazon per pochi euro.

Il testo non rappresenta, né dimostra nulla: racconta, anzi lascia che i racconti avvengano da sé: come fossero «crocicchi ove le cose accadono», per dirla con Lévi-Strauss. Meschiari si conferma maestro della scrittura paesaggistica: il supporto verbale aderisce perfettamente ai materiali di ipotesto del libro – in questo caso, immagini. La prosa riproduce la multimedialità delle tracce seguite, le parole dialogano con le figure in modo del tutto originale. Già nelle prime righe, tutti gli elementi del pamphlet entrano in gioco in forma iconica, come nel montaggio di un trailer. L’autore è dentro i luoghi e le cose, la sua presenza integra scenari antitetici in una dimensione paesaggistica, slatentizzando i conflitti che li percorrono. Un angolo di South Carolina lo proietta lontanissimo, nei contorni aperti e incompleti delle figure del Paleolitico Superiore, da cui riemerge traumaticamente alla vista dello squallore della realtà circostante, che si impone nel narrato nonostante la vista selettiva avrebbe preferito ignorarla. La scenografia dell’incipit delinea l’arena dell’argomentazione: le paludi incontaminate del brodo primordiale e la povertà nera della provincia americana, i mammiferi preistorici sulle pareti delle grotte di Lascaux e i trofei di caccia del bianco aristocratico. E nel bel mezzo del dibattito tra questi ossimori della surmodernità, un barbone stringe la sua bottiglia di Mad Dog azzurro fluo e manda tutto e tutti a farsi fottere, insieme a se stesso. L’immagine è la parusia dello stadio evolutivo della nostra specie: il barbone sbronzo è «l’Uomo di Maddog, cioè noi Occidentali nel tempo post-storico». Stiamo tutti come lui, persi nel colore sintetico dell’alcol da due soldi, a ripetere fuck the real, man, fuckthereal, con la testa contro il muro. Ognuno con la sua bottiglia in mano: e giù una sorsata di sogni preconfezionati quando c’è bisogno di voltare le spalle al reale (non nel senso di ‘vero’; ma perché fa puzza, fa chiasso, parla strano, ci fa sentire osservati) e immergersi nei propri spazi. Inventati.

Ma se lo stordimento e la menzogna autocompiacente sono meccanismi specie-specifici che hanno alimentato millenni di trionfi di Homo, come e perché combattere un dispositivo che coincide con i limiti dell’ontologia umana? Per incominciare bisogna guardare per terra, riflettersi nella pozzanghera di piscio, e disgustarsi. Il disgusto per il barbone e per la sua declinazione di fuck the real, molto meno confortevole di quella dei pensatori utopici, dipende dall’orrore di riconoscerci in lui, in «quello che invariabilmente siamo quando qualcosa si inceppa nella macchina antropologica». È la nostra capacità di empatia, e quindi di immedesimazione, a riattivare lo storytelling: a storia che ci racconta è densa di squallore e nonsenso e ci accomuna in modo intollerabile a chi e cosa riteniamo difetto e imperfezione e invece agisce nella trama da protagonista. Antispazi amplifica questo «attimo di panico»; congela, sviscera e dilata l’istante dell’incontro tra due antitesi, prima che il passante abbia il tempo di voltare lo sguardo altrove, prima che la vergogna ci spinga a pensare e agire secondo norme sociali; prima, insomma, che il bambino selvaggio venga costretto a camminare su due gambe e mangiare carne cotta per essere finalmente rinchiuso in un manicomio o ospedalizzato in quanto minorato mentale.

Ma se lo stordimento e la menzogna autocompiacente sono meccanismi specie-specifici che hanno alimentato millenni di trionfi di Homo, come e perché combattere un dispositivo che coincide con i limiti dell’ontologia umana? Per incominciare bisogna guardare per terra, riflettersi nella pozzanghera di piscio, e disgustarsi. Il disgusto per il barbone e per la sua declinazione di fuck the real, molto meno confortevole di quella dei pensatori utopici, dipende dall’orrore di riconoscerci in lui, in «quello che invariabilmente siamo quando qualcosa si inceppa nella macchina antropologica». È la nostra capacità di empatia, e quindi di immedesimazione, a riattivare lo storytelling: a storia che ci racconta è densa di squallore e nonsenso e ci accomuna in modo intollerabile a chi e cosa riteniamo difetto e imperfezione e invece agisce nella trama da protagonista. Antispazi amplifica questo «attimo di panico»; congela, sviscera e dilata l’istante dell’incontro tra due antitesi, prima che il passante abbia il tempo di voltare lo sguardo altrove, prima che la vergogna ci spinga a pensare e agire secondo norme sociali; prima, insomma, che il bambino selvaggio venga costretto a camminare su due gambe e mangiare carne cotta per essere finalmente rinchiuso in un manicomio o ospedalizzato in quanto minorato mentale.

La realtà, quella brutta, sputa in faccia al vero che vorremmo, all’estasi che ci fa sentire compresi e partecipi di un solenne equilibrio, detentori di una chiave di lettura, meritevoli di intelligenza. Contro questo sussurro strutturalista, questa epistemologia neoplatonica, questo antispecismo reazionario che osanna nella natura ciò che disprezza negli uomini, il libro non fornisce nessun antidoto se non una costante palestra del senso critico, dell’anticonformismo, della ricerca e dell’umiltà, e soprattutto della vita e del corpo come imperativo culturale e politico. I simulacri del paradiso in terra fuori dal mondo sono il dispositivo che neutralizza qualunque racconto, che addomestica le immagini sovversive e ci impedisce di essere scalfiti nelle nostre certezze immaginarie, facendoci dimenticare di essere umani. Questo dispositivo esercita controllo sugli uomini e, soprattutto, produce cultura. E controcultura, naturalmente. Il rifiuto della norma biopolitica e delle false opposizioni cessa di essere ideologia e diventa necessità fisica, autodifesa contro il determinismo e l’asservimento alla funzione, esercizio di libertà. La ricerca di altri modi di essere umani deve partire dalle necessità del presente e diventare dialogo tra uomini, non più confronto tra forme che parlano per bocca di uomini.

Le pagine di Antispazi si aprono come macchie di Rorschach a simmetria imperfetta. Su ognuno dei due lati scorre un libro diverso, che commenta e completa l’altro: sulla sinistra si articola il saggio, sulla destra sfila una galleria di primissimi piani, ritratti dell’assurdo rappresentato, accompagnati da lunghe didascalie che riprendono o anticipano discorsi sviluppati a sinistra. Il contrappunto tra immagini e scrittura lascia spazio alle associazioni autonome del lettore, apre il testo a connessioni di senso che vanno oltre le righe. Le due metà non si illustrano a vicenda; a volte si commentano, altre volte trattano lo stesso argomento su piani lontanissimi, producendo scandali visivi, riattivando le distanze insieme alla simpatia, recuperando le narrazioni sottese alle immagini e alla loro costruzione. Il brano sulla funzione cognitiva di Lascaux è affiancato dai ritratti di due inattesi saggi delle caverne digitali: lo sciamano Klem del videogioco Secrets of The Lost Cavern, e Osama Bin Laden sullo sfondo delle grotte di Tora Bora.

La sapienza degli accostamenti tra parola e figura reintroduce l’intimità corporea del contatto con il volto (metonimia della persona) dell’altro, neutralizzata da Photoshop e dalla rassicurante distanza dello spazio pubblico on line, dove lo spettatore, parafrasando Debord, «più contempla [il diverso], meno [lo] vive». L’autore pesca le immagini dalla rete, e le lavora insieme all’artista Makhno Boucher rendendole ‘grezze’, liberandole da copyright ed effetti spettacolari per usarle come «reagente», come «bagno di sviluppo» di un processo di elaborazione che inizia una volta finite le pagine di Antispazi.

Origine, Caduta, Frontiera, Resistenza, Attesa, Pleistocity; oppure Pleistocene attuale, I leoni di Ninive, 1789 oggi, Wilderness 2.0, Apocalimbo, La città dopo la città. I capitoli si raggrumano intorno a concetti trasversali alle epoche storiche, i rimandi avanti e indietro nel tempo manifestano l’uniformità dei comportamenti dell’animale uomo nel suo farsi spazio. Il principale obiettivo polemico resta comunque la disumanizzazione del presente, intorpidito dall’assenza di dinamiche reali all’infuori di quelle di mercato. Come dice Debord, la società «offre ai rivoluzionari i modelli della falsa rivoluzione» e li affianca a nemici uguali e contrari per dare loro consistenza dialettica. La gioventù bruciata delle periferie e gli sbirri autoritari e razzisti. Gli autonomi dei centri sociali e i fasci. Così gli ecovillaggi, che mantengono la loro immagine come antitesi alla città frenetica e inquinata, pur vivendo di compromessi che riproducono prevaricazioni e strutture violente del mondo di fuori, e si alimentano con intensi contatti economici e virtuali con l’esterno che vorrebbero lasciarsi alle spalle. L’autarchia è solo illusoria: in realtà ci si divide i compiti e i territori. Come tra Stato e mafia.

Origine, Caduta, Frontiera, Resistenza, Attesa, Pleistocity; oppure Pleistocene attuale, I leoni di Ninive, 1789 oggi, Wilderness 2.0, Apocalimbo, La città dopo la città. I capitoli si raggrumano intorno a concetti trasversali alle epoche storiche, i rimandi avanti e indietro nel tempo manifestano l’uniformità dei comportamenti dell’animale uomo nel suo farsi spazio. Il principale obiettivo polemico resta comunque la disumanizzazione del presente, intorpidito dall’assenza di dinamiche reali all’infuori di quelle di mercato. Come dice Debord, la società «offre ai rivoluzionari i modelli della falsa rivoluzione» e li affianca a nemici uguali e contrari per dare loro consistenza dialettica. La gioventù bruciata delle periferie e gli sbirri autoritari e razzisti. Gli autonomi dei centri sociali e i fasci. Così gli ecovillaggi, che mantengono la loro immagine come antitesi alla città frenetica e inquinata, pur vivendo di compromessi che riproducono prevaricazioni e strutture violente del mondo di fuori, e si alimentano con intensi contatti economici e virtuali con l’esterno che vorrebbero lasciarsi alle spalle. L’autarchia è solo illusoria: in realtà ci si divide i compiti e i territori. Come tra Stato e mafia.

Per spiegare questo meccanismo non c’è bisogno di ricorrere al complotto di una casta di rettili alieni che prendono le sembianze dei potenti della terra, o immaginare malvagi censori in giacca e cravatta dentro stanze dei bottoni piene di schermi. I riproduttori del controllo e della censura preventiva siamo noi, su di noi stessi e su chi ci circonda, per conformismo e per bisogno di senso condiviso. Nell’era del surplus e della riduzione dello sforzo, un grande esempio è la retorica del lavoro, clamoroso forum della mia generazione. Prima che a un bisogno materiale, la lagnanza della precarietà risponde al vuoto di senso dell’esistere inattivo, rispetto a cui il lavoro si staglia come unica risposta, unica alternativa a sonniferi e antidepressivi. La protesta racconta la fine del conflitto: la vera ansia è quella di inserirsi nel sistema, in qualunque posto (fisso). I nostri sogni escono fuori da noi, coincidono con quelli che vediamo, e che facciamo vedere; i social sono la quintessenza dei nostri diari onirici: sogni pubblicabili, alla luce del giorno, incompleti e censurati. Prodotti da un’umanità non vera, ma verisimile.

La sub-umanizzazione viene assorbita dal linguaggio, quindi dal pensiero: sei una bestia perché tu stesso lo dici. Il parossismo del Lagerszprache viene riprodotto nelle molteplici declinazioni del ghetto – l’uso ipertrofico dell’autoetnonimo niggah tra i giovani neri dei Paesi anglofoni ne è un esempio: fatto salvo il dibattito sul valore politico del termine, di certo il meccanismo logico del dualismo scatta immediatamente, e dal di dentro. Il panottico carcerario è riprodotto dalla segregazione abitativa della periferia lecorbusieriana tanto quanto da certa antropologia visuale e dai reality shows sulle famiglie povere: le pareti di casa diventano videocamere, con la conseguenza che le interazioni familiari assorbono le dinamiche televisive. Si vive in uno zoo, con la differenza che il recluso è costretto a guardare sé stesso dentro una gabbia, vede un’immagine al posto di una persona.

L’antinarrativa entra nella vita della gente così come nel sapere postmoderno e nelle arti visuali: «siamo entrati in sordina nell’era del movie trailer». Non si tratta di linguaggio pubblicitario: il trailer non serve più per accattivare il pubblico, ha valore a prescindere dal film; anzi, diventa film. Le scienze sociali arrancano, non trovano paradigmi adatti. Si contrappongono le interazioni face-to-face alla virtualità online, ci si barrica nell’idea di città, che diviene essa stessa antispazio e principio assolutorio, mentre «la città che conoscevamo è finita, perché quello che c’è da vedere, e che vogliamo vedere, non è più la città». Il potere creativo del quarto spazio e dei vuoti urbani, celebrato da Urban Studies e Urban art, indica in Detroit e Gibellina luoghi ideali per reinventare l’umano, mentre la gente se ne va; le città muoiono proprio quando la popolazione mondiale urbana supera quella rurale. Le rovine contribuiscono a trasformare le strade in schermi su cui proiettare immagini a piacere che prescindono dalla città. Chi ci abita, la ignora per sopravviverci.

Come in un film di cui si prevede un sequel, il finale del libro lascia spazio a successive evoluzioni delle dinamiche narrate, verso un possibile lieto fine. La disseminazione virale delle immagini produce un surplus imprevisto e incontrollabile, che potrebbe portare l’uomo sulla via del desiderio. È questa l’unica strategia vincente di resistenza: l’amore contro ragione, lo strabordare della voglia oltre il contratto coniugale, il desiderio fine a sé stesso, improduttivo, superfluo, inutile, che afferma il soggetto e disdegna la convenienza. Si parla di sessualità, e quindi anche di pensiero creativo, ricerca, elaborazione sociale, convivenza tra esseri. «Cominciando a riamare le immagini vive, quelle che raccontano storie».

Vorrei concludere con un omaggio all’amore contro ragione, e indicare a me stesso e agli altri una via verso l’umanità liberata. Invece non posso fare altro che rileggere Antispazi alla lucedi una nuova invenzione del controllo biopolitico, un controspazio a prova di qualunque relativismo etico e postmodernità: lo Stato Islamico. La forma statale di questa entità politica non ne contiene l’originalità: il solo principio che la regge è quello di eliminare il diverso, che guarda caso coincide con il nostro sistema sociale. Sono il male senza rimedio, i nemici da sconfiggere: la nascita dell’ISIS trasforma la geopolitica in un videogioco, la cronaca in un action movie hollywoodiano. E come in ogni sparatutto, il cattivo si riconosce subito, anche se accendi la TV a metà secondo tempo. Nessun movimento di opinione potrebbe mai simpatizzare con loro, nessun partito politico, nessuno sparuto manipolo di antagonisti extraparlamentari potrebbe mai spendere una parola in loro difesa. Criticare la retorica dei governi europei, certo; dire che «ce la siamo voluta e ce la meritiamo» anche. Ma che hanno ragione loro, e che potrebbero essere degni di una qualche stima, no. L’ISIS mette d’accordo tutti, come niente prima d’ora. Sono i demoni inventati dalla nostra crisi storica, quello «spazio cieco in cui il senso di vuoto e il vuoto di senso portano a consacrare il meno peggio e lo status quo». È l’Apocalisse, «una tabula rasa virtuale che ci fa tornare al presente», magari senza fede nel progresso, ma con qualche domanda in meno. E non mi riferisco ai piromani di Calais, ai guardiani della Fortezza Europa, ai Salvini e ai Le Pen che si fregano le mani e gridano ai miracoli divinatori della Fallaci.

Mi riferisco agli altri, ai benpensanti, a quelli dalla parte giusta: a ‘noi’. Parlo di me: il 13 novembre scorso, la mia reazione agli attentati di Parigi è stata di puro terrore. Inconfessabile, vergognoso, irrazionale, fugace e immediatamente censurato, subito ricomposto in una dimensione analitica e distaccata; ma vero, e intenso. E «se la paura respingesse e basta non ci sarebbe il terrore, se il dramma non innescasse un voyeurismo non ci sarebbe tragedia». Gli spazi della strada, dell’intrattenimento culturale notturno, delle passeggiate in centro e dei concerti, sono i miei spazi, quelli delle «birrette che impediscono la rivoluzione» che mi sono tanto care e che costituiscono uno dei principali playgrounds del mio agire sociale. Toccatemi lì, e divento ricattabile. È questione di un attimo, e saltano i filtri all’informazione ufficiale: l’immagine che mi appare è un esercito di fanatici vestiti di nero, dotato delle più recenti tecnologie belliche e informatiche, che riduce in schiavitù le donne nemiche, getta omosessuali dalla vetta dei grattacieli, massacra villaggi e città e versa in mare il sangue delle vittime sgozzate per farlo arrivare a Roma. Una macchia nera che si allarga a vista d’occhio, irrefrenabile, che alleva nell’odio la gioventù di terre devastate dove non c’è niente da perdere. Un ordigno che attira a sé il malcontento degli scarti dell’Occidente, l’agglomerato indigesto dei figli di tutte le etnie migranti dal Marocco al Senegal all’Indonesia, cisti nell’impero che non sa che farsene e non può più espellerli. Sentire le dichiarazioni di Renzi al telegiornale mi ha rassicurato, devo confessarlo.

Mi riferisco agli altri, ai benpensanti, a quelli dalla parte giusta: a ‘noi’. Parlo di me: il 13 novembre scorso, la mia reazione agli attentati di Parigi è stata di puro terrore. Inconfessabile, vergognoso, irrazionale, fugace e immediatamente censurato, subito ricomposto in una dimensione analitica e distaccata; ma vero, e intenso. E «se la paura respingesse e basta non ci sarebbe il terrore, se il dramma non innescasse un voyeurismo non ci sarebbe tragedia». Gli spazi della strada, dell’intrattenimento culturale notturno, delle passeggiate in centro e dei concerti, sono i miei spazi, quelli delle «birrette che impediscono la rivoluzione» che mi sono tanto care e che costituiscono uno dei principali playgrounds del mio agire sociale. Toccatemi lì, e divento ricattabile. È questione di un attimo, e saltano i filtri all’informazione ufficiale: l’immagine che mi appare è un esercito di fanatici vestiti di nero, dotato delle più recenti tecnologie belliche e informatiche, che riduce in schiavitù le donne nemiche, getta omosessuali dalla vetta dei grattacieli, massacra villaggi e città e versa in mare il sangue delle vittime sgozzate per farlo arrivare a Roma. Una macchia nera che si allarga a vista d’occhio, irrefrenabile, che alleva nell’odio la gioventù di terre devastate dove non c’è niente da perdere. Un ordigno che attira a sé il malcontento degli scarti dell’Occidente, l’agglomerato indigesto dei figli di tutte le etnie migranti dal Marocco al Senegal all’Indonesia, cisti nell’impero che non sa che farsene e non può più espellerli. Sentire le dichiarazioni di Renzi al telegiornale mi ha rassicurato, devo confessarlo.

Di fronte a questa barbarie senza se e senza ma, non abbiamo dubbi: è meglio il nostro mondo. E lo gridiamo forte: non toccateci Parigi, giù le mani da Papa Francesco e dai nostri tesori di arte, diritti e civiltà. Ci affrettiamo a escludere i Bush e i Salvini dal consesso, e a spalancare le braccia ai profughi della crudeltà fondamentalista, ma l’asserto fondamentale è un altro: quello sotto attacco è il nostro mondo, avrà i suoi difetti, ma ce lo teniamo. Ci rintaniamo nella cuccia sicura, smorziamo le critiche. Rientriamo nei ranghi.

Il fondamentalismo islamico è il colpo di coda dell’Occidente abbattuto, dei reparti NATO che fanno le valigie sconfitti, dei premier del G8 e dei finanzieri che arrancano a fronte delle nuove economie galoppanti e ai contratti tra la Cina e i produttori africani di coltan. È il saluto degli zii Sam: «Ok, ce ne andiamo. Ma avete visto chi viene dopo? Davvero preferite loro?» Come è ovvio, il resto del mondo se ne infischia: ha perso la pazienza. Ma per noi, i privilegiati, sì che vale la commozione e la preghiera. La preghiera che i cattivi se ne vadano via e tutto torni come prima. Non c’è nessuno scontro di civiltà: la dialettica è tutta interna alla nostra società, non serve nessuna teoria del complotto per accettarlo.

Tre settimane dopo, Hilary Benn, parlamentare laburista alla Camera dei Comuni britannica, appoggia l’invio di truppe in Siria invocando le brigate socialiste inglesi che combatterono il franchismo nella Guerra Civile spagnola. Il circolo si chiude: spazio e antispazio confermano il dominio dell’uomo sull’uomo. Rinnegare la guerra non mi esclude dal fare parte dello stato di eccezione che la produce, né mi assolve lo scriverne qui e ora. La triste storia è che il mondo che scambia petrolio per armi con l’Arabia Saudita mentre bombarda Raqqa è il mio mondo, a tutti gli effetti. E non mi piace per niente. Dopo la lettura di Antispazi, mi verrà un po’ più difficile dimenticarmene.

Dialoghi Mediterranei, n.17, gennaio 2016

_______________________________________________________________

Eugenio Giorgianni, laureato in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha recentemente completato il Master of Arts in Visual Anthropology presso The University of Manchester. Tra il 2011 e il 2012 ha condotto, con il supporto della Universidad de Granada, una ricerca etnografica presso la comunità dei migranti in transito a Melilla (Spagna africana). Tra i suoi interessi di studio temi e questioni relativi all’antropologia dello spazio. In questa direzione ha condotto una ricerca sul quartiere palermitano di Ballarò.

________________________________________________________________