dialoghi oltre il virus

di Vito Teti [*]

«Mi spagnu». La paura, 25 aprile 2020

«Mi spagnu», vale a dire: «Ho paura» è ancora oggi un modo di dire molto diffuso nelle lingue dei miei paesi di Calabria. «Mi spagnu» è stata l’espressione che, da bambino, sentivo ripetere da mia nonna e da mia madre quando c’era una tempesta, con tuoni e fulmini, quando si verificava qualche incendio, o in situazioni pericolose o percepite come tali. Da grande, e quando mia madre era ormai anziana, il suo «mi spagnu» era rivolto a me quando partivo, quando aveva paura che prendessi un aereo o andassi in qualche luogo lontano, pericoloso, dove temeva potessero esserci persone che mi avrebbero fatto del male. E negli ultimi anni e anche mesi della sua lunga (dolorosa, faticosa, bella) esistenza il suo «mi spagnu» era legato a cattive visioni o apparizioni (e se fossero state vere), a brutti sogni, a incubi, a timori che la prendevano di notte o anche alla preoccupazione di lasciare sola quella che lei chiamava i suoi bambini e non si capiva se si riferiva a me e a mia sorella, considerati bambini anche tra i sessanta e settant’ anni, o invece ai figli ancora piccoli miei e di mia sorella. Un suo «mi spagnu», che mi provocava non poco divertimento (e motivo di sfotterla e anche di farla indispettire), era quello di poter sentire a Capodanno, a mezzanotte, il rumore di piccoli sassi o pietruzze che i defunti lasciavano cadere sulle tegole di un’abitazione che, in quell’anno, avrebbe conosciuto una perdita.

Ricordo come, ogni anno, fino all’ultimo, quello appena passato, me ne stavo con lei a mezzanotte e parlavo o la distraevo e mi inventavo qualche rumore per non farle sentire il rumore della pietra. E, poche ore prima, all’imbrunire, mamma sollecitava mia sorella a togliere dai balconi i “panni amprati”, i vestiti appesi, il bucato messo all’aperto per asciugarsi, perché poteva attirare i defunti che tornavano, con la loro inesauribile sete e insopprimibile nostalgia della vita, di quelli che avevano lasciato e a cui si sentivano legati, e potevano attirare con sé quanti, rimasti vivi, avevano nostalgia dei defunti. Del verbo «spagnarsi», «spaventarsi», «avere paura» esistono infinite attestazioni nella lingua, nel folklore, nei testi di tradizione orale, nei canti popolari della Calabria, in tante metafore e modi di dire. La paura era legata alla presenza violenta e alle invasioni cruente degli altri, degli stranieri che in un luogo cruciale di transito, di scambi, di incursioni com’era la Calabria, con una posizione geografica determinante, generavano inquietudine, precarietà, insicurezza, nomadismo, di spostamenti di abitati, così come era accaduto in occasione delle incursioni arabe del IX e X secolo e poi con le successive dominazioni straniere. Si parla non della paura individuale, ma di una condizione vissuta o percepita a livello di gruppo o comunità in epoca moderna e contemporanea legata a terremoti, alluvioni, frane, carestie, colera, pestilenze che segnavano in maniera profonda la vita, la mentalità, la cultura, di popolazioni che vivevano in condizioni di perenne insicurezza e precarietà.

Ho parlato di «melanconia da catastrofe» proprio per segnalare come afflizione, apatia, insicurezza, mobilità, diffidenza. Scrive Alvaro nel 1954: «Nel sottofondo della memoria di questi abitanti della costiera e dei paesi sulle pendici dell’Aspromonte, c’è l’urlo del torrente. [...] c’è nell’animo di quegli abitanti, appena le prime piogge ballano sulle tegole delle casupole senza soffitto, la paura di quello che può fare la montagna».

Nei riti della Confraternita del SS. Crocefisso del mio paese (è la Confraternita affiliata da fine Settecento a quella di San Marcello a Roma, il cui Crocefisso è stato scelto dal Papa per le sue preghiere) con i quali mi sono formato e cresciuto, durante il periodo di Quaresima, come ricorda Domenico Teti in un bellissimo scritto apparso sul sito della confraternita, le invocazioni ricorrenti nelle preghiere e presenti negli Statuti del 1669, recitavano «A peste, fame et bello, libera nos Domine». Guerra, fame, peste ricordavano le persone e i loro riti. Anche con un esplicito invito e ammonimento ai congregati, le funzioni che, specie nel periodo della Quaresima duravano ore, erano molto incentrate sulla necessità del ricordare, dell’avere memoria e anche del dialogare con i defunti e pregare «per i fratelli e le sorelle assenti con legittima causa».

Ai tempi della mia infanzia presenti erano i racconti e le memorie del colera e di altre malattie mortali e si raccontava di interi paesi distrutti dal contagio. In particolare quelli riferiti alla spagnola, che, guarda caso, incrocia il verbo spagnarsi. E non bisogna dimenticare la paura che, tra fine Ottocento e inizio Novecento, colpisce intere comunità con l’emigrazione, che di fatto diventa un lutto, un cordoglio, un fattore di ansia e timore per chi deve attraversare l’Oceano, rischia di morire durante la traversata marina e di non essere sepolto nella terra, di vagare come ombre erranti, inquieti, spiriti, o di persone che spesso perdono la vita dopo poco mesi di arrivo nel loro mondo.

Jean Delumeau, in un libro sulla storia della paura in Europa tra XIV e XVIII secolo, ricorda come la paura ha governato la storia dell’umanità e ricorda la paura degli spiriti, delle tenebre, dell’ira divina, dell’apocalisse, delle streghe, dell’untore e così via. In realtà molte di quelle che vengono definite paure non sono altro che narrazioni, spiegazioni, tentativi di dare un senso alla paura, di trovare o inventare dei responsabili, dei capri, per poter elaborare delle forme di resistenza, per affermare una presenza in un mondo segnato dal negativo. De Martino, ne La fine del mondo raccontava lo smarrimento, lo spaesamento, lo sradicamento dell’uomo moderno come ormai da un secolo stavano facendo filosofi e scrittori che vivevano la mondanità e la caduta nella modernità, nel labirinto.

La paura è un dispositivo essenziale dell’animale Sapiens per sfuggire ai pericoli e alla morte, tuttavia, anche nel caso di quello che viene definito “istinto di sopravvivenza”, necessità ancestrale, diventa difficile separare la natura dalla cultura. La cultura non va vista in termini di utilità per animali indifesi, ma come un elemento indispensabile per la loro stessa vita. Non semplice aiuto strumentale, la cultura incide nella vita dell’uomo e si configura come “prerequisito” della sua esistenza biologica, psicologica, sociale (Geertz, Remotti), non soltanto dell’apparato tecnologico che sa fornire, ma anche della sostanza simbolica, delle esteriorizzazioni, delle rappresentazioni, delle narrazioni, dei miti, del linguaggio di cui è composta. La cultura, i miti, i riti erano dei dispositivi, delle strategie, delle azioni attraverso cui le persone delle società del passato e tradizionali, malgrado tutto, continuavano, anche a costo di esperienze terribili e di catastrofi, a mantenere strategie di sopravvivenza e di esserci nel mondo.

Torniamo al «mi spagnu» di mia madre. Era certo dovuto una componente essenziale del suo «carattere», della sua storia familiare e infantile, della sua pietas e della sua pena, delle sventure che aveva conosciuto, dell’essere rimasta donna solo con un figlio da crescere, ma era anche il frutto della memoria del suo ambiente e della sua generazione che trovavano nella memoria e nei riti della Confraternita e del paese delle strategie per superare esperienze dolorose sempre in agguato. Le storie di apparizione di defunti, del loro possibile ritorno in maniera irrelata, del loro dialogo con i viventi non raccontavano, forse, una “realtà” (ma cosa è la realtà?), ma costituivano un dispositivo culturale, rituale, simbolico per superare la paura dei morti, che è la paura che accomuna tutti i viventi, proprio in quanto viventi e non adatti alla morte. Tutte le società hanno elaborato tecniche di superamento del dolore, di allontanamento, espulsione, controllo dei morti.

Nelle culture folkloriche i morti «non morivano» (se così si può dire) come muoiono oggi: essi cambiavano solo condizione, passavano in un «altro mondo». Continuavano, diversamente, a esserci. Nelle culture tradizionali del Mediterraneo l’acqua e il cibo erano l’oggetto del desiderio, della nostalgia, della memoria delle persone in viaggio, inquiete, erranti. Non deve sorprendere che l’inquietudine e la nostalgia per la vita dei defunti, che si apprestavano a compiere l’«ultimo viaggio» o che, attraversato il «ponte di S. Giacomo», erano già passati nell’aldilà, si manifestassero come nostalgia dell’acqua, del cibo, del «mangiare insieme» ai loro familiari. Nelle società tradizionali i morti che ritornano si configurano come speranza di rigenerazione, ma anche come segnale e rischio di una possibile «non-rinascita». I morti sono anche figure ostili, minacciose che possono trascinare con sé i vivi. Gli stessi uomini di scienza, soprattutto verso la fine della loro esistenza, sembrano considerare possibile un nostro contatto con i defunti.

In epoca moderna – da quando abbiamo pensato di avere sconfitto, definitivamente, la fame, di essere usciti da una condizione di miseria, di avere raggiunto definitivamente il benessere – la paura collettiva della fine, delle calamità viene meno, e questo anche in presenza di gravi calamità, terremoti, alluvioni, incendi, crolli di ponti che continuano a segnare la nostra vita. In genere, chi non viene colpito direttamente, chi è lontano da una calamità, per la quale si commuove e partecipa a distanza, pensa che essa riguardi sempre gli altri, avvenga in altri posti. Intendiamoci: che il pensiero moderno, la scienza, la medicina, la tecnica abbiano sconfitto malattie mortali, abbiano prolungato la vita delle persone, abbiano cancellato paure reali o immaginate è stata una grande conquista dell’umanità. Un rovescio della medaglia è che la paura è stata delimitata, rinchiusa nella sua dimensione privata e psicologica, diventa la patologia di persone fragili, le cui manifestazioni diventano follia. La paura è stata circoscritta, medicalizzata e allora diventa claustrofobia, agorofobia, patofobia, panico, espulsa da una dimensione comunitaria, dentro la quale trovava un certo senso e a volte una certa risoluzione. La paura ha perso il suo carattere simbolico, la sua dimensione sociale. E per psichiatri e psicanalisti è difficile scorgere le cause scatenanti di un malessere individuale e individuare una soluzione al di fuori di un contesto familiare o condiviso.

Con la fine della guerra fredda, con il crollo del Muro di Berlino, anche la paura della guerra atomica o tradizionale si è allentata. Soltanto con l’abbattimento delle Torri Gemelle, con il terrorismo islamista, con i bombardamenti di città in Medio Oriente, con le distruzioni di siti archeologici o con la decapitazione di persone nemiche, che hanno la capacità di alimentare paure e terrore a livello globale, torna una paura dell’altro, del barbaro, dello straniero, il capro espiatorio di società non più arcaiche che però scoprono una nuova fragilità. Anche la paura delle stragi, del terrorismo, degli attentati tra la folla, nel cuore delle città europee, in fondo resta sempre un problema particolare, limitato, controllabile. Anche i rischi climatici e i conflitti bellici che potrebbero provocare una guerra atomica sono considerati problemi di chi verrà.

Ed ecco allora che il Coronavirus ci pone di nuovo di fronte a una paura, di cui non conosciamo il nome, l’origine e che tendiamo ad attribuire a un nuovo capro espiatorio. L’uomo si riscopre debole, fragile e senza nuovi apparati culturali per fronteggiare una paura globale. Inedita. Invisibile. Impensabile. Miliardi di persone impaurite nelle loro case, negli ospedali, in solitudine non riescono a dare un senso condiviso, uno sbocco, a una paura che è comune, ma viene vissuta in solitudine. Molti studiosi negli ultimi anni (e ricordo anche i miei lavori) hanno posto in evidenza come il malessere di fondo della nostra società fosse legato al rifiuto e alla paura della morte e a una cultura che vive sempre proiettata nel futuro, in avanti – ma potremmo ben dire qui in un continuo presente – senza tenere conto di ciò che è stato, di quello che resta, dei defunti che continuano a essere tra di noi. Con il Covid-19, ci siamo riscoperti fragili, deboli, piccoli, meschini, anziani, mortali.

C’è chi invita al coraggio, alla forza, con visioni ottimistiche e consolatorie, che non tengono conto della realtà, della forza, delle ragioni della paura. Quello che è venuto meno forse è la costruzione di una strategia nuova e comune per affrontare la paura, per superarla. Forse bisogna ripartire dalla paura della morte e andare contro la morte. Tutto contro la morte, ma tutto a favore dei morti, tutto assieme ai morti, al loro riconoscimento. Sono i morti che ci riportano alla vita, che ci consentono il ricordo, strappandoci alla ridondanza dei vivi. Non sono i morti quelli che noi temiamo, dice Canetti, ma coloro che vengono dopo di noi.

Senza alcun rimpianto e senza nostalgia per un passato che ha conosciuto guerre, pandemie, stragi, lager, fame, etnocidi, senza compiere ‘retrotopie’, forse abbiamo bisogno di nuove, piccole, grandi utopie. La paura diventa una sorta di Paura metafisica che ci rende impotenti, deboli, insicuri. La paura di oggi è, soprattutto, paura di un futuro che non riusciamo più a immaginare. Sembra una paura invincibile perché non è paura dell’altro, ma paura del vicino, del familiare. Paura di noi stessi. Soltanto politiche ed elaborazioni nuove, sovvertitrici del prima, forse potrebbero almeno farci vivere assieme, condividere la paura, trasformarla in spinta collettiva per andare avanti, per immaginare un domani, un futuro. Forse riscoprirci mortali – ripensare alla rimozione che abbiamo fatto del dolore, della storia, del sacro, del religioso, della comunità, della finitudine, della malattia, della vecchiaia, della morte – può costituire il primo, debole, incerto, faticoso passo per sconfiggere quel delirio di onnipotenza, quel sogno di immortalità e di perenne giovinezza, quelle devastazioni della natura che ci hanno portato a una paura che, forse, se decifrata e affrontata dall’umanità nel suo insieme, potrebbe essere la salvezza dell’Homo Sapiens, se riesce a capire questa ultima chiamata, questa ultima avvertenza che ha ricevuto.

«Lu jire e lu venire Deu li fice» «L’andare e il venir Dio li ha fatti», 1 giugno 2020

Paesi, villaggi, margini, periferie che da anni hanno conosciuto storie di spopolamento, abbandono, desertificazione, adesso, con la pandemia, per alcuni diventano una sorta di Eden, tanti Paradiso in terra, il futuro di quanti, improvvisamente, si sentono in fuga dalla folla, dalla fretta, dall’anomia delle metropoli. A promuovere questa “retrotopia” sui media, a mitizzare i luoghi della presunta genuinità e purezza, sono spesso quanti, negli ultimi decenni, hanno creato fortune private e pubblici disastri con una visione urbanocentrica, che ha considerato i paesi luoghi di arretratezza e arcaici, da cui fuggire e da abbandonare al loro destino. Questi pentimenti e questo ribaltamento di paradigma forse avrebbero bisogno di persuasione e di buone pratiche, di coerenza tra ciò che si proclama e ciò che si fa. Sarebbe, forse, il caso di capire che idea e che progetto di rigenerazione hanno in mente alcuni archistar o nostalgici cercatori di arche perdute.

Il paese – come sanno quelli che ci abitano, quelli che li studiano da decenni, quanti si pongono il problema di come “riabitare l’Italia” (e non elenco i tantissimi studiosi, antropologi, territorialisti, economisti che hanno dato vita anche a libri e a un’associazione con questa espressione e ricordo, però, quanto su “Dialoghi mediterranei”, Pietro Clemente ed altri stanno segnalando alla comunità degli studiosi, ma soprattutto a chi ha a cuore i piccoli paesi) e quanti sono da decenni concretamente, faticosamente impegnati in opere di rigenerazione – poco si presta ad esotismi e a mitizzazioni, a mitologie salvifiche perché sono diventati, luoghi difficili, vuoti, senza l’antica anima comunitaria, dopo decenni di abbandono.

Di ben altro tenore, vorrei dire di amore, di legami profondi e sentimenti intensi e controversi, di altra persuasione e di nuovo slancio, è il fenomeno dei ritorni al Sud e nei paesi di decine di migliaia di giovani e meno giovani provenienti dal Nord Italia e dall’estero. Uno degli esiti più vistosi del Covid-19 è stato quello di aver fatto rientrare nel Mezzogiorno decine di migliaia di giovani provenienti dal Nord Italia e dall’estero. Molti altri si appresterebbero a tornare, altri ancora stanno prendendo in considerazione un possibile “ritorno a casa”. Si parla di numeri non eclatanti, ma certo significativi per luoghi che conoscono una grave e inarrestabile, per adesso, crisi demografica. Si tratta di segni in controtendenza per arrestare un declino che – a seguire le valutazioni dei demografi – tra un decennio potrebbero trasformare intere aree interne e urbane del Sud in veri e propri deserti. Questo effetto paradosso del Covid-19 – uno dei tanti – potrebbe rappresentare un’occasione unica, da non sprecare.

Perché questo fenomeno, frutto di una catastrofe ancora in corso, diventi un fattore di rinascita e di rigenerazione dei paesi occorre, però, fare discorsi di verità. Per evitare che si ripropongano le scelte e le politiche del passato, quelle che hanno portato allo spopolamento, è bene ripensare la complessità degli abbandoni, la vastità delle erosioni che si sono verificate, l’articolazione delle dinamiche tra partiti e rimasti. Bisogna recuperare una memoria, non nostalgica e non ispirata a qualche revisionismo fastidioso o qualche rimpianto sterile, attiva e propositiva che faccia tesoro della vicende storiche di lunga e di breve durata. Dagli anni Settanta dell’Ottocento l’emigrazione, il grande esodo, la «rivoluzione silenziosa», la fuga di massa ha costituito la «grande causa di trasformazione» dei paesi, dei villaggi, delle campagne e ha modificato, in maniera profonda, la vita, la cultura, la mentalità delle popolazioni del Sud e della Calabria, dove l’emigrazione s’inserisce in una tradizione consolidata di viaggi, di mobilità e di spostamenti all’interno e fuori della regione, avviene in coincidenza con il recente processo di abbandono progressivo di zone interne ed è legata ad eventi di ordine più generale: l’unificazione nazionale, il brigantaggio, la resistenza alla leva, l’avvio della modernizzazione capitalistica nelle campagne, la distruzione di forme di economia, di agricoltura e di artigianato tradizionali.

In circa trent’anni, fino al primo decennio del Novecento, lasciano la regione, in maniera provvisoria o definitiva, quasi cinquecentomila persone, un terzo dell’intera popolazione. Questo semplice dato numerico, simile a quelli delle altre regioni del Sud, basta (anche senza fare altri approfondimenti storici e antropologici) per fare capire come l’emigrazione diventa morte e rinascita per centinaia di migliaia di persone che partono, restano, ritornano. La prima grande ondata migratoria, pure creando elementi di dissoluzione dell’antico ordine ed equilibrio, non comporta lo spopolamento dei paesi. Questo sia perché i ritorni sono notevoli e significativi sia perché le donne suppliscono, in parte, inventandosi un nuovo ruolo, all’assenza dei mariti, dei figli, dei padri nonché grazie ai vantaggi delle rimesse. Alla lunga, però, in varie aree d’Italia l’emigrazione comporta anche l’abbandono di luoghi interni e la disgregazione dell’equilibrio produttivo, demografico, culturale, sociale della montagna (Alpi e Appennini) come segnala, tra l’altro, una grande inchiesta pubblicata in otto volumi dall’Istituto nazionale di economia agraria su Lo spopolamento montano in Italia. Non si tratta di un fenomeno uniforme e infatti in alcune zone la mobilità della popolazione, prevalentemente quella maschile, riesce a tenere in piedi un mondo frammentato di economie che in molti casi porta addirittura a fare crescere la popolazione delle aree montane e interne. La mobilità non significa spopolamento, la crescita demografica non subisce interruzioni, e anzi, almeno in Calabria, durante il periodo fascista, che da un lato ostacola l’emigrazione all’estero e dall’altro porta avanti una politica di crescita demografica, anche i grossi centri montani e i paesi presepe conoscono un incremento della popolazione, che verrà confermato dal censimento del 1951. Ma la via di una fuga e il desiderio di abbandonare una montagna sempre più in crisi, individuata anche in maniera ideologica come luogo di arcaicità arretratezza, invivibilità e povertà, facevano parte ormai delle aspirazioni delle popolazioni.

Castellluccio di Norcia, la faglia millenaria del Monte Vettore, 1991 (ph. Salvatore Piermarini), da Pathos, Rubbettino ed. 2019

L’immagine e la realtà della montagna, luogo difficile ma dove la vita si era svolta per millenni, e dei paesi interni cedono sotto i colpi dell’esodo di massa, dell’emigrazione definitiva, del boom economico, del richiamo e del mito della fabbrica e della città. Esaurita una certa iniziale resistenza, tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta del Novecento, la frattura si verifica negli ultimi due decenni del secolo, quando si rompe l’equilibrio territoriale tra montagna e pianura e le colline perdono le loro antiche vocazioni economiche e le culture ad esse legate. L’abbandono dei paesi dell’interno, un elemento costante della storia d’Italia fin dal medioevo a seguito di carenze e catastrofi, assume oggi dimensioni vistose, drammatiche, da fine di un mondo. Non si tratta tanto di guardare ai numerosi paesi e borghi abbandonati nel corso dello scorso secolo, spesso in anni a noi recenti ma di osservare e considerare un processo in atto, lo svuotamento progressivo di interi paesi, il rischio di estinzione di tante comunità.

Non si parla della fine di questo o quel paese, ma della chiusura di un mondo e dello stravolgimento irreversibile di paesaggi, economie, culture e di sistemi ecologici, di microcosmi che hanno fatto del Mediterraneo quello che è nella nostra cultura. I doppi dei paesi interni, in regioni come la Calabria sono quei villaggi palafitte, incompiuti, iperaffollati d’estate, vuoti d’inverno, dove mancano servizi, luoghi di aggregazione, un centro con possibilità di rapporti sociali. Una singolare doppiezza lega i nuovi abitati, non ancora luoghi, ai paesi originari, ormai non più luoghi, e si traduce anche nel paradossale ritorno al cimitero e al paese interno vuoto in occasioni di lutti, di morte o di feste. Ogni centro abitato ha ormai dentro di sé una sua parte vuota, morta, abbandonata, fatiscente. Le rovine antiche fanno spesso da sfondo a macerie recenti, a case incompiute, a case nuove costruite con chissà quali speranze e troppo in fretta diventate vecchie e inabitate. Un fenomeno tipico proprio delle cittadine in prossimità della costa. Termini come lontananza, nostalgia, erranza, separazione, distacco, partenza, ritorno si affermano e contribuiscono a costruire un’identità mobile di persone che si sentono sempre altrove.

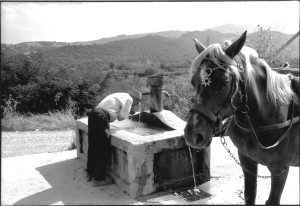

Si afferma un’antropologia di gente perennemente in fuga, anche quando è ferma, e nasce inoltre una nuova cultura legata al distacco, al ritorno, ai legami, spesso conflittuali, che si verificano tra paese uno e paese due. Per secoli l’assetto urbanistico dei paesi, i terrazzamenti delle rasule, l’organizzazione degli spazi abitativi e produttivi, hanno reso possibili alcune forme di controllo delle acque, che d’inverno comunque diventavano rovinose, provocando a volte morte e distruzione. L’isolamento e la mancanza di collegamento sono in realtà il risultato della fine di un equilibrio secolare. Oggi i paesi non hanno che sporadici contatti, collegati da vie asfaltate e tortuose che allungano le distanze. Paesi un tempo vicini sono diventati lontani, separati, non hanno praticamente rapporti. Ad essere cancellati, lasciati in stato di abbandono, sono i beni materiali di cui erano ricchi anche i più piccoli paesi dell’interno: chiese, palazzi, fontane, acquedotti, musei, cisterne, opere d’arte, castelli. Il rischio è che non vi siano più le persone dell’interno interessate a custodire memorie.

Il ribaltamento del rapporto tra pieno e vuoto, nelle regioni italiane, la desertificazione delle aree montane e collinari e l’intasamento sregolato delle pianure costiere e delle valli, dipende non solo da scelte locali e nazionali ma anche da una linea strategica di portata globale. I capitali d’investimento finiscono con il privilegiare aree territoriali più attrezzate, meglio strutturate, anche grazie a una modernizzazione realizzata con l’apporto dei montanari espulsi dal mercato del lavoro, rafforzando così chi è più forte e indebolendo chi è già debole. La percezione e la consapevolezza che gli abitanti rimasti hanno di un inedito vuoto genera anche apatia, rassegnazione, conflitto, scarsa capacità di elaborare nuove forme di economie e nuove pratiche culturali. Fiaccati dalle partenze, asserviti dall’assistenza, privati di forme di economie tradizionali, diventano sempre più opachi, rinunciatari, delegano ad altri. Sono in pochi ad andare in controtendenza e un intero universo cede, chiude, viene abbandonato. Spesso nell’indifferenza generale, nel silenzio più assoluto.

I paesi che chiudono, che muoiono, che si suicidano, non fanno notizia. La disaffezione per i propri luoghi, l’incuria che essi conoscono, la devastazione che subiscono sono uno degli esiti di un disordinato abbandono di boschi, paesi, colline e di una crescita, a volte senza nascite di nuove economie, dei non luoghi lungo le coste. L’emigrazione ha determinato esplosioni di mondi. Lacerazioni. Frantumazioni. Schegge. Lacrime e sangue. Speranze e rinascita. Nuovi legami. Nostalgie. Desideri di ritorno, impossibilità di ritorno. Non si resta, del tutto, non si parte mai del tutto. Non si torna mai a casa: la casa è cambiata, noi siamo cambiati, gli altri sono cambiati. Non si resta mai del tutto: si parte con la mente, con le idee, anche da fermi. C’è un restare che vuole dire sentirsi estraneo o in esilio nel luogo in cui si abita. A partire non sono soltanto gli emigrati, ma anche quelli che restano. A tornare e a non tornare sono sia gli uni che gli altri. Il doppio e l’ombra dei partiti hanno contribuiscono a ridefinire, in maniera problematica, attraverso confronti, l’identità, il senso di sé, dei locali che sono rimasti. Rimasti e partiti non possono fare a meno gli uni degli altri, anche se il loro legame non è sempre pacificato e amicale, basato talora su malintesi, su immagini distorte che si rinviano, su proiezioni e aspettative reciproche.

La controversa, mobile, dinamica identità delle persone del Sud (ma anche delle aree interne di tutta Italia) si è costruita su scambi, doppiezze, partenze, nostalgie, ritorni, ricostruzione. «Lu jire e lu venire Deu lu fice», («l’andare e il tornare, il volere restare sono stati creati da Dio») ricorda un proverbio calabrese. Il viaggio è una metafora della vita, ma anche un atto carico di sacralità. La concezione salvifica del viaggiare e del camminare è un dato delle culture tradizionali del Mezzogiorno e del Mediterraneo. Il viaggio – come confermano numerosi testi orali, fiabe, proverbi, canti – appare elemento fondante di verità, di novità e di giustizia. Il Cristo delle leggende e dei racconti calabresi “cammina per il mondo”, da solo, insieme a Pietro o ad altri discepoli, e sconfigge la fame, denuncia le menzogne e le oppressioni, afferma la verità e la giustizia tra gli uomini. Bruce Chatwin (Le vie dei canti, 1988) sottolinea come il viaggio sia metafora di verità in tutte le religioni rivelate e ricorda come «l’idea che il camminare dissolvesse i peccati di violenza risale a Caino, alle peregrinazioni che gli furono imposte per espiare l’assassinio del fratello». Solvitur ambulando: «camminando si risolve», annota ancora Chatwin. Camminare sconfigge i malanni; «perciò basta continuare a camminare, e andrà tutto bene». Questo fondamento sacro dell’inseparabilità tra migrare e restare in qualche modo coglie quello che è un dato di tutta la lunga storia dell’Homo Sapiens. Il «cammina cammina» del folklore, delle fiabe, dei Vangeli popolari, è metafora dell’inscindibilità delle esperienze del viaggiare, del restare, del tornare. Viaggiare, errare, camminare, in queste realtà, costituiscono ancora una volta, diversamente dal passato, una sorta di ricerca di verità e di riconoscimento di sé e dei luoghi, pratiche di rifondazione e di rigenerazione di luoghi mortificati e abbandonati che reclamano una nuova vita, che ci consentono e ci donano una nuova vita. I “rimasti” e i “partiti”, quelli che oggi tornano, sono nati con l’esplosione dell’antica società. Come i ruderi e come le reliquie, sono la testimonianza di un corpo frantumato, di un universo esploso, le cui schegge si sono spostate in mille luoghi. Nel momento in cui una certa ricomposizione, una insperata riconciliazione, sembra possibile, bisogna però cambiare sguardo e prospettiva, capire che antiche distinzioni o contrapposizioni (città-paese, centro-periferia, Nord-Sud) oggi assumono una sorta di ribaltamento, un nuovo significato, ed è necessario, con convinzione più forte di quella che era già in campo sia pure per piccole minoranze, ripartire dai margini, dalle periferie, per affermare una nuova concezione dell’abitare e costruire una «neocomunità» (su cui ha scritto pagine importanti Pietro Clemente), che richiedono passione, pazienza, interventi immediati e radicali, progetti e piani di medio e lungo termine. Rimasti e partiti, senza enfasi e senza rancori, senza quel miscuglio di odio e amore, dovrebbero percepirsi nelle loro somiglianze e nelle loro diversità, legate a una differente esperienza di vita, a un diverso rapporto con il luogo d’origine e con gli altri luoghi.

Siamo tutti altrove. Siamo tutti esuli. In esilio da un tempo che più non ci appartiene, da luoghi che ci sono stati sottratti o da cui ci siamo allontanati. La lontananza e la condizione dell’esiliato coincidono con la condizione umana. Nostalgia, esilio, interrogazione, inquietudine accomunano in maniera diversa quelli che sono partiti e quelli che sono rimasti. I recenti terremoti che hanno sconvolto tutto l’Appenino tra Lazio, Marche, Molise, Umbria, l’Italia interna e centrale, L’Aquila e Amatrice, Arquata e l’Umbria hanno mostrato come le persone non vogliono lasciare il loro luogo, la chiesa, la casa, la terra, le mucche, l’orto, anche magari quella vita di fatica e solitudine da cui volevano fuggire e che invece si accorgono di amare nel momento in cui la fuga diventa espulsione, allontanamento, cacciata. E nascono nuove energie, nuove fantasie, e tornano anche molti di quelli che erano andati via, altri piangono l’impossibilità del ritorno, altri accelerano un ritorno che magari rinviavano e tardavano. E a voler restare e tornare sono non tanto i vecchi per cercare un luogo dove morire, ma i giovani che cercano un posto dove creare nuova vita, nuova socialità.

Certo, le metropoli e le megalopoli oggi ospitano il maggior numero di abitanti del pianeta, eppure quelli che scelgono di andare a vivere in un piccolo luogo, in centri di provincia, in aree e in paesi sempre più deserti, in spopolamento o quasi abbandonati sono sempre di più. Dall’Irpinia alla Calabria, dal Salento al Cilento, dalla Sardegna alla Sicilia, dalle Alpi agli Appennini, sono sempre più le persone che hanno scelto e scelgono di tornare o quelle che scelgono di restare. È un movimento diffuso, spesso non coordinato, confuso ma che comincia a collegare l’Italia dell’abbandono e a creare nuove comunità. Un movimento, una pratica, una scelta di vita, anche politica, nel senso che è tesa a costruire una nuova polis, un nuovo modo di abitare e organizzare spazi, economie, relazioni. Una scelta che va affermata anche in quanto nuovo diritto. Tutto questo che scrivevo all’epoca dei devastanti terremoti, assume, dopo il Covid-19, un carattere più dirompente, richiede mutamenti profondi nel pensare e nel fare.

Bisogna ribaltare lo sguardo, mutare prospettiva, come già a inizio Novecento, dinnanzi alla rovine di un’altra grande catastrofe, quelle del terremoto del 1905, suggeriva, Olindo Malagodi. In viaggio in una terra desolata, scoperta come mille altre volte dai forestieri in occasione di catastrofi che accadono come fine del mondo, Malagodi scriveva:

«Siamo partiti da Cosenza prestissimo sul mattino, ed abbiamo presa la strada che varca l’Appennino. Abbiamo traversato un paese montagnoso, ma bellissimo: tutto coperto da magnifiche foreste di castagni, tutto sparso di pascoli ricchi. Perché la montagna, anche qui in Calabria, non è quale appare a chi la osserva da lontano, dalla ferrovia che corre lungo il litorale. Dal litorale voi osservate davanti a voi delle muraglie di roccia, e pensate che quel panorama bello ma arido spieghi la miseria della Calabria meglio e più chiaramente che qualunque volume di statistiche e di commenti. Ma è un’impressione errata. Quella montagna, a chi ha il coraggio di affrontarla su per le ripide erte, si va schiudendo a poco a poco con meraviglie di valloni, di frescura, di vegetazione; e con quella rivelazione il problema della miseria calabrese prende un nuovo aspetto».

Gli Olindo Malagodi, gli Alvaro, i Zanotti Bianco, i Nuto Revelli che non si stancavano, dall’interno, di segnalare i costi ambientali, sociali, umani dell’abbandono di luoghi che parlavano comunque anche di vita e di resistenza, di mobilità e di sogni. Trionfavano i modelli urbanocentrici, un modernismo estremo e violento, il mito della metropoli e dell’industria e le catastrofi, che si verificano in terre che diventavano marginali, non diventavano occasione per ribaltare modello di sviluppo e per scelte radicali, ma occasione di arricchimento veloce, di fortune, per i ceti dominanti nazionali e locali. Un mutamento di sguardo e di prospettiva, intanto, avrebbe come prima conseguenza di fare superare antiche distanze e anche separatezze che si sono create tra partiti e rimasti. Il “ritorno al Sud” e nei paesi in questi mesi ha avviato mutamenti anche nel modo di percepirsi e di rappresentarsi, di trattarsi, di respingersi dei rimasti e dei partiti. Non sono mancati all’inizio preoccupazioni, barriere, chiusure e certa politica ha trattato quanti volevano tornare quasi come untori. Anche se adesso sembra prevalere, finalmente, la consapevolezza di non creare barriere e steccati nei rapporti (di amore, ma anche di contrasto) tra partiti e rimasti. I figli spersi e separati del Sud e delle aree di emigrazione appartengono tutti alla stessa storia. La giusta rigidità e il doveroso richiamo alle responsabilità di ognuno non escludono comportamenti amorevoli e di solidarietà. E i meridionali, vittime di esclusioni e di razzismo, non possono cedere a sentimenti contro presunti “untori” del Nord o che abitano al Nord, che sono le prime vittime di questo grande flagello che trova tutti impreparati e lascia tutti sgomenti.

Non è il tempo della polemica, non è il momento di divisione o di cercare capri espiatori: è il tempo della responsabilità, della meditazione, della riflessione, del ripensamento radicale di questo modello di sviluppo che rapina, devasta e crea morte e anche una vera messa in discussione (radicale e convinta) del nostro stile di vita. Bisogna accogliere la nostalgia dei nostri fratelli, il loro desiderio di ritorno, le loro esperienze, i loro nuovi saperi, anche un certo senso si sconfitta o di riscatto, ma l’offerta non può essere quella di andare ad abitare le case dei nonni (che sono inabitabili e cadenti) o a coltivare gli orti di famiglia (che sono stati resi improduttivi). I paesi del Sud e quelli interni hanno conosciuto degrado, catastrofi, penetrazione capillare della criminalità, corruzione, disoccupazione, clientelismo, chiusure di ospedali, scuole, servizi, che, senza un profondo cambiamento, potrebbero subito scoraggiare e deludere quanti adesso pensano o sognano di tornare. Il “ritorno”, in mancanza di nuovi progetti, potrebbe diventare una nuova fuga. Con facili slogan, senza un progetto, un’idea innovativa per le aree interne, per una nuova comunità di partiti, rimasti, tornati, nuovi arrivati, una grande occasione potrebbe essere trasformata nell’ennesima sconfitta e nel fallimento di quanti non vorrebbero partire, vorrebbero tornare o restare nel luogo in cui sono nati.

Se bisogna fare attenzione, però, a posizioni localistiche, a chiusure, a false retoriche identitarie, a rivendicazioni contro un generico Nord, a visioni neoromantiche e a nostalgie inautentiche di un buon tempo antico mai esistito, sarebbe ancora peggio non capire che non si può progettare un ritorno al peggiore passato. Nel “piano Colao” la “questione meridionale” finalmente non viene più trattata in maniera liturgica, rituale, paternalistica. È stata semplicemente “risolta” non nominandola. Qualche esponente di governo e della maggioranza ci ha spiegato che, adesso, finalmente del Ponte sullo Stretto si può parlare in maniera non “ideologica”. Come se decenni e decenni di studi non avessero messo in luce i rischi ambientali, ecologici, estetici di un’opera inutile, improduttiva, che invece di collegare separerebbe. È lecito attendersi da chi governa (a livello nazionale e locale) ascoltare – in un periodo di «grande cecità» (come scrive Amitav Ghosh) per i problemi ambientali e per i rischi catastrofe – cosa si pensa davvero del Ponte, e anche se la rinascita e la rigenerazione dell’Italia debbano avvenire tornando alle grandi opere, alle cementificazioni insensate, alle devastazioni del paesaggio che sono indirettamente responsabili anche di catastrofi, rovine, e certo non facilitano la sconfitta della pandemia.

Servono nuovi sguardi, nuove pratiche, nuove domande: cosa si intende fare per i paesi vuoti, per le scuole e le abitazioni a rischio crollo? Perché, anziché sognare un improbabile ritorno a quel passato da cui la gente è fuggita, non appare più doveroso, etico, produttivo e rigenerante costruire scuole, ospedali, sistemare le strade impercorribili, aprire musei e biblioteche anche nei più piccoli paesi, salvare Sibari e le grandi e piccole rovine del passato, curare e valorizzare fondamentali emergenze, reperti, parchi archeologici, tesori artistici spesso sconosciuti, beni immateriali capaci di restituire una nuova anima ai luoghi dell’antica maledizione? Non è un sogno: è possibile, trasformare la maledizione in benedizione, il vuoto in pieno, collegare montagne e marine, territori separati, tornare, in maniera nuova alla terra, rinnovare l’espressione antica “coltura-cultura”, mettere in sicurezza il paesaggio, prevenire non le catastrofi, ma limitarne i danni, avere cura e riguardo dei luoghi, affermare una legalità vicina alla Giustizia e un’etica dell’abitare, un lavoro vero e non assistito, un sostegno non generico (che intercetta meglio la criminalità) ma incentivo alle piccole imprese, alle famiglie, a chi si occupa delle fiumare e della sabbia, delle bellezze e delle persone, degli anziani e delle acque, delle strade e dei sentieri, di prodotti antichi da promuovere in maniera diversa, di socialità e convivialità.

Visitando in questi giorni molti paesi in abbandono e leggendo tante memorie degli studenti e dei giovani ho avvertito, oltre a tanta sfiducia e disincanto, una sentimento nuovo: la possibilità che si possa fare qualcosa, fino a poco tempo fa, immaginato soltanto da piccole minoranze. Adesso cresce il numero di quanti, pure continuando col voto ad affidarsi a un ceto politico logoro, incapace, corrotto, sono stufi di promesse, di scelte clientelari, di finanziamenti a pioggia, inutili, di slogan, di buoni propositi. Sono in tanti a pensare che, finalmente, siano possibili una rigenerazione dei luoghi e della memoria, la costruzione di neo-comunità, un “ritorno” diverso dal passato alla terra, all’agricoltura, a pratiche di elaborazione e trasmissione culturale. Serve un nuovo patto tra “partiti” e “rimasti”, tra generazioni diverse. Siamo dinnanzi a un “che fare” che riguarda tutti: in primo luogo, oltre al governo, le Regioni, e poi Comuni, Associazioni, Università, sindacato, Chiesa, movimenti dal basso, mondo del volontariato e dell’associazionismo. Riguarda chi torna, chi resta, chi parte, chi, comunque, scopre un nuovo senso dell’abitare ed è persuaso ad affermare una diversa “presenza”. Servono piani concreti e anche visionari, progetti convinti e ispirati a un fare etico e per il bene comune. Servono politiche nuove. Serve la politica capace di immaginare e costruire il futuro. A partire da adesso. Ancora oggi non si scorgono novità, desiderio di abbandonare antiche logiche di potere e di dominio, di considerare, frequentare, abitare in maniera nuova i paesi e i luoghi. Se non si comincia da adesso, domani sarebbe troppo tardi.

Dialoghi Mediterranei, n. 44, luglio 2020.

[*] Questo scritto si collega all’impostazione teorica, all’etnografia, alle riflessioni presenti nel saggio, apparso sul numero 43 precedente, 1 maggio 2020, di “Dialoghi Mediterranei” uscito con il titolo Ripensare le parole e i simboli del passato per immaginare il futuro. Come chiarivo in quello scritto, nel fare riferimento a ciò che era «prima» del coronavirus, nell’interrogare e interpretare le tracce e i segni, le memorie e le avvertenze che il passato ci restituisce, non ci può essere nessun sentimento di rimpianto, nessuna inautentica nostalgia, nessuna proposta di un insensato, peraltro impossibile, ritorno al tempo andato. Né a quello recente della «modernità», né a quello più remoto della «tradizione». Si tratta piuttosto di provare a «far tesoro» del passato, ripercorrendone – e riscoprendone – elementi preziosi che sono andati perduti, che abbiamo più o meno consapevolmente rimosso. La stessa nostalgia può e deve essere adoperata non come uno strumento per neutralizzare la storia, ma come uno stimolo capace di sprigionare, a certe condizioni, dinamiche autenticamente innovative, rivoluzionarie, «sovversive». La critica della modernità o dell’ultima fase dell’Antropocene è anche critica della distruzione di paesaggi, luoghi, specie animali, antichi saperi, culture locali. Il termine e il concetto di folklore nascono nella prima metà dell’Ottocento anche come resistenza e opposizione, a volte in maniera edulcorata o estetizzante, di tutto il passato e non solo del mito del buon tempo andato. Senza mitizzare l’universo tradizionale, esistono concezioni come quella di non superare il limite o di sapersi misurare con una fine del mondo sempre possibile, il modo di affrontare la malattia e la morte senza alcun tentativo di rimuoverle e di considerarle estranee alla vita, forse potrebbero fornire indicazioni, tracce, schegge per non tornare al passato remoto ma nemmeno alla modernizzazione e al pensiero unico e globale che hanno condotto a questo punto di non ritorno. Perché non si torni al mondo di prima occorre ripensare quanto di quel mondo è stato rimosso e cancellato senza potersi esprimere. Scrivere la storia dell’utopia vuol dire desiderare un futuro diverso da quello effettivamente realizzato. Il passato deve essere salvaguardato per fornire modi alternativi di vedere le cose e valori nuovi per un futuro altro. Un riscatto, un risarcimento, una restituzione che diventano un esercizio morale attraverso cui pensare il presente non nella forma di «quello che è» ma nei termini di «quello che potrebbe essere».

Mi sono soffermato su questi aspetti in: Teti, V. 2017, Quel che resta. L’Italia dei paesi, tra abbandono e ritorno, Donzelli, Roma; Teti, V. 2018, Il vampiro e la melanconia, Donzelli, Roma;Teti, V. 2020, Memoranda/ Io resto a casa “Volere la luna”, 15-03-2020; https://volerelaluna.it/territori/2020/03/15/memoranda-io-resto-a-casa/ Teti, V. 2020, Memoranda/ Catastrofe, in “Volere la luna”, 29-03-2020 https://volerelaluna.it/cultura/2020/03/29/memoranda-catastrofe/; Teti, V. 2020, Memoranda/ La casa (nel tempo del Coronavirus) “Volere la luna”, 07-04-2020 https://volerelaluna.it/cultura/2020/04/07/memoranda-la-casa-nel-tempo-del-coronavirus/; Teti, V. 2020, Quei riti sospesi che ci indicano la strada, “Pandochéion Giornale della Diocesi Locri-Gerace”, 9 aprile 2020; Teti V. 2020, «Mi spagnu». La Paura, in «Via Po’ – Conquiste del lavoro», 78. 25 aprile 2020; Teti, V. 2020, Ripensare le parole e i simboli del passato per immaginare il futuro, “Dialoghi Mediterranei” 1 maggio 2020 http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/ripensare-le-parole-e-i-simboli-del-passato-per-immaginare-il-futuro; Teti, V. 2020, Ci tocca continuare a sognare, a sperare: nulla sarà più come prima, “La Gazzetta del Sud”, 03 Maggio 2020, https://gazzettadelsud.it/articoli/cultura/2020/05/03/ci-tocca-continuare-a-sognare-a-sperare-nulla-sara-piu-come-prima-84ad2aa2-1cea-45ea-8e4e-; Teti, V. 2020, Prevedibile e imprevedibile. Pensare il futuro dopo il Coronavirus, L’Antivirus oltre la quarantena, Lunedì 4 maggio 2020; http://lantivirus.org/prevedere-limprevedibile/?fbclid=IwAR1hdISijkbO1Coz4J2CWjhyx- wDZFXMw8BrmBZop6gW3sN2hK9ACiVypU; Teti V. 2020, Prevedere l’imprevedibile. Presente, passato e futuro in tempo di Coronavirus, Donzelli, Roma. Teti V. 2020, Pipistrelli e epidemie vecchie e nuove, Doppiozero, 1 maggio https://www.doppiozero.com/materiali/pipistrelli-e-epidemie-vecchie-e-nuove

__________________________________________________________________________

Vito Teti, docente ordinario di Antropologia culturale presso l’Università della Calabria, dove dirige il Centro di Antropologie e Letterature del Mediterraneo, è autore di numerose pubblicazioni, tra le quali si segnalano: Emigrazione, alimentazione e culture popolari; Emigrazione e religiosità popolare nei due volumi di Storia dell’emigrazione italiana (2000; 2001); Storia dell’acqua (2003); Il senso dei luoghi (2004); Storia del peperoncino. Un protagonista delle culture mediterranee (2007); La melanconia del vampiro (2007); Pietre di pane. Un’antropologia del restare (2011); Maledetto Sud (2013); Quel che resta. L’Italia dei paesi, tra abbandono e ritorno (2017), Il vampiro e la melanconia (2018), Pathos (assieme a Salvatore Piermarini), 2019). Ha appena pubblicato Prevedere l’imprevedibile. Presente, passato e futuro in tempo di Coronavirus, Donzelli, 2020. Autore di documentari etnografici, mostre fotografiche, racconti, memoir, fa parte di Comitati Scientifici di riviste italiane e straniere.

_______________________________________________________________