di Flavia Schiavo [*]

Il Grid

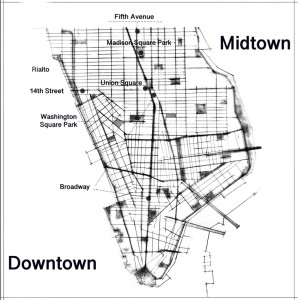

Sulla base della cartografia di William Bridges (il Bridges Plan del 1807), adattata da John Randel jr [1], iniziò l’elaborazione del Grid del 1811, il Piano che suddivideva in isolati rettangolari quasi l’intera Isola, comprendendo uno spazio da destinare all’insediamento, molto più grande del necessario in quel momento (in base alla popolazione presente, il censimento del 1800 contava a Manhattan, infatti, 60.515 persone e quello del 1810, 96.373).

I tre commissari, Simeon De Witt, Gouverneur Morris e John Rutherford (nessun urbanista, tra loro) nel 1807 cominciarono i lavori che si conclusero nel 1811, quando furono presentati Progetto e Relazione. I lavori innescarono una forte speculazione immobiliare (compra/vendita delle terre che erano sostanzialmente di proprietà pubblica) e inaugurarono un capitolo fondamentale dell’economia urbana, il real estate che, a parte qualche breve fase, non ha mai conosciuto flessioni.

Il Grid, contemplando alcune forme di esproprio e di demolizione (per gli edifici presenti in area stradale) e scatenando opposizione tra i cittadini, non tenne conto dell’assetto morfologico [2] dell’Isola ricca di collinette e dislivelli, si agganciò al tessuto edificato (pur preventivandone, ma non prescrivendo norme, lo sviluppo successivo, es. Harlem), senza immaginare alcun ‘disegno’ delle connessure o delle aree che avrebbero potuto essere ‘cerniera’ (per esempio alcuni spazi pubblici, così come l’urbanistica europea aveva sperimentato) tra l’insediamento esistente e il nuovo (persino quando il Grid si ‘accostava’ a segni strutturanti come la Bowery e a quanto fosse stato edificato intorno a quella strada). Probabilmente anche questa scelta produsse uno spazio ibrido: le piazze oltre a essere luoghi pubblici, possono rappresentare una pausa, un cambiamento del tessuto, o un fulcro intorno al quale costruire sistemi urbani (anche minuti, si pensi al modello londinese). In assenza di tali elementi si generarono compenetrazioni e intersezioni, tra strade ed edifici, che sarebbero diventate una tra le qualità intra-specifiche di NYC.

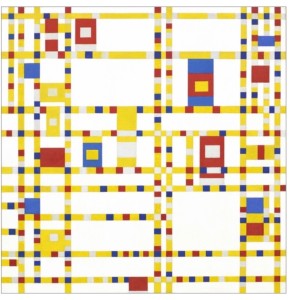

Il Piano del 1811, inoltre, non previde nessuna destinazione di zona o allocazione degli edifici collettivi (confutando l’assetto monumentale espresso a Washington, D.C.), né alcuna articolazione per gli spazi pubblici (con eccezione della Parade, tra le 14th e 34th Streets e tra le 3rd e 7th Avenues) o di pochi piccoli parchi (il Central Park e tutto il tessuto dei parchi urbani è successivo) e di poche aree per i mercati. Lo strumento fornì indicazioni solo sul livello bidimensionale, definendo l’ampiezza degli isolati e delle strade, distinte in Avenues e Streets. 12 Avenues, con andamento Nord-Sud, di 100 piedi di larghezza (circa 30.5 m) a un intervallo di 200 piedi (circa 70 m, l’isolato) e 155 Streets, con andamento Est-Ovest, larghe 50 piedi (circa 15.3 m). Un abominio per l’urbanistica europea, un grande successo per la città che, pressoché svincolata da sistemi complessi di regole, crebbe declinando sè stessa in base alle spinte interne, esterne, alle opportunità e alla presenza di una conflittualità urbana agita su articolazioni più orizzontali, meno piramidali di quelle di matrice centroeuropea.

Tutto questo generò una biforcazione: tra la crescita reale, pressoché svincolata da norme restrittive, e la critica a essa attraverso la proposizione di un modello di controllo (un Piano o norme restrittive) che avrebbe dovuto imporre, qualora fosse stato formalizzato, alcuni limiti allo sviluppo, regolandone i modi. Tale modello nasceva, spesso, dalla comparazione con l’Europa, una madre rinnegata che, a NYC, soprattutto, fu formalmente uccisa, pur permanendo le tracce e alcuni segni di essa. Fu conseguente l’avversione manifestata da alcuni (architetti, intellettuali, politici, scrittori) per certe nuove costruzioni – ritenute controverse – e, soprattutto, per l’immagine complessiva della città, reputata disordinata e ‘selvaggia’ [3].

Non esisteva il timore di esporsi, mentre veniva ricusato il concetto di limite, relativo allo spazio colonizzabile. In linea generale gli strumenti urbanistici americani, e oltre al Grid del 1811, quello del 1833 per Chicago o quello per San Francisco del 1846, non contemplavano o prevedevano centralità pubbliche. Tali matrici, differenti da quelle che avevano dato vita a Washington, D.C. o alla Philadelphia coloniale, si affermarono durante la fase di esplosione urbana, cioè soprattutto a partire dalla metà dell’Ottocento. L’assenza di spazi pubblici generava una neutralità che rendeva possibili, a NYC, altre logiche di significazione, ad esempio quella relativa agli incroci d’angolo degli isolati, che avevano un maggiore valore commerciale per la minore restrizione cui erano soggette le altezze.

Le dinamiche del real estate market e la pulsione che spingeva verso l’apparire, la seduzione dell’essere in mostra, l’utilità della bellezza, insieme a ciò che Rem Koolhaas, in Delirious New York, descrive «two-dimensional discipline […] creates undreamt of freedom for three-dimensional anarchy» [4], diedero vita alla città, controversa, riconoscibile, animata da un finalismo trasformativo, da pulsioni economiche e da una enorme volontà e fiducia nel progresso [5].

La fine della Civil War segnò, comunque, un passaggio: i terreni, prima vuoti, si riempirono velocemente in base a una serie di confluenze e di fenomeni, oscillanti tra la fluida distribuzione e le scelte poste in reciproca relazione: dove erano localizzate le fabbriche? dove gli altri comparti produttivi? dove le residenze? dove i trasporti? In quale ambito i parchi?

Il Piano del 1811, per quanto anodino a livello della ‘pianificazione’, contribuì a strutturare la città per parti, su una base morfologica e ‘funzionale’, pur con dinamiche fluide e non stabilite ex ante: la 14th Street, per esempio, la prima strada a partire da Sud, che taglia per intero da Est a Ovest l’Isola, rappresentò una stringa di interconnessione e una sorta di confine tra patterns: quello più irregolare di Downtown e quello ortogonale del resto dell’Isola. Ancor più quando si definì Union Square, un fulcro tra gli spazi pubblici più ‘abitati’ della città.

La nascita e soprattutto la trasformazione non-pianificata di tale centralità, sono emblematiche e possono essere utili per comprendere come la mancanza di destinazioni d’uso prefissate che definissero la funzione, la posizione o la tipologia degli edifici e degli spazi pubblici, abbia favorito il prevalere dell’iniziativa individuale e, in un feedback ininterrotto, l’aggregarsi ‘spontaneo’ di funzioni (a volte compatibili, altre volte meno)[6]che determinavano assetti (economici e sociali), flessibili e variabili.

Tra i pochi spazi pubblici – nati da un incrocio stradale precedente al Piano – presi in considerazione dai Commissioners, Union Square (prima Union Place), che interseca la 14th Street con Broadway, con Park Avenue (in origine Fourth Avenue) ed è tangente alla Fifth Avenue. In origine Union Place, che ospitava un cimitero (come altri ambiti, tra cui Madison Square Park, Washington Square Park e Bryant Park), era delimitata dalla 10th Street e dalla 17th Street, su terreni di proprietà della Manhattan Bank. Nel 1815 la sua dimensione fu ridotta; in quella fase, con l’espansione di Manhattan verso Midtown, e la conseguente densificazione, iniziò a manifestarsi la necessità di progettare spazi aperti, e nel 1832 la piazza, ribattezzata Union Square, cominciò a cambiare, grazie all’intervento di Samuel B. Ruggles, uno dei fondatori della Bank of Commerce che, ottenuto un contratto di leasing (50 anni) per molti lotti circostanti, vendette i contratti di locazione, ‘spingendo’ il mercato immobiliare e costruendo la propria dimora sul lato Est della piazza. Da quel momento questa iniziò a configurarsi come luogo d’incontro per manifestazioni civiche o sindacali. Nel 1839 venne in parte ridisegnata, con la costruzione di una fontana; nel 1872 Frederick Law Olmsted e Calvert Vaux, autori del Central Park e di Prospect Park da poco inaugurati, predisposero un progetto per Union Square Park, pensato come una rada aperta con gruppi di alberi.

Union Square diventò sin dagli albori motore del real estate market; già nel 1850, cinta da edifici e da dimore di imprenditori e capitalisti, da semplice zona residenziale si trasformò nel decennio successivo in area commerciale, mentre dal 1870 circa iniziarono a insediarsi teatri e hotels (dell’originario sistema di case oggi ne restano solo alcune a schiera, all’incrocio tra Broadway e la 17th Street).

Se prima della migrazione dell’insediamento a Nord, Union Square era una porta (ultimo spazio pubblico) per Manhattan, post Civil War divenne un punto di confluenza e un’importante ‘cerniera’, tra l’espansione governata dal Grid e Downtown. La piazza, dopo una prima fase, perse capacità attrattiva e, rafforzandosi la componente legata al commercio più cheap e popolare, a ridosso del XX secolo, venne abbandonata da grandi commercianti, come Tiffany & Co.. Alcuni edifici residenziali di pregio, in quegli anni come in quelli precedenti, vennero demoliti e sostituiti da strutture commerciali. Rialto, il primo commercial theater district, un distretto commerciale che ospitava anche numerosi teatri, sorse dal 1870 in prossimità di Union Square; la localizzazione di alcuni teatri frequentati dalla middle class, diede vita a un importante indotto: oggetti di scena, atelier di scenografi, agenzie pubblicitarie, editori, alberghi, ristoranti, resero la piazza un polo ancor più vivace, sino a fine secolo XIX, prima della migrazione verso la porzione più alta di Broadway del quartiere dei teatri.

Tale emblematica trasformazione mostra quanto l’assetto della struttura urbana si componga, in quella fase, in base a:

- iniziali trasformazioni non strettamente immobiliari, anche singole azioni, che innescarono l’insediamento di economie e soggetti che avevano un legame reciproco (a partire da cessione di aree agricole o farm; bonifiche di alcune paludi; ecc.);

- operazioni immobiliari (singoli edifici);

- edificazioni di luoghi pubblici, edifici e open spaces (intrattenimento; cultura; formazione; tempo libero);

- operazioni immobiliari (che riguardavano, ma raramente, interi comparti, assi stradali, quartieri);

- cessioni di porzioni d’area (anche minime);

- ‘resistenze’ immobiliari;

- insediamento di peculiari economie;

- prossimità tra assi di trasporto ed economie specifiche.

La differente relazione con il passato (differente rispetto all’Europa) incise, inoltre, sulla modalità di azione in ambito urbano nei due secoli successivi alla fondazione, componendo un ‘linguaggio urbano’ proprio, fondato anche sulla rapidità/efficienza e sulla demolizione[7] di costruzioni reputate non più idonee. Un flusso che organizzava lo spazio in assenza di un’idea generale preordinata, tutt’al più guidata da un finalismo economico, insito e non progettato né formalmente (con le debite eccezioni) né tanto meno socialmente.

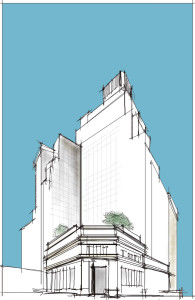

La mancanza di norme relative ai distacchi (all’interno dei lotti del Grid, così come a Downtown) e alle altezze, produsse un tessuto che solo in apparenza esprimeva la regolarità dei rapporti ortogonali o delle relazioni gerarchiche tra edifici rappresentativi; mentre la vivacità del mercato immobiliare, la concorrenza e la pluralità culturale, diedero vita a permeazioni e a una fortissima diversificazione: costruzioni difformi si affiancavano l’una all’altra, altezze diseguali, materiali e modalità differenti di trattare e concepire gli spazi interni e quelli antistanti, in assenza di codici tipologici fissi. Un ‘discorso’ urbano mutante tra tecnologia, intenzionalità e capitalismo – che agì e agisce, moltissimo, sul piano della percezione, a terra e in cielo. Un esempio emblematico: la relazione tra un edifico basso e fortemente rappresentativo, The House of Morgan, al n. 23 di Wall Street, e l’Equitable Trust Building (noto come 15 Broad Street) che, edificato nel 1928, con la sua grande altezza e la sua sagoma tridimensionale disegnata dal setback, costituisce un fondale potente alla ‘casa’ dell’economia rampante degli esordi del XX secolo senza annullarne la forza urbana.

A NYC, pur esistendo sacche persistenti della cultura europea, narrate peraltro in alcuni romanzi (come The Age of Innocence, di Edith Wharton, del 1920, ambientato in un’epoca di poco precedente; o Metropolis di Upton Sinclair, del 1908, l’unico libro in cui lo scrittore racconti di NYC e la corruzione a Wall Street, rievocandola con toni che rimandano ai naturalisti francesi), lo spazio urbano e i metodi per trasformarlo furono assai meno irreggimentati, più rapidi e i risultati decisamente più ibridi. Gli edifici, infatti, non erano quasi mai inseriti all’interno di un progetto urbano o di un comparto che prevedesse contestualmente spazi pubblici: il linguaggio architettonico inizialmente si rapportò ai riferimenti di matrice europea, ma presto trovò una specifica strada, più centrata sulle ‘variazioni’, sull’evoluzione della ‘specie’ e sulla molteplicità. Una sola eccezione veramente significativa fu quella rappresentata da un Manuale pubblicato nel 1922, il già citato The American Vitruvius: an architect’s handbook of civic art, di W. Hegemann, E. Peets e T. Myers. Ricco di componenti ideologiche e di indicazioni pratiche (in parziale consonanza con il classicismo haussmanniano e con la tecnica di Stübben) il Manuale spingeva a osservare e mutuare il linguaggio europeo, architettonico e urbano, aspirando al recupero di un’immagine colta e a un diverso ruolo del capitalismo industriale e finanziario nell’organizzazione della grande città, con il superamento del laissez-faire precedente. Esso, peraltro, aveva dato luogo a un’infinita e interessante rete di ‘speciazioni’ formali in grande rapporto con gli obiettivi economici, espresse in ambito puntuale (i singoli edifici) o in termini di contesto.

La pianificazione in America: una questione aperta

L’intensa, difficile, poi ricusata e in parte superata, relazione di dipendenza tra i modelli culturali europei e i modi americani non si espresse unicamente nel rapporto tra i codici di comportamento sociale del Vecchio Mondo e la cultura che si stava formando a NYC: una cultura policroma e contaminata, frutto della velocità, dell’avanzare della tecnica, dell’intersezione tra gruppi etnici diversi, del flusso incrementale delle migrazioni, dell’autogestione di alcune trasformazioni del suolo, delle modalità nascenti del governo urbano, dei contro-poteri ‘laterali’ (illegali), del capitale e della finanza.

La relazione si esplicitò anche riguardo allo sviluppo urbano e territoriale in rapporto al come ‘governarlo’ o non governarlo. Anche se NYC rappresenta un caso a sé, proprio lo sviluppo urbano di quella città (non gestito secondo gli stili europei) se comparato con altre realtà americane mostra quanto, soprattutto durante il passaggio tra Ottocento e Novecento, in America si stessero configurando strade divergenti; una tra esse guardava alla pianificazione europea come modello.

Le città americane erano, almeno le maggiori, cresciute in fretta durante un periodo in cui l’accelerazione del progresso e le fratture sociali si erano amplificate; l’inizio del Novecento, nelle grandi metropoli come Chicago e New York, mise in evidenza i numerosi nodi che l’Europa industriale aveva teoricamente risolto con ‘l’invenzione’ del Piano (piano diversamente declinato, ma sempre fondato sul controllo e sulla previsione) e con la formulazione delle soluzioni insite nel pensiero riformista o in quello ‘utopico’. Come più volte detto NYC ‘risolse’ il proprio sviluppo, senza un progetto (inteso in modo europeo) con strategie intracompetitive e fluide, almeno sino al 1916, quando la città si dotò del primo Zoning Resolution.

In un periodo pressoché coevo l’altra grande metropoli americana, Chicago, affrontò la propria enorme crescita e i disagi connessi, tramite un ridisegno complessivo contenuto nel Piano del 1909 di Daniel H. Burnham, presentato il 4 luglio. Quello strumento urbanistico non compì unicamente un salto di scala, ma ricercò in modo differente e pianificato, di rifondare la bellezza e la funzionalità urbane. In tal senso il Piano di Burnham rappresentò il proseguimento dell’interessante intersezione tra urbanistica e architettura (che NYC declinava in altro modo) inauguratasi, su media scala, con il disegno, dello stesso Burnham e di Olmsted, della White City per le celebrazioni colombiane del 1893. Nel contempo e sempre a Chicago, a scala urbana dopo l’incendio del 1871, architetti come John Root e Louis Sullivan avevano rifondato l’estetica della città attraverso il progetto di nuovi edifici, spesso a destinazione commerciale.

In entrambe le metropoli i quartieri operai erano saturi e igienicamente precari: luoghi come il South Fork (un braccio del Chicago River) era ricettacolo di rifiuti, una fogna maleodorante a cielo aperto (come affermato dai reports dell’Ufficio sanitario della città, città dove il colera era diffuso e dove le epidemie di tale malattia scoppiavano a ripetizione), o come Lower East Side, il grande quartiere di NYC descritto da Riis, dove i migranti vivevano in condizioni di enorme disagio.

A Chicago il City Beautiful Movement, pressoché assente a NYC, trovò la massima espressione proprio nel Piano del 1909, animato dalla volontà di razionalizzazione e controllo sull’estetica urbana. Il Piano, paradossalmente si avvantaggiò di una crisi economica scoppiata durante il 1907, che condusse, tra l’altro, a una maggiorazione del 30% del costo dell’acciaio. Tale rincaro ebbe effetti sull’attività edilizia e produsse – quanto meno a Chicago, assai meno a NYC – un rallentamento della frenesia dell’edificazione. Il Piano di Daniel H. Burnham, in tal senso, diede un nuovo slancio alle costruzioni, iscrivendole in un ‘progetto’ organico (non si trattava di un collage di progetti sconnessi od occasionali) che ridesse ‘bellezza’ unitaria alla città.

Questa antitesi gestionale tra le due maggiori città statunitensi rimanda a una questione generale sulla pianificazione in USA e sugli stili di questa. Una dicotomia che va, anche se in sintesi, argomentata.

Il 1909 fu una data importante non solo perché venne varato lo strumento urbanistico della Windy City (così era chiamata Chicago) ma per la pubblicazione di un testo, An Introduction to City Planning: Democracy’s Challenge and the American City, di Benjamin C. Marsh (1878-1952). Il libro rappresentò una singolarità nella letteratura d’oltre Oceano, essendo tra i pochi volumi che in quegli anni negli States trattasseso di pianificazione in modo unitario. Contiene un capitolo più tecnico e procedurale, conclusivo, The Technical Phases of City Planning, di George B. Ford e un insieme sistematico e strutturato costituito da otto capitoli che affrontano i temi irrisolti della città all’inizio del Novecento: i ‘costi’ della congestione e della concentrazione demografica; il tema dei servizi e delle funzioni; gli strumenti della pianificazione e l’analisi della zonizzazione funzionale; un riferimento alla manualistica tedesca; lo sviluppo della città in base alla disciplina della pianificazione, ai codici e alle leggi. In chiusura il libro mostra alcuni esempi europei, tra essi numerose città tedesche, inglesi, italiane e americane analizzando di queste i complessi problemi, discutendo gli obiettivi della pianificazione urbana e fornendo un regesto bibliografico di «good books of city planning».

Marsh, che fu anche un attivista sociale e un giornalista, si distinse tra quei militanti che sostennero azioni di riforma e fu pioniere del City Planning Movement. Bulgaro di origine, dopo aver lavorato in Pennsylvania, si trasferì a New York dove si occupò di povertà e di sovraffollamento, ‘mali’ che affliggevano luoghi come Lower East Side. La sua attività spinse la National Consumers League [8] insieme ad altre associazioni a formare, nel 1907, una ‘committee’ che trattasse i problemi relativi alla congestione delle città che esplodevano per l’incremento demografico. Marsh, interessato a studiare la pianificazione europea fece un viaggio nel Vecchio Mondo esplorando le modalità tramite cui le singole municipalità avessero affrontato i problemi post industriali, compresa il deficit di alloggi e la carenza di qualità degli stessi.

An Introduction to City Planning: Democracy’s Challenge and the American City, si fonda sulla promozione della pianificazione come metodo, sulla zonizzazione funzionale, sullo studio delle strategie finanziarie, come le tasse e gli oneri di urbanizzazione e sul controllo delle trasformazioni urbane da parte della municipalità. Oltre all’elaborazione del ‘primo’ volume americano sulla pianificazione che peraltro tendeva criticare e superare i risultati del pur interessante City Beautiful Movement (in una certa misura contrastando la supremazia e la vision dei landscape architects, tra cui F. L. Olmsted jr, con cui Marsh era in conflitto), l’autore di An Introduction to City Planning contribuì alla definizione e all’affermazione della pianificazione ponendo in evidenza l’intersezione tra essa e le discipline sociali. Egli, inoltre, mise in relazione la neonata committee sulla congestione demografica con la Municipal Art Society [9] di New York City, infatti nel 1909 fu presentata a New York, grazie a tale sinergia, la prima mostra che avesse per argomento la pianificazione. Anche l’azione concreta di Marsh contribuì, nel complesso delle questioni già trattate, alla formazione a NYC dello Zoning Resolution del 1916, il primo negli States.

Sempre nel 1909 fu organizzato il primo meeting americano: la National Conference on City Planning and Congestion, tenuta a Washington, D.C. il 21 e 22 maggio. Vi parteciparono, oltre a Marsh, tra i principali organizzatori, numerosi urbanisti; la conferenza fu un antecedente diretto dell’American City Planning Institute, nato nel 1917, oggi noto come American Planning Association.

Argomenti di quella Conferenza furono: la congestione (dal 1860 al 1910 la popolazione totale degli States era passata da 31 milioni 444mila a 91 milioni 972 mila di abitanti e quella urbana era aumentata da 6 milioni 21 mila a 41 milioni 999 mila con l’impatto dei trasporti di massa (nel 1860 esistevano nove città con più di 100 mila abitanti, nel 1910 ve ne erano cinquanta) [10]; le leggi, le regole e la zonizzazione. La National Conference non rappresentò unicamente la volontà di ricentrare il ‘governo’ dello sviluppo urbano, ma sancì il passaggio da una pianificazione che si rifacesse al City Beautiful Movement – o che fosse governata dalle imprese, da generici professionisti, dagli stakeholders, da privati o da cittadini attivisti – a una pianificazione gestita da professionisti, soggetti esperti e tecnicamente abili, da assumere all’interno delle Istituzioni cittadine. Tali convinzioni derivavano da fatti osservabili, come l’impatto delle grandi masse di popolazione sulle infrastrutture urbane che non riuscivano a tenere il passo con la domanda di servizi. Anche per tale ragione molti abitanti, soprattutto della middle class, si spostavano in aree marginali o periferiche, abbandonando le proprie case o favorendo una tra le modalità insite nella trasformazione urbana (a NYC), cioè la demolizione di edifici reputati obsoleti e la sostituzione con altri più redditivi. Nel caso di Manhattan la rendita di posizione e la concentrazione di funzioni connesse al capitale e alla finanza e la facilità di demolire e ricostruire, senza un Piano che disciplinasse le trasformazioni inserendole in un disegno unitario e ragionato, furono per Marsh argomento da criticare e risolvere proprio tramite la pianificazione, peraltro poco praticata in città.

Inoltre già nel 1867, quando fu varata la prima legge sui tenements, a NYC esistevano 18 mila abitazioni popolari in pessime condizioni igieniche dove vivevano poveramente migliaia di persone, come studiato dallo stesso Marsh, che illustrò alla Conferenza del 1909 anche tali nodi irrisolti. Un fil rouge che si dipanava e poneva al centro il dissidio tra le azioni dei privati, il real estate market e il Governo pubblico, in altre parole tra il Piano e quei progetti slegati e non organizzati da alcun ‘disegno’, che determinavano ‘onde’ e trasformazioni non preventivate.

Tra i prodromi del dibattito interno alla nascita della pianificazione americana i lavori della Commissione McMillian che, nel 1903, aveva affrontato alcuni problemi connessi al Mall di Washington, D.C., prevedendo un ripristino dell’ambito rifacendosi al Piano originario di Pierre L’Enfant. Il gruppo di lavoro, che comprendeva Burnham, McKim, Olmsted e uno scultore, Augustus Saint-Gaudens [11], può essere considerato il primo team di esperti di pianificazione, impegnati come consulenti urbanistici. Nel 1907 Hartford (nel Connecticut) fu la prima città americana a dotarsi di una commissione permanente di pianificazione e, durante lo stesso anno, la Russel Sage Foundation, tra gli sponsor della conferenza del 1909, intraprese uno studio sui servizi (di Pittsburgh), tra gli argomenti ‘scottanti’, che non erano al centro delle riflessioni del City Beautiful Movement; mentre nel 1908 C. Mulford Robinson, elaborò un Piano per Columbus (nell’Ohio). Nel 1909 a Los Angeles fu varata un’antesignana ordinanza di Zoning (perfezionata nel 1921) e in alcune città vennero stabiliti limiti alle altezze consentite, tra esse Baltimore (dove il limite, escluse le chiese, era di 70 m) o Boston in due porzioni urbane, quella commerciale e quella residenziale (rispettivamente 125 piedi, circa 38 m; e 80-100 piedi, circa 24 e 30 m).

New York era per Marsh espressione di tutti i guasti del sovraffollamento. Egli – che nel marzo del 1908 aveva allestito una mostra: The Congestion of Population in New York, all’American Museum of Natural History di New York, comparando quest’ultima metropoli a Washington, D.C., anch’essa fortemente sotto accusa – durante la Conferenza del 1909 affermò: «Now in New York, conditions are different. There we mass misery vertically, while here [Washington, D.C.] it is horizontally scattered. You have beautiful parks, but no large areas to provide breathing room for the poor» [12], mettendo in evidenza alcune tra le contraddizioni della Greater New York.

Il passaggio di secolo, dunque, fu teatro di azioni teorico-pratiche di organizzazione di movimenti e gruppi tesi a formalizzare linee guida per la pianificazione urbana e territoriale. Frutto di quel primo Novecento fu il Regional Plan of New York and its Environs (1929-31). Dieci volumi e un imponente finanziamento, il Piano regionale di NYC, rappresentò il più ambizioso e completo strumento urbanistico di area vasta elaborato in America, per un lungo periodo. Ambiva a una sorta di immagine utopica, la metropoli del XX secolo, fondata su una parola chiave: ricentralizzazione. Perché, comunque, Manhattan, era e sarebbe stata il centro vitale, il fulcro dell’economia, della cultura e delle relazioni sociali, accessibile, secondo l’idea del Piano, grazie a un sistema di trasporti di massa ampliato, estremamente raffinato e strutturato, quello delle ferrovie.

In quella fase, pur a ridosso del ’29, Manhattan manteneva e incrementava il proprio dominio economico e culturale: un sondaggio del 1924 aveva infatti rilevato che circa 2.2 mln di commuters entrassero a Manhattan durante un sol giorno lavorativo. Tali dati furono interpretati dal Piano come prodromi di un incremento esponenziale; venne infatti ipotizzato un raddoppio per il 1965, anno orizzonte in cui furono previsti valori intorno ai 7 mln di persone al giorno per la sola Isola di Manhattan. Obiettivo del Piano rispetto all’Isola: eliminare gli slums e gli usi impropri, rendendo Manhattan centro economico del mondo.

In quel periodo i pianificatori, per ovvie ragioni, puntarono sullo sviluppo industriale e sul sistema di interconnessioni tra i 5 Distretti e l’ambito esteso del Piano regionale: in tal senso i Five Boroughs furono ripensati in relazione alla Regione urbana. Tra gli scopi del Piano vi era quello di decongestionare Manhattan sia dagli usi industriali presenti che da quelli definiti impropri, compiendo una netta inversione di tendenza rispetto al trend di sviluppo urbano che sino a quella fase temporale si era compiuto (senza alcun piano), non solo a Manhattan, ma nell’intera Greater New York. Il Piano regionale, in definitiva, fu la grandiosa conseguenza, espressa su vasta scala, del progetto che alla fine dell’Ottocento aveva riguardato la formazione della Greater New York, con il Consolidamento del 1898.

Oltre alla presunta continuità tra i due progetti e le due visions (del 1898 e del 1929-31), obiettivo sotteso del Regional Plan, comune a molti degli strumenti di pianificazione anche immediatamente successivi, tra essi The Greater London Plan del 1944 di Patrick Abercrombie, fu la volontà di sostituire alla deriva dello sviluppo incontrollato, la perizia del controllo pianificato, trascendendo il localismo. Temi cardine furono, dunque, quelli del controllo e della interconnessione che in ambito strettamente urbano, all’interno dei Five Boroughs, Robert Moses [13] sviluppò in seguito, peraltro realizzando, cosi come la Port Authority (joint venture fondata nel 1921) alcune delle proposte del Piano regionale. Una visione febbrile, quella del Regional Plan, orientata al futuro, basata sia sulle connessioni, sia sulla dinamica di competizione/supremazia con Chicago ridisegnata dal Piano del 1909.

La concorrenza tra le due città va guardata anche attraverso la relazione tra i due Piani, e a più livelli: da un lato il rapporto tra lo Zoning del 1916 di NYC e il Piano di Burnham, rispetto alle ambizioni di quest’ultimo strumento che aveva ridisegnato interamente Chicago secondo quella visione haussmanniana cara a Burnham, ma senza che la città stessa avesse uno stato autoritario come quello guidato da Napoleone III, né un prefetto, bensì misurandosi con una élite economica e imprenditoriale che agiva, spesso fuori controllo dirigendo le trasformazioni; dall’altro va osservata la relazione sempre tra il Piano del 1909 di Chicago e il Regional Plan di NY che, potrebbe dirsi, nasce anche per l’inadeguatezza dello Zoning del 1916. Esso, pur risolvendo alcuni nodi urbani, non era in grado di affrontare le questioni più impegnative della grande città del Novecento, come la congestione demografica o le localizzazioni produttive che riguardavano non unicamente i Five Boroughs, ma l’intera regione urbana.

Il Regional Plan di New York malgrado il contesto fosse differente e la scala fosse totalmente difforme (dal Piano di Chicago), una era urbana l’altra territoriale, risentì però del fascino seduttivo del Piano di Burnham, in quanto esso, come già affermato, razionalizzò lo sviluppo, trascendendo la mera visione estetica, pur restituendo alla città un suo proprio ‘paesaggio’, in forte dialogo con il modello europeo, sia in senso formale che culturale.

Ma il paesaggio newyorchese non aveva (e non ha) nulla di europeo e dunque la tensione che negli anni Trenta del Novecento avrebbe dovuto innervare il Piano regionale era complessa da perseguire se fosse stata in mimesi con il Piano di Burnham, soprattutto se unita all’ambizione cardine dello strumento a scala regionale: affrontare – e pianificare – la questione sociale, demografica ed economica, gestendo l’enorme folla prevista in entrata, soprattutto a Manhattan, attraverso il sistema ferroviario.

Occorreva, però, cosa che il Piano disattese, tenere in conto che la supremazia e la vitalità di NYC dipendevano non certo solo dalla grande produzione, ma in gran parte dalla miriade di imprese, piccole e grandi, che innervavano il territorio. Non solo una mixité economica ma un miscuglio culturale, antropico, spaziale, come detto molte volte, discontinuo e poroso, stabile nella tenuta, ma fluttuante per quanto attiene i modi dello sviluppo. A differenza di altre città mono-industriali soggette alla crisi dei comparti, NYC con la sua fluida variazione e differenziazione intrinseca rappresentava il vigore immortale dell’American dream. Una questione non accessoria, che per NYC rappresentò sostanzialmente l’anima forte della sua economia: l’essere sovralocale e immateriale e l’essere nel contempo locale e materiale.

A questo nodo identitario il Piano regionale rispose con i metodi logici della pianificazione: un disegno organizzato che mirava a redistribuire i settori di produzione all’esterno di Manhattan, potenziando i trasporti, tramite progetti di ingegneria ferroviaria urbana, di cui espressione è il Grand Central Terminal di W. J. Wilgus [14]. Quel sistema, che partiva dal centro di Manhattan, poteva essere applicato ed esteso su scala regionale, definendo la rete ferroviaria, costituita da due anelli concentrici, la Outer Belt Line e la Inner Belt Line, alle quali affiancare la zona industriale. Lo scopo non era unicamente interconnettere l’intera regione urbana, ma sgravare il porto che, nel tempo, per il ruolo ottenuto in quegli anni, era divenuto un luogo pulsante, ma caotico e poco organizzato. La linea ferrata, nel Piano, diventava, così, una occasione per riequilibrare, ridisegnare gli ambiti residenziali e produttivi e per stabilire le funzioni e le destinazioni d’uso. Il Piano, pur riconoscendo il contesto fatto da innumerevoli forze economiche, attribuiva un ruolo cardine all’autorità pubblica, operando un’inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto durante il pregresso sviluppo newyorkese.

Lo schema della ferrovia era la spina dorsale di un disegno che, oltre quanto detto, prevedeva il raggrupparsi dei grattacieli in aree prestabilite e la separazione tra il traffico veicolare e quello pedonale, ipotizzando una rete di strade sotterranee in modo da lasciare la quota superiore ai pedoni. Inoltre, riguardo ciò che il Piano definiva usi impropri, come i macelli o i lofts (le warehouses) nel Garment District, dei quali era previsto lo sgombero, le attività produttive contenute avrebbero dovuto lasciare l’Isola ed essere sostituite da servizi finanziari o aziendali. In modo da rendere Manhattan un centro moderno, fortemente caratterizzato da torri, uffici e residenze lussuose, shopping: una sorta di Mecca del lusso e dell’intrattenimento.

Una questione fondamentale riguardava le forme dell’insediamento, sia quello concentrato per le classi più abbienti, sia quello diffuso. Il Piano era profondamente avverso alla suburbanizzazione di massa, allo sprawl e agli altissimi costi della dispersione, prevedendo la costruzione di residenze per la working class in zone degradate all’interno della città o in New towns. La previsione però non valutò adeguatamente alcuni processi collegati: ai costi del suolo delle aree centrali, costi che avevano inevitabilmente condotto verso la dispersione; alla crisi del ’29; al collasso del comparto edile durante gli anni Trenta.

Il Piano, in sintesi, auspicava tre zone distinte, quella rurale esterna, quella produttiva nella ‘inner zone’, e una sorta di terra delle meraviglie Art Deco per l’Isola di Manhattan. In definitiva il Piano, criticato da L. Mumford già nel 1932, era abbastanza allineato rispetto alle ragioni dei poteri forti e tendeva a costruire un consenso elitario, piuttosto che attivare un processo democratico. Ma paradossalmente i maggiori oppositori al Piano furono proprio i ‘financial rulers’ i quali, ribaltando gli scopi, mirarono ad attivare processi di speculazione (soprattutto nell’ambito del real estate). Il tentativo del Piano di perseguire scopi comuni fu quindi negato dalla conflittualità e dalla deriva degli interessi economici più forti.

Ma il vero punto critico fu quello della mancata ristrutturazione del sistema ferroviario. Ciò accadde per numerose ragioni, tra esse la difficoltà di cooperazione tra la New York Port Authority e le Regional Railroads. Tale difficoltà condusse a ripiegare su un sistema autostradale e su una diversa concezione della struttura urbana. Il ruolo di Robert Moses riguardo alle infrastrutture fu, in tal senso, nodale soprattutto negli anni successivi all’implementazione dello strumento urbanistico.

La controversia tra Mumford e Thomas Adams [15], era centrata sulla critica di Mumford relativa agli indirizzi del Piano che, piegati agli interessi immobiliari, sostenevano alte densità di popolazione e valori fondiari elevatissimi nelle zone centrali e in quelle industriali. Per Mumford, infatti, seguendo le indicazioni di Unwin, Geddes e Howard, la soluzione sarebbe stata il progetto di una green belt intorno alle zone edificate, per fermare lo sprawl e decongestionare le aree, spostando le persone in ambiti esterni. Esisteva un prototipo nel New Jersey: Radburn [16]. Una soluzione possibile, anche per Mumford che si opponeva con forza alla ‘spread city’, la città diramata e a bassa densità che avrebbe sommerso e invaso l’intero territorio.

Il fallimento della rete ferroviaria, la costruzione delle autostrade e la rivitalizzazione del modello suburbano che si sviluppò a dispetto delle indicazioni dello strumento, per le ragioni esplicitate, contraddissero le idee portanti del Piano, dando, invece, slancio al decentramento. Nello stesso modo le aziende, anche per la mancata edificazione della rete ferroviaria, furono costrette ad uscire dal recinto industriale previsto dal Piano, attratte, peraltro, da più periferici terreni a basso costo dove insediarsi. Con la crescita esponenziale dei posti di lavoro, inoltre, il mercato immobiliare suburbano fu rafforzato.

Un atto che potrebbe definirsi conclusivo avvenne nel 1942, quando la Regional Plan Association pubblicò un report dal titolo ironico, From Plan to Reality che, pur mostrando quanto alcune previsioni, soprattutto quelle demografiche, fossero state mantenute, analizzava come il modello obsoleto proposto dal piano fosse stato disatteso dagli eventi concreti accaduti.

In conclusione una notazione che riguarda il regesto bibliografico, la lista di «good books of city planning» del libro di Marsh An Introduction to City Planning: Democracy’s Challenge and the American City: manca, tra i tanti citati, un volume pubblicato nel 1904, The American City: a problem in Democracy, di Delos Franklin Wilcox. L’autore, che si era in precedenza occupato di gestione e governo urbano, in questo testo affronta i nodi dello sviluppo cittadino sia dal punto di vista spaziale, sia sociale, inserendo i temi in una prospettiva storica, presente fin dal primo capitolo: Democracy and City Life in America.

La prospettiva storica scelta da Wilcox per inquadrare il tema della ‘democrazia in America’, mette in evidenza i punti chiave per raggiungere lo scopo principale per tutti gli individui: la libertà. Passaggio cruciale, secondo Wilcox, è dato dall’interrelazione tra i princìpi fondamentali, caratterizzati da una auto-ricerca individuale e le dinamiche che già nel 1904 erano all’ordine del giorno: l’enorme flusso umano da un lato e, dall’altro, la necessità di stabilire regole e limiti precisi per evitare il fallimento del progetto americano, su cui peraltro si costruì la retorica del Grande Paese, quale terra delle opportunitá.

Il libro di Wilcox, che meriterebbe un’analisi assai approfondita, si basa su convinzioni che risultarono fondanti per lo sviluppo della società statunitense nel suo complesso ma, nel contempo, propone interpretazioni discriminanti mirate a distinguere tra la popolazione americana e la folla dei migranti in arrivo, letti come massa che ha nel «complesso, abbassato la media dell’intelligenza e ha particolarmente diminuito la capacitá sociale della comunità». Affermazione ovviamente confutabile, ma legata al processo che Wilcox stava osservando, cioè l’incremento del flusso delle migrazioni, coevo all’elaborazione del volume, macroscopico come fenomeno a sé stante e ingente se paragonato al flusso migratorio nella altre cittá centrali, tra cui Parigi e Londra.

Il vecchio ceppo americano, di cui parla Wilcox nel libro, però funziona come ulteriore elemento retorico, essendo di difficile identificazione: i coloni, post scoperta dell’America, infatti, furono autori di uno tra i maggiori genocidi della storia, lo sterminio dei Nativi. Anche in tal senso tutti gli americani possono essere considerati migranti: come fare a discriminare tra questi e quelli appartenenti a un presunto ceppo originario?

Un aspetto interessante del volume risiede, invece, nell’identificazione di alcune ‘unità minime di azione’ sociale e civica, che rischiano, secondo Wilcox, l’elisione a causa dell’enorme crescita di NYC e del suo ruolo economico. Fenomeni che determinano effetti come la massiva edificazione dei grattacieli che sottraggono spazio alla comunità. Di notevole importanza di contro «la casa e il vicinato, unità primarie e naturali dell’organizzazione locale», che vengono poste in luce dall’autore quali elementi primari della città. Da un lato il popolo informato e consapevole rievocato dai grandi Padri della democrazia americana (da T. Jefferson a W. James), dall’altro l’unità fisica primaria, alla base di ogni forma di cooperazione sociale democratica, due ambiti in interazione tramite cui osservare ‘la città’, quale «fulcro della vita politica, industriale e sociale».

La città, dunque, afferma l’autore, «non è solo profondamente coinvolta nel grande esperimento politico presente e futuro, ma ne è l’elemento dominante; gli Stati Uniti […] stanno rapidamente diventando una nazione urbana […] la città è il centro distributivo dell’intelligenza come delle merci, ‘città’ significa organizzazione, è il centro della complessa tela della vita nazionale». In questo «imperialismo municipale» alcuni nodi sono centrali: i trasporti e la disponibilità dello spazio; la concentrazione e l’agglomerazione; la qualità della vita delle persone, a cui Wilcox riserva una significativa analisi, soprattutto in relazione alle condizioni dei workers, abitanti dei tenements oggetto di una spietata quanto legittima disamina [17]. La città in generale, pertanto, rappresentava un problema per la Nazione; la soluzione, secondo Wilcox, stava nel combinare intelligenza e coscienza civiche da coniugare sia a logiche redistributive della ricchezza, sia al controllo delle condizioni abitative in un’ottica di riforma che, come più volte affermato, a New York stentava ad attecchire.

La lunga citazione, posta tra le battute conclusive del primo capitolo, e tratta da Prose works di Walt Whitman, mette in evidenza la contraddizione esistente tra le due anime urbane di NYC: la città come luogo di progresso etico e la città come inferno non-etico in cui prevalgano declino e volgarità. La questione, dunque, risiedeva nel governo, nel limite allo sviluppo del capitalismo e dei suoi effetti, in relazione al ruolo crescente di NYC e a quell’espansione che avrebbe dovuto invece dar vita a un insediamento umano che, nella descrizione di Wilcox, assumesse i tratti di una città ideale. Probabilmente per tale visione, fondata sul ruolo consapevole delle persone, il volume non fu incluso nel regesto bibliografico di Marsh.

Un aspetto che merita rilievo del libro di Wilcox è affrontato nel secondo capitolo il già citato The street. La strada intesa come luogo centrale in cui si esprima l’urbano e come luogo che l’Istituzione esamini per comprendere quale siano le espressioni sociali e soprattutto quali siano le azioni e le questioni connesse al governo urbano. Tra essi il nodo dei trasporti, in relazione alla densità rilevata a Manhattan e all’afflusso enorme, circa 5 milioni di persone al giorno, gravitanti soprattutto nell’area del Financial District.

Le domande poste da Wilcox furono affrontate pensando al trend di sviluppo e agli effetti collaterali indotti, ed è in questo senso che il libro manifesta un’attualità e una capacità interpretativa dei fenomeni osservati, al fine di comprenderne la forza. L’analisi sociologica di Wilcox soffre assai meno dell’illusione insita nella pianificazione, scienza che si propone, tramite le previsioni, di attuare un controllo sullo sviluppo, dirigendone gli esiti.

La ‘strada’ quale nucleo sociale riveste qui un ruolo di fondamento – ripreso successivamente da altri autori, tra cui Jane Jacobs – osservandone il valore e descrivendo la scissione sussistente tra ‘strada’ come luogo pubblico in contrapposizione alla ‘strada’ intesa come dispositivo del commercio e della mobilità (questione centrale per Wilcox) e come sede della vita economica. ‘Tòpos’ cardine della socialità e dell’azione civica a New York City, la strada diviene il luogo cruciale che mette in evidenza una tra le maggiori contraddizioni newyorkesi: il conflitto tra il possesso e l’utilizzo privato dello spazio e la considerazione di esso quale bene comune. Una dicotomia che pone in luce: sia la radice dello scontro, tra le classi, tra gli usi, tra le scelte; sia i modi tramite cui, a NYC, è stata attuata la trasformazione urbana, possibile seguendo diverse direzioni, da un lato grazie alle soluzioni indicate dalla pianificazione o dallo Zoning, dall’altro tramite il diretto confronto tra i cittadini, tra i privati, tra la pluralità degli individui differenti per ruolo, per obiettivi e per capacità di azione che, anche con iniziative singole, dal micro al macro, siano in grado di innescare profondi processi di cambiamento.

Dialoghi Mediterranei, n. 39, settembre 2019

[*] Per gentile autorizzazione dell’Editore Castelvecchi, si pubblica uno stralcio del volume in stampa, Nata per correre. New York City tra il XIX e il XX secolo. Il libro è uno studio su New York City e sul suo sviluppo, così tanto intenso nel passaggio tra XIX secolo e XX secolo, quando la città diventò una grande e interconnessa metropoli. Si mettono insieme molti “discorsi” sull’urbano, tra migranti, imprese, real estate market, assicurazioni, processi culturali… insomma tutto quanto sono riuscita a intravedere della complessità urbana newyorchese in base a un metodo in progress che da anni porto avanti, studiando le città soprattutto nella fase di “prima” esplosione, a ridosso della Rivoluzione Industriale. In questo libro, come nell’ultimo sui giardini di New York, ci saranno i miei disegni. Perché per misurarsi davvero con una città occorre, secondo me, non solo abitarci e viverla, ma guardarla con attenzione curiosa, con amore, fotografarla e, se si può, disegnarla.

Note

[1] Di grande interesse le 92 mappe, (e i dettagli, denominati Farm Maps) di John Randel jr, che mostrano la relazione tra il Grid e la topografia dell’Isola, conservate alla New York Public Library.

[2] Il Grid, al di là di un’apparente neutralità, era spazio di competizione e riflesso di una modalità drastica di trattare l’ambiente e l’orografia; ed è in tal senso che i caratteri geologici newyorchesi diventarono un’opportunità, piuttosto che un vincolo.

[3] H. James, in American Scene, in accordo con quanto dirà E. Flagg nel 1913 (vd. esergo in questo capitolo; vd. Nell’occhio del ciclone: le origini della città-mondo), afferma: «quei grattacieli onnipresenti che, per chi guarda dal mare, si ergono bene in vista, come fantastici spilli conficcati in un cuscinetto già troppo pieno come se vi fossero stati infilati al buio, per ogni dove ed in ogni guisa, hanno almeno il dono di riflettere il sole e l’ombra quasi fossero torri marmoree […]. Tuttavia sono spudoratamente recenti e, con ancor meno pudore, esibiscono la loro novità – un aspetto, questo, che li accomuna a tante altre cose orribili d’America». H. James prosegue dicendo che i grattacieli «non provano mai a parlarti, secondo il costume degli edifici più maestosi al mondo […] quello di torri e templi, di fortezze e palazzi – con l’autorità propria delle cose che restano, o almeno di ciò che dura a lungo. Una storia vale fintantoché non ne viene raccontata un’altra, e i grattacieli rappresentano l’ultima parola in fatto di ingegnosità mercantile, finché non ne verrà scritta un’altra». In termini contemporanei ciò si riflette nella critica – etica e politica – rivolta ad architetture come la Freedom Tower, post 9/11, o verso Hudson Yards, in corso di completamento, o verso alcune altre opere significative, sia dal punto di vista urbano che architettonico, come la Beekman Tower di Frank Gehry (2006), attiva in cielo (modificando sostanzialmente lo skyline) e a terra. Le critiche esprimono un contraddittorio nei confronti del cambiamento percepito: l’urbano viene visto come il luogo dell’assedio di elementi invasivi, sia dagli outsider, che dagli insider (gli abitanti). In questo contraddittorio si ritrova l’anima di New York e il ‘discorso’ disomogeneo che la città costruisce. Il palinsesto newyorchese, pur non avendo radici antiche, è complesso, contraddittorio e stratificato e, sebbene in termini generali, consente di esplorare l’efficacia e le modalità del cambiamento, rispetto all’asse della storia.

[4] «Una disciplina a due dimensioni [...] crea impensate libertà per un’anarchia tridimensionale».[5] Un necessario rimando a W. James e a J. Dewey. Se il primo, in un fondativo contributo, The Will to Believe (pubblicato per la prima volta nel 1896) discute il rapporto tra fede (religiosa) e razionalità in termini complessi, che presentano analogie e attinenza con l’agire, durante quella fase; il secondo in un saggio del 1903, intitolato Emerson The Philosopher of Democracy, mette in evidenza alcuni aspetti già esplicitati proprio da Emerson in Nature (1836) o nello speech The American Scholar (del 31 agosto 1831) spesso definito come una «dichiarazione d’Indipendenza intellettuale». «We will walk on our own feet; we will work with our own hands; we will speak our own minds», scrive, infatti, Emerson in quel discorso difficilissimo da sintetizzare, in cui sono racchiuse direzioni ed evoluzione di uno specifico ‘Homo faber’, dotato di autonomia di pensiero, di unità individuale, in stretta connessione con quella Natura intesa come intersezione tra misticismo e concretezza.[6] Anche quest’oscillazione attiva vitalità urbana.

[7] La demolizione fu pratica attiva anche se soggetta a ripensamenti. Su di essa non furono condotte troppe riflessioni teoriche, quanto azioni mirate al conseguimento di obiettivi concreti: dalla fondazione di Associazioni e Società più istituzionalizzate (tra cui la Municipal Art Society of New York, dal 1893), alla formazione di gruppi nati su base comunitaria; come pure provvedimenti legislativi, come la New York City Landmarks Law, dell’aprile del 1965. Anche se al di fuori dell’arco temporale trattato, la legge va assolutamente citata perché rappresentò un risultato, post un secolo di frenetica crescita, e un’importante inversione di tendenza. Fu (è), inoltre, occasione di una catalogazione progressiva e organica delle strutture storicizzate della città. Siglata da Robert Wagner, sindaco in quegli anni, la legge istituì una Commissione permanente per la tutela e conservazione (dei landmarks così come di porzioni di alcuni Neighborhoods, gli Historic Districts; il primo, come già detto, fu Brooklyn Heights), con il potere di proteggere non solo gli edifici ma ambiti e interi quartieri, appunto. I leaders del real estate market si opposero alla legge, affermando che questa avrebbe agito negativamente sui valori immobiliari, contrastando uno dei ‘motori’ economici del FIRE (Finance, Insurance companies, Real Estate). All’azione della legge, nata subito dopo una demolizione ‘dolorosa’ (la Old Pennsylvania Station, nell’ottobre del 1963) si devono numerosi ‘salvataggi’ che sempre partono da uno studio accurato degli edifici o delle aree e delle dinamiche di trasformazione. Prima della legge del 1965 (e anche dopo, sebbene in misura minore) oltre alla Penn Station, furono demoliti una grande quantità di edifici. In questa sterminata moltitudine, due sono diversamente rappresentativi: il New York World Building di G. B. Post (raso al suolo nel 1955 per far posto a una rampa di accesso carrabile del Brooklyn Bridge) e la Singer Tower, sulla Broadway (vicina a Trinity Church e di fronte al grande lotto occupato dall’Equitable Building, il colosso del 1915).

[8] La Lega fu fondata nel 1899 da riformatori sociali. Nata come un’organizzazione di consumatori, rappresentandoli sul mercato e fornendo al Governo e alle Imprese indicazioni su numerosi temi, inizialmente si oppose alle dure condizioni di lavoro che una larga fascia della working class era costretta a sopportare.

[9] La Municipal Art Society di New York (MAS), fondata nel 1893, è un’Associazione senza scopo di lucro che si batte per proteggere il patrimonio storico di New York. Innumerevoli le iniziative portate avanti che riguardano sia la trasformazione che la città esprerisce senza soluzione di continuità, sia la tutela e l’approvazione di alcune leggi: oltre alla più volte citata NewYork’s Landmarks Law, va menzionato il Bard Act, noto come Bard Law, del 1956, un disegno di legge generale che ha permesso alle città dello Stato di New York di approvare leggi che consentano la conservazione dei landmarks.

[10] L’incremento demografico in ambito urbano fu – come in Europa, sebbene per cause diverse – effetto combinato della meccanizzazione dell’agricoltura, dell’aumento del tasso di natalità e del decremento della mortalità, delle dinamiche di flusso umano che si spostavano nelle città. Esse, poli magnetici, erano fonte di occupazione, opportunità, sperequazioni culturali e sociali. Oltre ai flussi migratori che provenivano dal resto del mondo le città statunitensi furono meta anche di alcuni agricoltori americani: l’America rurale aveva infatti un surplus di popolazione, per questi uomini e donne la città divenne la nuova ‘frontiera’ durante la II Rivoluzione Industriale.

[11] Irlandese di origine, si trasferì in America con la famiglia appena nato (1848); si formò a New York, in Francia e durante la sua carriera, iniziata a Roma e proseguita negli States, produsse soprattutto sculture che ritraevano importanti figure della storia americana. Morì nel 1907.

[12] «Adesso a New York le condizioni sono diverse. In quel luogo esiste una miseria di massa in verticale, mentre qui [Washington, D.C.] è dispersa orizzontalmente. A NYC vi sono dei parchi bellissimi, ma non ci sono grandi aree per dare respiro ai poveri».

[13] Più volte citato, Moses (1888-1981), attivo dalla metà degli anni Venti ai Sessanta, fu una figura polarizzante e controversa. Il suo obiettivo, mirato a una sorta di utopia concreta, fu quello di riformare NYC, attraverso una razionalizzazione funzionale che tenne pochissimo in conto la stratificazione storica da preservare, né in senso estetico, né in senso civico. Soprattutto per tali atteggiamenti J. Jacobs e M. Berman furono tra i suoi profondi oppositori; alcuni tra i suoi interventi, infatti, incisero fortemente su alcuni Distretti (es. il Bronx) e altri progetti, scongiurati, se fossero stati realizzati avrebbero annientato porzioni storiche della città (es. Washington Square Park o Battery Park). Moses agì su più fronti, dall’incremento del Park System, all’edificazione di numerose opere e lavori pubblici, alla costruzione di 416 miglia di parkways, expresswys, highways. Durante il suo lungo mandato venne realizzata la World’s Fair del 1939 che, come già affermato e come sarà specificato più avanti, può essere intesa come una risposta alla Great Depression del 1929; si costruirono tredici ponti; fu sviluppato il progetto dell’United Nation Headquarters, al quale Moses diede un significativo apporto.

[14] William J. Wilgus (1865-1949) fu l’ingegnere che nel 1902 progettò il Grand Central Terminal di New York City.

[15]Scozzese di origine (1871-1940), fu tra gli estensori del Piano regionale e firmatario di numerosi contributi, tra essi: Regional Plan of New York and Its Environs: Vol. 2: The Building of the City, pubblicato nel 1931, sotto l’egida della Regional Plan Association (fondata nel 1922).

[16] Città giardino, edificata nel 1928-29 sotto la spinta della Regional Planning Association of America. I progettisti, C. Stein e H. Wright e il landscape architect M. Sewell Cautley, integrarono i principii della nascente pianificazione americana, con i dettami di autori come E. Howard, P. Geddes e C. Perry (proponendo l’unità di vicinato, come già in altri sobborgi, vd. Forest Hills Gardens, edificato tra il 1909 e il 1914, ai Queens). A Radburn, progettata anche con l’intento di separare il traffico veicolare da quello pedonale, venne introdotto il ‘superblock’ con destinazione residenziale.

[17] Wilcox, in The street (un capitolo del volume), analizza la condizione dei lavoratori a NYC, mettendo in evidenza il disagio abitativo e i livelli di altissima densità di alcuni quartieri (come Lower East Side). Ponendo tale fenomeno in relazione con la nascita della subway e con l’estensione delle linee di mobilità e trasporto, esplorando l’influenza della rete sulla vita delle classi lavoratrici, sulla struttura urbana e sulla dispersione insediativa. Il capitolo, assai ben documentato, riporta dati numerici e fonti, come il report elaborato dal Council of Hygiene nel 1865, relativo, tra l’altro, ai dati di incidenza delle malattie infettive e della mortalità infantile.

______________________________________________________________

Flavia Schiavo, architetto, paesaggista, urbanista, insegna Fondamenti di urbanistica e della pianificazione territoriale presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha pubblicato monografie (Parigi, Barcellona, Firenze: forma e racconto, 2004; Tutti i nomi di Barcellona, 2005), numerosi articoli su riviste nazionali e internazionali e contributi in atti di congressi e convegni. Docente e Visiting professor presso altre sedi universitarie, ha condotto periodi di ricerca, oltre che in Italia (come allo Iuav di Venezia), alla Sorbona di Parigi, alla Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) e alla Columbia University di New York. La sua ultima pubblicazione, Piccoli giardini. Percorsi civici a New York City (Castelvecchi, 2017), è dedicata all’analisi dei parchi e dei giardini storici e contemporanei della Mega City.

_______________________________________________________________